massiver, hoher Sockel erscheint. Dagegen

überzieht die beiden Obergeschosse ohne

Gesimsunterteilung ein rauh strukturierter

Muschelkalkmörtel, zu dem die in rotem

Sandstein gearbeiteten Rechteckfenster

kontrastieren. Ihre verschiedenartige Grup-

pierung und Gestaltung, sei es mit Vorhang-

bögen in den Stürzen, geschweiften Giebeln

als Verdachung oder einfachen geraden Stür-

zen, trägt wesentlich zu dem reizvollen Ge-

staltwert bei. Das bereits 1908 durch einen

Nordflügel erweiterte Amtsgericht wurde bis

in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts

zu einem vierflügeligen Komplex ausgebaut

und nimmt heute das gesamte von Gerichts-,

Schubert- und Mozartstraße umgrenzte Ge-

viert ein.

Die Häuser der jüngeren Elisabethstraße

Entsprechend dem Bebauungsplan von 1896

wurde die Elisabethstraße südlich der Ge-

richtsstraße verlängert und erhielt von

1906-1911 zwischen Mozart- und Beetho-

venstraße eine homogene Bebauung aus

zweigeschossigen Wohnhäusern über Sou-

terraingeschoß mit Bauwich (Nr. 9-13, Nr. 19

als einziges Haus eingeschossig). Dieser

Straßenabschnitt führt in seiner Einheit aus

den im Landhausstil entworfenen Putzgebäu-

den mit ihren Vorgärten, dem Klinkerbelag

des Gehwegs, dem Kopfsteinpflaster der

Straße und dem begrenzenden, mit Rhodo-

dendren bepflanzten Grünstreifen am Hun-

teufer exemplarisch die zeitgenössische

Konzeption eines Wohngebiets gehobenen

Standards vor. Eine Einschränkung erfährt

dieses Bild durch den viergeschossigen Neu-

bau Nr. 11 und die an einigen Häusern vorge-

nommenen Detailveränderungen. Mit Aus-

nahme des Hauses Nr. 17 (erb. 1908, Arch.

Gebr. Barkemeyer) wurden sie alle durch L.

Freytag in der zeittypischen lebhaften Bau-

körpergruppierung unter Walm- oder Man-

sarddächern errichtet. Dem irregulären Grun-

driß folgt die asymmetrische Aufrißform durch

außermittig gesetzte Risalite, eingeschossige

Vorbauten, Balkons usw., wobei den einzel-

nen Bauteilen verschiedene Dachformen zu-

geordnet werden. Aus diesem Entwurfsmo-

dus resultiert eine Vielzahl von Gestaltungs-

möglichkeiten, die jedem Haus trotz gemein-

samer stilistischer Grundhaltung eine indivi-

duelle Note verleiht. Sie wird bei der Durchbil-

dung der Detailformen intensiviert, indem

z. B., besonders variationsreich an Haus Nr. 9

(erb. 1906), die Fenster in unterschiedlicher

Größe, Gruppierung und Form eingesetzt

werden. Der sparsam, allenfalls in den Fen-

sterzonen verwendete Putzdekor läßt trotz

der deutlichen Abkehr vom Historismus z.T.

historische Anklänge zu, so z.B. zeigt das

Haus Nr. 16 mit dem Ochsenauge und den

von ihm ausgehenden Girlanden ein barocki-

sierendes Motiv. Dagegen sind die Rahmen

an den Häusern Nr. 13 (erb. 1906) und Nr. 17

mit geometrischen Ornamenten des Jugend-

stils geschmückt. Die ebenfalls für den Land-

hausstil charakteristische differenzierte

Oberflächenbehandlung mit unterschiedli-

chen Materialien wie Putz, Sandstein und

Fachwerk oder dem Wechsel zwischen glat-

ten und rauhen Putzflächen ist innerhalb die-

ser Gruppe wegen jüngerer Renovierungen

nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Das

Nebeneinander von rauhen Putzflächen und

rahmenden, glatt verputzten Streifen demon-

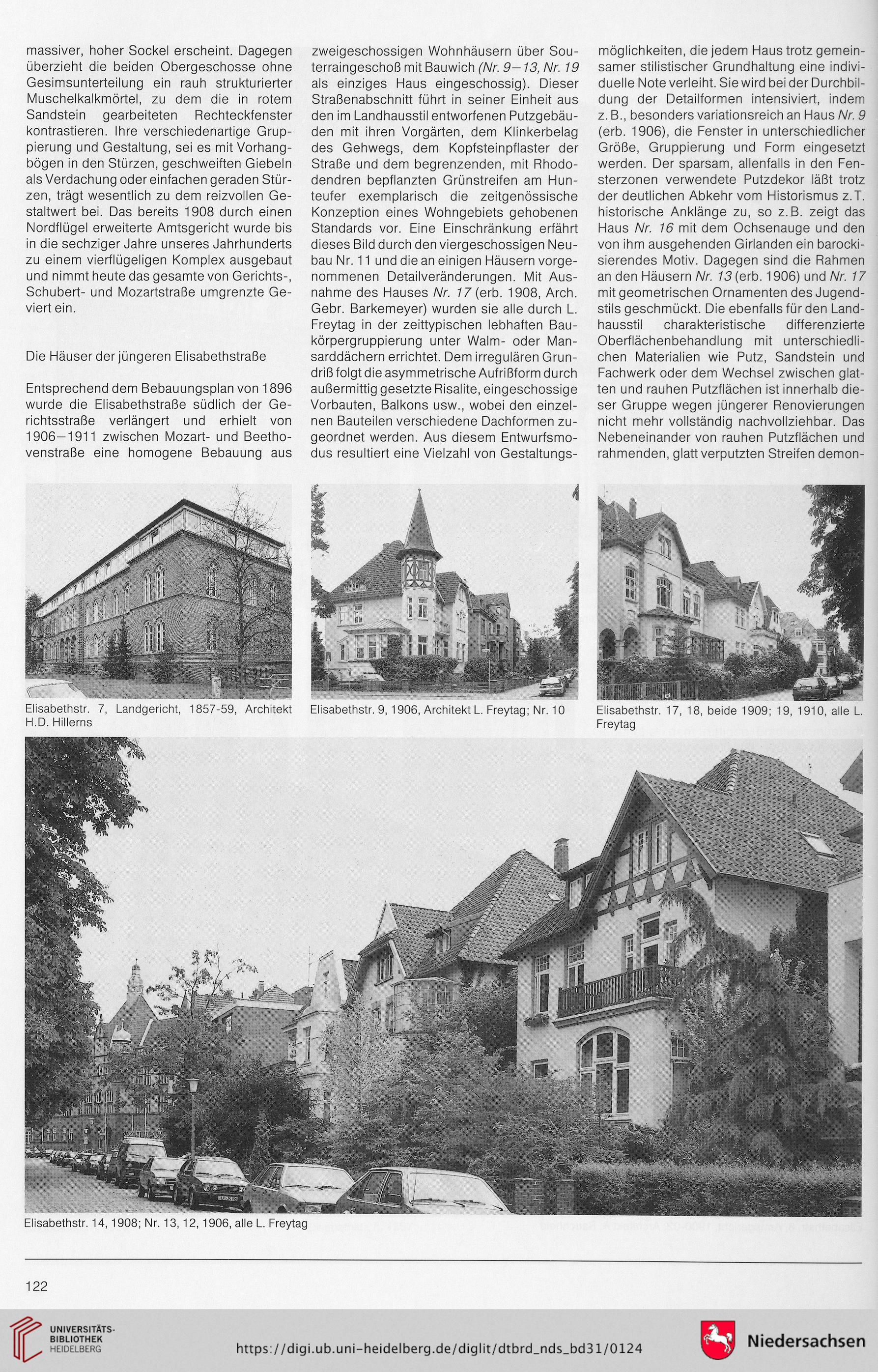

Elisabethstr. 14, 1908; Nr. 13, 12, 1906, alle L. Freytag

Elisabethstr. 7, Landgericht, 1857-59, Architekt

H.D. Hillerns

Elisabethstr. 17, 18, beide 1909; 19, 1910, alle L.

Freytag

Elisabethstr. 9, 1906, Architekt L. Freytag; Nr. 10

122

überzieht die beiden Obergeschosse ohne

Gesimsunterteilung ein rauh strukturierter

Muschelkalkmörtel, zu dem die in rotem

Sandstein gearbeiteten Rechteckfenster

kontrastieren. Ihre verschiedenartige Grup-

pierung und Gestaltung, sei es mit Vorhang-

bögen in den Stürzen, geschweiften Giebeln

als Verdachung oder einfachen geraden Stür-

zen, trägt wesentlich zu dem reizvollen Ge-

staltwert bei. Das bereits 1908 durch einen

Nordflügel erweiterte Amtsgericht wurde bis

in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts

zu einem vierflügeligen Komplex ausgebaut

und nimmt heute das gesamte von Gerichts-,

Schubert- und Mozartstraße umgrenzte Ge-

viert ein.

Die Häuser der jüngeren Elisabethstraße

Entsprechend dem Bebauungsplan von 1896

wurde die Elisabethstraße südlich der Ge-

richtsstraße verlängert und erhielt von

1906-1911 zwischen Mozart- und Beetho-

venstraße eine homogene Bebauung aus

zweigeschossigen Wohnhäusern über Sou-

terraingeschoß mit Bauwich (Nr. 9-13, Nr. 19

als einziges Haus eingeschossig). Dieser

Straßenabschnitt führt in seiner Einheit aus

den im Landhausstil entworfenen Putzgebäu-

den mit ihren Vorgärten, dem Klinkerbelag

des Gehwegs, dem Kopfsteinpflaster der

Straße und dem begrenzenden, mit Rhodo-

dendren bepflanzten Grünstreifen am Hun-

teufer exemplarisch die zeitgenössische

Konzeption eines Wohngebiets gehobenen

Standards vor. Eine Einschränkung erfährt

dieses Bild durch den viergeschossigen Neu-

bau Nr. 11 und die an einigen Häusern vorge-

nommenen Detailveränderungen. Mit Aus-

nahme des Hauses Nr. 17 (erb. 1908, Arch.

Gebr. Barkemeyer) wurden sie alle durch L.

Freytag in der zeittypischen lebhaften Bau-

körpergruppierung unter Walm- oder Man-

sarddächern errichtet. Dem irregulären Grun-

driß folgt die asymmetrische Aufrißform durch

außermittig gesetzte Risalite, eingeschossige

Vorbauten, Balkons usw., wobei den einzel-

nen Bauteilen verschiedene Dachformen zu-

geordnet werden. Aus diesem Entwurfsmo-

dus resultiert eine Vielzahl von Gestaltungs-

möglichkeiten, die jedem Haus trotz gemein-

samer stilistischer Grundhaltung eine indivi-

duelle Note verleiht. Sie wird bei der Durchbil-

dung der Detailformen intensiviert, indem

z. B., besonders variationsreich an Haus Nr. 9

(erb. 1906), die Fenster in unterschiedlicher

Größe, Gruppierung und Form eingesetzt

werden. Der sparsam, allenfalls in den Fen-

sterzonen verwendete Putzdekor läßt trotz

der deutlichen Abkehr vom Historismus z.T.

historische Anklänge zu, so z.B. zeigt das

Haus Nr. 16 mit dem Ochsenauge und den

von ihm ausgehenden Girlanden ein barocki-

sierendes Motiv. Dagegen sind die Rahmen

an den Häusern Nr. 13 (erb. 1906) und Nr. 17

mit geometrischen Ornamenten des Jugend-

stils geschmückt. Die ebenfalls für den Land-

hausstil charakteristische differenzierte

Oberflächenbehandlung mit unterschiedli-

chen Materialien wie Putz, Sandstein und

Fachwerk oder dem Wechsel zwischen glat-

ten und rauhen Putzflächen ist innerhalb die-

ser Gruppe wegen jüngerer Renovierungen

nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Das

Nebeneinander von rauhen Putzflächen und

rahmenden, glatt verputzten Streifen demon-

Elisabethstr. 14, 1908; Nr. 13, 12, 1906, alle L. Freytag

Elisabethstr. 7, Landgericht, 1857-59, Architekt

H.D. Hillerns

Elisabethstr. 17, 18, beide 1909; 19, 1910, alle L.

Freytag

Elisabethstr. 9, 1906, Architekt L. Freytag; Nr. 10

122