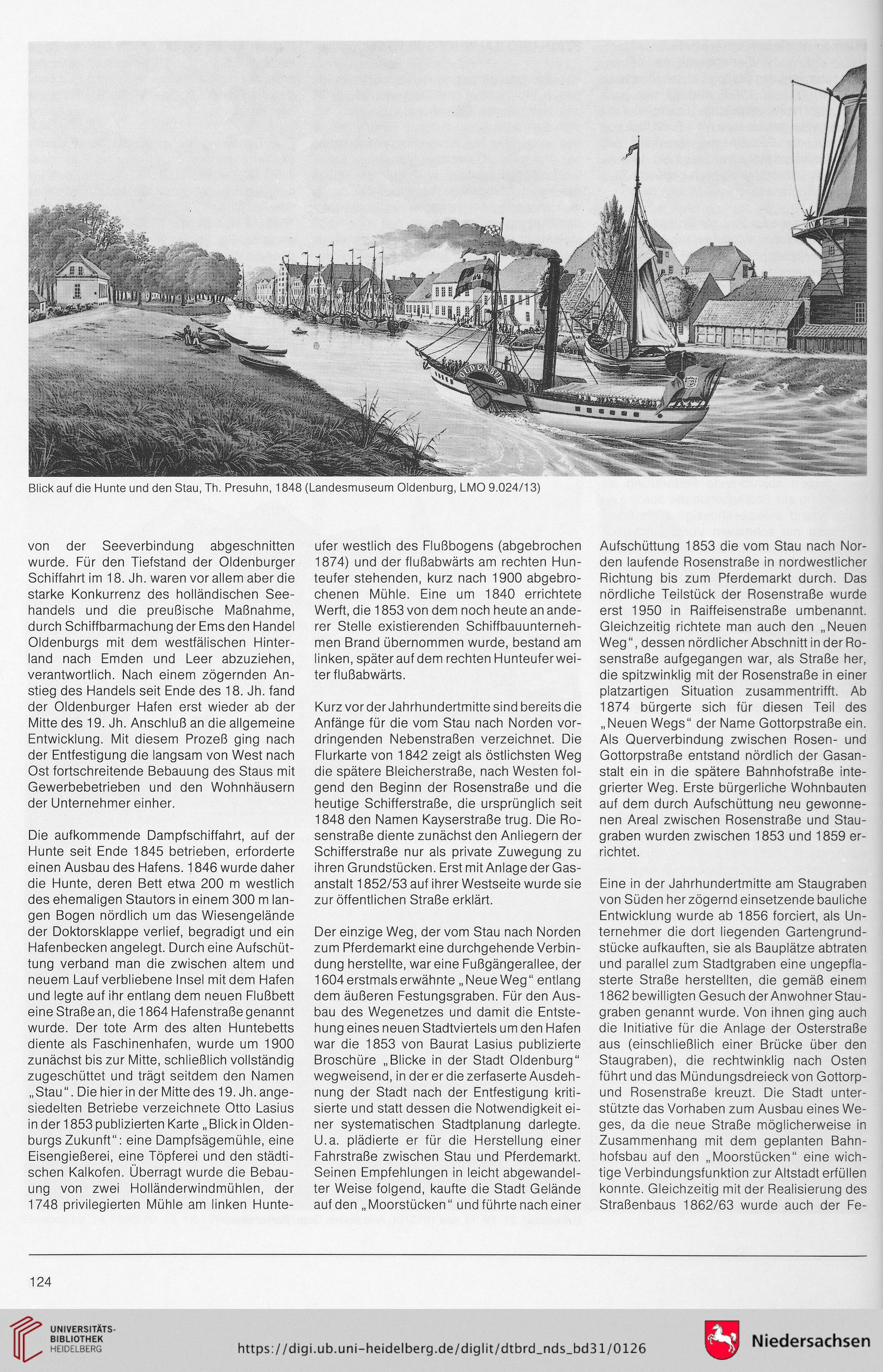

Blick auf die Hunte und den Stau, Th. Presuhn, 1848 (Landesmuseum Oldenburg, LMO 9.024/13)

von der Seeverbindung abgeschnitten

wurde. Für den Tiefstand der Oldenburger

Schiffahrt im 18. Jh. waren vor allem aber die

starke Konkurrenz des holländischen See-

handels und die preußische Maßnahme,

durch Schiffbarmachung der Ems den Handel

Oldenburgs mit dem westfälischen Hinter-

land nach Emden und Leer abzuziehen,

verantwortlich. Nach einem zögernden An-

stieg des Handels seit Ende des 18. Jh. fand

der Oldenburger Hafen erst wieder ab der

Mitte des 19. Jh. Anschluß an die allgemeine

Entwicklung. Mit diesem Prozeß ging nach

der Entfestigung die langsam von West nach

Ost fortschreitende Bebauung des Staus mit

Gewerbebetrieben und den Wohnhäusern

der Unternehmer einher.

Die aufkommende Dampfschiffahrt, auf der

Hunte seit Ende 1845 betrieben, erforderte

einen Ausbau des Hafens. 1846 wurde daher

die Hunte, deren Bett etwa 200 m westlich

des ehemaligen Stautors in einem 300 m lan-

gen Bogen nördlich um das Wiesengelände

der Doktorsklappe verlief, begradigt und ein

Hafenbecken angelegt. Durch eine Aufschüt-

tung verband man die zwischen altem und

neuem Lauf verbliebene Insel mit dem Hafen

und legte auf ihr entlang dem neuen Flußbett

eine Straße an, die 1864 Hafenstraße genannt

wurde. Der tote Arm des alten Huntebetts

diente als Faschinenhafen, wurde um 1900

zunächst bis zur Mitte, schließlich vollständig

zugeschüttet und trägt seitdem den Namen

„Stau“. Die hierin der Mitte des 19. Jh. ange-

siedelten Betriebe verzeichnete Otto Lasius

in der 1853 publizierten Karte „ Blick in Olden-

burgs Zukunft“: eine Dampfsägemühle, eine

Eisengießerei, eine Töpferei und den städti-

schen Kalkofen. Überragt wurde die Bebau-

ung von zwei Holländerwindmühlen, der

1748 privilegierten Mühle am linken Hunte-

ufer westlich des Flußbogens (abgebrochen

1874) und der flußabwärts am rechten Hun-

teufer stehenden, kurz nach 1900 abgebro-

chenen Mühle. Eine um 1840 errichtete

Werft, die 1853 von dem noch heute an ande-

rer Stelle existierenden Schiffbauunterneh-

men Brand übernommen wurde, bestand am

linken, späterauf dem rechten Hunteuferwei-

ter flußabwärts.

Kurz vor der Jahrhundertmitte sind bereits die

Anfänge für die vom Stau nach Norden vor-

dringenden Nebenstraßen verzeichnet. Die

Flurkarte von 1842 zeigt als östlichsten Weg

die spätere Bleicherstraße, nach Westen fol-

gend den Beginn der Rosenstraße und die

heutige Schifferstraße, die ursprünglich seit

1848 den Namen Kayserstraße trug. Die Ro-

senstraße diente zunächst den Anliegern der

Schifferstraße nur als private Zuwegung zu

ihren Grundstücken. Erst mit Anlage der Gas-

anstalt 1852/53 auf ihrer Westseite wurde sie

zur öffentlichen Straße erklärt.

Der einzige Weg, der vom Stau nach Norden

zum Pferdemarkt eine durchgehende Verbin-

dung herstellte, war eine Fußgängerallee, der

1604 erstmals erwähnte „ Neue Weg “ entlang

dem äußeren Festungsgraben. Für den Aus-

bau des Wegenetzes und damit die Entste-

hung eines neuen Stadtviertels um den Hafen

war die 1853 von Baurat Lasius publizierte

Broschüre „Blicke in der Stadt Oldenburg“

wegweisend, in der er die zerfaserte Ausdeh-

nung der Stadt nach der Entfestigung kriti-

sierte und statt dessen die Notwendigkeit ei-

ner systematischen Stadtplanung darlegte.

U.a. plädierte er für die Herstellung einer

Fahrstraße zwischen Stau und Pferdemarkt.

Seinen Empfehlungen in leicht abgewandel-

ter Weise folgend, kaufte die Stadt Gelände

auf den „Moorstücken“ und führte nach einer

Aufschüttung 1853 die vom Stau nach Nor-

den laufende Rosenstraße in nordwestlicher

Richtung bis zum Pferdemarkt durch. Das

nördliche Teilstück der Rosenstraße wurde

erst 1950 in Raiffeisenstraße umbenannt.

Gleichzeitig richtete man auch den „Neuen

Weg“, dessen nördlicher Abschnitt in der Ro-

senstraße aufgegangen war, als Straße her,

die spitzwinklig mit der Rosenstraße in einer

platzartigen Situation zusammentrifft. Ab

1874 bürgerte sich für diesen Teil des

„Neuen Wegs“ der Name Gottorpstraße ein.

Als Querverbindung zwischen Rosen- und

Gottorpstraße entstand nördlich der Gasan-

stalt ein in die spätere Bahnhofstraße inte-

grierter Weg. Erste bürgerliche Wohnbauten

auf dem durch Aufschüttung neu gewonne-

nen Areal zwischen Rosenstraße und Stau-

graben wurden zwischen 1853 und 1859 er-

richtet.

Eine in der Jahrhundertmitte am Staugraben

von Süden her zögernd einsetzende bauliche

Entwicklung wurde ab 1856 forciert, als Un-

ternehmer die dort liegenden Gartengrund-

stücke aufkauften, sie als Bauplätze abtraten

und parallel zum Stadtgraben eine ungepfla-

sterte Straße herstellten, die gemäß einem

1862 bewilligten Gesuch der Anwohner Stau-

graben genannt wurde. Von ihnen ging auch

die Initiative für die Anlage der Osterstraße

aus (einschließlich einer Brücke über den

Staugraben), die rechtwinklig nach Osten

führt und das Mündungsdreieck von Gottorp-

und Rosenstraße kreuzt. Die Stadt unter-

stützte das Vorhaben zum Ausbau eines We-

ges, da die neue Straße möglicherweise in

Zusammenhang mit dem geplanten Bahn-

hofsbau auf den „Moorstücken“ eine wich-

tige Verbindungsfunktion zur Altstadt erfüllen

konnte. Gleichzeitig mit der Realisierung des

Straßenbaus 1862/63 wurde auch der Fe-

124

von der Seeverbindung abgeschnitten

wurde. Für den Tiefstand der Oldenburger

Schiffahrt im 18. Jh. waren vor allem aber die

starke Konkurrenz des holländischen See-

handels und die preußische Maßnahme,

durch Schiffbarmachung der Ems den Handel

Oldenburgs mit dem westfälischen Hinter-

land nach Emden und Leer abzuziehen,

verantwortlich. Nach einem zögernden An-

stieg des Handels seit Ende des 18. Jh. fand

der Oldenburger Hafen erst wieder ab der

Mitte des 19. Jh. Anschluß an die allgemeine

Entwicklung. Mit diesem Prozeß ging nach

der Entfestigung die langsam von West nach

Ost fortschreitende Bebauung des Staus mit

Gewerbebetrieben und den Wohnhäusern

der Unternehmer einher.

Die aufkommende Dampfschiffahrt, auf der

Hunte seit Ende 1845 betrieben, erforderte

einen Ausbau des Hafens. 1846 wurde daher

die Hunte, deren Bett etwa 200 m westlich

des ehemaligen Stautors in einem 300 m lan-

gen Bogen nördlich um das Wiesengelände

der Doktorsklappe verlief, begradigt und ein

Hafenbecken angelegt. Durch eine Aufschüt-

tung verband man die zwischen altem und

neuem Lauf verbliebene Insel mit dem Hafen

und legte auf ihr entlang dem neuen Flußbett

eine Straße an, die 1864 Hafenstraße genannt

wurde. Der tote Arm des alten Huntebetts

diente als Faschinenhafen, wurde um 1900

zunächst bis zur Mitte, schließlich vollständig

zugeschüttet und trägt seitdem den Namen

„Stau“. Die hierin der Mitte des 19. Jh. ange-

siedelten Betriebe verzeichnete Otto Lasius

in der 1853 publizierten Karte „ Blick in Olden-

burgs Zukunft“: eine Dampfsägemühle, eine

Eisengießerei, eine Töpferei und den städti-

schen Kalkofen. Überragt wurde die Bebau-

ung von zwei Holländerwindmühlen, der

1748 privilegierten Mühle am linken Hunte-

ufer westlich des Flußbogens (abgebrochen

1874) und der flußabwärts am rechten Hun-

teufer stehenden, kurz nach 1900 abgebro-

chenen Mühle. Eine um 1840 errichtete

Werft, die 1853 von dem noch heute an ande-

rer Stelle existierenden Schiffbauunterneh-

men Brand übernommen wurde, bestand am

linken, späterauf dem rechten Hunteuferwei-

ter flußabwärts.

Kurz vor der Jahrhundertmitte sind bereits die

Anfänge für die vom Stau nach Norden vor-

dringenden Nebenstraßen verzeichnet. Die

Flurkarte von 1842 zeigt als östlichsten Weg

die spätere Bleicherstraße, nach Westen fol-

gend den Beginn der Rosenstraße und die

heutige Schifferstraße, die ursprünglich seit

1848 den Namen Kayserstraße trug. Die Ro-

senstraße diente zunächst den Anliegern der

Schifferstraße nur als private Zuwegung zu

ihren Grundstücken. Erst mit Anlage der Gas-

anstalt 1852/53 auf ihrer Westseite wurde sie

zur öffentlichen Straße erklärt.

Der einzige Weg, der vom Stau nach Norden

zum Pferdemarkt eine durchgehende Verbin-

dung herstellte, war eine Fußgängerallee, der

1604 erstmals erwähnte „ Neue Weg “ entlang

dem äußeren Festungsgraben. Für den Aus-

bau des Wegenetzes und damit die Entste-

hung eines neuen Stadtviertels um den Hafen

war die 1853 von Baurat Lasius publizierte

Broschüre „Blicke in der Stadt Oldenburg“

wegweisend, in der er die zerfaserte Ausdeh-

nung der Stadt nach der Entfestigung kriti-

sierte und statt dessen die Notwendigkeit ei-

ner systematischen Stadtplanung darlegte.

U.a. plädierte er für die Herstellung einer

Fahrstraße zwischen Stau und Pferdemarkt.

Seinen Empfehlungen in leicht abgewandel-

ter Weise folgend, kaufte die Stadt Gelände

auf den „Moorstücken“ und führte nach einer

Aufschüttung 1853 die vom Stau nach Nor-

den laufende Rosenstraße in nordwestlicher

Richtung bis zum Pferdemarkt durch. Das

nördliche Teilstück der Rosenstraße wurde

erst 1950 in Raiffeisenstraße umbenannt.

Gleichzeitig richtete man auch den „Neuen

Weg“, dessen nördlicher Abschnitt in der Ro-

senstraße aufgegangen war, als Straße her,

die spitzwinklig mit der Rosenstraße in einer

platzartigen Situation zusammentrifft. Ab

1874 bürgerte sich für diesen Teil des

„Neuen Wegs“ der Name Gottorpstraße ein.

Als Querverbindung zwischen Rosen- und

Gottorpstraße entstand nördlich der Gasan-

stalt ein in die spätere Bahnhofstraße inte-

grierter Weg. Erste bürgerliche Wohnbauten

auf dem durch Aufschüttung neu gewonne-

nen Areal zwischen Rosenstraße und Stau-

graben wurden zwischen 1853 und 1859 er-

richtet.

Eine in der Jahrhundertmitte am Staugraben

von Süden her zögernd einsetzende bauliche

Entwicklung wurde ab 1856 forciert, als Un-

ternehmer die dort liegenden Gartengrund-

stücke aufkauften, sie als Bauplätze abtraten

und parallel zum Stadtgraben eine ungepfla-

sterte Straße herstellten, die gemäß einem

1862 bewilligten Gesuch der Anwohner Stau-

graben genannt wurde. Von ihnen ging auch

die Initiative für die Anlage der Osterstraße

aus (einschließlich einer Brücke über den

Staugraben), die rechtwinklig nach Osten

führt und das Mündungsdreieck von Gottorp-

und Rosenstraße kreuzt. Die Stadt unter-

stützte das Vorhaben zum Ausbau eines We-

ges, da die neue Straße möglicherweise in

Zusammenhang mit dem geplanten Bahn-

hofsbau auf den „Moorstücken“ eine wich-

tige Verbindungsfunktion zur Altstadt erfüllen

konnte. Gleichzeitig mit der Realisierung des

Straßenbaus 1862/63 wurde auch der Fe-

124