114

NORDISCHE FREILUFT-MUSEEN

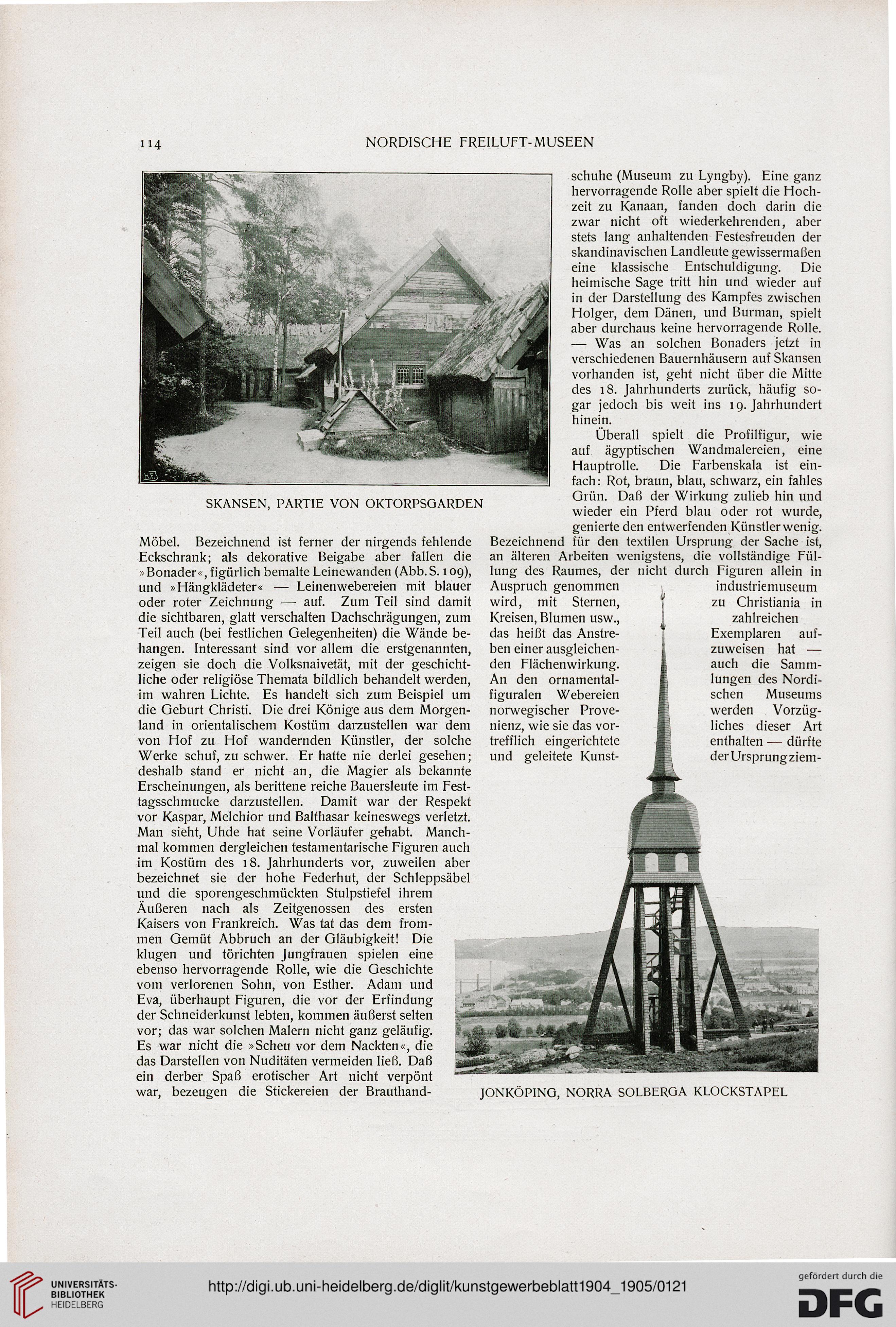

SKANSEN, PARTIE VON OKTORPSGARDEN

Möbel. Bezeichnend ist ferner der nirgends fehlende

Eckschrank; als dekorative Beigabe aber fallen die

»Bonader«, figürlich bemalte Leinewanden (Abb.S. 109),

und »Hängklädeter« — Leinenwebereien mit blauer

oder roter Zeichnung — auf. Zum Teil sind damit

die sichtbaren, glatt verschalten Dachschrägungen, zum

Teil auch (bei festlichen Gelegenheiten) die Wände be-

hangen. Interessant sind vor allem die erstgenannten,

zeigen sie doch die Volksnaivetät, mit der geschicht-

liche oder religiöse Themata bildlich behandelt werden,

im wahren Lichte. Es handelt sich zum Beispiel um

die Geburt Christi. Die drei Könige aus dem Morgen-

land in orientalischem Kostüm darzustellen war dem

von Hof zu Hof wandernden Künstler, der solche

Werke schuf, zu schwer. Er hatte nie derlei gesehen;

deshalb stand er nicht an, die Magier als bekannte

Erscheinungen, als berittene reiche Bauersleute im Fest-

tagsschmucke darzustellen. Damit war der Respekt

vor Kaspar, Melchior und Balthasar keineswegs verletzt.

Man sieht, Uhde hat seine Vorläufer gehabt. Manch-

mal kommen dergleichen testamentarische Figuren auch

im Kostüm des 18. Jahrhunderts vor, zuweilen aber

bezeichnet sie der hohe Federhut, der Schleppsäbel

und die sporengeschmückten Stulpstiefel ihrem

Äußeren nach als Zeitgenossen des ersten

Kaisers von Frankreich. Was tat das dem from-

men Gemüt Abbruch an der Gläubigkeit! Die

klugen und törichten Jungfrauen spielen eine

ebenso hervorragende Rolle, wie die Geschichte

vom verlorenen Sohn, von Esther. Adam und

Eva, überhaupt Figuren, die vor der Erfindung

der Schneiderkunst lebten, kommen äußerst selten

vor; das war solchen Malern nicht ganz geläufig.

Es war nicht die »Scheu vor dem Nackten«, die

das Darstellen von Nuditäten vermeiden ließ. Daß

derber Spaß erotischer Art nicht verpönt

schuhe (Museum zu Lyngby). Eine ganz

hervorragende Rolle aber spielt die Hoch-

zeit zu Kanaan, fanden doch darin die

zwar nicht oft wiederkehrenden, aber

stets lang anhaltenden Festesfreuden der

skandinavischen Landleute gewissermaßen

eine klassische Entschuldigung. Die

heimische Sage tritt hin und wieder auf

in der Darstellung des Kampfes zwischen

Holger, dem Dänen, und Burman, spielt

aber durchaus keine hervorragende Rolle.

— Was an solchen Bonaders jetzt in

verschiedenen Bauernhäusern auf Skansen

vorhanden ist, geht nicht über die Mitte

des 18. Jahrhunderts zurück, häufig so-

gar jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert

hinein.

Überall spielt die Profilfigur, wie

auf ägyptischen Wandmalereien, eine

Hauptrolle. Die Farbenskala ist ein-

fach: Rot, braun, blau, schwarz, ein fahles

Grün. Daß der Wirkung zulieb hin und

wieder ein Pferd blau oder rot wurde,

genierte den entwerfenden Künstler wenig.

Bezeichnend für den textilen Ursprung der Sache ist,

an älteren Arbeiten wenigstens, die vollständige Fül-

lung des Raumes, der nicht durch Figuren allein in

Auspruch genommen

wird, mit Sternen,

Kreisen, Blumen usw.,

das heißt das Anstre-

ben einer ausgleichen-

den Flächenwirkung.

An den ornamental-

figuralen Webereien

norwegischer Prove-

nienz, wie sie das vor-

trefflich eingerichtete

und geleitete Kunst-

industriemuseum

zu Christiania in

zahlreichen

Exemplaren auf-

zuweisen hat —

auch die Samm-

lungen des Nordi-

schen Museums

werden Vorzüg-

liches dieser Art

enthalten — dürfte

derUrsprungziem-

ein

war, bezeugen die Stickereien der Brauthand-

JONKÖPINO, NORRA SOLBERGA KLOCKSTAPEL

NORDISCHE FREILUFT-MUSEEN

SKANSEN, PARTIE VON OKTORPSGARDEN

Möbel. Bezeichnend ist ferner der nirgends fehlende

Eckschrank; als dekorative Beigabe aber fallen die

»Bonader«, figürlich bemalte Leinewanden (Abb.S. 109),

und »Hängklädeter« — Leinenwebereien mit blauer

oder roter Zeichnung — auf. Zum Teil sind damit

die sichtbaren, glatt verschalten Dachschrägungen, zum

Teil auch (bei festlichen Gelegenheiten) die Wände be-

hangen. Interessant sind vor allem die erstgenannten,

zeigen sie doch die Volksnaivetät, mit der geschicht-

liche oder religiöse Themata bildlich behandelt werden,

im wahren Lichte. Es handelt sich zum Beispiel um

die Geburt Christi. Die drei Könige aus dem Morgen-

land in orientalischem Kostüm darzustellen war dem

von Hof zu Hof wandernden Künstler, der solche

Werke schuf, zu schwer. Er hatte nie derlei gesehen;

deshalb stand er nicht an, die Magier als bekannte

Erscheinungen, als berittene reiche Bauersleute im Fest-

tagsschmucke darzustellen. Damit war der Respekt

vor Kaspar, Melchior und Balthasar keineswegs verletzt.

Man sieht, Uhde hat seine Vorläufer gehabt. Manch-

mal kommen dergleichen testamentarische Figuren auch

im Kostüm des 18. Jahrhunderts vor, zuweilen aber

bezeichnet sie der hohe Federhut, der Schleppsäbel

und die sporengeschmückten Stulpstiefel ihrem

Äußeren nach als Zeitgenossen des ersten

Kaisers von Frankreich. Was tat das dem from-

men Gemüt Abbruch an der Gläubigkeit! Die

klugen und törichten Jungfrauen spielen eine

ebenso hervorragende Rolle, wie die Geschichte

vom verlorenen Sohn, von Esther. Adam und

Eva, überhaupt Figuren, die vor der Erfindung

der Schneiderkunst lebten, kommen äußerst selten

vor; das war solchen Malern nicht ganz geläufig.

Es war nicht die »Scheu vor dem Nackten«, die

das Darstellen von Nuditäten vermeiden ließ. Daß

derber Spaß erotischer Art nicht verpönt

schuhe (Museum zu Lyngby). Eine ganz

hervorragende Rolle aber spielt die Hoch-

zeit zu Kanaan, fanden doch darin die

zwar nicht oft wiederkehrenden, aber

stets lang anhaltenden Festesfreuden der

skandinavischen Landleute gewissermaßen

eine klassische Entschuldigung. Die

heimische Sage tritt hin und wieder auf

in der Darstellung des Kampfes zwischen

Holger, dem Dänen, und Burman, spielt

aber durchaus keine hervorragende Rolle.

— Was an solchen Bonaders jetzt in

verschiedenen Bauernhäusern auf Skansen

vorhanden ist, geht nicht über die Mitte

des 18. Jahrhunderts zurück, häufig so-

gar jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert

hinein.

Überall spielt die Profilfigur, wie

auf ägyptischen Wandmalereien, eine

Hauptrolle. Die Farbenskala ist ein-

fach: Rot, braun, blau, schwarz, ein fahles

Grün. Daß der Wirkung zulieb hin und

wieder ein Pferd blau oder rot wurde,

genierte den entwerfenden Künstler wenig.

Bezeichnend für den textilen Ursprung der Sache ist,

an älteren Arbeiten wenigstens, die vollständige Fül-

lung des Raumes, der nicht durch Figuren allein in

Auspruch genommen

wird, mit Sternen,

Kreisen, Blumen usw.,

das heißt das Anstre-

ben einer ausgleichen-

den Flächenwirkung.

An den ornamental-

figuralen Webereien

norwegischer Prove-

nienz, wie sie das vor-

trefflich eingerichtete

und geleitete Kunst-

industriemuseum

zu Christiania in

zahlreichen

Exemplaren auf-

zuweisen hat —

auch die Samm-

lungen des Nordi-

schen Museums

werden Vorzüg-

liches dieser Art

enthalten — dürfte

derUrsprungziem-

ein

war, bezeugen die Stickereien der Brauthand-

JONKÖPINO, NORRA SOLBERGA KLOCKSTAPEL