DIE WAHRHAFTIGKEIT IM KUNSTGEWERBLICHEN UNTERRICHT

171

vv

wahre Berücksichtigung

finden. Das ist auch der

Grund, warum gerade

die tüchtigsten unserer

Gewerbetreibenden dem

Schulunterricht oft wenig

Vertrauen entgegenbrin-

gen und das vielfach mit

Recht.

Wir können uns ?i'oh

gar nicht darübe. ".n'nweg-

täusa'icn, daß daran viel

gebessert werden könnte,

auch nicht durch die Schul-

werkstätten , denn diese

unterliegen denselben Be-

dingungen.

Auch hier kann die

Unwahrhaftigkeit nurGeld

kosten, aber nichts nützen.

Sollte die frische Luft der

Praxis durch die Schule

wehen, müssen vor allem

die Fenster und Türen

der Lehrerateliers weit da-

für offen sein, denn ein

Lehrer, der nicht in der

Praxis steht und kämpft,

kennt alle ihre Anforde-

ringen nicht und wird ein

Schulmeister.

Es genügt aber nicht

allein, daß der Lehrer prak-

tisch tätig ist, er muß

auch mehr können, als

viele andere, das heißt er

muß ein Stück Zukunft

in sich tragen, wenn er

für die Praxis Förderer

sein soll.

Ich bin der Überzeu-

gung, daß heutzutage ein

solcher Fachlehrer durch

seine praktische Tätigkeit

dem Kunstgewerbe zu-

nächst mehr nützt als

durch seine Lehrtätigkeit.

Denn damit erzieht er

zurzeit oft nur Treibhaus-

pflanzen, die draußen noch

keinen geeigneten Boden

finden uuü wieder verkümmern müssen! Ich habe

die Erfahrung gemacht, daß manche meiner besten

praktisch vorgebildeten Schüler in der Industrie kein

Unterkommen fanden, weil ihre vorgelegten Arbeiten

ganz offen als zu gut für den heutigen Durchschnitts-

geschmack bezeichnet wurden und daher als nicht

brauchbar und daß andere, die Stellungen annahmen,

unglücklich waren, daß sie das auf der Schule Ge-

lernte aus denselben Gründen nicht verwerten konnten.

Das beweist, daß Schulen oft herzlich wenig Einfluß

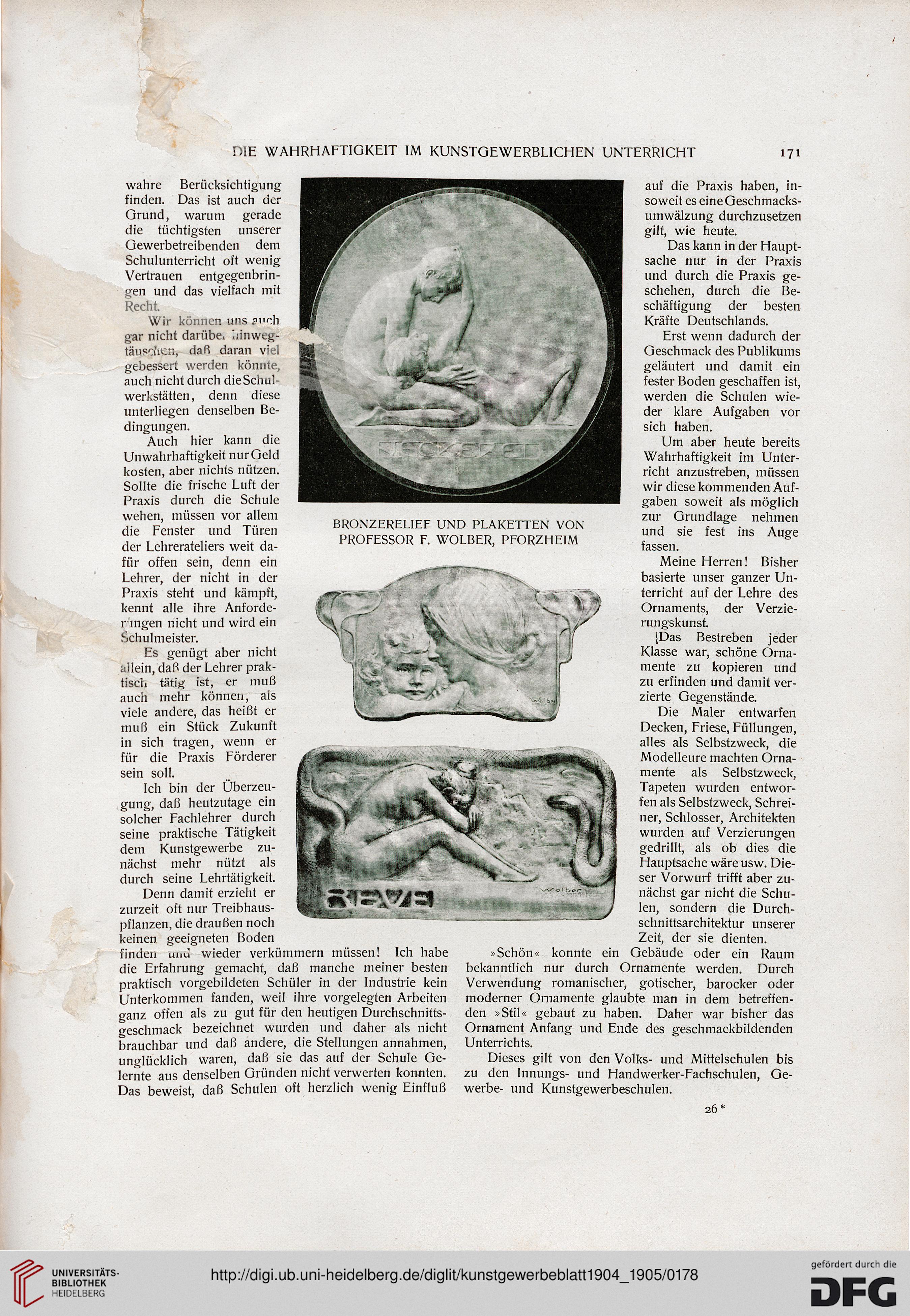

BRONZERELIEF UND PLAKETTEN VON

PROFESSOR F. WOLBER, PFORZHEIM

^N

Ä

auf die Praxis haben, in-

soweit es eine Geschmacks-

umwälzung durchzusetzen

gilt, wie heute.

Das kann in der Haupt-

sache nur in der Praxis

und durch die Praxis ge-

schehen, durch die Be-

schäftigung der besten

Kräfte Deutschlands.

Erst wenn dadurch der

Geschmack des Publikums

geläutert und damit ein

fester Boden geschaffen ist,

werden die Schulen wie-

der klare Aufgaben vor

sich haben.

Um aber heute bereits

Wahrhaftigkeit im Unter-

richt anzustreben, müssen

wir diese kommenden Auf-

gaben soweit als möglich

zur Grundlage nehmen

und sie fest ins Auge

fassen.

Meine Herren! Bisher

basierte unser ganzer Un-

terricht auf der Lehre des

Ornaments, der Verzie-

rungskunst.

[Das Bestreben jeder

Klasse war, schöne Orna-

mente zu kopieren und

zu erfinden und damit ver-

zierte Gegenstände.

Die Maler entwarfen

Decken, Friese, Füllungen,

alles als Selbstzweck, die

Modelleure machten Orna-

mente als Selbstzweck,

Tapeten wurden entwor-

fen als Selbstzweck, Schrei-

ner, Schlosser, Architekten

wurden auf Verzierungen

gedrillt, als ob dies die

Hauptsache wäre usw. Die-

ser Vorwurf trifft aber zu-

nächst gar nicht die Schu-

len, sondern die Durch-

schnittsarchitektur unserer

Zeit, der sie dienten.

»Schön« konnte ein Gebäude oder ein Raum

bekanntlich nur durch Ornamente werden. Durch

Verwendung romanischer, gotischer, barocker oder

moderner Ornamente glaubte man in dem betreffen-

den »Stil« gebaut zu haben. Daher war bisher das

Ornament Anfang und Ende des geschmackbildenden

Unterrichts.

Dieses gilt von den Volks- und Mittelschulen bis

zu den Innungs- und Handwerker-Fachschulen, Ge-

werbe- und Kunstgewerbeschulen.

26*

171

vv

wahre Berücksichtigung

finden. Das ist auch der

Grund, warum gerade

die tüchtigsten unserer

Gewerbetreibenden dem

Schulunterricht oft wenig

Vertrauen entgegenbrin-

gen und das vielfach mit

Recht.

Wir können uns ?i'oh

gar nicht darübe. ".n'nweg-

täusa'icn, daß daran viel

gebessert werden könnte,

auch nicht durch die Schul-

werkstätten , denn diese

unterliegen denselben Be-

dingungen.

Auch hier kann die

Unwahrhaftigkeit nurGeld

kosten, aber nichts nützen.

Sollte die frische Luft der

Praxis durch die Schule

wehen, müssen vor allem

die Fenster und Türen

der Lehrerateliers weit da-

für offen sein, denn ein

Lehrer, der nicht in der

Praxis steht und kämpft,

kennt alle ihre Anforde-

ringen nicht und wird ein

Schulmeister.

Es genügt aber nicht

allein, daß der Lehrer prak-

tisch tätig ist, er muß

auch mehr können, als

viele andere, das heißt er

muß ein Stück Zukunft

in sich tragen, wenn er

für die Praxis Förderer

sein soll.

Ich bin der Überzeu-

gung, daß heutzutage ein

solcher Fachlehrer durch

seine praktische Tätigkeit

dem Kunstgewerbe zu-

nächst mehr nützt als

durch seine Lehrtätigkeit.

Denn damit erzieht er

zurzeit oft nur Treibhaus-

pflanzen, die draußen noch

keinen geeigneten Boden

finden uuü wieder verkümmern müssen! Ich habe

die Erfahrung gemacht, daß manche meiner besten

praktisch vorgebildeten Schüler in der Industrie kein

Unterkommen fanden, weil ihre vorgelegten Arbeiten

ganz offen als zu gut für den heutigen Durchschnitts-

geschmack bezeichnet wurden und daher als nicht

brauchbar und daß andere, die Stellungen annahmen,

unglücklich waren, daß sie das auf der Schule Ge-

lernte aus denselben Gründen nicht verwerten konnten.

Das beweist, daß Schulen oft herzlich wenig Einfluß

BRONZERELIEF UND PLAKETTEN VON

PROFESSOR F. WOLBER, PFORZHEIM

^N

Ä

auf die Praxis haben, in-

soweit es eine Geschmacks-

umwälzung durchzusetzen

gilt, wie heute.

Das kann in der Haupt-

sache nur in der Praxis

und durch die Praxis ge-

schehen, durch die Be-

schäftigung der besten

Kräfte Deutschlands.

Erst wenn dadurch der

Geschmack des Publikums

geläutert und damit ein

fester Boden geschaffen ist,

werden die Schulen wie-

der klare Aufgaben vor

sich haben.

Um aber heute bereits

Wahrhaftigkeit im Unter-

richt anzustreben, müssen

wir diese kommenden Auf-

gaben soweit als möglich

zur Grundlage nehmen

und sie fest ins Auge

fassen.

Meine Herren! Bisher

basierte unser ganzer Un-

terricht auf der Lehre des

Ornaments, der Verzie-

rungskunst.

[Das Bestreben jeder

Klasse war, schöne Orna-

mente zu kopieren und

zu erfinden und damit ver-

zierte Gegenstände.

Die Maler entwarfen

Decken, Friese, Füllungen,

alles als Selbstzweck, die

Modelleure machten Orna-

mente als Selbstzweck,

Tapeten wurden entwor-

fen als Selbstzweck, Schrei-

ner, Schlosser, Architekten

wurden auf Verzierungen

gedrillt, als ob dies die

Hauptsache wäre usw. Die-

ser Vorwurf trifft aber zu-

nächst gar nicht die Schu-

len, sondern die Durch-

schnittsarchitektur unserer

Zeit, der sie dienten.

»Schön« konnte ein Gebäude oder ein Raum

bekanntlich nur durch Ornamente werden. Durch

Verwendung romanischer, gotischer, barocker oder

moderner Ornamente glaubte man in dem betreffen-

den »Stil« gebaut zu haben. Daher war bisher das

Ornament Anfang und Ende des geschmackbildenden

Unterrichts.

Dieses gilt von den Volks- und Mittelschulen bis

zu den Innungs- und Handwerker-Fachschulen, Ge-

werbe- und Kunstgewerbeschulen.

26*