224

PORZELLANSTIL

HBlj

s 1

■

Vi,

1 m • Ia

I %A

PV "

> N_ '"'

schlichtes, undekoriertes Porzellan

durch seine bis zu diesem Punkte

maschinelle Herstellung und die gleich-

mäßige Glätte der alles überziehen-

den Glasur in Verbindung mit Farb-

losigkeit fast immer etwas Kaltes, Ödes, ja Langweiliges erhält,

das nicht recht zur inneren Güte, zur Qualität dieses Stoffes

passen will. Das kleinste Ornament, sei es farbig, sei es plastisch

und dadurch glanzvermehrend, kann hier schon Wunder tun, und

diesen ungünstigen Eindruck völlig aufheben.

Der Charakter der Delikatesse ergibt sich beim Porzellan

von Anfang an aus der Feinheit der Masse und der Möglichkeit

ihrer feinen plastischen Bearbeitung vor dem Brande, aus der

kristallinischen Geschlossenheit nach demselben, der Zartheit der

Glasur sowie der Feinheit und Reinheit seines Weißes, der Glätte

seiner schimmernden Oberfläche, schließlich aus dem Reiz seiner

Durchscheinbarkeit, die nur Dünnwandigkeit, das ist schon deli-

kate Bildung, zur Geltung zu bringen vermag. Dazu kommen die

technischen Schwierigkeiten bei Bildung größerer Stücke, die von

vornherein zu starker Beschränkung in den Maßen zwingen. Dieser

Grundcharakter des Porzellans als delikater Kunst ist auch in

Ostasien, wie in Europa stets mehr oder weniger bewußt erkannt

worden, wenn es auch an beiden Stellen nicht an Versuchen

gefehlt hat, diesen Stoff ins Große und Monumentale hinein-

zutreiben, in China und Japan durch Erzeugung großer Monu-

mentalvasen, in Europa vor allen durch Kändlers Großplastik,

die heute das Staunen aller Besucher der Dresdener Porzellan-

sammlung bildet, sowie durch jene Weltausstellungsprodukte, die

Riesenvasen, mittelst derer die einzelnen Porzellanmanufakturen

auf jenen Ausstellungen sich gegenseitig ausstechen zu streben

pflegen. Unendliche Mühe ist bei allen diesen Versuchen auf-

gewandt worden, um einen Stoff auf ihm ganz fremde Bahnen

zu zwängen, die oft genug zu falschen Zielen führen mußten.

Am stärksten ist die Delikatesse des Porzellans wohl in Europa

ausgebildet worden, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da im Zeit-

alter des Rokoko eine durch Frankreichs Vorbild verfeinerte

höfische Kultur diesem Stoff gerade um dieser Eigenschaft willen

ganz besonders verehrte. Deshalb aber, um seiner inneren Deli-

katesse willen, erfordert das Porzellan zunächst auch eine möglichst

feine Ausbildung als Stoff, eine möglichst weitgehende Veredelung

seiner Masse, die diese Eigenschaft ganz zur Geltung bringt —

das Material, das nackte Material, das durch seine feine Glasur

etwas Edelgesteinartiges erhält, kann hier in Verbindung mit an-

dern Reizen schon Freude bringen — vor allem aber eine

gewisse Sorgfalt und eine gewisse Quantität an Kunst, sowie ein

wirklich feines, delikates Kunstempfinden. Roheit und Flüchtig-

keit, um das Porzellan um jeden Preis zu schmücken und es

doch dem Volke für wenig Geld reichen zu können, sind ihm

von Natur aus zuwider und erst Errungenschaften des kunst-

industriellen ig. Jahrhunderts, da es die Wohltat der Porzellan-

erfindung der ganzen Welt zugänglich machen wollte. Vorher

ist das Porzellan immer, trotz aller industrieller Beimischung,

wirklich eine »Kunst« geblieben, die sich nie hat gemein machen

wollen, und ihre festen Ansprüche an ihre Künstler stellte.

Hauptmittel zur Erziehung dieser Kunst ist beim Porzellan,

das wird bald immer mehr erkannt werden, immer die Farbe

gewesen. Die koloristische Tendenz des Porzellans beruht in

erster Linie auf seiner Fähigkeit, dieser Tendenz dank seinem

ganzen inneren Wesen aufs kräftigste huldigen zu können. Sie

ist das Streben aller höheren Keramik,

wie sie sich bei uns seit der Zeit der

Renaissance entwickelt hat, und beruht

auf dem wohl ganz allgemein gül-

tigen Grundsatz, daß jede Kunst nach

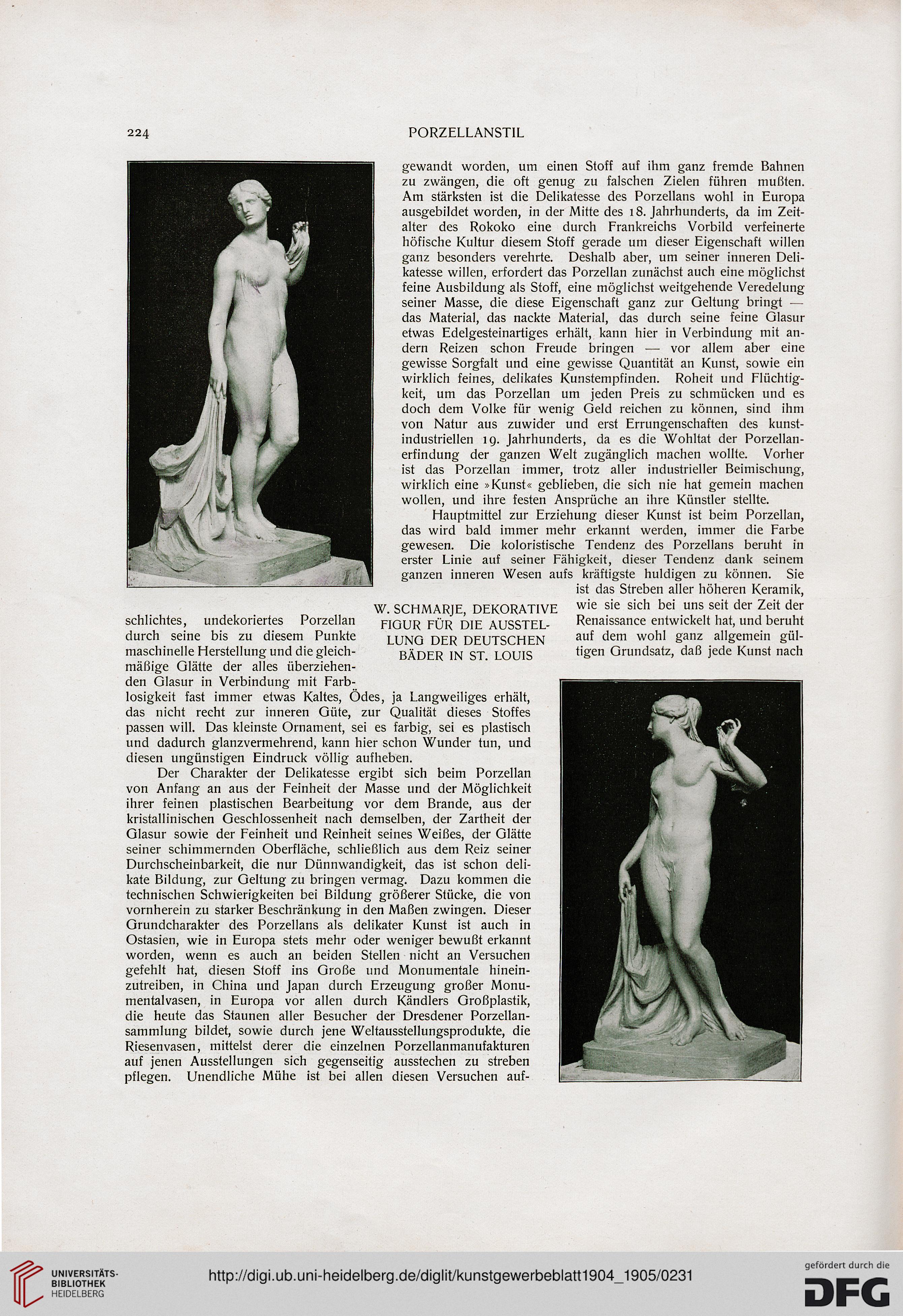

W. SCHMARJE, DEKORATIVE

FIGUR FÜR DIE AUSSTEL-

LUNG DER DEUTSCHEN

BÄDER IN ST. LOUIS

PORZELLANSTIL

HBlj

s 1

■

Vi,

1 m • Ia

I %A

PV "

> N_ '"'

schlichtes, undekoriertes Porzellan

durch seine bis zu diesem Punkte

maschinelle Herstellung und die gleich-

mäßige Glätte der alles überziehen-

den Glasur in Verbindung mit Farb-

losigkeit fast immer etwas Kaltes, Ödes, ja Langweiliges erhält,

das nicht recht zur inneren Güte, zur Qualität dieses Stoffes

passen will. Das kleinste Ornament, sei es farbig, sei es plastisch

und dadurch glanzvermehrend, kann hier schon Wunder tun, und

diesen ungünstigen Eindruck völlig aufheben.

Der Charakter der Delikatesse ergibt sich beim Porzellan

von Anfang an aus der Feinheit der Masse und der Möglichkeit

ihrer feinen plastischen Bearbeitung vor dem Brande, aus der

kristallinischen Geschlossenheit nach demselben, der Zartheit der

Glasur sowie der Feinheit und Reinheit seines Weißes, der Glätte

seiner schimmernden Oberfläche, schließlich aus dem Reiz seiner

Durchscheinbarkeit, die nur Dünnwandigkeit, das ist schon deli-

kate Bildung, zur Geltung zu bringen vermag. Dazu kommen die

technischen Schwierigkeiten bei Bildung größerer Stücke, die von

vornherein zu starker Beschränkung in den Maßen zwingen. Dieser

Grundcharakter des Porzellans als delikater Kunst ist auch in

Ostasien, wie in Europa stets mehr oder weniger bewußt erkannt

worden, wenn es auch an beiden Stellen nicht an Versuchen

gefehlt hat, diesen Stoff ins Große und Monumentale hinein-

zutreiben, in China und Japan durch Erzeugung großer Monu-

mentalvasen, in Europa vor allen durch Kändlers Großplastik,

die heute das Staunen aller Besucher der Dresdener Porzellan-

sammlung bildet, sowie durch jene Weltausstellungsprodukte, die

Riesenvasen, mittelst derer die einzelnen Porzellanmanufakturen

auf jenen Ausstellungen sich gegenseitig ausstechen zu streben

pflegen. Unendliche Mühe ist bei allen diesen Versuchen auf-

gewandt worden, um einen Stoff auf ihm ganz fremde Bahnen

zu zwängen, die oft genug zu falschen Zielen führen mußten.

Am stärksten ist die Delikatesse des Porzellans wohl in Europa

ausgebildet worden, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da im Zeit-

alter des Rokoko eine durch Frankreichs Vorbild verfeinerte

höfische Kultur diesem Stoff gerade um dieser Eigenschaft willen

ganz besonders verehrte. Deshalb aber, um seiner inneren Deli-

katesse willen, erfordert das Porzellan zunächst auch eine möglichst

feine Ausbildung als Stoff, eine möglichst weitgehende Veredelung

seiner Masse, die diese Eigenschaft ganz zur Geltung bringt —

das Material, das nackte Material, das durch seine feine Glasur

etwas Edelgesteinartiges erhält, kann hier in Verbindung mit an-

dern Reizen schon Freude bringen — vor allem aber eine

gewisse Sorgfalt und eine gewisse Quantität an Kunst, sowie ein

wirklich feines, delikates Kunstempfinden. Roheit und Flüchtig-

keit, um das Porzellan um jeden Preis zu schmücken und es

doch dem Volke für wenig Geld reichen zu können, sind ihm

von Natur aus zuwider und erst Errungenschaften des kunst-

industriellen ig. Jahrhunderts, da es die Wohltat der Porzellan-

erfindung der ganzen Welt zugänglich machen wollte. Vorher

ist das Porzellan immer, trotz aller industrieller Beimischung,

wirklich eine »Kunst« geblieben, die sich nie hat gemein machen

wollen, und ihre festen Ansprüche an ihre Künstler stellte.

Hauptmittel zur Erziehung dieser Kunst ist beim Porzellan,

das wird bald immer mehr erkannt werden, immer die Farbe

gewesen. Die koloristische Tendenz des Porzellans beruht in

erster Linie auf seiner Fähigkeit, dieser Tendenz dank seinem

ganzen inneren Wesen aufs kräftigste huldigen zu können. Sie

ist das Streben aller höheren Keramik,

wie sie sich bei uns seit der Zeit der

Renaissance entwickelt hat, und beruht

auf dem wohl ganz allgemein gül-

tigen Grundsatz, daß jede Kunst nach

W. SCHMARJE, DEKORATIVE

FIGUR FÜR DIE AUSSTEL-

LUNG DER DEUTSCHEN

BÄDER IN ST. LOUIS