kamit, hier nur bis etwa 1614, mit Jahreszahl folgen:

Nickell Struckem 1595 (1619), George Struckem 1595,

Matthes Drescher 1596 (1611), Balzar Böbel 1596, Za-

charias Pauer 1597, Hans Pleders 1597, Caspar Sündi-

ger 1600, Adam Kaßwald 1602, Jacob Hirschfeder 1602,

George Weigelt 1602, Michael Purzer 1602, George

Schwager 1604, Peter Weise 1604, Zacharias Scherer

1604, Matthias Pauer 1605, Caspar Hornen 1605, George

Kirsch von Polkwitz 1607, Ghristoph Prinz 1607,

Marthen Launkischen 1605, Verlten Loschke 1600, Matt-

hes Weisse 1600, George Drunzel 1609, David Kanicke

1612, Hans Schindler 1614.

Nun reihen sich eine Unmenge Eintragungen von

Meisternamen an, die ihre Lehrjungen anmelden, aus

denen zu ersehen ist, daß die Lehrzeit drei auch vier

Jahre gedauert hat. Die Lehrjungen stammen meist

aus Glogau selbst, einige auch aus der Gegend oder be-

nachbarten kleinen Städten, wie Primkenau, Witten-

berg, Klein-Kotzenau etc. Die Hauptzeche war i:i

„Großen-Glogau“, ihr waren die Meister in Polkwitz und

Primkenau angeschlossen. Die lange Reihe von Meister-

und Lehrjungennamen werde ich in einem anderen Auf-

satze näher aufführen, da diese für etwaige Zuteilung

von signierten Formen oder Gefäßen von Wichtigkeit

sind, in den Rahmen dieser Arbeit aber nicht unbedingt

gehören.

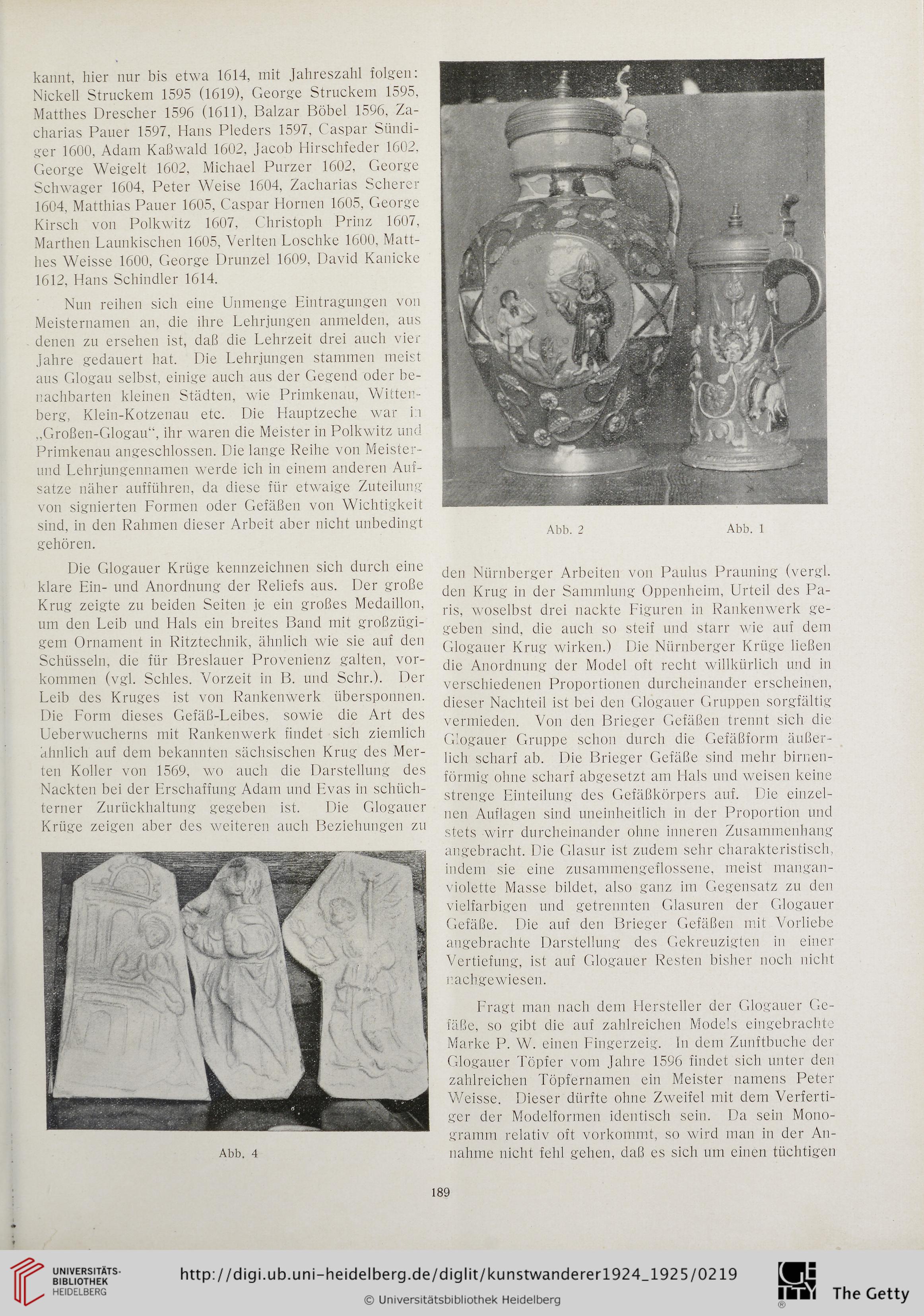

Die Glogauer Krüge kennzeichnen sich durch eine

klare Ein- und Anordnung der Reliefs aus. Der große

Krug zeigte zu beiden Seiten je ein großes Medaillon,

um den Leib und Hals ein breites Band mit großzügi-

gem Ornament in Ritztechnik, ähnlich wie sie auf den

Schüsseln, die für Breslauer Provenienz galten, vor-

kommen (vgl. Schles. Vorzeit in B. und Schr.). Der

Leib des Kruges ist von Rankenwerk übersponnen.

Die Form dieses Gefäß-Leibes, sowie die Art des

Ueberwucherns mit Rankenwerk findet sich ziemlich

ühnlich auf dem bekannten sächsischen Krug des Mer-

ten Koller von 1569, wo auch die Darstellung des

Nackten bei der Erschaffung Adam und Evas in schüch-

terner Zurückhaltung gegeben ist. Die Glogauer

Krüge zeigen aber des weiteren auch Beziehungen zu

Abb. 4

Abb. 2 Abb. 1

den Niirnberger Arbeiten von Paulus Prauning (vergl.

den Krug in der Sammlung Oppenheim, Urteil des Pa-

ris, woselbst drei nackte Figuren in Rankenwerk ge-

geben sind, die auch so steif und starr wie auf dem

Glogauer Krug wirken.) IJie Niirnberger Krüge ließen

die Anordnung der Model oft recht willkürlich und in

verschiedenen Proportionen durcheinander erscheinen,

dieser Nachteil ist bei den Glogauer Gruppen sorgfältig

vermieden. Von den Brieger Gefäßen trennt sich die

Giogauer Gruppe schon durcli die Gefäßform äußer-

lich scharf ab. Die Brieger Gefäße sind melir birnen-

förmig ohne scharf abgesetzt am Hals und weisen keine

strenge Einteilung des Gefäßkörpers auf. Die einzel-

nen Auflagen sind uneinheitlich in der Proportion und

stets wirr durcheinander ohne inneren Zusammenhang

angebracht. Die Glasur ist zudem sehr charakteristisch,

indem sie eine zusammengeflossene, meist mangan-

violette Masse bildet, also ganz im Gegensatz zu den

vielfarbigen und getrennten Glasuren der Glogauer

Gefäße. Die auf den Brieger Gefäßen mit Vorliebe

angebrachte Darstellung des Gekreuzigten in einer

Vertiefung, ist auf Glogauer Resten bisher noch nicht

r.achgewiesen.

Fragt man nach dem Hersteller der Glogauer Ge-

fäße, so gibt die auf zahlreichen Models eingebrachte

Marke P. W. einen Eingerzeig. In dem Zunftbuche der

Glogauer Töpfer vom Jahre 1596 findet sich unter den

zahlreichen Töpfernamen ein Meister namens Peter

Weisse. Dieser diirfte ohne Zweifel mit dem Verferti-

ger der Modelformen identisch sein. Da sein Mono-

gramm relativ oft vorkommt, so wird man in der An-

nahme niclit fehl gelien, daß es sicli um einen tüchtigen

189

Nickell Struckem 1595 (1619), George Struckem 1595,

Matthes Drescher 1596 (1611), Balzar Böbel 1596, Za-

charias Pauer 1597, Hans Pleders 1597, Caspar Sündi-

ger 1600, Adam Kaßwald 1602, Jacob Hirschfeder 1602,

George Weigelt 1602, Michael Purzer 1602, George

Schwager 1604, Peter Weise 1604, Zacharias Scherer

1604, Matthias Pauer 1605, Caspar Hornen 1605, George

Kirsch von Polkwitz 1607, Ghristoph Prinz 1607,

Marthen Launkischen 1605, Verlten Loschke 1600, Matt-

hes Weisse 1600, George Drunzel 1609, David Kanicke

1612, Hans Schindler 1614.

Nun reihen sich eine Unmenge Eintragungen von

Meisternamen an, die ihre Lehrjungen anmelden, aus

denen zu ersehen ist, daß die Lehrzeit drei auch vier

Jahre gedauert hat. Die Lehrjungen stammen meist

aus Glogau selbst, einige auch aus der Gegend oder be-

nachbarten kleinen Städten, wie Primkenau, Witten-

berg, Klein-Kotzenau etc. Die Hauptzeche war i:i

„Großen-Glogau“, ihr waren die Meister in Polkwitz und

Primkenau angeschlossen. Die lange Reihe von Meister-

und Lehrjungennamen werde ich in einem anderen Auf-

satze näher aufführen, da diese für etwaige Zuteilung

von signierten Formen oder Gefäßen von Wichtigkeit

sind, in den Rahmen dieser Arbeit aber nicht unbedingt

gehören.

Die Glogauer Krüge kennzeichnen sich durch eine

klare Ein- und Anordnung der Reliefs aus. Der große

Krug zeigte zu beiden Seiten je ein großes Medaillon,

um den Leib und Hals ein breites Band mit großzügi-

gem Ornament in Ritztechnik, ähnlich wie sie auf den

Schüsseln, die für Breslauer Provenienz galten, vor-

kommen (vgl. Schles. Vorzeit in B. und Schr.). Der

Leib des Kruges ist von Rankenwerk übersponnen.

Die Form dieses Gefäß-Leibes, sowie die Art des

Ueberwucherns mit Rankenwerk findet sich ziemlich

ühnlich auf dem bekannten sächsischen Krug des Mer-

ten Koller von 1569, wo auch die Darstellung des

Nackten bei der Erschaffung Adam und Evas in schüch-

terner Zurückhaltung gegeben ist. Die Glogauer

Krüge zeigen aber des weiteren auch Beziehungen zu

Abb. 4

Abb. 2 Abb. 1

den Niirnberger Arbeiten von Paulus Prauning (vergl.

den Krug in der Sammlung Oppenheim, Urteil des Pa-

ris, woselbst drei nackte Figuren in Rankenwerk ge-

geben sind, die auch so steif und starr wie auf dem

Glogauer Krug wirken.) IJie Niirnberger Krüge ließen

die Anordnung der Model oft recht willkürlich und in

verschiedenen Proportionen durcheinander erscheinen,

dieser Nachteil ist bei den Glogauer Gruppen sorgfältig

vermieden. Von den Brieger Gefäßen trennt sich die

Giogauer Gruppe schon durcli die Gefäßform äußer-

lich scharf ab. Die Brieger Gefäße sind melir birnen-

förmig ohne scharf abgesetzt am Hals und weisen keine

strenge Einteilung des Gefäßkörpers auf. Die einzel-

nen Auflagen sind uneinheitlich in der Proportion und

stets wirr durcheinander ohne inneren Zusammenhang

angebracht. Die Glasur ist zudem sehr charakteristisch,

indem sie eine zusammengeflossene, meist mangan-

violette Masse bildet, also ganz im Gegensatz zu den

vielfarbigen und getrennten Glasuren der Glogauer

Gefäße. Die auf den Brieger Gefäßen mit Vorliebe

angebrachte Darstellung des Gekreuzigten in einer

Vertiefung, ist auf Glogauer Resten bisher noch nicht

r.achgewiesen.

Fragt man nach dem Hersteller der Glogauer Ge-

fäße, so gibt die auf zahlreichen Models eingebrachte

Marke P. W. einen Eingerzeig. In dem Zunftbuche der

Glogauer Töpfer vom Jahre 1596 findet sich unter den

zahlreichen Töpfernamen ein Meister namens Peter

Weisse. Dieser diirfte ohne Zweifel mit dem Verferti-

ger der Modelformen identisch sein. Da sein Mono-

gramm relativ oft vorkommt, so wird man in der An-

nahme niclit fehl gelien, daß es sicli um einen tüchtigen

189