Düsseldorfer und Frankfurtcr Kunst.

aber auch, zum ersten Male in eincr deutschen Kunst-

zeitschrift, des Christian Rohlfs wagemutige Kraft an-

erkannt und gefeiert worden. Wer ehemals als Außen-

seiter tind Sonderling crschien, gilt heute als Führer.

Weit über den nüchterncn Begriff der Material-

sammlung hinaris tragen solche Arbeiten dazu bei, eine

gerechtere und gesundere Gesamtökonomie des Kunst-

wesens herbeizuführen. Daß Ernst te Peerdt als

Sechziger neuentdeckt wurde und daß, wahrend er

schweigsam cind cin wenig verbittert in seiner Werk-

statt schuf, weitaus

geringere, aber be-

triebsamere künstle-

rische Krafte Ehren,

Würden, Geld ein-

strichen — und heu-

te bercits vergessen

sind — dieses kunst-

biographische Kapitel

hat in jeder deutschen

Akademiestadt seine

Neuauflage erlebt.

Die „Rheinlande"

werden in noch höhe-

rem Grade als bisher

neben ihrer Haupt-

aufgabe, auf wer-

dende junge Kunst

hinzuwcisen,derAuf-

gabe gerecht werden,

in der alteren Kunst

des Verbandsgebie-

tes der Lander am

Rhein das Dauernde,

über den Wechsel

künstlerischer Wer-

tung Erhabene, fest-

zulegen und zu wür-

digen.

Die Dresdener

Ausstellung.

Als Untertitel war

für diese wichtige

Veranstaltung das

Wort gepragt wor-

den: Werden und

Vergehen des Jm-

pressionismus. Jn

der Tat bot die Ar>s-

stellung, um die sich neben Hcrrn Ludwig Gutbier,

deni Inhaber der Galeric Arnold, Herr Dr. Hans Wolff

vom Dresdcner Kupferstichkabinett bcsonders verdient

gcmacht hatte, ein imposantes Bild jener europaischen

Strömung im Sonderrciche der deutschen Malerei.

Als Abschluß mrd Krönung wirkten sorgfältig aus-

gewählte Kollektionen von Gemälden Liebermanns,

Slevogts und Corinths, ivahrend von älteren Malern

Künstler wie Dahl, Blechen und Wasmann gewisscr-

maßen die Rolle der Propheten in den mittelalterlichen

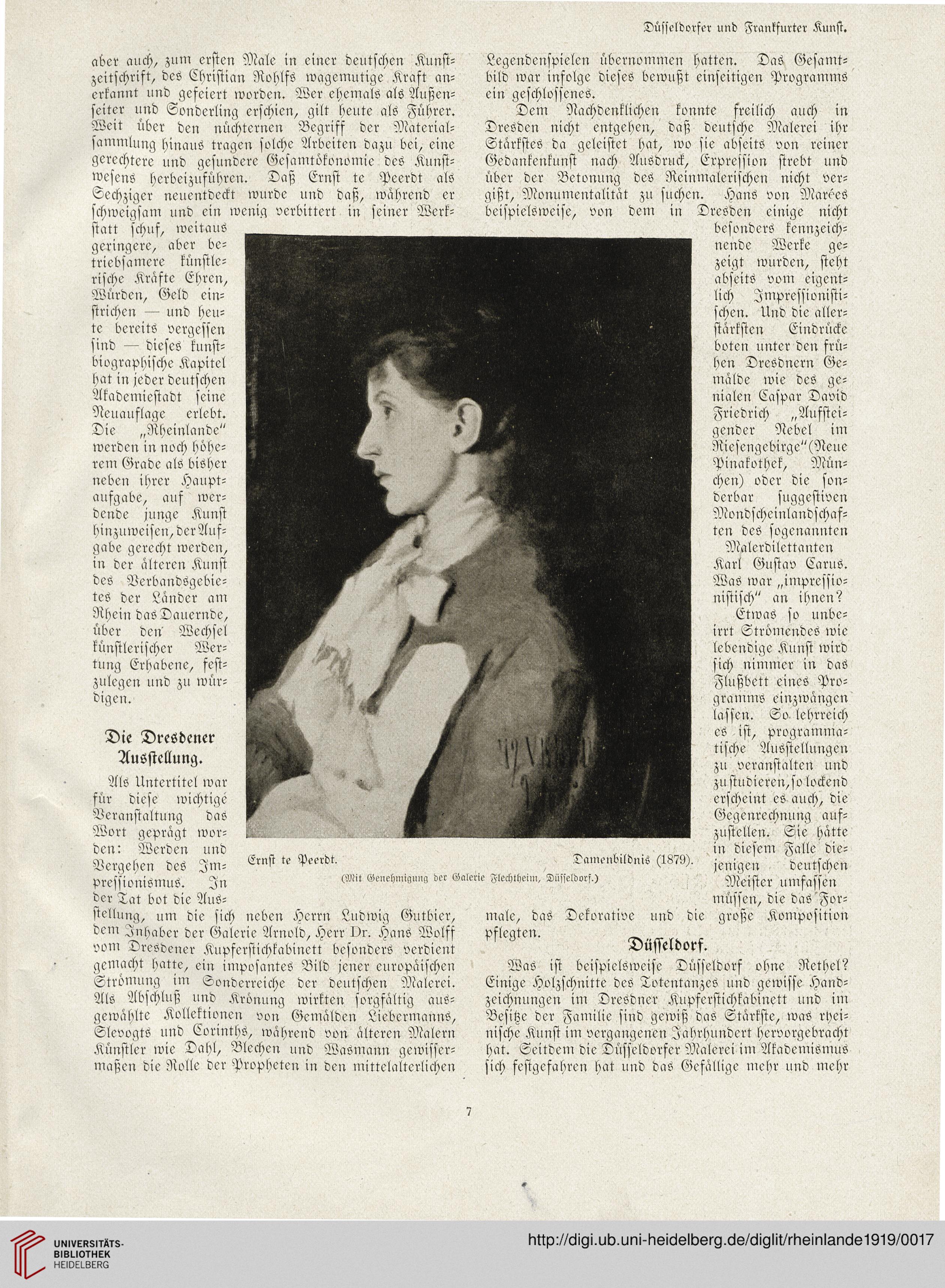

Ernst te Peerdt.

(Mit Genehmigung der Galerie Flechtheim, Dnsseldorf.)

Legendenspielen übernommen hatten. Das Gesamt-

bild war infolge dieses bewußt einscitigen Programnis

ein geschlossenes.

Dem Nachdenklichen konnte freilich auch in

Dresden nicht cntgehen, daß deutsche Malerei ihr

Stärkstes da geleistct hat, wo sie abseits von reiner

Gedankenkunst nach Ausdruck, Erpression strebt und

über der Betonung des Reinmalerischen nicht ver-

gißt, Monumentalitat zu suchen. Hans von Marees

beispielswcise, von dem in Dresden einige nicht

besonders kennzeich-

nende Werke ge-

zeigt wurdcn, steht

abseits vom eigent-

lich Jmpressionisti-

schen. Und die aller-

stärksten Eindrücke

boten unter den frü-

hen Dresdnern Ge-

mälde wie des ge-

nialen Caspar David

Friedrich „Aufstei-

gendcr Nebel im

Riesengebirge"(Neue

Pinakothek, Mün-

chen) oder die son-

derbar suggestiven

Mondscheinlandschaf-

ten des sogenannten

Malerdilettanten

Karl Gustav Carus.

Was war „impressio-

nistisch" an ihnen?

Etwas so unbe-

irrt Strömendes wie

lebendige Kunst wird

sich ninnner in das

Flußbett eincs Pro-

gramms einzwängcn

lassen. So lehrrcich

es ist, programma-

tische Ausstellungen

zu veranstalten und

zustudieren,so lockend

erscheint es auch, die

Gegenrechnung auf-

zustellen. Sie hätte

in diescnl Falle die-

jenigen deutschen

Meister umfassen

müssen, die das For-

male, das Dekorative und die große Komposition

""°"°°" D«Md°U.

Waü ist beispielswcise Düsseldorf ohne Rethel?

Einige Holzschnitte des Totentanzes und gewissc Hand-

zcichnungen im Dresdner Kupferstichkabinett und im

Besitze der Familie sind gewiß das Stärkste, was rhei-

nische Kunst im vergangencn Jahrhundcrt hervorgebracht

hat. Seitdem die Düsscldorfer Malerei im Akademismus

sich festgcfahren hat und das Gefällige mehr und mehr

daim'nbildnis (1879).

aber auch, zum ersten Male in eincr deutschen Kunst-

zeitschrift, des Christian Rohlfs wagemutige Kraft an-

erkannt und gefeiert worden. Wer ehemals als Außen-

seiter tind Sonderling crschien, gilt heute als Führer.

Weit über den nüchterncn Begriff der Material-

sammlung hinaris tragen solche Arbeiten dazu bei, eine

gerechtere und gesundere Gesamtökonomie des Kunst-

wesens herbeizuführen. Daß Ernst te Peerdt als

Sechziger neuentdeckt wurde und daß, wahrend er

schweigsam cind cin wenig verbittert in seiner Werk-

statt schuf, weitaus

geringere, aber be-

triebsamere künstle-

rische Krafte Ehren,

Würden, Geld ein-

strichen — und heu-

te bercits vergessen

sind — dieses kunst-

biographische Kapitel

hat in jeder deutschen

Akademiestadt seine

Neuauflage erlebt.

Die „Rheinlande"

werden in noch höhe-

rem Grade als bisher

neben ihrer Haupt-

aufgabe, auf wer-

dende junge Kunst

hinzuwcisen,derAuf-

gabe gerecht werden,

in der alteren Kunst

des Verbandsgebie-

tes der Lander am

Rhein das Dauernde,

über den Wechsel

künstlerischer Wer-

tung Erhabene, fest-

zulegen und zu wür-

digen.

Die Dresdener

Ausstellung.

Als Untertitel war

für diese wichtige

Veranstaltung das

Wort gepragt wor-

den: Werden und

Vergehen des Jm-

pressionismus. Jn

der Tat bot die Ar>s-

stellung, um die sich neben Hcrrn Ludwig Gutbier,

deni Inhaber der Galeric Arnold, Herr Dr. Hans Wolff

vom Dresdcner Kupferstichkabinett bcsonders verdient

gcmacht hatte, ein imposantes Bild jener europaischen

Strömung im Sonderrciche der deutschen Malerei.

Als Abschluß mrd Krönung wirkten sorgfältig aus-

gewählte Kollektionen von Gemälden Liebermanns,

Slevogts und Corinths, ivahrend von älteren Malern

Künstler wie Dahl, Blechen und Wasmann gewisscr-

maßen die Rolle der Propheten in den mittelalterlichen

Ernst te Peerdt.

(Mit Genehmigung der Galerie Flechtheim, Dnsseldorf.)

Legendenspielen übernommen hatten. Das Gesamt-

bild war infolge dieses bewußt einscitigen Programnis

ein geschlossenes.

Dem Nachdenklichen konnte freilich auch in

Dresden nicht cntgehen, daß deutsche Malerei ihr

Stärkstes da geleistct hat, wo sie abseits von reiner

Gedankenkunst nach Ausdruck, Erpression strebt und

über der Betonung des Reinmalerischen nicht ver-

gißt, Monumentalitat zu suchen. Hans von Marees

beispielswcise, von dem in Dresden einige nicht

besonders kennzeich-

nende Werke ge-

zeigt wurdcn, steht

abseits vom eigent-

lich Jmpressionisti-

schen. Und die aller-

stärksten Eindrücke

boten unter den frü-

hen Dresdnern Ge-

mälde wie des ge-

nialen Caspar David

Friedrich „Aufstei-

gendcr Nebel im

Riesengebirge"(Neue

Pinakothek, Mün-

chen) oder die son-

derbar suggestiven

Mondscheinlandschaf-

ten des sogenannten

Malerdilettanten

Karl Gustav Carus.

Was war „impressio-

nistisch" an ihnen?

Etwas so unbe-

irrt Strömendes wie

lebendige Kunst wird

sich ninnner in das

Flußbett eincs Pro-

gramms einzwängcn

lassen. So lehrrcich

es ist, programma-

tische Ausstellungen

zu veranstalten und

zustudieren,so lockend

erscheint es auch, die

Gegenrechnung auf-

zustellen. Sie hätte

in diescnl Falle die-

jenigen deutschen

Meister umfassen

müssen, die das For-

male, das Dekorative und die große Komposition

""°"°°" D«Md°U.

Waü ist beispielswcise Düsseldorf ohne Rethel?

Einige Holzschnitte des Totentanzes und gewissc Hand-

zcichnungen im Dresdner Kupferstichkabinett und im

Besitze der Familie sind gewiß das Stärkste, was rhei-

nische Kunst im vergangencn Jahrhundcrt hervorgebracht

hat. Seitdem die Düsscldorfer Malerei im Akademismus

sich festgcfahren hat und das Gefällige mehr und mehr

daim'nbildnis (1879).