unausrottbare Jrrtum meint),

sondern gesucht, ersorscht, ge-

funden. Man könnte auch

sagen erlebt. Es wird nicht

deduziert, sondern in einem

künstlerisch induktiven Versah-

ren aus den Elemcnten auf-

gebaut. Es ist, mit Fechner zu

reden, eine Malerasthetik von

unten, die da getrieben wird.

Nichts also für Auchkönner und

nichts für Leute, die, wie Kant

spottet, „eine freie Kunst am

besten zu befördern glauben,

wenn sie allen Awang von ihr

wegnehmen und sie aus Arbeit

in bloßes Spiel verwandeln".

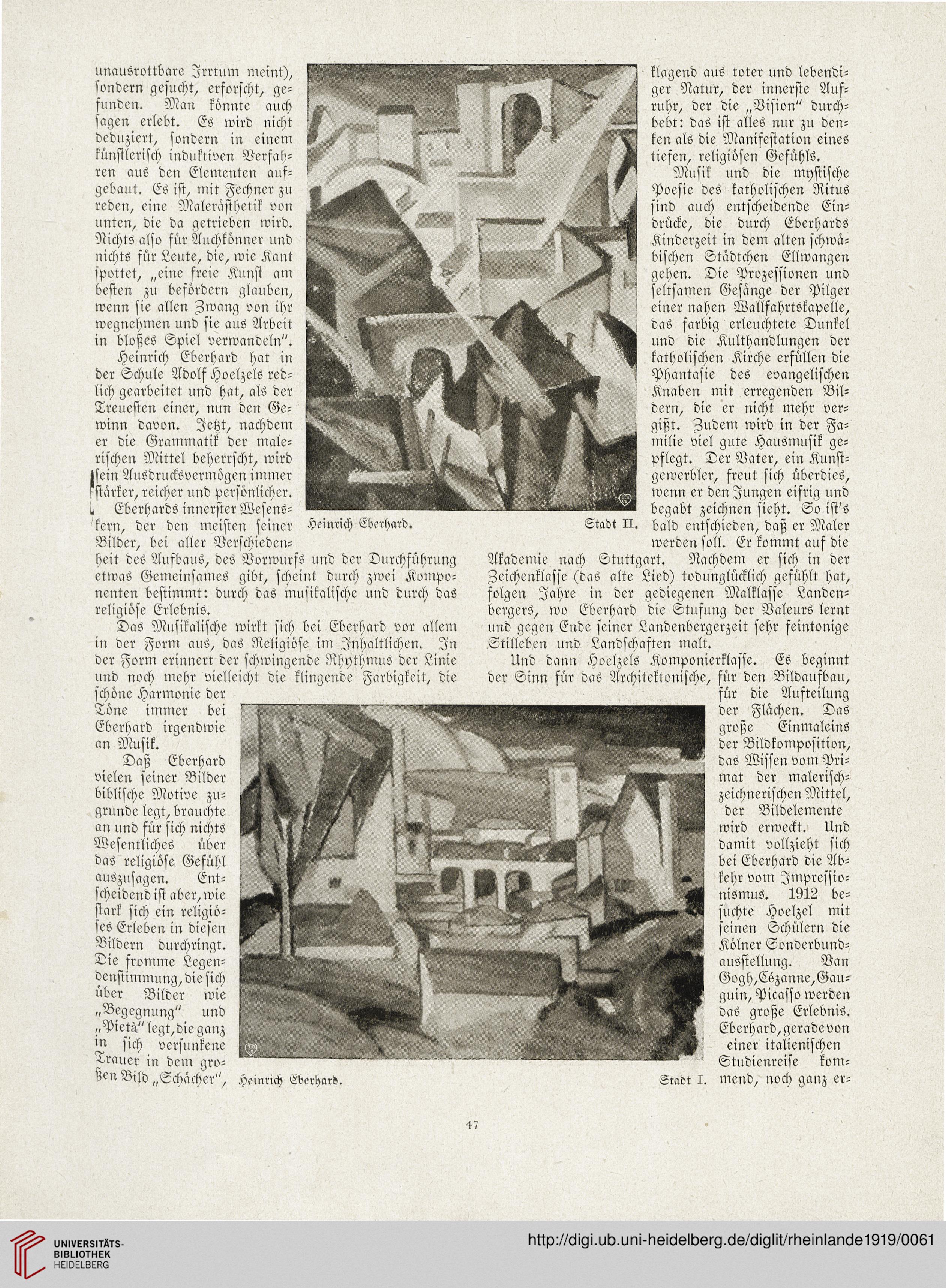

Heinrich Eberhard hat in

der Schule Adolf Hoelzels red-

lich gearbeitet und hat, als der

Treuesten einer, nun den Ge-

winn davon. Jetzt, nachdem

er die Grammatik der male-

rischen Mittel beherrscht, wird

tsein Ausdrcicksvermögen immcr

'stärker, reicher und persönlicher.

^ Ebcrhards innerstcr Wesens-

kern, der den meisten seincr Heimich Cberhard.

Bilder, bei aller Berschieden-

heit des Aufbaus, des Borwurfs und der Durchführung

etwas Gemeinsames gibt, scheint durch zwci Kompo-

nenten bestimnct: durch das musikalische rnrd durch das

religiöse Erlebnis.

Das Musikalische wirkt sich bei Eberhard vor allem

in der Form aus, das Religiöse im Jnhaltlichen. Jn

der Form erinnert der schwingende Rhythmus der Linie

und noch mehr vielleicht die klingende Farbigkeit, die

schöne Harmonic der

Töne immer bci

Eberhard irgendwie

an Musik.

Daß Eberhard

vielen seiner Bilder

biblische Motive zu-

grunde legt, brauchte

an und für sich nichts

Wesentliches über

das religiöse Gefühl

auszusagen. Ent-

scheidendist aber,wie

stark sich ein religiö-

ses Erlebcn in diesen

Bildern durchringt.

Die fromme Legen-

denstimmung,diesich

über Bilder wie

„Begegnung" und

„Piets," legt,dieganz

ur sich versunkene

).rauer in dem gro-

ßen Bild „Schacher", Heinrich Cberharb.

klagend aus toter und lebendi-

ger Natur, der innerste Auf-

ruhr, der die „Vision" durch-

bebt: das ist alles nur zu den-

ken als die Manifestation eines

tiefen, religiösen Gefühls.

Musik und die mystische

Poesie des katholischen Ritus

sind auch entscheidende Ein-

drücke, die durch Eberhards

Kinderzeit in dem alten schwa-

bischen Städtchen Ellwangen

gehen. Die Prozessionen und

seltsamen Gesänge der Pilger

einer nahen Wallfahrtskapelle,

das farbig erleuchtete Dunkel

und die Kulthandlungen der

katholischen Kirche erfüllen die

Phantasie des evangelischen

Knaben mit erregenden Bil-

dern, die er nicht mehr ver-

gißt. Audem wird in der Fa-

milie vicl gute Hausmusik ge-

pflegt. Der Vater, ein Kunst-

gewerbler, freut sich überdies,

wenn er den Jungen eifrig und

begabt zeichnen sicht. So ist'S

Stadt II. bald entschieden, daß er Malcr

werden soll. Er kommt auf die

Akademie nach Stuttgart. Nachdem er sich in der

Aeichenklasse (das alte Lied) todunglücklich gefühlt hat,

folgen Jahre in der gediegencn Malklasse Landen-

bergers, wo Eberhard die Stufung der Valecirs lernt

und gegen Endc sciner Landenbergerzeit sehr feintonige

Stilleben und Landschaften malt.

Und dann Hoelzels Komponierklasse. Es beginnt

der Sinn für das Architektonische, für den Bildaufbau,

für die Aufteilung

der Flächen. Das

große Einmaleins

der Bildkomposition,

das Wissen vom Pri-

mat der malerisch-

zeichnerischen Mittel,

der Bildelemente

wird erweckt. Und

damit vollzieht sich

bei Eberhard die Ab-

kehr vom Jmpressio-

nismus. 1912 be-

suchte Hoelzel mit

feinen Schülern die

Kölner Sonderbund-

ausstellung. Van

Gogh,Cszanne,Gau-

guin, Picasso werden

das große Erlebnis.

Eberhard, gerade von

einer italienischen

Studienreise kom-

Stadt i. mend, noch ganz er-

47

sondern gesucht, ersorscht, ge-

funden. Man könnte auch

sagen erlebt. Es wird nicht

deduziert, sondern in einem

künstlerisch induktiven Versah-

ren aus den Elemcnten auf-

gebaut. Es ist, mit Fechner zu

reden, eine Malerasthetik von

unten, die da getrieben wird.

Nichts also für Auchkönner und

nichts für Leute, die, wie Kant

spottet, „eine freie Kunst am

besten zu befördern glauben,

wenn sie allen Awang von ihr

wegnehmen und sie aus Arbeit

in bloßes Spiel verwandeln".

Heinrich Eberhard hat in

der Schule Adolf Hoelzels red-

lich gearbeitet und hat, als der

Treuesten einer, nun den Ge-

winn davon. Jetzt, nachdem

er die Grammatik der male-

rischen Mittel beherrscht, wird

tsein Ausdrcicksvermögen immcr

'stärker, reicher und persönlicher.

^ Ebcrhards innerstcr Wesens-

kern, der den meisten seincr Heimich Cberhard.

Bilder, bei aller Berschieden-

heit des Aufbaus, des Borwurfs und der Durchführung

etwas Gemeinsames gibt, scheint durch zwci Kompo-

nenten bestimnct: durch das musikalische rnrd durch das

religiöse Erlebnis.

Das Musikalische wirkt sich bei Eberhard vor allem

in der Form aus, das Religiöse im Jnhaltlichen. Jn

der Form erinnert der schwingende Rhythmus der Linie

und noch mehr vielleicht die klingende Farbigkeit, die

schöne Harmonic der

Töne immer bci

Eberhard irgendwie

an Musik.

Daß Eberhard

vielen seiner Bilder

biblische Motive zu-

grunde legt, brauchte

an und für sich nichts

Wesentliches über

das religiöse Gefühl

auszusagen. Ent-

scheidendist aber,wie

stark sich ein religiö-

ses Erlebcn in diesen

Bildern durchringt.

Die fromme Legen-

denstimmung,diesich

über Bilder wie

„Begegnung" und

„Piets," legt,dieganz

ur sich versunkene

).rauer in dem gro-

ßen Bild „Schacher", Heinrich Cberharb.

klagend aus toter und lebendi-

ger Natur, der innerste Auf-

ruhr, der die „Vision" durch-

bebt: das ist alles nur zu den-

ken als die Manifestation eines

tiefen, religiösen Gefühls.

Musik und die mystische

Poesie des katholischen Ritus

sind auch entscheidende Ein-

drücke, die durch Eberhards

Kinderzeit in dem alten schwa-

bischen Städtchen Ellwangen

gehen. Die Prozessionen und

seltsamen Gesänge der Pilger

einer nahen Wallfahrtskapelle,

das farbig erleuchtete Dunkel

und die Kulthandlungen der

katholischen Kirche erfüllen die

Phantasie des evangelischen

Knaben mit erregenden Bil-

dern, die er nicht mehr ver-

gißt. Audem wird in der Fa-

milie vicl gute Hausmusik ge-

pflegt. Der Vater, ein Kunst-

gewerbler, freut sich überdies,

wenn er den Jungen eifrig und

begabt zeichnen sicht. So ist'S

Stadt II. bald entschieden, daß er Malcr

werden soll. Er kommt auf die

Akademie nach Stuttgart. Nachdem er sich in der

Aeichenklasse (das alte Lied) todunglücklich gefühlt hat,

folgen Jahre in der gediegencn Malklasse Landen-

bergers, wo Eberhard die Stufung der Valecirs lernt

und gegen Endc sciner Landenbergerzeit sehr feintonige

Stilleben und Landschaften malt.

Und dann Hoelzels Komponierklasse. Es beginnt

der Sinn für das Architektonische, für den Bildaufbau,

für die Aufteilung

der Flächen. Das

große Einmaleins

der Bildkomposition,

das Wissen vom Pri-

mat der malerisch-

zeichnerischen Mittel,

der Bildelemente

wird erweckt. Und

damit vollzieht sich

bei Eberhard die Ab-

kehr vom Jmpressio-

nismus. 1912 be-

suchte Hoelzel mit

feinen Schülern die

Kölner Sonderbund-

ausstellung. Van

Gogh,Cszanne,Gau-

guin, Picasso werden

das große Erlebnis.

Eberhard, gerade von

einer italienischen

Studienreise kom-

Stadt i. mend, noch ganz er-

47