§

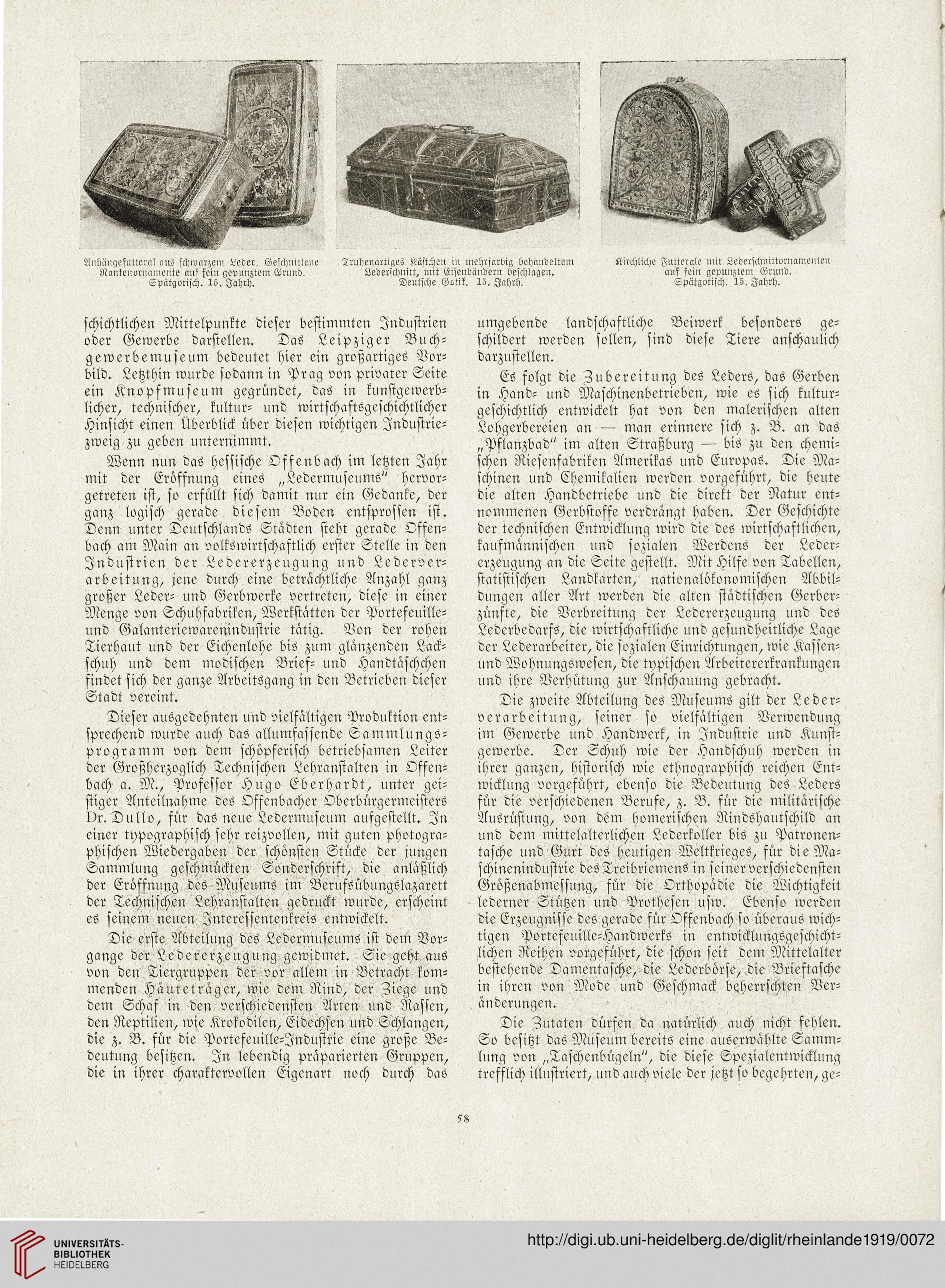

Anhäiigefutteral aus schwarzem Leder. Geschmtteue Truhenartiges Kästchen in inehrfarbig behandeltem Kirchliche Futterale mit Lederschnittornamenten

Nankenornamente auf fein gepunztem Grund. Lederschnitt, mit Eisenbändern beschlagen. auf fein gepunztem Grund.

Spätgotisch. 15. Jahrh. Deutsche Gotik. 15. Jahrh. Spätgotisch. 15. Jahrh.

schichtlichen Mittelpunkte dieser bestimmten Jndustrien

oder Gewerbe darstellen. Das Leipziger Brich-

gewerbemuseum bedeutet hier ein großartiges Vor-

bild. Letzthin wurde sodann in Prag von privater Seite

ein Knopfmuseum gegründet, das in kunstgewerb-

licher, technischer, kultur- und wirtschastsgeschichtlicher

Hinsicht einen Uberblick über diesen wichtigen Jndustrie-

zweig zu geben unternimmt.

Wenn nun das hessische Osfenbach im letzten Jahr

mit der Eröfsnung eines „Ledermuseums" hervor-

getreten ist, so erfüllt sich damit nur ein Gedanke, der

ganz logisch gerade diesem Boden entsprossen ist.

Denn unter Deutschlands Stadten steht gerade Offen-

bach am Main an volkswirtschaftlich erster Stelle in den

Jndustrien der Ledcrerzeugung und Lederver-

arbeitung, jene durch eine betrachtliche Anzahl ganz

großer Leder- und Gerbwerke vertreten, diese in einer

Menge von Schuhfabrikcn, Werkstatten der Portefeuille-

und Galanteriewarenindustrie tatig. Von der rohen

Tierhaut und der Eichenlohe bis zum glanzenden Lack-

schuh und dem modischen Brief- und Handtaschchen

sindet sich der ganze Arbeitsgang in den Betrieben dieser

Stadt vereint.

Dieser ausgedehnten und vielfältigen Produktion ent-

sprechend wurde auch das allumfassende Sammlungs-

programm von dcm schöpferisch betriebsanien Leiter

der Großherzoglich Technischen Lehranstalten in Offen-

bach a. M., Professor Hugo Eberhardt, unter gei-

stiger Anteilnahme des Ofscnbachcr Oberbürgermeisters

Dr. Dullo, für das ncue Ledermuseum aufgestellt. Jn

einer typographisch sehr reizvollen, mit guten photogra-

phischen Wiedergaben der schönsten Stücke dcr jungen

Sammlung geschmückten Sonderschrift, die anläßlich

der Eröffnung des Museums im Berufsübungslazarett

der Technischcn Lehranstalten gedruckt wurde, erscheint

es seincm neucn Jnteressentenkreis entwickelt.

Die erste Abteilung des Ledermuseums ist dem Vor-

gange der Ledcrerzcugung gewidmet. Sie geht aus

von den Tiergruppen der vor allem in Betracht kom-

menden Häuteträger, wie dem Rind, der Aiege und

dem Schas in den verschiedensten Arten und Rassen,

den Reptilien, wie Krokodilen, Eidechsen und Schlangen,

die z. B. für die Portefeuille-Jndustrie eine große Be-

deutung besitzen. Jn lebendig präparierten Gruppen,

die in ihrer charaktcrvollen Eigenart noch durch das

umgebende landschaftliche Beiwerk besonders ge-

schildert werden sollen, sind diese Tiere anschaulich

darzustellen.

Es folgt die -Zubereitung des Leders, das Gerben

in Hand- und Maschinenbetrieben, wie es sich kultur-

geschichtlich entwickelt hat von den malerischen alten

Lohgerbereien an — man erinnere sich z. B. an das

„Pflanzbad" im alten Straßburg — bis zu den chemi-

schen Riesenfabriken Amerikas und Europas. Die Ma-

schinen und Chemikalien werdcn vorgeführt, die heute

die alten Handbetriebe und die direkt der Natur ent-

nonnnenen Gerbstoffe verdrangt haben. Der Geschichte

der technischen Entwicklung wird die des wirtschaftlichen,

kaufmännischen und sozialen Werdens der Leder-

erzeugung an die Seite gestellt. Mit Hilfe von Tabellen,

statistischen Landkarten, nationalökonomischen Abbil-

dungen aller Art werden die alten städtischen Gerber-

zünfte, die Verbreitung der Ledererzeugung und des

Lederbedarfs, die wirtschaftliche und gesundheitliche Lagc

der Lederarbeitcr, die sozialen Einrichtungen, wie Kassen-

und Wohnungswesen, die typischen Arbeitererkrankungen

und ihre Verhütung zur Anschauung gebracht.

Die zweite Abteilung des Museums gilt der Leder-

verarbeitung, seiner so vielfältigen Verwendung

im Gewerbe und Handwerk, in Jndustrie und Kunst-

gewerbe. Der Schuh wie der Handschuh werden in

ihrer ganzen, historisch wie ethnographisch reichen Ent-

wicklung vorgeführt, ebenso die Bedeutung des Leders

für die verschiedenen Berufe, z. B. für die militärische

Ausrüstung, von dem homerischen Rindshautschild an

und dem mittelalterlichen Lederkoller bis zu Patronen-

tasche und Gurt des heutigen Weltkrieges, für die Ma-

schinenindustrie desTreibriemens in seiner verschiedensten

Größenabmessung, für die Orthopädie die Wichtigkeit

lederner Stützen und Prothesen usw. Ebenso werden

die Erzeugnisse des gerade für Offenbach so überaus wich-

tigen Portefeuille-Handwerks in entwicklungsgeschicht-

lichen Reihen vorgeführt, dic schon seit dem Mittelalter

bestehende Damentasche, die Lederbörse, die Brieftasche

in ihren von Mode und Geschmack beherrschten Ver-

änderungen.

Die Autaten dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

So besitzt das Museum bereits cine auserwählte Samm-

lung von „Taschenbügeln", die diese Spezialentwicklung

trefslich illustriert, und auch viele dcr jetzt so begehrten, ge-

58

Anhäiigefutteral aus schwarzem Leder. Geschmtteue Truhenartiges Kästchen in inehrfarbig behandeltem Kirchliche Futterale mit Lederschnittornamenten

Nankenornamente auf fein gepunztem Grund. Lederschnitt, mit Eisenbändern beschlagen. auf fein gepunztem Grund.

Spätgotisch. 15. Jahrh. Deutsche Gotik. 15. Jahrh. Spätgotisch. 15. Jahrh.

schichtlichen Mittelpunkte dieser bestimmten Jndustrien

oder Gewerbe darstellen. Das Leipziger Brich-

gewerbemuseum bedeutet hier ein großartiges Vor-

bild. Letzthin wurde sodann in Prag von privater Seite

ein Knopfmuseum gegründet, das in kunstgewerb-

licher, technischer, kultur- und wirtschastsgeschichtlicher

Hinsicht einen Uberblick über diesen wichtigen Jndustrie-

zweig zu geben unternimmt.

Wenn nun das hessische Osfenbach im letzten Jahr

mit der Eröfsnung eines „Ledermuseums" hervor-

getreten ist, so erfüllt sich damit nur ein Gedanke, der

ganz logisch gerade diesem Boden entsprossen ist.

Denn unter Deutschlands Stadten steht gerade Offen-

bach am Main an volkswirtschaftlich erster Stelle in den

Jndustrien der Ledcrerzeugung und Lederver-

arbeitung, jene durch eine betrachtliche Anzahl ganz

großer Leder- und Gerbwerke vertreten, diese in einer

Menge von Schuhfabrikcn, Werkstatten der Portefeuille-

und Galanteriewarenindustrie tatig. Von der rohen

Tierhaut und der Eichenlohe bis zum glanzenden Lack-

schuh und dem modischen Brief- und Handtaschchen

sindet sich der ganze Arbeitsgang in den Betrieben dieser

Stadt vereint.

Dieser ausgedehnten und vielfältigen Produktion ent-

sprechend wurde auch das allumfassende Sammlungs-

programm von dcm schöpferisch betriebsanien Leiter

der Großherzoglich Technischen Lehranstalten in Offen-

bach a. M., Professor Hugo Eberhardt, unter gei-

stiger Anteilnahme des Ofscnbachcr Oberbürgermeisters

Dr. Dullo, für das ncue Ledermuseum aufgestellt. Jn

einer typographisch sehr reizvollen, mit guten photogra-

phischen Wiedergaben der schönsten Stücke dcr jungen

Sammlung geschmückten Sonderschrift, die anläßlich

der Eröffnung des Museums im Berufsübungslazarett

der Technischcn Lehranstalten gedruckt wurde, erscheint

es seincm neucn Jnteressentenkreis entwickelt.

Die erste Abteilung des Ledermuseums ist dem Vor-

gange der Ledcrerzcugung gewidmet. Sie geht aus

von den Tiergruppen der vor allem in Betracht kom-

menden Häuteträger, wie dem Rind, der Aiege und

dem Schas in den verschiedensten Arten und Rassen,

den Reptilien, wie Krokodilen, Eidechsen und Schlangen,

die z. B. für die Portefeuille-Jndustrie eine große Be-

deutung besitzen. Jn lebendig präparierten Gruppen,

die in ihrer charaktcrvollen Eigenart noch durch das

umgebende landschaftliche Beiwerk besonders ge-

schildert werden sollen, sind diese Tiere anschaulich

darzustellen.

Es folgt die -Zubereitung des Leders, das Gerben

in Hand- und Maschinenbetrieben, wie es sich kultur-

geschichtlich entwickelt hat von den malerischen alten

Lohgerbereien an — man erinnere sich z. B. an das

„Pflanzbad" im alten Straßburg — bis zu den chemi-

schen Riesenfabriken Amerikas und Europas. Die Ma-

schinen und Chemikalien werdcn vorgeführt, die heute

die alten Handbetriebe und die direkt der Natur ent-

nonnnenen Gerbstoffe verdrangt haben. Der Geschichte

der technischen Entwicklung wird die des wirtschaftlichen,

kaufmännischen und sozialen Werdens der Leder-

erzeugung an die Seite gestellt. Mit Hilfe von Tabellen,

statistischen Landkarten, nationalökonomischen Abbil-

dungen aller Art werden die alten städtischen Gerber-

zünfte, die Verbreitung der Ledererzeugung und des

Lederbedarfs, die wirtschaftliche und gesundheitliche Lagc

der Lederarbeitcr, die sozialen Einrichtungen, wie Kassen-

und Wohnungswesen, die typischen Arbeitererkrankungen

und ihre Verhütung zur Anschauung gebracht.

Die zweite Abteilung des Museums gilt der Leder-

verarbeitung, seiner so vielfältigen Verwendung

im Gewerbe und Handwerk, in Jndustrie und Kunst-

gewerbe. Der Schuh wie der Handschuh werden in

ihrer ganzen, historisch wie ethnographisch reichen Ent-

wicklung vorgeführt, ebenso die Bedeutung des Leders

für die verschiedenen Berufe, z. B. für die militärische

Ausrüstung, von dem homerischen Rindshautschild an

und dem mittelalterlichen Lederkoller bis zu Patronen-

tasche und Gurt des heutigen Weltkrieges, für die Ma-

schinenindustrie desTreibriemens in seiner verschiedensten

Größenabmessung, für die Orthopädie die Wichtigkeit

lederner Stützen und Prothesen usw. Ebenso werden

die Erzeugnisse des gerade für Offenbach so überaus wich-

tigen Portefeuille-Handwerks in entwicklungsgeschicht-

lichen Reihen vorgeführt, dic schon seit dem Mittelalter

bestehende Damentasche, die Lederbörse, die Brieftasche

in ihren von Mode und Geschmack beherrschten Ver-

änderungen.

Die Autaten dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

So besitzt das Museum bereits cine auserwählte Samm-

lung von „Taschenbügeln", die diese Spezialentwicklung

trefslich illustriert, und auch viele dcr jetzt so begehrten, ge-

58