Das Museum Folkwang und die ägyptischen Neuerwerbungen.

Meeres fortgepslanzt, ist nach Griechenland über-

gesprungen und hat sich dann in Jtalicn angesiedelt;

nach Besiedelung der Küstenländer haben dic westeuro-

paischen Bölker in dcn Stronr eingegriffen und die

produktive Rolle übernommen. Das soll nun nicht

heißen, als ob dieser ganze Verlauf immer nur das Fort-

leben des ägyptischen Erbcs bedeute, sondern soll nur

den zusammenhangenden Ablauf der kulturellen Folge

kennzeichnen, wobei das Tcmpo der Entwicklung immer

rascher geworden ist und der Schwerpunkt immer mehr

vom Osten nach dem Westen hin sich verschoben hat.

Diesem Kreislauf müssen wir, wenn wir die Gesamtheit

des kulturellen Lebens auf Erden überblicken, dcn dcs

ostasiatischen und den des indischen Lebens gcsondert

an die Seite stellen. Viel-

leicht ist es nun die histo-

rische Aufgabe der Gegen-

wart, diese drei Kreise in

einen gemeinsam - mcnsch-

hcitlichen Kreis überzuleiten,

wobei vorläufig noch West-

europa und Ostasien die

beiden Pole be-deuten. Da-

bei komme ich noch einmal

auf das in der Einleitung

Gesagte zurück, um die Er-

gänzung beizufügen, daß

nicht nur unsere persön-

lichen Bedürfnisse uns die

Möglichkcit zur Überleitung

von einer rein nationalcn

zu einer menschheitlichen

Kultur geben, sondern daß

die kulturhistorische Welt-

lage mit Awang dazu for-

dert. Wir müssen uns über

die geistigen Werte Außer-

europas klar werden, dürfcn

uns nicht mehr verschließen,

müssen bedingungslos an-

erkennen, wo wirkliche Werte

liegen, um nicht zu ersticken

und zu verkünmrern. Und

dabei müssen wir bis auf

die Anfänge zurückgreifen.

Jn den Flußländern

des Nils und Euphrats, des

Ganges und des Hoang-Ho haben die verschiedenen

Grundtypen der Lebensordnung und damit der künst-

lerischen Traditionen sich gebildet. Das historische Alter

Chinas ist in dieselbe Tiefe der Vergangenheit zu setzen

wic das Agyptens und Babyloniens, und Jndiens Alter

wird nur um weniges jünger anzusetzen sein. Von

Jndiens Denkmälern aber ist alles bis zum dritten vor-

christlichen Jahrhundert verlorengegangen; in China sind

nur Reste erhalten geblieben, ehrwürdige Bronzen, die

zu den kostbarsten Seltenheiten gehören. Um so be-

deutungsvoller ist daher die ununterbrochene Neihe von

Denkmälern, die sich im Niltal erhalten hat.

Die kleine Lese, die das Muscum Folkwang in letzter

Aeit aus diesem Reichtum erworben hat, umfaßt Werke

p'/p'/ IVI

der Hauptcpochen dieser Jahrtausende umfasscnden

Kunstentwicklung von der memphitischen Aeit an bis zur

saitischen. Das ganze zauberhafte Licht des Niltales

mit seinen großen Linien und Kontrasten, seiner Klar-

heit und scharfen Begrenzung licgt wie ein Abglanz in

diescn kleinen Trümmern verschlossen, Erinnerungen be-

glcitend, Verlangen weckend und tief in das Wesen

unseres heutigen Suchens hineingreifend.

Alle archaische Kunst bedeutet nicht nur einen rein

künstlerischen, sondern auch cinen religiösen Vorgang;

diese Tatsache der engen Verguickung von künstlerischem

und mythischem Erlebnis hat sich erst mit der einsetzen-

den Jndividualisierung des Künstlers verwischt. Es

wäre grundfalsch, in dieser alten Verbindung der künst-

lerischen und religiösen Pro-

bleme cine Awecksetzung

und damit Verengung der

künstlerischen Freiheit und

der Kunst überhaupt sehen

zu wollen. Jedes künst-

lerische Erlebnis ist ein gei--

stiges; früher ein religiöses

auf der Basis typischcr

Grundelemente, heute ein

philosophisches auf der Basis

des persönlichen Einzel-

willens; hcutzutage ist eö

das Erlebnis des Jndividu-

ums, früher war es das der

Gemeinsamkeit einer Aeit

und eines Volkes. Diese

Gememsamkeit geistig-reli-

giöser Normen gab dabei

dem einzelnen die große

Ruhe, die fanatische Auver-

sicht und eine zweifelsfreie

Uberzeugung, und niachte

Energien frei, die sonst —

wie dies so oft zu beobach-

ten ist — der formalen Pro-

duktion verlorengehen. Da-

bei ist noch dieser Unterschied

zu betonen, daß dadurch in

allcr archaischen Kunst im-

mer die gesammelte Ruhe

einer Gemeinschast, in der

moderncn aber die Erregt-

heit des einzelnen in seinem Kampfe mit eincr hartnäckig

verschlossenen Umgebung irgendwie den Grundton der

Werke mitbcstimmt. Diese religiöse Anordnung des

Empfindens und Gestaltens läßt sich ebenso in der ost-

asiatischen und indischen Kunst feststellen wie in der

ägyptischen; dabei soÜ nicht verschwicgen werden, daß

dabei die künstlcrische Entwicklung zuni Schluß immer

in einem formelhasten Schematismus erstarrt. Den

Gegenimpuls gegen diese in Agypten nach der Ramessi-

denzeit eintretende Erschlaffung bildet dann die Früh-

antike.

Durch diese Bindung des künstlerischen Erlebnisses

an das religiöse Erlebnis wird auch die Ausdruckbedeutung

der Kunstwcrke eindeutig bestimmt. Noch heute liegt

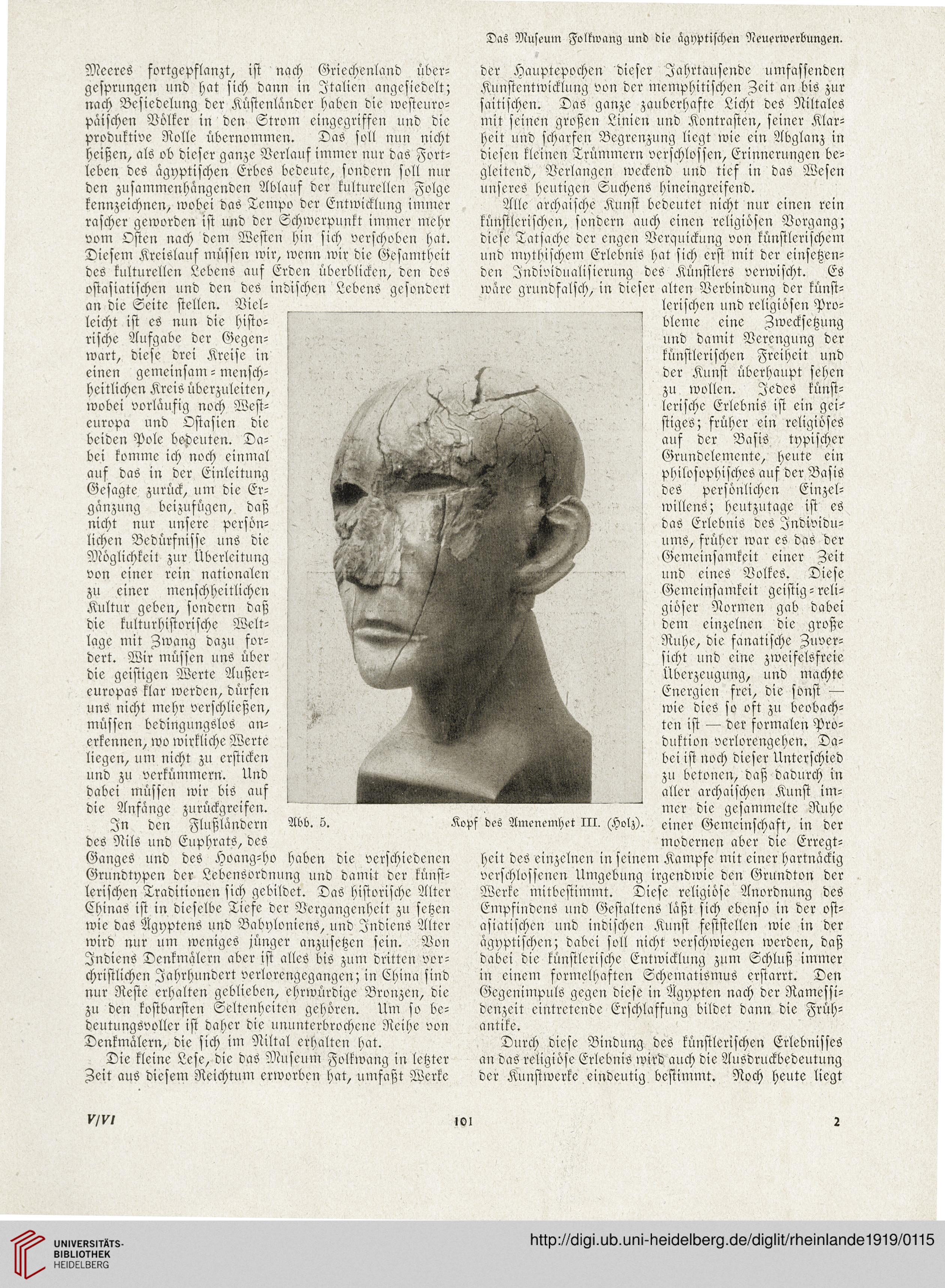

Abb. 5. Kopf des Amenemhet III. (Holz).

r

Meeres fortgepslanzt, ist nach Griechenland über-

gesprungen und hat sich dann in Jtalicn angesiedelt;

nach Besiedelung der Küstenländer haben dic westeuro-

paischen Bölker in dcn Stronr eingegriffen und die

produktive Rolle übernommen. Das soll nun nicht

heißen, als ob dieser ganze Verlauf immer nur das Fort-

leben des ägyptischen Erbcs bedeute, sondern soll nur

den zusammenhangenden Ablauf der kulturellen Folge

kennzeichnen, wobei das Tcmpo der Entwicklung immer

rascher geworden ist und der Schwerpunkt immer mehr

vom Osten nach dem Westen hin sich verschoben hat.

Diesem Kreislauf müssen wir, wenn wir die Gesamtheit

des kulturellen Lebens auf Erden überblicken, dcn dcs

ostasiatischen und den des indischen Lebens gcsondert

an die Seite stellen. Viel-

leicht ist es nun die histo-

rische Aufgabe der Gegen-

wart, diese drei Kreise in

einen gemeinsam - mcnsch-

hcitlichen Kreis überzuleiten,

wobei vorläufig noch West-

europa und Ostasien die

beiden Pole be-deuten. Da-

bei komme ich noch einmal

auf das in der Einleitung

Gesagte zurück, um die Er-

gänzung beizufügen, daß

nicht nur unsere persön-

lichen Bedürfnisse uns die

Möglichkcit zur Überleitung

von einer rein nationalcn

zu einer menschheitlichen

Kultur geben, sondern daß

die kulturhistorische Welt-

lage mit Awang dazu for-

dert. Wir müssen uns über

die geistigen Werte Außer-

europas klar werden, dürfcn

uns nicht mehr verschließen,

müssen bedingungslos an-

erkennen, wo wirkliche Werte

liegen, um nicht zu ersticken

und zu verkünmrern. Und

dabei müssen wir bis auf

die Anfänge zurückgreifen.

Jn den Flußländern

des Nils und Euphrats, des

Ganges und des Hoang-Ho haben die verschiedenen

Grundtypen der Lebensordnung und damit der künst-

lerischen Traditionen sich gebildet. Das historische Alter

Chinas ist in dieselbe Tiefe der Vergangenheit zu setzen

wic das Agyptens und Babyloniens, und Jndiens Alter

wird nur um weniges jünger anzusetzen sein. Von

Jndiens Denkmälern aber ist alles bis zum dritten vor-

christlichen Jahrhundert verlorengegangen; in China sind

nur Reste erhalten geblieben, ehrwürdige Bronzen, die

zu den kostbarsten Seltenheiten gehören. Um so be-

deutungsvoller ist daher die ununterbrochene Neihe von

Denkmälern, die sich im Niltal erhalten hat.

Die kleine Lese, die das Muscum Folkwang in letzter

Aeit aus diesem Reichtum erworben hat, umfaßt Werke

p'/p'/ IVI

der Hauptcpochen dieser Jahrtausende umfasscnden

Kunstentwicklung von der memphitischen Aeit an bis zur

saitischen. Das ganze zauberhafte Licht des Niltales

mit seinen großen Linien und Kontrasten, seiner Klar-

heit und scharfen Begrenzung licgt wie ein Abglanz in

diescn kleinen Trümmern verschlossen, Erinnerungen be-

glcitend, Verlangen weckend und tief in das Wesen

unseres heutigen Suchens hineingreifend.

Alle archaische Kunst bedeutet nicht nur einen rein

künstlerischen, sondern auch cinen religiösen Vorgang;

diese Tatsache der engen Verguickung von künstlerischem

und mythischem Erlebnis hat sich erst mit der einsetzen-

den Jndividualisierung des Künstlers verwischt. Es

wäre grundfalsch, in dieser alten Verbindung der künst-

lerischen und religiösen Pro-

bleme cine Awecksetzung

und damit Verengung der

künstlerischen Freiheit und

der Kunst überhaupt sehen

zu wollen. Jedes künst-

lerische Erlebnis ist ein gei--

stiges; früher ein religiöses

auf der Basis typischcr

Grundelemente, heute ein

philosophisches auf der Basis

des persönlichen Einzel-

willens; hcutzutage ist eö

das Erlebnis des Jndividu-

ums, früher war es das der

Gemeinsamkeit einer Aeit

und eines Volkes. Diese

Gememsamkeit geistig-reli-

giöser Normen gab dabei

dem einzelnen die große

Ruhe, die fanatische Auver-

sicht und eine zweifelsfreie

Uberzeugung, und niachte

Energien frei, die sonst —

wie dies so oft zu beobach-

ten ist — der formalen Pro-

duktion verlorengehen. Da-

bei ist noch dieser Unterschied

zu betonen, daß dadurch in

allcr archaischen Kunst im-

mer die gesammelte Ruhe

einer Gemeinschast, in der

moderncn aber die Erregt-

heit des einzelnen in seinem Kampfe mit eincr hartnäckig

verschlossenen Umgebung irgendwie den Grundton der

Werke mitbcstimmt. Diese religiöse Anordnung des

Empfindens und Gestaltens läßt sich ebenso in der ost-

asiatischen und indischen Kunst feststellen wie in der

ägyptischen; dabei soÜ nicht verschwicgen werden, daß

dabei die künstlcrische Entwicklung zuni Schluß immer

in einem formelhasten Schematismus erstarrt. Den

Gegenimpuls gegen diese in Agypten nach der Ramessi-

denzeit eintretende Erschlaffung bildet dann die Früh-

antike.

Durch diese Bindung des künstlerischen Erlebnisses

an das religiöse Erlebnis wird auch die Ausdruckbedeutung

der Kunstwcrke eindeutig bestimmt. Noch heute liegt

Abb. 5. Kopf des Amenemhet III. (Holz).

r