Das Museum Folkwang und die ägyptischen Neuerwerbungen.

letztcn Endes allem künstlerischen Schaffen das ErlebniS

der Ewigkeit oder — anders ausgedrückt — des Jch und

des Todes zugrunde. Jmmer wieder ist es- das er-

schütternde Mißoerhältnis von Subjekt und Realitat, von

Seele und Unendlichkeit. Um diesen Kompler von

Problemen gruppiert sich auch — immer wieder auf

eine neue Art — die agyptische Kunst; am machtigstcn,

einfachsten und man möchte sagen am sieghaftesten zur

Aeit der Dynastien des alten Reiches. Jn dcr unerschütter-

lichen Glaubigkeit diescr Ieit wurzeln jene Kräfte, die

ihren Werken die ewige Monumentalität verleihen. Diese

Aeit der Pyramidenerbauer wird uns immer mehr zu

einem Symbol restlos erfüllter Kräfte. Der Todes-

gedanke liegt in all den Werken dieser alten Aeit offen

zutage: in den Pyramiden von Gizeh, den Grabbauten

von Sakkara cmd den Monumenten, deren größte Fülle

das Museum in Kairo beherbergt.

III.

Bildfolge.

Den Epochen der alten Dynastien sind auch die beiden

Werke Abb. 2 und 3 zuzurechnen. Das Relief Abb. 2,

aus einer Grabkammer stammend, ste'llt die beiden Ehe-

gattcn beim Opfermahl dar, vor dem Tisch, der die Gaben

trägt, sitzend; die rechte Hand des Mannes ist nach den

Opfergaben zu ausgestreckt; der linke Arm der Frau

verschwindet in derselben Bewegclng hinter den Schultcrn

des Mannes. Diese gegenstandliche Formulicrung aber

bedeutet nicht Handlung, ist

kein darstellerischer Borgang,

sondern besitzt die Bedeutung

und den Wert eines Symbols.

Diesem Aufgehen des Bor-

ganges in eine symbolische

Stimmung entspricht die ein-

fachste und damit allgemeinste

künstlerische Formulierung;

Mensch, Ding und Schrift-

zeichen sind auf einen gcmein-

samen formalen Generalnenner

gebracht. Das plastische Pro-

blem liegt nicht in einer

Raumillusion, sondern in der

räumlichen Übersetzung des

Perspektivisch-Aersplitterten in

eine flächengemäße Bildein-

heit, die sich als Ganzes klar

und intuitiv erfassen läßt. So

sind die Opfergaben überein-

ander angeordnet, ihre sinn-

fälligen Formen sind verein-

facht und einander angeglichen,

in ihrer Gesamtheit als farbig

vielfältiger Kompler einen

wirkungsvollen Gegensatz zu

der figuralen Bildhalfte bil-

dend. Das Gleichmaß der zum

Rhythmus erhobenen Kontu-

ren spielt die beiden Gestalten

in eine überwirkliche Einheit

zusammen. Im rechten Arm des Mannes steigert sich

Bewegung und Profilierung des rechten Armes der Frau;

der erhobene linke Arn: des Mannes wirkt als Kontra-

post zu der flachigen Ruhe der weiblichen Brr>stpartie;

die Kurve der Rückensilhouette des Mannes erhält durch

den Gegensatz mit der senkrecht ruhigen Armsilhouette

der Frau einen impulsiven Bewegungsausdruck usf. So

viel Scheu und gebieterische Ehrfurcht im Gestus der

Arme liegt, so viel Größe und Kraft in der Haltung der

Gestalten. Der Reliefschnitt ist verhältnismäßig tief,

was dem Bild eine räumliche Weite und eine lebhafte

FarbigkeiOgibt, wobei eine leichte Modellierung die

Lebhaftigkeit der einfachen Profillinien stcigert. Das

sind Formmittel, die zu jener Aeit ein unschätzbares

Allgemcingut bildeten; die Verarbeitung und Verwer-

tung in diesem Falle ist jedoch nicht ganz gleichwertig;

so ist die Reihung der Beine und der Bankstützen sche-

matisch und trocken, und die Überleitung in die wage-

rechten Partien wirken, besonders bei der weiblichen

Gestalt, etwas gedankenlos. Wir werden das Relief

etwa in die Aeit der fünften oder sechsten Dynastie zu

setzen haben.

Gegenüber dem mehr in allgemeinen Formen ge-

haltenen Relief verrät die stehende Mädchenfigur Abb. 3

eine besondere Künstlerhand. Die Vorstcllung des Ka,

die dem Bildwerk zugrunde liegt, gibt auch hier wieder

der Formbehandlung, die auf der ümsetzung der reinen

Anschaulichkeit in eine formal-freie Bildmäßigkeit beruht,

die besondere Berechtigung. Die künstlerische Kon-

zeption wird nicht durch die

Bedingtheit eines Menschlich-

so-Seienden gehemmt, sondern

von vornherein durch den Be-

griff der seelischen Gesamtheit

des Menschen oder eines Men-

schen bestimmt. Die gegen-

ständliche Vorlage wird, ge-

wisscrmaßen im Angesicht des

Todes, gereinigt und typisiert,

wenn man so will, vergeistigt.

Oder soll man konkreter sagen,

daß hier der einzelne Mensch

als Sinnbild menschlicher O.ua-

litat überhaupt aufgefaßt ist?

Jedenfalls entspricht der be-

grifflichen Bedeutung und Vor-

stellung des Ka als Erlebnis-

inhalt die Art dieses eigen-

gesetzlichcn Formaufbaues. Die

plastische Masse ist durch fron-

tale Gliederung und durch Ein-

ordnung in eine geschlossene

Raumeinheit vereinfacht und

dadurch von der Bedingtheit

der vielfachcn Erscheinungs-

formcn befreit worden. Die

Frontalisierung geht aber nicht

auf Kosten der plastischen Eri-

stenz; die kubische Kraft ist

überall durch reiche Gliede-

rung und Ausrundung in dyna-

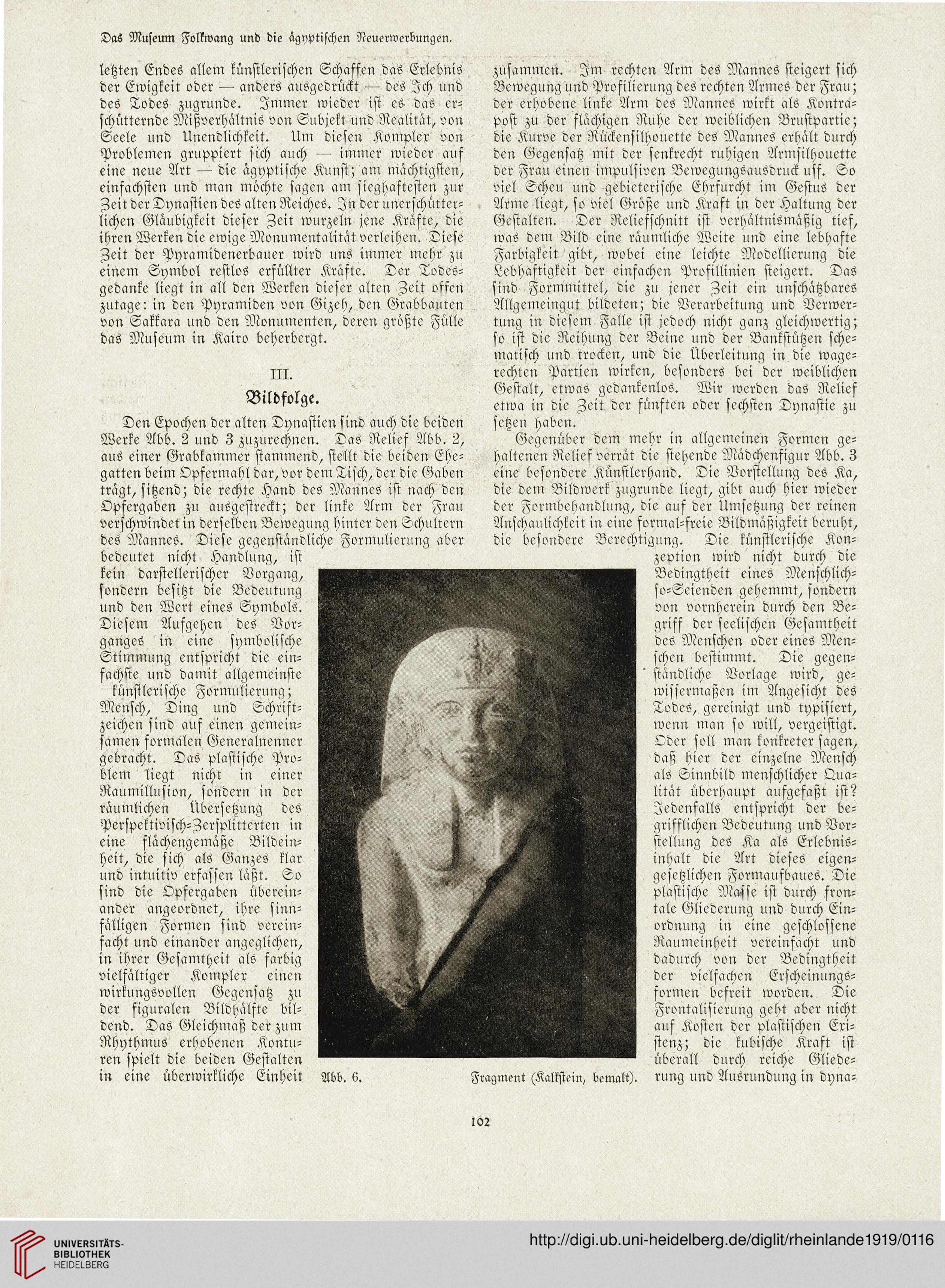

Abb. 6. Fragment (Kalkstein, bemalt).

102

letztcn Endes allem künstlerischen Schaffen das ErlebniS

der Ewigkeit oder — anders ausgedrückt — des Jch und

des Todes zugrunde. Jmmer wieder ist es- das er-

schütternde Mißoerhältnis von Subjekt und Realitat, von

Seele und Unendlichkeit. Um diesen Kompler von

Problemen gruppiert sich auch — immer wieder auf

eine neue Art — die agyptische Kunst; am machtigstcn,

einfachsten und man möchte sagen am sieghaftesten zur

Aeit der Dynastien des alten Reiches. Jn dcr unerschütter-

lichen Glaubigkeit diescr Ieit wurzeln jene Kräfte, die

ihren Werken die ewige Monumentalität verleihen. Diese

Aeit der Pyramidenerbauer wird uns immer mehr zu

einem Symbol restlos erfüllter Kräfte. Der Todes-

gedanke liegt in all den Werken dieser alten Aeit offen

zutage: in den Pyramiden von Gizeh, den Grabbauten

von Sakkara cmd den Monumenten, deren größte Fülle

das Museum in Kairo beherbergt.

III.

Bildfolge.

Den Epochen der alten Dynastien sind auch die beiden

Werke Abb. 2 und 3 zuzurechnen. Das Relief Abb. 2,

aus einer Grabkammer stammend, ste'llt die beiden Ehe-

gattcn beim Opfermahl dar, vor dem Tisch, der die Gaben

trägt, sitzend; die rechte Hand des Mannes ist nach den

Opfergaben zu ausgestreckt; der linke Arm der Frau

verschwindet in derselben Bewegclng hinter den Schultcrn

des Mannes. Diese gegenstandliche Formulicrung aber

bedeutet nicht Handlung, ist

kein darstellerischer Borgang,

sondern besitzt die Bedeutung

und den Wert eines Symbols.

Diesem Aufgehen des Bor-

ganges in eine symbolische

Stimmung entspricht die ein-

fachste und damit allgemeinste

künstlerische Formulierung;

Mensch, Ding und Schrift-

zeichen sind auf einen gcmein-

samen formalen Generalnenner

gebracht. Das plastische Pro-

blem liegt nicht in einer

Raumillusion, sondern in der

räumlichen Übersetzung des

Perspektivisch-Aersplitterten in

eine flächengemäße Bildein-

heit, die sich als Ganzes klar

und intuitiv erfassen läßt. So

sind die Opfergaben überein-

ander angeordnet, ihre sinn-

fälligen Formen sind verein-

facht und einander angeglichen,

in ihrer Gesamtheit als farbig

vielfältiger Kompler einen

wirkungsvollen Gegensatz zu

der figuralen Bildhalfte bil-

dend. Das Gleichmaß der zum

Rhythmus erhobenen Kontu-

ren spielt die beiden Gestalten

in eine überwirkliche Einheit

zusammen. Im rechten Arm des Mannes steigert sich

Bewegung und Profilierung des rechten Armes der Frau;

der erhobene linke Arn: des Mannes wirkt als Kontra-

post zu der flachigen Ruhe der weiblichen Brr>stpartie;

die Kurve der Rückensilhouette des Mannes erhält durch

den Gegensatz mit der senkrecht ruhigen Armsilhouette

der Frau einen impulsiven Bewegungsausdruck usf. So

viel Scheu und gebieterische Ehrfurcht im Gestus der

Arme liegt, so viel Größe und Kraft in der Haltung der

Gestalten. Der Reliefschnitt ist verhältnismäßig tief,

was dem Bild eine räumliche Weite und eine lebhafte

FarbigkeiOgibt, wobei eine leichte Modellierung die

Lebhaftigkeit der einfachen Profillinien stcigert. Das

sind Formmittel, die zu jener Aeit ein unschätzbares

Allgemcingut bildeten; die Verarbeitung und Verwer-

tung in diesem Falle ist jedoch nicht ganz gleichwertig;

so ist die Reihung der Beine und der Bankstützen sche-

matisch und trocken, und die Überleitung in die wage-

rechten Partien wirken, besonders bei der weiblichen

Gestalt, etwas gedankenlos. Wir werden das Relief

etwa in die Aeit der fünften oder sechsten Dynastie zu

setzen haben.

Gegenüber dem mehr in allgemeinen Formen ge-

haltenen Relief verrät die stehende Mädchenfigur Abb. 3

eine besondere Künstlerhand. Die Vorstcllung des Ka,

die dem Bildwerk zugrunde liegt, gibt auch hier wieder

der Formbehandlung, die auf der ümsetzung der reinen

Anschaulichkeit in eine formal-freie Bildmäßigkeit beruht,

die besondere Berechtigung. Die künstlerische Kon-

zeption wird nicht durch die

Bedingtheit eines Menschlich-

so-Seienden gehemmt, sondern

von vornherein durch den Be-

griff der seelischen Gesamtheit

des Menschen oder eines Men-

schen bestimmt. Die gegen-

ständliche Vorlage wird, ge-

wisscrmaßen im Angesicht des

Todes, gereinigt und typisiert,

wenn man so will, vergeistigt.

Oder soll man konkreter sagen,

daß hier der einzelne Mensch

als Sinnbild menschlicher O.ua-

litat überhaupt aufgefaßt ist?

Jedenfalls entspricht der be-

grifflichen Bedeutung und Vor-

stellung des Ka als Erlebnis-

inhalt die Art dieses eigen-

gesetzlichcn Formaufbaues. Die

plastische Masse ist durch fron-

tale Gliederung und durch Ein-

ordnung in eine geschlossene

Raumeinheit vereinfacht und

dadurch von der Bedingtheit

der vielfachcn Erscheinungs-

formcn befreit worden. Die

Frontalisierung geht aber nicht

auf Kosten der plastischen Eri-

stenz; die kubische Kraft ist

überall durch reiche Gliede-

rung und Ausrundung in dyna-

Abb. 6. Fragment (Kalkstein, bemalt).

102