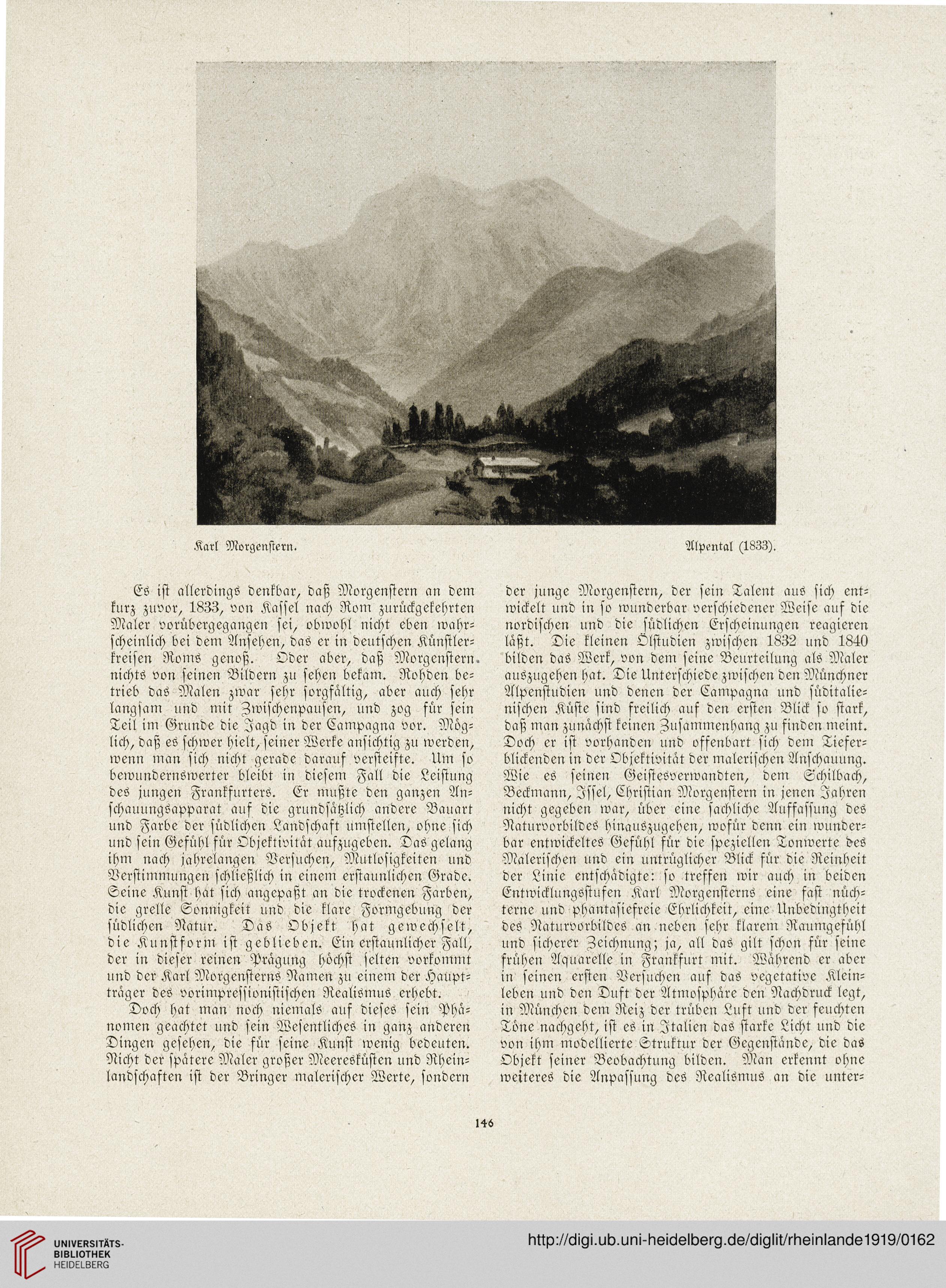

Karl Morgenstern.

Alpental (1833).

Es ist allerdings denkbar, daß Morgenstern an dem

kurz zuvor, 1833, von Kassel nach Rom zurückgekehrten

Maler vorübergegangen sei, obwohl nicht eben wahr-

scheinlich bei dem Ansehen, das er in deutschen Künstler-

kreisen Roms genoß. Oder aber, daß Morgcnstern

nichts von seinen Bildern zu sehen bekam. Rohden be-

trieb das Malen zwar sehr sorgfältig, aber auch sehr

langsam und mit Awischenpausen, und zog für fein

Teil im Grunde die Jagd in der Campagna vor. Mög-

lich, daß es schwer hielt, seiner Werke ansichtig zu werden,

wenn man sich nicht gerade darauf versteifte. Um so

bewundernswerter bleibt in diesem Fall die Leistung

des jungen Frankfurters. Er mußte den ganzen An-

schauungSapparat auf die grundsatzlich andere Bauart

und Farbe der südlichen Landschaft umstellen, ohne sich

und sein Gefühl für Objektivität aufzugeben. Das gelang

ihm nach jahrelangen Versuchen, Mutlosigkeiten und

Verstimmungen schließlich in eineni erstaunlichen Grade.

Seine Kunst hat sich angepaßt an die trockenen Farben,

die grelle Sonnigkeit und die klare Formgebung der

südlichen Natur. Das Objekt hat gewechselt,

die Kunstform ist geblieben. Ein erstaunlicher Fall,

der in dieser reinen Pragung höchst selten vorkommt

und der Karl Morgensterns Namen zu einem der Haupt-

träger des vorimpressionistischen Realismus erhebt.

Doch hat man noch niemals auf dieses sein Phä-

nomen geachtet und sein Wesentliches in ganz anderen

Dingen gesehen, die für seine Kunst wenig bedeuten.

Nicht der spätere Maler großer Meereöküsten und Rhein-

landschaften ist der Bringer malerischer Werte, sondern

der junge Morgenstern, der sein Talent aus sich ent-

wickelt und in so wunderbar verschiedener Weise auf die

nordischen und die südlichen Erscheinungen reagieren

läßt. Die kleinen Olstudien zwischen 1832 und 1840

bilden das Werk, von dem seine Beurteilung als Maler

auszugehen hat. Die Unterschiede zwischen den Münchner

Alpenstudien und denen der Campagna und süditalie-

nischen Küste sind freilich auf den ersten Blick so stark,

daß man zunächst keinen Ausammenhang zu finden meint.

Doch er ist vorhanden und offenbart sich dem Tiefer-

blickenden in der Objektivität der malerischcn Anschauung.

Wie es seinen Geistesverwandten, dem Schilbach,

Beckmann, Jssel, Christian Morgenstern in jenen Jahren

nicht gegeben war, über eine sachliche Auffassung des

Naturvorbildes hinauszugehen, wofür denn ein wunder-

bar entwickeltes Gefühl für die spcziellen Tonwerte des

Malerischen und ein untrüglicher Blick für die Reinheit

der Linie entschädigte: so treffen wir auch in beiden

Entwicklungsstufen Karl Morgensterns eine fast nüch-

terne und phantasiefreie Ehrlichkeit, einc Unbedingtheit

des Naturvorbildes an neben sehr klarem Raumgefühl

und sicherer Aeichnung; ja, all das gilt schon für seine

frühen Aguarelle in Frankfurt mit. Während er aber

in seinen ersten Versuchen auf das vegetative Klein-

leben und den Duft der Atmosphäre den Nachdruck legt,

in München dem Reiz der trüben Luft und der feuchten

Töne nachgeht, ist es in Jtalien das starke Licht und die

von ihm modellierte Struktur der Gegenstande, die das

Objekt seiner Beobachtung bilden. Man erkennt ohne

weiteres die Anpassung des Realismus an die unter-

I4S

Alpental (1833).

Es ist allerdings denkbar, daß Morgenstern an dem

kurz zuvor, 1833, von Kassel nach Rom zurückgekehrten

Maler vorübergegangen sei, obwohl nicht eben wahr-

scheinlich bei dem Ansehen, das er in deutschen Künstler-

kreisen Roms genoß. Oder aber, daß Morgcnstern

nichts von seinen Bildern zu sehen bekam. Rohden be-

trieb das Malen zwar sehr sorgfältig, aber auch sehr

langsam und mit Awischenpausen, und zog für fein

Teil im Grunde die Jagd in der Campagna vor. Mög-

lich, daß es schwer hielt, seiner Werke ansichtig zu werden,

wenn man sich nicht gerade darauf versteifte. Um so

bewundernswerter bleibt in diesem Fall die Leistung

des jungen Frankfurters. Er mußte den ganzen An-

schauungSapparat auf die grundsatzlich andere Bauart

und Farbe der südlichen Landschaft umstellen, ohne sich

und sein Gefühl für Objektivität aufzugeben. Das gelang

ihm nach jahrelangen Versuchen, Mutlosigkeiten und

Verstimmungen schließlich in eineni erstaunlichen Grade.

Seine Kunst hat sich angepaßt an die trockenen Farben,

die grelle Sonnigkeit und die klare Formgebung der

südlichen Natur. Das Objekt hat gewechselt,

die Kunstform ist geblieben. Ein erstaunlicher Fall,

der in dieser reinen Pragung höchst selten vorkommt

und der Karl Morgensterns Namen zu einem der Haupt-

träger des vorimpressionistischen Realismus erhebt.

Doch hat man noch niemals auf dieses sein Phä-

nomen geachtet und sein Wesentliches in ganz anderen

Dingen gesehen, die für seine Kunst wenig bedeuten.

Nicht der spätere Maler großer Meereöküsten und Rhein-

landschaften ist der Bringer malerischer Werte, sondern

der junge Morgenstern, der sein Talent aus sich ent-

wickelt und in so wunderbar verschiedener Weise auf die

nordischen und die südlichen Erscheinungen reagieren

läßt. Die kleinen Olstudien zwischen 1832 und 1840

bilden das Werk, von dem seine Beurteilung als Maler

auszugehen hat. Die Unterschiede zwischen den Münchner

Alpenstudien und denen der Campagna und süditalie-

nischen Küste sind freilich auf den ersten Blick so stark,

daß man zunächst keinen Ausammenhang zu finden meint.

Doch er ist vorhanden und offenbart sich dem Tiefer-

blickenden in der Objektivität der malerischcn Anschauung.

Wie es seinen Geistesverwandten, dem Schilbach,

Beckmann, Jssel, Christian Morgenstern in jenen Jahren

nicht gegeben war, über eine sachliche Auffassung des

Naturvorbildes hinauszugehen, wofür denn ein wunder-

bar entwickeltes Gefühl für die spcziellen Tonwerte des

Malerischen und ein untrüglicher Blick für die Reinheit

der Linie entschädigte: so treffen wir auch in beiden

Entwicklungsstufen Karl Morgensterns eine fast nüch-

terne und phantasiefreie Ehrlichkeit, einc Unbedingtheit

des Naturvorbildes an neben sehr klarem Raumgefühl

und sicherer Aeichnung; ja, all das gilt schon für seine

frühen Aguarelle in Frankfurt mit. Während er aber

in seinen ersten Versuchen auf das vegetative Klein-

leben und den Duft der Atmosphäre den Nachdruck legt,

in München dem Reiz der trüben Luft und der feuchten

Töne nachgeht, ist es in Jtalien das starke Licht und die

von ihm modellierte Struktur der Gegenstande, die das

Objekt seiner Beobachtung bilden. Man erkennt ohne

weiteres die Anpassung des Realismus an die unter-

I4S