Karl Morgenstern.

schiedlichen Naturerscheinungen. Das entschiedene Her-

vortreten des Zeichnerischen ist ech das seine Bilder hier

anscheinend den Nazarenern und den Romantikern

nähert. Bon solcher Verwandtschaft ist aber keine Rede;

ausschlaggebend ist die künstlerische Gesinnung, und die

stellt ihn an die Seite des Realisten Rohden. Nur ist

dieser großzügiger in der Grundform und rundet seine

größeren Bilder zu Kompositionen ab, Morgenstern

aber geht den Weg des Realismus mit einer K'onsequenz

zu Ende, die manchmal an die Lehre des Jmpressionis-

mus von dem Aufälligen des Bildausschnitts denken

läßt. Sonst aber ist ihnen vieles gemeinsam: die Vor-

liebe für den gelblichvioletten Ton des Geländes, die

Härte der Modellicrung durch grelles Mittagslicht,

das bisweilen direkt in das Bild hineinscheint, die hin-

gebende Treue der Schilderung bis ins kleinste, und nicht

zuletzt die Lust an der Einsamkeit, an der Stille der

Stunde, da der große Pan schläft. Morgenstern hat dcn

Weg gefunden, der der Natur des Südens ins Herz

führt; und was ihm anfangs Schmerzen bereitete,

gerade das zergliedert er nun mit der Freude des Ent-

deckers. Keine Farbe ist ihm staubig genug, keine Luft

zu grell, kein Horizont zu hoch; die Strenge der öden,

glutverbrannten Campagna schaut uns ernsthaft aus

seinen Studien an, ein fortwirkender Beweis, wie stark

die Einfühlungskraft des deutschen Künstlers in jcde

wesensfremde Natur sein kann.

Da, wo das Vorbild selber einen leisen Anklang ans

Jdyllische und Aarte aufweist, wie etwa in dem,„Oliven-

hain bei Tivoli" oder einer Ansicht von Taormina, er-

innert er wohl auch leise an Corots italienische Skizzen.

Aber man täusche sich nicht über den grundsätzlichen

Unterschied zwüschen einem Lyriker wie Corot, dessen

Seele in silbernen Schwingungen der Atmosphare lebte,

und der ehrlichen Objektivitat dieses deutschen Malers,

dem es eine schwierigere Aufgabe bedeutete, Sonne zu

malen als Nebel, der aber beides mit gleicher Sicherheit

bewältigen lernte. Das Silbrige in dem „Olivenhain"

liegt nicht in der Vorstellung Morgensterns, sondern

in der Erscheinung selber. Er war so ausschließlich auf

Wahrhaftigkeit gegenüber der Natur eingestellt, daß er

nicht einmal den Versuch unternahm, Duft und „Stim-

mung" zu erfinden. Denn die Landschaft Jtaliens ist

stimmungslos und unbarmherzig realistisch, eine große

grausame Schönheit. Das empfand Morgenstern sehr

genau, und darum hat er auch jahrelang um sie gelitten

und gerungen.

Diese Ruhe, diese offene Aufnahmcfähigkeit gegen-

über dem Angeschauten blieb ihm auch die ersten Jahre

nach seiner Heimkehr (1837) treu. Die Studien nach

rheinischen Motiven um 1840 zeigen teilwcise noch die-

selbe zeichnerische Klarheit und tonige Sicherheit wie

die römischen; teilweise gehen sie dem atmosphärischen

Duft mit Feinfühligkeit nach. Aber man ließ ihn nicht

lange in seiner Selbstsicherheit. Eine Reise nach Düssel-

dorf (1839) brachte ihn in Verkehr mit Schirmer und

Pose; später wiederholte Reisen nach dem Süden, nach

Frankreich, dem Rhein, den Niederlanden galten nicht

mehr der rcinen Betrachtungsweise seincr Studienzeit.

Man hatte ihn in Liebhaberkreisen entdeckt, man wollte

italienische Landschaften von ihm, wie man sie von den

Düsseldorfern erhielt, und natürlich durften sie nicht so

nüchtern und aufrichtig ausschauen, wie jene Studien.

Nach und nach verblaßte ihm die Strenge seincr Er-

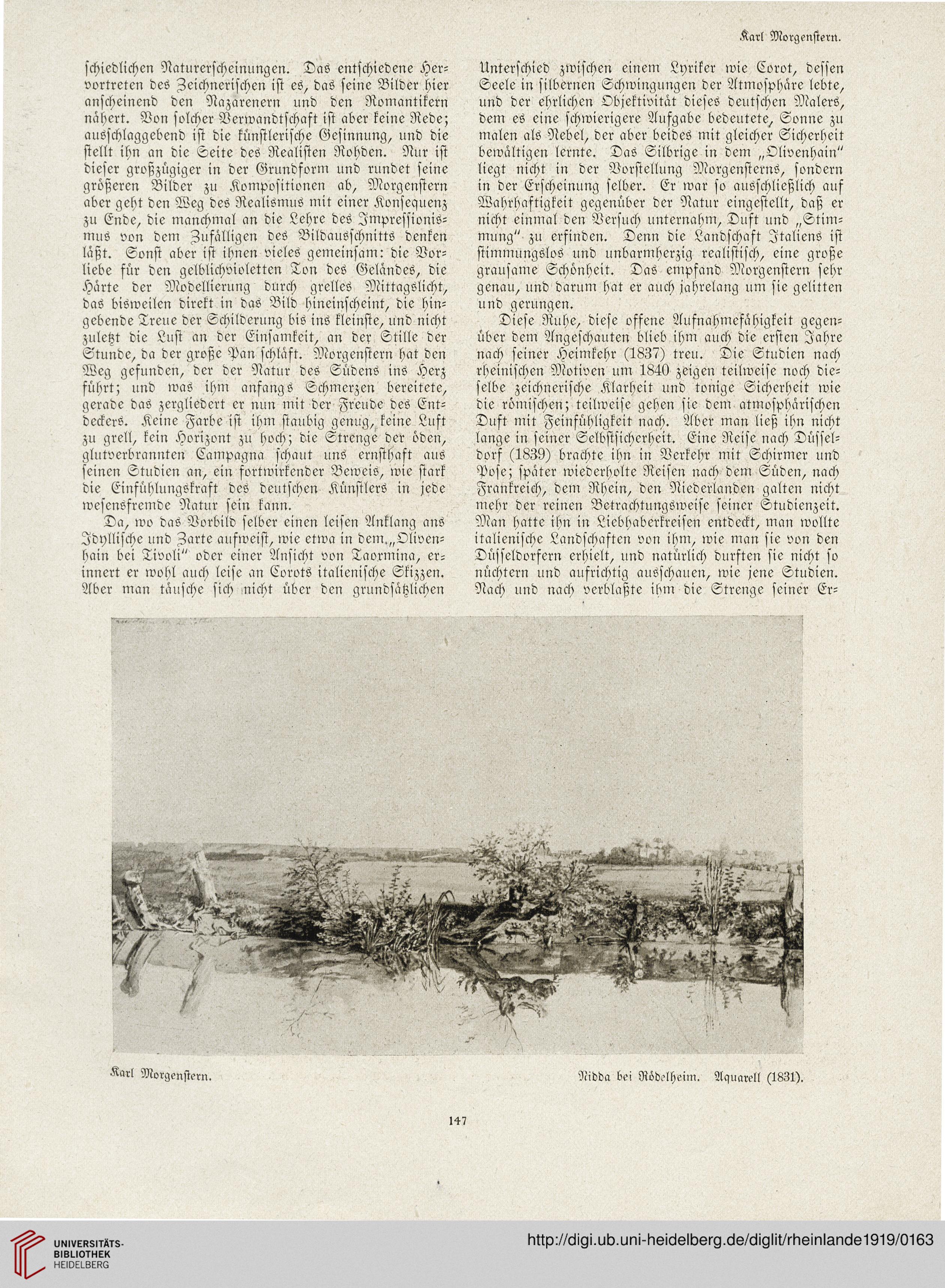

Karl Morgenstern. Nidda bei Rödelheim, Aquarell (1831).

147

schiedlichen Naturerscheinungen. Das entschiedene Her-

vortreten des Zeichnerischen ist ech das seine Bilder hier

anscheinend den Nazarenern und den Romantikern

nähert. Bon solcher Verwandtschaft ist aber keine Rede;

ausschlaggebend ist die künstlerische Gesinnung, und die

stellt ihn an die Seite des Realisten Rohden. Nur ist

dieser großzügiger in der Grundform und rundet seine

größeren Bilder zu Kompositionen ab, Morgenstern

aber geht den Weg des Realismus mit einer K'onsequenz

zu Ende, die manchmal an die Lehre des Jmpressionis-

mus von dem Aufälligen des Bildausschnitts denken

läßt. Sonst aber ist ihnen vieles gemeinsam: die Vor-

liebe für den gelblichvioletten Ton des Geländes, die

Härte der Modellicrung durch grelles Mittagslicht,

das bisweilen direkt in das Bild hineinscheint, die hin-

gebende Treue der Schilderung bis ins kleinste, und nicht

zuletzt die Lust an der Einsamkeit, an der Stille der

Stunde, da der große Pan schläft. Morgenstern hat dcn

Weg gefunden, der der Natur des Südens ins Herz

führt; und was ihm anfangs Schmerzen bereitete,

gerade das zergliedert er nun mit der Freude des Ent-

deckers. Keine Farbe ist ihm staubig genug, keine Luft

zu grell, kein Horizont zu hoch; die Strenge der öden,

glutverbrannten Campagna schaut uns ernsthaft aus

seinen Studien an, ein fortwirkender Beweis, wie stark

die Einfühlungskraft des deutschen Künstlers in jcde

wesensfremde Natur sein kann.

Da, wo das Vorbild selber einen leisen Anklang ans

Jdyllische und Aarte aufweist, wie etwa in dem,„Oliven-

hain bei Tivoli" oder einer Ansicht von Taormina, er-

innert er wohl auch leise an Corots italienische Skizzen.

Aber man täusche sich nicht über den grundsätzlichen

Unterschied zwüschen einem Lyriker wie Corot, dessen

Seele in silbernen Schwingungen der Atmosphare lebte,

und der ehrlichen Objektivitat dieses deutschen Malers,

dem es eine schwierigere Aufgabe bedeutete, Sonne zu

malen als Nebel, der aber beides mit gleicher Sicherheit

bewältigen lernte. Das Silbrige in dem „Olivenhain"

liegt nicht in der Vorstellung Morgensterns, sondern

in der Erscheinung selber. Er war so ausschließlich auf

Wahrhaftigkeit gegenüber der Natur eingestellt, daß er

nicht einmal den Versuch unternahm, Duft und „Stim-

mung" zu erfinden. Denn die Landschaft Jtaliens ist

stimmungslos und unbarmherzig realistisch, eine große

grausame Schönheit. Das empfand Morgenstern sehr

genau, und darum hat er auch jahrelang um sie gelitten

und gerungen.

Diese Ruhe, diese offene Aufnahmcfähigkeit gegen-

über dem Angeschauten blieb ihm auch die ersten Jahre

nach seiner Heimkehr (1837) treu. Die Studien nach

rheinischen Motiven um 1840 zeigen teilwcise noch die-

selbe zeichnerische Klarheit und tonige Sicherheit wie

die römischen; teilweise gehen sie dem atmosphärischen

Duft mit Feinfühligkeit nach. Aber man ließ ihn nicht

lange in seiner Selbstsicherheit. Eine Reise nach Düssel-

dorf (1839) brachte ihn in Verkehr mit Schirmer und

Pose; später wiederholte Reisen nach dem Süden, nach

Frankreich, dem Rhein, den Niederlanden galten nicht

mehr der rcinen Betrachtungsweise seincr Studienzeit.

Man hatte ihn in Liebhaberkreisen entdeckt, man wollte

italienische Landschaften von ihm, wie man sie von den

Düsseldorfern erhielt, und natürlich durften sie nicht so

nüchtern und aufrichtig ausschauen, wie jene Studien.

Nach und nach verblaßte ihm die Strenge seincr Er-

Karl Morgenstern. Nidda bei Rödelheim, Aquarell (1831).

147