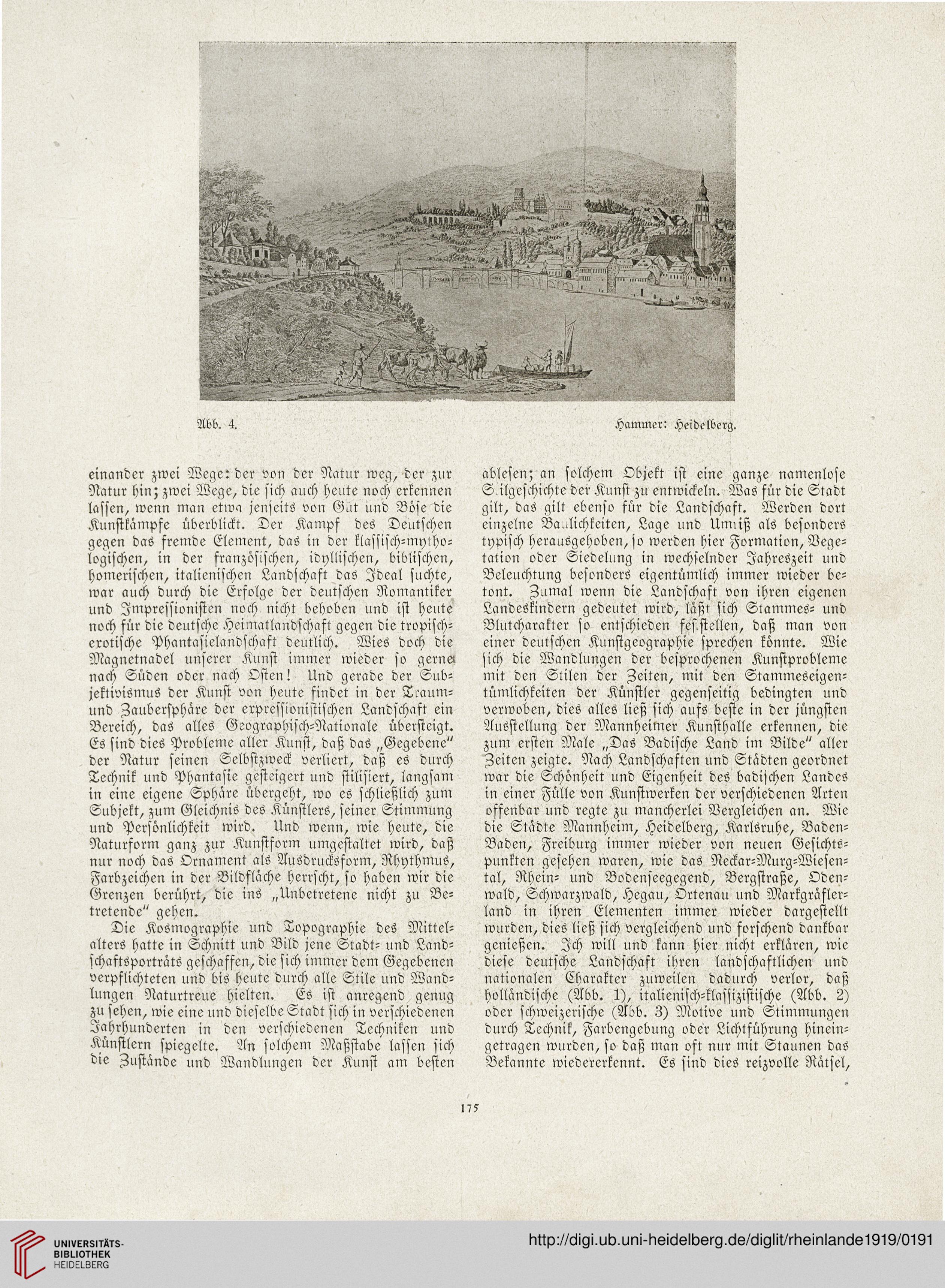

Abb. 4. Harnmer: Heidclberg.

einander zwei Wege: der ven der Natur weg, der znr

Natur hin; zwei Wege, die sich auch heute noch erkennen

lassen, wenn man etwa jenseits von Gut und Böse die

Kunstkänrpfe überblickt. Der Kampf des Deutschen

gegen das fremde Element, das in der klassisch-mytho-

logischen, in der französischen, idyliischen, biblischen,

homerischen, italienischen Landschaft das Jdeal suchte,

war auch durch die Erfolge der deutschen Romantiker

und Jmpressionisten noch nicht behoben und ist heute

noch für die deutsche Heimatlandschaft gegen die tropisch-

erotische Phantasielandschaft deutlich. Wies doch die

Magnetnadel unserer Kunst immer wieder so gernet

nach Süden oder nach Osten! Und gerade der Sub-

jektivismus der Kunst von heute findet in der Tcaum-

und Aaubersphäre der erpressionistischen Landschaft ein

Bereich, das alles Geographisch-Nationale übersteigt.

Es sind dies Probleme aller Kunst, daß das „Gegebene"

der Natur seinen Selbstzweck verliert, daß es durch

Technik und Phantasie gesteigert und stilisiert, langsam

in eine eigene Sphäre übergeht, wo es schließlich zum

Subjekt, zum Gleichnis des Künstlers, seiner Stimmung

und Persönlichkeit wird. Und wenn, wie heute, die

Naturform ganz zur Kunstform umgestaltet wird, daß

nur noch das Ornament als Ausdrucksform, Rhythmus,

Farbzeichen in der Bildfläche herrscht, so haben wir die

Grenzen berührt, die ins „Unbetretene nicht zu Be-

tretende" gehen.

Die Kosmographie und Topographie des Mittel-

alters hatte in Schnitt und Bild jene Stadt- und Land-

schaftsporträts geschaffen, die sich immer dem Gegebenen

verpflichteten und bis heute durch alle Stile und Wand-

lungen Naturtreue hielten. Es ist anregend genug

zu sehen, wie eine und dieselbe Stadt sich in verschiedenen

Jahrhunderten in den verschiedenen Techniken und

Künstlern spiegelte. An solchem Maßstabe lassen sich

die Zustände und Wandlungen der Kunst am besten

ablesen; an solchem Objekt ist eine ganze namenlose

S.ilgeschichte der Kunst zu entwickeln. Was für die Stadt

gilt, das gilt ebenso für die Landschaft. Werden dort

einzelne Ba.ckichkeiten, Lage und Umnß als besonders

typisch herausgehoben, so werden hier Formation, Vege-

tation oder Siedelung in wechselnder Jahreszeit und

Beleuchtung besonders eigentünilich immer wieder be-

tont. Aumal wenn die Landschaft von ihren eigenen

Landeskindern gedeutet wird, läßt sich Slammes- und

Blutcharakter so entschieden fes.stellen, daß man von

einer deutschen Kunstgeographie sprechen könnte. Wie

sich die Wandlungen der besprochenen Kunstprobleme

mit den Slilen der Aeiten, mit den Stammeseigen-

tümlichkeiten der Künstler gegenseitig bedingten und

verwoben, dies alles ließ sich aufs beste in der jüngsten

Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle erkennen, die

zum ersten Male „Das Badische Land im Bilde" aller

Ieiten zeigte. Nach Landschaften und Städten geordnet

war die Schönheit und Eigenheit des badischen Landes

in einer Fülle von Kunstwerken der verschiedenen Artcn

offenbar und regte zu mancherlei Vergleichen an. Wie

die Städte Mannhcim, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-

Baden, Freiburg immer wieder von neuen Gesichts-

punkten gesehen waren, wie das Neckar-Murg-Wiesen-

tal, Rhein- und Bodenseegegend, Bergstraße, Oden-

wald, Schwarzwald, Hegau, Ortenau und Markgräfler-

land in ihren Elementen immer wieder dargestellt

wurden, dies ließ sich vergleichend und forschend dankbar

genießen. Jch will und kann hier nicht erklaren, wie

diese deutsche Landschaft ihren landschaftlichen und

nationalen Charakter zuweilen dadurch verlor, daß

holländische (Abb. 1), italienisch-klassizistische (Abb. 2)

oder schweizerische (Abb. 3) Motive und Stimmungcn

durch Technik, Farbengebung oder Lichtführung hinein-

getragen wurden, so daß man oft nur mit Staunen das

Bekannte wiedererkennt. Es sind dies reizvolle Rätsel,

>75

einander zwei Wege: der ven der Natur weg, der znr

Natur hin; zwei Wege, die sich auch heute noch erkennen

lassen, wenn man etwa jenseits von Gut und Böse die

Kunstkänrpfe überblickt. Der Kampf des Deutschen

gegen das fremde Element, das in der klassisch-mytho-

logischen, in der französischen, idyliischen, biblischen,

homerischen, italienischen Landschaft das Jdeal suchte,

war auch durch die Erfolge der deutschen Romantiker

und Jmpressionisten noch nicht behoben und ist heute

noch für die deutsche Heimatlandschaft gegen die tropisch-

erotische Phantasielandschaft deutlich. Wies doch die

Magnetnadel unserer Kunst immer wieder so gernet

nach Süden oder nach Osten! Und gerade der Sub-

jektivismus der Kunst von heute findet in der Tcaum-

und Aaubersphäre der erpressionistischen Landschaft ein

Bereich, das alles Geographisch-Nationale übersteigt.

Es sind dies Probleme aller Kunst, daß das „Gegebene"

der Natur seinen Selbstzweck verliert, daß es durch

Technik und Phantasie gesteigert und stilisiert, langsam

in eine eigene Sphäre übergeht, wo es schließlich zum

Subjekt, zum Gleichnis des Künstlers, seiner Stimmung

und Persönlichkeit wird. Und wenn, wie heute, die

Naturform ganz zur Kunstform umgestaltet wird, daß

nur noch das Ornament als Ausdrucksform, Rhythmus,

Farbzeichen in der Bildfläche herrscht, so haben wir die

Grenzen berührt, die ins „Unbetretene nicht zu Be-

tretende" gehen.

Die Kosmographie und Topographie des Mittel-

alters hatte in Schnitt und Bild jene Stadt- und Land-

schaftsporträts geschaffen, die sich immer dem Gegebenen

verpflichteten und bis heute durch alle Stile und Wand-

lungen Naturtreue hielten. Es ist anregend genug

zu sehen, wie eine und dieselbe Stadt sich in verschiedenen

Jahrhunderten in den verschiedenen Techniken und

Künstlern spiegelte. An solchem Maßstabe lassen sich

die Zustände und Wandlungen der Kunst am besten

ablesen; an solchem Objekt ist eine ganze namenlose

S.ilgeschichte der Kunst zu entwickeln. Was für die Stadt

gilt, das gilt ebenso für die Landschaft. Werden dort

einzelne Ba.ckichkeiten, Lage und Umnß als besonders

typisch herausgehoben, so werden hier Formation, Vege-

tation oder Siedelung in wechselnder Jahreszeit und

Beleuchtung besonders eigentünilich immer wieder be-

tont. Aumal wenn die Landschaft von ihren eigenen

Landeskindern gedeutet wird, läßt sich Slammes- und

Blutcharakter so entschieden fes.stellen, daß man von

einer deutschen Kunstgeographie sprechen könnte. Wie

sich die Wandlungen der besprochenen Kunstprobleme

mit den Slilen der Aeiten, mit den Stammeseigen-

tümlichkeiten der Künstler gegenseitig bedingten und

verwoben, dies alles ließ sich aufs beste in der jüngsten

Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle erkennen, die

zum ersten Male „Das Badische Land im Bilde" aller

Ieiten zeigte. Nach Landschaften und Städten geordnet

war die Schönheit und Eigenheit des badischen Landes

in einer Fülle von Kunstwerken der verschiedenen Artcn

offenbar und regte zu mancherlei Vergleichen an. Wie

die Städte Mannhcim, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-

Baden, Freiburg immer wieder von neuen Gesichts-

punkten gesehen waren, wie das Neckar-Murg-Wiesen-

tal, Rhein- und Bodenseegegend, Bergstraße, Oden-

wald, Schwarzwald, Hegau, Ortenau und Markgräfler-

land in ihren Elementen immer wieder dargestellt

wurden, dies ließ sich vergleichend und forschend dankbar

genießen. Jch will und kann hier nicht erklaren, wie

diese deutsche Landschaft ihren landschaftlichen und

nationalen Charakter zuweilen dadurch verlor, daß

holländische (Abb. 1), italienisch-klassizistische (Abb. 2)

oder schweizerische (Abb. 3) Motive und Stimmungcn

durch Technik, Farbengebung oder Lichtführung hinein-

getragen wurden, so daß man oft nur mit Staunen das

Bekannte wiedererkennt. Es sind dies reizvolle Rätsel,

>75