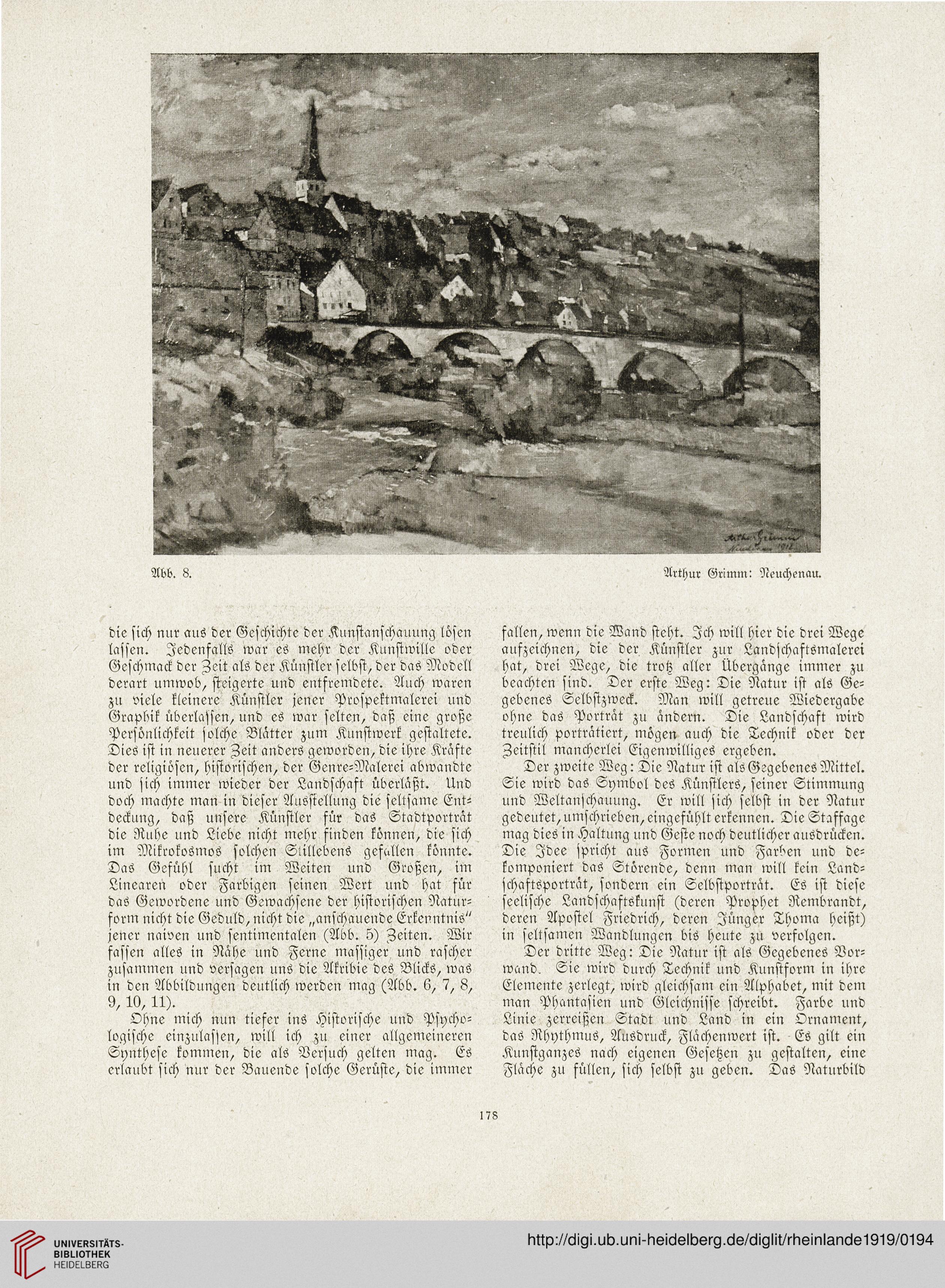

Abb. 8.

Arthur Grimm: Neuchenau.

die sich nur aus der Geschichte der Kunstanschauung löscn

lassen. Jedenfalls war es mehr der Kunstwille oder

Geschmack der Aeit als der Künstlcr selbst, der das Modell

derart umwob, steigerte und entfremdete. Auch waren

zu viele kleinere Künstler jener Prospektmalerei und

Grapbik überlassen, und es war selten, daß cine große

Persönlichkeit solche Blatter zum Kunstwerk gestaltete.

Dies ist in neuerer Aeit anders geworden, die ihre Kräfte

der religiöscn, historischen, der Genre-Malerei abwandte

und sich iinmer wieder der Landschaft überlaßt. Und

doch machte man in dieser Ausstellung die scltsanie Ent-

deckung, daß unsere Künstler für das Stadtportrat

die Ruhe und Liebe nicht mehr finden können, die sich

im Mikcokosmos solchen Slillebens gefallen könnte.

Das Gefühl sucht im Weiten und Großen, im

Linearen oder Farbigen seinen Wert und hat für

das Gewordene und Gewachsene der historischen Natur-

form nicht die Geduld, nicht die „anschauende Erkenntnis"

jener naiven und sentimentalen (Abb. 5) Aeiten. Wir

fassen alles in Nahe und Ferne massiger und rascher

zusammen und versagen uns die Akribie des Blicks, was

in den Abbildungen deutlich werden mag (Abb. 6, 7, 8,

9,10,11).

Ohne mich nun tiefer ins Hiftorische und Psycho-

logische einzulassen, will ich zu einer allgemeineren

Synthese kommen, die als Versuch gelten mag. Es

erlaubt sich nur der Bauende solche Gerüste, die immer

fallen, wenn die Wand steht. Jch will hier die drei Wege

aufzeichnen, die der Künstler zur Landschaftsmalerei

hat, drei Wege, die trotz aller Übergänge immer zu

beachten sind. Der erste Weg: Die Natur ist als Ge-

gebenes Selbstzweck. Man will getreue Wiedergabe

ohne das Porträt zu ändern. Die Landschaft wird

treulich porträtiert, mögen auch die Technik oder der

Aeitstil mancherlei Eigenwilliges ergeben.

Der zweite Weg: Die Natur ist als Gsgebenes Mittel.

Sie wird das Symbol des Künstlers, seiner Stimmung

und Weltanschauung. Er will sich selbst in der Natur

gedeutet,umschrieben,eingefühlt erkennen. Die Staffage

mag dies in Haltung und Geste noch deutlicher ausdrücken.

Die Jdee spricht aus Formen und Farben und de-

komponiert das Störende, denn man will kein Land-

schaftsporträt, sondern ein Selbstporträt. Es ist diese

seelische Landschaftskunst (deren Prophet Rembrandt,

deren Apostel Friedrich, deren Jünger Thoma heißt)

in seltsamen Wandlungcn bis heute zu verfolgen.

Der dritte Weg: Die Natur ist als Gegebenes Vor-

wand. Sie wird durch Technik und Kunstform in ihre

Elemente zerlegt, wird gleichsam ein Alphabet, mit dem

man Phantasien und Gleichnisse schreibt. Farbe und

Linie zerreißen Stadt und Land in ein Ornament,

das Rhythmus, Ausdruck, Flächenwert ist. Es gilt ein

Kunstganzes nach eigenen Gesetzen zu gestalten, eine

Fläche zu füllen, sich selbst zu geben. Das Naturbild

>78

Arthur Grimm: Neuchenau.

die sich nur aus der Geschichte der Kunstanschauung löscn

lassen. Jedenfalls war es mehr der Kunstwille oder

Geschmack der Aeit als der Künstlcr selbst, der das Modell

derart umwob, steigerte und entfremdete. Auch waren

zu viele kleinere Künstler jener Prospektmalerei und

Grapbik überlassen, und es war selten, daß cine große

Persönlichkeit solche Blatter zum Kunstwerk gestaltete.

Dies ist in neuerer Aeit anders geworden, die ihre Kräfte

der religiöscn, historischen, der Genre-Malerei abwandte

und sich iinmer wieder der Landschaft überlaßt. Und

doch machte man in dieser Ausstellung die scltsanie Ent-

deckung, daß unsere Künstler für das Stadtportrat

die Ruhe und Liebe nicht mehr finden können, die sich

im Mikcokosmos solchen Slillebens gefallen könnte.

Das Gefühl sucht im Weiten und Großen, im

Linearen oder Farbigen seinen Wert und hat für

das Gewordene und Gewachsene der historischen Natur-

form nicht die Geduld, nicht die „anschauende Erkenntnis"

jener naiven und sentimentalen (Abb. 5) Aeiten. Wir

fassen alles in Nahe und Ferne massiger und rascher

zusammen und versagen uns die Akribie des Blicks, was

in den Abbildungen deutlich werden mag (Abb. 6, 7, 8,

9,10,11).

Ohne mich nun tiefer ins Hiftorische und Psycho-

logische einzulassen, will ich zu einer allgemeineren

Synthese kommen, die als Versuch gelten mag. Es

erlaubt sich nur der Bauende solche Gerüste, die immer

fallen, wenn die Wand steht. Jch will hier die drei Wege

aufzeichnen, die der Künstler zur Landschaftsmalerei

hat, drei Wege, die trotz aller Übergänge immer zu

beachten sind. Der erste Weg: Die Natur ist als Ge-

gebenes Selbstzweck. Man will getreue Wiedergabe

ohne das Porträt zu ändern. Die Landschaft wird

treulich porträtiert, mögen auch die Technik oder der

Aeitstil mancherlei Eigenwilliges ergeben.

Der zweite Weg: Die Natur ist als Gsgebenes Mittel.

Sie wird das Symbol des Künstlers, seiner Stimmung

und Weltanschauung. Er will sich selbst in der Natur

gedeutet,umschrieben,eingefühlt erkennen. Die Staffage

mag dies in Haltung und Geste noch deutlicher ausdrücken.

Die Jdee spricht aus Formen und Farben und de-

komponiert das Störende, denn man will kein Land-

schaftsporträt, sondern ein Selbstporträt. Es ist diese

seelische Landschaftskunst (deren Prophet Rembrandt,

deren Apostel Friedrich, deren Jünger Thoma heißt)

in seltsamen Wandlungcn bis heute zu verfolgen.

Der dritte Weg: Die Natur ist als Gegebenes Vor-

wand. Sie wird durch Technik und Kunstform in ihre

Elemente zerlegt, wird gleichsam ein Alphabet, mit dem

man Phantasien und Gleichnisse schreibt. Farbe und

Linie zerreißen Stadt und Land in ein Ornament,

das Rhythmus, Ausdruck, Flächenwert ist. Es gilt ein

Kunstganzes nach eigenen Gesetzen zu gestalten, eine

Fläche zu füllen, sich selbst zu geben. Das Naturbild

>78