13«

ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER

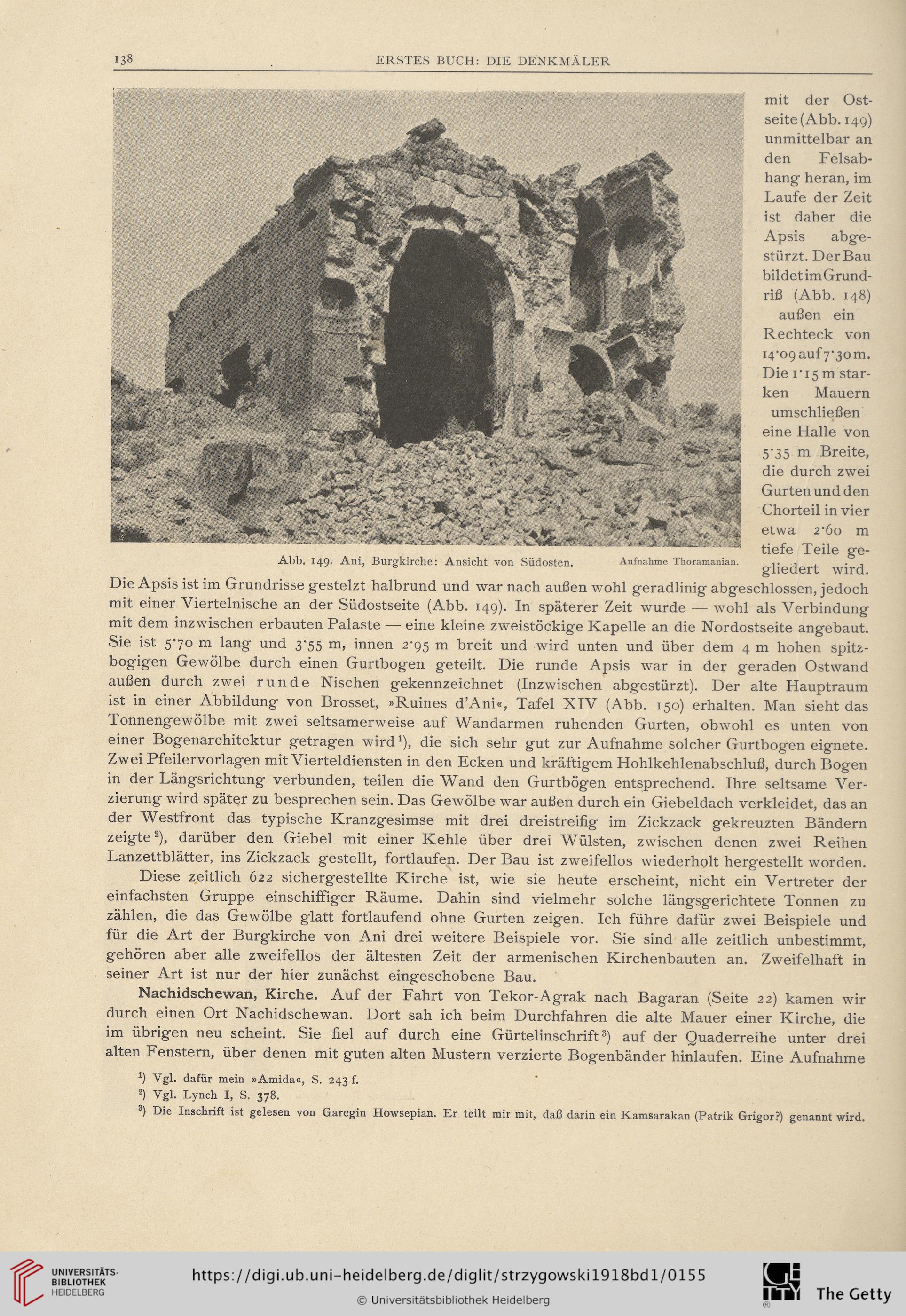

Abb. 149. Ani, Burgkirche: Ansicht von Südosten

Aufnahme Thoramanian.

mit der Ost-

seite (Abb. 149)

unmittelbar an

den Felsab-

hang heran, im

Laufe der Zeit

ist daher die

Apsis abge-

stürzt. Der Bau

bildet im Grund-

riß (Abb. 148)

außen ein

Rechteck von

14*09 auf 7‘3om.

Die 1*15 m star-

ken Mauern

umschließen

eine Halle von

5*35 m Breite,

die durch zwei

Gurten und den

Chorteil in vier

etwa 2*60 m

tiefe Teile ge-

gliedert wird.

Die Apsis ist im Grundrisse gestelzt halbrund und war nach außen wohl geradlinig abgeschlossen, jedoch

mit einer Viertelnische an der Südostseite (Abb. 149). In späterer Zeit wurde — wohl als Verbindung

mit dem inzwischen erbauten Palaste — eine kleine zweistöckige Kapelle an die Nordostseite angebaut.

Sie ist 5*70 m lang und 3*55 m, innen 2*95 m breit und wird unten und über dem 4 m hohen spitz-

bogigen Gewölbe durch einen Gurtbogen geteilt. Die runde Apsis war in der geraden Ostwand

außen durch zwei runde Nischen gekennzeichnet (Inzwischen abgestürzt). Der alte Hauptraum

ist in einer Abbildung von Brosset, »Ruines d’Ani«, Tafel XIV (Abb. 150) erhalten. Man sieht das

Tonnengewölbe mit zwei seltsamerweise auf Wandarmen ruhenden Gurten, obwohl es unten von

einer Bogenarchitektur getragen wird1), die sich sehr gut zur Aufnahme solcher Gurtbogen eignete.

Zwei Pfeilervorlagen mit Vierteldiensten in den Ecken und kräftigem Hohlkehlenabschluß, durch Bogen

in der Längsrichtung verbunden, teilen die Wand den Gurtbögen entsprechend. Ihre seltsame Ver-

zierung wird später zu besprechen sein. Das Gewölbe war außen durch ein Giebeldach verkleidet, das an

der Westfront das typische Kranzgesimse mit drei dreistreifig im Zickzack gekreuzten Bändern

zeigte2), darüber den Giebel mit einer Kehle über drei Wülsten, zwischen denen zwei Reihen

Lanzettblätter, ins Zickzack gestellt, fortlaufen. Der Bau ist zweifellos wiederholt hergestellt worden.

Diese zeitlich 622 sichergestellte Kirche ist, wie sie heute erscheint, nicht ein Vertreter der

einfachsten Gruppe einschiffiger Räume. Dahin sind vielmehr solche längsgerichtete Tonnen zu

zählen, die das Gewölbe glatt fortlaufend ohne Gurten zeigen. Ich führe dafür zwei Beispiele und

für die Art der Burgkirche von Ani drei weitere Beispiele vor. Sie sind alle zeitlich unbestimmt,

gehören aber alle zweifellos der ältesten Zeit der armenischen Kirchenbauten an. Zweifelhaft in

seiner Art ist nur der hier zunächst eingeschobene Bau.

Nachidschewan, Kirche. Auf der Fahrt von Tekor-Agrak nach Bagaran (Seite 22) kamen wir

durch einen Ort Nachidschewan. Dort sah ich beim Durchfahren die alte Mauer einer Kirche, die

im übrigen neu scheint. Sie fiel auf durch eine Gürtelinschrift3) auf der Quaderreihe unter drei

alten Fenstern, über denen mit guten alten Mustern verzierte Bogenbänder hinlaufen. Eine Aufnahme

J) Vgl. dafür mein »Amida«, S. 243 f.

2) Vgl. Lynch I, S. 378.

3) Die Inschrift ist gelesen von Garegin Howsepian. Er teilt mir mit, daß darin ein Kamsarakan (Patrik Grigor?) genannt wird.

ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER

Abb. 149. Ani, Burgkirche: Ansicht von Südosten

Aufnahme Thoramanian.

mit der Ost-

seite (Abb. 149)

unmittelbar an

den Felsab-

hang heran, im

Laufe der Zeit

ist daher die

Apsis abge-

stürzt. Der Bau

bildet im Grund-

riß (Abb. 148)

außen ein

Rechteck von

14*09 auf 7‘3om.

Die 1*15 m star-

ken Mauern

umschließen

eine Halle von

5*35 m Breite,

die durch zwei

Gurten und den

Chorteil in vier

etwa 2*60 m

tiefe Teile ge-

gliedert wird.

Die Apsis ist im Grundrisse gestelzt halbrund und war nach außen wohl geradlinig abgeschlossen, jedoch

mit einer Viertelnische an der Südostseite (Abb. 149). In späterer Zeit wurde — wohl als Verbindung

mit dem inzwischen erbauten Palaste — eine kleine zweistöckige Kapelle an die Nordostseite angebaut.

Sie ist 5*70 m lang und 3*55 m, innen 2*95 m breit und wird unten und über dem 4 m hohen spitz-

bogigen Gewölbe durch einen Gurtbogen geteilt. Die runde Apsis war in der geraden Ostwand

außen durch zwei runde Nischen gekennzeichnet (Inzwischen abgestürzt). Der alte Hauptraum

ist in einer Abbildung von Brosset, »Ruines d’Ani«, Tafel XIV (Abb. 150) erhalten. Man sieht das

Tonnengewölbe mit zwei seltsamerweise auf Wandarmen ruhenden Gurten, obwohl es unten von

einer Bogenarchitektur getragen wird1), die sich sehr gut zur Aufnahme solcher Gurtbogen eignete.

Zwei Pfeilervorlagen mit Vierteldiensten in den Ecken und kräftigem Hohlkehlenabschluß, durch Bogen

in der Längsrichtung verbunden, teilen die Wand den Gurtbögen entsprechend. Ihre seltsame Ver-

zierung wird später zu besprechen sein. Das Gewölbe war außen durch ein Giebeldach verkleidet, das an

der Westfront das typische Kranzgesimse mit drei dreistreifig im Zickzack gekreuzten Bändern

zeigte2), darüber den Giebel mit einer Kehle über drei Wülsten, zwischen denen zwei Reihen

Lanzettblätter, ins Zickzack gestellt, fortlaufen. Der Bau ist zweifellos wiederholt hergestellt worden.

Diese zeitlich 622 sichergestellte Kirche ist, wie sie heute erscheint, nicht ein Vertreter der

einfachsten Gruppe einschiffiger Räume. Dahin sind vielmehr solche längsgerichtete Tonnen zu

zählen, die das Gewölbe glatt fortlaufend ohne Gurten zeigen. Ich führe dafür zwei Beispiele und

für die Art der Burgkirche von Ani drei weitere Beispiele vor. Sie sind alle zeitlich unbestimmt,

gehören aber alle zweifellos der ältesten Zeit der armenischen Kirchenbauten an. Zweifelhaft in

seiner Art ist nur der hier zunächst eingeschobene Bau.

Nachidschewan, Kirche. Auf der Fahrt von Tekor-Agrak nach Bagaran (Seite 22) kamen wir

durch einen Ort Nachidschewan. Dort sah ich beim Durchfahren die alte Mauer einer Kirche, die

im übrigen neu scheint. Sie fiel auf durch eine Gürtelinschrift3) auf der Quaderreihe unter drei

alten Fenstern, über denen mit guten alten Mustern verzierte Bogenbänder hinlaufen. Eine Aufnahme

J) Vgl. dafür mein »Amida«, S. 243 f.

2) Vgl. Lynch I, S. 378.

3) Die Inschrift ist gelesen von Garegin Howsepian. Er teilt mir mit, daß darin ein Kamsarakan (Patrik Grigor?) genannt wird.