174

ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER

2. Dreischiffige Kuppellängsbauten ohne Strebenischen (Abb. 53).

Auch in dieser Gruppe möchte man wieder zwischen Kuppelbasilika und Kreuzkuppelkirche

trennen. Der richtige Bau ersterer Art wäre eine längsgerichtete, dreischiffige Kirche, die über der

Mitte des Mittelschiffes eine Kuppel zeigte und deren Seitenschiffe der ganzen Länge nach mit

Tonnen eingewölbt sein müßten. Diese Gattung kommt tatsächlich zustande, wenn man einer drei-

schiffigen, tonnengewölbten Kirche über einem Teil des Mittelschiffes nachträglich eine Kuppel

aufsetzt. Es ist nicht unmöglich, daß wir solche Umbaukirchen in Armenien noch nachweisen werden.

Kuppelkirchen, deren Pfeiler an sich unverständliche Doppelformen aufweisen, die also zuerst für

den Längsbau bestimmt waren und dann verstärkt wurden zu Kuppelträgern (Tekor), lasse ich

hier, wo es sich um die Vorführung reiner Typen handelt, weg und will sie erst in dem entwick-

lungsgeschichtlichen Abschnitte vornehmen. Kuppelbasiliken sind jedoch auch sie nicht.

A. Kreuzkuppelbasiliken.

Man darf sie nicht verwechseln mit der Bauform, die ich in »Kleinasien, em Neuland«,

Seite 104 f., herauszuarbeiten suchte. Die Bauten, die man auf armenischem Boden als Kuppelbasiliken

bezeichnen könnte, entbehren, wie gesagt, zweier Hauptmerkmale, der Empore und der sie tragenden,

den Bau entlang neben dem Kuppelschiff in der Mitte hinziehenden, tonnengewölbten Seiten-

schiffe. Eine eigentliche Kuppelbasilika, wie sie oben Seite 163 in Erinnerung gebracht wurde, gibt

es also in dieser Gruppe noch weniger als in der der Dreipaßkirchen. Immerhin könnte in gewissem

Sinne Odzun (Usunlar) dafür gelten. Es handelt sich eben wieder um einen Übergangsbau, bei dem

schwer zu unterscheiden ist, ob er dem tonnengewölbten Längsbau noch näher steht als der Kreuz-

kuppel, einer Bauform, der alle anderen Vertreter

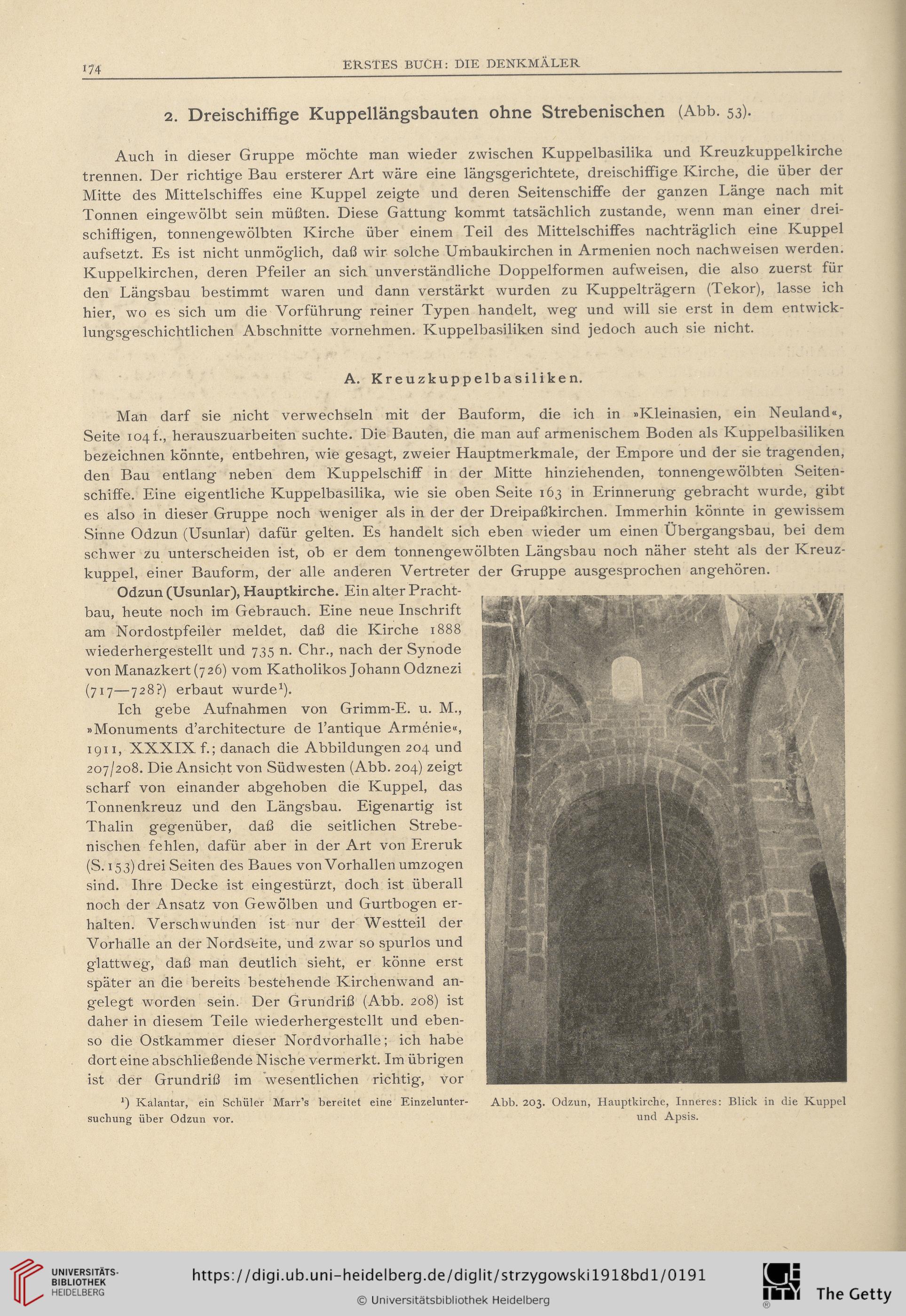

Odzun (Usunlar), Hauptkirche. Ein alter Pracht-

bau, heute noch im Gebrauch. Eine neue Inschrift

am Nordostpfeiler meldet, daß die Kirche 1888

wiederhergestellt und 735 n. Chr., nach der Synode

von Manazkert (726) vom Katholikos Johann Odznezi

(717—728?) erbaut wurde1).

Ich gebe Aufnahmen von Grimm-E. u. M.,

»Monuments d’architecture de l’antique Armenie«,

1911, XXXIX f.; danach die Abbildungen 204 und

207/208. Die Ansicht von Südwesten (Abb. 204) zeigt

scharf von einander abgehoben die Kuppel, das

Tonnenkreuz und den Längsbau. Eigenartig ist

Thalin gegenüber, daß die seitlichen Strebe-

nischen fehlen, dafür aber in der Art von Ereruk

(S. 15 3) drei Seiten des Baues von Vorhallen umzogen

sind. Ihre Decke ist eingestürzt, doch ist überall

noch der Ansatz von Gewölben und Gurtbogen er-

halten. Verschwunden ist nur der Westteil der

Vorhalle an der Nordseite, und zwar so spurlos und

glattweg, daß man deutlich sieht, er könne erst

später an die bereits bestehende Kirchenwand an-

gelegt worden sein. Der Grundriß (Abb. 208) ist

daher in diesem Teile wiederhergestellt und eben-

so die Ostkammer dieser Nordvorhalle; ich habe

dort eine abschließende Nische vermerkt. Im übrigen

ist der Grundriß im wesentlichen richtig, vor

der Gruppe ausgesprochen angehören.

J) Kalantar, ein Schüler Marr’s bereitet eine Einzelunter-

suchung über Odzun vor.

Abb. 203. Odzun, Hauptkirche, Inneres: Blick in die Kuppel

und Apsis.

ERSTES BUCH: DIE DENKMÄLER

2. Dreischiffige Kuppellängsbauten ohne Strebenischen (Abb. 53).

Auch in dieser Gruppe möchte man wieder zwischen Kuppelbasilika und Kreuzkuppelkirche

trennen. Der richtige Bau ersterer Art wäre eine längsgerichtete, dreischiffige Kirche, die über der

Mitte des Mittelschiffes eine Kuppel zeigte und deren Seitenschiffe der ganzen Länge nach mit

Tonnen eingewölbt sein müßten. Diese Gattung kommt tatsächlich zustande, wenn man einer drei-

schiffigen, tonnengewölbten Kirche über einem Teil des Mittelschiffes nachträglich eine Kuppel

aufsetzt. Es ist nicht unmöglich, daß wir solche Umbaukirchen in Armenien noch nachweisen werden.

Kuppelkirchen, deren Pfeiler an sich unverständliche Doppelformen aufweisen, die also zuerst für

den Längsbau bestimmt waren und dann verstärkt wurden zu Kuppelträgern (Tekor), lasse ich

hier, wo es sich um die Vorführung reiner Typen handelt, weg und will sie erst in dem entwick-

lungsgeschichtlichen Abschnitte vornehmen. Kuppelbasiliken sind jedoch auch sie nicht.

A. Kreuzkuppelbasiliken.

Man darf sie nicht verwechseln mit der Bauform, die ich in »Kleinasien, em Neuland«,

Seite 104 f., herauszuarbeiten suchte. Die Bauten, die man auf armenischem Boden als Kuppelbasiliken

bezeichnen könnte, entbehren, wie gesagt, zweier Hauptmerkmale, der Empore und der sie tragenden,

den Bau entlang neben dem Kuppelschiff in der Mitte hinziehenden, tonnengewölbten Seiten-

schiffe. Eine eigentliche Kuppelbasilika, wie sie oben Seite 163 in Erinnerung gebracht wurde, gibt

es also in dieser Gruppe noch weniger als in der der Dreipaßkirchen. Immerhin könnte in gewissem

Sinne Odzun (Usunlar) dafür gelten. Es handelt sich eben wieder um einen Übergangsbau, bei dem

schwer zu unterscheiden ist, ob er dem tonnengewölbten Längsbau noch näher steht als der Kreuz-

kuppel, einer Bauform, der alle anderen Vertreter

Odzun (Usunlar), Hauptkirche. Ein alter Pracht-

bau, heute noch im Gebrauch. Eine neue Inschrift

am Nordostpfeiler meldet, daß die Kirche 1888

wiederhergestellt und 735 n. Chr., nach der Synode

von Manazkert (726) vom Katholikos Johann Odznezi

(717—728?) erbaut wurde1).

Ich gebe Aufnahmen von Grimm-E. u. M.,

»Monuments d’architecture de l’antique Armenie«,

1911, XXXIX f.; danach die Abbildungen 204 und

207/208. Die Ansicht von Südwesten (Abb. 204) zeigt

scharf von einander abgehoben die Kuppel, das

Tonnenkreuz und den Längsbau. Eigenartig ist

Thalin gegenüber, daß die seitlichen Strebe-

nischen fehlen, dafür aber in der Art von Ereruk

(S. 15 3) drei Seiten des Baues von Vorhallen umzogen

sind. Ihre Decke ist eingestürzt, doch ist überall

noch der Ansatz von Gewölben und Gurtbogen er-

halten. Verschwunden ist nur der Westteil der

Vorhalle an der Nordseite, und zwar so spurlos und

glattweg, daß man deutlich sieht, er könne erst

später an die bereits bestehende Kirchenwand an-

gelegt worden sein. Der Grundriß (Abb. 208) ist

daher in diesem Teile wiederhergestellt und eben-

so die Ostkammer dieser Nordvorhalle; ich habe

dort eine abschließende Nische vermerkt. Im übrigen

ist der Grundriß im wesentlichen richtig, vor

der Gruppe ausgesprochen angehören.

J) Kalantar, ein Schüler Marr’s bereitet eine Einzelunter-

suchung über Odzun vor.

Abb. 203. Odzun, Hauptkirche, Inneres: Blick in die Kuppel

und Apsis.