GESTALT

427

aramäischen Mesopotamien im 5. Jahrhundert in Arme-

nien angeregt wurde. Dabei leiten mich folgende Er-

wägungen. Man darf erwarten, daß ebenso wie der

Hellenismus der Mittelmeerkunst auch der Hellenismus

Mesopotamiens und Südpersiens in das Armenische Ein-

gang gefunden hat, daß also auch die Sasaniden neben

Syrern und Griechen jenseits des Taurus darstellend zur

Geltung kamen. Wir kennen die frühe mesopotamische

Art von den Bauten im Städtedreieck Edessa-Nisibis-

Amida. Dieser Kunstkreis erwächst auf einem Boden,

der später, wie die Rabulas-Handschrift von 586 und

Spuren nahelegen, die auf die Theologenschule von

Nisibis leiten, ein Treibhaus darstellender Art wurde.

Auch die sasanidische Hofkunst hält in ihren auf uns

gekommenen Felsreliefs an der älteren hellenistisch-

mesopotamischen Art fest. Ob also nicht auch die

christliche Grab- und Kirchenkunst noch diese Wege

ging? Spuren davon sind bis jetzt in Mesopotamien und

den persischen Südländern nicht aufgetaucht. Aber die

seltsamen altarmenischen Belege, die ich vorgeführt

habe und noch vorbringen werde, scheinen mir eher aus

dem Süden zu stammen, als aus dem flächenverzierenden

Norden oder Osten. Davon später.

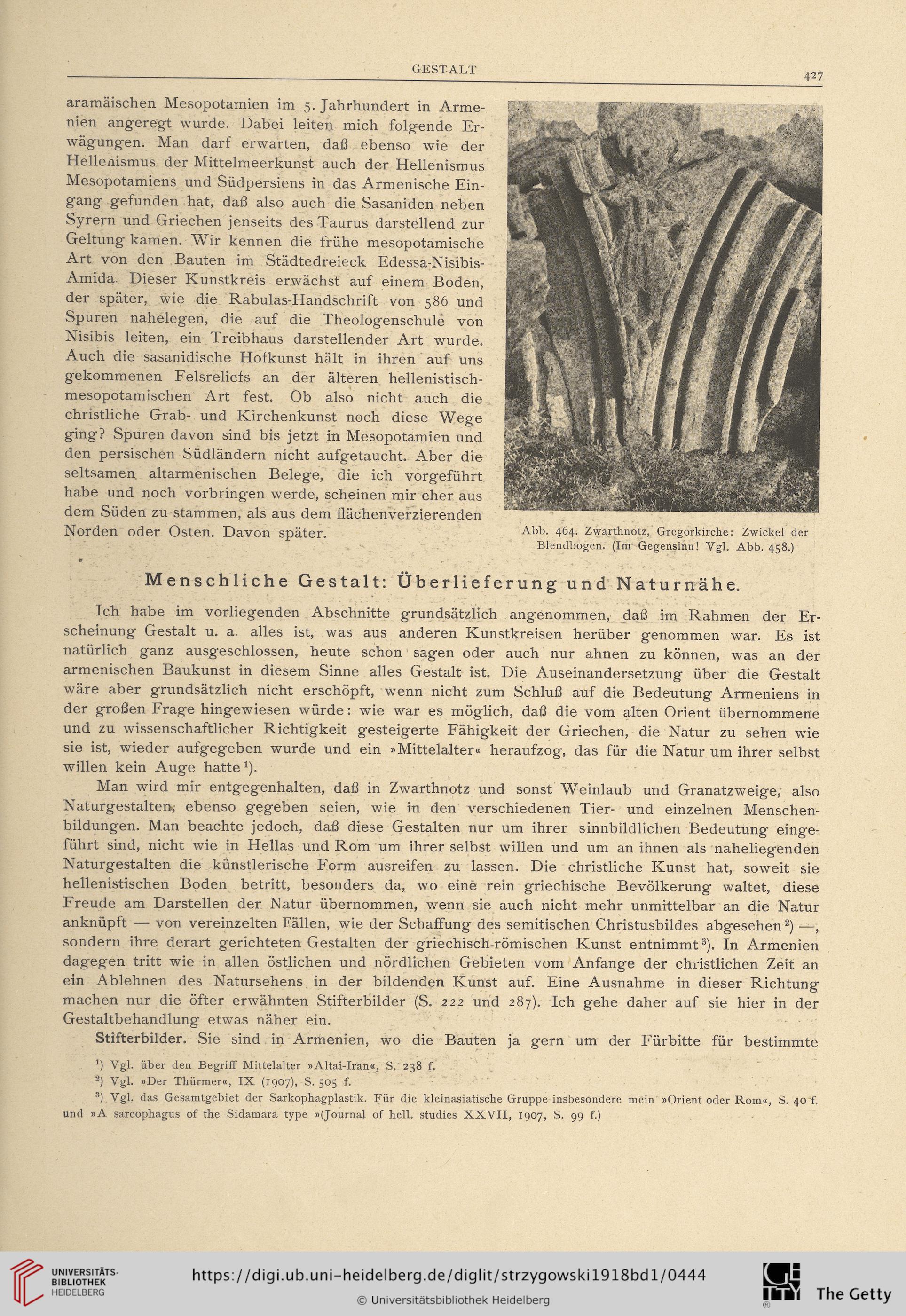

Abb. 464. Zwarthnotz, Gregorkirche: Zwickel der

Blendbogen. (Im Gegensinn! Vgl. Abb. 458.)

Menschliche Gestalt: Überlieferung und Naturnähe.

Ich habe im vorliegenden Abschnitte grundsätzlich angenommen, daß im Rahmen der Er-

scheinung Gestalt u. a. alles ist, was aus anderen Kunstkreisen herüber genommen war. Es ist

natürlich ganz ausgeschlossen, heute schon sagen oder auch nur ahnen zu können, was an der

armenischen Baukunst in diesem Sinne alles Gestalt ist. Die Auseinandersetzung über die Gestalt

wäre aber grundsätzlich nicht erschöpft, wenn nicht zum Schluß auf die Bedeutung Armeniens in

der großen Frage hingewiesen würde: wie war es möglich, daß die vom alten Orient übernommene

und zu wissenschaftlicher Richtigkeit gesteigerte Fähigkeit der Griechen, die Natur zu sehen wie

sie ist, wieder aufgegeben wurde und ein »Mittelalter« heraufzog, das für die Natur um ihrer selbst

willen kein Auge hattex).

Man wird mir entgegenhalten, daß in Zwarthnotz und sonst Weinlaub und Granatzweige, also

Naturgestalten, ebenso gegeben seien, wie in den verschiedenen Tier- und einzelnen Menschen-

bildungen. Man beachte jedoch, daß diese Gestalten nur um ihrer sinnbildlichen Bedeutung einge-

führt sind, nicht wie in Hellas und Rom um ihrer selbst willen und um an ihnen als naheliegenden

Naturgestalten die künstlerische Form ausreifen zu lassen. Die christliche Kunst hat, soweit sie

hellenistischen Boden betritt, besonders da, wo eine rein griechische Bevölkerung waltet, diese

Freude am Darstellen der Natur übernommen, wenn sie auch nicht mehr unmittelbar an die Natur

anknüpft — von vereinzelten Fällen, wie der Schaffung des semitischen Christusbildes abgesehen2) —,

sondern ihre derart gerichteten Gestalten der griechisch-römischen Kunst entnimmt3). In Armenien

dagegen tritt wie in allen östlichen und nördlichen Gebieten vom Anfänge der christlichen Zeit an

ein Ablehnen des Natursehens in der bildenden Kunst auf. Eine Ausnahme in dieser Richtung

machen nur die öfter erwähnten Stifterbilder (S. 222 und 287). Ich gehe daher auf sie hier in der

Gestaltbehandlung etwas näher ein.

Stifterbilder. Sie sind in Armenien, wo die Bauten ja gern um der Fürbitte für bestimmte

J) Vgl. über den Begriff Mittelalter »Altai-Iran«, S. 238 f.

2) Vgl. »Der Thürmer«, IX (1907), S. 505 f.

3) Vgl. das Gesamtgebiet der Sarkophagplastik. Für die kleinasiatische Gruppe insbesondere mein »Orient oder Rom«, S. 40 f.

und »A sarcophagus of the Sidamara type »(Journal of hell, studies XXVII, 1907, 99 0

427

aramäischen Mesopotamien im 5. Jahrhundert in Arme-

nien angeregt wurde. Dabei leiten mich folgende Er-

wägungen. Man darf erwarten, daß ebenso wie der

Hellenismus der Mittelmeerkunst auch der Hellenismus

Mesopotamiens und Südpersiens in das Armenische Ein-

gang gefunden hat, daß also auch die Sasaniden neben

Syrern und Griechen jenseits des Taurus darstellend zur

Geltung kamen. Wir kennen die frühe mesopotamische

Art von den Bauten im Städtedreieck Edessa-Nisibis-

Amida. Dieser Kunstkreis erwächst auf einem Boden,

der später, wie die Rabulas-Handschrift von 586 und

Spuren nahelegen, die auf die Theologenschule von

Nisibis leiten, ein Treibhaus darstellender Art wurde.

Auch die sasanidische Hofkunst hält in ihren auf uns

gekommenen Felsreliefs an der älteren hellenistisch-

mesopotamischen Art fest. Ob also nicht auch die

christliche Grab- und Kirchenkunst noch diese Wege

ging? Spuren davon sind bis jetzt in Mesopotamien und

den persischen Südländern nicht aufgetaucht. Aber die

seltsamen altarmenischen Belege, die ich vorgeführt

habe und noch vorbringen werde, scheinen mir eher aus

dem Süden zu stammen, als aus dem flächenverzierenden

Norden oder Osten. Davon später.

Abb. 464. Zwarthnotz, Gregorkirche: Zwickel der

Blendbogen. (Im Gegensinn! Vgl. Abb. 458.)

Menschliche Gestalt: Überlieferung und Naturnähe.

Ich habe im vorliegenden Abschnitte grundsätzlich angenommen, daß im Rahmen der Er-

scheinung Gestalt u. a. alles ist, was aus anderen Kunstkreisen herüber genommen war. Es ist

natürlich ganz ausgeschlossen, heute schon sagen oder auch nur ahnen zu können, was an der

armenischen Baukunst in diesem Sinne alles Gestalt ist. Die Auseinandersetzung über die Gestalt

wäre aber grundsätzlich nicht erschöpft, wenn nicht zum Schluß auf die Bedeutung Armeniens in

der großen Frage hingewiesen würde: wie war es möglich, daß die vom alten Orient übernommene

und zu wissenschaftlicher Richtigkeit gesteigerte Fähigkeit der Griechen, die Natur zu sehen wie

sie ist, wieder aufgegeben wurde und ein »Mittelalter« heraufzog, das für die Natur um ihrer selbst

willen kein Auge hattex).

Man wird mir entgegenhalten, daß in Zwarthnotz und sonst Weinlaub und Granatzweige, also

Naturgestalten, ebenso gegeben seien, wie in den verschiedenen Tier- und einzelnen Menschen-

bildungen. Man beachte jedoch, daß diese Gestalten nur um ihrer sinnbildlichen Bedeutung einge-

führt sind, nicht wie in Hellas und Rom um ihrer selbst willen und um an ihnen als naheliegenden

Naturgestalten die künstlerische Form ausreifen zu lassen. Die christliche Kunst hat, soweit sie

hellenistischen Boden betritt, besonders da, wo eine rein griechische Bevölkerung waltet, diese

Freude am Darstellen der Natur übernommen, wenn sie auch nicht mehr unmittelbar an die Natur

anknüpft — von vereinzelten Fällen, wie der Schaffung des semitischen Christusbildes abgesehen2) —,

sondern ihre derart gerichteten Gestalten der griechisch-römischen Kunst entnimmt3). In Armenien

dagegen tritt wie in allen östlichen und nördlichen Gebieten vom Anfänge der christlichen Zeit an

ein Ablehnen des Natursehens in der bildenden Kunst auf. Eine Ausnahme in dieser Richtung

machen nur die öfter erwähnten Stifterbilder (S. 222 und 287). Ich gehe daher auf sie hier in der

Gestaltbehandlung etwas näher ein.

Stifterbilder. Sie sind in Armenien, wo die Bauten ja gern um der Fürbitte für bestimmte

J) Vgl. über den Begriff Mittelalter »Altai-Iran«, S. 238 f.

2) Vgl. »Der Thürmer«, IX (1907), S. 505 f.

3) Vgl. das Gesamtgebiet der Sarkophagplastik. Für die kleinasiatische Gruppe insbesondere mein »Orient oder Rom«, S. 40 f.

und »A sarcophagus of the Sidamara type »(Journal of hell, studies XXVII, 1907, 99 0