2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 2 vom 8. Januar 1933

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigungen

in den vorhergehenden Nummern

werden wir, Ihr Einverständnis vor-

aussetzend, uns erlauben, die Abon-

nementsgebühr für das I. Quartal

durch Nachnahme zu erheben. Wir

richten an diejenigen unserer leser,

die ihr Abonnement noch nicht be-

zahlt haben, die Bitte, nunmehr für

die Nachnahme den Quartals-

Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)

für den Briefträger gefälligst be-

reitzulegen.

Es ist selbstverständlich, daß man in einem

Schiffahrtsmuseum die Entwicklung der hollän-

dischen Marinemalerei verfolgen kann, von

ihren bescheidenen Anfängen, wie sie durch die

mehr zeichnerisch-linear eingestellten und in

die Details verliebten Meister, wie Vroom, de

Verwer, Anthonissen, Aert van Antum und

Willaerts repräsentiert werden, bis zu dem

mehr malerisch empfindenden und intimen Zee-

man, der aus eigener Anschauung die Küsten-

städte in Nordafrika dargestellt hat, und den

monumentalen Barockmalern, in dieser Abtei-

lung nur vertreten durch den jüngeren van de

Velde und den seltenen Lieve Verschuur, die

nur große, in Konstrastwirkung gesetzte

nigfaltigkeit des Ausgestellten wird das Auge

nie ermüdet, sondern in einer angenehmen

Spannung erhalten; das ist das Geheimnis der

museumstechnischen Arbeit Schmidt-Degeners.

Früh russische

Ikonenmalerei

Eine Ausstellung russischer Ikonen aus

einer Privatsammlung, die kürzlich in Paris in

der Galerie „A la vieille Russie“ ge-

WE LTKU N ST-VE RLAG

Hudsonmündung zu ihrem Stützpunkt auser-

sehen hatten, auch in Südamerika, in Brasilien

faßten die Holländer damals Fuß; der Prinz

Johan Maurits von Nassau, der Erbauer des

„Mauritshuis“ im Haag, gründete in Brasilien

verschiedene befestigte Niederlassungen. Sein

Bildnis wird u. a. in einem schönen Stich von

Theodor Matham festgehalten, der in einem

seltenen Probedruck vor der Schrift vorliegt.

Die tropische Natur des Landes ist in ver-

schiedenen sauberen und hellfarbigen Gemälden

von dem Maiei- Pieter Post wiedergegeben.

Daß auch die Kapkolonie holländisch ge-

wesen ist, bis sie in den Napoleonischen Krie-

gen von den Engländern besetzt und nicht mehr

zurückgegeben worden ist, dürfte auch weniger

in der Kolonialgeschichte Bewanderten bekannt

sein. Aus dieser Kolonie hat sich zufälliger-

weise nicht viel erhalten; nur das Porträt ihres

Stifters und ersten Gouverneurs, Joh. van Rie-

beeck, von einem Unbekannten erinnert noch

daran.

Nieuw Amsterdam, Brasilien und das Kap

sind aber nur Episoden geblieben; dauernd ge-

halten und mehr und mehr befestigt hat sich

dagegen die holländische Herrschaft nur in

Niederländisch-Indien, ebenso wie in Surinam.

Im Jahre 1595, noch mitten im Befreiungs-

kriege vom spanischen Joch, wurde zum ersten

Male eine Flottille von 3 Schiffen nach Indien

ausgesandt, unter Cornelis Houtman, und die

Rückkehr eines dieser Schiffe in die Heimat

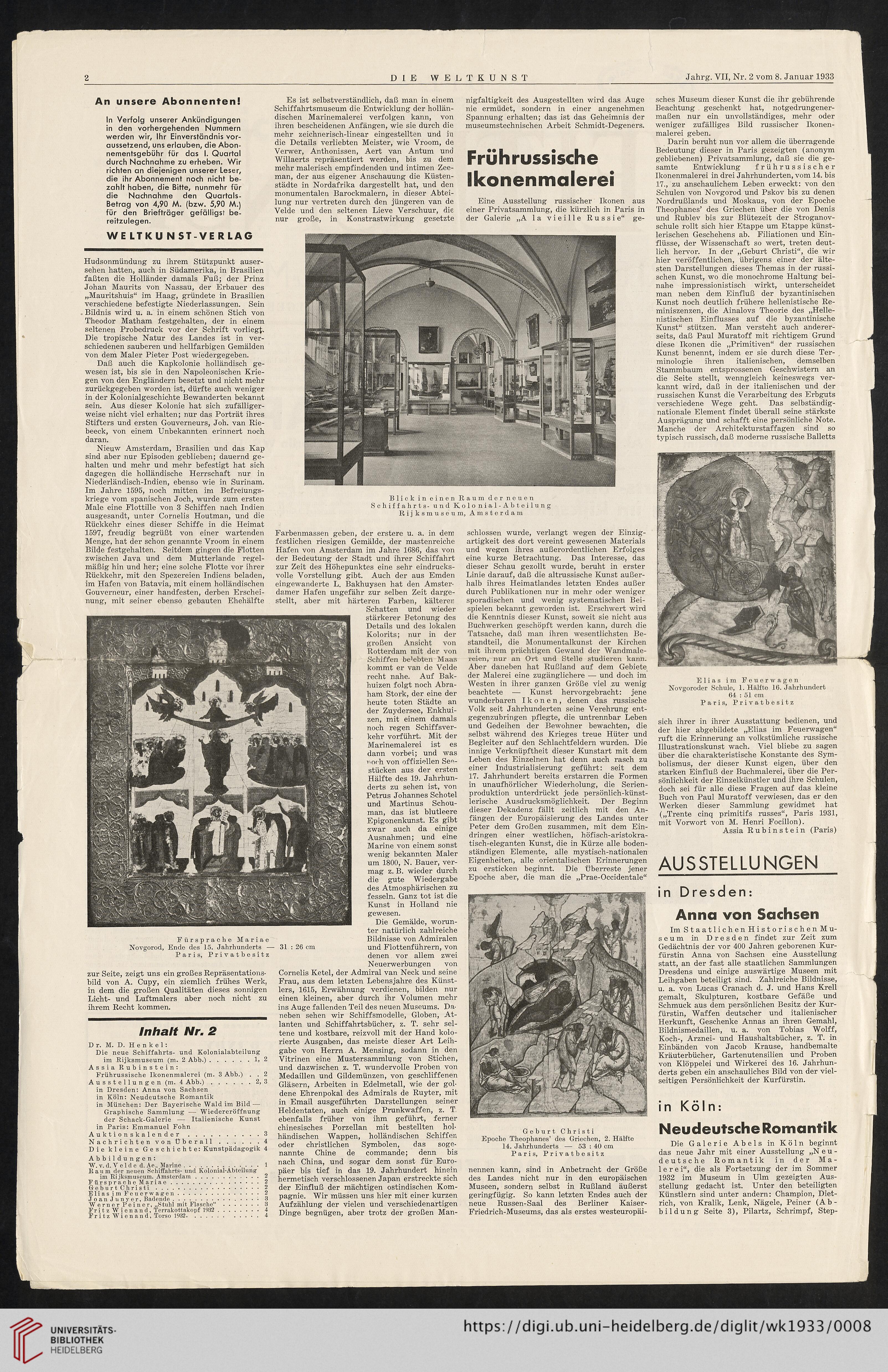

Blick in einen Raum der neuen

Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung

Rijksmuseum, Amsterdam

1597, freudig begrüßt von einer wartenden

Menge, hat der schon genannte Vroom in einem

Bilde festgehalten. Seitdem gingen die Flotten

zwischen Java und dem Mutterlande regel-

mäßig hin und her; eine solche Flotte vor ihrer

Rückkehr, mit den Spezereien Indiens beladen,

im Hafen von Batavia, mit einem holländischen

Gouverneur, einer handfesten, derben Erschei-

nung, mit seiner ebenso gebauten Ehehälfte

Farbenmassen geben, der erstere u. a. in dem

festlichen riesigen Gemälde, der mastenreiche

Hafen von Amsterdam im Jahre 1686, das von

der Bedeutung der Stadt und ihrer Schiffahrt

zur Zeit des Höhepunktes eine sehr eindrucks-

volle Vorstellung gibt. Auch der aus Emden

eingewanderte L. Bakhuysen hat den Amster-

damer Hafen ungefähr zur selben Zeit darge-

stellt, aber mit härteren Farben, kälteren

Schatten und wieder

stärkerer Betonung des

Details und des lokalen

Kolorits; nur in der

großen Ansicht von

Rotterdam mit der von

Schiffen belebten Maas

kommt er van de Velde

recht nahe. Auf Bak-

huizen folgt noch Abra-

ham Stork, der eine der

heute toten Städte an

der Zuydersee, Enkhui-

zen, mit einem damals

noch regen Schiffsver-

kehr vorführt. Mit der

Marinemalerei ist es

dann vorbei; und was

noch von offiziellen See-

stücken aus der ersten

Hälfte des 19. Jahrhun-

derts zu sehen ist, von

Petrus Johannes Schotel

und Martinus Schou-

man, das ist blutleere

Epigonenkunst. Es gibt

zwar auch da einige

Ausnahmen; und eine

Marine von einem sonst

wenig bekannten Maler

um 1800, N. Bauer, ver-

mag z. B. wieder durch

die gute Wiedergabe

des Atmosphärischen zu

fesseln. Ganz tot ist die

Kunst in Holland nie

gewesen.

Die Gemälde, worun-

ter natürlich zahlreiche

Fürsprache Mariae

Novgorod, Ende des 15. Jahrhunderts -

Paris, Privatbesitz

zur Seite, zeigt uns ein großes Repräsentations-

bild von A. Cupy, ein ziemlich frühes Werk,

in dem die großen Qualitäten dieses sonnigen

Licht- und Luftmalers aber noch nicht zu

ihrem Recht kommen.

Inhalt Nr. 2

D r. M. D. Henkel:

Die neue Schiffahrts- und Kolonialabteilung

im Rijksmuseum (m. 2 Abb.).1, 2

Assia Rubinstein:

Frührussische Ikonenmalerei (m. 3 Abb.) . . 2

Ausstellungen (m. 4 Abb.).2, 3

in Dresden: Anna von Sachsen

in Köln: Neudeutsche Romantik

in München: Der Bayerische Wald im Bild —

Graphische Sammlung — Wiedereröffnung

der Schack-Galerie — Italienische Kunst

in Paris: Emmanuel Föhn

Auktionskalender.3

Nachrichten von Überall.4

Die kleine Geschichte: Kunstpädagogik 4

Abbildungen:

W. v. d. V e 1 d e d. Ae., Marine.1

Raum der neuen Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung

im Rijksmuseum. Amsterdam.2

Fürsprache Mariae.2

GeburtChristi.2

Elias im Fe u er wagen.2

JoanJunyer, Badende. 3

W e rn e r P e i n er, „Stuhl mit Flasche“ .3

Fritz. Wienand, Terrakottakopf 1932 .4

Fritz Wienand, Torso 1932 .4

Bildnisse von Admiralen

31 : 26 cm und Flottenführern, von

denen vor allem zwei

Neuerwerbungen von

Cornelis Ketel, der Admiral van Neck und seine

Frau, aus dem letzten Lebensjahre des Künst-

lers, 1615, Erwähnung verdienen, bilden nur

einen kleinen, aber durch ihr Volumen mehr

ins Auge fallenden Teil des neuen Museums. Da-

neben sehen wir Schiffsmodelle, Globen, At-

lanten und Schiffahrtsbücher, z. T. sehr sel-

tene und kostbare, reizvoll mit der Hand kolo-

rierte Ausgaben, das meiste dieser Art Leih-

gabe von Herrn A. Mensing, sodann in den

Vitrinen eine Mustersammlung von Stichen,

und dazwischen z. T. wundervolle Proben von

Medaillen und Gildemünzen, von geschliffenen

Gläsern, Arbeiten in Edelmetall, wie der gol-

dene Ehrenpokal des Admirals de Ruyter, mit

in Email ausgeführten Darstellungen seiner

Heldentaten, auch einige Prunkwaffen, z. T

ebenfalls früher von ihm geführt, ferner

chinesisches Porzellan mit bestellten hol-

händischen Wappen, holländischen Schiffen

oder christlichen Symbolen, das soge-

nannte Chine de commande; denn bis

nach China, und sogar dem sonst für Euro-

päer bis tief in das 19. Jahrhundert hinein

hermetisch verschlossenen Japan erstreckte sich

der Einfluß der mächtigen ostindischen Kom-

pagnie. Wir müssen uns hier mit einer kurzen

Aufzählung der vielen und verschiedenartigen

Dinge begnügen, aber trotz der großen Man-

schlossen wurde, verlangt wegen der Einzig-

artigkeit des dort vereint gewesenen Materials

und wegen ihres außerordentlichen Erfolges

eine kurze Betrachtung. Das Interesse, das

dieser Schau gezollt wurde, beruht in erster

Linie darauf, daß die altrussische Kunst außer-

halb ihres Heimatlandes letzten Endes außer

durch Publikationen nur in mehr oder weniger

sporadischen und wenig systematischen Bei-

spielen bekannt geworden ist. Erschwert wird

die Kenntnis dieser Kunst, soweit sie nicht aus

Buchwerken geschöpft werden kann, durch die

Tatsache, daß man ihren wesentlichsten Be-

standteil, die Monumentalkunst der Kirchen

mit ihrem prächtigen Gewand der Wandmale-

reien, nur an Ort und Stelle studieren kann.

Aber daneben hat Rußland auf dem Gebiete

der Malerei eine zugänglichere — und doch im

Westen in ihrer ganzen Größe viel zu wenig

beachtete — Kunst hervorgebracht: jene

wunderbaren Ikonen, denen das russische

Volk seit Jahrhunderten seine Verehrung ent-

gegenzubringen pflegte, die untrennbar Leben

und Gedeihen der Bewohner bewachten, die

selbst während des Krieges treue Hüter und

Begleiter auf den Schlachtfeldern wurden. Die

innige Verknüpftheit dieser Kunstart mit dem

Leben des Einzelnen hat denn auch rasch zu

einer Industrialisierung geführt: seit dem

17. Jahrhundert bereits erstarren die Formen

in unaufhörlicher Wiederholung, die Serien-

produktion unterdrückt jede persönlich-künst-

lerische Ausdrucksmöglichkeit. Der Beginn

dieser Dekadenz fällt zeitlich mit den An-

fängen der Europäisierung des Landes unter

Peter dem Großen zusammen, mit dem Ein-

dringen einer westlichen, höfisch-aristokra-

tisch-eleganten Kunst, die in Kürze alle boden-

ständigen Elemente, alle mystisch-nationalen

Eigenheiten, alle orientalischen Erinnerungen

zu ersticken beginnt. Die Überreste jener

Epoche aber, die man die „Prae-Occidentale“

Geburt Christi

Epoche Theophanes’ des Griechen, 2. Hälfte

14. Jahrhunderts •— 53 : 40 cm

Paris, Privatbesitz

nennen kann, sind in Anbetracht der Größe

des Landes nicht nur in den europäischen

Museen, sondern selbst in Rußland äußerst

geringfügig. So kann letzten Endes auch der

neue Russen-Saal des Berliner Kaiser-

Friedrich-Museums, das als erstes westeuropäi-

sches Museum dieser Kunst die ihr gebührende

Beachtung geschenkt hat, notgedrungener-

maßen nur ein unvollständiges, mehr oder

weniger zufälliges Bild russischer Ikonen-

malerei geben.

Darin beruht nun vor allem die überragende

Bedeutung dieser in Paris gezeigten (anonym

gebliebenen) Privatsammlung, daß sie die ge-

samte Entwicklung frührussischer

Ikonenmalerei in drei Jahrhunderten, vom 14. bis

17., zu anschaulichem Leben erweckt: von den

Schulen von Novgorod und Pskov bis zu denen

Nordrußlands und Moskaus, von der Epoche

Theophanes’ des Griechen über die von Denis

und Rublev bis zur Blütezeit der Stroganov-

schule rollt sich hier Etappe um Etappe künst-

lerischen Geschehens ab. Filiationen und Ein-

flüsse, der Wissenschaft so wert, treten deut-

lich hervor. In der „Geburt Christi“, die wir

hier veröffentlichen, übrigens einer der älte-

sten Darstellungen dieses Themas in der russi-

schen Kunst, wo die monochrome Haltung bei-

nahe impressionistisch wirkt, unterscheidet

man neben dem Einfluß der byzantinischen

Kunst noch deutlich frühere hellenistische Re-

miniszenzen, die Ainalovs Theorie des „Helle-

nistischen Einflusses auf die byzantinische

Kunst“ stützen. Man versteht auch anderer-

seits, daß Paul Muratoff mit richtigem Grund

diese Ikonen die „Primitiven“ der russischen

Kunst benennt, indem er sie durch diese Ter-

minologie ihren italienischen, demselben

Stammbaum entsprossenen Geschwistern an

die Seite stellt, wenngleich keineswegs ver-

kannt wird, daß in der italienischen und der

russischen Kunst die Verarbeitung des Erbguts

verschiedene Wege geht. Das selbständig-

nationale Element findet überall seine stärkste

Ausprägung und schafft eine persönliche Note.

Manche der Architekturstaffagen sind so

typisch russisch, daß moderne russische Balletts

Elias im Feuerwagen

Novgoroder Schule, 1. Hälfte 16. Jahrhundert

64 : 51 cm

Paris, Privatbesitz

sich ihrer in ihrer Ausstattung bedienen, und

der hier abgebildete „Elias im Feuerwagen“

ruft die Erinnerung an volkstümliche russische

Illustrationskunst wach. Viel bliebe zu sagen

über die charakteristische Konstante des Sym-

bolismus, der dieser Kunst eigen, über den

starken Einfluß der Buchmalerei, über die Per-

sönlichkeit der Einzelkünstler und ihre Schulen,

doch sei für alle diese Fragen auf das kleine

Buch von Paul Muratoff verwiesen, das er den

Werken dieser Sammlung gewidmet hat

(„Trente cinq primitifs russes“, Paris 1931,

mit Vorwort von M. Henri Focillon).

Assia Rubinstein (Paris)

AUSSTELLUNGEN

in Dresden:

Anna von Sachsen

Im Staatlichen Historischen Mu-

seum in Dresden findet zur Zeit zum

Gedächtnis der vor 400 Jahren geborenen Kur-

fürstin Anna von Sachsen eine Ausstellung

statt, an der fast alle staatlichen Sammlungen

Dresdens und einige auswärtige Museen mit

Leihgaben beteiligt sind. Zahlreiche Bildnisse,

u. a. von Lucas Cranach d. J. und Hans Krell

gemalt, Skulpturen, kostbare Gefäße und

Schmuck aus dem persönlichen Besitz der Kur-

fürstin, Waffen deutscher und italienischer

Herkunft, Geschenke Annas an ihren Gemahl,

Bildnismedaillen, u. a. von Tobias Wolff,

Koch-, Arznei- und Haushaltsbücher, z. T. in

Einbänden von Jacob Krause, handbemalte

Kräuterbücher, Gartenutensilien und Proben

von Klöppelei und Wirkerei des 16. Jahrhun-

derts geben ein anschauliches Bild von der viel-

seitigen Persönlichkeit der Kurfürstin.

in Köln:

Neudeutsche Romantik

Die Galerie Abels in Köln beginnt

das neue Jahr mit einer Ausstellung „Neu-

deutsche Romantik in der Ma-

lere i“, die als Fortsetzung der im Sommer

1932 im Museum in Ulm gezeigten Aus-

stellung gedacht ist. Unter den beteiligten

Künstlern sind unter andern: Champion, Diet-

rich, von Kralik, Lenk, Nägele, Peiner (Ab-

bildung Seite 3), Pilartz, Schrimpf, Step-

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 2 vom 8. Januar 1933

An unsere Abonnenten!

In Verfolg unserer Ankündigungen

in den vorhergehenden Nummern

werden wir, Ihr Einverständnis vor-

aussetzend, uns erlauben, die Abon-

nementsgebühr für das I. Quartal

durch Nachnahme zu erheben. Wir

richten an diejenigen unserer leser,

die ihr Abonnement noch nicht be-

zahlt haben, die Bitte, nunmehr für

die Nachnahme den Quartals-

Betrag von 4,90 M. (bzw. 5,90 M.)

für den Briefträger gefälligst be-

reitzulegen.

Es ist selbstverständlich, daß man in einem

Schiffahrtsmuseum die Entwicklung der hollän-

dischen Marinemalerei verfolgen kann, von

ihren bescheidenen Anfängen, wie sie durch die

mehr zeichnerisch-linear eingestellten und in

die Details verliebten Meister, wie Vroom, de

Verwer, Anthonissen, Aert van Antum und

Willaerts repräsentiert werden, bis zu dem

mehr malerisch empfindenden und intimen Zee-

man, der aus eigener Anschauung die Küsten-

städte in Nordafrika dargestellt hat, und den

monumentalen Barockmalern, in dieser Abtei-

lung nur vertreten durch den jüngeren van de

Velde und den seltenen Lieve Verschuur, die

nur große, in Konstrastwirkung gesetzte

nigfaltigkeit des Ausgestellten wird das Auge

nie ermüdet, sondern in einer angenehmen

Spannung erhalten; das ist das Geheimnis der

museumstechnischen Arbeit Schmidt-Degeners.

Früh russische

Ikonenmalerei

Eine Ausstellung russischer Ikonen aus

einer Privatsammlung, die kürzlich in Paris in

der Galerie „A la vieille Russie“ ge-

WE LTKU N ST-VE RLAG

Hudsonmündung zu ihrem Stützpunkt auser-

sehen hatten, auch in Südamerika, in Brasilien

faßten die Holländer damals Fuß; der Prinz

Johan Maurits von Nassau, der Erbauer des

„Mauritshuis“ im Haag, gründete in Brasilien

verschiedene befestigte Niederlassungen. Sein

Bildnis wird u. a. in einem schönen Stich von

Theodor Matham festgehalten, der in einem

seltenen Probedruck vor der Schrift vorliegt.

Die tropische Natur des Landes ist in ver-

schiedenen sauberen und hellfarbigen Gemälden

von dem Maiei- Pieter Post wiedergegeben.

Daß auch die Kapkolonie holländisch ge-

wesen ist, bis sie in den Napoleonischen Krie-

gen von den Engländern besetzt und nicht mehr

zurückgegeben worden ist, dürfte auch weniger

in der Kolonialgeschichte Bewanderten bekannt

sein. Aus dieser Kolonie hat sich zufälliger-

weise nicht viel erhalten; nur das Porträt ihres

Stifters und ersten Gouverneurs, Joh. van Rie-

beeck, von einem Unbekannten erinnert noch

daran.

Nieuw Amsterdam, Brasilien und das Kap

sind aber nur Episoden geblieben; dauernd ge-

halten und mehr und mehr befestigt hat sich

dagegen die holländische Herrschaft nur in

Niederländisch-Indien, ebenso wie in Surinam.

Im Jahre 1595, noch mitten im Befreiungs-

kriege vom spanischen Joch, wurde zum ersten

Male eine Flottille von 3 Schiffen nach Indien

ausgesandt, unter Cornelis Houtman, und die

Rückkehr eines dieser Schiffe in die Heimat

Blick in einen Raum der neuen

Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung

Rijksmuseum, Amsterdam

1597, freudig begrüßt von einer wartenden

Menge, hat der schon genannte Vroom in einem

Bilde festgehalten. Seitdem gingen die Flotten

zwischen Java und dem Mutterlande regel-

mäßig hin und her; eine solche Flotte vor ihrer

Rückkehr, mit den Spezereien Indiens beladen,

im Hafen von Batavia, mit einem holländischen

Gouverneur, einer handfesten, derben Erschei-

nung, mit seiner ebenso gebauten Ehehälfte

Farbenmassen geben, der erstere u. a. in dem

festlichen riesigen Gemälde, der mastenreiche

Hafen von Amsterdam im Jahre 1686, das von

der Bedeutung der Stadt und ihrer Schiffahrt

zur Zeit des Höhepunktes eine sehr eindrucks-

volle Vorstellung gibt. Auch der aus Emden

eingewanderte L. Bakhuysen hat den Amster-

damer Hafen ungefähr zur selben Zeit darge-

stellt, aber mit härteren Farben, kälteren

Schatten und wieder

stärkerer Betonung des

Details und des lokalen

Kolorits; nur in der

großen Ansicht von

Rotterdam mit der von

Schiffen belebten Maas

kommt er van de Velde

recht nahe. Auf Bak-

huizen folgt noch Abra-

ham Stork, der eine der

heute toten Städte an

der Zuydersee, Enkhui-

zen, mit einem damals

noch regen Schiffsver-

kehr vorführt. Mit der

Marinemalerei ist es

dann vorbei; und was

noch von offiziellen See-

stücken aus der ersten

Hälfte des 19. Jahrhun-

derts zu sehen ist, von

Petrus Johannes Schotel

und Martinus Schou-

man, das ist blutleere

Epigonenkunst. Es gibt

zwar auch da einige

Ausnahmen; und eine

Marine von einem sonst

wenig bekannten Maler

um 1800, N. Bauer, ver-

mag z. B. wieder durch

die gute Wiedergabe

des Atmosphärischen zu

fesseln. Ganz tot ist die

Kunst in Holland nie

gewesen.

Die Gemälde, worun-

ter natürlich zahlreiche

Fürsprache Mariae

Novgorod, Ende des 15. Jahrhunderts -

Paris, Privatbesitz

zur Seite, zeigt uns ein großes Repräsentations-

bild von A. Cupy, ein ziemlich frühes Werk,

in dem die großen Qualitäten dieses sonnigen

Licht- und Luftmalers aber noch nicht zu

ihrem Recht kommen.

Inhalt Nr. 2

D r. M. D. Henkel:

Die neue Schiffahrts- und Kolonialabteilung

im Rijksmuseum (m. 2 Abb.).1, 2

Assia Rubinstein:

Frührussische Ikonenmalerei (m. 3 Abb.) . . 2

Ausstellungen (m. 4 Abb.).2, 3

in Dresden: Anna von Sachsen

in Köln: Neudeutsche Romantik

in München: Der Bayerische Wald im Bild —

Graphische Sammlung — Wiedereröffnung

der Schack-Galerie — Italienische Kunst

in Paris: Emmanuel Föhn

Auktionskalender.3

Nachrichten von Überall.4

Die kleine Geschichte: Kunstpädagogik 4

Abbildungen:

W. v. d. V e 1 d e d. Ae., Marine.1

Raum der neuen Schiffahrts- und Kolonial-Abteilung

im Rijksmuseum. Amsterdam.2

Fürsprache Mariae.2

GeburtChristi.2

Elias im Fe u er wagen.2

JoanJunyer, Badende. 3

W e rn e r P e i n er, „Stuhl mit Flasche“ .3

Fritz. Wienand, Terrakottakopf 1932 .4

Fritz Wienand, Torso 1932 .4

Bildnisse von Admiralen

31 : 26 cm und Flottenführern, von

denen vor allem zwei

Neuerwerbungen von

Cornelis Ketel, der Admiral van Neck und seine

Frau, aus dem letzten Lebensjahre des Künst-

lers, 1615, Erwähnung verdienen, bilden nur

einen kleinen, aber durch ihr Volumen mehr

ins Auge fallenden Teil des neuen Museums. Da-

neben sehen wir Schiffsmodelle, Globen, At-

lanten und Schiffahrtsbücher, z. T. sehr sel-

tene und kostbare, reizvoll mit der Hand kolo-

rierte Ausgaben, das meiste dieser Art Leih-

gabe von Herrn A. Mensing, sodann in den

Vitrinen eine Mustersammlung von Stichen,

und dazwischen z. T. wundervolle Proben von

Medaillen und Gildemünzen, von geschliffenen

Gläsern, Arbeiten in Edelmetall, wie der gol-

dene Ehrenpokal des Admirals de Ruyter, mit

in Email ausgeführten Darstellungen seiner

Heldentaten, auch einige Prunkwaffen, z. T

ebenfalls früher von ihm geführt, ferner

chinesisches Porzellan mit bestellten hol-

händischen Wappen, holländischen Schiffen

oder christlichen Symbolen, das soge-

nannte Chine de commande; denn bis

nach China, und sogar dem sonst für Euro-

päer bis tief in das 19. Jahrhundert hinein

hermetisch verschlossenen Japan erstreckte sich

der Einfluß der mächtigen ostindischen Kom-

pagnie. Wir müssen uns hier mit einer kurzen

Aufzählung der vielen und verschiedenartigen

Dinge begnügen, aber trotz der großen Man-

schlossen wurde, verlangt wegen der Einzig-

artigkeit des dort vereint gewesenen Materials

und wegen ihres außerordentlichen Erfolges

eine kurze Betrachtung. Das Interesse, das

dieser Schau gezollt wurde, beruht in erster

Linie darauf, daß die altrussische Kunst außer-

halb ihres Heimatlandes letzten Endes außer

durch Publikationen nur in mehr oder weniger

sporadischen und wenig systematischen Bei-

spielen bekannt geworden ist. Erschwert wird

die Kenntnis dieser Kunst, soweit sie nicht aus

Buchwerken geschöpft werden kann, durch die

Tatsache, daß man ihren wesentlichsten Be-

standteil, die Monumentalkunst der Kirchen

mit ihrem prächtigen Gewand der Wandmale-

reien, nur an Ort und Stelle studieren kann.

Aber daneben hat Rußland auf dem Gebiete

der Malerei eine zugänglichere — und doch im

Westen in ihrer ganzen Größe viel zu wenig

beachtete — Kunst hervorgebracht: jene

wunderbaren Ikonen, denen das russische

Volk seit Jahrhunderten seine Verehrung ent-

gegenzubringen pflegte, die untrennbar Leben

und Gedeihen der Bewohner bewachten, die

selbst während des Krieges treue Hüter und

Begleiter auf den Schlachtfeldern wurden. Die

innige Verknüpftheit dieser Kunstart mit dem

Leben des Einzelnen hat denn auch rasch zu

einer Industrialisierung geführt: seit dem

17. Jahrhundert bereits erstarren die Formen

in unaufhörlicher Wiederholung, die Serien-

produktion unterdrückt jede persönlich-künst-

lerische Ausdrucksmöglichkeit. Der Beginn

dieser Dekadenz fällt zeitlich mit den An-

fängen der Europäisierung des Landes unter

Peter dem Großen zusammen, mit dem Ein-

dringen einer westlichen, höfisch-aristokra-

tisch-eleganten Kunst, die in Kürze alle boden-

ständigen Elemente, alle mystisch-nationalen

Eigenheiten, alle orientalischen Erinnerungen

zu ersticken beginnt. Die Überreste jener

Epoche aber, die man die „Prae-Occidentale“

Geburt Christi

Epoche Theophanes’ des Griechen, 2. Hälfte

14. Jahrhunderts •— 53 : 40 cm

Paris, Privatbesitz

nennen kann, sind in Anbetracht der Größe

des Landes nicht nur in den europäischen

Museen, sondern selbst in Rußland äußerst

geringfügig. So kann letzten Endes auch der

neue Russen-Saal des Berliner Kaiser-

Friedrich-Museums, das als erstes westeuropäi-

sches Museum dieser Kunst die ihr gebührende

Beachtung geschenkt hat, notgedrungener-

maßen nur ein unvollständiges, mehr oder

weniger zufälliges Bild russischer Ikonen-

malerei geben.

Darin beruht nun vor allem die überragende

Bedeutung dieser in Paris gezeigten (anonym

gebliebenen) Privatsammlung, daß sie die ge-

samte Entwicklung frührussischer

Ikonenmalerei in drei Jahrhunderten, vom 14. bis

17., zu anschaulichem Leben erweckt: von den

Schulen von Novgorod und Pskov bis zu denen

Nordrußlands und Moskaus, von der Epoche

Theophanes’ des Griechen über die von Denis

und Rublev bis zur Blütezeit der Stroganov-

schule rollt sich hier Etappe um Etappe künst-

lerischen Geschehens ab. Filiationen und Ein-

flüsse, der Wissenschaft so wert, treten deut-

lich hervor. In der „Geburt Christi“, die wir

hier veröffentlichen, übrigens einer der älte-

sten Darstellungen dieses Themas in der russi-

schen Kunst, wo die monochrome Haltung bei-

nahe impressionistisch wirkt, unterscheidet

man neben dem Einfluß der byzantinischen

Kunst noch deutlich frühere hellenistische Re-

miniszenzen, die Ainalovs Theorie des „Helle-

nistischen Einflusses auf die byzantinische

Kunst“ stützen. Man versteht auch anderer-

seits, daß Paul Muratoff mit richtigem Grund

diese Ikonen die „Primitiven“ der russischen

Kunst benennt, indem er sie durch diese Ter-

minologie ihren italienischen, demselben

Stammbaum entsprossenen Geschwistern an

die Seite stellt, wenngleich keineswegs ver-

kannt wird, daß in der italienischen und der

russischen Kunst die Verarbeitung des Erbguts

verschiedene Wege geht. Das selbständig-

nationale Element findet überall seine stärkste

Ausprägung und schafft eine persönliche Note.

Manche der Architekturstaffagen sind so

typisch russisch, daß moderne russische Balletts

Elias im Feuerwagen

Novgoroder Schule, 1. Hälfte 16. Jahrhundert

64 : 51 cm

Paris, Privatbesitz

sich ihrer in ihrer Ausstattung bedienen, und

der hier abgebildete „Elias im Feuerwagen“

ruft die Erinnerung an volkstümliche russische

Illustrationskunst wach. Viel bliebe zu sagen

über die charakteristische Konstante des Sym-

bolismus, der dieser Kunst eigen, über den

starken Einfluß der Buchmalerei, über die Per-

sönlichkeit der Einzelkünstler und ihre Schulen,

doch sei für alle diese Fragen auf das kleine

Buch von Paul Muratoff verwiesen, das er den

Werken dieser Sammlung gewidmet hat

(„Trente cinq primitifs russes“, Paris 1931,

mit Vorwort von M. Henri Focillon).

Assia Rubinstein (Paris)

AUSSTELLUNGEN

in Dresden:

Anna von Sachsen

Im Staatlichen Historischen Mu-

seum in Dresden findet zur Zeit zum

Gedächtnis der vor 400 Jahren geborenen Kur-

fürstin Anna von Sachsen eine Ausstellung

statt, an der fast alle staatlichen Sammlungen

Dresdens und einige auswärtige Museen mit

Leihgaben beteiligt sind. Zahlreiche Bildnisse,

u. a. von Lucas Cranach d. J. und Hans Krell

gemalt, Skulpturen, kostbare Gefäße und

Schmuck aus dem persönlichen Besitz der Kur-

fürstin, Waffen deutscher und italienischer

Herkunft, Geschenke Annas an ihren Gemahl,

Bildnismedaillen, u. a. von Tobias Wolff,

Koch-, Arznei- und Haushaltsbücher, z. T. in

Einbänden von Jacob Krause, handbemalte

Kräuterbücher, Gartenutensilien und Proben

von Klöppelei und Wirkerei des 16. Jahrhun-

derts geben ein anschauliches Bild von der viel-

seitigen Persönlichkeit der Kurfürstin.

in Köln:

Neudeutsche Romantik

Die Galerie Abels in Köln beginnt

das neue Jahr mit einer Ausstellung „Neu-

deutsche Romantik in der Ma-

lere i“, die als Fortsetzung der im Sommer

1932 im Museum in Ulm gezeigten Aus-

stellung gedacht ist. Unter den beteiligten

Künstlern sind unter andern: Champion, Diet-

rich, von Kralik, Lenk, Nägele, Peiner (Ab-

bildung Seite 3), Pilartz, Schrimpf, Step-