4

DIE W E L T K U N 8 T

Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933

Nachrichten von Überall

Der Berliner Germanenkopf —

eine Arbeit der Neuzeit

Als eine besonders schöne Germanen-Dar-

stellung steht im Eingangsraum des Römisch-

Germanischen Zentralmuseums in Mainz, des

Provinzialmuseums in Halle und auf dem Titel-

blatt einer bekannten Vorgeschichts-Zeitschrift

der Germanenkopf, der bisher im römischen

Saal des Alten Museums in Berlin bewahrt

wurde. Jetzt ist dieser Kopf zusammen mit

mehreren anderen Büsten, die alle einmal zur

Sammlung des Kardinals Polignac gehört

haben, aus dem Saal der Originale in das Depot

verbracht worden, weil sich der Marmorkopf

als eine Arbeit des 18. Jahrhunderts erwies.

Hübner hat im Jahre 1867 die Büste als die

eines Germanen bezeichnet. Wie Dr. Carl

B 1 ü m e 1, der Kustos der Berliner Antiken-

sammlung, jetzt im Anzeiger der Römisch-Ger-

manischen Kommission des Deutschen Archäo-

logischen Instituts mitteilt, hat eine neue

Untersuchung der Büste die Zweifel an ihrer

antiken Herkunft zur Gewißheit erhoben. Nase

und Brust sind angestückt, aber aus demselben

Block von derselben Hand gearbeitet — wahr-

scheinlich wurden sie, um dem Stück ein altes

Ausssehen zu geben, abgeschlagen und dann

wieder angesetzt. Leichte Spuren von Ver-

witterung im Haar sind künstlich durch Säure

hergestellt worden. Auch nicht in den Tiefen

des Haars hat sich eine Spur von Kalksinter

erhalten, die bei antiken Arbeiten, die einmal

unter der Erde waren, niemals ganz zu fehlen

pflegt, selbst dann nicht, wenn sie später stark

überarbeitet und geputzt wurden. Offenbar ist

die Büste in Anlehnung an antike Vorbilder des

3. Jahrhunderts im 18. Jahrhundert verhältnis-

mäßig frei nachgeschaffen worden.

Freskenfunde im Vatikan

In den Stanzen der Floreria, die neben dem

San Damaso-Hofe liegen, sind bei Restaura-

tionsarbeiten Spuren sehr alter Fresken zum

Vorschein gekommen. Eine weitere Partie

der Wand ist probeweise freigelegt worden,

dann hat man eine ganze Wand befreit, nach-

dem sich die Bedeutsamkeit der Bildwerke

erwiesen hatte. Nach den Untersuchungen

der Professoren Nogara und Biagetti handelt

es sich um Fresken, die in der zweiten Hälfte

des Quattrocento durch Innocenz VIII. bestellt

worden sind. Die Stanzen gaben damals einen

freien Blick auf die Wintergärten des Vati-

kans, auf denen später Sixtus IV. die Anfänge

der kürzlich zum Teil eingestürzten Bibliothek

errichtete. Es haben sich Wappen jenes Pap-

stes auf dem Fresco gefunden und außerdem

ist die Tatsache, daß er größere Dekorationen

vornehmen ließ, belegt. Allerdings fehlt jede

Angabe, wer die Malereien vorgenommen hat

und auch die beiden- Kunstgelehrten haben

eine sichere Vermutung nicht geäußert. —th

Denkmalschutz in Daghestan

Die kunstwissenschaftliche Expedition der

„Staatl. Restaurations-Werkstätten“, Moskau,

nach der Daghestanschen Sowjetrepublik ist

kürzlich mit einer reichen Ausbeute zurück-

gekehrt. Die Teilnehmer der Expedition haben

genaue Untersuchungen hinsichtlich der großen

Derbentmauer angestellt, die im VI. Jahrh.

entstanden ist, sich 60 Kilometer weit in die

Berge hinzieht und mit zahlreichen Inschriften

in altpersischer und arabischer Sprache bedeckt

ist. Ferner wurde die alte Moschee in Derbent

erforscht und ausgemessen, die von den

Arabern im 8. Jahrhundert bei der Eroberung

Daghestans erbaut wurde und an welcher

demnächst Restaurationsarbeiten vorgenommen

werden sollen. Im ganzen sind nunmehr etwa

25 historische Denkmäler der Räterepublik

Daghestan unter Denkmalsschutz gestellt.

P. Ett.

Bruegel-Erwerbungen

Pieter Bruegels „Vertreibung der Wechsler

aus dem Tempel“, die vor kurzer Zeit im Ber-

liner Kunsthandel auftauchte und von Geheim-

rat Max J. Friedländer als eigenhändige Arbeit

des großen altniederländischen Meisters ver-

öffentlicht wurde, ist an das Staatsmuseum in

Kopenhagen verkauft worden. Prof.

Gustav Glück reiht in seinem neuen großen

Bruegel-Werke das Bild als das dritte in der

zeitlichen Folge der Gemälde des Meisters ein:

nach dem „Hafen von Neapel“, den Dr. Ludwig

Burchard vor einiger Zeit in der Sammlung des

Fürsten Doria in Rom gefunden hat, und nach

dem „Kampf des Erzengels Michael mit dem

Drachen“, den Dr. Vitale Bloch in Berlin be-

sitzt.

W. Grote-Hasenbalg

Berlin W 9, Lennestr. 12

B 2 LütZOW 4739

Islamische Kunst

Alte Teppiche und Stoffe

Antiquitäten

Das Metropolitan-Museum in New

York stellt unter seinen Neuerwerbungen

einen Holzstock aus, der der Figdor-Sammlung

in Wien entstammt und eine Zeichnung des

großen Bauern-Bruegel trägt. Es ist eines der

wenigen erhaltenen Dokumente für die Technik

des Holzschnittes, wie ihn die großen Meister

des 15. und 16. Jahrhunderts geübt haben: der

Zeichner hat den Holzstock zuerst mit einem

weichen weißlichen Überzug versehen und dann

darauf seine Federzeichnung ausgeführt. Nach-

dem dies geschehen, hat der Holzschneider die

Arbeit begonnen, zwischen den Linien des

Zeichners die weißen Flächen auszuheben, um

den Druck des Holzschnittes zu ermöglichen.

Münchener Chronik

Die Künstlergemeinschaft „K u n s t für

Alle“ bietet in ihrer Ausstellung in der Re-

sidenz eine Kollektivschau von Gemälden Prof.

Anton Hoffmanns, des Malers der

Bayerischen Armee, anläßlich dessen 70. Ge-

burtstages. Ferner Interieurs bayerischer

Kirchen von Prof. Otto Hamel, Aquarelle

von Ed. Harrison Campton und Gemälde

von Erwin K n i r r und Max Land-

Schreiber.

Münchener Altertumsverein. Als

Nachfolger des kürzlich verstorbenen, hochver-

dienten Vorsitzenden, Prof. Franz Wolter,

wurde Dr. Hubert Wilm gewählt.

Veit Stoß und Polen

Aus Anlaß des 400jährigen Todestages von

Veit Stoß bereitet das Germanische National-

museum seiner Vaterstadt Nürnberg eine Ge-

Brüsseler Kunstausstellungspläne

Die belgische Kunstverwaltung kündigt für

die große Brüsseler Ausstellung von 1935 auch

eine besondere geschichtliche Abteilung an:

dächtnisausstellung vor.

Aber auch in Krakau,

in dessen Marienkirche

sein Hauptwerk, der

große Altar, steht, wird

eine Feier gerüstet,

wenn die Gesellschaft

für Freunde der Ge-

schichte und Altertümer

Krakaus auch beschlos-

sen hat, sie in beschei-

denem Rahmen zu be-

gehen und mit dem

Kongreß slavischer Ge-

lehrter zusammenzu-

legen. Eine Festgabe

wird mit deutschem und

polnischem Text von

Prof. S z y d 1 o w , dem

Kunsthistoriker der

Universität Krakau, ver-

öffentlichtwerden. Nach

einem Bericht dieses

Gelehrten ist die Re-

staurierungsarbeit am

Hochaltar der Marien-

kirche jetzt abgeschlos-

sen. Sie sollte die Ver-

unstaltungen und Über-

malungen besonders aus

der Zeit der letzten Re-

stauration von 1866—71

beseitigen und die alte

Bemalung wieder her-

stellen. Es ergab sich,

daß die zuletzt ultra-

marineblau übermalten

Hintergründe, auf denen

die Reliefdarstellungen

sitzen, Malereien ge-

tragen haben, die zu

dem Schnitzwerk in Be-

ziehung standen. Einen

Teil hat man von den

Schichten von Staub,

Schmutz und Über-

malung befreien kön-

nen. Übrigens hat eben

erst der Anthropologe

der Krakauer Universi-

tät, J. Talko Hryn-

c e w i c z , an die latei-

nische Errichtungs-

urkunde erinnert, die in

einem Kasten gefunden

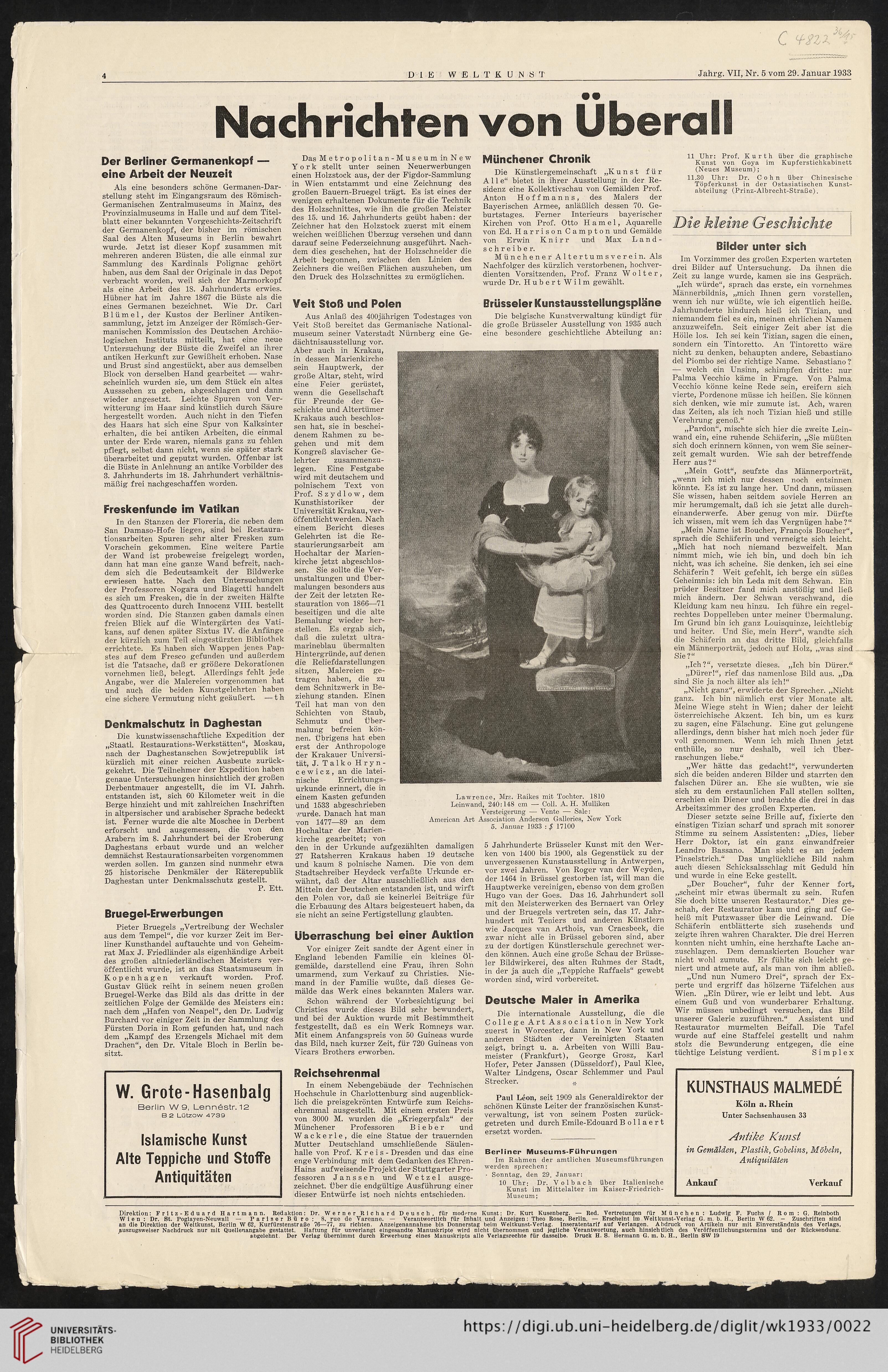

Lawrence, Mrs. Raikes mit Tochter. 1810

und 1533 abgeschrieben

wurde. Danach hat man

von 1477—89 an dem

Hochaltar der Marien -

Leinwand, 240:148 cm — Coll. A. H. Mulliken

Versteigerung — Vente —• Sale:

American Art Association Anderson Galleries, New York

5. Januar 1933 : $ 17100

kirche gearbeitet; von

den in der Urkunde aufgezählten damaligen

27 Ratsherren Krakaus haben 19 deutsche

und kaum 8 polnische Namen. Die von dem

Stadtschreiber Hey deck verfaßte Urkunde er-

wähnt, daß der Altar ausschließlich aus den

Mitteln der Deutschen entstanden ist, und wirft

den Polen vor, daß sie keinerlei Beiträge für

die Erbauung des Altars beigesteuert haben, da

sie nicht an seine Fertigstellung glaubten.

5 Jahrhunderte Brüsseler Kunst mit den Wer-

ken von 1400 bis 1900, als Gegenstück zu der

unvergessenen Kunstausstellung in Antwerpen,

vor zwei Jahren. Von Roger van der Weyden,

der 1464 in Brüssel gestorben ist, will man die

Hauptwerke vereinigen, ebenso von dem großen

Hugo van der Goes. Das 16. Jahrhundert soll

mit den Meisterwerken des Bernaert van Orley

und der Bruegels vertreten sein, das 17. Jahr-

hundert mit Teniers und anderen Künstlern

Überraschung bei einer Auktion

Vor einiger Zeit sandte der Agent einer in

England lebenden Familie ein kleines Öl-

gemälde, darstellend eine Frau, ihren Sohn

umarmend, zum Verkauf zu Christies. Nie-

mand in der Familie wußte, daß dieses Ge-

mälde das Werk eines bekannten Malers war.

Schon während der Vorbesichtigung bei

Christies wurde dieses Bild sehr bewundert,

und bei der Auktion wurde mit Bestimmtheit

festgestellt, daß es ein Werk Romneys war.

Mit einem Anfangspreis von 50 Guineas wurde

das Bild, nach kurzer Zeit, für 720 Guineas von

Vicars Brothers erworben.

Reichsehrenmal

In einem Nebengebäude der Technischen

Hochschule in Charlottenburg sind augenblick-

lich die preisgekrönten Entwürfe zum Reichs-

ehrenmal ausgestellt. Mit einem ersten Preis

von 3000 M. wurden die „Kriegerpfalz“ der

Münchener Professoren Bieber und

W a c k e r 1 e , die eine Statue der trauernden

Mutter Deutschland umschließende Säulen-

wie Jacques van Arthois, van Craesbeek, die

zwar nicht alle in Brüssel geboren sind, aber

zu der dortigen Künstlerschule gerechnet wer-

den können. Auch eine große Schau der Brüsse-

ler Bildwirkerei, des alten Ruhmes der Stadt,

in der ja auch die „Teppiche Raffaels“ gewebt

worden sind, wird vorbereitet.

Deutsche Maler in Amerika

Die internationale Ausstellung, die die

College Art Association in New York

zuerst in Worcester, dann in New York und

anderen Städten der Vereinigten Staaten

zeigt, bringt u. a. Arbeiten von Willi Bau-

meister (Frankfurt), George Grosz, Karl

Hofer, Peter Janssen (Düsseldorf), Paul Klee,

Walter Lindgens, Oscar Schlemmer und Paul

Strecker. #

Paul Leon, seit 1909 als Generaldirektor der

schönen Künste Leiter der französischen Kunst-

verwaltung, ist von seinem Posten zurück-

getreten und durch Emile-Edouard Bollaert

ersetzt worden.

halle von Prof. Kreis- Dresden und das eine

enge Verbindung mit dem Gedanken des Ehren-

Hains aufweisende Projekt der Stuttgarter Pro-

fessoren Janssen und Wetzel ausge-

zeichnet. Über die endgültige Ausführung einer

dieser Entwürfe ist noch nichts entschieden.

Berliner Museums-Führungen

Im Rahmen der amtlichen Museumsführungen

werden sprechen:

• Sonntag, den 29. Januar:

10 Uhr; Dr. Volbach über Italienische

Kunst im Mittelalter im Kaiser-Friedrich-

Museum ;

11 Uhr: Prof. Kurth über die graphische

Kunst von Goya im Kupferstichkabinett

(Neues Museum);

11.30 Uhr: Dr. Cohn über Chinesische

Töpferkunst in der Ostasiatischen Kunst-

abteilung (Prinz-Albrecht-Straße).

Die kleine Geschichte

Bildes1 unter sich

Im Vorzimmer des großen Experten warteten

drei Bilder auf Untersuchung. Da ihnen die

Zeit zu lange wurde, kamen sie ins Gespräch.

„Ich würde“, sprach das erste, ein vornehmes

Männerbildnis, „mich Ihnen gern vorstellen,

wenn ich nur wüßte, wie ich eigentlich heiße.

Jahrhunderte hindurch hieß ich Tizian, und

niemandem fiel es ein, meinen ehrlichen Namen

anzuzweifeln. Seit einiger Zeit aber ist die

Hölle los. Ich sei kein Tizian, sagen die einen,

sondern ein Tintoretto. An Tintoretto wäre

nicht zu denken, behaupten andere, Sebastiano

del Piombo sei der richtige Name. Sebastiano ?

— welch ein Unsinn, schimpfen dritte: nur

Palma Vecchio käme in Frage. Von Palma

Vecchio könne keine Rede sein, ereifern sich

vierte, Pordenone müsse ich heißen. Sie können

sich denken, wie mir zumute ist. Ach, waren

das Zeiten, als ich noch Tizian hieß und stille

Verehrung genoß.“

„Pardon“, mischte sich hier die zweite Lein-

wand ein, eine ruhende Schäferin, „Sie müßten

sich doch erinnern können, von wem Sie seiner-

zeit gemalt wurden. Wie sah der betreffende

Herr aus?“

„Mein Gott“, seufzte das Männerporträt,

„wenn ich mich nur dessen noch entsinnen

könnte. Es ist zu lange her. Und dann, müssen

Sie wissen, haben seitdem soviele Herren an

mir herumgemalt, daß ich sie jetzt alle durch-

einanderwerfe. Aber genug von mir. Dürfte

ich wissen, mit wem ich das Vergnügen habe?“

„Mein Name ist Boucher, Frangois Boucher“,

sprach die Schäferin und verneigte sich leicht.

„Mich hat noch niemand bezweifelt. Man

nimmt mich, wie ich bin, und doch bin ich

nicht, was ich scheine. Sie denken, ich sei eine

Schäferin ? Weit gefehlt, ich berge ein süßes

Geheimnis: ich bin Leda mit dem Schwan. Ein

prüder Besitzer fand mich anstößig und ließ

mich ändern. Der Schwan verschwand, die

Kleidung kam neu hinzu. Ich führe ein regel-

rechtes Doppelleben unter meiner Übermalung.

Im Grund bin ich ganz Louisquinze, leichtlebig

und heiter. Und Sie, mein Herr“, wandte sich

die Schäferin an das dritte Bild, gleichfalls

ein Männerporträt, jedoch auf Holz, „was sind

Sie?“

„Ich?“, versetzte dieses. „Ich bin Dürer.“

„Dürer!“, rief das namenlose Bild aus. „Da

sind Sie ja noch älter als ich!“

„Nicht ganz“, erwiderte der Sprecher. „Nicht

ganz. Ich bin nämlich erst vier Monate alt.

Meine Wiege steht in Wien; daher der leicht

österreichische Akzent. Ich bin, um es kurz

zu sagen, eine Fälschung. Eine gut gelungene

allerdings, denn bisher hat mich noch jeder für

voll genommen. Wenn ich mich Ihnen jetzt

enthülle, so nur deshalb, weil ich Über-

raschungen liebe.“

„Wer hätte das gedacht!“, verwunderten

sich die beiden anderen Bilder und starrten den

falschen Dürer an. Ehe sie wußten, wie sie

sich zu dem erstaunlichen Fall stellen sollten,

erschien ein Diener und brachte die drei in das

Arbeitszimmer des großen Experten.

Dieser setzte seine Brille auf, fixierte den

einstigen Tizian scharf und sprach mit sonorer

Stimme zu seinem Assistenten: „Dies, lieber

Herr Doktor, ist ein ganz einwandfreier

Leandro Bassano. Man sieht es an jedem

Pinselstrich.“ Das unglückliche Bild nahm

auch diesen Schicksalsschlag mit Geduld hin

und wurde in eine Ecke gestellt.

„Der Boucher“, fuhr der Kenner fort,

„scheint mir etwas übermalt zu sein. Rufen

Sie doch bitte unseren Restaurator.“ Dies ge-

schah, der Restaurator kam und ging auf Ge-

heiß mit Putzwasser über die Leinwand. Die

Schäferin entblätterte sich zusehends und

zeigte ihren wahren Charakter. Die drei Herren

konnten nicht umhin, eine herzhafte Lache an-

zuschlagen. Dem demaskierten Boucher war

nicht wohl zumute. Er fühlte sich leicht ge-

niert und atmete auf, als man von ihm abließ.

„Und nun Numero Drei“, sprach der Ex-

perte und ergriff das hölzerne Täfelchen aus

Wien. „Ein Dürer, wie er leibt und lebt. Aus

einem Guß und von wunderbarer Erhaltung.

Wir müssen unbedingt versuchen, das Bild

unserer Galerie zuzuführen.“ Assistent und

Restaurator murmelten Beifall. Die Tafel

wurde auf eine Staffelei gestellt und nahm

stolz die Bewunderung entgegen, die eine

tüchtige Leistung verdient. Simplex

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. - Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

angelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19

DIE W E L T K U N 8 T

Jahrg. VII, Nr. 5 vom 29. Januar 1933

Nachrichten von Überall

Der Berliner Germanenkopf —

eine Arbeit der Neuzeit

Als eine besonders schöne Germanen-Dar-

stellung steht im Eingangsraum des Römisch-

Germanischen Zentralmuseums in Mainz, des

Provinzialmuseums in Halle und auf dem Titel-

blatt einer bekannten Vorgeschichts-Zeitschrift

der Germanenkopf, der bisher im römischen

Saal des Alten Museums in Berlin bewahrt

wurde. Jetzt ist dieser Kopf zusammen mit

mehreren anderen Büsten, die alle einmal zur

Sammlung des Kardinals Polignac gehört

haben, aus dem Saal der Originale in das Depot

verbracht worden, weil sich der Marmorkopf

als eine Arbeit des 18. Jahrhunderts erwies.

Hübner hat im Jahre 1867 die Büste als die

eines Germanen bezeichnet. Wie Dr. Carl

B 1 ü m e 1, der Kustos der Berliner Antiken-

sammlung, jetzt im Anzeiger der Römisch-Ger-

manischen Kommission des Deutschen Archäo-

logischen Instituts mitteilt, hat eine neue

Untersuchung der Büste die Zweifel an ihrer

antiken Herkunft zur Gewißheit erhoben. Nase

und Brust sind angestückt, aber aus demselben

Block von derselben Hand gearbeitet — wahr-

scheinlich wurden sie, um dem Stück ein altes

Ausssehen zu geben, abgeschlagen und dann

wieder angesetzt. Leichte Spuren von Ver-

witterung im Haar sind künstlich durch Säure

hergestellt worden. Auch nicht in den Tiefen

des Haars hat sich eine Spur von Kalksinter

erhalten, die bei antiken Arbeiten, die einmal

unter der Erde waren, niemals ganz zu fehlen

pflegt, selbst dann nicht, wenn sie später stark

überarbeitet und geputzt wurden. Offenbar ist

die Büste in Anlehnung an antike Vorbilder des

3. Jahrhunderts im 18. Jahrhundert verhältnis-

mäßig frei nachgeschaffen worden.

Freskenfunde im Vatikan

In den Stanzen der Floreria, die neben dem

San Damaso-Hofe liegen, sind bei Restaura-

tionsarbeiten Spuren sehr alter Fresken zum

Vorschein gekommen. Eine weitere Partie

der Wand ist probeweise freigelegt worden,

dann hat man eine ganze Wand befreit, nach-

dem sich die Bedeutsamkeit der Bildwerke

erwiesen hatte. Nach den Untersuchungen

der Professoren Nogara und Biagetti handelt

es sich um Fresken, die in der zweiten Hälfte

des Quattrocento durch Innocenz VIII. bestellt

worden sind. Die Stanzen gaben damals einen

freien Blick auf die Wintergärten des Vati-

kans, auf denen später Sixtus IV. die Anfänge

der kürzlich zum Teil eingestürzten Bibliothek

errichtete. Es haben sich Wappen jenes Pap-

stes auf dem Fresco gefunden und außerdem

ist die Tatsache, daß er größere Dekorationen

vornehmen ließ, belegt. Allerdings fehlt jede

Angabe, wer die Malereien vorgenommen hat

und auch die beiden- Kunstgelehrten haben

eine sichere Vermutung nicht geäußert. —th

Denkmalschutz in Daghestan

Die kunstwissenschaftliche Expedition der

„Staatl. Restaurations-Werkstätten“, Moskau,

nach der Daghestanschen Sowjetrepublik ist

kürzlich mit einer reichen Ausbeute zurück-

gekehrt. Die Teilnehmer der Expedition haben

genaue Untersuchungen hinsichtlich der großen

Derbentmauer angestellt, die im VI. Jahrh.

entstanden ist, sich 60 Kilometer weit in die

Berge hinzieht und mit zahlreichen Inschriften

in altpersischer und arabischer Sprache bedeckt

ist. Ferner wurde die alte Moschee in Derbent

erforscht und ausgemessen, die von den

Arabern im 8. Jahrhundert bei der Eroberung

Daghestans erbaut wurde und an welcher

demnächst Restaurationsarbeiten vorgenommen

werden sollen. Im ganzen sind nunmehr etwa

25 historische Denkmäler der Räterepublik

Daghestan unter Denkmalsschutz gestellt.

P. Ett.

Bruegel-Erwerbungen

Pieter Bruegels „Vertreibung der Wechsler

aus dem Tempel“, die vor kurzer Zeit im Ber-

liner Kunsthandel auftauchte und von Geheim-

rat Max J. Friedländer als eigenhändige Arbeit

des großen altniederländischen Meisters ver-

öffentlicht wurde, ist an das Staatsmuseum in

Kopenhagen verkauft worden. Prof.

Gustav Glück reiht in seinem neuen großen

Bruegel-Werke das Bild als das dritte in der

zeitlichen Folge der Gemälde des Meisters ein:

nach dem „Hafen von Neapel“, den Dr. Ludwig

Burchard vor einiger Zeit in der Sammlung des

Fürsten Doria in Rom gefunden hat, und nach

dem „Kampf des Erzengels Michael mit dem

Drachen“, den Dr. Vitale Bloch in Berlin be-

sitzt.

W. Grote-Hasenbalg

Berlin W 9, Lennestr. 12

B 2 LütZOW 4739

Islamische Kunst

Alte Teppiche und Stoffe

Antiquitäten

Das Metropolitan-Museum in New

York stellt unter seinen Neuerwerbungen

einen Holzstock aus, der der Figdor-Sammlung

in Wien entstammt und eine Zeichnung des

großen Bauern-Bruegel trägt. Es ist eines der

wenigen erhaltenen Dokumente für die Technik

des Holzschnittes, wie ihn die großen Meister

des 15. und 16. Jahrhunderts geübt haben: der

Zeichner hat den Holzstock zuerst mit einem

weichen weißlichen Überzug versehen und dann

darauf seine Federzeichnung ausgeführt. Nach-

dem dies geschehen, hat der Holzschneider die

Arbeit begonnen, zwischen den Linien des

Zeichners die weißen Flächen auszuheben, um

den Druck des Holzschnittes zu ermöglichen.

Münchener Chronik

Die Künstlergemeinschaft „K u n s t für

Alle“ bietet in ihrer Ausstellung in der Re-

sidenz eine Kollektivschau von Gemälden Prof.

Anton Hoffmanns, des Malers der

Bayerischen Armee, anläßlich dessen 70. Ge-

burtstages. Ferner Interieurs bayerischer

Kirchen von Prof. Otto Hamel, Aquarelle

von Ed. Harrison Campton und Gemälde

von Erwin K n i r r und Max Land-

Schreiber.

Münchener Altertumsverein. Als

Nachfolger des kürzlich verstorbenen, hochver-

dienten Vorsitzenden, Prof. Franz Wolter,

wurde Dr. Hubert Wilm gewählt.

Veit Stoß und Polen

Aus Anlaß des 400jährigen Todestages von

Veit Stoß bereitet das Germanische National-

museum seiner Vaterstadt Nürnberg eine Ge-

Brüsseler Kunstausstellungspläne

Die belgische Kunstverwaltung kündigt für

die große Brüsseler Ausstellung von 1935 auch

eine besondere geschichtliche Abteilung an:

dächtnisausstellung vor.

Aber auch in Krakau,

in dessen Marienkirche

sein Hauptwerk, der

große Altar, steht, wird

eine Feier gerüstet,

wenn die Gesellschaft

für Freunde der Ge-

schichte und Altertümer

Krakaus auch beschlos-

sen hat, sie in beschei-

denem Rahmen zu be-

gehen und mit dem

Kongreß slavischer Ge-

lehrter zusammenzu-

legen. Eine Festgabe

wird mit deutschem und

polnischem Text von

Prof. S z y d 1 o w , dem

Kunsthistoriker der

Universität Krakau, ver-

öffentlichtwerden. Nach

einem Bericht dieses

Gelehrten ist die Re-

staurierungsarbeit am

Hochaltar der Marien-

kirche jetzt abgeschlos-

sen. Sie sollte die Ver-

unstaltungen und Über-

malungen besonders aus

der Zeit der letzten Re-

stauration von 1866—71

beseitigen und die alte

Bemalung wieder her-

stellen. Es ergab sich,

daß die zuletzt ultra-

marineblau übermalten

Hintergründe, auf denen

die Reliefdarstellungen

sitzen, Malereien ge-

tragen haben, die zu

dem Schnitzwerk in Be-

ziehung standen. Einen

Teil hat man von den

Schichten von Staub,

Schmutz und Über-

malung befreien kön-

nen. Übrigens hat eben

erst der Anthropologe

der Krakauer Universi-

tät, J. Talko Hryn-

c e w i c z , an die latei-

nische Errichtungs-

urkunde erinnert, die in

einem Kasten gefunden

Lawrence, Mrs. Raikes mit Tochter. 1810

und 1533 abgeschrieben

wurde. Danach hat man

von 1477—89 an dem

Hochaltar der Marien -

Leinwand, 240:148 cm — Coll. A. H. Mulliken

Versteigerung — Vente —• Sale:

American Art Association Anderson Galleries, New York

5. Januar 1933 : $ 17100

kirche gearbeitet; von

den in der Urkunde aufgezählten damaligen

27 Ratsherren Krakaus haben 19 deutsche

und kaum 8 polnische Namen. Die von dem

Stadtschreiber Hey deck verfaßte Urkunde er-

wähnt, daß der Altar ausschließlich aus den

Mitteln der Deutschen entstanden ist, und wirft

den Polen vor, daß sie keinerlei Beiträge für

die Erbauung des Altars beigesteuert haben, da

sie nicht an seine Fertigstellung glaubten.

5 Jahrhunderte Brüsseler Kunst mit den Wer-

ken von 1400 bis 1900, als Gegenstück zu der

unvergessenen Kunstausstellung in Antwerpen,

vor zwei Jahren. Von Roger van der Weyden,

der 1464 in Brüssel gestorben ist, will man die

Hauptwerke vereinigen, ebenso von dem großen

Hugo van der Goes. Das 16. Jahrhundert soll

mit den Meisterwerken des Bernaert van Orley

und der Bruegels vertreten sein, das 17. Jahr-

hundert mit Teniers und anderen Künstlern

Überraschung bei einer Auktion

Vor einiger Zeit sandte der Agent einer in

England lebenden Familie ein kleines Öl-

gemälde, darstellend eine Frau, ihren Sohn

umarmend, zum Verkauf zu Christies. Nie-

mand in der Familie wußte, daß dieses Ge-

mälde das Werk eines bekannten Malers war.

Schon während der Vorbesichtigung bei

Christies wurde dieses Bild sehr bewundert,

und bei der Auktion wurde mit Bestimmtheit

festgestellt, daß es ein Werk Romneys war.

Mit einem Anfangspreis von 50 Guineas wurde

das Bild, nach kurzer Zeit, für 720 Guineas von

Vicars Brothers erworben.

Reichsehrenmal

In einem Nebengebäude der Technischen

Hochschule in Charlottenburg sind augenblick-

lich die preisgekrönten Entwürfe zum Reichs-

ehrenmal ausgestellt. Mit einem ersten Preis

von 3000 M. wurden die „Kriegerpfalz“ der

Münchener Professoren Bieber und

W a c k e r 1 e , die eine Statue der trauernden

Mutter Deutschland umschließende Säulen-

wie Jacques van Arthois, van Craesbeek, die

zwar nicht alle in Brüssel geboren sind, aber

zu der dortigen Künstlerschule gerechnet wer-

den können. Auch eine große Schau der Brüsse-

ler Bildwirkerei, des alten Ruhmes der Stadt,

in der ja auch die „Teppiche Raffaels“ gewebt

worden sind, wird vorbereitet.

Deutsche Maler in Amerika

Die internationale Ausstellung, die die

College Art Association in New York

zuerst in Worcester, dann in New York und

anderen Städten der Vereinigten Staaten

zeigt, bringt u. a. Arbeiten von Willi Bau-

meister (Frankfurt), George Grosz, Karl

Hofer, Peter Janssen (Düsseldorf), Paul Klee,

Walter Lindgens, Oscar Schlemmer und Paul

Strecker. #

Paul Leon, seit 1909 als Generaldirektor der

schönen Künste Leiter der französischen Kunst-

verwaltung, ist von seinem Posten zurück-

getreten und durch Emile-Edouard Bollaert

ersetzt worden.

halle von Prof. Kreis- Dresden und das eine

enge Verbindung mit dem Gedanken des Ehren-

Hains aufweisende Projekt der Stuttgarter Pro-

fessoren Janssen und Wetzel ausge-

zeichnet. Über die endgültige Ausführung einer

dieser Entwürfe ist noch nichts entschieden.

Berliner Museums-Führungen

Im Rahmen der amtlichen Museumsführungen

werden sprechen:

• Sonntag, den 29. Januar:

10 Uhr; Dr. Volbach über Italienische

Kunst im Mittelalter im Kaiser-Friedrich-

Museum ;

11 Uhr: Prof. Kurth über die graphische

Kunst von Goya im Kupferstichkabinett

(Neues Museum);

11.30 Uhr: Dr. Cohn über Chinesische

Töpferkunst in der Ostasiatischen Kunst-

abteilung (Prinz-Albrecht-Straße).

Die kleine Geschichte

Bildes1 unter sich

Im Vorzimmer des großen Experten warteten

drei Bilder auf Untersuchung. Da ihnen die

Zeit zu lange wurde, kamen sie ins Gespräch.

„Ich würde“, sprach das erste, ein vornehmes

Männerbildnis, „mich Ihnen gern vorstellen,

wenn ich nur wüßte, wie ich eigentlich heiße.

Jahrhunderte hindurch hieß ich Tizian, und

niemandem fiel es ein, meinen ehrlichen Namen

anzuzweifeln. Seit einiger Zeit aber ist die

Hölle los. Ich sei kein Tizian, sagen die einen,

sondern ein Tintoretto. An Tintoretto wäre

nicht zu denken, behaupten andere, Sebastiano

del Piombo sei der richtige Name. Sebastiano ?

— welch ein Unsinn, schimpfen dritte: nur

Palma Vecchio käme in Frage. Von Palma

Vecchio könne keine Rede sein, ereifern sich

vierte, Pordenone müsse ich heißen. Sie können

sich denken, wie mir zumute ist. Ach, waren

das Zeiten, als ich noch Tizian hieß und stille

Verehrung genoß.“

„Pardon“, mischte sich hier die zweite Lein-

wand ein, eine ruhende Schäferin, „Sie müßten

sich doch erinnern können, von wem Sie seiner-

zeit gemalt wurden. Wie sah der betreffende

Herr aus?“

„Mein Gott“, seufzte das Männerporträt,

„wenn ich mich nur dessen noch entsinnen

könnte. Es ist zu lange her. Und dann, müssen

Sie wissen, haben seitdem soviele Herren an

mir herumgemalt, daß ich sie jetzt alle durch-

einanderwerfe. Aber genug von mir. Dürfte

ich wissen, mit wem ich das Vergnügen habe?“

„Mein Name ist Boucher, Frangois Boucher“,

sprach die Schäferin und verneigte sich leicht.

„Mich hat noch niemand bezweifelt. Man

nimmt mich, wie ich bin, und doch bin ich

nicht, was ich scheine. Sie denken, ich sei eine

Schäferin ? Weit gefehlt, ich berge ein süßes

Geheimnis: ich bin Leda mit dem Schwan. Ein

prüder Besitzer fand mich anstößig und ließ

mich ändern. Der Schwan verschwand, die

Kleidung kam neu hinzu. Ich führe ein regel-

rechtes Doppelleben unter meiner Übermalung.

Im Grund bin ich ganz Louisquinze, leichtlebig

und heiter. Und Sie, mein Herr“, wandte sich

die Schäferin an das dritte Bild, gleichfalls

ein Männerporträt, jedoch auf Holz, „was sind

Sie?“

„Ich?“, versetzte dieses. „Ich bin Dürer.“

„Dürer!“, rief das namenlose Bild aus. „Da

sind Sie ja noch älter als ich!“

„Nicht ganz“, erwiderte der Sprecher. „Nicht

ganz. Ich bin nämlich erst vier Monate alt.

Meine Wiege steht in Wien; daher der leicht

österreichische Akzent. Ich bin, um es kurz

zu sagen, eine Fälschung. Eine gut gelungene

allerdings, denn bisher hat mich noch jeder für

voll genommen. Wenn ich mich Ihnen jetzt

enthülle, so nur deshalb, weil ich Über-

raschungen liebe.“

„Wer hätte das gedacht!“, verwunderten

sich die beiden anderen Bilder und starrten den

falschen Dürer an. Ehe sie wußten, wie sie

sich zu dem erstaunlichen Fall stellen sollten,

erschien ein Diener und brachte die drei in das

Arbeitszimmer des großen Experten.

Dieser setzte seine Brille auf, fixierte den

einstigen Tizian scharf und sprach mit sonorer

Stimme zu seinem Assistenten: „Dies, lieber

Herr Doktor, ist ein ganz einwandfreier

Leandro Bassano. Man sieht es an jedem

Pinselstrich.“ Das unglückliche Bild nahm

auch diesen Schicksalsschlag mit Geduld hin

und wurde in eine Ecke gestellt.

„Der Boucher“, fuhr der Kenner fort,

„scheint mir etwas übermalt zu sein. Rufen

Sie doch bitte unseren Restaurator.“ Dies ge-

schah, der Restaurator kam und ging auf Ge-

heiß mit Putzwasser über die Leinwand. Die

Schäferin entblätterte sich zusehends und

zeigte ihren wahren Charakter. Die drei Herren

konnten nicht umhin, eine herzhafte Lache an-

zuschlagen. Dem demaskierten Boucher war

nicht wohl zumute. Er fühlte sich leicht ge-

niert und atmete auf, als man von ihm abließ.

„Und nun Numero Drei“, sprach der Ex-

perte und ergriff das hölzerne Täfelchen aus

Wien. „Ein Dürer, wie er leibt und lebt. Aus

einem Guß und von wunderbarer Erhaltung.

Wir müssen unbedingt versuchen, das Bild

unserer Galerie zuzuführen.“ Assistent und

Restaurator murmelten Beifall. Die Tafel

wurde auf eine Staffelei gestellt und nahm

stolz die Bewunderung entgegen, die eine

tüchtige Leistung verdient. Simplex

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. - Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

angelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19