Jahrg. VII, Nr. 6 vom 5. Februar 1933

DIE WELTKUNST

3

als Vorbild für den Kupferstich der Ausgabe

der „Opera posthuma“ von 1677 gedient hatte,

die Kupferminiatur aus der Sammlung der

Königin der Niederlande, Hendrick van der

Spick zugeschrieben, das Vaillant zugewiesene

Bildnis und den auf dieses zurückgehenden

Stich von Frangois nach J. B. Deshay. Weiter

findet man einen eigenhändigen Brief des

Philosophen aus Würzburg von 1663, Doku-

mente, die sich auf seine Umgebung beziehen,

endlich seine hauptsächlichen Werke in Aus-

gaben des 18. Jahrhunderts und vor allem, re-

konstruiert nach dem Inventar seines Hauses

im Haag, eine Zusammenstellung der wesent-

lichsten Bücher seiner reichen wissenschaft-

lichen Bibliothek: neben der Basler Bibel von

Johann Buxtorf Werke von Descartes, Kepler,

Robert Beyle, Hugo Grotius, Bacon, Hobbes

usw. Bücher, die speziellen Bezug auf Spinoza

nehmen, beschließen diese Ausstellung, die

ebenso lebhaften wie wohlverdienten Erfolg zu

verzeichnen hat. A. Rubinstein (Paris)

Vlaminck

bei Bernheim-Jeune

70 Bilder aus allen Epochen seines

Schaffens zeigt Vlaminck in den unteren

Räumen der Galerie Bernheim-Jeune. Beim

Betreten der Ausstellung ist man überrascht

von der Kraft und dem ungeheuren Tempera-

ment, das diesen Bildern entströmt. Es sind

vorwiegend Landschaften mit tiefem Horizont

und weitem gewitterschweren Himmel. Oder

Schneebilder, bei welchen düstere bleigraue

Wolken die winterliche Landschaft zu er-

drücken scheinen. Und immer sind diese

Wolken zerrissen, von Stürmen durchpeitscht

und bilden das dramatische Element Vlaminck-

scher Kompositionen. Selbst wenn er Blumen

und Früchte zu einem Stilleben vereinigt,

wirken sie vor dem dunklen Hintergrund fast

phantastisch und unwirklich.

In früheren Jahren war er weniger per-

sönlich und diese Ausstellung zeigt deutlich

seine ganze Entwicklung. Er kommt vom Im-

pressionismus. her, zersetzt dann seine Farben

in pointillistischer Manier im Sinne Signacs

und baut kubische Landschaften auf, die einen

starken Einfluß Cezannes verraten. Die lichte

Palette des Impressionisten wird dann immer

dunkler und schwerer und die farbigen

Akzente konzentrieren sich immer mehr auf

den Moll-Akkord von rötlichem Braun, tiefem

Grün und dem schwarzgrauen Himmel, der

wie ein Leitmotiv alle Bilder beherrscht.

Dr. Fritz Neugass (Paris)

Ausstellungen mit

nachfolgender Auktion

in Mailand

Die Ausstellungen moderner Kunst haben

in Italien gemeinhin ein ebensowenig befrie-

digendes Ergebnis für die Maler gehabt wie

auch in anderen Ländern. Nun hat man ein

Experiment gemacht; es ist typisch, daß es in

dem immer allen Neuerungen offenen Mai-

land vor sich gegangen ist. Die Federazione

milanese hatte eine Ausstellung der lombar-

dischen Aquarellisten veranstaltet. Die Galerie

Pesaro war der Ausstellungsort gewesen, und

nach einem nicht schlechten Besuch waren ins-

gesamt sechs Werke verkauft worden. Unter

Zustimmung des Staatsverbandes organisierte

man nunmehr eine Auktion. Der Zustrom war

sehr groß, das Ergebnis wenigstens in der

Menge des Verkauften durchaus befriedigend.

Es wurden 80 Prozent des gesamten Aus-

stellungsmaterials umgesetzt. Die Anregung

zu der Auktion kam fraglos von Lino Pesaro,

dem auch die Auktionsleitung übertragen

worden ist. Dieses kleine Mailänder- Ereignis

wäre nicht bemerkenswert, wenn es nicht

schulemachend würde. Man hat es ausdrück-

lich von Anfang an als ein Experiment be-

zeichnet, und nun interessieren sich die ver-

schiedenen Malerstaatsverbände aus allen Re-

gionen Italiens für die Veranstaltung, streben

offensichtlich danach, bei ihren kommenden

Ausstellungen die Schau mit einer Auktion

enden zu lassen. Allerdings geht der Versuch

nicht widerspruchslos vor sich. Die künstle-

risch einflußreiche Presse behält sich Re-

serven vor, und in einer Versammlung der

Maler hat Carrä gegen das Verfahren pro-

testiert. Seine Gründe waren, daß zwar junge

oder unbekannte Maler fraglos Verkäufe durch

diese Auktionen erreichen würden, daß aber

ein allgemeines Drücken des Preisniveaus die

unausbleibliche Folge sein werde, und daß

gerade diejenigen Maler, die sich einen Namen

gemacht haben, gezwungen sein werden, von

den Ausstellungs-Auktionen fortzubleiben.

Schließlich sei der Einbruch eines zu kommer-

ziellen Geistes in alle Ausstellungen zu be-

fürchten; das Urteil der annehmenden Jury,

in der ja ein die Auktion veranstaltender

Kunsthandel immer vertreten sein werde,

dürfte auf die in Aussicht stehenden Geschäfte

Rücksicht nehmen. Aber trotz dieser Proteste

stehen die Malerstaatsverbände vor dem Fak-

tum, daß die kleine Mailänder Ausstellung

von Werken meist provinzieller Haltung nahe-

zu die Gesamtheit der Werke für 70 000 Lire

umgesetzt hat, während an die Maler der Re-

gion andernfalls ganze 600 Lire geflossen

wären. Außerdem hat der Kunsthandel nach

dem Experiment des Comm. Pesaro an der

modernen Produktion Italiens ein Interesse

gewonnen, welches niemals vorher festzu-

stellen gewesen ist, und so ist es mehr als

wahrscheinlich, daß die Kombination von

Auktion und Ausstellung nicht ein Einzelfall

bleiben wird. G. R.

Neues über

östliche Kunst

in russischen Museen

Von Dr. Alfred Salmony

IX/> Dnjepropetrowsk

Schon als die Stadt noch Jekaterinoslav

hieß, barg sie eines der berühmtesten Museen

der Ukraine. Nach Moskau und Odessa sieht

man hier die dritte der umfassenden Samm-

lungen von Steinskulpturen der Steppe. Was

man aber an den beiden hier wegen der

gleichen Dinge gerühmten Stätten nicht fest-

stellen konnte, wird in Dnjepropetrowsk ganz

klar, daß nämlich auch im Westen Eurasiens

diese Kunstwerke über fast zwei Jahrtausende

reichen, und daß nur eine gründliche Neu-

prüfung der Datierungsfrage zu einem Über-

blick über diese bedeutsame Erscheinung ver-

helfen kann. Was die Wissenschaft wegen

der Nichterwähnung durch Herodot lange Zeit

nicht glauben wollte, daß nämlich die Skythen

diese Steinsetzungen schon gekannt haben,

läßt sich in dieser Sammlung beweisen. Die

Beispiele von Dnjepropetrowsk sind aber so

zerstört, daß man den erst kürzlich erkannten

frühesten Typus besser durch ein gleicharti-

ges, aber gut erhaltenes Stück aus Kiew illu-

striert (siehe Abbildung). Es handelt

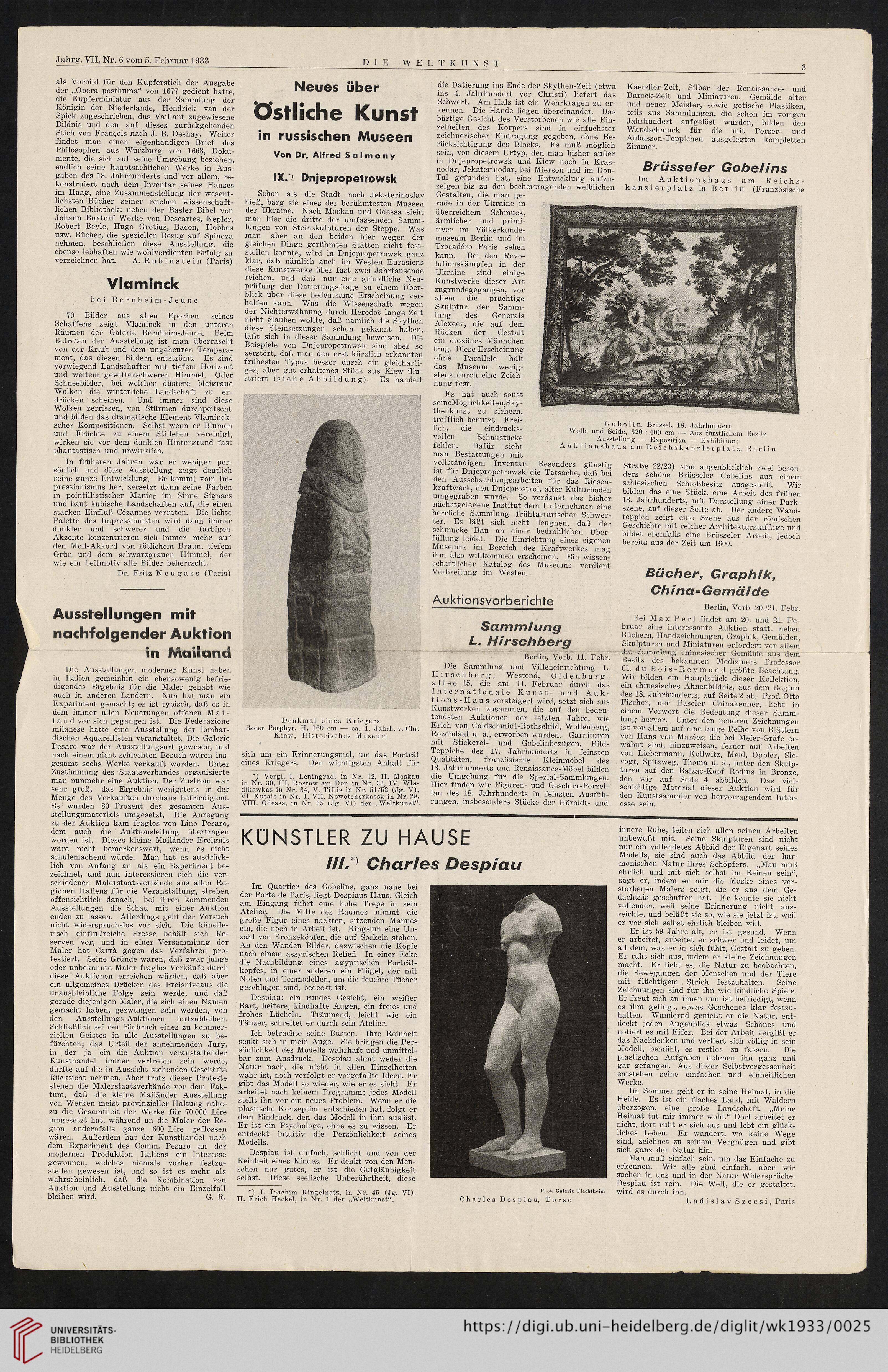

Denkmal eines Kriegers

Roter Porphyr, H. 160 cm — ca. 4. Jahrh. v. Chr.

Kiew, Historisches Museum

sich um ein Erinnerungsmai, um das Porträt

eines Kriegers. Den wichtigsten Anhalt für

*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau

in Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wla-

dikawkas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52 (Jg. V),

VI. Kutais in Nr. 1, VII. Nowotcherkassk in Nr. 29,

VIII. Odessa, in Nr. 35 (Jg. VI) der „Weltkunst“.

die Datierung ins Ende der Skythen-Zeit (etwa

ins 4. Jahrhundert vor Christi) liefert das

Schwert. Am Hals ist ein Wehrkragen zu er-

kennen. Die Hände liegen übereinander. Das

bärtige Gesicht des Verstorbenen wie alle Ein-

zelheiten des Körpers sind in einfachster

zeichnerischer Eintragung gegeben, ohne Be-

rücksichtigung des Blocks. Es muß möglich

sein, von diesem Urtyp, den man bisher außer

in Dnjepropetrowsk und Kiew noch in Kras-

nodar, Jekaterinodar, bei Mierson und im Don-

Tal gefunden hat, eine Entwicklung aufzu-

Kaendler-Zeit, Silber der Renaissance- und

Barock-Zeit und Miniaturen. Gemälde alter

und neuer Meister, sowie gotische Plastiken,

teils aus Sammlungen, die schon im vorigen

Jahrhundert aufgelöst wurden, bilden den

Wandschmuck für die mit Perser- und

Aubusson-Teppichen ausgelegten kompletten

Zimmer.

Brüsseler Gobelins

Im Auktionshaus am Reichs-

kanzlerplatz in Berlin (Französische

Gobelin. Brüssel, 18. Jahrhundert

Wolle und Seide, 320 : 400 cm — Aus fürstlichem Besitz

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Auktionshaus am Reichskanzlerplatz, Berlin

zeigen bis zu den bechertragenden weiblichen

Gestalten, die man ge-

rade in der Ukraine in

überreichem Schmuck,

ärmlicher und primi-

tiver im Völkerkunde-

museum Berlin und im

Trocadero Paris sehen

kann. Bei den Revo-

lutionskämpfen in der

Ukraine sind einige

Kunstwerke dieser Art

zugrundegegangen, vor

allem die prächtige

Skulptur der Samm-

lung des Generals

Alexeev, die' auf dem

Rücken der Gestalt

ein obszönes Männchen

trug. Diese Erscheinung

ohne Parallele hält

das Museum wenig-

stens durch eine Zeich-

nung fest.

Es hat auch sonst

seineMöglichkeiten,Sky-

thenkunst zu sichern,

trefflich benutzt. Frei-

lich, die eindrucks-

vollen Schaustücke

fehlen. Dafür sieht

man Bestattungen mit

vollständigem Inventar. Besonders günstig

ist für Dnjepropetrowsk die Tatsache, daß bei

den Ausschachtungsarbeiten für das Riesen-

kraftwerk, den Dnjeprostroi, alter Kulturboden

umgegraben wurde. So verdankt das bisher

nächstgelegene Institut dem Unternehmen eine

herrliche Sammlung frühtartarischer Schwer-

ter. Es läßt sich nicht leugnen, daß der

schmucke Bau an einer bedrohlichen Über-

füllung leidet. Die Einrichtung eines eigenen

Museums im Bereich des Kraftwerkes mag

ihm also willkommen erscheinen. Ein wissen-

schaftlicher Katalog des Museums verdient

Verbreitung im Westen.

Straße 22/23) sind augenblicklich zwei beson-

ders schöne Brüsseler Gobelins aus einem

schlesischen Schloßbesitz ausgestellt. Wir

bilden das eine Stück, eine Arbeit des frühen

18. Jahrhunderts, mit Darstellung einer Park-

szene, auf dieser Seite ab. Der andere Wand-

teppich zeigt eine Szene aus der römischen

Geschichte mit reicher Architekturstaffage und

bildet ebenfalls eine Brüsseler Arbeit, jedoch

bereits aus der Zeit um 1600.

Bücher, Graphik,

Auktionsvorberichte

China-Gemälde

Berlin, Vorb. 20./21. Febr.

Sammlung

L. Hirschberg

Berlin, Vorb. 11. Febr.

Die Sammlung und Villeneinrichtung L.

Hirschberg, Westend, Oldenburg-

allee 15, die am 11. Februar durch das

Internationale Kunst- und Auk-

tions-Haus versteigert wird, setzt sich aus

Kunstwerken zusammen, die auf den bedeu-

tendsten Auktionen der letzten Jahre, wie

Erich von Goldschmidt-Rothschild, Wollenberg,

Rozendaal u. a., erworben wurden. Garnituren

mit Stickerei- und Gobelinbezügen, Bild-

Teppiche des 17. Jahrhunderts in feinsten

Qualitäten, französische Kleinmöbel des

18. Jahrhunderts und Renaissance-Möbel bilden

die Umgebung für die Spezial-Sammlungen.

Hier finden wir Figuren- und Geschirr-Porzel-

lan des 18. Jahrhunderts in feinsten Ausfüh-

rungen, insbesondere Stücke der Höroldt- und

Bei Max Perl findet am 20. und 21. Fe-

bruar eine interessante Auktion statt: neben

Büchern, Handzeichnungen, Graphik, Gemälden,

Skulpturen und Miniaturen erfordert vor allem

die- Sammlung chinesischer Gemälde aus dem

Besitz des bekannten Mediziners Professor

CI. du Bois-Reymond größte Beachtung.

Wir bilden ein Hauptstück dieser Kollektion,

ein chinesisches Ahnenbildnis, aus dem Beginn

des 18. Jahrhunderts, auf Seite 2 ab. Prof. Otto

Fischer, der Baseler1 Chinakenner, hebt in

einem Vorwort die Bedeutung dieser Samm-

lung hervor. Unter den neueren Zeichnungen

ist vor allem auf eine lange Reihe von Blättern

von Hans von Marees, die bei Meier-Gräfe er-

wähnt sind, hinzuweisen, ferner auf Arbeiten

von Liebermann, Kollwitz, Meid, Oppler, Sle-

vogt, Spitzweg, Thoma u. a., unter den Skulp-

turen auf den Balzac-Kopf Rodins in Bronze,

den wir auf Seite 4 abbilden. Das viel-

schichtige Material dieser Auktion wird für

den Kunstsammler von hervorragendem Inter-

esse sein.

KÜNSTLER ZU HAUSE

///.’ Charles Despiau

Im Quartier des Gobelins, ganz nahe bei

der Porte de Paris, liegt Despiaus Haus. Gleich

am Eingang führt eine hohe Trepe in sein

Atelier. Die Mitte des Raumes nimmt die

große Figur eines nackten, sitzenden Mannes

ein, die noch in Arbeit ist. Ringsum eine Un-

zahl von Bronzeköpfen, die auf Sockeln stehen.

An den Wänden Bilder, dazwischen die Kopie

nach einem assyrischen Relief. In einer Ecke

die Nachbildung eines ägyptischen Porträt-

kopfes, in einer anderen ein Flügel, der mit

Noten und Tonmodellen, um die feuchte Tücher

geschlagen sind, bedeckt ist.

Despiau: ein rundes Gesicht, ein weißer

Bart, heitere, kindhafte Augen, ein freies und

frohes Lächeln. Träumend, leicht wie ein

Tänzer, schreitet er durch sein Atelier.

Ich betrachte seine Büsten. Ihre Reinheit

senkt sich in mein Auge. Sie bringen die Per-

sönlichkeit des Modells wahrhaft und unmittel-

bar zum Ausdruck. Despiau ahmt weder die

Natur nach, die nicht in allen Einzelheiten

wahr ist, noch verfolgt er vorgefaßte Ideen. Er

gibt das Modell so wieder, wie er es sieht. Er

arbeitet nach keinem Programm; jedes Modell

stellt ihn vor ein neues Problem. Wenn er die

plastische Konzeption entschieden hat, folgt er

dem Eindruck, den das Modell in ihm auslöst.

Er ist ein Psychologe, ohne es zu wissen. Er

entdeckt intuitiv die Persönlichkeit seines

Modells.

Despiau ist einfach, schlicht und von der

Reinheit eines Kindes. Er denkt von den Men-

schen nur gutes, er ist die Gutgläubigkeit

selbst. Diese seelische Unberührtheit, diese

*) I. Joachim Ringelnatz, in Nr. 45 (Jg. VI).

II. Erich Heckel, in Nr. 1 der „Weltkunst“.

Phot. Galerie Flechtheim

Charles Despiau, Torso

innere Ruhe, teilen sich allen seinen Arbeiten

unbewußt mit. Seine Skulpturen sind nicht

nur ein vollendetes Abbild der Eigenart seines

Modells, sie sind auch das Abbild der har-

monischen Natur ihres Schöpfers. „Man muß

ehrlich und mit sich selbst im Reinen sein“,

sagt er, indem er mir die Maske eines ver-

storbenen Malers zeigt, die er aus dem Ge-

dächtnis geschaffen hat. Er konnte sie nicht

vollenden, weil seine Erinnerung nicht aus-

reichte, und beläßt sie so, wie sie jetzt ist, weil

er vor sich selbst ehrlich bleiben will.

Er ist 59 Jahre alt, er ist gesund. Wenn

er arbeitet, arbeitet er schwer und leidet, um

all dem, was er in sich fühlt, Gestalt zu geben.

Er ruht sich aus, indem er kleine Zeichnungen

macht. Er liebt es, die Natur zu beobachten,

die Bewegungen der Menschen und der Tiere

mit flüchtigem Strich festzuhalten. Seine

Zeichnungen sind für ihn wie kindliche Spiele.

Er freut sich an ihnen und ist befriedigt, wenn

es ihm gelingt, etwas Gesehenes klar festzu-

halten. Wandernd genießt er die Natur, ent-

deckt jeden Augenblick etwas Schönes und

notiert es mit Eifer. Bei der Arbeit vergißt er

das Nachdenken und verliert sich völlig in sein

Modell, bemüht, es restlos zu fassen. Die

plastischen Aufgaben nehmen ihn ganz und

gar gefangen. Aus dieser Selbstvergessenheit

entstehen seine einfachen und einheitlichen

Werke.

Im Sommer geht er in seine Heimat, in die

Heide. Es ist ein flaches Land, mit Wäldern

überzogen, eine große Landschaft. „Meine

Heimat tut mir immer wohl.“ Dort arbeitet er

nicht, dort ruht er sich aus und lebt ein glück-

liches Leben. Er wandert, wo keine Wege

sind, zeichnet zu seinem Vergnügen und gibt

sich ganz der Natur hin.

Man muß einfach sein, um das Einfache zu

erkennen. Wir alle sind einfach, aber wir

suchen in uns und in der Natur Widersprüche.

Despiau ist rein. Die Welt, die er gestaltet,

wird es durch ihn.

Ladislav Szecsi, Paris

DIE WELTKUNST

3

als Vorbild für den Kupferstich der Ausgabe

der „Opera posthuma“ von 1677 gedient hatte,

die Kupferminiatur aus der Sammlung der

Königin der Niederlande, Hendrick van der

Spick zugeschrieben, das Vaillant zugewiesene

Bildnis und den auf dieses zurückgehenden

Stich von Frangois nach J. B. Deshay. Weiter

findet man einen eigenhändigen Brief des

Philosophen aus Würzburg von 1663, Doku-

mente, die sich auf seine Umgebung beziehen,

endlich seine hauptsächlichen Werke in Aus-

gaben des 18. Jahrhunderts und vor allem, re-

konstruiert nach dem Inventar seines Hauses

im Haag, eine Zusammenstellung der wesent-

lichsten Bücher seiner reichen wissenschaft-

lichen Bibliothek: neben der Basler Bibel von

Johann Buxtorf Werke von Descartes, Kepler,

Robert Beyle, Hugo Grotius, Bacon, Hobbes

usw. Bücher, die speziellen Bezug auf Spinoza

nehmen, beschließen diese Ausstellung, die

ebenso lebhaften wie wohlverdienten Erfolg zu

verzeichnen hat. A. Rubinstein (Paris)

Vlaminck

bei Bernheim-Jeune

70 Bilder aus allen Epochen seines

Schaffens zeigt Vlaminck in den unteren

Räumen der Galerie Bernheim-Jeune. Beim

Betreten der Ausstellung ist man überrascht

von der Kraft und dem ungeheuren Tempera-

ment, das diesen Bildern entströmt. Es sind

vorwiegend Landschaften mit tiefem Horizont

und weitem gewitterschweren Himmel. Oder

Schneebilder, bei welchen düstere bleigraue

Wolken die winterliche Landschaft zu er-

drücken scheinen. Und immer sind diese

Wolken zerrissen, von Stürmen durchpeitscht

und bilden das dramatische Element Vlaminck-

scher Kompositionen. Selbst wenn er Blumen

und Früchte zu einem Stilleben vereinigt,

wirken sie vor dem dunklen Hintergrund fast

phantastisch und unwirklich.

In früheren Jahren war er weniger per-

sönlich und diese Ausstellung zeigt deutlich

seine ganze Entwicklung. Er kommt vom Im-

pressionismus. her, zersetzt dann seine Farben

in pointillistischer Manier im Sinne Signacs

und baut kubische Landschaften auf, die einen

starken Einfluß Cezannes verraten. Die lichte

Palette des Impressionisten wird dann immer

dunkler und schwerer und die farbigen

Akzente konzentrieren sich immer mehr auf

den Moll-Akkord von rötlichem Braun, tiefem

Grün und dem schwarzgrauen Himmel, der

wie ein Leitmotiv alle Bilder beherrscht.

Dr. Fritz Neugass (Paris)

Ausstellungen mit

nachfolgender Auktion

in Mailand

Die Ausstellungen moderner Kunst haben

in Italien gemeinhin ein ebensowenig befrie-

digendes Ergebnis für die Maler gehabt wie

auch in anderen Ländern. Nun hat man ein

Experiment gemacht; es ist typisch, daß es in

dem immer allen Neuerungen offenen Mai-

land vor sich gegangen ist. Die Federazione

milanese hatte eine Ausstellung der lombar-

dischen Aquarellisten veranstaltet. Die Galerie

Pesaro war der Ausstellungsort gewesen, und

nach einem nicht schlechten Besuch waren ins-

gesamt sechs Werke verkauft worden. Unter

Zustimmung des Staatsverbandes organisierte

man nunmehr eine Auktion. Der Zustrom war

sehr groß, das Ergebnis wenigstens in der

Menge des Verkauften durchaus befriedigend.

Es wurden 80 Prozent des gesamten Aus-

stellungsmaterials umgesetzt. Die Anregung

zu der Auktion kam fraglos von Lino Pesaro,

dem auch die Auktionsleitung übertragen

worden ist. Dieses kleine Mailänder- Ereignis

wäre nicht bemerkenswert, wenn es nicht

schulemachend würde. Man hat es ausdrück-

lich von Anfang an als ein Experiment be-

zeichnet, und nun interessieren sich die ver-

schiedenen Malerstaatsverbände aus allen Re-

gionen Italiens für die Veranstaltung, streben

offensichtlich danach, bei ihren kommenden

Ausstellungen die Schau mit einer Auktion

enden zu lassen. Allerdings geht der Versuch

nicht widerspruchslos vor sich. Die künstle-

risch einflußreiche Presse behält sich Re-

serven vor, und in einer Versammlung der

Maler hat Carrä gegen das Verfahren pro-

testiert. Seine Gründe waren, daß zwar junge

oder unbekannte Maler fraglos Verkäufe durch

diese Auktionen erreichen würden, daß aber

ein allgemeines Drücken des Preisniveaus die

unausbleibliche Folge sein werde, und daß

gerade diejenigen Maler, die sich einen Namen

gemacht haben, gezwungen sein werden, von

den Ausstellungs-Auktionen fortzubleiben.

Schließlich sei der Einbruch eines zu kommer-

ziellen Geistes in alle Ausstellungen zu be-

fürchten; das Urteil der annehmenden Jury,

in der ja ein die Auktion veranstaltender

Kunsthandel immer vertreten sein werde,

dürfte auf die in Aussicht stehenden Geschäfte

Rücksicht nehmen. Aber trotz dieser Proteste

stehen die Malerstaatsverbände vor dem Fak-

tum, daß die kleine Mailänder Ausstellung

von Werken meist provinzieller Haltung nahe-

zu die Gesamtheit der Werke für 70 000 Lire

umgesetzt hat, während an die Maler der Re-

gion andernfalls ganze 600 Lire geflossen

wären. Außerdem hat der Kunsthandel nach

dem Experiment des Comm. Pesaro an der

modernen Produktion Italiens ein Interesse

gewonnen, welches niemals vorher festzu-

stellen gewesen ist, und so ist es mehr als

wahrscheinlich, daß die Kombination von

Auktion und Ausstellung nicht ein Einzelfall

bleiben wird. G. R.

Neues über

östliche Kunst

in russischen Museen

Von Dr. Alfred Salmony

IX/> Dnjepropetrowsk

Schon als die Stadt noch Jekaterinoslav

hieß, barg sie eines der berühmtesten Museen

der Ukraine. Nach Moskau und Odessa sieht

man hier die dritte der umfassenden Samm-

lungen von Steinskulpturen der Steppe. Was

man aber an den beiden hier wegen der

gleichen Dinge gerühmten Stätten nicht fest-

stellen konnte, wird in Dnjepropetrowsk ganz

klar, daß nämlich auch im Westen Eurasiens

diese Kunstwerke über fast zwei Jahrtausende

reichen, und daß nur eine gründliche Neu-

prüfung der Datierungsfrage zu einem Über-

blick über diese bedeutsame Erscheinung ver-

helfen kann. Was die Wissenschaft wegen

der Nichterwähnung durch Herodot lange Zeit

nicht glauben wollte, daß nämlich die Skythen

diese Steinsetzungen schon gekannt haben,

läßt sich in dieser Sammlung beweisen. Die

Beispiele von Dnjepropetrowsk sind aber so

zerstört, daß man den erst kürzlich erkannten

frühesten Typus besser durch ein gleicharti-

ges, aber gut erhaltenes Stück aus Kiew illu-

striert (siehe Abbildung). Es handelt

Denkmal eines Kriegers

Roter Porphyr, H. 160 cm — ca. 4. Jahrh. v. Chr.

Kiew, Historisches Museum

sich um ein Erinnerungsmai, um das Porträt

eines Kriegers. Den wichtigsten Anhalt für

*) Vergl. I. Leningrad, in Nr. 12, II. Moskau

in Nr. 30, III. Rostow am Don in Nr. 33, IV. Wla-

dikawkas in Nr. 34, V. Tiflis in Nr. 51/52 (Jg. V),

VI. Kutais in Nr. 1, VII. Nowotcherkassk in Nr. 29,

VIII. Odessa, in Nr. 35 (Jg. VI) der „Weltkunst“.

die Datierung ins Ende der Skythen-Zeit (etwa

ins 4. Jahrhundert vor Christi) liefert das

Schwert. Am Hals ist ein Wehrkragen zu er-

kennen. Die Hände liegen übereinander. Das

bärtige Gesicht des Verstorbenen wie alle Ein-

zelheiten des Körpers sind in einfachster

zeichnerischer Eintragung gegeben, ohne Be-

rücksichtigung des Blocks. Es muß möglich

sein, von diesem Urtyp, den man bisher außer

in Dnjepropetrowsk und Kiew noch in Kras-

nodar, Jekaterinodar, bei Mierson und im Don-

Tal gefunden hat, eine Entwicklung aufzu-

Kaendler-Zeit, Silber der Renaissance- und

Barock-Zeit und Miniaturen. Gemälde alter

und neuer Meister, sowie gotische Plastiken,

teils aus Sammlungen, die schon im vorigen

Jahrhundert aufgelöst wurden, bilden den

Wandschmuck für die mit Perser- und

Aubusson-Teppichen ausgelegten kompletten

Zimmer.

Brüsseler Gobelins

Im Auktionshaus am Reichs-

kanzlerplatz in Berlin (Französische

Gobelin. Brüssel, 18. Jahrhundert

Wolle und Seide, 320 : 400 cm — Aus fürstlichem Besitz

Ausstellung — Exposition — Exhibition:

Auktionshaus am Reichskanzlerplatz, Berlin

zeigen bis zu den bechertragenden weiblichen

Gestalten, die man ge-

rade in der Ukraine in

überreichem Schmuck,

ärmlicher und primi-

tiver im Völkerkunde-

museum Berlin und im

Trocadero Paris sehen

kann. Bei den Revo-

lutionskämpfen in der

Ukraine sind einige

Kunstwerke dieser Art

zugrundegegangen, vor

allem die prächtige

Skulptur der Samm-

lung des Generals

Alexeev, die' auf dem

Rücken der Gestalt

ein obszönes Männchen

trug. Diese Erscheinung

ohne Parallele hält

das Museum wenig-

stens durch eine Zeich-

nung fest.

Es hat auch sonst

seineMöglichkeiten,Sky-

thenkunst zu sichern,

trefflich benutzt. Frei-

lich, die eindrucks-

vollen Schaustücke

fehlen. Dafür sieht

man Bestattungen mit

vollständigem Inventar. Besonders günstig

ist für Dnjepropetrowsk die Tatsache, daß bei

den Ausschachtungsarbeiten für das Riesen-

kraftwerk, den Dnjeprostroi, alter Kulturboden

umgegraben wurde. So verdankt das bisher

nächstgelegene Institut dem Unternehmen eine

herrliche Sammlung frühtartarischer Schwer-

ter. Es läßt sich nicht leugnen, daß der

schmucke Bau an einer bedrohlichen Über-

füllung leidet. Die Einrichtung eines eigenen

Museums im Bereich des Kraftwerkes mag

ihm also willkommen erscheinen. Ein wissen-

schaftlicher Katalog des Museums verdient

Verbreitung im Westen.

Straße 22/23) sind augenblicklich zwei beson-

ders schöne Brüsseler Gobelins aus einem

schlesischen Schloßbesitz ausgestellt. Wir

bilden das eine Stück, eine Arbeit des frühen

18. Jahrhunderts, mit Darstellung einer Park-

szene, auf dieser Seite ab. Der andere Wand-

teppich zeigt eine Szene aus der römischen

Geschichte mit reicher Architekturstaffage und

bildet ebenfalls eine Brüsseler Arbeit, jedoch

bereits aus der Zeit um 1600.

Bücher, Graphik,

Auktionsvorberichte

China-Gemälde

Berlin, Vorb. 20./21. Febr.

Sammlung

L. Hirschberg

Berlin, Vorb. 11. Febr.

Die Sammlung und Villeneinrichtung L.

Hirschberg, Westend, Oldenburg-

allee 15, die am 11. Februar durch das

Internationale Kunst- und Auk-

tions-Haus versteigert wird, setzt sich aus

Kunstwerken zusammen, die auf den bedeu-

tendsten Auktionen der letzten Jahre, wie

Erich von Goldschmidt-Rothschild, Wollenberg,

Rozendaal u. a., erworben wurden. Garnituren

mit Stickerei- und Gobelinbezügen, Bild-

Teppiche des 17. Jahrhunderts in feinsten

Qualitäten, französische Kleinmöbel des

18. Jahrhunderts und Renaissance-Möbel bilden

die Umgebung für die Spezial-Sammlungen.

Hier finden wir Figuren- und Geschirr-Porzel-

lan des 18. Jahrhunderts in feinsten Ausfüh-

rungen, insbesondere Stücke der Höroldt- und

Bei Max Perl findet am 20. und 21. Fe-

bruar eine interessante Auktion statt: neben

Büchern, Handzeichnungen, Graphik, Gemälden,

Skulpturen und Miniaturen erfordert vor allem

die- Sammlung chinesischer Gemälde aus dem

Besitz des bekannten Mediziners Professor

CI. du Bois-Reymond größte Beachtung.

Wir bilden ein Hauptstück dieser Kollektion,

ein chinesisches Ahnenbildnis, aus dem Beginn

des 18. Jahrhunderts, auf Seite 2 ab. Prof. Otto

Fischer, der Baseler1 Chinakenner, hebt in

einem Vorwort die Bedeutung dieser Samm-

lung hervor. Unter den neueren Zeichnungen

ist vor allem auf eine lange Reihe von Blättern

von Hans von Marees, die bei Meier-Gräfe er-

wähnt sind, hinzuweisen, ferner auf Arbeiten

von Liebermann, Kollwitz, Meid, Oppler, Sle-

vogt, Spitzweg, Thoma u. a., unter den Skulp-

turen auf den Balzac-Kopf Rodins in Bronze,

den wir auf Seite 4 abbilden. Das viel-

schichtige Material dieser Auktion wird für

den Kunstsammler von hervorragendem Inter-

esse sein.

KÜNSTLER ZU HAUSE

///.’ Charles Despiau

Im Quartier des Gobelins, ganz nahe bei

der Porte de Paris, liegt Despiaus Haus. Gleich

am Eingang führt eine hohe Trepe in sein

Atelier. Die Mitte des Raumes nimmt die

große Figur eines nackten, sitzenden Mannes

ein, die noch in Arbeit ist. Ringsum eine Un-

zahl von Bronzeköpfen, die auf Sockeln stehen.

An den Wänden Bilder, dazwischen die Kopie

nach einem assyrischen Relief. In einer Ecke

die Nachbildung eines ägyptischen Porträt-

kopfes, in einer anderen ein Flügel, der mit

Noten und Tonmodellen, um die feuchte Tücher

geschlagen sind, bedeckt ist.

Despiau: ein rundes Gesicht, ein weißer

Bart, heitere, kindhafte Augen, ein freies und

frohes Lächeln. Träumend, leicht wie ein

Tänzer, schreitet er durch sein Atelier.

Ich betrachte seine Büsten. Ihre Reinheit

senkt sich in mein Auge. Sie bringen die Per-

sönlichkeit des Modells wahrhaft und unmittel-

bar zum Ausdruck. Despiau ahmt weder die

Natur nach, die nicht in allen Einzelheiten

wahr ist, noch verfolgt er vorgefaßte Ideen. Er

gibt das Modell so wieder, wie er es sieht. Er

arbeitet nach keinem Programm; jedes Modell

stellt ihn vor ein neues Problem. Wenn er die

plastische Konzeption entschieden hat, folgt er

dem Eindruck, den das Modell in ihm auslöst.

Er ist ein Psychologe, ohne es zu wissen. Er

entdeckt intuitiv die Persönlichkeit seines

Modells.

Despiau ist einfach, schlicht und von der

Reinheit eines Kindes. Er denkt von den Men-

schen nur gutes, er ist die Gutgläubigkeit

selbst. Diese seelische Unberührtheit, diese

*) I. Joachim Ringelnatz, in Nr. 45 (Jg. VI).

II. Erich Heckel, in Nr. 1 der „Weltkunst“.

Phot. Galerie Flechtheim

Charles Despiau, Torso

innere Ruhe, teilen sich allen seinen Arbeiten

unbewußt mit. Seine Skulpturen sind nicht

nur ein vollendetes Abbild der Eigenart seines

Modells, sie sind auch das Abbild der har-

monischen Natur ihres Schöpfers. „Man muß

ehrlich und mit sich selbst im Reinen sein“,

sagt er, indem er mir die Maske eines ver-

storbenen Malers zeigt, die er aus dem Ge-

dächtnis geschaffen hat. Er konnte sie nicht

vollenden, weil seine Erinnerung nicht aus-

reichte, und beläßt sie so, wie sie jetzt ist, weil

er vor sich selbst ehrlich bleiben will.

Er ist 59 Jahre alt, er ist gesund. Wenn

er arbeitet, arbeitet er schwer und leidet, um

all dem, was er in sich fühlt, Gestalt zu geben.

Er ruht sich aus, indem er kleine Zeichnungen

macht. Er liebt es, die Natur zu beobachten,

die Bewegungen der Menschen und der Tiere

mit flüchtigem Strich festzuhalten. Seine

Zeichnungen sind für ihn wie kindliche Spiele.

Er freut sich an ihnen und ist befriedigt, wenn

es ihm gelingt, etwas Gesehenes klar festzu-

halten. Wandernd genießt er die Natur, ent-

deckt jeden Augenblick etwas Schönes und

notiert es mit Eifer. Bei der Arbeit vergißt er

das Nachdenken und verliert sich völlig in sein

Modell, bemüht, es restlos zu fassen. Die

plastischen Aufgaben nehmen ihn ganz und

gar gefangen. Aus dieser Selbstvergessenheit

entstehen seine einfachen und einheitlichen

Werke.

Im Sommer geht er in seine Heimat, in die

Heide. Es ist ein flaches Land, mit Wäldern

überzogen, eine große Landschaft. „Meine

Heimat tut mir immer wohl.“ Dort arbeitet er

nicht, dort ruht er sich aus und lebt ein glück-

liches Leben. Er wandert, wo keine Wege

sind, zeichnet zu seinem Vergnügen und gibt

sich ganz der Natur hin.

Man muß einfach sein, um das Einfache zu

erkennen. Wir alle sind einfach, aber wir

suchen in uns und in der Natur Widersprüche.

Despiau ist rein. Die Welt, die er gestaltet,

wird es durch ihn.

Ladislav Szecsi, Paris