4

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 9 vom 26. Februar 1933 '•

• •

Nachrichten von Überall

Um das Lessing-Museum

Das Berliner Lessing-Museum erläßt einen

dringenden Hilferuf, da es infolge Bei-

tragsstreichungen der Behörden seine Miete

nicht mehr zahlen kann. Der verdienst-

volle Begründer und Leiter des Museums Georg

Richard Kruse, der erste Vorsitzende der

Lessing-Gesellschaft, die im Museum ihr Heim

hat, Dr. Heinrich Spiero, Max Osborn u. a.

haben sich warm für die Erhaltung dieser letz-

ten geistigen Gedenkstätte aus der Zeit der

Klassiker eingesetzt, ist

unterscheiden lassen. Überraschungen dürften

in diesem Gebiet wahrscheinlicher als in allen

anderen Teilen Roms sein.

Altdeutsche Kunsterwerbung

für St. Louis

Das Städtische Kunstmuseum von St. Louis

(U. S. A.) hat aus dem Odenwald-Schloß der

Grafen Erbach in Erbach, aus dem große

Teile der Waffensammlung und andere Stücke

Melonenmädchen Hofers und der „Blaue Sol-

dat“ Beckmanns sind von großer dekorativer

Wirkung und bilden gewissermaßen den Über-

gang zu Künstlern wie Schrimpf und Schlem-

mer. Eine entzückende Tänzerin von Otto

Müller und ein ernstes Bild von W. Scholz ge-

hören zu dem Besten, was auf Ausstellungen

von ihnen zu sehen war. So bilden die Fran-

zosen und Deutschen die qualitätvollsten Ab-

teilungen der Ausstellung, obwohl sie, wie die

Italiener, dank den einschränkenden Bedin-

gungen des Komitees nicht voll zur Geltung

kamen. Dr. H. Gerson

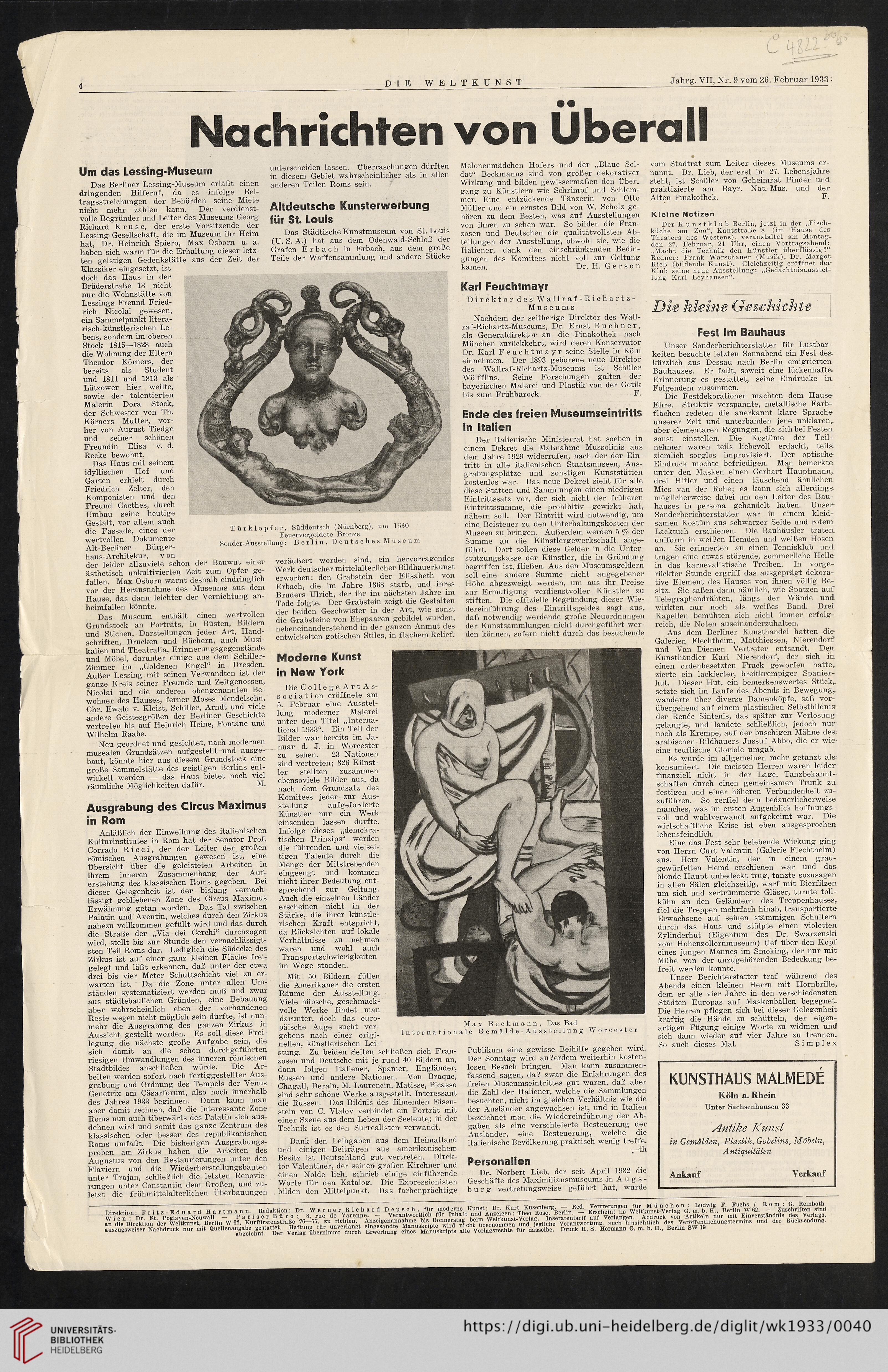

Tür klopf er, Süddeutsch (Nürnberg), um 1530

Feuervergoldete Bronze

Sonder-Ausstellung: Berlin, Deutsches Museum

doch das Haus in der

Brüderstraße 13 nicht

nur die Wohnstätte von

Lessings Freund Fried-

rich Nicolai gewesen,

ein Sammelpunkt litera-

risch-künstlerischen Le-

bens, sondern im oberen

Stock 1815—1828 auch

die Wohnung der Eltern

Theodor Körners, der

bereits als Student

und 1811 und 1813 als

Lützower hier weilte,

sowie der talentierten

Malerin Dora Stock,

der Schwester von Th.

Körners Mutter, vor-

her von August Tiedge

und seiner schönen

Freundin Elisa v. d.

Recke bewohnt.

Das Haus mit seinem

idyllischen Hof und

Garten erhielt durch

Friedrich Zelter, den

Komponisten und den

Freund Goethes, durch

Umbau seine heutige

Gestalt, vor allem auch

die Fassade, eines der

wertvollen Dokumente

Alt-Berliner Bürger-

haus-Architekur, v on

der leider allzuviele schon der Bauwut einer

ästhetisch unkultivierten Zeit zum Opfer ge-

fallen. Max Osborn warnt deshalb eindringlich

vor der Herausnahme des Museums aus dem

Hause, das dann leichter der Vernichtung an-

heimfallen könnte.

Das Museum enthält einen wertvollen

Grundstock an Porträts, in Büsten, Bildern

und Stichen, Darstellungen jeder Art, Hand-

schriften, Drucken und Büchern, auch Musi-

kalien und Theatralia, Erinnerungsgegenstände

und Möbel, darunter einige aus dem Schiller-

Zimmer im „Goldenen Engel“ in Dresden.

Außer Lessing mit seinen Verwandten ist der

ganze Kreis seiner Freunde und Zeitgenossen,

Nicolai und die anderen obengenannten Be-

wohner des Hauses, ferner Moses Mendelsohn,

Chr. Ewald v. Kleist, Schiller, Arndt und viele

andere Geistesgrößen der Berliner Geschichte

vertreten bis auf Heinrich Heine, Fontane und

Wilhelm Raabe.

Neu geordnet und gesichtet, nach modernen

musealen Grundsätzen aufgestellt und ausge-

baut, könnte hier aus diesem Grundstock eine

große Sammelstätte des geistigen Berlins ent-

wickelt werden — das Haus bietet noch viel

räumliche Möglichkeiten dafür. M.

Ausgrabung des Circus Maximus

in Rom

Anläßlich der Einweihung des italienischen

Kulturinstitutes in Rom hat der Senator Prof.

Corrado Ricci, der der Leiter der großen

römischen Ausgrabungen gewesen ist, eine

Übersicht über die geleisteten Arbeiten in

ihrem inneren Zusammenhang der Auf-

erstehung des klassischen Roms gegeben. Bei

dieser Gelegenheit ist der bislang vernach-

lässigt gebliebenen Zone des Circus Maximus

Erwähnung getan worden. Das Tal zwischen

Palatin und Aventin, welches durch den Zirkus

nahezu vollkommen gefüllt wird und das durch

die Straße der „Via dei Cerchi“ durchzogen

wird, stellt bis zur Stunde den vernachlässigt-

sten Teil Roms dar. Lediglich die Südecke des

Zirkus ist auf einer ganz kleinen Fläche frei-

gelegt und läßt erkennen, daß unter der etwa

drei bis vier Meter Schuttschicht viel zu er-

warten ist. Da die Zone unter allen Um-

ständen systematisiert werden muß und zwar

aus städtebaulichen Gründen, eine Bebauung

aber wahrscheinlich eben der vorhandenen

Reste wegen nicht möglich sein dürfte, ist nun-

mehr die Ausgrabung des ganzen Zirkus in

Aussicht gestellt worden. Es soll diese Frei-

legung die nächste große Aufgabe sein, die

sich damit an die schon durchgeführten

riesigen Umwandlungen des inneren römischen

Stadtbildes anschließen würde. Die Ar-

beiten werden sofort nach fertiggestellter Aus-

grabung und Ordnung des Tempels der Venus

Genetrix am Cäsarforum, also noch innerhalb

des Jahres 1933 beginnen. Dann kann man

aber damit rechnen, daß die interessante Zone

Roms nun auch tiberwärts des Palatin sich aus-

dehnen wird und somit das ganze Zentrum des

klassischen oder besser des republikanischen

Roms umfaßt. Die bisherigen Ausgrabungs-

proben am Zirkus haben die Arbeiten des

Augustus von den Restaurierungen unter den

Flaviern und die Wiederherstellungsbauten

unter Trajan, schließlich die letzten Renovie-

rungen unter Constantin dem Großen, und zu-

letzt die frühmittelalterlichen Überbauungen

veräußert worden sind, ein hervorragendes

Werk deutscher mittelalterlicher Bildhauerkunst

erworben: den Grabstein der Elisabeth von

Erbach, die im Jahre 1368 starb, und ihres

Bruders Ulrich, der ihr im nächsten Jahre im

Tode folgte. Der Grabstein zeigt die Gestalten

der beiden Geschwister in der Art, wie sonst

die Grabsteine von Ehepaaren gebildet wurden,

nebeneinanderstehend in der ganzen Anmut des

entwickelten gotischen Stiles, in flachem Relief.

Moderne Kunst

in New York

Die CollegeArtAs-

s o c i a t i on eröffnete am

5. Februar eine Ausstel-

lung moderner Malerei

unter dem Titel „Interna-

tional 1933“. Ein Teil der

Bilder war bereits im Ja-

nuar d. J. in Worcester

zu sehen. 23 Nationen

sind vertreten; 326 Künst-

ler stellten zusammen

ebensoviele Bilder aus, da

nach dem Grundsatz des

Komitees jeder zur Aus-

stellung aufgeforderte

Künstler nur ein Werk

einsenden lassen durfte.

Infolge dieses „demokra-

tischen Prinzips“ werden

die führenden und vielsei-

tigen Talente durch die

Menge der Mitstrebenden

eingeengt und kommen

nicht ihrer Bedeutung ent-

sprechend zur Geltung.

Auch die einzelnen Länder

erscheinen nicht in der

Stärke, die ihrer künstle-

rischen Kraft entspricht,

da Rücksichten auf lokale

Verhältnisse zu nehmen

waren und wohl auch

Transportschwierigkeiten

im Wege standen.

Mit 50 Bildern füllen

die Amerikaner die ersten

Räume der Ausstellung.

Viele hübsche, geschmack-

volle Werke findet man

darunter, doch das euro-

päische Auge sucht ver-

gebens nach einer origi-

nellen, künstlerischen Lei-

stung. Zu beiden Seiten schließen sich Fran-

zosen und Deutsche mit je rund 40 Bildern an,

dann folgen Italiener, Spanier, Engländer,

Russen und andere Nationen. Von Braque,

Chagall, Derain, M. Laurencin, Matisse, Picasso

sind sehr schöne Werke ausgestellt. Interessant

die Russen. Das Bildnis des filmenden Eisen-

stein von C. Vlalov verbindet ein Porträt mit

einer Szene aus dem Leben der Seeleute; in der

Technik ist es den Surrealisten verwandt.

Dank den Leihgaben aus dem Heimatland

und einigen Beiträgen aus amerikanischem

Besitz ist Deutschland gut vertreten. Direk-

tor Valentiner, der seinen großen Kirchner und

einen Nolde lieh, schrieb einige einführende

Worte für den Katalog. Die Expressionisten

bilden den Mittelpunkt. Das farbenprächtige

Karl Feuchtmayr

Direktor des Wallraf-Richartz-

Museums

Nachdem der seitherige Direktor des Wall-

raf-Richartz-Museums, Dr. Ernst Buchner,

als Generaldirektor an die Pinakothek nach

München zurückkehrt, wird deren Konservator

Dr. Karl Feuchtmayr seine Stelle in Köln

einnehmen. Der 1893 geborene neue Direktor

des Wallraf-Richartz-Museums ist Schüler

Wölf f lins. Seine Forschungen galten der

bayerischen Malerei und Plastik von der Gotik

bis zum Frühbarock. F.

Ende des freien Museumseintritts

in Italien

Der italienische Ministerrat hat soeben in

einem Dekret die Maßnahme Mussolinis aus

dem Jahre 1929 widerrufen, nach der der Ein-

tritt in alle italienischen Staatsmuseen, Aus-

grabungsplätze und sonstigen Kunststätten

kostenlos war. Das neue Dekret sieht für alle

diese Stätten und Sammlungen einen niedrigen

Eintrittssatz vor, der sich nicht der früheren

Eintrittssumme, die prohibitiv gewirkt hat,

nähern soll. Der Eintritt wird notwendig, um

eine Beisteuer zu den Unterhaltungskosten der

Museen zu bringen. Außerdem werden 5 % der

Summe an die Künstlergewerkschaft abge-

führt. Dort sollen diese Gelder in die Unter-

stützungskasse der Künstler, die in Gründung

begriffen ist, fließen. Aus den Museumsgeldern

soll eine andere Summe nicht angegebener

Höhe abgezweigt werden, um aus ihr Preise

zur Ermutigung verdienstvoller Künstler zu

stiften. Die offizielle Begründung dieser Wie-

dereinführung des Eintrittsgeldes sagt aus,

daß notwendig werdende große Neuordnungen

der Kunstsammlungen nicht durchgeführt wer-

den können, sofern nicht durch das besuchende

Publikum eine gewisse Beihilfe gegeben wird.

Der Sonntag wird außerdem weiterhin kosten-

losen Besuch bringen. Man kann zusammen-

fassend sagen, daß zwar die Erfahrungen des

freien Museumseintrittes gut waren, daß aber

die Zahl der Italiener, welche die Sammlungen

besuchten, nicht im gleichen Verhältnis wie die

der Ausländer angewachsen ist, und in Italien

bezeichnet man die Wiedereinführung der Ab-

gaben als eine verschleierte Besteuerung der

Ausländer, eine Besteuerung, welche die

italienische Bevölkerung praktisch wenig treffe.

—th

Personalien

Dr. Norbert Lieb, der seit April 1932 die

Geschäfte des Maximiliansmuseums in Augs-

burg vertretungsweise geführt hat, wurde

Max Beckmann, Das Bad

Internationale Gemälde-Ausstellung Worcester

vom Stadtrat zum Leiter dieses Museums er-

nannt. Dr. Lieb, der erst im 27. Lebensjahre

steht, ist Schüler von Geheimrat Pinder und.

praktizierte am Bayr. Nat.-Mus. und der

Alten Pinakothek. F.

Kleine Notizen

Der Kunstklub Berlin, jetzt in der „Fisch-

küche am Zoo“, Kantstraße 8 (im Hause des

Theaters des Westens), veranstaltet am Mcntag-

den 27. Februar, 21 Uhr, einen Vortragsabend:

„Macht die Technik den Künstler überflüssig?“

Redner: Frank Warschauer (Musik), Dr. Margot

Rieß (bildende Kunst). Gleichzeitig eröffnet der

Klub seine neue Ausstellung: „Gedächtnisausstel-

lung Karl Leyhausen“.

Die kleine Geschichte

Fest im Bauhaus

Unser Sonderberichterstatter für Lustbar-

keiten besuchte letzten Sonnabend ein Fest des

kürzlich aus Dessau nach Berlin emigrierten

Bauhauses. Er faßt, soweit eine lückenhaftem

Erinnerung es gestattet, seine Eindrücke in

Folgendem zusammen.

Die Festdekorationen machten dem Hause

Ehre. Struktiv verspannte, metallische Farb-

flächen redeten die anerkannt klare Sprache

unserer Zeit und unterbanden jene unklaren,,

aber elementaren Regungen, die sich bei Festen

sonst einstellen. Die Kostüme der Teil-

nehmer waren teils liebevoll erdacht, teils,

ziemlich sorglos improvisiert. Der optische

Eindruck mochte befriedigen. Man bemerkte

unter den Masken einen Gerhart Hauptmann,

drei Hitler und einen täuschend ähnlichen

Mies van der Rohe; es kann sich allerdings

möglicherweise dabei um den Leiter des Bau-

hauses in persona gehandelt haben. Unser

Sonderberichterstatter war in einem kleid-

samen Kostüm aus schwarzer Seide und rotem.

Lacktuch erschienen. Die Bauhäusler traten

uniform in weißen Hemden und weißen Hosen

an. Sie erinnerten an einen Tennisklub und

trugen eine etwas störende, sommerliche Helle

in das karnevalistische Treiben. In vorge-

rückter Stunde ergriff das ausgeprägt dekora-

tive Element des Hauses von ihnen völlig Be-

sitz. Sie saßen dann nämlich, wie Spatzen auf

Telegraphendrähten, längs der Wände und

wirkten nur noch als weißes Band. Drei

Kapellen bemühten sich nicht immer erfolg-

reich, die Noten auseinanderzuhalten.

Aus dem Berliner Kunsthandel hatten die

Galerien Flechtheim, Matthiessen, Nierendorf

und Van Diemen Vertreter entsandt. Den

Kunsthändler Karl Nierendorf, der sich in

einen ordenbesetzten Frack geworfen hatte,

zierte ein lackierter, breitkrempiger Spanier-

hut. Dieser Hut, ein bemerkenswertes Stück,

setzte sich im Laufe des Abends in Bewegung,

wanderte über diverse Damenköpfe, saß vor-

übergehend auf einem plastischen Selbstbildnis-,

der Renee Sintenis, das später zur Verlosung

gelangte, und landete schließlich, jedoch nur-

noch als Krempe, auf der buschigen Mähne des.

arabischen Bildhauers Jussuf Abbo, die er wie-

eine teuflische Gloriole umgab.

Es wurde im allgemeinen mehr getanzt als;

konsumiert. Die meisten Herren waren leider-

finanziell nicht in der Lage, Tanzbekannt-

schaften durch einen gemeinsamen Trunk zu

festigen und einer höheren Verbundenheit zu-

zuführen. So zerfiel denn bedauerlicherweise

manches, was im ersten Augenblick hoffnungs-

voll und wahlverwandt aufgekeimt war. Die

wirtschaftliche Krise ist eben ausgesprochen

lebensfeindlich.

Eine das Fest sehr belebende Wirkung ging

von Herrn Curt Valentin (Galerie Flechtheim)

aus. Herr Valentin, der in einem grau-

gewürfelten Hemd erschienen war und das

blonde Haupt unbedeckt trug, tanzte sozusagen

in allen Sälen gleichzeitig, warf mit Bierfilzen

um sich und zertrümmerte Gläser, turnte toll-

kühn an den Geländern des Treppenhauses,

fiel die Treppen mehrfach hinab, transportierte

Erwachsene auf seinen stämmigen Schultern

durch das Haus und stülpte einen violetten

Zylinderhut (Eigentum des Dr. Swarzenski

vom Hohenzollernmuseum) tief über den Kopf

eines jungen Mannes im Smoking, der nur mit

Mühe von der unzugehörenden Bedeckung be-

freit werden konnte.

Unser Berichterstatter traf während des

Abends einen kleinen Herrn mit Hornbrille,

dem er alle vier Jahre in den verschiedensten

Städten Europas auf Maskenbällen begegnet.

Die Herren pflegen sich bei dieser Gelegenheit

kräftig die Hände zu schütteln, der eigen-

artigen Fügung einige Worte zu widmen und

sich dann wieder auf vier Jahre zu trennen.

So auch dieses Mal. Simplex

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für M u nc h e n: Ludwig F. Fuchs / R o in : G. Relnboth

Wien : Dr. St. Poglaven-Neuwall — Pariser Bü ro : 8. rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m b. H., Ber in W 62. Zuschriften sind

an die Direktion der Weitkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif atif Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrecbte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 9 vom 26. Februar 1933 '•

• •

Nachrichten von Überall

Um das Lessing-Museum

Das Berliner Lessing-Museum erläßt einen

dringenden Hilferuf, da es infolge Bei-

tragsstreichungen der Behörden seine Miete

nicht mehr zahlen kann. Der verdienst-

volle Begründer und Leiter des Museums Georg

Richard Kruse, der erste Vorsitzende der

Lessing-Gesellschaft, die im Museum ihr Heim

hat, Dr. Heinrich Spiero, Max Osborn u. a.

haben sich warm für die Erhaltung dieser letz-

ten geistigen Gedenkstätte aus der Zeit der

Klassiker eingesetzt, ist

unterscheiden lassen. Überraschungen dürften

in diesem Gebiet wahrscheinlicher als in allen

anderen Teilen Roms sein.

Altdeutsche Kunsterwerbung

für St. Louis

Das Städtische Kunstmuseum von St. Louis

(U. S. A.) hat aus dem Odenwald-Schloß der

Grafen Erbach in Erbach, aus dem große

Teile der Waffensammlung und andere Stücke

Melonenmädchen Hofers und der „Blaue Sol-

dat“ Beckmanns sind von großer dekorativer

Wirkung und bilden gewissermaßen den Über-

gang zu Künstlern wie Schrimpf und Schlem-

mer. Eine entzückende Tänzerin von Otto

Müller und ein ernstes Bild von W. Scholz ge-

hören zu dem Besten, was auf Ausstellungen

von ihnen zu sehen war. So bilden die Fran-

zosen und Deutschen die qualitätvollsten Ab-

teilungen der Ausstellung, obwohl sie, wie die

Italiener, dank den einschränkenden Bedin-

gungen des Komitees nicht voll zur Geltung

kamen. Dr. H. Gerson

Tür klopf er, Süddeutsch (Nürnberg), um 1530

Feuervergoldete Bronze

Sonder-Ausstellung: Berlin, Deutsches Museum

doch das Haus in der

Brüderstraße 13 nicht

nur die Wohnstätte von

Lessings Freund Fried-

rich Nicolai gewesen,

ein Sammelpunkt litera-

risch-künstlerischen Le-

bens, sondern im oberen

Stock 1815—1828 auch

die Wohnung der Eltern

Theodor Körners, der

bereits als Student

und 1811 und 1813 als

Lützower hier weilte,

sowie der talentierten

Malerin Dora Stock,

der Schwester von Th.

Körners Mutter, vor-

her von August Tiedge

und seiner schönen

Freundin Elisa v. d.

Recke bewohnt.

Das Haus mit seinem

idyllischen Hof und

Garten erhielt durch

Friedrich Zelter, den

Komponisten und den

Freund Goethes, durch

Umbau seine heutige

Gestalt, vor allem auch

die Fassade, eines der

wertvollen Dokumente

Alt-Berliner Bürger-

haus-Architekur, v on

der leider allzuviele schon der Bauwut einer

ästhetisch unkultivierten Zeit zum Opfer ge-

fallen. Max Osborn warnt deshalb eindringlich

vor der Herausnahme des Museums aus dem

Hause, das dann leichter der Vernichtung an-

heimfallen könnte.

Das Museum enthält einen wertvollen

Grundstock an Porträts, in Büsten, Bildern

und Stichen, Darstellungen jeder Art, Hand-

schriften, Drucken und Büchern, auch Musi-

kalien und Theatralia, Erinnerungsgegenstände

und Möbel, darunter einige aus dem Schiller-

Zimmer im „Goldenen Engel“ in Dresden.

Außer Lessing mit seinen Verwandten ist der

ganze Kreis seiner Freunde und Zeitgenossen,

Nicolai und die anderen obengenannten Be-

wohner des Hauses, ferner Moses Mendelsohn,

Chr. Ewald v. Kleist, Schiller, Arndt und viele

andere Geistesgrößen der Berliner Geschichte

vertreten bis auf Heinrich Heine, Fontane und

Wilhelm Raabe.

Neu geordnet und gesichtet, nach modernen

musealen Grundsätzen aufgestellt und ausge-

baut, könnte hier aus diesem Grundstock eine

große Sammelstätte des geistigen Berlins ent-

wickelt werden — das Haus bietet noch viel

räumliche Möglichkeiten dafür. M.

Ausgrabung des Circus Maximus

in Rom

Anläßlich der Einweihung des italienischen

Kulturinstitutes in Rom hat der Senator Prof.

Corrado Ricci, der der Leiter der großen

römischen Ausgrabungen gewesen ist, eine

Übersicht über die geleisteten Arbeiten in

ihrem inneren Zusammenhang der Auf-

erstehung des klassischen Roms gegeben. Bei

dieser Gelegenheit ist der bislang vernach-

lässigt gebliebenen Zone des Circus Maximus

Erwähnung getan worden. Das Tal zwischen

Palatin und Aventin, welches durch den Zirkus

nahezu vollkommen gefüllt wird und das durch

die Straße der „Via dei Cerchi“ durchzogen

wird, stellt bis zur Stunde den vernachlässigt-

sten Teil Roms dar. Lediglich die Südecke des

Zirkus ist auf einer ganz kleinen Fläche frei-

gelegt und läßt erkennen, daß unter der etwa

drei bis vier Meter Schuttschicht viel zu er-

warten ist. Da die Zone unter allen Um-

ständen systematisiert werden muß und zwar

aus städtebaulichen Gründen, eine Bebauung

aber wahrscheinlich eben der vorhandenen

Reste wegen nicht möglich sein dürfte, ist nun-

mehr die Ausgrabung des ganzen Zirkus in

Aussicht gestellt worden. Es soll diese Frei-

legung die nächste große Aufgabe sein, die

sich damit an die schon durchgeführten

riesigen Umwandlungen des inneren römischen

Stadtbildes anschließen würde. Die Ar-

beiten werden sofort nach fertiggestellter Aus-

grabung und Ordnung des Tempels der Venus

Genetrix am Cäsarforum, also noch innerhalb

des Jahres 1933 beginnen. Dann kann man

aber damit rechnen, daß die interessante Zone

Roms nun auch tiberwärts des Palatin sich aus-

dehnen wird und somit das ganze Zentrum des

klassischen oder besser des republikanischen

Roms umfaßt. Die bisherigen Ausgrabungs-

proben am Zirkus haben die Arbeiten des

Augustus von den Restaurierungen unter den

Flaviern und die Wiederherstellungsbauten

unter Trajan, schließlich die letzten Renovie-

rungen unter Constantin dem Großen, und zu-

letzt die frühmittelalterlichen Überbauungen

veräußert worden sind, ein hervorragendes

Werk deutscher mittelalterlicher Bildhauerkunst

erworben: den Grabstein der Elisabeth von

Erbach, die im Jahre 1368 starb, und ihres

Bruders Ulrich, der ihr im nächsten Jahre im

Tode folgte. Der Grabstein zeigt die Gestalten

der beiden Geschwister in der Art, wie sonst

die Grabsteine von Ehepaaren gebildet wurden,

nebeneinanderstehend in der ganzen Anmut des

entwickelten gotischen Stiles, in flachem Relief.

Moderne Kunst

in New York

Die CollegeArtAs-

s o c i a t i on eröffnete am

5. Februar eine Ausstel-

lung moderner Malerei

unter dem Titel „Interna-

tional 1933“. Ein Teil der

Bilder war bereits im Ja-

nuar d. J. in Worcester

zu sehen. 23 Nationen

sind vertreten; 326 Künst-

ler stellten zusammen

ebensoviele Bilder aus, da

nach dem Grundsatz des

Komitees jeder zur Aus-

stellung aufgeforderte

Künstler nur ein Werk

einsenden lassen durfte.

Infolge dieses „demokra-

tischen Prinzips“ werden

die führenden und vielsei-

tigen Talente durch die

Menge der Mitstrebenden

eingeengt und kommen

nicht ihrer Bedeutung ent-

sprechend zur Geltung.

Auch die einzelnen Länder

erscheinen nicht in der

Stärke, die ihrer künstle-

rischen Kraft entspricht,

da Rücksichten auf lokale

Verhältnisse zu nehmen

waren und wohl auch

Transportschwierigkeiten

im Wege standen.

Mit 50 Bildern füllen

die Amerikaner die ersten

Räume der Ausstellung.

Viele hübsche, geschmack-

volle Werke findet man

darunter, doch das euro-

päische Auge sucht ver-

gebens nach einer origi-

nellen, künstlerischen Lei-

stung. Zu beiden Seiten schließen sich Fran-

zosen und Deutsche mit je rund 40 Bildern an,

dann folgen Italiener, Spanier, Engländer,

Russen und andere Nationen. Von Braque,

Chagall, Derain, M. Laurencin, Matisse, Picasso

sind sehr schöne Werke ausgestellt. Interessant

die Russen. Das Bildnis des filmenden Eisen-

stein von C. Vlalov verbindet ein Porträt mit

einer Szene aus dem Leben der Seeleute; in der

Technik ist es den Surrealisten verwandt.

Dank den Leihgaben aus dem Heimatland

und einigen Beiträgen aus amerikanischem

Besitz ist Deutschland gut vertreten. Direk-

tor Valentiner, der seinen großen Kirchner und

einen Nolde lieh, schrieb einige einführende

Worte für den Katalog. Die Expressionisten

bilden den Mittelpunkt. Das farbenprächtige

Karl Feuchtmayr

Direktor des Wallraf-Richartz-

Museums

Nachdem der seitherige Direktor des Wall-

raf-Richartz-Museums, Dr. Ernst Buchner,

als Generaldirektor an die Pinakothek nach

München zurückkehrt, wird deren Konservator

Dr. Karl Feuchtmayr seine Stelle in Köln

einnehmen. Der 1893 geborene neue Direktor

des Wallraf-Richartz-Museums ist Schüler

Wölf f lins. Seine Forschungen galten der

bayerischen Malerei und Plastik von der Gotik

bis zum Frühbarock. F.

Ende des freien Museumseintritts

in Italien

Der italienische Ministerrat hat soeben in

einem Dekret die Maßnahme Mussolinis aus

dem Jahre 1929 widerrufen, nach der der Ein-

tritt in alle italienischen Staatsmuseen, Aus-

grabungsplätze und sonstigen Kunststätten

kostenlos war. Das neue Dekret sieht für alle

diese Stätten und Sammlungen einen niedrigen

Eintrittssatz vor, der sich nicht der früheren

Eintrittssumme, die prohibitiv gewirkt hat,

nähern soll. Der Eintritt wird notwendig, um

eine Beisteuer zu den Unterhaltungskosten der

Museen zu bringen. Außerdem werden 5 % der

Summe an die Künstlergewerkschaft abge-

führt. Dort sollen diese Gelder in die Unter-

stützungskasse der Künstler, die in Gründung

begriffen ist, fließen. Aus den Museumsgeldern

soll eine andere Summe nicht angegebener

Höhe abgezweigt werden, um aus ihr Preise

zur Ermutigung verdienstvoller Künstler zu

stiften. Die offizielle Begründung dieser Wie-

dereinführung des Eintrittsgeldes sagt aus,

daß notwendig werdende große Neuordnungen

der Kunstsammlungen nicht durchgeführt wer-

den können, sofern nicht durch das besuchende

Publikum eine gewisse Beihilfe gegeben wird.

Der Sonntag wird außerdem weiterhin kosten-

losen Besuch bringen. Man kann zusammen-

fassend sagen, daß zwar die Erfahrungen des

freien Museumseintrittes gut waren, daß aber

die Zahl der Italiener, welche die Sammlungen

besuchten, nicht im gleichen Verhältnis wie die

der Ausländer angewachsen ist, und in Italien

bezeichnet man die Wiedereinführung der Ab-

gaben als eine verschleierte Besteuerung der

Ausländer, eine Besteuerung, welche die

italienische Bevölkerung praktisch wenig treffe.

—th

Personalien

Dr. Norbert Lieb, der seit April 1932 die

Geschäfte des Maximiliansmuseums in Augs-

burg vertretungsweise geführt hat, wurde

Max Beckmann, Das Bad

Internationale Gemälde-Ausstellung Worcester

vom Stadtrat zum Leiter dieses Museums er-

nannt. Dr. Lieb, der erst im 27. Lebensjahre

steht, ist Schüler von Geheimrat Pinder und.

praktizierte am Bayr. Nat.-Mus. und der

Alten Pinakothek. F.

Kleine Notizen

Der Kunstklub Berlin, jetzt in der „Fisch-

küche am Zoo“, Kantstraße 8 (im Hause des

Theaters des Westens), veranstaltet am Mcntag-

den 27. Februar, 21 Uhr, einen Vortragsabend:

„Macht die Technik den Künstler überflüssig?“

Redner: Frank Warschauer (Musik), Dr. Margot

Rieß (bildende Kunst). Gleichzeitig eröffnet der

Klub seine neue Ausstellung: „Gedächtnisausstel-

lung Karl Leyhausen“.

Die kleine Geschichte

Fest im Bauhaus

Unser Sonderberichterstatter für Lustbar-

keiten besuchte letzten Sonnabend ein Fest des

kürzlich aus Dessau nach Berlin emigrierten

Bauhauses. Er faßt, soweit eine lückenhaftem

Erinnerung es gestattet, seine Eindrücke in

Folgendem zusammen.

Die Festdekorationen machten dem Hause

Ehre. Struktiv verspannte, metallische Farb-

flächen redeten die anerkannt klare Sprache

unserer Zeit und unterbanden jene unklaren,,

aber elementaren Regungen, die sich bei Festen

sonst einstellen. Die Kostüme der Teil-

nehmer waren teils liebevoll erdacht, teils,

ziemlich sorglos improvisiert. Der optische

Eindruck mochte befriedigen. Man bemerkte

unter den Masken einen Gerhart Hauptmann,

drei Hitler und einen täuschend ähnlichen

Mies van der Rohe; es kann sich allerdings

möglicherweise dabei um den Leiter des Bau-

hauses in persona gehandelt haben. Unser

Sonderberichterstatter war in einem kleid-

samen Kostüm aus schwarzer Seide und rotem.

Lacktuch erschienen. Die Bauhäusler traten

uniform in weißen Hemden und weißen Hosen

an. Sie erinnerten an einen Tennisklub und

trugen eine etwas störende, sommerliche Helle

in das karnevalistische Treiben. In vorge-

rückter Stunde ergriff das ausgeprägt dekora-

tive Element des Hauses von ihnen völlig Be-

sitz. Sie saßen dann nämlich, wie Spatzen auf

Telegraphendrähten, längs der Wände und

wirkten nur noch als weißes Band. Drei

Kapellen bemühten sich nicht immer erfolg-

reich, die Noten auseinanderzuhalten.

Aus dem Berliner Kunsthandel hatten die

Galerien Flechtheim, Matthiessen, Nierendorf

und Van Diemen Vertreter entsandt. Den

Kunsthändler Karl Nierendorf, der sich in

einen ordenbesetzten Frack geworfen hatte,

zierte ein lackierter, breitkrempiger Spanier-

hut. Dieser Hut, ein bemerkenswertes Stück,

setzte sich im Laufe des Abends in Bewegung,

wanderte über diverse Damenköpfe, saß vor-

übergehend auf einem plastischen Selbstbildnis-,

der Renee Sintenis, das später zur Verlosung

gelangte, und landete schließlich, jedoch nur-

noch als Krempe, auf der buschigen Mähne des.

arabischen Bildhauers Jussuf Abbo, die er wie-

eine teuflische Gloriole umgab.

Es wurde im allgemeinen mehr getanzt als;

konsumiert. Die meisten Herren waren leider-

finanziell nicht in der Lage, Tanzbekannt-

schaften durch einen gemeinsamen Trunk zu

festigen und einer höheren Verbundenheit zu-

zuführen. So zerfiel denn bedauerlicherweise

manches, was im ersten Augenblick hoffnungs-

voll und wahlverwandt aufgekeimt war. Die

wirtschaftliche Krise ist eben ausgesprochen

lebensfeindlich.

Eine das Fest sehr belebende Wirkung ging

von Herrn Curt Valentin (Galerie Flechtheim)

aus. Herr Valentin, der in einem grau-

gewürfelten Hemd erschienen war und das

blonde Haupt unbedeckt trug, tanzte sozusagen

in allen Sälen gleichzeitig, warf mit Bierfilzen

um sich und zertrümmerte Gläser, turnte toll-

kühn an den Geländern des Treppenhauses,

fiel die Treppen mehrfach hinab, transportierte

Erwachsene auf seinen stämmigen Schultern

durch das Haus und stülpte einen violetten

Zylinderhut (Eigentum des Dr. Swarzenski

vom Hohenzollernmuseum) tief über den Kopf

eines jungen Mannes im Smoking, der nur mit

Mühe von der unzugehörenden Bedeckung be-

freit werden konnte.

Unser Berichterstatter traf während des

Abends einen kleinen Herrn mit Hornbrille,

dem er alle vier Jahre in den verschiedensten

Städten Europas auf Maskenbällen begegnet.

Die Herren pflegen sich bei dieser Gelegenheit

kräftig die Hände zu schütteln, der eigen-

artigen Fügung einige Worte zu widmen und

sich dann wieder auf vier Jahre zu trennen.

So auch dieses Mal. Simplex

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für M u nc h e n: Ludwig F. Fuchs / R o in : G. Relnboth

Wien : Dr. St. Poglaven-Neuwall — Pariser Bü ro : 8. rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m b. H., Ber in W 62. Zuschriften sind

an die Direktion der Weitkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif atif Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung auch hinsichtlich des Veroffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrecbte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19