2

DIE VV E L T K U N S T

Jahrg. VII, Nr. 10 vom 5. März 1933

mann, Kalkreuth und Corinth. Selbstverständ-

lich erscheint die Düsseldorfer Schule mit einer

stattlichen Reihe von charakteristischen Wer-

ken. Auch im 19. Jahrhundert sind die Hol-

länder gut vertreten mit M. Schouman und

Roosenboom. Als charakteristisches Zeugnis

des französischen Impressionismus sei noch

auf das anmutige Mädchenbildnis von Renoir

hingewiesen.

in Köln:

Math, Lempertz in Köln versteigert

am 16. März Gemälde alter und neuzeitlicher

Meister, die einer Berliner Sammlung S. und

rheinischem Privatbesitz entstammen. Von

den alten Gemälden nennen wir Werke von

A. van Beyeren, Hans Boi, Michiel Coxcie, J. J.

Horemans, J. v. d. Hagen, J. Siberechts, A.

Adriaenssen, C. Bega, eine Madonna des Ant-

werpener Manieristen von 1518, eine Altartafel

aus Schwaben um 1520. Unter den Bildern1 des

19. und 20. Jahrhunderts findet man einen

Kopf von Leibi, fünf repräsentative Jagdbilder

des Düsseldorfers C. F. Deiker, eine große

Schafherde des Vlamen E. Verboeckhoven,

Werke von F. v. Uhde, Claus - Meyer, W.

Schreuer u. a.

in München:

Am 8. und 9. März findet bei Hugo H e 1 -

hing, München, eine Versteigerung von Anti-

quitäten, Holzskulpturen und alten Gemälden

aus verschiedem Besitz statt. Der Katalog

verzeichnet Fayencen, Gläser, Porzellane,

Zinn und andere Metallarbeiten, Sonnenuhren,

Limogem, Textilien und Bildnisminiaturen.

Eine größere Kollektion Waffen setzt sich

aus Rüstungen und Helmen, Stangenwaffen,

Schwertern, Degen, Dolchen usw. aus Europa,

Afrika und Asien zusammen. Besonders

reichhaltig ist die Abteilung Möbel und Ein-

richtungsgegenstände; zu erwähnen sind

schöne Elsässer Schränke und Vitrinen, ein-

gelegte Schreibsekretäre und Kommoden, eine

Anzahl Sitzmöbel des 18. Jahrhunderts und

hübsche Biedermeier-Möbel. Unter der großen

Anzahl der Gemälde sind besonders die

italienischen und niederländischen Schulen

vertreten, unter den Holzskulpturen finden

sich vorzügliche Arbeiten vom Beginn des

15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.

Dieselbe Galerie veranstaltet am 15. März

eine Auktion von Ölgemälden und Aqua-

rellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es

sei auf eine figurenreiche, farbenfrische

Komposition des Krakauer Künstlers Lipinski

besonders hingewiesen. Auch der Norweger

Sophus Jacobsen, der aus der Schule Hans

Gudes hervorgegangen ist, berührt den Markt

nur selten. Von Gebier sei eine größere Kom-

position „Schafe im Stalle“ besonders erwähnt.

Von A. und 0. Achenbach sind drei Arbeiten

kleinen Formates zu nennen, von Bachmann

ein größeres Küstenbild, weiter Franz Adam,

R. Bloos, F. v. Defregger, der seltene Pariser

Desmoulins, Th. von Eckenbrecher, L. von

Hofmann, A. v. Keller, die beiden Holländer

Jan Kobell d. Ae. und B. C. Koekkoek, Ernst

Oppler, Charles Schuch, Franz Stuck, Joseph

Willroider, Wopfner, Albert und Max Zimmer-

mann.

in Wien:

Der Nachlaß P. G. und hocharistokratischer

Wiener Besitz, der am 7.—9. März durch

Albe r t Kend e zur Auflösung kommt, zeich-

net sich neben schönen Beständen an Kunst-

gewerbe und Mobiliar vor allem durch die Kol-

lektion der Gemälde aus. Genannt seien Ar-

beiten von Salvator Rosa, Jan van der Meer,

C. Saftleven, B. Cuyp, Marten van Cleve,

Slingelandt, Ruysch, Lieder, Ribarz u. a.

KÜNSTLER-

SELBSTBILDNISSE

von MENZEL bis KLEE

in der Graphik.

Ca. 250 Portraits — Künstlerverzeichnis

sowie Spezial-Offerte auf Wunsch

GALERIE COMMETER

Hamburg, Hermannstraße 37

Inhalt Nr. 10

März-Auktionen (m. 6 Abb.).1, 2

in Berlin: Lepke

in Düsseldorf: Flechtheim — Stern

in Köln: Lempertz

in München: Helbing

in Wien: Kende

in London: Sotheby & Co.

Dr. K. Kusenberg:

Lebendige deutsche Kunst III. 2

Neuordnung im Landesgewerbemuseum

Stuttgart . . . t . 2, 3

Nachrichten von Überall. 4

S t u 11 u s : Die Rettung. 4

Abbildungen:

D. T e n i e r s d. J., -Bauern in der Schenke.1

G. F1 i n c k, Bildnis einer Dame.1

F. B o 1, Bildnis.2

E. van de Velde, Winterlandschaft.2

G h. S t a r n i n a, Madonna mit Heiligen.4

P. Palame des z, Plünderung eines Dorfes . ... 4

in London:

Sotheby & Co. versteigern am

10. März neben hervorragendem englischem

Mobiliar des 18. Jahrhunderts Ostasiatica,

hauptsächlich chinesische Porzellane, Kera-

miken und Jade-Arbeiten schönster Qualität

und teilweise bester Provenienz. Hervorzuheben

insbesondere die Sammlung der Ming-Por-

zellane mit unterglasurblauen Mustern.

Lebendige deutsche Kunst

Die dritte Ausstellung bei C a s s i r e r - F 1 e c h t h e i m , Berlin

Es ist im ersten Augenblick schwer, kri-

tische Ordnung in das von siebzig Ausstellern

beschickte Material zu bringen. Gliedert man

jedoch die Künstler nach Generationen, so

klärt sich das Bild. Als Ganzes genommen,

zeigt die Ausstellung talentvollen Durch-

schnitt. Ob dieser Eindruck, der durch Aus-

wahl und Anordnung zustande gekommen sein

kann, eine allgemeinere, symptomatische Be-

deutung hat, sei offen gelassen. Negativ ist

Anhänglichkeit von Meistern, die in den beiden

ersten Ausstellungen gezeigt wurden, bemerk-

bar. Da ist Hanns Hubertus von Mer-

v e 1 d t, der sich an Hofer, Karl K1 u t h , der

sich an Kirchner, Fritz K u h r, der sich an

Klee anschließt; mit Ausnahme von Kluth,

dessen „Winterlandschaft“ wir nennen, ist

dieser Anschluß von einer gewissen Erstar-

rung begleitet. Edgar Ende gibt in einer

von Chirico inspirierten Formensprache private

Symbolik, Erwin Graumann

baut ein graues Häuserbild recht

gut, Ernst Wilhelm Nay verirrt

sich aus einst zielvollen Ver-

suchen immer mehr in esoteri-

sche, verspielte Nachtgesichte.

Aus den Bildwerken dieses Jahr-

gangs reihen sich die innigen,

ausdrucksstarken Figuren von

Joachim Kar sch und die ner-

vös gespannten, feingliedrigen

Arbeiten Arno B r e k e r s unter

die Devise der Ausstellung.

Und nun die Jüngsten. Carl

D o e b e 1 und Kurt Roesch

malen dunkle Visionen; der eine

intensiv und leidenschaftlich,

der andere gehaltener, nach-

denklicher, um Form bemüht.

Der Rheinländer Peter Jans-

sen und der Saarländer Edgar

Jene tragen westdeutsche,

heitere, etwas gewichtlose Gra-

zie in die Ausstellung; sie

setzen, wie auch Robert P u d -

lieh und Karl Zerbe, die

impressionistische Linie fort.

Eine sehr sympathische, klare

Begabung ist der junge Erich

Nagel. Roh und unfertig

F. R. Eriksdun, der Nolde

und Feininger kopuliert. Unter

den Bildhauern fallen hier Hans

Mettel, mehr noch Kurt

Zimmermann, der jüngste

Aussteller, auf.

Gemmenringen bestanden. Die Wertgegen-

stände waren sämtlich in Zeitungen aus dem

Jahre 1888 eingewickelt und man konnte fest-

stellen:, daß in der fraglichen Zeit das Haus

einem Antiquar F. Martinetti gehört hat. Der

erste Goldmünzenfund hatte das beträchtliche

Gewicht von 16,5 kg und bestand aus napoleoni-

schen und römisch - republikanischen Münzen.

Der zweite Fund setzte sich aus Gemmen-

ringen aus dem 18. Jahrhundert und Silber-

münzen des 17. und 18. Jahrhunderts zusam-

men. Am dritten Tage stieß man auf einen

weiterem Goldschatz. Diesmal handelte es sich

um eine sehr bedeutsame Kollektion von Gold-

münzen aus der imperialen römischen Zeit und

zwar vornehmlich um Münzen der Flavier. Es

ist dies das dritte Mal, daß die römischen Ab-

brucharbeiten Münzkollektionen zum Vorschein

brachten und man wird nach der Häufigkeit

der Funde auf recht bedeutsame Schätze

schließen können, welche von den uralten

Mauern Roms umgeben sind. Der bloße Gold-

wert des letzten Fundes beläuft sich auf etwas

mehr als 200 000 Lire. -—th.

Neuordnung im

Landesgewerbe-

museum Stuttgart

An die Stelle des am 1. Oktober endgültig

ausgeschiedenen Professors Pazaurek

wurde für die Leitung des Württembergischen

Landesgewerbemuseums in Stuttgart Baurat

Dr. Gretsch berufen. Damit wird für dieses

Institut eine Neuordnung eingeführt, die über

den Einzelfall hinaus für das gesamte Mu-

seumswesen bedeutungsvoll werden kann. Sie

verfolgt eine erfreuliche Vereinfachung der

Stuttgarter Museumsverhältnisse, daneben aber

auch eine neue Aufgabezuteilung der betroffe-

nen Sammlungen, um dadurch besonders das

Gewerbemuseum ausschließlich seinen ur-

sprünglichen Zwecken wieder zuzuführen. Es

ist bezeichnend (und für die Kunstwissenschaft

bedenklich genug), daß für die neue Leitung

des Landesgewerbemuseums ein Architekt

berufen wurde, an Stelle eines Kunsttheoreti-

kers also ein praktisch tätiger Künstler!

Zwei Ziele wurden bekanntlich mit der

Gründung der Kunstgewerbemuseen verfolgt:

ein mehr theoretisches, das der Anerkennung

der kunstgewerblichen Denkmäler in der

Wissenschaft galt und ein praktisches, das der

aufblühenden Industrie aus diesen Gegen-

ständen künstlerische Anregungen vermitteln

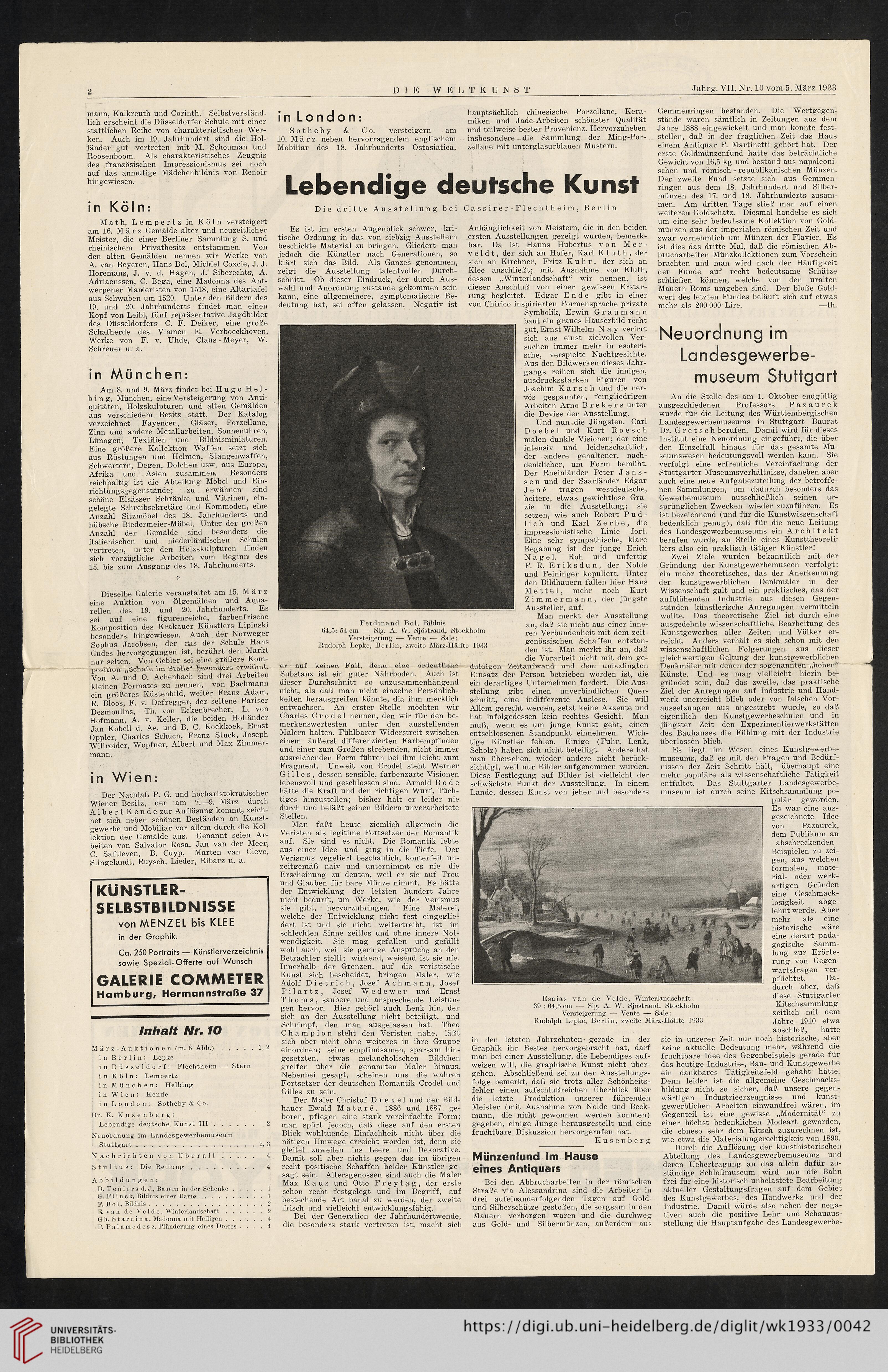

Ferdinand Boi, Bildnis

64,5:54 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm

Versteigerung -— Vente — Sale:

Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte 1933

er auf keinen Fall, denn eine ordentliche

Substanz ist ein guter Nährboden. Auch ist

dieser Durchschnitt so unzusammenhängend

nicht, als daß man nicht einzelne Persönlich-

keiten herausgreifen könnte, die ihm merklich

entwachsen. An erster Stelle möchten wir

Charles C r o d e 1 nennen, den wir für den be-

merkenswertesten unter den ausstellenden

Malern halten. Fühlbarer Widerstreit zwischen

einem äußerst differenzierten Farbempfinden

und einer zum Großen strebenden, nicht immer

ausreichenden Form führen bei ihm leicht zum

Fragment. Unweit von Crodel steht Werner

Gilles, dessen sensible, farbenzarte Visionen

lebensvoll und geschlossen sind. Arnold Bode

hätte die Kraft und den richtigen Wurf, Tüch-

tiges hinzustellen; bisher hält er leider nie

durch und beläßt seinen Bildern unverarbeitete

Stellen.

Man faßt heute ziemlich allgemein die

Veristen als legitime Fortsetzer der Romantik

auf. Sie sind es nicht. Die Romantik lebte

aus einer Idee und ging in die Tiefe. Der

Verismus vegetiert beschaulich, konterfeit un-

zeitgemäß naiv und unternimmt es nie die

Erscheinung zu deuten, weil er sie auf Treu

und Glauben für bare Münze nimmt. Es hätte

der Entwicklung der letzten hundert Jahre

nicht bedurft, um Werke, wie der Verismus

sie gibt, hervorzubringen. Eine Malerei,

welche der Entwicklung nicht fest eingeglie-

dert ist und sie nicht weitertreibt, ist im

schlechten Sinne zeitlos und ohne innere Not-

wendigkeit. Sie mag gefallen und gefällt

wohl auch, weil sie geringe Ansprüche an den

Betrachter stellt: wirkend, weisend ist sie nie.

Innerhalb der Grenzen, auf die veristische

Kunst sich bescheidet, bringen Maler, wie

Adolf Dietrich, Josef Ach mann, Josef

P i 1 a r t z , Josef W e d e w e r und Ernst

Thoms, saubere und ansprechende Leistun-

gen hervor. Hier gehört auch Lenk hin, der

sich an der Ausstellung nicht beteiligt, und

Schrimpf, den man ausgelassen hat. Theo

Champion steht den Veristen nahe, läßt

sich aber nicht ohne weiteres in ihre Gruppe

einordnen; seine empfindsamen, sparsam hin-

gesetzten, etwas melancholischen Bildchen

greifen über die genannten Maler hinaus.

Nebenbei gesagt, scheinen uns die wahren

Fortsetzer der deutschen Romantik Crodel und

Gilles zu sein.

Der Maler Christof Drexel und der Bild-

hauer Ewald M a t a r e , 1886 und 1887 ge-

boren, pflegen eine stark vereinfachte Form;

man spürt jedoch, daß diese auf den ersten

Blick wohltuende Einfachheit nicht über die

nötigen Umwege erreicht worden ist, denn sie

gleitet zuweilen ins Leere und Dekorative.

Damit soll aber nichts gegen das im übrigen

recht positische Schaffen beider Künstler ge-

sagt sein. Altersgenossen sind auch die Maler

Max K a u s und Otto F r e y t a g , der erste

schon recht festgelegt und im Begriff, auf

bestechende Art banal zu werden, der zweite

frisch und vielleicht entwicklungsfähig.

Bei der Generation der Jahrhundertwende,

die besonders stark vertreten ist, macht sich

Man merkt der Ausstellung

an, daß sie nicht aus einer inne-

ren Verbundenheit mit dem zeit-

genössischen Schaffen entstan-

den ist. Man merkt ihr an, daß

die Vorarbeit nicht mit dem ge-

duldigen Zeitaufwand und dem unbedingten

Einsatz der Person betrieben worden ist, die

ein derartiges Unternehmen fordert. Die Aus-

stellung gibt einen unverbindlichen Quer-

schnitt, eine indifferente Auslese. Sie will

Allem gerecht werden, setzt keine Akzente und

hat infolgedessen kein rechtes Gesicht. Man

muß, wenn es um junge Kunst geht, einen

entschlossenen Standpunkt einnehmen. Wich-

tige Künstler fehlen. Einige (Fuhr, Lenk,

Scholz) haben sich nicht beteiligt. Andere hat

man übersehen, wieder andere nicht berück-

sichtigt, weil nur Bilder aufgenommen wurden.

Diese Festlegung auf Bilder ist vielleicht der

schwächste Punkt der Ausstellung. In einem

Lande, dessen Kunst von jeher und besonders

in den letzten .Jahrzehnten- gerade in der

Graphik ihr Bestes hervorgebracht hat, darf

man bei einer Ausstellung, die Lebendiges auf-

weisen will, die graphische Kunst nicht über-

gehen. Abschließend sei zu der Ausstellungs-

folge bemerkt, daß sie trotz aller Schönheits-

fehler einen aufschlußreichen Überblick über

die letzte Produktion unserer führenden

Meister (mit Ausnahme von Nolde und Beck-

mann, die nicht gewonnen werden konnten)

gegeben, einige Junge herausgestellt und eine

fruchtbare Diskussion hervorgerufen hat.

Kusenberg

Münzenfund im Hause

eines Antiquars

Bei den Abbrucharbeiten in der römischen

Straße via Alessandrina sind die Arbeiter in

drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Gold-

und Silberschätze gestoßen, die sorgsam in den

Mauern verborgen waren und die durchweg

aus Gold- und Silbermünzen, außerdem aus

wollte. Das theoretische Ziel ist durch eine

ausgedehnte wissenschaftliche Bearbeitung des

Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker er-

reicht. Anders verhält es sich schon mit den

wissenschaftlichen Folgerungen aus dieser

gleichwertigen Geltung der kunstgewerblichen

Denkmäler mit denen der sogenannten „hohen“

Künste. Und es mag vielleicht hierin be-

gründet sein, daß das zweite, das praktische

Ziel der Anregungen auf Industrie und Hand-

werk unerreicht blieb oder von falschen Vor-

aussetzungen aus angestrebt wurde, so daß

eigentlich den Kunstgewerbeschulen und in

jüngster Zeit den Experimentierwerkstätten

des Bauhauses die Fühlung mit der Industrie

überlassen blieb.

Es liegt im Wesen eines Kunstgewerbe-

museums, daß es mit den Fragen und Bedürf-

nissen der Zeit Schritt hält, überhaupt eine

mehr populäre als wissenschaftliche Tätigkeit

entfaltet. Das Stuttgarter Landesgewerbe-

museum ist durch seine Kitschsammlung po-

pulär geworden.

Es war eine aus-

gezeichnete Idee

von Pazaurek,

dem Publikum an

abschreckenden

Beispielen zu zei-

gen, aus welchen

formalen, mate-

rial- oder werk-

artigen Gründen

eine Geschmack-

losigkeit abge-

lehntwerde. Aber

mehr als eine

historische wäre

eine derart päda-

gogische Samm-

lung zur Erörte-

rung von Gegen-

wartsfragen ver-

pflichtet. Da-

durch aber, daß

diese Stuttgarter

Kitschsammlung

zeitlich mit dem

1933 Jahre 1910 etwa

abschloß, hatte

sie in unserer Zeit nur noch historische, aber

keine aktuelle Bedeutung mehr, während die

fruchtbare Idee des Gegenbeispiels gerade für

das heutige Industrie-, Bau- und Kunstgewerbe

ein dankbares Tätigkeitsfeld gehabt hätte.

Denn leider ist die allgemeine Geschmacks-

bildung nicht so sicher, daß unsere gegen-

wärtigen Industrieerzeugnisse und kunst-

gewerblichen Arbeiten einwandfrei wären, im

Gegenteil ist eine gewisse „Modernität“ zu

einer höchst bedenklichen Modeart geworden,

die ebneso sehr dem Kitsch zuzurechnen ist,

wie etwa die Materialungerechtigkeit von 1890.

Durch die Auflösung der kunsthistorischen

Abteilung des Landesgewerbemuseums und

deren Uebertragung an das allein dafür zu-

ständige Schloßmuseum wird nun die Bahn

frei für eine historisch unbelastete Bearbeitung

aktueller Gestaltungsfragen auf dem Gebiet

des Kunstgewerbes, des Handwerks und der

Industrie. Damit würde also neben der nega-

tiven auch die positive Lehr- und Schauaus-

stellung die Hauptaufgabe des Landesgewerbe-

Esaias van de Velde, Winterlandschaft

39 : 64,5 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm

Versteigerung — Vente — Sale:

Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte

DIE VV E L T K U N S T

Jahrg. VII, Nr. 10 vom 5. März 1933

mann, Kalkreuth und Corinth. Selbstverständ-

lich erscheint die Düsseldorfer Schule mit einer

stattlichen Reihe von charakteristischen Wer-

ken. Auch im 19. Jahrhundert sind die Hol-

länder gut vertreten mit M. Schouman und

Roosenboom. Als charakteristisches Zeugnis

des französischen Impressionismus sei noch

auf das anmutige Mädchenbildnis von Renoir

hingewiesen.

in Köln:

Math, Lempertz in Köln versteigert

am 16. März Gemälde alter und neuzeitlicher

Meister, die einer Berliner Sammlung S. und

rheinischem Privatbesitz entstammen. Von

den alten Gemälden nennen wir Werke von

A. van Beyeren, Hans Boi, Michiel Coxcie, J. J.

Horemans, J. v. d. Hagen, J. Siberechts, A.

Adriaenssen, C. Bega, eine Madonna des Ant-

werpener Manieristen von 1518, eine Altartafel

aus Schwaben um 1520. Unter den Bildern1 des

19. und 20. Jahrhunderts findet man einen

Kopf von Leibi, fünf repräsentative Jagdbilder

des Düsseldorfers C. F. Deiker, eine große

Schafherde des Vlamen E. Verboeckhoven,

Werke von F. v. Uhde, Claus - Meyer, W.

Schreuer u. a.

in München:

Am 8. und 9. März findet bei Hugo H e 1 -

hing, München, eine Versteigerung von Anti-

quitäten, Holzskulpturen und alten Gemälden

aus verschiedem Besitz statt. Der Katalog

verzeichnet Fayencen, Gläser, Porzellane,

Zinn und andere Metallarbeiten, Sonnenuhren,

Limogem, Textilien und Bildnisminiaturen.

Eine größere Kollektion Waffen setzt sich

aus Rüstungen und Helmen, Stangenwaffen,

Schwertern, Degen, Dolchen usw. aus Europa,

Afrika und Asien zusammen. Besonders

reichhaltig ist die Abteilung Möbel und Ein-

richtungsgegenstände; zu erwähnen sind

schöne Elsässer Schränke und Vitrinen, ein-

gelegte Schreibsekretäre und Kommoden, eine

Anzahl Sitzmöbel des 18. Jahrhunderts und

hübsche Biedermeier-Möbel. Unter der großen

Anzahl der Gemälde sind besonders die

italienischen und niederländischen Schulen

vertreten, unter den Holzskulpturen finden

sich vorzügliche Arbeiten vom Beginn des

15. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts.

Dieselbe Galerie veranstaltet am 15. März

eine Auktion von Ölgemälden und Aqua-

rellen des 19. und 20. Jahrhunderts. Es

sei auf eine figurenreiche, farbenfrische

Komposition des Krakauer Künstlers Lipinski

besonders hingewiesen. Auch der Norweger

Sophus Jacobsen, der aus der Schule Hans

Gudes hervorgegangen ist, berührt den Markt

nur selten. Von Gebier sei eine größere Kom-

position „Schafe im Stalle“ besonders erwähnt.

Von A. und 0. Achenbach sind drei Arbeiten

kleinen Formates zu nennen, von Bachmann

ein größeres Küstenbild, weiter Franz Adam,

R. Bloos, F. v. Defregger, der seltene Pariser

Desmoulins, Th. von Eckenbrecher, L. von

Hofmann, A. v. Keller, die beiden Holländer

Jan Kobell d. Ae. und B. C. Koekkoek, Ernst

Oppler, Charles Schuch, Franz Stuck, Joseph

Willroider, Wopfner, Albert und Max Zimmer-

mann.

in Wien:

Der Nachlaß P. G. und hocharistokratischer

Wiener Besitz, der am 7.—9. März durch

Albe r t Kend e zur Auflösung kommt, zeich-

net sich neben schönen Beständen an Kunst-

gewerbe und Mobiliar vor allem durch die Kol-

lektion der Gemälde aus. Genannt seien Ar-

beiten von Salvator Rosa, Jan van der Meer,

C. Saftleven, B. Cuyp, Marten van Cleve,

Slingelandt, Ruysch, Lieder, Ribarz u. a.

KÜNSTLER-

SELBSTBILDNISSE

von MENZEL bis KLEE

in der Graphik.

Ca. 250 Portraits — Künstlerverzeichnis

sowie Spezial-Offerte auf Wunsch

GALERIE COMMETER

Hamburg, Hermannstraße 37

Inhalt Nr. 10

März-Auktionen (m. 6 Abb.).1, 2

in Berlin: Lepke

in Düsseldorf: Flechtheim — Stern

in Köln: Lempertz

in München: Helbing

in Wien: Kende

in London: Sotheby & Co.

Dr. K. Kusenberg:

Lebendige deutsche Kunst III. 2

Neuordnung im Landesgewerbemuseum

Stuttgart . . . t . 2, 3

Nachrichten von Überall. 4

S t u 11 u s : Die Rettung. 4

Abbildungen:

D. T e n i e r s d. J., -Bauern in der Schenke.1

G. F1 i n c k, Bildnis einer Dame.1

F. B o 1, Bildnis.2

E. van de Velde, Winterlandschaft.2

G h. S t a r n i n a, Madonna mit Heiligen.4

P. Palame des z, Plünderung eines Dorfes . ... 4

in London:

Sotheby & Co. versteigern am

10. März neben hervorragendem englischem

Mobiliar des 18. Jahrhunderts Ostasiatica,

hauptsächlich chinesische Porzellane, Kera-

miken und Jade-Arbeiten schönster Qualität

und teilweise bester Provenienz. Hervorzuheben

insbesondere die Sammlung der Ming-Por-

zellane mit unterglasurblauen Mustern.

Lebendige deutsche Kunst

Die dritte Ausstellung bei C a s s i r e r - F 1 e c h t h e i m , Berlin

Es ist im ersten Augenblick schwer, kri-

tische Ordnung in das von siebzig Ausstellern

beschickte Material zu bringen. Gliedert man

jedoch die Künstler nach Generationen, so

klärt sich das Bild. Als Ganzes genommen,

zeigt die Ausstellung talentvollen Durch-

schnitt. Ob dieser Eindruck, der durch Aus-

wahl und Anordnung zustande gekommen sein

kann, eine allgemeinere, symptomatische Be-

deutung hat, sei offen gelassen. Negativ ist

Anhänglichkeit von Meistern, die in den beiden

ersten Ausstellungen gezeigt wurden, bemerk-

bar. Da ist Hanns Hubertus von Mer-

v e 1 d t, der sich an Hofer, Karl K1 u t h , der

sich an Kirchner, Fritz K u h r, der sich an

Klee anschließt; mit Ausnahme von Kluth,

dessen „Winterlandschaft“ wir nennen, ist

dieser Anschluß von einer gewissen Erstar-

rung begleitet. Edgar Ende gibt in einer

von Chirico inspirierten Formensprache private

Symbolik, Erwin Graumann

baut ein graues Häuserbild recht

gut, Ernst Wilhelm Nay verirrt

sich aus einst zielvollen Ver-

suchen immer mehr in esoteri-

sche, verspielte Nachtgesichte.

Aus den Bildwerken dieses Jahr-

gangs reihen sich die innigen,

ausdrucksstarken Figuren von

Joachim Kar sch und die ner-

vös gespannten, feingliedrigen

Arbeiten Arno B r e k e r s unter

die Devise der Ausstellung.

Und nun die Jüngsten. Carl

D o e b e 1 und Kurt Roesch

malen dunkle Visionen; der eine

intensiv und leidenschaftlich,

der andere gehaltener, nach-

denklicher, um Form bemüht.

Der Rheinländer Peter Jans-

sen und der Saarländer Edgar

Jene tragen westdeutsche,

heitere, etwas gewichtlose Gra-

zie in die Ausstellung; sie

setzen, wie auch Robert P u d -

lieh und Karl Zerbe, die

impressionistische Linie fort.

Eine sehr sympathische, klare

Begabung ist der junge Erich

Nagel. Roh und unfertig

F. R. Eriksdun, der Nolde

und Feininger kopuliert. Unter

den Bildhauern fallen hier Hans

Mettel, mehr noch Kurt

Zimmermann, der jüngste

Aussteller, auf.

Gemmenringen bestanden. Die Wertgegen-

stände waren sämtlich in Zeitungen aus dem

Jahre 1888 eingewickelt und man konnte fest-

stellen:, daß in der fraglichen Zeit das Haus

einem Antiquar F. Martinetti gehört hat. Der

erste Goldmünzenfund hatte das beträchtliche

Gewicht von 16,5 kg und bestand aus napoleoni-

schen und römisch - republikanischen Münzen.

Der zweite Fund setzte sich aus Gemmen-

ringen aus dem 18. Jahrhundert und Silber-

münzen des 17. und 18. Jahrhunderts zusam-

men. Am dritten Tage stieß man auf einen

weiterem Goldschatz. Diesmal handelte es sich

um eine sehr bedeutsame Kollektion von Gold-

münzen aus der imperialen römischen Zeit und

zwar vornehmlich um Münzen der Flavier. Es

ist dies das dritte Mal, daß die römischen Ab-

brucharbeiten Münzkollektionen zum Vorschein

brachten und man wird nach der Häufigkeit

der Funde auf recht bedeutsame Schätze

schließen können, welche von den uralten

Mauern Roms umgeben sind. Der bloße Gold-

wert des letzten Fundes beläuft sich auf etwas

mehr als 200 000 Lire. -—th.

Neuordnung im

Landesgewerbe-

museum Stuttgart

An die Stelle des am 1. Oktober endgültig

ausgeschiedenen Professors Pazaurek

wurde für die Leitung des Württembergischen

Landesgewerbemuseums in Stuttgart Baurat

Dr. Gretsch berufen. Damit wird für dieses

Institut eine Neuordnung eingeführt, die über

den Einzelfall hinaus für das gesamte Mu-

seumswesen bedeutungsvoll werden kann. Sie

verfolgt eine erfreuliche Vereinfachung der

Stuttgarter Museumsverhältnisse, daneben aber

auch eine neue Aufgabezuteilung der betroffe-

nen Sammlungen, um dadurch besonders das

Gewerbemuseum ausschließlich seinen ur-

sprünglichen Zwecken wieder zuzuführen. Es

ist bezeichnend (und für die Kunstwissenschaft

bedenklich genug), daß für die neue Leitung

des Landesgewerbemuseums ein Architekt

berufen wurde, an Stelle eines Kunsttheoreti-

kers also ein praktisch tätiger Künstler!

Zwei Ziele wurden bekanntlich mit der

Gründung der Kunstgewerbemuseen verfolgt:

ein mehr theoretisches, das der Anerkennung

der kunstgewerblichen Denkmäler in der

Wissenschaft galt und ein praktisches, das der

aufblühenden Industrie aus diesen Gegen-

ständen künstlerische Anregungen vermitteln

Ferdinand Boi, Bildnis

64,5:54 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm

Versteigerung -— Vente — Sale:

Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte 1933

er auf keinen Fall, denn eine ordentliche

Substanz ist ein guter Nährboden. Auch ist

dieser Durchschnitt so unzusammenhängend

nicht, als daß man nicht einzelne Persönlich-

keiten herausgreifen könnte, die ihm merklich

entwachsen. An erster Stelle möchten wir

Charles C r o d e 1 nennen, den wir für den be-

merkenswertesten unter den ausstellenden

Malern halten. Fühlbarer Widerstreit zwischen

einem äußerst differenzierten Farbempfinden

und einer zum Großen strebenden, nicht immer

ausreichenden Form führen bei ihm leicht zum

Fragment. Unweit von Crodel steht Werner

Gilles, dessen sensible, farbenzarte Visionen

lebensvoll und geschlossen sind. Arnold Bode

hätte die Kraft und den richtigen Wurf, Tüch-

tiges hinzustellen; bisher hält er leider nie

durch und beläßt seinen Bildern unverarbeitete

Stellen.

Man faßt heute ziemlich allgemein die

Veristen als legitime Fortsetzer der Romantik

auf. Sie sind es nicht. Die Romantik lebte

aus einer Idee und ging in die Tiefe. Der

Verismus vegetiert beschaulich, konterfeit un-

zeitgemäß naiv und unternimmt es nie die

Erscheinung zu deuten, weil er sie auf Treu

und Glauben für bare Münze nimmt. Es hätte

der Entwicklung der letzten hundert Jahre

nicht bedurft, um Werke, wie der Verismus

sie gibt, hervorzubringen. Eine Malerei,

welche der Entwicklung nicht fest eingeglie-

dert ist und sie nicht weitertreibt, ist im

schlechten Sinne zeitlos und ohne innere Not-

wendigkeit. Sie mag gefallen und gefällt

wohl auch, weil sie geringe Ansprüche an den

Betrachter stellt: wirkend, weisend ist sie nie.

Innerhalb der Grenzen, auf die veristische

Kunst sich bescheidet, bringen Maler, wie

Adolf Dietrich, Josef Ach mann, Josef

P i 1 a r t z , Josef W e d e w e r und Ernst

Thoms, saubere und ansprechende Leistun-

gen hervor. Hier gehört auch Lenk hin, der

sich an der Ausstellung nicht beteiligt, und

Schrimpf, den man ausgelassen hat. Theo

Champion steht den Veristen nahe, läßt

sich aber nicht ohne weiteres in ihre Gruppe

einordnen; seine empfindsamen, sparsam hin-

gesetzten, etwas melancholischen Bildchen

greifen über die genannten Maler hinaus.

Nebenbei gesagt, scheinen uns die wahren

Fortsetzer der deutschen Romantik Crodel und

Gilles zu sein.

Der Maler Christof Drexel und der Bild-

hauer Ewald M a t a r e , 1886 und 1887 ge-

boren, pflegen eine stark vereinfachte Form;

man spürt jedoch, daß diese auf den ersten

Blick wohltuende Einfachheit nicht über die

nötigen Umwege erreicht worden ist, denn sie

gleitet zuweilen ins Leere und Dekorative.

Damit soll aber nichts gegen das im übrigen

recht positische Schaffen beider Künstler ge-

sagt sein. Altersgenossen sind auch die Maler

Max K a u s und Otto F r e y t a g , der erste

schon recht festgelegt und im Begriff, auf

bestechende Art banal zu werden, der zweite

frisch und vielleicht entwicklungsfähig.

Bei der Generation der Jahrhundertwende,

die besonders stark vertreten ist, macht sich

Man merkt der Ausstellung

an, daß sie nicht aus einer inne-

ren Verbundenheit mit dem zeit-

genössischen Schaffen entstan-

den ist. Man merkt ihr an, daß

die Vorarbeit nicht mit dem ge-

duldigen Zeitaufwand und dem unbedingten

Einsatz der Person betrieben worden ist, die

ein derartiges Unternehmen fordert. Die Aus-

stellung gibt einen unverbindlichen Quer-

schnitt, eine indifferente Auslese. Sie will

Allem gerecht werden, setzt keine Akzente und

hat infolgedessen kein rechtes Gesicht. Man

muß, wenn es um junge Kunst geht, einen

entschlossenen Standpunkt einnehmen. Wich-

tige Künstler fehlen. Einige (Fuhr, Lenk,

Scholz) haben sich nicht beteiligt. Andere hat

man übersehen, wieder andere nicht berück-

sichtigt, weil nur Bilder aufgenommen wurden.

Diese Festlegung auf Bilder ist vielleicht der

schwächste Punkt der Ausstellung. In einem

Lande, dessen Kunst von jeher und besonders

in den letzten .Jahrzehnten- gerade in der

Graphik ihr Bestes hervorgebracht hat, darf

man bei einer Ausstellung, die Lebendiges auf-

weisen will, die graphische Kunst nicht über-

gehen. Abschließend sei zu der Ausstellungs-

folge bemerkt, daß sie trotz aller Schönheits-

fehler einen aufschlußreichen Überblick über

die letzte Produktion unserer führenden

Meister (mit Ausnahme von Nolde und Beck-

mann, die nicht gewonnen werden konnten)

gegeben, einige Junge herausgestellt und eine

fruchtbare Diskussion hervorgerufen hat.

Kusenberg

Münzenfund im Hause

eines Antiquars

Bei den Abbrucharbeiten in der römischen

Straße via Alessandrina sind die Arbeiter in

drei aufeinanderfolgenden Tagen auf Gold-

und Silberschätze gestoßen, die sorgsam in den

Mauern verborgen waren und die durchweg

aus Gold- und Silbermünzen, außerdem aus

wollte. Das theoretische Ziel ist durch eine

ausgedehnte wissenschaftliche Bearbeitung des

Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker er-

reicht. Anders verhält es sich schon mit den

wissenschaftlichen Folgerungen aus dieser

gleichwertigen Geltung der kunstgewerblichen

Denkmäler mit denen der sogenannten „hohen“

Künste. Und es mag vielleicht hierin be-

gründet sein, daß das zweite, das praktische

Ziel der Anregungen auf Industrie und Hand-

werk unerreicht blieb oder von falschen Vor-

aussetzungen aus angestrebt wurde, so daß

eigentlich den Kunstgewerbeschulen und in

jüngster Zeit den Experimentierwerkstätten

des Bauhauses die Fühlung mit der Industrie

überlassen blieb.

Es liegt im Wesen eines Kunstgewerbe-

museums, daß es mit den Fragen und Bedürf-

nissen der Zeit Schritt hält, überhaupt eine

mehr populäre als wissenschaftliche Tätigkeit

entfaltet. Das Stuttgarter Landesgewerbe-

museum ist durch seine Kitschsammlung po-

pulär geworden.

Es war eine aus-

gezeichnete Idee

von Pazaurek,

dem Publikum an

abschreckenden

Beispielen zu zei-

gen, aus welchen

formalen, mate-

rial- oder werk-

artigen Gründen

eine Geschmack-

losigkeit abge-

lehntwerde. Aber

mehr als eine

historische wäre

eine derart päda-

gogische Samm-

lung zur Erörte-

rung von Gegen-

wartsfragen ver-

pflichtet. Da-

durch aber, daß

diese Stuttgarter

Kitschsammlung

zeitlich mit dem

1933 Jahre 1910 etwa

abschloß, hatte

sie in unserer Zeit nur noch historische, aber

keine aktuelle Bedeutung mehr, während die

fruchtbare Idee des Gegenbeispiels gerade für

das heutige Industrie-, Bau- und Kunstgewerbe

ein dankbares Tätigkeitsfeld gehabt hätte.

Denn leider ist die allgemeine Geschmacks-

bildung nicht so sicher, daß unsere gegen-

wärtigen Industrieerzeugnisse und kunst-

gewerblichen Arbeiten einwandfrei wären, im

Gegenteil ist eine gewisse „Modernität“ zu

einer höchst bedenklichen Modeart geworden,

die ebneso sehr dem Kitsch zuzurechnen ist,

wie etwa die Materialungerechtigkeit von 1890.

Durch die Auflösung der kunsthistorischen

Abteilung des Landesgewerbemuseums und

deren Uebertragung an das allein dafür zu-

ständige Schloßmuseum wird nun die Bahn

frei für eine historisch unbelastete Bearbeitung

aktueller Gestaltungsfragen auf dem Gebiet

des Kunstgewerbes, des Handwerks und der

Industrie. Damit würde also neben der nega-

tiven auch die positive Lehr- und Schauaus-

stellung die Hauptaufgabe des Landesgewerbe-

Esaias van de Velde, Winterlandschaft

39 : 64,5 cm — Slg. A. W. Sjöstrand, Stockholm

Versteigerung — Vente — Sale:

Rudolph Lepke, Berlin, zweite März-Hälfte