2

DIE W E L T K U N 8 T

Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. März 1933

Stilleben der Pieter Aerts und Floris van

Schoten, bei denen die Figuren — meist bibli-

sche Darstellungen —■ dem Bilde wohl die Be-

zeichnung verliehen haben mögen, nicht aber

den Inhalt gaben. Der Sammetbruegel ist mit

einem seiner reichen Blumenstilleben vertreten,

ebenso wie Roelant Savery. Ein Bücherstill-

leben eines unbekannten Meisters von 1625 er-

scheint wie ein Vorläufer jenes bezaubernden

Bildes von J. D. de Heern (das zuletzt als

Leihgabe im Rijksmuseum zu sehen war), und

doch auch jenes merkwürdigen Stückes, mit

dem auf zwei Büchern liegenden Schädel, das

von den besten Kennern dem Herkules Seghers

zugeschrieben wird und eine seiner wirklich

würdige Leistung darstellt. Es ist eine der

späteren Vanitas-Darstellungen, zu denen noch

die in der „Weltkunst“ bei früherer Gelegen-

heit (Nr. 3) abgebildete von Hendrick An-

driessen und eine vorzügliche, etwa gleich-

zeitige . Leistung eines Meisters der Leidener

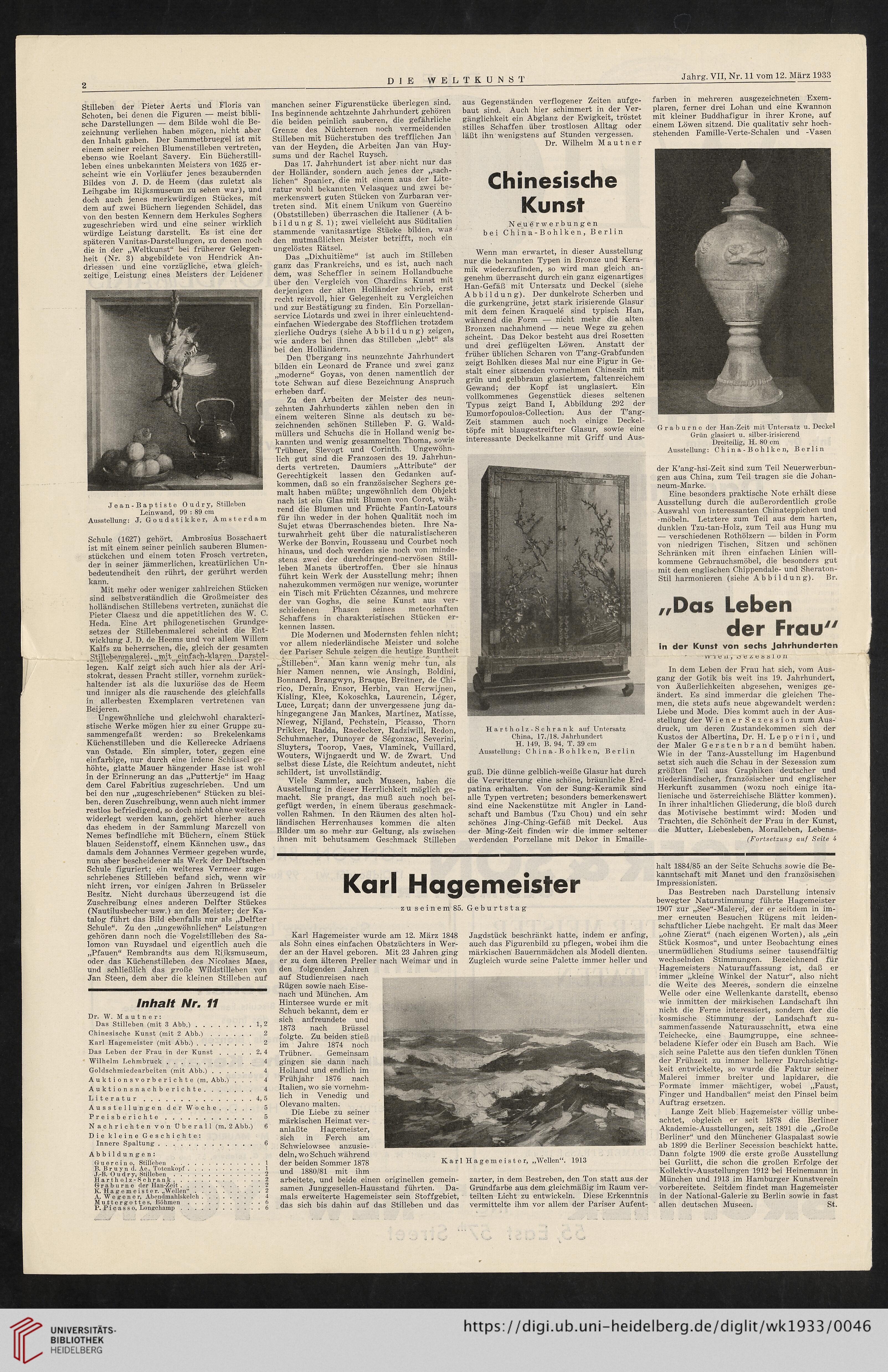

Jean-Baptiste Oudry, Stilleben

Leinwand, 99 : 89 cm

Ausstellung: J. Goudstikker, Amsterdam

Schule (1627) gehört. Ambrosius Bosschaert

ist mit einem seiner peinlich sauberen Blumen-

stückchen und einem toten Frosch vertreten,

der in seiner jämmerlichen, kreatürlichen Un-

bedeutendheit den rührt, der gerührt werden

kann.

Mit mehr oder weniger zahlreichen Stücken

sind selbstverständlich die Großmeister des

holländischen Stillebens vertreten, zunächst die

Pieter Claesz und die appetitlichen des W. C.

Heda. Eine Art philogenetischen Grundge-

setzes der Stillebenmalerei scheint die Ent-

wicklung J. D. de Heems und vor allem Willem

Kalfs zu beherrschen, die, gleich der gesamten

Stillebenmalerei, mit einfach-klaren Darstel-

„»pAA.llVll. M-llvl X 1UV1XU »> Cx V

legen. Kalf zeigt sich auch hier als der Ari-

stokrat, dessen Pracht stiller, vornehm zurück-

haltender ist als die luxuriöse des de Heern

und inniger als die rauschende des gleichfalls

in allerbesten Exemplaren vertretenen van

Beijeren.

Ungewöhnliche und gleichwohl charakteri-

stische Werke mögen hier zu einer Gruppe zu-

sammengefaßt werden: so Brekelenkams

Küchenstilleben und die Kellerecke Adriaens

van Ostade. Ein simpler, toter, gegen eine

einfarbige, nur durch eine irdene Schüssel ge-

höhte, glatte Mauer hängender Hase ist wohl

in der Erinnerung an das „Puttertje“ im Haag

dem Carei Fabritius zugeschrieben. Und um

bei den nur „zugeschriebenen“ Stücken zu blei-

ben, deren Zuschreibung, wenn auch nicht immer

restlos befriedigend, so doch nicht ohne weiteres

widerlegt werden kann, gehört hierher auch

das ehedem in der Sammlung Marczell von

Nemes befindliche mit Büchern, einem Stück

blauen Seidenstoff, einem Kännchen usw., das

damals dem Johannes Vermeer gegeben wurde,

nun aber bescheidener als Werk der Delftschen

Schule figuriert; ein weiteres Vermeer zuge-

schriebenes Stilleben befand sich, wenn wir

nicht irren, vor einigen Jahren in Brüsseler

Besitz. Nicht durchaus überzeugend ist die

Zuschreibung eines anderen Delfter Stückes

(Nautilusbecher usw.) an den Meister; der Ka-

talog führt das Bild ebenfalls nur als „Delfter

Schule“. Zu den „ungewöhnlichen“ Leistungen

gehören dann noch die Vogelstilleben des Sa-

lomon van Ruysdael und eigentlich auch die

„Pfauen“ Rembrandts aus dem Rijksmuseum,

oder das Küchenstilleben des Nicolaes Maes,

und schließlich das große Wildstilleben von

Jan Steen, dem aber die kleinen Stilleben auf

Inhalt Nr. 11

Dr. W. Mautner:

Das Stilleben (mit 3 Abb.).1, 2

Chinesische Kunst (mit 2 Abb.). 2

Karl Hagemeister (mit Abb.). 2

Das Leben der Frau in der Kunst.2, 4

Wilhelm Lehmbruck .. 4

Goldschmiedearbeiten (mit Abb.). 4

Auktionsvorberichte (m. Abb.) ... 4

Auktionsnachberichte. 4

Literatur.4, 5

Ausstellungen der Woche. 5

Preisberichte . 5

N ac hrichten von Überall (m. 2 Abb.) 6

Die kleine Geschichte:

Innere Spaltung. 6

Abbildungen:

Guercino, Stilleben.1

B. Bruyn d. Ae., Totenkopf.1

J. -B. Oudry, Stilleben.2

Hartholz-Schrank.2

Graburne der Han-Zeit.2

K. Ha g e m e i s t er. „Wellen“ ..2

A. Wegener, Abendmahlskelch.. 4

Muttergottes, Böhmen.6

P. P i c a s s o, Longchamp.6

manchen seiner Figurenstücke überlegen sind.

Ins beginnende achtzehnte Jahrhundert gehören

die beiden peinlich sauberen, die gefährliche

Grenze des Nüchternen noch vermeidenden

Stilleben mit Bücherstuben des trefflichen Jan

van der Heyden, die Arbeiten Jan van Huy-

sums und der Rachel Ruysch.

Das 17. Jahrhundert ist aber nicht nur das

der Holländer, sondern auch jenes der „sach-

lichen“ Spanier, die mit einem aus der Lite-

ratur wohl bekannten Velasquez und zwei be-

merkenswert guten Stücken von Zurbaran ver-

treten sind. Mit einem Unikum von Guercino

(Obststilleben) überraschen die. Italiener (Ab-

bildung S. 1); zwei vielleicht aus Süditalien

stammende vanitasartige Stücke bilden, was

den mutmaßlichen Meister betrifft, noch ein

ungelöstes Rätsel.

Das „Dixhuitieme“ ist auch im Stilleben

ganz das Frankreichs, und es ist, auch nach

dem, was Scheffler in seinem Hollandbuche

über den Vergleich von Chardins Kunst mit

derjenigen der alten Holländer schrieb, erst

recht reizvoll, hier Gelegenheit zu Vergleichen

und zur Bestätigung zu finden. Ein Porzellan-

service Liotards und zwei in ihrer einleuchtend-

einfachen Wiedergabe des Stofflichen trotzdem

zierliche Oudrys (siehe Abbildung) zeigen,

wie anders bei ihnen das Stilleben „lebt“ als

bei den Holländern.

Den Übergang ins neunzehnte Jahrhundert

bilden ein Leonard de France und zwei ganz

„moderne“ Goyas, von denen namentlich der

tote Schwan auf diese Bezeichnung Anspruch

erheben darf.

Zu den Arbeiten der Meister des neun-

zehnten Jahrhunderts zählen neben den in

einem weiteren Sinne als deutsch zu be-

zeichnenden schönen Stilleben F. G. Wald-

müllers und Schuchs die in Holland wenig be-

kannten und wenig gesammelten Thoma, sowie

Trübner, Slevogt und Corinth. Ungewöhn-

lich gut sind die Franzosen des 19. Jahrhun-

derts vertreten. Daumiers „Attribute“ der

Gerechtigkeit lassen den Gedanken auf-

kommen, daß so ein französischer Seghers ge-

malt haben müßte; ungewöhnlich dem Objekt

nach ist ein Glas mit Blumen von Corot, wäh-

rend die Blumen und Früchte Fantin-Latours

für ihn weder in der hohen Qualität noch im

Sujet etwas Überraschendes bieten. Ihre Na-

turwahrheit geht über die naturalistischeren

Werke der Bonvin, Rousseau und Courbet noch

hinaus, und doch werden sie noch von minde-

stens zwei der durchdringend-nervösen Still-

leben Manets übertroffen. Über sie hinaus

führt kein Werk der Ausstellung mehr; ihnen

nahezukommen vermögen nur wenige, worunter

ein Tisch mit Früchten Cezannes, und mehrere

der van Goghs, die seine Kunst aus ver-

schiedenen Phasen seines meteorhaften

Schaffens in charakteristischen Stücken er-

kennen lassen.

Die Modernen und Modernsten fehlen nicht;

vor allem niederländische Meister und solche

der Pariser Schule zeigen die heutige Buntheit

„Stilleben“. Man kann wenig mehr tun, als

hier Namen nennen, wie Ansingh, Boldini,

Bonnard, Brangwyn, Braque, Breitner, de Chi-

rico, Derain, Ensor, Herbin, van Herwijnen,

Kisling, Klee, Kokoschka, Laurencin, Leger,

Luce, Lurcat; dann der unvergessene jung da-

hingegangene Jan Mankes, Martinez, Matisse,

Nieweg, Nijland, Pechstein, Picasso, Thorn

Prikker, Radda, Raedecker, Radziwill, Redon,

Schuhmacher, Dunoyer de Segonzac, Severini,

Sluyters, Toorop, Vaes, Vlaminck, Vuillard,

Wouters, Wijngaerdt und W. de Zwart. Und

selbst diese Liste, die Reichtum andeutet, nicht

schildert, ist unvollständig.

Viele Sammler, auch Museen, haben die

Ausstellung in dieser Herrlichkeit möglich ge-

macht. Sie prangt, das muß auch noch bei-

gefügt werden, in einem überaus geschmack-

vollen Rahmen. In den Räumen des alten hol-

ländischen Herrenhauses kommen die alten

Bilder um so mehr zur Geltung, als zwischen

ihnen mit behutsamem Geschmack Stilleben

aus Gegenständen verflogener Zeiten aufge-

baut sind. Auch hier schimmert in der Ver-

gänglichkeit ein Abglanz der Ewigkeit, tröstet

stilles Schaffen über trostlosen Alltag oder

läßt ihn wenigstens auf Stunden vergessen.

Dr. Wilhelm Mautner

Chinesische

Kunst

Neuerwerbungen

bei C h i n a - B o h 1 k e n , Berlin

Wenn man erwartet, in dieser Ausstellung

nur die bekannten Typen in Bronze und Kera-

mik wiederzufinden, so wird man gleich an-

genehm überrascht durch ein ganz eigenartiges

Han-Gefäß mit Untersatz und Deckel (siehe

Abbildung). Der dunkelrote Scherben und

die gurkengrüne, jetzt stark irisierende Glasur

mit dem feinen Kraquele sind typisch Han,

während die Form — nicht mehr die alten

Bronzen nachahmend — neue Wege zu gehen

scheint. Das Dekor besteht aus drei Rosetten

und drei geflügelten Löwen. Anstatt der

früher üblichen Scharen von T’ang-Grabfunden

zeigt Bohlken dieses Mal nur eine Figur in Ge-

stalt einer sitzenden vornehmen Chinesin mit

grün und gelbbraun glasiertem, faltenreichem

Gewand; der Kopf ist unglasiert. Ein

vollkommenes Gegenstück dieses seltenen

Typus zeigt Band I, Abbildung 292 der

Eumorfopoulos-Collection. Aus der T’ang-

Zeit stammen auch noch einige Deckel-

töpfe mit blaugestreifter Glasur, sowie eine

interessante Deckelkanne mit Griff und Aus-

Hartholz-Schrank auf Untersatz

China, 17./18. Jahrhundert

H. 149, B. 94, T. 39 cm

Ausstellung: China -Bohlken, Berlin

guß. Die dünne gelblich-weiße Glasur hat durch

die Verwitterung eine schöne, bräunliche Erd-

patina erhalten. Von der Sung-Keramik sind

alle Typen vertreten; besonders bemerkenswert

sind eine Nackenstütze mit Angler in Land-

schaft und Bambus (Tzu Chou) und ein sehr

schönes Jing-Ching-Gefäß mit Deckel. Aus

der Ming-Zeit finden wir die immer seltener

werdenden Porzellane mit Dekor in Emaille-

farben in mehreren ausgezeichneten Exem-

plaren, ferner drei Lohan und eine Kwannon

mit kleiner Buddhafigur in ihrer Krone, auf

einem Löwen sitzend. Die qualitativ sehr hoch-

stehenden Famille-Verte-Schalen und -Vasen

Graburne der Han-Zeit mit Untersatz u. Deckel

Grün glasiert u. silber-irisierend

Dreiteilig, H. 80 cm

Ausstellung: China-Bohlken, Berlin

der K’ang-hsi-Zeit sind zum Teil Neuerwerbun-

gen aus China, zum Teil tragen sie die Johan-

neum-Marke.

Eine besonders praktische Note erhält diese

Ausstellung durch die außerordentlich große

Auswahl von interessanten Chinateppichen und

-möbeln. Letztere zum Teil aus dem harten,

dunklen Tzu-tan-Holz, zum Teil aus Hung mu

— verschiedenen Rothölzern — bilden in Form

von niedrigen Tischen, Sitzen und schönen

Schränken mit ihren einfachen Linien will-

kommene Gebrauchsmöbel, die besonders gut

mit dem englischen Chippendale- und Sheraton-

Stil harmonieren (siehe Abbildung). Br.

„Das Leben

der Frau"

in der Kunst von sechs Jahrhunderten

* wi u xi, oezeöbluii

In dem Leben der Frau hat sich, vom Aus-

gang der Gotik bis weit ins 19. Jahrhundert,

von Äußerlichkeiten abgesehen, weniges ge-

ändert. Es sind immerdar die gleichen The-

men, die stets aufs neue abgewandelt werden:

Liebe und Mode. Dies kommt auch in der Aus-

stellung der Wiener Sezession zum Aus-

druck, um deren Zustandekommen sich der

Kustos der Albertina, Dr. H. L e p o r i n i, und

der Maler Gerstenbrand bemüht haben.

Wie in der Tanz-Ausstellung im Hagenbund

setzt sich auch die Schau in der Sezession zum

größten Teil aus Graphiken deutscher und

niederländischer, französischer und englischer

Herkunft zusammen (wozu noch einige ita-

lienische und österreichische Blätter kommen).

In ihrer inhaltlichen Gliederung, die bloß durch

das Motivische bestimmt wird: Moden und

Trachten, die Schönheit der Frau in der Kunst,

die Mutter, Liebesleben, Moralleben, Lebens-

(Fortsetzung auf Seite 4

Karl Hagemeister

zu seinem 85. Geburtstag

Karl Hagemeister wurde am 12. März 1848

als Sohn eines einfachen Obstzüchters in Wer-

der an der Havel geboren. Mit 23 Jahren ging

er zu dem älteren Preller nach Weimar und in

den folgenden Jahren

auf Studienreisen nach

Rügen sowie nach Eise-

nach und München. Am

Hintersee wurde er mit

Schuch bekannt, dem er

sich anfreundete und

1873 nach Brüssel

folgte. Zu beiden stieß

im Jahre 1874 noch

Trübner. Gemeinsam

gingen sie dann nach

Holland und endlich im

Frühjahr 1876 nach

Italien, wo sie vornehm-

lich in Venedig und

Olevano malten.

Die Liebe zu seiner

märkischen Heimat ver-

anlaßte Hagemeister,

sich in Ferch am

Schwielowsee anzusie-

deln, wo Schuch während

der beiden Sommer 1878

und 1880/81 mit ihm

arbeitete, und beide einen originellen gemein-

samen Junggesellen-Hausstand führten. Da-

mals erweiterte Hagemeister sein Stoffgebiet,

das sich bis dahin auf das Stilleben und das

Jagdstück beschränkt hatte, indem er anfing,

auch das Figurenbild zu pflegen, wobei ihm die

märkischen Bauernmädchen als Modell dienten.

Zugleich wurde seine Palette immer heller und

zarter, in dem Bestreben, den Ton statt aus der

Grundfarbe aus dem gleichmäßig im Raum ver-

teilten Licht zu entwickeln. Diese Erkenntnis

vermittelte ihm vor allem der Pariser Aufent-

Karl Hagemeister, „Wellen“. 1913

halt 1884/85 an der Seite Schuchs sowie die Be-

kanntschaft mit Manet und den französischen

Impressionisten.

Das Bestreben nach Darstellung intensiv

bewegter Naturstimmung führte Hagemeister

1907 zur „See“-Malerei, der er seitdem in im-

mer erneuten Besuchen Rügens mit leiden-

schaftlicher Liebe nachgeht. Er malt das Meer

„ohne Zierat“ (nach eigenen Worten), als „ein

Stück Kosmos“, und unter Beobachtung eines

unermüdlichen Studiums seiner tausendfältig

wechselnden Stimmungen. Bezeichnend für

Hagemeisters Naturauffassung ist, daß er

immer „kleine Winkel der Natur“, also nicht

die Weite des Meeres, sondern die einzelne

Welle oder eine Wellenkante darstellt, ebenso

wie inmitten der märkischen Landschaft ihn

nicht die Ferne interessiert, sondern der die

kosmische Stimmung der Landschaft zu-

sammenfassende Naturausschnitt, etwa eine

Teichecke, eine Baumgruppe, eine schnee-

beladene Kiefer oder ein Busch am Bach. Wie

sich seine Palette aus den tiefen dunklen Tönen

der Frühzeit zu immer hellerer Durchsichtig-

keit entwickelte, so wurde die Faktur seiner

Malerei immer breiter und lapidarer, die

Formate immer mächtiger, wobei „Faust,

Finger und Handballen“ meist den Pinsel beim

Auftrag ersetzen.

Lange Zeit blieb Hagemeister völlig unbe-

achtet, obgleich er seit 1878 die Berliner

Akademie-Ausstellungen, seit 1891 die „Große

Berliner“ und den Münchener Glaspalast sowie

ab 1899 die Berliner Secession beschickt hatte.

Dann folgte 1909 die erste große Ausstellung

bei Gurlitt, die schon die großen Erfolge der

Kollektiv-Ausstellungen 1912 bei Heinemann in

München und 1913 im Hamburger Kunstverein

vorbereitete. Seitdem findet man Hagemeister

in der National-Galerie zu Berlin sowie in fast

allen deutschen Museen. St.

DIE W E L T K U N 8 T

Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. März 1933

Stilleben der Pieter Aerts und Floris van

Schoten, bei denen die Figuren — meist bibli-

sche Darstellungen —■ dem Bilde wohl die Be-

zeichnung verliehen haben mögen, nicht aber

den Inhalt gaben. Der Sammetbruegel ist mit

einem seiner reichen Blumenstilleben vertreten,

ebenso wie Roelant Savery. Ein Bücherstill-

leben eines unbekannten Meisters von 1625 er-

scheint wie ein Vorläufer jenes bezaubernden

Bildes von J. D. de Heern (das zuletzt als

Leihgabe im Rijksmuseum zu sehen war), und

doch auch jenes merkwürdigen Stückes, mit

dem auf zwei Büchern liegenden Schädel, das

von den besten Kennern dem Herkules Seghers

zugeschrieben wird und eine seiner wirklich

würdige Leistung darstellt. Es ist eine der

späteren Vanitas-Darstellungen, zu denen noch

die in der „Weltkunst“ bei früherer Gelegen-

heit (Nr. 3) abgebildete von Hendrick An-

driessen und eine vorzügliche, etwa gleich-

zeitige . Leistung eines Meisters der Leidener

Jean-Baptiste Oudry, Stilleben

Leinwand, 99 : 89 cm

Ausstellung: J. Goudstikker, Amsterdam

Schule (1627) gehört. Ambrosius Bosschaert

ist mit einem seiner peinlich sauberen Blumen-

stückchen und einem toten Frosch vertreten,

der in seiner jämmerlichen, kreatürlichen Un-

bedeutendheit den rührt, der gerührt werden

kann.

Mit mehr oder weniger zahlreichen Stücken

sind selbstverständlich die Großmeister des

holländischen Stillebens vertreten, zunächst die

Pieter Claesz und die appetitlichen des W. C.

Heda. Eine Art philogenetischen Grundge-

setzes der Stillebenmalerei scheint die Ent-

wicklung J. D. de Heems und vor allem Willem

Kalfs zu beherrschen, die, gleich der gesamten

Stillebenmalerei, mit einfach-klaren Darstel-

„»pAA.llVll. M-llvl X 1UV1XU »> Cx V

legen. Kalf zeigt sich auch hier als der Ari-

stokrat, dessen Pracht stiller, vornehm zurück-

haltender ist als die luxuriöse des de Heern

und inniger als die rauschende des gleichfalls

in allerbesten Exemplaren vertretenen van

Beijeren.

Ungewöhnliche und gleichwohl charakteri-

stische Werke mögen hier zu einer Gruppe zu-

sammengefaßt werden: so Brekelenkams

Küchenstilleben und die Kellerecke Adriaens

van Ostade. Ein simpler, toter, gegen eine

einfarbige, nur durch eine irdene Schüssel ge-

höhte, glatte Mauer hängender Hase ist wohl

in der Erinnerung an das „Puttertje“ im Haag

dem Carei Fabritius zugeschrieben. Und um

bei den nur „zugeschriebenen“ Stücken zu blei-

ben, deren Zuschreibung, wenn auch nicht immer

restlos befriedigend, so doch nicht ohne weiteres

widerlegt werden kann, gehört hierher auch

das ehedem in der Sammlung Marczell von

Nemes befindliche mit Büchern, einem Stück

blauen Seidenstoff, einem Kännchen usw., das

damals dem Johannes Vermeer gegeben wurde,

nun aber bescheidener als Werk der Delftschen

Schule figuriert; ein weiteres Vermeer zuge-

schriebenes Stilleben befand sich, wenn wir

nicht irren, vor einigen Jahren in Brüsseler

Besitz. Nicht durchaus überzeugend ist die

Zuschreibung eines anderen Delfter Stückes

(Nautilusbecher usw.) an den Meister; der Ka-

talog führt das Bild ebenfalls nur als „Delfter

Schule“. Zu den „ungewöhnlichen“ Leistungen

gehören dann noch die Vogelstilleben des Sa-

lomon van Ruysdael und eigentlich auch die

„Pfauen“ Rembrandts aus dem Rijksmuseum,

oder das Küchenstilleben des Nicolaes Maes,

und schließlich das große Wildstilleben von

Jan Steen, dem aber die kleinen Stilleben auf

Inhalt Nr. 11

Dr. W. Mautner:

Das Stilleben (mit 3 Abb.).1, 2

Chinesische Kunst (mit 2 Abb.). 2

Karl Hagemeister (mit Abb.). 2

Das Leben der Frau in der Kunst.2, 4

Wilhelm Lehmbruck .. 4

Goldschmiedearbeiten (mit Abb.). 4

Auktionsvorberichte (m. Abb.) ... 4

Auktionsnachberichte. 4

Literatur.4, 5

Ausstellungen der Woche. 5

Preisberichte . 5

N ac hrichten von Überall (m. 2 Abb.) 6

Die kleine Geschichte:

Innere Spaltung. 6

Abbildungen:

Guercino, Stilleben.1

B. Bruyn d. Ae., Totenkopf.1

J. -B. Oudry, Stilleben.2

Hartholz-Schrank.2

Graburne der Han-Zeit.2

K. Ha g e m e i s t er. „Wellen“ ..2

A. Wegener, Abendmahlskelch.. 4

Muttergottes, Böhmen.6

P. P i c a s s o, Longchamp.6

manchen seiner Figurenstücke überlegen sind.

Ins beginnende achtzehnte Jahrhundert gehören

die beiden peinlich sauberen, die gefährliche

Grenze des Nüchternen noch vermeidenden

Stilleben mit Bücherstuben des trefflichen Jan

van der Heyden, die Arbeiten Jan van Huy-

sums und der Rachel Ruysch.

Das 17. Jahrhundert ist aber nicht nur das

der Holländer, sondern auch jenes der „sach-

lichen“ Spanier, die mit einem aus der Lite-

ratur wohl bekannten Velasquez und zwei be-

merkenswert guten Stücken von Zurbaran ver-

treten sind. Mit einem Unikum von Guercino

(Obststilleben) überraschen die. Italiener (Ab-

bildung S. 1); zwei vielleicht aus Süditalien

stammende vanitasartige Stücke bilden, was

den mutmaßlichen Meister betrifft, noch ein

ungelöstes Rätsel.

Das „Dixhuitieme“ ist auch im Stilleben

ganz das Frankreichs, und es ist, auch nach

dem, was Scheffler in seinem Hollandbuche

über den Vergleich von Chardins Kunst mit

derjenigen der alten Holländer schrieb, erst

recht reizvoll, hier Gelegenheit zu Vergleichen

und zur Bestätigung zu finden. Ein Porzellan-

service Liotards und zwei in ihrer einleuchtend-

einfachen Wiedergabe des Stofflichen trotzdem

zierliche Oudrys (siehe Abbildung) zeigen,

wie anders bei ihnen das Stilleben „lebt“ als

bei den Holländern.

Den Übergang ins neunzehnte Jahrhundert

bilden ein Leonard de France und zwei ganz

„moderne“ Goyas, von denen namentlich der

tote Schwan auf diese Bezeichnung Anspruch

erheben darf.

Zu den Arbeiten der Meister des neun-

zehnten Jahrhunderts zählen neben den in

einem weiteren Sinne als deutsch zu be-

zeichnenden schönen Stilleben F. G. Wald-

müllers und Schuchs die in Holland wenig be-

kannten und wenig gesammelten Thoma, sowie

Trübner, Slevogt und Corinth. Ungewöhn-

lich gut sind die Franzosen des 19. Jahrhun-

derts vertreten. Daumiers „Attribute“ der

Gerechtigkeit lassen den Gedanken auf-

kommen, daß so ein französischer Seghers ge-

malt haben müßte; ungewöhnlich dem Objekt

nach ist ein Glas mit Blumen von Corot, wäh-

rend die Blumen und Früchte Fantin-Latours

für ihn weder in der hohen Qualität noch im

Sujet etwas Überraschendes bieten. Ihre Na-

turwahrheit geht über die naturalistischeren

Werke der Bonvin, Rousseau und Courbet noch

hinaus, und doch werden sie noch von minde-

stens zwei der durchdringend-nervösen Still-

leben Manets übertroffen. Über sie hinaus

führt kein Werk der Ausstellung mehr; ihnen

nahezukommen vermögen nur wenige, worunter

ein Tisch mit Früchten Cezannes, und mehrere

der van Goghs, die seine Kunst aus ver-

schiedenen Phasen seines meteorhaften

Schaffens in charakteristischen Stücken er-

kennen lassen.

Die Modernen und Modernsten fehlen nicht;

vor allem niederländische Meister und solche

der Pariser Schule zeigen die heutige Buntheit

„Stilleben“. Man kann wenig mehr tun, als

hier Namen nennen, wie Ansingh, Boldini,

Bonnard, Brangwyn, Braque, Breitner, de Chi-

rico, Derain, Ensor, Herbin, van Herwijnen,

Kisling, Klee, Kokoschka, Laurencin, Leger,

Luce, Lurcat; dann der unvergessene jung da-

hingegangene Jan Mankes, Martinez, Matisse,

Nieweg, Nijland, Pechstein, Picasso, Thorn

Prikker, Radda, Raedecker, Radziwill, Redon,

Schuhmacher, Dunoyer de Segonzac, Severini,

Sluyters, Toorop, Vaes, Vlaminck, Vuillard,

Wouters, Wijngaerdt und W. de Zwart. Und

selbst diese Liste, die Reichtum andeutet, nicht

schildert, ist unvollständig.

Viele Sammler, auch Museen, haben die

Ausstellung in dieser Herrlichkeit möglich ge-

macht. Sie prangt, das muß auch noch bei-

gefügt werden, in einem überaus geschmack-

vollen Rahmen. In den Räumen des alten hol-

ländischen Herrenhauses kommen die alten

Bilder um so mehr zur Geltung, als zwischen

ihnen mit behutsamem Geschmack Stilleben

aus Gegenständen verflogener Zeiten aufge-

baut sind. Auch hier schimmert in der Ver-

gänglichkeit ein Abglanz der Ewigkeit, tröstet

stilles Schaffen über trostlosen Alltag oder

läßt ihn wenigstens auf Stunden vergessen.

Dr. Wilhelm Mautner

Chinesische

Kunst

Neuerwerbungen

bei C h i n a - B o h 1 k e n , Berlin

Wenn man erwartet, in dieser Ausstellung

nur die bekannten Typen in Bronze und Kera-

mik wiederzufinden, so wird man gleich an-

genehm überrascht durch ein ganz eigenartiges

Han-Gefäß mit Untersatz und Deckel (siehe

Abbildung). Der dunkelrote Scherben und

die gurkengrüne, jetzt stark irisierende Glasur

mit dem feinen Kraquele sind typisch Han,

während die Form — nicht mehr die alten

Bronzen nachahmend — neue Wege zu gehen

scheint. Das Dekor besteht aus drei Rosetten

und drei geflügelten Löwen. Anstatt der

früher üblichen Scharen von T’ang-Grabfunden

zeigt Bohlken dieses Mal nur eine Figur in Ge-

stalt einer sitzenden vornehmen Chinesin mit

grün und gelbbraun glasiertem, faltenreichem

Gewand; der Kopf ist unglasiert. Ein

vollkommenes Gegenstück dieses seltenen

Typus zeigt Band I, Abbildung 292 der

Eumorfopoulos-Collection. Aus der T’ang-

Zeit stammen auch noch einige Deckel-

töpfe mit blaugestreifter Glasur, sowie eine

interessante Deckelkanne mit Griff und Aus-

Hartholz-Schrank auf Untersatz

China, 17./18. Jahrhundert

H. 149, B. 94, T. 39 cm

Ausstellung: China -Bohlken, Berlin

guß. Die dünne gelblich-weiße Glasur hat durch

die Verwitterung eine schöne, bräunliche Erd-

patina erhalten. Von der Sung-Keramik sind

alle Typen vertreten; besonders bemerkenswert

sind eine Nackenstütze mit Angler in Land-

schaft und Bambus (Tzu Chou) und ein sehr

schönes Jing-Ching-Gefäß mit Deckel. Aus

der Ming-Zeit finden wir die immer seltener

werdenden Porzellane mit Dekor in Emaille-

farben in mehreren ausgezeichneten Exem-

plaren, ferner drei Lohan und eine Kwannon

mit kleiner Buddhafigur in ihrer Krone, auf

einem Löwen sitzend. Die qualitativ sehr hoch-

stehenden Famille-Verte-Schalen und -Vasen

Graburne der Han-Zeit mit Untersatz u. Deckel

Grün glasiert u. silber-irisierend

Dreiteilig, H. 80 cm

Ausstellung: China-Bohlken, Berlin

der K’ang-hsi-Zeit sind zum Teil Neuerwerbun-

gen aus China, zum Teil tragen sie die Johan-

neum-Marke.

Eine besonders praktische Note erhält diese

Ausstellung durch die außerordentlich große

Auswahl von interessanten Chinateppichen und

-möbeln. Letztere zum Teil aus dem harten,

dunklen Tzu-tan-Holz, zum Teil aus Hung mu

— verschiedenen Rothölzern — bilden in Form

von niedrigen Tischen, Sitzen und schönen

Schränken mit ihren einfachen Linien will-

kommene Gebrauchsmöbel, die besonders gut

mit dem englischen Chippendale- und Sheraton-

Stil harmonieren (siehe Abbildung). Br.

„Das Leben

der Frau"

in der Kunst von sechs Jahrhunderten

* wi u xi, oezeöbluii

In dem Leben der Frau hat sich, vom Aus-

gang der Gotik bis weit ins 19. Jahrhundert,

von Äußerlichkeiten abgesehen, weniges ge-

ändert. Es sind immerdar die gleichen The-

men, die stets aufs neue abgewandelt werden:

Liebe und Mode. Dies kommt auch in der Aus-

stellung der Wiener Sezession zum Aus-

druck, um deren Zustandekommen sich der

Kustos der Albertina, Dr. H. L e p o r i n i, und

der Maler Gerstenbrand bemüht haben.

Wie in der Tanz-Ausstellung im Hagenbund

setzt sich auch die Schau in der Sezession zum

größten Teil aus Graphiken deutscher und

niederländischer, französischer und englischer

Herkunft zusammen (wozu noch einige ita-

lienische und österreichische Blätter kommen).

In ihrer inhaltlichen Gliederung, die bloß durch

das Motivische bestimmt wird: Moden und

Trachten, die Schönheit der Frau in der Kunst,

die Mutter, Liebesleben, Moralleben, Lebens-

(Fortsetzung auf Seite 4

Karl Hagemeister

zu seinem 85. Geburtstag

Karl Hagemeister wurde am 12. März 1848

als Sohn eines einfachen Obstzüchters in Wer-

der an der Havel geboren. Mit 23 Jahren ging

er zu dem älteren Preller nach Weimar und in

den folgenden Jahren

auf Studienreisen nach

Rügen sowie nach Eise-

nach und München. Am

Hintersee wurde er mit

Schuch bekannt, dem er

sich anfreundete und

1873 nach Brüssel

folgte. Zu beiden stieß

im Jahre 1874 noch

Trübner. Gemeinsam

gingen sie dann nach

Holland und endlich im

Frühjahr 1876 nach

Italien, wo sie vornehm-

lich in Venedig und

Olevano malten.

Die Liebe zu seiner

märkischen Heimat ver-

anlaßte Hagemeister,

sich in Ferch am

Schwielowsee anzusie-

deln, wo Schuch während

der beiden Sommer 1878

und 1880/81 mit ihm

arbeitete, und beide einen originellen gemein-

samen Junggesellen-Hausstand führten. Da-

mals erweiterte Hagemeister sein Stoffgebiet,

das sich bis dahin auf das Stilleben und das

Jagdstück beschränkt hatte, indem er anfing,

auch das Figurenbild zu pflegen, wobei ihm die

märkischen Bauernmädchen als Modell dienten.

Zugleich wurde seine Palette immer heller und

zarter, in dem Bestreben, den Ton statt aus der

Grundfarbe aus dem gleichmäßig im Raum ver-

teilten Licht zu entwickeln. Diese Erkenntnis

vermittelte ihm vor allem der Pariser Aufent-

Karl Hagemeister, „Wellen“. 1913

halt 1884/85 an der Seite Schuchs sowie die Be-

kanntschaft mit Manet und den französischen

Impressionisten.

Das Bestreben nach Darstellung intensiv

bewegter Naturstimmung führte Hagemeister

1907 zur „See“-Malerei, der er seitdem in im-

mer erneuten Besuchen Rügens mit leiden-

schaftlicher Liebe nachgeht. Er malt das Meer

„ohne Zierat“ (nach eigenen Worten), als „ein

Stück Kosmos“, und unter Beobachtung eines

unermüdlichen Studiums seiner tausendfältig

wechselnden Stimmungen. Bezeichnend für

Hagemeisters Naturauffassung ist, daß er

immer „kleine Winkel der Natur“, also nicht

die Weite des Meeres, sondern die einzelne

Welle oder eine Wellenkante darstellt, ebenso

wie inmitten der märkischen Landschaft ihn

nicht die Ferne interessiert, sondern der die

kosmische Stimmung der Landschaft zu-

sammenfassende Naturausschnitt, etwa eine

Teichecke, eine Baumgruppe, eine schnee-

beladene Kiefer oder ein Busch am Bach. Wie

sich seine Palette aus den tiefen dunklen Tönen

der Frühzeit zu immer hellerer Durchsichtig-

keit entwickelte, so wurde die Faktur seiner

Malerei immer breiter und lapidarer, die

Formate immer mächtiger, wobei „Faust,

Finger und Handballen“ meist den Pinsel beim

Auftrag ersetzen.

Lange Zeit blieb Hagemeister völlig unbe-

achtet, obgleich er seit 1878 die Berliner

Akademie-Ausstellungen, seit 1891 die „Große

Berliner“ und den Münchener Glaspalast sowie

ab 1899 die Berliner Secession beschickt hatte.

Dann folgte 1909 die erste große Ausstellung

bei Gurlitt, die schon die großen Erfolge der

Kollektiv-Ausstellungen 1912 bei Heinemann in

München und 1913 im Hamburger Kunstverein

vorbereitete. Seitdem findet man Hagemeister

in der National-Galerie zu Berlin sowie in fast

allen deutschen Museen. St.