4

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. Järz 1933

(Fortsetzung von Seite 2)

„Das Leben der Frau"

in der Kunst von sechs Jahrhunderten

alter — Alltag, Humor und Spott (die bisweilen

absonderlich klingenden Bezeichnungen der

einzelnen Gruppen sind wörtlich nach dem Ka-

talog zitiert), wirkt die Ausstellung übersicht-

licher als die Tanz-Ausstellung mit ihrer bald

durch tänzerisch-formale Rücksichten, bald

durch örtliche und zeitliche Bedingtheiten be-

stimmten Einteilung. Andererseits wird die

Uebersichtlichkeit des Ausgestellten auch

durch eine lockere Hängung (der im Hagen-

bund der Raummangel im Wege stand) geför-

dert. Geschickt verteilte Gemälde, darunter

Hauptwerke von Amerling (Doppelbildnis dei-

Baronin Henriette Arnstein-Pereira und ihrer

Tochter Flora), Klimt (Danae) und Schiele

(Liebespaar), geben den Räumen eine beson-

dere Note, die der den Laien ermüdenden Ein-

förmigkeit einer reinen Graphikausstellung

entgegenwirkt.

Auf diese Weise ist es den Veranstaltern

der Schau gelungen, Schwächen der Tanz-Aus-

stellung, die freilich teilweise durch den Stoff,

zum Teil auch durch die unzureichenden Räum-

lichkeiten bedingt waren, zu vermeiden. Gibt

sich die letztere als das Ergebnis einer liebe-

vollen, äußerst gewissenhaften Kleinarbeit, das

hauptsächlich für einen nicht gerade großen

Kreis von künstlerisch und kulturhistorisch Ge-

bildeten, auch für beruflich mit dem Tanz Ver-

bundene, von Interesse ist, ist jene thematisch

und auch in der Zusammenstellung mehr auf

Augenblickswirkung und für den Geschmack

der großen Menge berechnet (für die eine Aus-

stellung, in der der Unterrock gelüftet wird,

stets von besonderem Reiz ist).

So weist denn auch die Ausstellung schon

inhaltlich empfindliche Lücken auf. Unter an-

derem vermissen wir ein Eingehen auf das

Kapitel „Ehe“ und nicht weniger eine Darstel-

lung der Frau von heute in Beruf und Sport

(den Frauen früher verschlossene Gebiete,

deren Beherrschung den Hauptunterschied zwi-

schen der Frau des 20. Jahrhunderts und ihren

Schwestern aus den verflossenen Jahrhunder-

ten ausmacht). Man könnte nach dem zur

Schau Gestellten meinen, daß sich das Leben

der modernen Frau nur im Kaffeehaus und auf

dem Turfplatz abspielt. St. P.-N.

Wilhelm Lehmbruck

Städt. Kunsthaus Bielefeld

Zum ersten Male in diesem Winter zeigt das

Städt. Kunsthaus das abgeschlossene Werk

eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers.

Die Ausstellung wurde eingeleitet durch einen

Vortrag des Betreuers des Lehmbruckschen

Nachlasses, Dr. Hoff, Duisburg. Sie um-

faßt ein gutes Dutzend Plastiken, 25 Hand-

zeichnungen und einige 30 Radierungen Lehm-

brucks. Die wohl von Zufälligkeiten und tech-

nischen Bedingtheiten diktierte Auswahl der

Skulpturen ist leider nicht allzu glücklich zu

nennen. Aber auch den weniger bedeutenden

Werken ist eine Echtheit des Gefühlsaus-

druckes eigen, die ahnen läßt, an welchem

Zwiespalt der Künstler zerbrach. Bemerkens-

werterweise haftet dieser Zwiespalt gerade den

frühesten der gezeigten Werke nicht an. In

ihnen ist eine Einheit von Gefühlsinhalt und

formaler Gestaltung erreicht, die sie in den

Rang wahrhaft erhabener Kunstwerke erhebt,

wie wir es immer wieder vor der „Knieenden“

(1911) empfanden, deren Kopf in einem

wundervollen Bronzeabguß vertreten ist.

Diesem Hauptwerk stehen das „Mädchen mit

aufgestütztem Bein“ (Bronze 1910), „Kleiner

weiblicher Torso“ (Bronze 1910-11) und die

„Kleine Sinnende“ (Bronze 1911) nicht nach.

Eine Sonderstellung nimmt der Gesundheit

und Lebensfreude ausstrahlende „Sitzende

Knabe“ (Bronze 1911) ein, dessen altes Ge-

sicht schon auf den entstehenden Kampf in

des Künstlers Seele hinweist. In dem

„Mädchenkopf“ (Bronze 1913/14) schließlich

feiert Lehmbrucks Können noch einmal einen

großen Triumph. Ein wundervolles Erlebnis

eigener Art ist die Betrachtung der Handzeich-

nungen, die irgendwie an Lehmbrucks großes

Vorbild Rodin anklingen, am schönsten dort,

wo ganz zarte Linien nur eben die Absicht

der Gestaltung und des ernsten Ringens um

sie andeuten. S—g

Goldschmiedearbeiten

aus Stettiner Kirchen

Im Provinzialmuseum Pommer-

scher Altertümer Stettin findet

augenblicklich eine Ausstellung „Goldschmiede-

arbeiten aus Stettiner Kirchenbesitz“ statt, in

der vornehmlich Stettiner Arbeiten aus der

Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Moderne

neben hervorragenden Stücken aus Danzig,

Berlin und Torgau gezeigt werden. Zum

erstenmal ist hier eine größere Anzahl von bis-

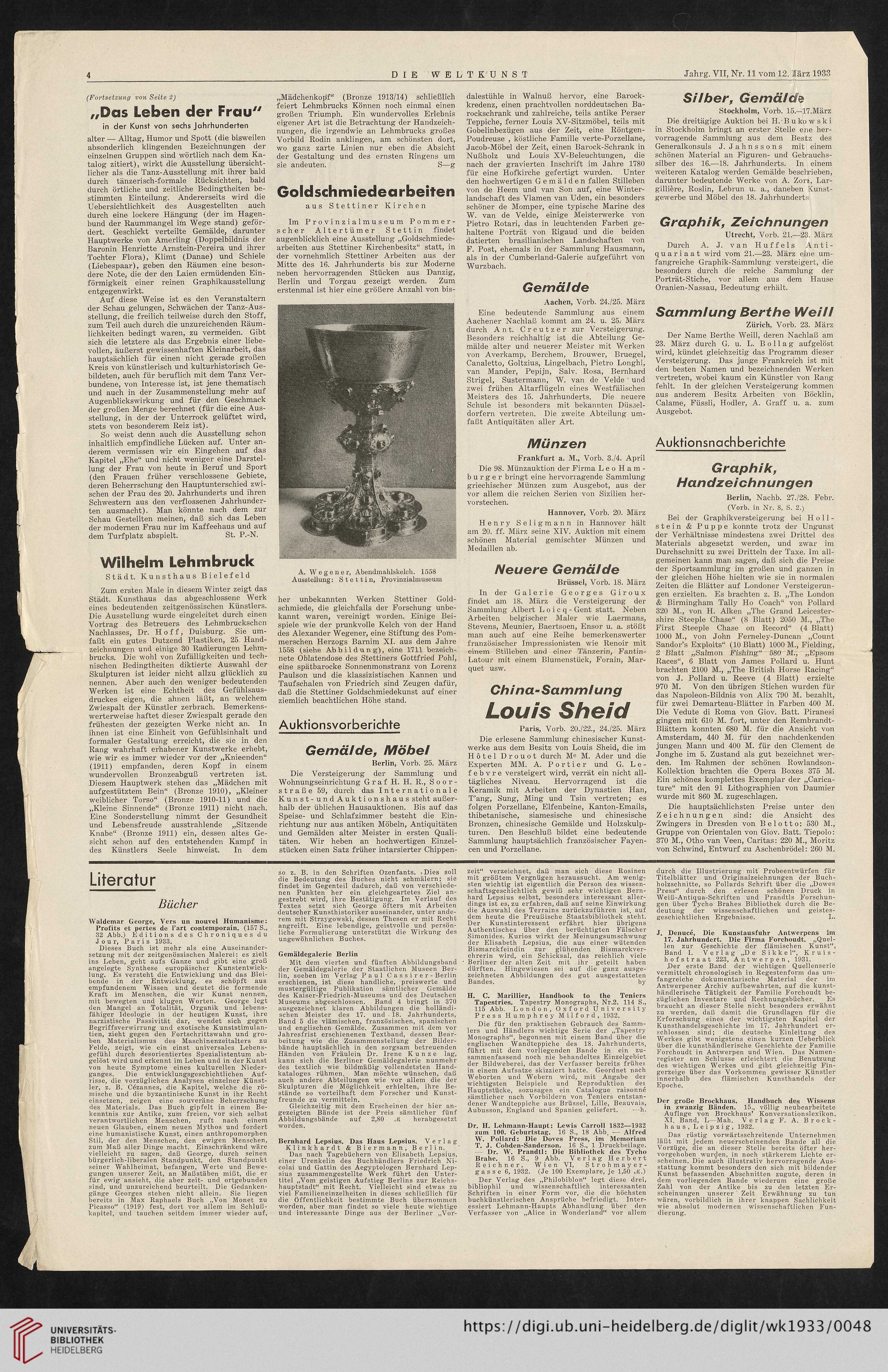

A. Wegener, Abendmahlskelch. 1558

Ausstellung: Stettin, Provinzialmuseum

her unbekannten Werken Stettiner Gold-

schmiede, die gleichfalls der Forschung unbe-

kannt waren, vereinigt worden. Einige Bei-

spiele wie der prunkvolle Kelch von der Hand

des Alexander Wegener, eine Stiftung des Pom-

merschen Herzogs Barnim XI. aus dem Jahre

1558 (siehe Abbildung), eine 1711 bezeich-

nete Oblatendose des Stettiners Gottfried Pohl,

eine spätbarocke Sonnenmonstranz von Lorenz

Paulson und die klassizistischen Kannen und

Taufschalen von Friedrich sind Zeugen dafür,

daß die Stettiner Goldschmiedekunst auf einer

ziemlich beachtlichen Höhe stand.

Auktionsvorberichte

Gemälde, Möbel

Berlin, Vorb. 25. März

Die Versteigerung der Sammlung und

Wohnungseinrichtung Graf H. H. R., Soor-

straße 59, durch das Internationale

Kunst-undAuktionshaus steht außer-

halb der üblichen Hausauktionen. Bis auf das

Speise- und Schlafzimmer besteht die Ein-

richtung nur aus antiken Möbeln, Antiquitäten

und Gemälden alter Meister in ersten Quali-

täten. Wir heben an hochwertigen Einzel-

stücken einen Satz früher intarsierter Chippen-

dalestühle in Walnuß hervor, eine Barock-

kredenz, einen prachtvollen norddeutschen Ba-

rockschrank und zahlreiche, teils antike Perser

Teppiche, ferner Louis XV-Sitzmöbel, teils mit

Gobelinbezügen aus der Zeit, eine Röntgen-

Poudreuse , köstliche Familie verte-Porzellane,

Jacob-Möbel der Zeit, einen Barock-Schrank in

Nußholz und Louis XV-Beleuchtungen, die

nach der gravierten Inschrift im Jahre 1780

für eine Hofkirche gefertigt wurden. Unter

den hochwertigen Gemälden fallen Stilleben

von de Heem und van Son auf, eine Winter-

landschaft des Vlamen van Uden, ein besonders

schöner de Momper, eine typische Marine des

W. van de Velde, einige Meisterwerke von

Pietro Rotari, das in leuchtenden Farben ge-

haltene Porträt von Rigaud und die beiden

datierten brasilianischen Landschaften von

F. Post, ehemals in der Sammlung Hausmann,

als in der Cumberland-Galerie aufgeführt von

Wurzbach.

Gemälde

Aachen, Vorb. 24./25. März

Eine bedeutende Sammlung aus einem

Aachener Nachlaß kommt am 24. u. 25.- März

durch Ant. Creutzer zur Versteigerung.

Besonders reichhaltig ist die Abteilung Ge-

mälde alter und neuerer Meister mit Werken

von Averkamp, Berchem, Brouwer, Bruegel,

Canaletto, Goltzius, Lingelbach, Pietro Longhi,

van Mander, Pepijn, Salv. Rosa, Bernhard

Strigel, Sustermann, W. van de Velde ' und

zwei frühen Altarflügeln eines Westfälischen

Meisters des 15. Jahrhunderts. Die neuere

Schule ist besonders mit bekannten Düssel-

dorfern vertreten. Die zweite Abteilung um-

faßt Antiquitäten aller Art.

Münzen

Frankfurt a. M„ Vorb. 3-/4. April

Die 98. Münzauktion der Firma L e o Ham-

burger bringt eine hervorragende Sammlung

griechischer Münzen zum Ausgebot, aus der

vor allem die reichen Serien von Sizilien her-

vorstechen.

Hannover, Vorb. 20. März

Henry Seligmann in Hannover hält

am 20. ff. März seine XIV. Auktion mit einem

schönen Material gemischter Münzen und

Medaillen ab.

Neuere Gemälde

Brüssel, Vorb. 18. März

In der Galerie Georges Giroux

findet am 18. März die Versteigerung der

Sammlung Albert L o i c q - Gent statt. Neben

Arbeiten belgischer Maler wie Laermans,

Stevens, Meunier, Baertsoen, Ensor u. a. stößt

man auch auf eine Reihe bemerkenswerter

französischer Impressionisten wie Renoir mit

einem Stilleben und einer Tänzerin, Fantin-

Latour mit einem Blumenstück, Forain, Mar-

quet usw.

Chi na-Sammlung

Louis Sheid

Paris, Vorb. 20.122., 24./25. März

Die erlesene Sammlung chinesischer Kunst-

werke aus dem Besitz von Louis Sheid, die im

Hotel Drouot durch Me M. Ader und die

Experten MM. A. Portier und G. Le-

febvre versteigert wird, verrät ein nicht all-

tägliches Niveau. Hervorragend ist die

Keramik mit Arbeiten der Dynastien Han,

T’ang, Sung, Ming und Tsin vertreten; es

folgen Porzellane, Elfenbeine, Kanton-Emails,

thibetanische, siamesische und chinesische

Bronzen, chinesische Gemälde und Holzskulp-

turen. Den Beschluß bildet eine bedeutende

Sammlung hauptsächlich französischer Fayen-

cen und Porzellane.

Silber, Gemälde

Stockholm, Vorb. 15.—17.März

Die dreitägige Auktion bei H.-Bukowski

in Stockholm bringt an erster Stelle ene her-

vorragende Sammlung aus dem Bestz des

Generalkonsuls J. Jahnssons mit einem

schönen Material an Figuren- und Gebrauchs-

silber des 16.—18. Jahrhunderts. In einem

weiteren Katalog werden Gemälde beschrieben,

darunter bedeutende Werke von A. Zorn, Lar-

gilliere, Roslin, Lebrun u. a., daneben Kunst-

gewerbe und Möbel des 18. Jahrhunderts.

Graphik, Zeichnungen

Utrecht, Vorb. 21.—23. März

Durch A. J. van Huffels Anti-

qua r i a a t wird vom 21.—23. März eine um-

fangreiche Graphik-Sammlung versteigert, die

besonders durch die reiche Sammlung der

Porträt-Stiche, vor allem aus dem Hause

Oranien-Nassau, Bedeutung erhält.

Sammlung Berthe Weill

Zürich, Vorb. 23. März

Der Name Berthe Weill, deren Nachlaß am

23. März durch G. u. L. B o 11 a g aufgelöst

wird, kündet gleichzeitig das Programm dieser

Versteigerung. Das junge Frankreich ist mit

den besten Namen und bezeichnenden Werken

vertreten, wobei kaum ein Künstler von Rang

fehlt. In der gleichen Versteigerung kommen

aus anderem Besitz Arbeiten von Böcklin,

Calame, Füssli, Hodler, A. Graff u. a. zum

Ausgebot.

Auktionsnach berichte

Graphik,

Handzeichnungen

Berlin, Nachb. 27./28. Febr.

(Vorb. in Nr. 8, S. 2.)

Bei der Graphik Versteigerung bei Holl-

stein & Puppe konnte trotz der Ungunst

der Verhältnisse mindestens zwei Drittel des

Materials abgesetzt werden, und zwar im

Durchschnitt zu zwei Dritteln der Taxe. Im all-

gemeinen kann man sagen, daß sich die Preise

der Sportsammlung im großen und ganzen in

der gleichen Höhe hielten wie sie in normalen

Zeiten die Blätter auf Londoner Versteigerun-

gen erzielten. Es brachten z. B. „The London

& Birmingham Tally Ho Coach“ von Pollard

320 M., von H. Alken „The Grand Leicester-

shire Steeple Chase“ (8 Blatt) 2050 M., „The

First Steeple Chase on Record“ (4 Blatt)

1000 M., von John Ferneley-Duncan „Count

Sandor’s Exploits“ (10 Blatt) 1000 M., Fielding,

2 Blatt „Salmon Fishing“ 580 M., „Epsom

Races“, 6 Blatt von James Pollard u. Hunt

brachten 2100 M., „The British Horse Racing“

von J. Pollard u. Reeve (4 Blatt) erzielte

970 M. Von den übrigen Stichen wurden für

das Napoleon-Bildnis von Alix 790 M. bezahlt,

für zwei Demarteau-Blätter in Farben 400 M.

Die Vedute di Roma von Giov. Batt. Piranesi

gingen mit 610 M. fort, unter den Rembrandt-

Blättern konnten 680 M. für die Ansicht von

Amsterdam, 440 M. für den nachdenkenden

jungen Mann und 400 M. für den Clement de

Jonghe im 5. Zustand als gut bezeichnet wer-

den. Im Rahmen der schönen Rowlandson-

Kollektion brachten die Opera Boxes 375 M.

Ein schönes komplettes Exemplar der „Carica-

ture“ mit den 91 Lithographien von Daumier

wurde mit 860 M. zugeschlagen.

Die hauptsächlichsten Preise unter den

Zeichnungen sind: die Ansicht des

Zwingers in Dresden von Belotto: 530 M.,

Gruppe von Orientalen von Giov. Batt. Tiepolo:

370 M., Otho van Veen, Caritas: 220 M., Moritz

von Schwind, Entwurf zu Aschenbrödel: 260 M.

Literatur

Bücher

Waldemar George, Vers un nouvel Humanisme:

Profits et pertes de Part contemporain. (157 S.,

32 Abb.) Editions des Chroniques du

Jour, Paris 1933.

Dieses Buch ist mehr als eine Auseinander-

setzung mit der zeitgenössischen Malerei: es zielt

ins Leben, geht aufs Ganze und gibt eine groß

angelegte Synthese europäischer Kunstentwick-

lung. Es versteht die Entwicklung und das Blei-

bende in der Entwicklung, es schöpft aus

empfundenem Wissen und deutet die formende

Kraft im Menschen, die wir Kunst nennen,

mit bewegten und klugen Worten. George legt

den Mangel an Totalität, Organik und lebens-

fähiger Ideologie in der heutigen Kunst, ihre

narzistische Passivität dar, wendet sich gegen

Begriffsverwirrung und exotische Kunststimulan-

tien, zieht gegen den Fortschrittswahn und gro-

ben Materialismus des Maschinenzeitalters zu

Felde, zeigt, wie ein einst universales Lebens-

gefühl durch desorientiertes Spezialistentum ab-

gelöst wird und erkennt im Leben und in der Kunst

von heute Symptome eines kulturellen Nieder-

ganges. Die entwicklungsgeschichtlichen Auf-

risse, die vorzüglichen Analysen einzelner Künst-

ler, z. B. Cezannes, die Kapitel, welche die rö-

mische und die byzantinische Kunst in ihr Recht

einsetzen, zeigen eine souveräne Beherrschung

des Materials. Das Buch gipfelt in einem Be-

kenntnis ztir Antike, zum freien, vor sich selbst

verantwortlichen Menschen, ruft nach einem

neuen Glauben, einem neuen Mythos und fordert

eine humanistische Kunst, einen anthropomorphen

Stil, der den Menschen, den ewigen Menschen,

zum Maß aller Dinge macht. Einschränkend wäre

vielleicht zu sagen, daß George, durch seinen

bürgerlich-liberalen Standpunkt, den Standpunkt

seiner Wahlheimat, befangen, Werte und Bewe-

gungen unserer Zeit, an Maßstäben mißt, die er

für ewig ansieht, die aber zeit- und ortgebunden

sind, und unzureichend beurteilt. Die Gedanken-

gänge Georges stehen nicht allein. Sie liegen

bereits in Max Raphaels Buch „Von Monet zu

Picasso“ (1919) fest, dort vor allem im Schluß-

kapitel, und tauchen seitdem immer wieder auf,

so z. B. in den Schriften Ozenfants. Dies soll

die Bedeutung des Buches nicht schmälern; sie

findet im Gegenteil dadurch, daß von verschiede-

nen Punkten her ein gleichgeartetes Ziel an-

gestrebt wird, ihre Bestätigung. Im Verlauf des

Textes setzt sich George öfters mit Arbeiten

deutscher Kunsthistoriker auseinander, unter ande-

rem mit Strzygowski, dessen Thesen er mit Recht

angreift. Eine lebendige, geistvolle und persön-

liche Formulierung unterstützt die Wirkung des

ungewöhnlichen Buches.

Gemäldegalerie Berlin

Mit dem vierten und fünften Abbildungsband

der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Ber-

lin, soeben im Verlag Paul C a s s i r e r - Berlin

erschienen, ist diese handliche, preiswerte und

mustergültige Publikation sämtlicher Gemälde

des Kaiser-Friedrich-Museums und des Deutschen

Museums abgeschlossen. Band 4 bringt in 370

ausgezeichnet klaren Abbildungen die holländi-

schen Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,

Band 5 die vlämischen, französischen, spanischen

und englischen Gemälde. Zusammen mit dem vor

Jahresfrist erschienenen Textband, dessen Bear-

beitung wie die Zusammenstellung der Bilder-

bände hauptsächlich in den sorgsam betreuenden

Händen von Fräulein Dr. Irene Kunze lag,

kann sich die Berliner Gemäldegalerie nunmehr

des textlich wie bildmäßig vollendetsten Hand-

kataloges rühmen. Man möchte wünschen, daß

auch andere Abteilungen wie vor allem die der

Skulpturen die Möglichkeit erhielten, ihre Be-

stände so vorteilhaft dem Forscher und Kunst-

freunde zu vermitteln.

Gleichzeitig mit dem Erscheinen der hier an-

gezeigten Bände ist der Preis sämtlicher fünf

Abbildungsbände auf 2,80 Jl herabgesetzt

worden.

Bernhard Lepsius. Das Haus Lepsius. Verlag

Klinkhardt & Bi ermann, Berlin.

Das nach Tagebüchern von Elisabeth Lepsius,

einer Urenkelin des Buchhändlers Friedrich Ni-

colai und Gattin des Aegyptologen Bernhard Lep-

sius zusammengestellte Werk führt den Unter-

titel „Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichs-

hauptstadt“ mit Recht. Vielleicht sind etwas zu

viel Familieneinzelheiten in dieses schließlich für

die Öffentlichkeit bestimmte Buch übernommen

worden, aber man findet so viele heute wichtige

und interessante Dinge aus der Berliner „Vor-

zeit“ verzeichnet, daß man sich diese Rosinen

mit größtem Vergnügen heraussucht. Am wenig-

sten wichtig ist eigentlich die Person des wissen-

schaftsgeschichtlich gewiß sehr wichtigen Bern-

hard Lepsius selbst, besonders interessant aller-

dings ist es, zu erfahren, daß auf seine Einwirkung

die Auswahl des Terrains zurückzuführen ist, auf

dem heute die Preußische Staatsbibliothek steht.

Der Kunstinteressent erfährt hier übrigens

Authentisches über den berüchtigten Fälscher

Simonides. Kurios wirkt der Meinungsumschwung

der Elisabeth Lepsius, die aus einer wütenden

Bismarckfeindin zur glühenden Bismarckver-

ehrerin wird, ein Schicksal, das reichlich viele

Berliner der alten Zeit mit ihr geteilt haben

dürften. Hingewiesen sei auf die ganz ausge-

zeichneten Abbildungen des gut ausgestatteten

Bandes. by

H. C. Marillier, Handbook to the Teniers

Tapestries. Tapestry Monographs, Nr.2. 114 S.,

115 Abb. London, Oxford University

Press Humphrey Milford, 1932.

Die für den praktischen Gebrauch des Samm-

lers und Händlers wichtige Serie der „Tapestry

Monographs“, begonnen mit einem Band über die

englischen Wandteppiche des 18. JahrhundertSi

führt mit dem vorliegenden Bande in ein zu-

sammenfassend noch nie behandeltes Einzelgebiet

der Bildweberei, das der Verfasser bereits frühei

in einem Aufsatze skizziert hatte. Geordnet nach

Weborten und Webern wird, mit Angabe der

wichtigsten Beispiele und Reproduktion dei

Hauptstücke, sozusagen ein Catalogue raisonne

sämtlicher nach Vorbildern von Teniers entstan-

dener Wandteppiche aus Brüssel, Lille, Beauvais,

Aubusson, England und Spanien geliefert. —h.

Dr. H. Lehmann-Haupt: Lewis Carroll 1832—1932

zum 100. Geburtstag. 16 S., 18 Abb. — Alfred

W. Pollard: Die Doves Press, im Memoriam

T. J. Cobden-Sanderson. 16 S., 1 Druckbeilage.

Dr. W. Prandtl: Die Bibliothek des Tycho

Brahe. 16 S., 9 Abb. Verlag Herbert

Reichner, Wien VI, Strohmayer-

gasse 6, 1932. (Je 100 Exemplare, je 1,50 Jl.)

Der Verlag des „Philobiblon“ legt diese drei,

bibliophil und wissenschaftlich interessanten

Schriften in einer Form vor, die die höchsten

buchkünstlerischen Ansprüche befriedigt. Inter-

essiert Lehmann-Haupts Abhandlung über den

Verfasser von „Alice in Wonderland“ vor allem

durch die Illustrierung mit Probeentwürfen für

Titelblätter und Originalzeichnungen der Buch-

holzschnitte, so Pollards Schrift über die „Dowes

Press“ durch den erlesen schönen Druck in

Weiß-Antiqua-Schriften und Prandtls Forschun-

gen über Tycho Brahes Bibliothek durch die Be-

deutung der wissenschaftlichen und geistes-

geschichtlichen Ergebnisse. L.

J. Denuce, Die Kunstausfuhr Antwerpens im

17. Jahrhundert. Die Firma Forchoudt. „Quel-

len zur Geschichte der flämischen Kunst“,

Band I. Verlag „De Sikkel“, Kruis-

hofstraat 223, Antwerpen, 1931.

Der erste Band der wichtigen Quellenserie

vermittelt chronologisch in Regestenform das um-

fangreiche dokumentarische Material der im

Antwerpener Archiv aufbewahrten, auf die kunst-

händlerische Tätigkeit der Familie Forchoudt be-

züglichen Inventare und Rechnungsbücher. Es

braucht an dieser Stelle nicht besonders erwähnt

zu werden, daß damit die Grundlagen für die

Erforschung eines der wichtigsten Kapitel der

Kunsthandelsgeschichte im 17. Jahrhundert er-

schlossen sind; die deutsche Einleitung des

Werkes gibt wenigstens einen kurzen Ueberblick

über die kunsthändlerische Geschichte der Familie

Forchoudt in Antwerpen und Wien. Das Namen-

register am Schlüsse erleichtert die Benutzung

des wichtigen Werkes und gibt gleichzeitig Fin-

gerzeige über das Vorkommen gewisser Künstler

innerhalb des flämischen Kunsthandels der

Epoche.

Der große Brockhaus. Handbuch des Wissens

in zwanzig Bänden. 15., völlig neubearbeitete

Auflage von Brockhaus’ Konversationslexikon.

XI. Band, L—Mah. Verlag F. A. Brock-

haus, Leipzig, 1932.

Das rüstig vorwärtsschreitende Unternehmen

läßt mit jedem neuerscheinenden Bande all die

Vorzüge, die an dieser Stelle bereits öfter her-

vorgehoben wurden, in noch stärkerem Lichte er-

scheinen. Die auch illustrativ hervorragende Aus-

stattung kommt besonders den sich mit bildender

Kunst befassenden Abschnitten zugute, deren in

dem vorliegenden Bande wiederum eine große

Zahl von der Antike bis zu den letzten Er-

scheinungen unserer Zeit Erwähnung zu tun

wären, vorbildlich in ihrer knappen Sachlichkeit

wie absolut modernen wissenschaftlichen Fun-

dierung.

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 11 vom 12. Järz 1933

(Fortsetzung von Seite 2)

„Das Leben der Frau"

in der Kunst von sechs Jahrhunderten

alter — Alltag, Humor und Spott (die bisweilen

absonderlich klingenden Bezeichnungen der

einzelnen Gruppen sind wörtlich nach dem Ka-

talog zitiert), wirkt die Ausstellung übersicht-

licher als die Tanz-Ausstellung mit ihrer bald

durch tänzerisch-formale Rücksichten, bald

durch örtliche und zeitliche Bedingtheiten be-

stimmten Einteilung. Andererseits wird die

Uebersichtlichkeit des Ausgestellten auch

durch eine lockere Hängung (der im Hagen-

bund der Raummangel im Wege stand) geför-

dert. Geschickt verteilte Gemälde, darunter

Hauptwerke von Amerling (Doppelbildnis dei-

Baronin Henriette Arnstein-Pereira und ihrer

Tochter Flora), Klimt (Danae) und Schiele

(Liebespaar), geben den Räumen eine beson-

dere Note, die der den Laien ermüdenden Ein-

förmigkeit einer reinen Graphikausstellung

entgegenwirkt.

Auf diese Weise ist es den Veranstaltern

der Schau gelungen, Schwächen der Tanz-Aus-

stellung, die freilich teilweise durch den Stoff,

zum Teil auch durch die unzureichenden Räum-

lichkeiten bedingt waren, zu vermeiden. Gibt

sich die letztere als das Ergebnis einer liebe-

vollen, äußerst gewissenhaften Kleinarbeit, das

hauptsächlich für einen nicht gerade großen

Kreis von künstlerisch und kulturhistorisch Ge-

bildeten, auch für beruflich mit dem Tanz Ver-

bundene, von Interesse ist, ist jene thematisch

und auch in der Zusammenstellung mehr auf

Augenblickswirkung und für den Geschmack

der großen Menge berechnet (für die eine Aus-

stellung, in der der Unterrock gelüftet wird,

stets von besonderem Reiz ist).

So weist denn auch die Ausstellung schon

inhaltlich empfindliche Lücken auf. Unter an-

derem vermissen wir ein Eingehen auf das

Kapitel „Ehe“ und nicht weniger eine Darstel-

lung der Frau von heute in Beruf und Sport

(den Frauen früher verschlossene Gebiete,

deren Beherrschung den Hauptunterschied zwi-

schen der Frau des 20. Jahrhunderts und ihren

Schwestern aus den verflossenen Jahrhunder-

ten ausmacht). Man könnte nach dem zur

Schau Gestellten meinen, daß sich das Leben

der modernen Frau nur im Kaffeehaus und auf

dem Turfplatz abspielt. St. P.-N.

Wilhelm Lehmbruck

Städt. Kunsthaus Bielefeld

Zum ersten Male in diesem Winter zeigt das

Städt. Kunsthaus das abgeschlossene Werk

eines bedeutenden zeitgenössischen Künstlers.

Die Ausstellung wurde eingeleitet durch einen

Vortrag des Betreuers des Lehmbruckschen

Nachlasses, Dr. Hoff, Duisburg. Sie um-

faßt ein gutes Dutzend Plastiken, 25 Hand-

zeichnungen und einige 30 Radierungen Lehm-

brucks. Die wohl von Zufälligkeiten und tech-

nischen Bedingtheiten diktierte Auswahl der

Skulpturen ist leider nicht allzu glücklich zu

nennen. Aber auch den weniger bedeutenden

Werken ist eine Echtheit des Gefühlsaus-

druckes eigen, die ahnen läßt, an welchem

Zwiespalt der Künstler zerbrach. Bemerkens-

werterweise haftet dieser Zwiespalt gerade den

frühesten der gezeigten Werke nicht an. In

ihnen ist eine Einheit von Gefühlsinhalt und

formaler Gestaltung erreicht, die sie in den

Rang wahrhaft erhabener Kunstwerke erhebt,

wie wir es immer wieder vor der „Knieenden“

(1911) empfanden, deren Kopf in einem

wundervollen Bronzeabguß vertreten ist.

Diesem Hauptwerk stehen das „Mädchen mit

aufgestütztem Bein“ (Bronze 1910), „Kleiner

weiblicher Torso“ (Bronze 1910-11) und die

„Kleine Sinnende“ (Bronze 1911) nicht nach.

Eine Sonderstellung nimmt der Gesundheit

und Lebensfreude ausstrahlende „Sitzende

Knabe“ (Bronze 1911) ein, dessen altes Ge-

sicht schon auf den entstehenden Kampf in

des Künstlers Seele hinweist. In dem

„Mädchenkopf“ (Bronze 1913/14) schließlich

feiert Lehmbrucks Können noch einmal einen

großen Triumph. Ein wundervolles Erlebnis

eigener Art ist die Betrachtung der Handzeich-

nungen, die irgendwie an Lehmbrucks großes

Vorbild Rodin anklingen, am schönsten dort,

wo ganz zarte Linien nur eben die Absicht

der Gestaltung und des ernsten Ringens um

sie andeuten. S—g

Goldschmiedearbeiten

aus Stettiner Kirchen

Im Provinzialmuseum Pommer-

scher Altertümer Stettin findet

augenblicklich eine Ausstellung „Goldschmiede-

arbeiten aus Stettiner Kirchenbesitz“ statt, in

der vornehmlich Stettiner Arbeiten aus der

Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Moderne

neben hervorragenden Stücken aus Danzig,

Berlin und Torgau gezeigt werden. Zum

erstenmal ist hier eine größere Anzahl von bis-

A. Wegener, Abendmahlskelch. 1558

Ausstellung: Stettin, Provinzialmuseum

her unbekannten Werken Stettiner Gold-

schmiede, die gleichfalls der Forschung unbe-

kannt waren, vereinigt worden. Einige Bei-

spiele wie der prunkvolle Kelch von der Hand

des Alexander Wegener, eine Stiftung des Pom-

merschen Herzogs Barnim XI. aus dem Jahre

1558 (siehe Abbildung), eine 1711 bezeich-

nete Oblatendose des Stettiners Gottfried Pohl,

eine spätbarocke Sonnenmonstranz von Lorenz

Paulson und die klassizistischen Kannen und

Taufschalen von Friedrich sind Zeugen dafür,

daß die Stettiner Goldschmiedekunst auf einer

ziemlich beachtlichen Höhe stand.

Auktionsvorberichte

Gemälde, Möbel

Berlin, Vorb. 25. März

Die Versteigerung der Sammlung und

Wohnungseinrichtung Graf H. H. R., Soor-

straße 59, durch das Internationale

Kunst-undAuktionshaus steht außer-

halb der üblichen Hausauktionen. Bis auf das

Speise- und Schlafzimmer besteht die Ein-

richtung nur aus antiken Möbeln, Antiquitäten

und Gemälden alter Meister in ersten Quali-

täten. Wir heben an hochwertigen Einzel-

stücken einen Satz früher intarsierter Chippen-

dalestühle in Walnuß hervor, eine Barock-

kredenz, einen prachtvollen norddeutschen Ba-

rockschrank und zahlreiche, teils antike Perser

Teppiche, ferner Louis XV-Sitzmöbel, teils mit

Gobelinbezügen aus der Zeit, eine Röntgen-

Poudreuse , köstliche Familie verte-Porzellane,

Jacob-Möbel der Zeit, einen Barock-Schrank in

Nußholz und Louis XV-Beleuchtungen, die

nach der gravierten Inschrift im Jahre 1780

für eine Hofkirche gefertigt wurden. Unter

den hochwertigen Gemälden fallen Stilleben

von de Heem und van Son auf, eine Winter-

landschaft des Vlamen van Uden, ein besonders

schöner de Momper, eine typische Marine des

W. van de Velde, einige Meisterwerke von

Pietro Rotari, das in leuchtenden Farben ge-

haltene Porträt von Rigaud und die beiden

datierten brasilianischen Landschaften von

F. Post, ehemals in der Sammlung Hausmann,

als in der Cumberland-Galerie aufgeführt von

Wurzbach.

Gemälde

Aachen, Vorb. 24./25. März

Eine bedeutende Sammlung aus einem

Aachener Nachlaß kommt am 24. u. 25.- März

durch Ant. Creutzer zur Versteigerung.

Besonders reichhaltig ist die Abteilung Ge-

mälde alter und neuerer Meister mit Werken

von Averkamp, Berchem, Brouwer, Bruegel,

Canaletto, Goltzius, Lingelbach, Pietro Longhi,

van Mander, Pepijn, Salv. Rosa, Bernhard

Strigel, Sustermann, W. van de Velde ' und

zwei frühen Altarflügeln eines Westfälischen

Meisters des 15. Jahrhunderts. Die neuere

Schule ist besonders mit bekannten Düssel-

dorfern vertreten. Die zweite Abteilung um-

faßt Antiquitäten aller Art.

Münzen

Frankfurt a. M„ Vorb. 3-/4. April

Die 98. Münzauktion der Firma L e o Ham-

burger bringt eine hervorragende Sammlung

griechischer Münzen zum Ausgebot, aus der

vor allem die reichen Serien von Sizilien her-

vorstechen.

Hannover, Vorb. 20. März

Henry Seligmann in Hannover hält

am 20. ff. März seine XIV. Auktion mit einem

schönen Material gemischter Münzen und

Medaillen ab.

Neuere Gemälde

Brüssel, Vorb. 18. März

In der Galerie Georges Giroux

findet am 18. März die Versteigerung der

Sammlung Albert L o i c q - Gent statt. Neben

Arbeiten belgischer Maler wie Laermans,

Stevens, Meunier, Baertsoen, Ensor u. a. stößt

man auch auf eine Reihe bemerkenswerter

französischer Impressionisten wie Renoir mit

einem Stilleben und einer Tänzerin, Fantin-

Latour mit einem Blumenstück, Forain, Mar-

quet usw.

Chi na-Sammlung

Louis Sheid

Paris, Vorb. 20.122., 24./25. März

Die erlesene Sammlung chinesischer Kunst-

werke aus dem Besitz von Louis Sheid, die im

Hotel Drouot durch Me M. Ader und die

Experten MM. A. Portier und G. Le-

febvre versteigert wird, verrät ein nicht all-

tägliches Niveau. Hervorragend ist die

Keramik mit Arbeiten der Dynastien Han,

T’ang, Sung, Ming und Tsin vertreten; es

folgen Porzellane, Elfenbeine, Kanton-Emails,

thibetanische, siamesische und chinesische

Bronzen, chinesische Gemälde und Holzskulp-

turen. Den Beschluß bildet eine bedeutende

Sammlung hauptsächlich französischer Fayen-

cen und Porzellane.

Silber, Gemälde

Stockholm, Vorb. 15.—17.März

Die dreitägige Auktion bei H.-Bukowski

in Stockholm bringt an erster Stelle ene her-

vorragende Sammlung aus dem Bestz des

Generalkonsuls J. Jahnssons mit einem

schönen Material an Figuren- und Gebrauchs-

silber des 16.—18. Jahrhunderts. In einem

weiteren Katalog werden Gemälde beschrieben,

darunter bedeutende Werke von A. Zorn, Lar-

gilliere, Roslin, Lebrun u. a., daneben Kunst-

gewerbe und Möbel des 18. Jahrhunderts.

Graphik, Zeichnungen

Utrecht, Vorb. 21.—23. März

Durch A. J. van Huffels Anti-

qua r i a a t wird vom 21.—23. März eine um-

fangreiche Graphik-Sammlung versteigert, die

besonders durch die reiche Sammlung der

Porträt-Stiche, vor allem aus dem Hause

Oranien-Nassau, Bedeutung erhält.

Sammlung Berthe Weill

Zürich, Vorb. 23. März

Der Name Berthe Weill, deren Nachlaß am

23. März durch G. u. L. B o 11 a g aufgelöst

wird, kündet gleichzeitig das Programm dieser

Versteigerung. Das junge Frankreich ist mit

den besten Namen und bezeichnenden Werken

vertreten, wobei kaum ein Künstler von Rang

fehlt. In der gleichen Versteigerung kommen

aus anderem Besitz Arbeiten von Böcklin,

Calame, Füssli, Hodler, A. Graff u. a. zum

Ausgebot.

Auktionsnach berichte

Graphik,

Handzeichnungen

Berlin, Nachb. 27./28. Febr.

(Vorb. in Nr. 8, S. 2.)

Bei der Graphik Versteigerung bei Holl-

stein & Puppe konnte trotz der Ungunst

der Verhältnisse mindestens zwei Drittel des

Materials abgesetzt werden, und zwar im

Durchschnitt zu zwei Dritteln der Taxe. Im all-

gemeinen kann man sagen, daß sich die Preise

der Sportsammlung im großen und ganzen in

der gleichen Höhe hielten wie sie in normalen

Zeiten die Blätter auf Londoner Versteigerun-

gen erzielten. Es brachten z. B. „The London

& Birmingham Tally Ho Coach“ von Pollard

320 M., von H. Alken „The Grand Leicester-

shire Steeple Chase“ (8 Blatt) 2050 M., „The

First Steeple Chase on Record“ (4 Blatt)

1000 M., von John Ferneley-Duncan „Count

Sandor’s Exploits“ (10 Blatt) 1000 M., Fielding,

2 Blatt „Salmon Fishing“ 580 M., „Epsom

Races“, 6 Blatt von James Pollard u. Hunt

brachten 2100 M., „The British Horse Racing“

von J. Pollard u. Reeve (4 Blatt) erzielte

970 M. Von den übrigen Stichen wurden für

das Napoleon-Bildnis von Alix 790 M. bezahlt,

für zwei Demarteau-Blätter in Farben 400 M.

Die Vedute di Roma von Giov. Batt. Piranesi

gingen mit 610 M. fort, unter den Rembrandt-

Blättern konnten 680 M. für die Ansicht von

Amsterdam, 440 M. für den nachdenkenden

jungen Mann und 400 M. für den Clement de

Jonghe im 5. Zustand als gut bezeichnet wer-

den. Im Rahmen der schönen Rowlandson-

Kollektion brachten die Opera Boxes 375 M.

Ein schönes komplettes Exemplar der „Carica-

ture“ mit den 91 Lithographien von Daumier

wurde mit 860 M. zugeschlagen.

Die hauptsächlichsten Preise unter den

Zeichnungen sind: die Ansicht des

Zwingers in Dresden von Belotto: 530 M.,

Gruppe von Orientalen von Giov. Batt. Tiepolo:

370 M., Otho van Veen, Caritas: 220 M., Moritz

von Schwind, Entwurf zu Aschenbrödel: 260 M.

Literatur

Bücher

Waldemar George, Vers un nouvel Humanisme:

Profits et pertes de Part contemporain. (157 S.,

32 Abb.) Editions des Chroniques du

Jour, Paris 1933.

Dieses Buch ist mehr als eine Auseinander-

setzung mit der zeitgenössischen Malerei: es zielt

ins Leben, geht aufs Ganze und gibt eine groß

angelegte Synthese europäischer Kunstentwick-

lung. Es versteht die Entwicklung und das Blei-

bende in der Entwicklung, es schöpft aus

empfundenem Wissen und deutet die formende

Kraft im Menschen, die wir Kunst nennen,

mit bewegten und klugen Worten. George legt

den Mangel an Totalität, Organik und lebens-

fähiger Ideologie in der heutigen Kunst, ihre

narzistische Passivität dar, wendet sich gegen

Begriffsverwirrung und exotische Kunststimulan-

tien, zieht gegen den Fortschrittswahn und gro-

ben Materialismus des Maschinenzeitalters zu

Felde, zeigt, wie ein einst universales Lebens-

gefühl durch desorientiertes Spezialistentum ab-

gelöst wird und erkennt im Leben und in der Kunst

von heute Symptome eines kulturellen Nieder-

ganges. Die entwicklungsgeschichtlichen Auf-

risse, die vorzüglichen Analysen einzelner Künst-

ler, z. B. Cezannes, die Kapitel, welche die rö-

mische und die byzantinische Kunst in ihr Recht

einsetzen, zeigen eine souveräne Beherrschung

des Materials. Das Buch gipfelt in einem Be-

kenntnis ztir Antike, zum freien, vor sich selbst

verantwortlichen Menschen, ruft nach einem

neuen Glauben, einem neuen Mythos und fordert

eine humanistische Kunst, einen anthropomorphen

Stil, der den Menschen, den ewigen Menschen,

zum Maß aller Dinge macht. Einschränkend wäre

vielleicht zu sagen, daß George, durch seinen

bürgerlich-liberalen Standpunkt, den Standpunkt

seiner Wahlheimat, befangen, Werte und Bewe-

gungen unserer Zeit, an Maßstäben mißt, die er

für ewig ansieht, die aber zeit- und ortgebunden

sind, und unzureichend beurteilt. Die Gedanken-

gänge Georges stehen nicht allein. Sie liegen

bereits in Max Raphaels Buch „Von Monet zu

Picasso“ (1919) fest, dort vor allem im Schluß-

kapitel, und tauchen seitdem immer wieder auf,

so z. B. in den Schriften Ozenfants. Dies soll

die Bedeutung des Buches nicht schmälern; sie

findet im Gegenteil dadurch, daß von verschiede-

nen Punkten her ein gleichgeartetes Ziel an-

gestrebt wird, ihre Bestätigung. Im Verlauf des

Textes setzt sich George öfters mit Arbeiten

deutscher Kunsthistoriker auseinander, unter ande-

rem mit Strzygowski, dessen Thesen er mit Recht

angreift. Eine lebendige, geistvolle und persön-

liche Formulierung unterstützt die Wirkung des

ungewöhnlichen Buches.

Gemäldegalerie Berlin

Mit dem vierten und fünften Abbildungsband

der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen Ber-

lin, soeben im Verlag Paul C a s s i r e r - Berlin

erschienen, ist diese handliche, preiswerte und

mustergültige Publikation sämtlicher Gemälde

des Kaiser-Friedrich-Museums und des Deutschen

Museums abgeschlossen. Band 4 bringt in 370

ausgezeichnet klaren Abbildungen die holländi-

schen Meister des 17. und 18. Jahrhunderts,

Band 5 die vlämischen, französischen, spanischen

und englischen Gemälde. Zusammen mit dem vor

Jahresfrist erschienenen Textband, dessen Bear-

beitung wie die Zusammenstellung der Bilder-

bände hauptsächlich in den sorgsam betreuenden

Händen von Fräulein Dr. Irene Kunze lag,

kann sich die Berliner Gemäldegalerie nunmehr

des textlich wie bildmäßig vollendetsten Hand-

kataloges rühmen. Man möchte wünschen, daß

auch andere Abteilungen wie vor allem die der

Skulpturen die Möglichkeit erhielten, ihre Be-

stände so vorteilhaft dem Forscher und Kunst-

freunde zu vermitteln.

Gleichzeitig mit dem Erscheinen der hier an-

gezeigten Bände ist der Preis sämtlicher fünf

Abbildungsbände auf 2,80 Jl herabgesetzt

worden.

Bernhard Lepsius. Das Haus Lepsius. Verlag

Klinkhardt & Bi ermann, Berlin.

Das nach Tagebüchern von Elisabeth Lepsius,

einer Urenkelin des Buchhändlers Friedrich Ni-

colai und Gattin des Aegyptologen Bernhard Lep-

sius zusammengestellte Werk führt den Unter-

titel „Vom geistigen Aufstieg Berlins zur Reichs-

hauptstadt“ mit Recht. Vielleicht sind etwas zu

viel Familieneinzelheiten in dieses schließlich für

die Öffentlichkeit bestimmte Buch übernommen

worden, aber man findet so viele heute wichtige

und interessante Dinge aus der Berliner „Vor-

zeit“ verzeichnet, daß man sich diese Rosinen

mit größtem Vergnügen heraussucht. Am wenig-

sten wichtig ist eigentlich die Person des wissen-

schaftsgeschichtlich gewiß sehr wichtigen Bern-

hard Lepsius selbst, besonders interessant aller-

dings ist es, zu erfahren, daß auf seine Einwirkung

die Auswahl des Terrains zurückzuführen ist, auf

dem heute die Preußische Staatsbibliothek steht.

Der Kunstinteressent erfährt hier übrigens

Authentisches über den berüchtigten Fälscher

Simonides. Kurios wirkt der Meinungsumschwung

der Elisabeth Lepsius, die aus einer wütenden

Bismarckfeindin zur glühenden Bismarckver-

ehrerin wird, ein Schicksal, das reichlich viele

Berliner der alten Zeit mit ihr geteilt haben

dürften. Hingewiesen sei auf die ganz ausge-

zeichneten Abbildungen des gut ausgestatteten

Bandes. by

H. C. Marillier, Handbook to the Teniers

Tapestries. Tapestry Monographs, Nr.2. 114 S.,

115 Abb. London, Oxford University

Press Humphrey Milford, 1932.

Die für den praktischen Gebrauch des Samm-

lers und Händlers wichtige Serie der „Tapestry

Monographs“, begonnen mit einem Band über die

englischen Wandteppiche des 18. JahrhundertSi

führt mit dem vorliegenden Bande in ein zu-

sammenfassend noch nie behandeltes Einzelgebiet

der Bildweberei, das der Verfasser bereits frühei

in einem Aufsatze skizziert hatte. Geordnet nach

Weborten und Webern wird, mit Angabe der

wichtigsten Beispiele und Reproduktion dei

Hauptstücke, sozusagen ein Catalogue raisonne

sämtlicher nach Vorbildern von Teniers entstan-

dener Wandteppiche aus Brüssel, Lille, Beauvais,

Aubusson, England und Spanien geliefert. —h.

Dr. H. Lehmann-Haupt: Lewis Carroll 1832—1932

zum 100. Geburtstag. 16 S., 18 Abb. — Alfred

W. Pollard: Die Doves Press, im Memoriam

T. J. Cobden-Sanderson. 16 S., 1 Druckbeilage.

Dr. W. Prandtl: Die Bibliothek des Tycho

Brahe. 16 S., 9 Abb. Verlag Herbert

Reichner, Wien VI, Strohmayer-

gasse 6, 1932. (Je 100 Exemplare, je 1,50 Jl.)

Der Verlag des „Philobiblon“ legt diese drei,

bibliophil und wissenschaftlich interessanten

Schriften in einer Form vor, die die höchsten

buchkünstlerischen Ansprüche befriedigt. Inter-

essiert Lehmann-Haupts Abhandlung über den

Verfasser von „Alice in Wonderland“ vor allem

durch die Illustrierung mit Probeentwürfen für

Titelblätter und Originalzeichnungen der Buch-

holzschnitte, so Pollards Schrift über die „Dowes

Press“ durch den erlesen schönen Druck in

Weiß-Antiqua-Schriften und Prandtls Forschun-

gen über Tycho Brahes Bibliothek durch die Be-

deutung der wissenschaftlichen und geistes-

geschichtlichen Ergebnisse. L.

J. Denuce, Die Kunstausfuhr Antwerpens im

17. Jahrhundert. Die Firma Forchoudt. „Quel-

len zur Geschichte der flämischen Kunst“,

Band I. Verlag „De Sikkel“, Kruis-

hofstraat 223, Antwerpen, 1931.

Der erste Band der wichtigen Quellenserie

vermittelt chronologisch in Regestenform das um-

fangreiche dokumentarische Material der im

Antwerpener Archiv aufbewahrten, auf die kunst-

händlerische Tätigkeit der Familie Forchoudt be-

züglichen Inventare und Rechnungsbücher. Es

braucht an dieser Stelle nicht besonders erwähnt

zu werden, daß damit die Grundlagen für die

Erforschung eines der wichtigsten Kapitel der

Kunsthandelsgeschichte im 17. Jahrhundert er-

schlossen sind; die deutsche Einleitung des

Werkes gibt wenigstens einen kurzen Ueberblick

über die kunsthändlerische Geschichte der Familie

Forchoudt in Antwerpen und Wien. Das Namen-

register am Schlüsse erleichtert die Benutzung

des wichtigen Werkes und gibt gleichzeitig Fin-

gerzeige über das Vorkommen gewisser Künstler

innerhalb des flämischen Kunsthandels der

Epoche.

Der große Brockhaus. Handbuch des Wissens

in zwanzig Bänden. 15., völlig neubearbeitete

Auflage von Brockhaus’ Konversationslexikon.

XI. Band, L—Mah. Verlag F. A. Brock-

haus, Leipzig, 1932.

Das rüstig vorwärtsschreitende Unternehmen

läßt mit jedem neuerscheinenden Bande all die

Vorzüge, die an dieser Stelle bereits öfter her-

vorgehoben wurden, in noch stärkerem Lichte er-

scheinen. Die auch illustrativ hervorragende Aus-

stattung kommt besonders den sich mit bildender

Kunst befassenden Abschnitten zugute, deren in

dem vorliegenden Bande wiederum eine große

Zahl von der Antike bis zu den letzten Er-

scheinungen unserer Zeit Erwähnung zu tun

wären, vorbildlich in ihrer knappen Sachlichkeit

wie absolut modernen wissenschaftlichen Fun-

dierung.