•i

DIE WELT KUNST

Jahrg. VII, Nr. 13 vom 26. März 1933

man außerhalb Stuttgarts und selbst

außerhalb interessierter Kunstkreise kaum,

wer Holzel ist und was sein Werk

bedeutet. Soweit hat die öffentliche Kunst-

pflege und -förderung ihre Aufgaben er-

füllt! Aber hier konnte der Kunstverein nicht

gut anders, als die Gelegenheit benutzen, die

sich dadurch bot, daß der sehr rührige Ulmer

Kunstverein mit seiner Schlemmer-Ausstellung

im Februar ihm ein Beispiel gab. Wie weit

aber der Stuttgarter Kunstverein geistig und

künstlerisch von Schlemmer entfernt ist, zeigt

die gleichzeitige Schau seiner Ankäufe des

letzten Jahres. Man darf für diese Ankäufe

doch wohl in Anspruch nehmen, daß sie eine

Auslese der besten im Laufe des Jahres ge-

zeigten Arbeiten darstellen, daß sie also seine

künstlerischen Ziele und Leistungen in kon-

zentrierter Form zeigen. Diese Leistungs-

probe fällt, wenn man sie unvoreingenommen

und nur nach den dafür doch zuständigen

künstlerischen Gesichtspunkten ansieht, sehr

kläglich aus. Eine strenge und sachliche Aus-

lese würde kaum den zehnten Teil der Arbeiten

als künstlerisch reif und wertvoll gelten lassen

können. Und man sollte meinen, daß aus zwölf

so umfangreichen Ausstellungen, wie sie der

hiesige Kunstverein sich leisten kann, wohl

etwas Reifes herauskommen müßte. Man wird

einwenden, das sei eine Geschmacksfrage, über

die sich streiten oder innerhalb der für die

Ankäufe zuständigen Kommission eine Eini-

gung nicht anders erzielen ließe. Angesichts

einer solch niederen Qualitätsgrenze ist aber

ein Zweifel an der künstlerischen Belanglosig-

keit der 90 % dieser Arbeiten tatsächlich nicht

möglich!

Die künstlerische Entfernung dieser Lei-

stungsprobe von den Arbeiten Schlemmers läßt

mit Recht folgern, daß die Schlemmer-Ausstel-

lung wirklich nur als eine „Gelegenheit“,

keinesfalls aber als eine eigene künstlerische

Tat zu werten ist. Der Kunstverein hat selbst

diese Schlußfolgerung durch die Abhängung

der Schlemmerkollektion bestätigt.

Es hätte wirklich gar keiner besonderen

Zivilcourage, sondern nur eines geistigen Rück-

grats bedurft, einer tatsächlich künstlerischen

Überzeugung, um die Kunst Schlemmers gegen

etwaige unverständige Angriffe zu verteidigen.

Man sollte meinen, daß die Veranstalter von

Kunstausstellungen auch für diese einstehen!

Wenn man nur Vorsichtsmaßregeln ergreifen

zu müssen glaubte, dann hätte man außer der

Schlemmer-Kollektion auch den übrigen Teil

der Ausstellung vorübergehend schließen

müssen!

Und nun zu den Einwänden gegen Schlem-

mers Kunst selbst. Wenn man die künstlerisch

zweifelhafte Arbeit so vieler Kunstvereine und

den beschämend niederen Stand der allgemei-

nen Kunstpflege und -erziehung bedenkt, dann

darf man sich gar nicht wundern, wenn selbst

die Tagespresse, ja ganze Bildungsschichten

zur Kunst kein richtiges Verhältnis haben. Vor

allen Dingen sollte man jetzt den überlegenen

Standpunkt abtun. die Erziehnnv des Puhli-

Kums sei ment moglicli! Wer es wirklich ernst

meint sowohl mit der Kunst als auch mit der

geistigen Verantwortung seinen Mitmenschen

gegenüber, der hat die Pflicht, bei jeder nur

möglichen Gelegenheit die Kunst und das Be-

schauerpublikum aus ihrer Isolierung heraus-

zuführen. Glücklicherweise handelt es sich bei

der Kunst um ein neutrales Gebiet, das weder

Verstand noch eine Gelehrsamkeit unbedingt

voraussetzt, das durch die einfache Anschau-

ung jedem Menschen leicht zugängig sein kann

und das vor allem mit Politik, mit bildungs-

mäßiger oder gar gesellschaftlicher Vorrang-

stellung unmittelbar gar nichts zu tun hat.

Als ein Institut zur Kunsterziehung und

-förderung hätte der Kunstverein die Pflicht

und übrigens auch eine äußerst willkommene

Gelegenheit gehabt, in diesem umstrittenen

Fall nach beiden Seiten zu wirken. Mit sel-

tener Dringlichkeit bot sich in diesem Augen-

blick eine Aufgabe dar, an deren Lösung er

nicht nur sein geistiges und gesellschaftliches

Daseinsrecht beweisen, sondern gleichzeitig

Dankbarkeit ernten könnte sowohl seitens der

ernstzunehmenden Künstler als auch der Be-

schauer. Es handelt sich bei dieser Aufgabe

um eine ganz klare, neutrale Sache, die frei

von allen Bedenken und Rücksichten dargestellt

werden kann, eine Aufgabe, um deren unab-

hängige, rein sachliche Lösung jeder Volks-

führung nur gelegen sein kann. Zwar gibt

es eine Menge Mißverständnisse wegz.uräumen.

Es ist in der Tat eine fast unmöglich erschei-

GALERIE WESTFELD

Wuppertal-Elberfeld

Gemälde erster Meister

Ankauf — Tausch — Verkauf

Inhalt Nr. 13

Dr. F. C. V al en t ie n :

Schlemmer und der Württembergische

Kunstverein.1, 2

Ausstellungen.2, 3

Richard Wagner

Das Tier in der österr. Kunst

Auktion s. vorberichte (m. 6 Abb.) . . 3

Wien — Köln — Genf — Luzern — Paris

Auktionskalender. 3

Persische Seidenteppiche des 17. Jahrhunderts

(m. Abb.). 4

NachrichtenvonÜberall. 4

Abbildungen:

Kowalski-Wierusz, Schlittenfahrt. 1

D o u , Rembrandts Mutter. 2

Niederrheiniseher Stollenschrank. 3

Gotisches Nuppenglas. 3

Silberner Kelch. 3

Debu court, Promenade. 4

Persischer Seidenkntipfteppich, 17. Jahrh. 4

nende Erziehungs- und Aufklärungsarbeit, die

in allen Volks- und Bildungsschichten, bis in

die führenden Kreise hinein, zu leisten ist, aber

wozu anders sind denn die Kunstvereine da,

und was anderes kann denn eine Erneuerung

der deutschen Kulturverhältnisse wollen? Es

ist ein schlechtes Zeichen, wenn man eine neu-

trale Sache wie die Kunst aufgeben oder ver-

loren geben will, nur weil die äußeren Ver-

hältnisse, von denen sie doch unabhängig und

frei sein soll, sich ändern. Es kommt darauf

an, daß diese Erziehungsarbeit geistiges Rück-

grat beweist, daß sie unabhängig geschieht

von wirtschaftlichen oder anderen Bedenken,

daß sie die Freiheit der Kunst unangetastet

läßt, daß sie aber auch endlich mit einer fal-

schen Demokratie der Kunstpflege Schluß

macht und eine absolut unabhängige Auslese

durchführt!

Jener Berichterstatter der nationalsozialisti-

schen Presse, auf dessen Bericht hin der Kunst-

verein sofort die Segel strich, ist schlecht be-

Schlemmer, der auf eine ganz eigene Weise

das Werk des Lehrers fortsetzt, gehört der

Hölzel nachfolgenden Generation an. Die

Kunsterziehung hat es versäumt, parallel dieser

Reinigung der Kunst von kunstfremden Zu-

taten des akademischen Bildungsganges auch

das Beschauerpublikum von falschen Vor-

urteilen zu befreien. Nur so kann es möglich

sein, daß eine bis ins letzte deutsche Be-

wegung, wie der Expressionismus und die ab-

strakte, naturferne Kunst, verkannt wird. Ein

Blick auf die sowjetrussische Tendenzkunst be-

weist, wie wenig die abstrakte Kunst mit dem

Bolschewismus im engeren Sinn zu tun hat,

und ein oberflächlicher Vergleich mit der vor

kurzem gezeigten Stuttgarter Ausstellung

italienischer Kunst beweist, um wie vieles

ernster, tiefer und erregbarer diese deutsche

Kunstrichtung ist. Ursprünglich ist bei uns die

Kunst fast nie, wie etwa in Italien, Gegenstand

des Genusses und Behagens gewesen. Immer

war nördlich der Alpen die bodenständige

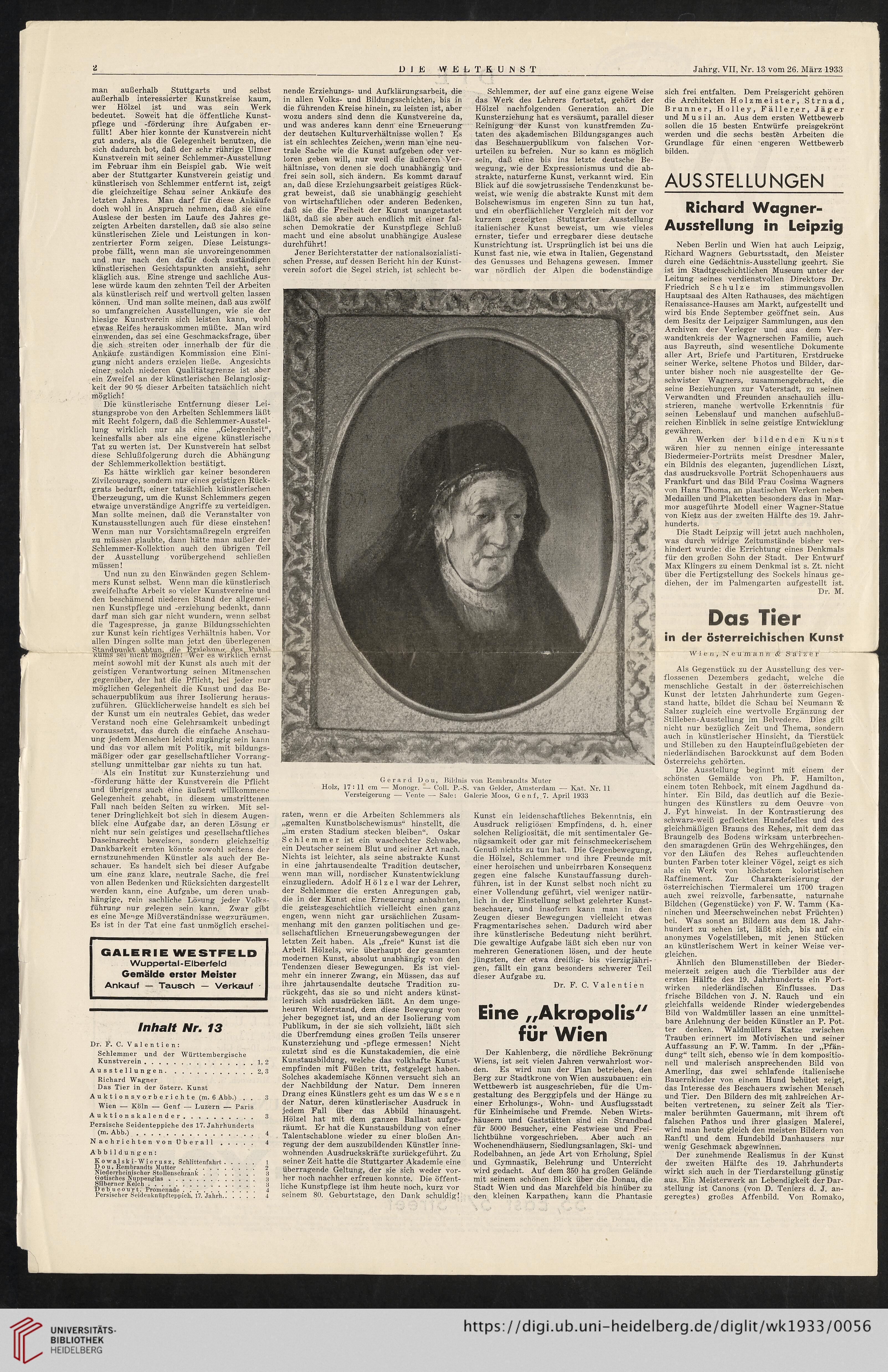

Gerard D o u, Bildnis von Rembrandts Muter

Holz, 17 : 11 cm — Monogr. — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 11

Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf,.7. April 1933

raten, wenn er die Arbeiten Schlemmers als

„gemalten Kunstbolschewismus“ hinstellt, die

„im ersten Stadium stecken bleiben“. Oskar

Schlemmer ist ein waschechter Schwabe,

ein Deutscher seinem Blut und seiner Art nach.

Nichts ist leichter, als seine abstrakte Kunst

in eine jahrtausendealte Tradition deutscher,

wenn man will, nordischer Kunstentwicklung

einzugliedern. Adolf Hölzel war der Lehrer,

der Schlemmer die ersten Anregungen gab,

die in der Kunst eine Erneuerung anbahnten,

die geistesgeschichtlich vielleicht einen ganz

engen, wenn nicht gar ursächlichen Zusam-

menhang mit den ganzen politischen und ge-

sellschaftlichen Erneuerungsbewegungen der

letzten Zeit haben. Als „freie“ Kunst ist die

Arbeit Holzels, wie überhaupt der gesamten

modernen Kunst, absolut unabhängig von den

Tendenzen dieser Bewegungen. Es ist viel-

mehr ein innerer Zwang, ein Müssen, das auf

ihre jahrtausendalte deutsche Tradition zu-

rückgeht, das sie so und nicht anders künst-

lerisch sich ausdrücken läßt. An dem unge-

heuren Widerstand, dem diese Bewegung von

jeher begegnet ist, und an der Isolierung vom

Publikum, in der sie sich vollzieht, läßt sich

die Überfremdung eines großen Teils unserer

Kunsterziehung und -pflege ermessen! Nicht

zuletzt sind es die Kunstakademien, die eine

Kunstausbildung, welche das volkhafte Kunst-

empfinden mit Füßen tritt, festgelegt haben.

Solches akademische Können versucht sich an

der Nachbildung der Natur. Dem inneren

Drang eines Künstlers geht es um das Wesen

der Natur, deren künstlerischer Ausdruck in

jedem Fall über das Abbild hinausgeht.

Hölzel hat mit dem ganzen Ballast aufge-

räumt. Er hat die Kunstausbildung von einer

Talentschablone wieder zu einer bloßen An-

regung der dem auszubildenden Künstler inne-

wohnenden Ausdruckskräfte zurückgeführt. Zu

seiner Zeit hatte die Stuttgarter Akademie eine

überragende Geltung, der sie sich weder vor-

her noch nachher erfreuen konnte. Die öffent-

liche Kunstpflege ist ihm heute noch, kurz vor

seinem 80. Geburtstage, den Dank schuldig!

Kunst ein leidenschaftliches Bekenntnis, ein

Ausdruck religiösen Empfindens, d. h. einer

solchen Religiosität, die mit sentimentaler Ge-

nügsamkeit oder gar mit feinschmeckerischem

Genuß nichts zu tun hat. Die Gegenbewegung,

die Hölzel, Schlemmer und ihre Freunde mit

einer heroischen und unbeirrbaren Konsequenz

gegen eine falsche Kunstauffassung durch-

führen, ist in der Kunst selbst noch nicht zu

einer Vollendung geführt, viel weniger natür-

lich in der Einstellung selbst gelehrter Kunst-

beschauer, und insofern kann man in den

Zeugen dieser Bewegungen vielleicht etwas

Fragmentarisches sehen. Dadurch wird aber

ihre künstlerische Bedeutung nicht berührt.

Die gewaltige Aufgabe läßt sich eben nur von

mehreren Generationen lösen, und der heute

jüngsten, der etwa dreißig- bis vierzigjähri-

gen, fällt ein ganz besonders schwerer Teil

dieser Aufgabe zu.

Dr. F. C. Valentien

Eine „Akropolis"

für Wien

Der Kahlenberg, die nördliche Bekrönung

Wiens, ist seit vielen Jahren verwahrlost wor-

den. Es wird nun der Plan betrieben, den

Berg zur Stadtkrone von Wien auszubauen: ein

Wettbewerb ist ausgeschrieben, für die Um-

gestaltung des Berggipfels und der Hänge zu

einer Erholungs-, Wohn- und Ausflugsstadt

für Einheimische und Fremde. Neben Wirts-

häusern und Gaststätten sind ein Strandbad

für 5000 Besucher, eine Festwiese und Frei-

lichtbühne vorgeschrieben. Aber auch an

Wochenendhäusern, Siedlungsanlagen, Ski- und

Rodelbahnen, an jede Art von Erholung, Spiel

und Gymnastik, Belehrung und Unterricht

wird gedacht. Auf dem 350 ha großen Gelände

mit seinem schönen Blick über die Donau, die

Stadt Wien und das Marchfeld bis hinüber zu

den kleinen Karpathen, kann die Phantasie

sich frei entfalten. Dem Preisgericht gehören

die Architekten Holzmeister, Strnad,

Brunner, Holley, Fälle r. er, Jäger

und Musil an. Aus dem ersten Wettbewerb

sollen die 15 besten Entwürfe preisgekrönt

werden und die sechs besten Arbeiten die

Grundlage für einen engeren Wettbewerb

bilden.

AUSSTELLUNGEN

Richard Wagner-

Ausstellung in Leipzig

Neben Berlin und Wien hat auch Leipzig,

Richard Wagners Geburtsstadt, den Meister

durch eine Gedächtnis-Ausstellung geehrt. Sie

ist im Stadtgeschichtlichen Museum unter der

Leitung seines verdienstvollen Direktors Dr.

Friedrich Schulze im stimmungsvollen

Hauptsaal des Alten Rathauses, des mächtigen

Renaissance-Hauses am Markt, aufgestellt und

wird bis Ende September geöffnet sein. Aus

dem Besitz der Leipziger Sammlungen, aus den

Archiven der Verleger und aus dem Ver-

wandtenkreis der Wagnerschen Familie, auch

aus Bayreuth, sind wesentliche Dokumente

aller Art, Briefe und Partituren, Erstdrucke

seiner Werke, seltene Photos und Bilder, dar-

unter bisher noch nie ausgestellte der Ge-

schwister Wagners, zusammengebracht, die

seine Beziehungen zur Vaterstadt, zu seinen

Verwandten und Freunden anschaulich illu-

strieren, manche wertvolle Erkenntnis für

seinen Lebenslauf und manchen aufschluß-

reichen Einblick in seine geistige Entwicklung

gewähren.

An Werken der bildenden Kunst

wären hier zu nennen einige interessante

Biedermeier-Porträts meist Dresdner Maler,

ein Bildnis des eleganten, jugendlichen Liszt,

das ausdrucksvolle Porträt Schopenhauers aus

Frankfurt und das Bild Frau Cosima Wagners

von Hans Thoma, an plastischen Werken neben

Medaillen und Plaketten besonders das in Mar-

mor ausgeführte Modell einer Wagner-Statue

von Kietz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts.

Die Stadt Leipzig will jetzt auch nachholen,

was durch widrige Zeitumstände bisher ver-

hindert wurde: die Errichtung eines Denkmals

für den großen Sohn der Stadt. Der Entwurf

Max Klingers zu einem Denkmal ist s. Zt. nicht

über die Fertigstellung des Sockels hinaus ge-

diehen, der im Palmengarten aufgestellt ist.

Dr. M.

Das Tier

in der österreichischen Kunst

Wien, Neumann & Sa 1 Z't r

Als Gegenstück zu der Ausstellung des ver-

flossenen Dezembers gedacht, welche die

menschliche Gestalt in der österreichischen

Kunst der letzten Jahrhunderte zum Gegen-

stand hatte, bildet die Schau bei Neumann &

Salzer zugleich eine wertvolle Ergänzung der

Stilleben-Ausstellung im Belvedere. Dies gilt

nicht nur bezüglich Zeit und Thema, sondern

auch in künstlerischer Hinsicht, da Tierstück

und Stilleben zu den Haupteinflußgebieten der

niederländischen Barockkunst auf dem Boden

Österreichs gehörten.

Die Ausstellung beginnt mit einem der

schönsten Gemälde von Ph. F. Hamilton,

einem toten Rehbock, mit einem Jagdhund da-

hinter. Ein Bild, das deutlich auf die Bezie-

hungen des Künstlers zu dem Oeuvre von

J. Fyt hinweist. In der Kontrastierung des

schwarz-weiß gefleckten Hundefelles und des

gleichmäßigen Brauns des Rehes, mit dem das

Braungelb des Bodens wirksam unterbrechen-

den smaragdenen Grün des Wehrgehänges, den

vor den Läufen des Rehes aufleuchtenden

bunten Farben toter kleiner Vögel, zeigt es sich

als ein Werk von höchstem koloristischen

Raffinement. Zur Charakterisierung der

österreichischen Tiermalerei um 1700 tragen

auch zwei reizvolle, farbensatte, naturnahe

Bildchen (Gegenstücke) von F. W. Tamm (Ka-

ninchen und Meerschweinchen nebst Früchten)

bei. Was sonst an Bildern aus dem 18. Jahr-

hundert zu sehen ist, läßt sich, bis auf ein

anonymes Vogelstilleben, mit jenen Stücken

an künstlerischem Wert in keiner Weise ver-

gleichen.

Ähnlich den Blumenstilleben der Bieder-

meierzeit zeigen auch die Tierbilder aus der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Fort-

wirken niederländischen Einflusses. Das

frische Bildchen von J. N. Rauch und ein

gleichfalls weidende Rinder wiedergebendes

Bild von Waldmüller lassen an eine unmittel-

bare Anlehnung der beiden Künstler an P. Pot-

ter denken. Waldmüllers Katze zwischen

Trauben erinnert im Motivischen und seiner

Auffassung an F. W. Tamm. In der „Pfän-

dung“ teilt sich, ebenso wie in dem kompositio-

nell und malerisch ansprechenden Bild von

Amerling, das zwei schlafende italienische

Bauernkinder von einem Hund behütet zeigt,

das Interesse des Beschauers zwischen Mensch

und Tier. Den Bildern des mit zahlreichen Ar-

beiten vertretenen, zu seiner Zeit als Tier-

maler berühmten Gauermann, mit ihrem oft

falschen Pathos und ihrer glasigen Malerei,

wird man heute gleich den meisten Bildern von

Ranftl und dem Hundebild Danhausers nur

wenig Geschmack abgewinnen.

Der zunehmende Realismus in der Kunst

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

wirkt sich auch in der Tierdarstellung günstig

aus. Ein Meisterwerk an Lebendigkeit der Dar-

stellung ist Canons (von D. Teniers d. J. an-

geregtes) großes Affenbild. Von Romako,

DIE WELT KUNST

Jahrg. VII, Nr. 13 vom 26. März 1933

man außerhalb Stuttgarts und selbst

außerhalb interessierter Kunstkreise kaum,

wer Holzel ist und was sein Werk

bedeutet. Soweit hat die öffentliche Kunst-

pflege und -förderung ihre Aufgaben er-

füllt! Aber hier konnte der Kunstverein nicht

gut anders, als die Gelegenheit benutzen, die

sich dadurch bot, daß der sehr rührige Ulmer

Kunstverein mit seiner Schlemmer-Ausstellung

im Februar ihm ein Beispiel gab. Wie weit

aber der Stuttgarter Kunstverein geistig und

künstlerisch von Schlemmer entfernt ist, zeigt

die gleichzeitige Schau seiner Ankäufe des

letzten Jahres. Man darf für diese Ankäufe

doch wohl in Anspruch nehmen, daß sie eine

Auslese der besten im Laufe des Jahres ge-

zeigten Arbeiten darstellen, daß sie also seine

künstlerischen Ziele und Leistungen in kon-

zentrierter Form zeigen. Diese Leistungs-

probe fällt, wenn man sie unvoreingenommen

und nur nach den dafür doch zuständigen

künstlerischen Gesichtspunkten ansieht, sehr

kläglich aus. Eine strenge und sachliche Aus-

lese würde kaum den zehnten Teil der Arbeiten

als künstlerisch reif und wertvoll gelten lassen

können. Und man sollte meinen, daß aus zwölf

so umfangreichen Ausstellungen, wie sie der

hiesige Kunstverein sich leisten kann, wohl

etwas Reifes herauskommen müßte. Man wird

einwenden, das sei eine Geschmacksfrage, über

die sich streiten oder innerhalb der für die

Ankäufe zuständigen Kommission eine Eini-

gung nicht anders erzielen ließe. Angesichts

einer solch niederen Qualitätsgrenze ist aber

ein Zweifel an der künstlerischen Belanglosig-

keit der 90 % dieser Arbeiten tatsächlich nicht

möglich!

Die künstlerische Entfernung dieser Lei-

stungsprobe von den Arbeiten Schlemmers läßt

mit Recht folgern, daß die Schlemmer-Ausstel-

lung wirklich nur als eine „Gelegenheit“,

keinesfalls aber als eine eigene künstlerische

Tat zu werten ist. Der Kunstverein hat selbst

diese Schlußfolgerung durch die Abhängung

der Schlemmerkollektion bestätigt.

Es hätte wirklich gar keiner besonderen

Zivilcourage, sondern nur eines geistigen Rück-

grats bedurft, einer tatsächlich künstlerischen

Überzeugung, um die Kunst Schlemmers gegen

etwaige unverständige Angriffe zu verteidigen.

Man sollte meinen, daß die Veranstalter von

Kunstausstellungen auch für diese einstehen!

Wenn man nur Vorsichtsmaßregeln ergreifen

zu müssen glaubte, dann hätte man außer der

Schlemmer-Kollektion auch den übrigen Teil

der Ausstellung vorübergehend schließen

müssen!

Und nun zu den Einwänden gegen Schlem-

mers Kunst selbst. Wenn man die künstlerisch

zweifelhafte Arbeit so vieler Kunstvereine und

den beschämend niederen Stand der allgemei-

nen Kunstpflege und -erziehung bedenkt, dann

darf man sich gar nicht wundern, wenn selbst

die Tagespresse, ja ganze Bildungsschichten

zur Kunst kein richtiges Verhältnis haben. Vor

allen Dingen sollte man jetzt den überlegenen

Standpunkt abtun. die Erziehnnv des Puhli-

Kums sei ment moglicli! Wer es wirklich ernst

meint sowohl mit der Kunst als auch mit der

geistigen Verantwortung seinen Mitmenschen

gegenüber, der hat die Pflicht, bei jeder nur

möglichen Gelegenheit die Kunst und das Be-

schauerpublikum aus ihrer Isolierung heraus-

zuführen. Glücklicherweise handelt es sich bei

der Kunst um ein neutrales Gebiet, das weder

Verstand noch eine Gelehrsamkeit unbedingt

voraussetzt, das durch die einfache Anschau-

ung jedem Menschen leicht zugängig sein kann

und das vor allem mit Politik, mit bildungs-

mäßiger oder gar gesellschaftlicher Vorrang-

stellung unmittelbar gar nichts zu tun hat.

Als ein Institut zur Kunsterziehung und

-förderung hätte der Kunstverein die Pflicht

und übrigens auch eine äußerst willkommene

Gelegenheit gehabt, in diesem umstrittenen

Fall nach beiden Seiten zu wirken. Mit sel-

tener Dringlichkeit bot sich in diesem Augen-

blick eine Aufgabe dar, an deren Lösung er

nicht nur sein geistiges und gesellschaftliches

Daseinsrecht beweisen, sondern gleichzeitig

Dankbarkeit ernten könnte sowohl seitens der

ernstzunehmenden Künstler als auch der Be-

schauer. Es handelt sich bei dieser Aufgabe

um eine ganz klare, neutrale Sache, die frei

von allen Bedenken und Rücksichten dargestellt

werden kann, eine Aufgabe, um deren unab-

hängige, rein sachliche Lösung jeder Volks-

führung nur gelegen sein kann. Zwar gibt

es eine Menge Mißverständnisse wegz.uräumen.

Es ist in der Tat eine fast unmöglich erschei-

GALERIE WESTFELD

Wuppertal-Elberfeld

Gemälde erster Meister

Ankauf — Tausch — Verkauf

Inhalt Nr. 13

Dr. F. C. V al en t ie n :

Schlemmer und der Württembergische

Kunstverein.1, 2

Ausstellungen.2, 3

Richard Wagner

Das Tier in der österr. Kunst

Auktion s. vorberichte (m. 6 Abb.) . . 3

Wien — Köln — Genf — Luzern — Paris

Auktionskalender. 3

Persische Seidenteppiche des 17. Jahrhunderts

(m. Abb.). 4

NachrichtenvonÜberall. 4

Abbildungen:

Kowalski-Wierusz, Schlittenfahrt. 1

D o u , Rembrandts Mutter. 2

Niederrheiniseher Stollenschrank. 3

Gotisches Nuppenglas. 3

Silberner Kelch. 3

Debu court, Promenade. 4

Persischer Seidenkntipfteppich, 17. Jahrh. 4

nende Erziehungs- und Aufklärungsarbeit, die

in allen Volks- und Bildungsschichten, bis in

die führenden Kreise hinein, zu leisten ist, aber

wozu anders sind denn die Kunstvereine da,

und was anderes kann denn eine Erneuerung

der deutschen Kulturverhältnisse wollen? Es

ist ein schlechtes Zeichen, wenn man eine neu-

trale Sache wie die Kunst aufgeben oder ver-

loren geben will, nur weil die äußeren Ver-

hältnisse, von denen sie doch unabhängig und

frei sein soll, sich ändern. Es kommt darauf

an, daß diese Erziehungsarbeit geistiges Rück-

grat beweist, daß sie unabhängig geschieht

von wirtschaftlichen oder anderen Bedenken,

daß sie die Freiheit der Kunst unangetastet

läßt, daß sie aber auch endlich mit einer fal-

schen Demokratie der Kunstpflege Schluß

macht und eine absolut unabhängige Auslese

durchführt!

Jener Berichterstatter der nationalsozialisti-

schen Presse, auf dessen Bericht hin der Kunst-

verein sofort die Segel strich, ist schlecht be-

Schlemmer, der auf eine ganz eigene Weise

das Werk des Lehrers fortsetzt, gehört der

Hölzel nachfolgenden Generation an. Die

Kunsterziehung hat es versäumt, parallel dieser

Reinigung der Kunst von kunstfremden Zu-

taten des akademischen Bildungsganges auch

das Beschauerpublikum von falschen Vor-

urteilen zu befreien. Nur so kann es möglich

sein, daß eine bis ins letzte deutsche Be-

wegung, wie der Expressionismus und die ab-

strakte, naturferne Kunst, verkannt wird. Ein

Blick auf die sowjetrussische Tendenzkunst be-

weist, wie wenig die abstrakte Kunst mit dem

Bolschewismus im engeren Sinn zu tun hat,

und ein oberflächlicher Vergleich mit der vor

kurzem gezeigten Stuttgarter Ausstellung

italienischer Kunst beweist, um wie vieles

ernster, tiefer und erregbarer diese deutsche

Kunstrichtung ist. Ursprünglich ist bei uns die

Kunst fast nie, wie etwa in Italien, Gegenstand

des Genusses und Behagens gewesen. Immer

war nördlich der Alpen die bodenständige

Gerard D o u, Bildnis von Rembrandts Muter

Holz, 17 : 11 cm — Monogr. — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 11

Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf,.7. April 1933

raten, wenn er die Arbeiten Schlemmers als

„gemalten Kunstbolschewismus“ hinstellt, die

„im ersten Stadium stecken bleiben“. Oskar

Schlemmer ist ein waschechter Schwabe,

ein Deutscher seinem Blut und seiner Art nach.

Nichts ist leichter, als seine abstrakte Kunst

in eine jahrtausendealte Tradition deutscher,

wenn man will, nordischer Kunstentwicklung

einzugliedern. Adolf Hölzel war der Lehrer,

der Schlemmer die ersten Anregungen gab,

die in der Kunst eine Erneuerung anbahnten,

die geistesgeschichtlich vielleicht einen ganz

engen, wenn nicht gar ursächlichen Zusam-

menhang mit den ganzen politischen und ge-

sellschaftlichen Erneuerungsbewegungen der

letzten Zeit haben. Als „freie“ Kunst ist die

Arbeit Holzels, wie überhaupt der gesamten

modernen Kunst, absolut unabhängig von den

Tendenzen dieser Bewegungen. Es ist viel-

mehr ein innerer Zwang, ein Müssen, das auf

ihre jahrtausendalte deutsche Tradition zu-

rückgeht, das sie so und nicht anders künst-

lerisch sich ausdrücken läßt. An dem unge-

heuren Widerstand, dem diese Bewegung von

jeher begegnet ist, und an der Isolierung vom

Publikum, in der sie sich vollzieht, läßt sich

die Überfremdung eines großen Teils unserer

Kunsterziehung und -pflege ermessen! Nicht

zuletzt sind es die Kunstakademien, die eine

Kunstausbildung, welche das volkhafte Kunst-

empfinden mit Füßen tritt, festgelegt haben.

Solches akademische Können versucht sich an

der Nachbildung der Natur. Dem inneren

Drang eines Künstlers geht es um das Wesen

der Natur, deren künstlerischer Ausdruck in

jedem Fall über das Abbild hinausgeht.

Hölzel hat mit dem ganzen Ballast aufge-

räumt. Er hat die Kunstausbildung von einer

Talentschablone wieder zu einer bloßen An-

regung der dem auszubildenden Künstler inne-

wohnenden Ausdruckskräfte zurückgeführt. Zu

seiner Zeit hatte die Stuttgarter Akademie eine

überragende Geltung, der sie sich weder vor-

her noch nachher erfreuen konnte. Die öffent-

liche Kunstpflege ist ihm heute noch, kurz vor

seinem 80. Geburtstage, den Dank schuldig!

Kunst ein leidenschaftliches Bekenntnis, ein

Ausdruck religiösen Empfindens, d. h. einer

solchen Religiosität, die mit sentimentaler Ge-

nügsamkeit oder gar mit feinschmeckerischem

Genuß nichts zu tun hat. Die Gegenbewegung,

die Hölzel, Schlemmer und ihre Freunde mit

einer heroischen und unbeirrbaren Konsequenz

gegen eine falsche Kunstauffassung durch-

führen, ist in der Kunst selbst noch nicht zu

einer Vollendung geführt, viel weniger natür-

lich in der Einstellung selbst gelehrter Kunst-

beschauer, und insofern kann man in den

Zeugen dieser Bewegungen vielleicht etwas

Fragmentarisches sehen. Dadurch wird aber

ihre künstlerische Bedeutung nicht berührt.

Die gewaltige Aufgabe läßt sich eben nur von

mehreren Generationen lösen, und der heute

jüngsten, der etwa dreißig- bis vierzigjähri-

gen, fällt ein ganz besonders schwerer Teil

dieser Aufgabe zu.

Dr. F. C. Valentien

Eine „Akropolis"

für Wien

Der Kahlenberg, die nördliche Bekrönung

Wiens, ist seit vielen Jahren verwahrlost wor-

den. Es wird nun der Plan betrieben, den

Berg zur Stadtkrone von Wien auszubauen: ein

Wettbewerb ist ausgeschrieben, für die Um-

gestaltung des Berggipfels und der Hänge zu

einer Erholungs-, Wohn- und Ausflugsstadt

für Einheimische und Fremde. Neben Wirts-

häusern und Gaststätten sind ein Strandbad

für 5000 Besucher, eine Festwiese und Frei-

lichtbühne vorgeschrieben. Aber auch an

Wochenendhäusern, Siedlungsanlagen, Ski- und

Rodelbahnen, an jede Art von Erholung, Spiel

und Gymnastik, Belehrung und Unterricht

wird gedacht. Auf dem 350 ha großen Gelände

mit seinem schönen Blick über die Donau, die

Stadt Wien und das Marchfeld bis hinüber zu

den kleinen Karpathen, kann die Phantasie

sich frei entfalten. Dem Preisgericht gehören

die Architekten Holzmeister, Strnad,

Brunner, Holley, Fälle r. er, Jäger

und Musil an. Aus dem ersten Wettbewerb

sollen die 15 besten Entwürfe preisgekrönt

werden und die sechs besten Arbeiten die

Grundlage für einen engeren Wettbewerb

bilden.

AUSSTELLUNGEN

Richard Wagner-

Ausstellung in Leipzig

Neben Berlin und Wien hat auch Leipzig,

Richard Wagners Geburtsstadt, den Meister

durch eine Gedächtnis-Ausstellung geehrt. Sie

ist im Stadtgeschichtlichen Museum unter der

Leitung seines verdienstvollen Direktors Dr.

Friedrich Schulze im stimmungsvollen

Hauptsaal des Alten Rathauses, des mächtigen

Renaissance-Hauses am Markt, aufgestellt und

wird bis Ende September geöffnet sein. Aus

dem Besitz der Leipziger Sammlungen, aus den

Archiven der Verleger und aus dem Ver-

wandtenkreis der Wagnerschen Familie, auch

aus Bayreuth, sind wesentliche Dokumente

aller Art, Briefe und Partituren, Erstdrucke

seiner Werke, seltene Photos und Bilder, dar-

unter bisher noch nie ausgestellte der Ge-

schwister Wagners, zusammengebracht, die

seine Beziehungen zur Vaterstadt, zu seinen

Verwandten und Freunden anschaulich illu-

strieren, manche wertvolle Erkenntnis für

seinen Lebenslauf und manchen aufschluß-

reichen Einblick in seine geistige Entwicklung

gewähren.

An Werken der bildenden Kunst

wären hier zu nennen einige interessante

Biedermeier-Porträts meist Dresdner Maler,

ein Bildnis des eleganten, jugendlichen Liszt,

das ausdrucksvolle Porträt Schopenhauers aus

Frankfurt und das Bild Frau Cosima Wagners

von Hans Thoma, an plastischen Werken neben

Medaillen und Plaketten besonders das in Mar-

mor ausgeführte Modell einer Wagner-Statue

von Kietz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts.

Die Stadt Leipzig will jetzt auch nachholen,

was durch widrige Zeitumstände bisher ver-

hindert wurde: die Errichtung eines Denkmals

für den großen Sohn der Stadt. Der Entwurf

Max Klingers zu einem Denkmal ist s. Zt. nicht

über die Fertigstellung des Sockels hinaus ge-

diehen, der im Palmengarten aufgestellt ist.

Dr. M.

Das Tier

in der österreichischen Kunst

Wien, Neumann & Sa 1 Z't r

Als Gegenstück zu der Ausstellung des ver-

flossenen Dezembers gedacht, welche die

menschliche Gestalt in der österreichischen

Kunst der letzten Jahrhunderte zum Gegen-

stand hatte, bildet die Schau bei Neumann &

Salzer zugleich eine wertvolle Ergänzung der

Stilleben-Ausstellung im Belvedere. Dies gilt

nicht nur bezüglich Zeit und Thema, sondern

auch in künstlerischer Hinsicht, da Tierstück

und Stilleben zu den Haupteinflußgebieten der

niederländischen Barockkunst auf dem Boden

Österreichs gehörten.

Die Ausstellung beginnt mit einem der

schönsten Gemälde von Ph. F. Hamilton,

einem toten Rehbock, mit einem Jagdhund da-

hinter. Ein Bild, das deutlich auf die Bezie-

hungen des Künstlers zu dem Oeuvre von

J. Fyt hinweist. In der Kontrastierung des

schwarz-weiß gefleckten Hundefelles und des

gleichmäßigen Brauns des Rehes, mit dem das

Braungelb des Bodens wirksam unterbrechen-

den smaragdenen Grün des Wehrgehänges, den

vor den Läufen des Rehes aufleuchtenden

bunten Farben toter kleiner Vögel, zeigt es sich

als ein Werk von höchstem koloristischen

Raffinement. Zur Charakterisierung der

österreichischen Tiermalerei um 1700 tragen

auch zwei reizvolle, farbensatte, naturnahe

Bildchen (Gegenstücke) von F. W. Tamm (Ka-

ninchen und Meerschweinchen nebst Früchten)

bei. Was sonst an Bildern aus dem 18. Jahr-

hundert zu sehen ist, läßt sich, bis auf ein

anonymes Vogelstilleben, mit jenen Stücken

an künstlerischem Wert in keiner Weise ver-

gleichen.

Ähnlich den Blumenstilleben der Bieder-

meierzeit zeigen auch die Tierbilder aus der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Fort-

wirken niederländischen Einflusses. Das

frische Bildchen von J. N. Rauch und ein

gleichfalls weidende Rinder wiedergebendes

Bild von Waldmüller lassen an eine unmittel-

bare Anlehnung der beiden Künstler an P. Pot-

ter denken. Waldmüllers Katze zwischen

Trauben erinnert im Motivischen und seiner

Auffassung an F. W. Tamm. In der „Pfän-

dung“ teilt sich, ebenso wie in dem kompositio-

nell und malerisch ansprechenden Bild von

Amerling, das zwei schlafende italienische

Bauernkinder von einem Hund behütet zeigt,

das Interesse des Beschauers zwischen Mensch

und Tier. Den Bildern des mit zahlreichen Ar-

beiten vertretenen, zu seiner Zeit als Tier-

maler berühmten Gauermann, mit ihrem oft

falschen Pathos und ihrer glasigen Malerei,

wird man heute gleich den meisten Bildern von

Ranftl und dem Hundebild Danhausers nur

wenig Geschmack abgewinnen.

Der zunehmende Realismus in der Kunst

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

wirkt sich auch in der Tierdarstellung günstig

aus. Ein Meisterwerk an Lebendigkeit der Dar-

stellung ist Canons (von D. Teniers d. J. an-

geregtes) großes Affenbild. Von Romako,