DIE W E L T K U NS T

Nachrichten von

Überall

Verkauf der Spadinibilder aus

Gualino-Besitz

In der Galerie des „Esame“ in Mailand ist

eine Ausstellung von Werken Spadinis in Vor-

bereitung. Organisator ist der Antiquar

gewonnen hätten. Dieser Tage hat nun aber

der Domgemeinde-Kirchenrat mit großer Mehr-

heit den Beschluß gefaßt, an die zuständige

Regierung den Antrag zu stellen, das Ge-

fallenenmal aus dem Dom zu entfernen. Bar-

lachs Ruf kann ein solches Fehlurteil über-

China verpfändet seine Kunst-

sammlungen

Wie jetzt bekannt wird, ist die berühmte

Porzellansammlung aus dem Palast-Museum in

Peking nicht, wie zuerst mitgeteilt, aus Sicher-

heitsgründen, bei einer eventuellen Besetzung

der Stadt durch die Japaner, nach Siansin ge-

bracht worden. Vielmehr besteht die Absicht,

die Sammlung an ein englisch-amerikanisches

Konsortium für 50 Millionen Dollar zu ver-

kaufen. Auf die zahlreichen Proteste der

chinesischen Presse hin wird nunmehr vorerst

eine Verpfändung vorgenommen, wobei 30 Mil-

lionen Dollar auf diese Kunstschätze geliehen

werden sollen.

Die Berliner National-Galerie

stellt zum 60. Geburtstag des Malers Prof.

Fritz Rhein ihren Besitz an Werken Rheins

im Mittelgeschoß des früheren Kronprinzen-

palais aus. Neben Ölbildern sind es insbe-

sondere die sonst in Mappen liegenden Aqua-

relle, die Fritz Rhein 1914/15 als Kriegsteil-

nehmer gemalt hat. Eine größere Ausstellung

von Gemälden Fritz Rheins hat bereits im

Januar der Verein Berliner Künstler veran-

staltet.

Personalien

Am 14. März starb nach langem Leiden in

seinem 63. Lebensjahre Kommerzienrat Max

Bernheimer, Mitinhaber der bekannten

Firma L. Bernheimer in München, deren

Leitung er 43 Jahre angehörte. F.

*

P.-L. Debucourt, Promenade de la Gallerie du Palais Royal

Farbstich, 1787 — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 24

Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf, 7. April 1933

Paul Simmel, neben Zille der popu-

lärste Berliner Zeichner und Karikaturist, ist

am 24. März durch Freitod aus dem Leben ge-

schieden.

Somare. Somare steht offensichtlich in Ver-

bindung mit der Banca d’Italia, die sich

seiner bedient, um einen Bilderbestand, der

aus der Galerie Gualino in den Besitz der

Bank gekommen ist, zu entäußern. Die Werke

Spadinis, die sich im Besitz der Banca d’Italia

befinden, zeugen von der ausgezeichneten

Kennerschaft Gualinos. Es befinden sich Werke

aus der glücklichsten Periode des toskanischen

Malers darunter. Besonders müssen das

Bildnis seiner Frau im Brautkleid, das be-

kannte Porträt seiner Frau im Strohhut und

eine Frau am Herd erwähnt werden. Die

Kaufmöglichkeit dieser Bilder soll bereits

während der Ausstellung bestehen. Aber außer

den aus dem Besitz Gualino stammenden Ar-

beiten verfügt Somare noch über eine weitere

reiche Spadinisammlung, in der besonders

noch unveröffentlichte Entwürfe und Skizzen

zu bemerken sind. —th

Italienische Museen und Ausgra-

bungen

Der italienische Kultusminister hat in seiner

Etatsrede auf den unbefriedigenden Stand der

italienischen Museen hingewiesen und hat dar-

auf aufmerksam gemacht, daß die den Stätten

zur Verfügung stehenden Summen nicht einmal

zur Erhaltung des Bestehenden hinreichen, daß

die großen und notwendigen Aufgaben über-

haupt nicht durchgeführt werden können. Trotz

der knappen Mittel sei es aber doch schon mög-

lich gewesen — abgesehen von den ungeheuren

römischen Ausgrabungen, für die besondere

Mittel zur Verfügung stehen, die Vernichtung

europäisch wichtiger Werte zu verhindern. So

haben in den letzten Jahren der Dom von Spo-

leto und von Cosenza, die S. Markuskirche in

Venedig und die Abtei von San Galgano ge-

rettet werden können. Es ist auch trotz der

unzureichenden Mittel möglich gewesen, ge-

wisse wertvolle Stücke für den Staatsbesitz

zu erhalten. Durch die Wiedereinführung eines

niedrigen Eintrittsgeldes werde man, abge-

sehen von einer Fürsorge für die lebende

Künstlergeneration, den großen Generalplan

der Museumsneuordnung mit den künftighin

zur Verfügung stehenden Mitteln eher ins

Auge fassen können.

Unbekannte Werke des Rubens

Von dem großen Bilde der hl. Dreifaltigkeit

mit der Mantuaner Herzogsfamilie Gonzaga,

das Rubens während seiner Tätigkeit in Italien

als Hofmaler der Gonzaga gemalt hat, sind

kürzlich zwei neue Teile wieder aufgetaucht.

In Italien kam die Figur eines Hellebardiers

von der linken Seite der Stiftergruppe zutage,

in Deutschland das Bildnis der Prinzessin

Margarete Gonzaga. Roberto Longhi wird die

beiden Gemälde demnächst veröffentlichen.

Die übrigen Bildnisse der Gonzaga von diesem

monumentalen Altar werden heute in Mantua

und im Wiener Staatsmuseum bewahrt.

Neuer Streit um Barlach

Ernst Barlachs Gedächtnismai für die Ge-

fallenen im Magdeburger Dom hat, als 1929

die preußische Regierung das Werk der Dom-

gemeinde stiftete, bei einem Teil der Gemeinde

Widerspruch erregt. Inzwischen war es still

geworden, und man konnte annehmen, daß die

rührende Gestaltung des deutschen Bildhauers,

die Figuren der sechs um das Kreuz Versam-

melten, sich die Herzen auch der Magdeburger

stehen, aber der Dom von Magdeburg würde

ein Kunstwerk verlieren, in dem wirklich etwas

von dem schweren Erlebnis des Krieges ein-

gefangen ist.

Information

Die Firma Moderne Graphik Acker-

mann & Sauerwein hat ihr Geschäft von

Frankfurt a. M. nach München, Bechstein-

Straße 1, verlegt.

Persische broschierte Seidenteppiche

des 17. Jahrhunderts, sogen. Polenteppiche

Dem nachdenklichen Beobachter wird es auf-

fallen, daß der europäischen Kunst an sich

wesensfremde Kunstrichtungen ferner Länder

mit ganz anders gearteter geistiger und reli-

giöser Kultur Entwicklungen zeigen, die sich

dem Sinne nach wohl mit den europäischen

Kunstepochen vergleichen lassen. Oft fallen

knüpften und der nach Kelimtechnik gewirkten

Polenteppiche mindestens zwei, vielleicht aber

drei Manufakturen in Frage. Dies erkennt

man nicht nur am Stil, sondern vor allem an

der Technik, die sich durch feinere oder grö-

bere Knüpfung und auch Wirkung als unter-

schiedliche lokale Techniken darstellen. Dar-

sie rein zeitlich, wie bei

der persischen mit der

europäischen Kunst, zu-

sammen. Unter der Re-

gierung Schah Abbas I.,

d. Gr., 1586—1629, hatte

Persien den höchsten

Grad kultureller und

geistiger Höhe erreicht

und wurde unter einem

großen und klugen

Herrscher zum Segen

des Landes regiert. In

seiner Regierungszeit

arbeiteten bedeutende

Hofmanufakturen an

verschiedenen Stellen

des Landes die kostbar-

sten Teppiche, Samte,

Seidengewebe und kera-

mische Erzeugnisse, die

nach außen hin den

Prunk und die Macht

des Herrschers und des

Landes zeigen sollten.

Die bedeutendste Manu-

faktur war damals

Isphahan, die Residenz-

stadt des Schahs, woher

auch vermutlich die

feinsten Knüpfteppiche

dieser Zeit stammen.

Der Ruf dieser Manu-

faktur bedeutete so

viel, daß die meisten

persischen Teppiche des

16. und frühen 17. Jahr-

hunderts meist fälsch-

lich als Isphahans be-

zeichnet wurden und

werden.

Zu dieser Zeit hatte

sich längst der herbe,

stark stilisierte Orna-

ment-Stil, der sich

wohl mit unserer Re-

naissance vergleichen

läßt, in eine barocke

Form gewandelt. Und

dies barocke Element

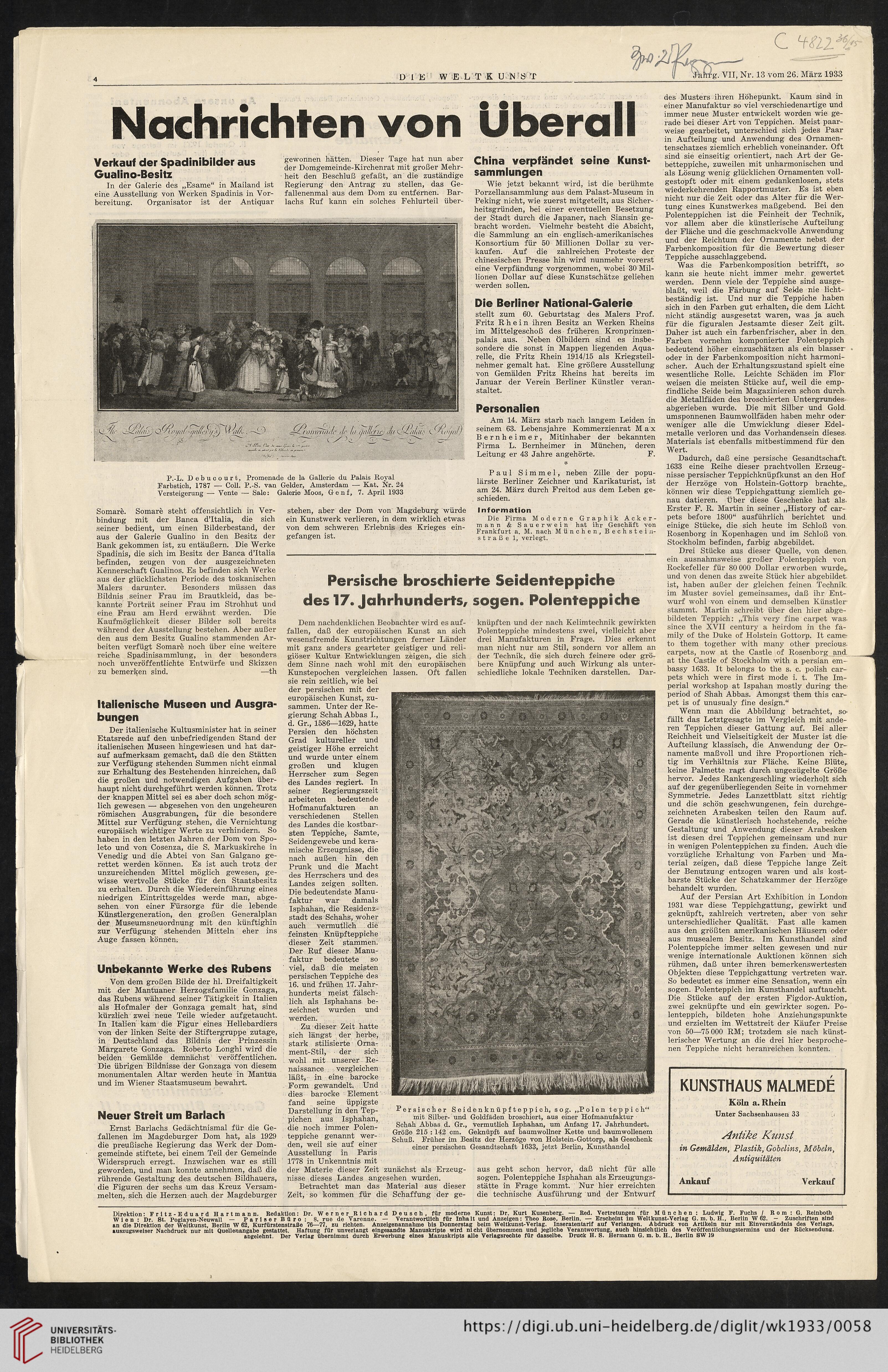

Persischer Seidenknüpfteppich, sog. „Polen teppich“

mit Silber- und Goldfäden broschiert, aus einer Hofmanufaktur

Schah Abbas d. Gr., vermutlich Isphahan, um Anfang 17. Jahrhundert.

Größe 215 : 142 cm. Geknüpft auf baumwollner Kette und baumwollenem

Schuß. Früher im Besitz der Herzöge von Holstein-Gottorp, als Geschenk

einer persischen Gesandtschaft 1633, jetzt Berlin, Kunsthandel

fand seine üppigste

Darstellung in den Tep-

pichen aus Isphahan,

die noch immer Polen-

teppiche genannt wer-

den, weil sie auf einer

Ausstellung in Paris

1778 in Unkenntnis mit

der Materie dieser Zeit zunächst als Erzeug-

nisse dieses Landes angesehen wurden.

Betrachtet man das Material aus dieser

Zeit, so kommen für die Schaffung der ge-

aus geht schon hervor, daß nicht für alle

sogen. Polenteppiche Isphahan als Erzeugungs-

stätte in Frage kommt. Nur hier erreichten

die technische Ausführung und der Entwurf

des Musters ihren Höhepunkt. Kaum sind in

einer Manufaktur so viel verschiedenartige und

immer neue Muster entwickelt worden wie ge-

rade bei dieser Art von Teppichen. Meist paar-

weise gearbeitet, unterschied sich jedes Paar

in Aufteilung und Anwendung des Ornamen-

tenschatzes ziemlich erheblich voneinander. Oft

sind sie einseitig orientiert, nach Art der Ge-

betteppiche, zuweilen mit unharmonischen und

als Lösung wenig glücklichen Ornamenten voll-

gestopft oder mit einem gedankenlosen, stets

wiederkehrenden Rapportmuster. Es ist eben

nicht nur die Zeit oder das Alter für die Wer-

tung eines Kunstwerkes maßgebend. Bei den

Polenteppichen ist die Feinheit der Technik,

vor allem aber die künstlerische Aufteilung

der Fläche und die geschmackvolle Anwendung

und der Reichtum der Ornamente nebst der

Farbenkomposition für die Bewertung dieser

Teppiche ausschlaggebend.

Was die Farbenkomposition betrifft, so-

kann sie heute nicht immer mehr gewertet

werden. Denn viele der Teppiche sind ausge-

blaßt, weil die Färbung auf Seide nie licht-

beständig ist. Und nur die Teppiche haben

sich in den Farben gut erhalten, die dem Licht

nicht ständig ausgesetzt waren, was ja auch,

für die figuralen Jestsamte dieser Zeit gilt.

Daher ist auch ein farbenfrischer, aber in den

Farben vornehm komponierter Polenteppich

bedeutend höher einzuschätzen als ein blasser

oder in der Farbenkomposition nicht harmoni-

scher. Auch der Erhaltungszustand spielt eine

wesentliche Rolle. Leichte Schäden im Flor-

weisen die meisten Stücke auf, weil die emp-

findliche Seide beim Magazinieren schon durch,

die Metallfäden des broschierten Untergrundes-

abgerieben wurde. Die mit Silber und Gold,

umsponnenen Baumwollfäden haben mehr oder-

weniger alle die Umwicklung dieser Edel-

metalle verloren und das Vorhandensein dieses-

Materials ist ebenfalls mitbestimmend für den

Wert.

Dadurch, daß eine persische Gesandtschaft.

1633 eine Reihe dieser prachtvollen Erzeug-

nisse persischer Teppichknüpfkunst an den Hof

der Herzöge von Holstein-Gottorp brachte,,

können wir diese Teppichgattung ziemlich ge-

nau datieren. Über diese Geschenke hat als.

Erster F. R. Martin in seiner „History of car-

pets before 1800“ ausführlich berichtet und

einige Stücke, die sich heute im Schloß von

Rosenborg in Kopenhagen und im Schloß von.

Stockholm befinden, farbig abgebildet.

Drei Stücke aus dieser Quelle, von denen

ein ausnahmsweise großer Polenteppich von

Rockefeiler für 80 000 Dollar erworben wurde,,

und von denen das zweite Stück hier abgebildet

ist, haben außer der gleichen feinen Technik,

im Muster soviel gemeinsames, daß ihr Ent-

wurf wohl von einem und demselben Künstler-

stammt. Martin schreibt über den hier abge-

bildeten Teppich: „This very fine carpet was-

since the XVII Century a heirdom in the fa-

mily of the Duke of Holstein Gottorp. It came-

to them together with many other precious.

carpets, now at the Castle of Rosenborg and.

at the Castle of Stockholm with a persian em-

bassy 1633. It belongs to the s. c. polish car-

pets which were in first mode i. t. The Im-

perial workshop at Ispahan mostly during tha

period of Shah Abbas. Amongst them this car-

pet is of unusualy fine design.“

Wenn man die Abbildung betrachtet, so-

fällt das Letztgesagte im Vergleich mit ande-

ren Teppichen dieser Gattung auf. Bei aller

Reichheit und Vielseitigkeit der Muster ist die-

Aufteilung klassisch, die Anwendung der Or-

namente maßvoll und ihre Proportionen rich-

tig im Verhältnis zur Fläche. Keine Blüte,,

keine Palmette ragt durch ungezügelte Größe-

hervor. Jedes Rankengeschling wiederholt sich

auf der gegenüberliegenden Seite in vornehmer

Symmetrie. Jedes Lanzettblatt sitzt richtig

und die schön geschwungenen, fein durchge-

zeichneten Arabesken teilen den Raum auf.

Gerade die künstlerisch hochstehende, reiche-

Gestaltung und Anwendung dieser Arabesken

ist diesen drei Teppichen gemeinsam und nur

in wenigen Polenteppichen zu finden. Auch die

vorzügliche Erhaltung von Farben und Ma-

terial zeigen, daß diese Teppiche lange Zeit

der Benutzung entzogen waren und als kost-

barste Stücke der Schatzkammer der Herzöge-

behandelt wurden.

Auf der Persian Art Exhibition in London

1931 war diese Teppichgattung, gewirkt und

geknüpft, zahlreich vertreten, aber von sehr

unterschiedlicher Qualität. Fast alle kamen

aus den größten amerikanischen Häusern oder

aus musealem Besitz. Im Kunsthandel sind

Polenteppiche immer selten gewesen und nur

wenige internationale Auktionen können sich

rühmen, daß unter ihren bemerkenswertesten

Objekten diese Teppichgattung vertreten war.

So bedeutet es immer eine Sensation, wenn ein

sogen. Polenteppich im Kunsthandel auftaucht.

Die Stücke auf der ersten Figdor-Auktion,

zwei geknüpfte und ein gewirkter sogen. Po-

lenteppich, bildeten hohe Anziehungspunkte

und erzielten im Wettstreit der Käufer Preise

von 50—75 000 RM; trotzdem sie nach künst-

lerischer Wertung an die drei hier besproche-

nen Teppiche nicht heranreichen konnten.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. EL, Berlin W 62. — Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19

Nachrichten von

Überall

Verkauf der Spadinibilder aus

Gualino-Besitz

In der Galerie des „Esame“ in Mailand ist

eine Ausstellung von Werken Spadinis in Vor-

bereitung. Organisator ist der Antiquar

gewonnen hätten. Dieser Tage hat nun aber

der Domgemeinde-Kirchenrat mit großer Mehr-

heit den Beschluß gefaßt, an die zuständige

Regierung den Antrag zu stellen, das Ge-

fallenenmal aus dem Dom zu entfernen. Bar-

lachs Ruf kann ein solches Fehlurteil über-

China verpfändet seine Kunst-

sammlungen

Wie jetzt bekannt wird, ist die berühmte

Porzellansammlung aus dem Palast-Museum in

Peking nicht, wie zuerst mitgeteilt, aus Sicher-

heitsgründen, bei einer eventuellen Besetzung

der Stadt durch die Japaner, nach Siansin ge-

bracht worden. Vielmehr besteht die Absicht,

die Sammlung an ein englisch-amerikanisches

Konsortium für 50 Millionen Dollar zu ver-

kaufen. Auf die zahlreichen Proteste der

chinesischen Presse hin wird nunmehr vorerst

eine Verpfändung vorgenommen, wobei 30 Mil-

lionen Dollar auf diese Kunstschätze geliehen

werden sollen.

Die Berliner National-Galerie

stellt zum 60. Geburtstag des Malers Prof.

Fritz Rhein ihren Besitz an Werken Rheins

im Mittelgeschoß des früheren Kronprinzen-

palais aus. Neben Ölbildern sind es insbe-

sondere die sonst in Mappen liegenden Aqua-

relle, die Fritz Rhein 1914/15 als Kriegsteil-

nehmer gemalt hat. Eine größere Ausstellung

von Gemälden Fritz Rheins hat bereits im

Januar der Verein Berliner Künstler veran-

staltet.

Personalien

Am 14. März starb nach langem Leiden in

seinem 63. Lebensjahre Kommerzienrat Max

Bernheimer, Mitinhaber der bekannten

Firma L. Bernheimer in München, deren

Leitung er 43 Jahre angehörte. F.

*

P.-L. Debucourt, Promenade de la Gallerie du Palais Royal

Farbstich, 1787 — Coll. P.-S. van Gelder, Amsterdam — Kat. Nr. 24

Versteigerung — Vente — Sale: Galerie Moos, Genf, 7. April 1933

Paul Simmel, neben Zille der popu-

lärste Berliner Zeichner und Karikaturist, ist

am 24. März durch Freitod aus dem Leben ge-

schieden.

Somare. Somare steht offensichtlich in Ver-

bindung mit der Banca d’Italia, die sich

seiner bedient, um einen Bilderbestand, der

aus der Galerie Gualino in den Besitz der

Bank gekommen ist, zu entäußern. Die Werke

Spadinis, die sich im Besitz der Banca d’Italia

befinden, zeugen von der ausgezeichneten

Kennerschaft Gualinos. Es befinden sich Werke

aus der glücklichsten Periode des toskanischen

Malers darunter. Besonders müssen das

Bildnis seiner Frau im Brautkleid, das be-

kannte Porträt seiner Frau im Strohhut und

eine Frau am Herd erwähnt werden. Die

Kaufmöglichkeit dieser Bilder soll bereits

während der Ausstellung bestehen. Aber außer

den aus dem Besitz Gualino stammenden Ar-

beiten verfügt Somare noch über eine weitere

reiche Spadinisammlung, in der besonders

noch unveröffentlichte Entwürfe und Skizzen

zu bemerken sind. —th

Italienische Museen und Ausgra-

bungen

Der italienische Kultusminister hat in seiner

Etatsrede auf den unbefriedigenden Stand der

italienischen Museen hingewiesen und hat dar-

auf aufmerksam gemacht, daß die den Stätten

zur Verfügung stehenden Summen nicht einmal

zur Erhaltung des Bestehenden hinreichen, daß

die großen und notwendigen Aufgaben über-

haupt nicht durchgeführt werden können. Trotz

der knappen Mittel sei es aber doch schon mög-

lich gewesen — abgesehen von den ungeheuren

römischen Ausgrabungen, für die besondere

Mittel zur Verfügung stehen, die Vernichtung

europäisch wichtiger Werte zu verhindern. So

haben in den letzten Jahren der Dom von Spo-

leto und von Cosenza, die S. Markuskirche in

Venedig und die Abtei von San Galgano ge-

rettet werden können. Es ist auch trotz der

unzureichenden Mittel möglich gewesen, ge-

wisse wertvolle Stücke für den Staatsbesitz

zu erhalten. Durch die Wiedereinführung eines

niedrigen Eintrittsgeldes werde man, abge-

sehen von einer Fürsorge für die lebende

Künstlergeneration, den großen Generalplan

der Museumsneuordnung mit den künftighin

zur Verfügung stehenden Mitteln eher ins

Auge fassen können.

Unbekannte Werke des Rubens

Von dem großen Bilde der hl. Dreifaltigkeit

mit der Mantuaner Herzogsfamilie Gonzaga,

das Rubens während seiner Tätigkeit in Italien

als Hofmaler der Gonzaga gemalt hat, sind

kürzlich zwei neue Teile wieder aufgetaucht.

In Italien kam die Figur eines Hellebardiers

von der linken Seite der Stiftergruppe zutage,

in Deutschland das Bildnis der Prinzessin

Margarete Gonzaga. Roberto Longhi wird die

beiden Gemälde demnächst veröffentlichen.

Die übrigen Bildnisse der Gonzaga von diesem

monumentalen Altar werden heute in Mantua

und im Wiener Staatsmuseum bewahrt.

Neuer Streit um Barlach

Ernst Barlachs Gedächtnismai für die Ge-

fallenen im Magdeburger Dom hat, als 1929

die preußische Regierung das Werk der Dom-

gemeinde stiftete, bei einem Teil der Gemeinde

Widerspruch erregt. Inzwischen war es still

geworden, und man konnte annehmen, daß die

rührende Gestaltung des deutschen Bildhauers,

die Figuren der sechs um das Kreuz Versam-

melten, sich die Herzen auch der Magdeburger

stehen, aber der Dom von Magdeburg würde

ein Kunstwerk verlieren, in dem wirklich etwas

von dem schweren Erlebnis des Krieges ein-

gefangen ist.

Information

Die Firma Moderne Graphik Acker-

mann & Sauerwein hat ihr Geschäft von

Frankfurt a. M. nach München, Bechstein-

Straße 1, verlegt.

Persische broschierte Seidenteppiche

des 17. Jahrhunderts, sogen. Polenteppiche

Dem nachdenklichen Beobachter wird es auf-

fallen, daß der europäischen Kunst an sich

wesensfremde Kunstrichtungen ferner Länder

mit ganz anders gearteter geistiger und reli-

giöser Kultur Entwicklungen zeigen, die sich

dem Sinne nach wohl mit den europäischen

Kunstepochen vergleichen lassen. Oft fallen

knüpften und der nach Kelimtechnik gewirkten

Polenteppiche mindestens zwei, vielleicht aber

drei Manufakturen in Frage. Dies erkennt

man nicht nur am Stil, sondern vor allem an

der Technik, die sich durch feinere oder grö-

bere Knüpfung und auch Wirkung als unter-

schiedliche lokale Techniken darstellen. Dar-

sie rein zeitlich, wie bei

der persischen mit der

europäischen Kunst, zu-

sammen. Unter der Re-

gierung Schah Abbas I.,

d. Gr., 1586—1629, hatte

Persien den höchsten

Grad kultureller und

geistiger Höhe erreicht

und wurde unter einem

großen und klugen

Herrscher zum Segen

des Landes regiert. In

seiner Regierungszeit

arbeiteten bedeutende

Hofmanufakturen an

verschiedenen Stellen

des Landes die kostbar-

sten Teppiche, Samte,

Seidengewebe und kera-

mische Erzeugnisse, die

nach außen hin den

Prunk und die Macht

des Herrschers und des

Landes zeigen sollten.

Die bedeutendste Manu-

faktur war damals

Isphahan, die Residenz-

stadt des Schahs, woher

auch vermutlich die

feinsten Knüpfteppiche

dieser Zeit stammen.

Der Ruf dieser Manu-

faktur bedeutete so

viel, daß die meisten

persischen Teppiche des

16. und frühen 17. Jahr-

hunderts meist fälsch-

lich als Isphahans be-

zeichnet wurden und

werden.

Zu dieser Zeit hatte

sich längst der herbe,

stark stilisierte Orna-

ment-Stil, der sich

wohl mit unserer Re-

naissance vergleichen

läßt, in eine barocke

Form gewandelt. Und

dies barocke Element

Persischer Seidenknüpfteppich, sog. „Polen teppich“

mit Silber- und Goldfäden broschiert, aus einer Hofmanufaktur

Schah Abbas d. Gr., vermutlich Isphahan, um Anfang 17. Jahrhundert.

Größe 215 : 142 cm. Geknüpft auf baumwollner Kette und baumwollenem

Schuß. Früher im Besitz der Herzöge von Holstein-Gottorp, als Geschenk

einer persischen Gesandtschaft 1633, jetzt Berlin, Kunsthandel

fand seine üppigste

Darstellung in den Tep-

pichen aus Isphahan,

die noch immer Polen-

teppiche genannt wer-

den, weil sie auf einer

Ausstellung in Paris

1778 in Unkenntnis mit

der Materie dieser Zeit zunächst als Erzeug-

nisse dieses Landes angesehen wurden.

Betrachtet man das Material aus dieser

Zeit, so kommen für die Schaffung der ge-

aus geht schon hervor, daß nicht für alle

sogen. Polenteppiche Isphahan als Erzeugungs-

stätte in Frage kommt. Nur hier erreichten

die technische Ausführung und der Entwurf

des Musters ihren Höhepunkt. Kaum sind in

einer Manufaktur so viel verschiedenartige und

immer neue Muster entwickelt worden wie ge-

rade bei dieser Art von Teppichen. Meist paar-

weise gearbeitet, unterschied sich jedes Paar

in Aufteilung und Anwendung des Ornamen-

tenschatzes ziemlich erheblich voneinander. Oft

sind sie einseitig orientiert, nach Art der Ge-

betteppiche, zuweilen mit unharmonischen und

als Lösung wenig glücklichen Ornamenten voll-

gestopft oder mit einem gedankenlosen, stets

wiederkehrenden Rapportmuster. Es ist eben

nicht nur die Zeit oder das Alter für die Wer-

tung eines Kunstwerkes maßgebend. Bei den

Polenteppichen ist die Feinheit der Technik,

vor allem aber die künstlerische Aufteilung

der Fläche und die geschmackvolle Anwendung

und der Reichtum der Ornamente nebst der

Farbenkomposition für die Bewertung dieser

Teppiche ausschlaggebend.

Was die Farbenkomposition betrifft, so-

kann sie heute nicht immer mehr gewertet

werden. Denn viele der Teppiche sind ausge-

blaßt, weil die Färbung auf Seide nie licht-

beständig ist. Und nur die Teppiche haben

sich in den Farben gut erhalten, die dem Licht

nicht ständig ausgesetzt waren, was ja auch,

für die figuralen Jestsamte dieser Zeit gilt.

Daher ist auch ein farbenfrischer, aber in den

Farben vornehm komponierter Polenteppich

bedeutend höher einzuschätzen als ein blasser

oder in der Farbenkomposition nicht harmoni-

scher. Auch der Erhaltungszustand spielt eine

wesentliche Rolle. Leichte Schäden im Flor-

weisen die meisten Stücke auf, weil die emp-

findliche Seide beim Magazinieren schon durch,

die Metallfäden des broschierten Untergrundes-

abgerieben wurde. Die mit Silber und Gold,

umsponnenen Baumwollfäden haben mehr oder-

weniger alle die Umwicklung dieser Edel-

metalle verloren und das Vorhandensein dieses-

Materials ist ebenfalls mitbestimmend für den

Wert.

Dadurch, daß eine persische Gesandtschaft.

1633 eine Reihe dieser prachtvollen Erzeug-

nisse persischer Teppichknüpfkunst an den Hof

der Herzöge von Holstein-Gottorp brachte,,

können wir diese Teppichgattung ziemlich ge-

nau datieren. Über diese Geschenke hat als.

Erster F. R. Martin in seiner „History of car-

pets before 1800“ ausführlich berichtet und

einige Stücke, die sich heute im Schloß von

Rosenborg in Kopenhagen und im Schloß von.

Stockholm befinden, farbig abgebildet.

Drei Stücke aus dieser Quelle, von denen

ein ausnahmsweise großer Polenteppich von

Rockefeiler für 80 000 Dollar erworben wurde,,

und von denen das zweite Stück hier abgebildet

ist, haben außer der gleichen feinen Technik,

im Muster soviel gemeinsames, daß ihr Ent-

wurf wohl von einem und demselben Künstler-

stammt. Martin schreibt über den hier abge-

bildeten Teppich: „This very fine carpet was-

since the XVII Century a heirdom in the fa-

mily of the Duke of Holstein Gottorp. It came-

to them together with many other precious.

carpets, now at the Castle of Rosenborg and.

at the Castle of Stockholm with a persian em-

bassy 1633. It belongs to the s. c. polish car-

pets which were in first mode i. t. The Im-

perial workshop at Ispahan mostly during tha

period of Shah Abbas. Amongst them this car-

pet is of unusualy fine design.“

Wenn man die Abbildung betrachtet, so-

fällt das Letztgesagte im Vergleich mit ande-

ren Teppichen dieser Gattung auf. Bei aller

Reichheit und Vielseitigkeit der Muster ist die-

Aufteilung klassisch, die Anwendung der Or-

namente maßvoll und ihre Proportionen rich-

tig im Verhältnis zur Fläche. Keine Blüte,,

keine Palmette ragt durch ungezügelte Größe-

hervor. Jedes Rankengeschling wiederholt sich

auf der gegenüberliegenden Seite in vornehmer

Symmetrie. Jedes Lanzettblatt sitzt richtig

und die schön geschwungenen, fein durchge-

zeichneten Arabesken teilen den Raum auf.

Gerade die künstlerisch hochstehende, reiche-

Gestaltung und Anwendung dieser Arabesken

ist diesen drei Teppichen gemeinsam und nur

in wenigen Polenteppichen zu finden. Auch die

vorzügliche Erhaltung von Farben und Ma-

terial zeigen, daß diese Teppiche lange Zeit

der Benutzung entzogen waren und als kost-

barste Stücke der Schatzkammer der Herzöge-

behandelt wurden.

Auf der Persian Art Exhibition in London

1931 war diese Teppichgattung, gewirkt und

geknüpft, zahlreich vertreten, aber von sehr

unterschiedlicher Qualität. Fast alle kamen

aus den größten amerikanischen Häusern oder

aus musealem Besitz. Im Kunsthandel sind

Polenteppiche immer selten gewesen und nur

wenige internationale Auktionen können sich

rühmen, daß unter ihren bemerkenswertesten

Objekten diese Teppichgattung vertreten war.

So bedeutet es immer eine Sensation, wenn ein

sogen. Polenteppich im Kunsthandel auftaucht.

Die Stücke auf der ersten Figdor-Auktion,

zwei geknüpfte und ein gewirkter sogen. Po-

lenteppich, bildeten hohe Anziehungspunkte

und erzielten im Wettstreit der Käufer Preise

von 50—75 000 RM; trotzdem sie nach künst-

lerischer Wertung an die drei hier besproche-

nen Teppiche nicht heranreichen konnten.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / R o m : G. Reinboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. EL, Berlin W 62. — Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19