4

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933

Nachrichten von Überall

Die neue Schatzkammer des

Aachener Doms

Der Münsterschatz von Aachen, eine der

bedeutendsten Sammlungen kirchlicher Gold-

schmiedearbeiten in Deutschland, hat nun seine

endgültige Aufstellung gefunden.

Im Krieg hatte man, nach ver-

schiedenen früheren Versuchen,

aus Gründen der Sicherheit auf

die mit starken karolingischen

Gewölben und Mauern ausgestat-

tete Armeseelenkapelle zurück-

gegriffen. Gleiche Gründe, über-

dies die günstige Lage dieser Ka-

pelle am Kreuzgang, waren

neuerdings entscheidend für den

Entschluß, die Kapelle durch eine

Erweiterung innerhalb des alten,

ehemaligen karolingischen Ver-

bindungsganges zwischen Mün-

ster und Kaiserpfalz zur end-

gültigen Aufnahme des Schatzes

zweckmäßig umzugestalten. Der

Raum selbst wurde bei den vom

Dombaumeister Prof. Josef

Buchkremer geleiteten Arbeiten

eingehend gesichert: Panzer-

platten und Panzertür schützen

den Eingang und außer den all-

gemeinen Sicherungsmaßnahmen

brachte man eine besonders für

diesen Zweck von Dipl.-Ing.

Buchkremer konstruierte Siche-

rungsanlage an, die bisher noch

nirgends verwandt wurde. Die

großen Schreine, der stolzeste

Besitz des Schatzes, wurden ein-

zeln in der Mitte des Raumes,

von allen Seiten zugänglich auf-

gestellt. Alle übrigen Kunst-

werke sind in schmalen, mit

durchlaufenden Spiegelscheiben

verschlossenen Schränken ange-

ordnet, die von oben her, für das

Auge unsichtbar, beleuchtet

werden.

Den Bemühungen des Aache-

ner Domkapitels ist es überdies

gelungen, einige der wertvollsten

Denkmäler des Schatzes vor dem

Verfall zu retten. Das Lothar-

kreuz, sowohl kunst- wie kultur-

geschichtlich eines der bedeu-

tendsten Stücke der Sammlung,

sowie die beiden großen Reliqui-

are waren recht stark gefährdet.

Ein unerkanntes Dürer-Gemälde

Im Schlosse Weißenstein bei Pom-

mersfelden hängt in der alten Galerie des

Grafen von Schönborn das Bild eines

„Schmerzensmannes“ in halber Figur. An der-

selben Stelle wurde bis zum Jahre 1867 auch

das Bildnis des Nürnberger Ratsherrn Jakob

Muffel bewahrt, eine der mächtigsten Bildnis-

gestaltungen aus. Albrecht Dürers letzten

Jahren, heute eine. Zierde des Deutschen Mu-

seums in Berlin. Der „Schmerzensmann“ ist

bisher nicht recht beachtet worden, da er aufs

stärkste übermalt war. Jetzt aber ist eine

Restaurierung vorgenommen worden, und diese

Dorotheum-Wienl

Dorotheergasse 17

Freiwillige Versteigerung

der sämtlichen Bestände an

Handzeiclinungen

alter Meister sowie vonMeistern

des 19. und 20. Jahrhunderts

der Kunsthandlung

Artaria & Co.

(Gegründet 1770)

Schaustellung:

Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den

6. April 1933, von 10 bis 6 Uhr.

V erst eigerung:

Freitag, den 7. und Samstag, den

8. April 1933, ab 3 Uhr.

hat ein völlig anderes Ergebnis gebracht. So

veröffentlicht soeben Dr. Hanns S War-

ze n s k i das Gemälde in der „Zeitschrift für

Kunstgeschichte“ als Werk Dürers. Denn bei

der Restaurierung sind Übermalungsschichten

heruntergekommen: die Fleischfarbe, die Haare

und vor allem die Haltung des Kopfes, der Aus-

druck des Gesichtes sind völlig anders gewor-

den, aus einer nichtssagenden, schlecht er-

haltenen und im Ton fast schwärzlichen „Ko-

pie“ erstand ein im höchsten Grade lebendiges

und packendes Kunstwerk. Man weiß, daß

Dürers Gönner, Kardinal Albrecht von

Brandenburg, das Bild einer „Barmherzigkeit“

von Dürer besaß und dem Mainzer Domstift

im Jahre 1540 vermachte. Dies Bild ist, wie

Swarzenski wahrscheinlich macht, in Pommers-

felden erhalten geblieben. Es muß aus dem

Jahre 1523 stammen: im Jahre zuvor schuf

Dürer eine jetzt in Bremen befindliche große

Zeichnung, die fast ganz mit dem Bilde über-

einstimmt, aber den Charakter eines Selbst-

bildnisses hat.

Die Wandmalereien

von St. Gereon in Köln

Das wohl wertvollste Denkmal aus der

großen Reihe der rheinischen Wandmalereien

des Mittelalters, die Bilder in der Taufkapelle

von St. Gereon in Köln, sind jetzt gesichert

und vor weiterer Zerstörung bewahrt worden.

In der um das Jahr 1227 gebauten Kapelle ent-

halten die Nischen jene unter gekuppelten

Bogen stehenden monumentalen Figuren, die zu

den großartigsten Gestalten gehören, die die

mittelalterliche Malerei in Deutschland ge-

schaffen hat. Vor 100 Jahren wurden sämtliche

Gebäude des Stiftes mit dem herrlichen Kreuz-

gange niedergelegt. Dadurch wurden die

Widerlager der Gewölbe geschwächt, und der

starke Lastkraftwagenverkehr erschütterte

überdies neuerdings die Fundamente. Schon

der romantische Maler R a m b o u x hatte die

Wandbilder restauriert, im Jahre 1850, wobei

er übrigens die Köpfe glücklicherweise unbe-

rührt ließ. Jetzt war es nötig, einen Künstler

zu berufen, der neben der nötigen Ehrfurcht

vor den alten Schöpfungen künstlerisches

Empfinden und die unerläßlichen technischen

Kenntnisse besitzt. Die Wahl fiel auf O. B a r -

denhewer. Bei seinen Säuberungsarbeiten

traten die alten Farben mit erstaunlicher

Mannigfaltigkeit und Intensität zutage. Deut-

lich -wurden bei der Reinigung allenthalben die

Übermalungen kenntlich, die entfernt wurden.

Die alte Farbskala Blau, Grün, Rot und Gelb,

wurde wieder zu voller Wirkung gebracht.

Historische Funde in Worms

Der von heimatliebenden Kreisen betriebenen

Forschung nach den Resten der Vorzeit in

W o r m s waren in den letzten Wochen bemer-

kenswerte Erfolge beschieden. In einem Wein-

gut in unmittelbarer Nähe der Liebfrauen-

kirche auf dem Gebiet eines römischen

Friedhofes wurde das größere Bruchstück der

Bekrönung eines römischen Denk-

mals gefunden. Es zeigt auf einer mit stili-

siertem Lorbeerlaub reich ornamentierten

Platte einen trapezförmigen Aufbau, den eine

große Rosette, umgeben von Akanthusblättern,

ziert. An der erhaltenen linken Ecke sind die

Füße und ein Teil des Rumpfes eines Löwen

sichtbar. Die das Ganze ehedem abschließende

Figur ist nicht mehr vorhanden. Wohl aber

eine kastenartige Vertiefung in der Oberfläche

des trapezförmigen Aufbaues, in der der obere

Abschluß einst eingelassen war. Den Stilformen

nach zu urteilen, entstammt das römische

Kunstwerk, das aus dem feinen weißen Mu-

schelkalk der Bonner Gegend gearbeitet ist,

dem ersten nachchristlichen Jahrhundert.

Dem 11. Jahrhundert gehört ein pracht-

volles romanisches Würfelkapitell an, das im

Keller eines alten Wormser Hauses gefunden

wurde. Es hat die zierlichen Abmessungen von

16 X 16 cm; mit Wulstring 20 cm Höhe. Die

4 schildförmig ausgebildeten Seiten sind mit

den Darstellungen zweier Palmetten, eines Lö-

wen und einer Taube geziert. Über der einen,

etwas kleineren Palmette befindet sich, orna-

mental behandelt, die Zahl XXXXXXIX. Viel-

leicht bedeutet dies bei der zierlichen Behand-

lung der übrigen Details immerhin ungewöhn-

liche Ornament die Jahreszahl 69 = 1069 der

Entstehung des Kapitells.

Von dem ehemaligen Baptisterium des

Wormser Domes, der 1807/8 abgebrochenen

lOeckigen Johanniskirche stammen zwei spät-

romanische Portallöwen, die jüngst im Garten

eines Wormser Bürgerhauses festgestellt wur-

den. Diese bis jetzt ganz unbekannten, vor-

züglich erhaltenen Plastiken der Johanniskirche

stellen eine erfreuliche Bereicherung unserer

Vorstellungen der romanischen Steinbildnerei

am Oberrhein dar und sind willkommene Er-

gänzungen zu den bekannten Plastiken in den

Museen zu Mainz und Worms.

Adolf Tschirner

Adolf von Hildebrand

Eine Kollektivausstellung Hildebrand’scher

Handzeichnungen war nur einmal zu sehen:

kurz nach seinem Tode in der Staatl. Graph.

Sammlg. in München. Die jetzige Schau im

Graphischen Kabinett Günther

Franke inMünchen bietet eine Auswahl

der interessantesten Blätter. Zeitlich ist sie in

drei Abschnitte gegliedert. Frühe, mittlere und

späte Zeit. Die beiden ersten fallen in seinen

Florentiner, die letzte in seinen Münchener

Aufenthalt. Neben dieser zeitlichen besteht

noch eine inhaltliche Gliederung, in Studien zu

seinen plastischen Werken, in Porträts, figür-

liche Kompositionen, Ideenskizzen zu seinen

Fresken und in humoristische Zeichnungen.

Aus allen gewinnen wir interessante Einblicke:

teils in das Werden seiner Plastiken, teils in

den Entwicklungsgang des Künstlers, teils aber

auch in das fröhliche Menschentum ihres

Schöpfers. F.

Die modernisierte Biennale von

Venedig

Da die Biennale von Venedig in ihren drei

letzten Wiederholungen immer neue künstle-

rische Äußerungen einzubeziehen suchte und

die alte Exklusivität bereits seit langem ver-

schwunden war, war es an der Zeit, die Ziele

der durch die Musik-Biennale, die Film-

Biennale, die Kunstgewerbesalons etwas un-

förmig, vor allem verschwommen werdende

Veranstaltung neu zu umreißen. Angesichts

der kommenden 19. Wiederholung hat man jetzt

schon eine vollkommen neue

Programmaufstellung redigiert,

die als der neue Leitsatz und die

Zielsetzung der Ausstellung zu

betrachten ist. Graf Volpi di

Misurata, der Präsident der Aus-

stellung, hat unter Zustimmung

Mussolinis nun folgende Ver-

öffentlichung machen lassen:

„Venedig wird vom Mai bis Ok-

tober 1934 die 19. Internationale

zweijährige Kunstausstellung

abhalten, die eine ausgewählte

Sammlung ursprünglicher Werke

sein will, von Werken, welche die

zeitgenössische Produktion aller

Künste umfassen. Die Ausstel-

lung nimmt jede Äuerßung und

jede Technik an, aber sie behält

sich vor, Vulgaritäten zurückzu-

weisen. Sie wird Malerei, Bild-

hauerei, Zeichnungen und Drucke

enthalten. Eine Abteilung wid-

met sie den dekorativen Künsten,,

soweit sie typisch venezianisch

sind. Sie hat außerdem die Ab-

sicht, Musik-, Kino-, Theater-

und klassische Tanz-Ausstellun-

gen auszuschreiben. Die Organi-

sation und Verwaltung aller Ab-

teilungen bleibt bei dem Ente

autonomo „La Biennale di

Venezia“. Die ausländische Be-

teiligung wird durch die Kom-

missare betreut werden, die

durch die betreffenden Nationen,

welche in Zusammenhang mit

dem Biennale-Amt arbeiten, ge-

wählt werden. Die Biennale wird

für alle Abteilungen Medaillen

und Ehrendiplome aussetzen.

Die Reglements für die einzelnen

Künste sind in Vorbereitung, sie

werden sofort nach Fertigstel-

lung veröffentlicht werden.“ —

Damit hat die Biennale von Ve-

nedig die ursprünglich nur unter

ihrer Mithilfe organisierten

Kino- und Musik- sowie Kunst-

handwerksausstellungen in sich

aufgenommen und stellt nun-

nunmehr wohl das umfassendste künstlerische

Amt Italiens dar. -th.

Moderne Keramik

Die Kunsthandlung E. Cassirer, Berlin,

Nettelbeckstraße, zeigt eine Anzahl Arbeiten

moderner Keramiker. Die gut ausgewählten

Stücke von Douglas Hill, Pottner, H. Reh-

berg sowie einiger Kunstwerkstätten ver-

mitteln überzeugend die künstlerische Be-

deutung, die diese alte Volkskunst innerhalb

des modernen Kunstgewerbes zurückzu-

gewinnen verstand.

Personalien

Prof. Emil Utitz, der Hallenser Philosoph,

wurde am 27. März 50 Jahre. Der Gelehrte hat

als Ästhetiker begonnen und eine zweibändige

Grundlegung der allgemeinen Kunstwissen-

schaft geschrieben.

Henri Omont, der Leiter der Handschriften-

abteilung der National-Bibliothek in Paris, tritt

von seinem Amt zurück. Es ist beabsichtigt,

die Abteilung für westliche und für orien-

talische Handschriften zu trennen.

Robert Vischer f. In W i e n ist im Alter

von 87 Jahren der bekannte Kunsthistoriker

Professor Robert Vischer, ein Sohn Friedrich

Theodor Vischers, gestorben. Er war in Tübin-

gen geboren, kam an das Kunsthistorische

Museum in Wien, dann nach München,, Breslau,

Aachen und Göttingen, wo er bis zum Jahre

1923 als Professor wirkte. Aus der Reihe sei-

ner Veröffentlichungen seien die Abhandlung

„Heber das optische Gefühl“, ferner Studien

zur italienischen Renaissance und über Rubens

hervorgehoben.

Vorträge

Freiherr Eduard von der Heydt, der be-

kannte Sammler, dessen ostasiatische und in-

dische Kunstschätze im Berliner Völkerkunde-

Museum stehen, wird am 4. April 1933, im Rahmen

der. Vorträge der Gesellschaft für Ost-

asiatische Kunst E. V. über seine Samm-

lung sprechen. Der Vortrag findet im Roswitha-

Saal des Deutschen Lyceum-Clubs E. V., Berlin,

Lützowplatz 15, abends um 8 Uhr, statt.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

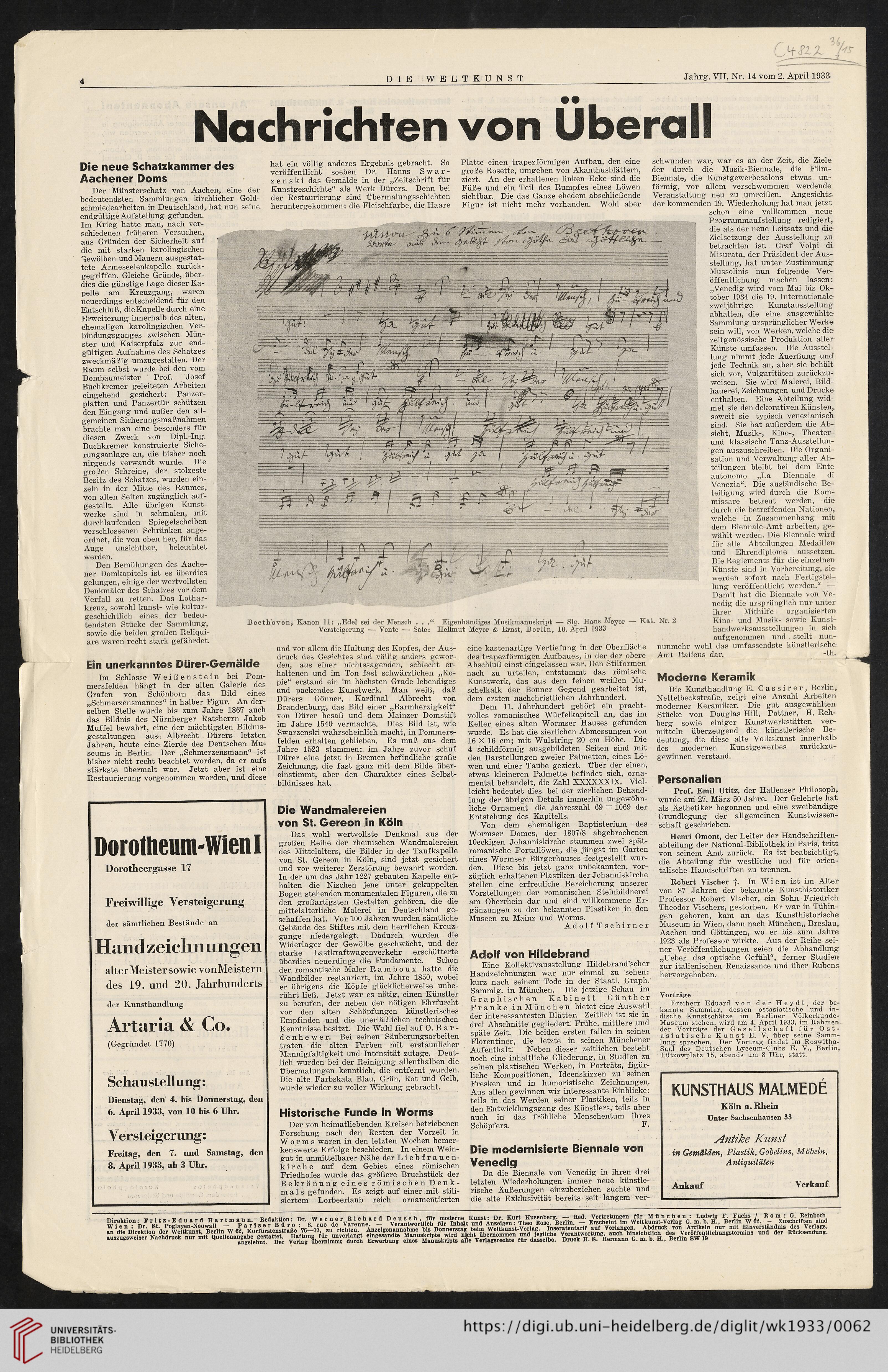

Beethoven, Kanon II: „Edel sei der Mensch . . .“ Eigenhändiges Musikmanuskript — Slg. Hans Meyer — Kat. Nr. 2

Versteigerung — Vente — Sale: Hellmut Meyer & Ernst, Berlin, 10. April 1933

Direktion: Frltz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs I Rom: G. Relnboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 14 vom 2. April 1933

Nachrichten von Überall

Die neue Schatzkammer des

Aachener Doms

Der Münsterschatz von Aachen, eine der

bedeutendsten Sammlungen kirchlicher Gold-

schmiedearbeiten in Deutschland, hat nun seine

endgültige Aufstellung gefunden.

Im Krieg hatte man, nach ver-

schiedenen früheren Versuchen,

aus Gründen der Sicherheit auf

die mit starken karolingischen

Gewölben und Mauern ausgestat-

tete Armeseelenkapelle zurück-

gegriffen. Gleiche Gründe, über-

dies die günstige Lage dieser Ka-

pelle am Kreuzgang, waren

neuerdings entscheidend für den

Entschluß, die Kapelle durch eine

Erweiterung innerhalb des alten,

ehemaligen karolingischen Ver-

bindungsganges zwischen Mün-

ster und Kaiserpfalz zur end-

gültigen Aufnahme des Schatzes

zweckmäßig umzugestalten. Der

Raum selbst wurde bei den vom

Dombaumeister Prof. Josef

Buchkremer geleiteten Arbeiten

eingehend gesichert: Panzer-

platten und Panzertür schützen

den Eingang und außer den all-

gemeinen Sicherungsmaßnahmen

brachte man eine besonders für

diesen Zweck von Dipl.-Ing.

Buchkremer konstruierte Siche-

rungsanlage an, die bisher noch

nirgends verwandt wurde. Die

großen Schreine, der stolzeste

Besitz des Schatzes, wurden ein-

zeln in der Mitte des Raumes,

von allen Seiten zugänglich auf-

gestellt. Alle übrigen Kunst-

werke sind in schmalen, mit

durchlaufenden Spiegelscheiben

verschlossenen Schränken ange-

ordnet, die von oben her, für das

Auge unsichtbar, beleuchtet

werden.

Den Bemühungen des Aache-

ner Domkapitels ist es überdies

gelungen, einige der wertvollsten

Denkmäler des Schatzes vor dem

Verfall zu retten. Das Lothar-

kreuz, sowohl kunst- wie kultur-

geschichtlich eines der bedeu-

tendsten Stücke der Sammlung,

sowie die beiden großen Reliqui-

are waren recht stark gefährdet.

Ein unerkanntes Dürer-Gemälde

Im Schlosse Weißenstein bei Pom-

mersfelden hängt in der alten Galerie des

Grafen von Schönborn das Bild eines

„Schmerzensmannes“ in halber Figur. An der-

selben Stelle wurde bis zum Jahre 1867 auch

das Bildnis des Nürnberger Ratsherrn Jakob

Muffel bewahrt, eine der mächtigsten Bildnis-

gestaltungen aus. Albrecht Dürers letzten

Jahren, heute eine. Zierde des Deutschen Mu-

seums in Berlin. Der „Schmerzensmann“ ist

bisher nicht recht beachtet worden, da er aufs

stärkste übermalt war. Jetzt aber ist eine

Restaurierung vorgenommen worden, und diese

Dorotheum-Wienl

Dorotheergasse 17

Freiwillige Versteigerung

der sämtlichen Bestände an

Handzeiclinungen

alter Meister sowie vonMeistern

des 19. und 20. Jahrhunderts

der Kunsthandlung

Artaria & Co.

(Gegründet 1770)

Schaustellung:

Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den

6. April 1933, von 10 bis 6 Uhr.

V erst eigerung:

Freitag, den 7. und Samstag, den

8. April 1933, ab 3 Uhr.

hat ein völlig anderes Ergebnis gebracht. So

veröffentlicht soeben Dr. Hanns S War-

ze n s k i das Gemälde in der „Zeitschrift für

Kunstgeschichte“ als Werk Dürers. Denn bei

der Restaurierung sind Übermalungsschichten

heruntergekommen: die Fleischfarbe, die Haare

und vor allem die Haltung des Kopfes, der Aus-

druck des Gesichtes sind völlig anders gewor-

den, aus einer nichtssagenden, schlecht er-

haltenen und im Ton fast schwärzlichen „Ko-

pie“ erstand ein im höchsten Grade lebendiges

und packendes Kunstwerk. Man weiß, daß

Dürers Gönner, Kardinal Albrecht von

Brandenburg, das Bild einer „Barmherzigkeit“

von Dürer besaß und dem Mainzer Domstift

im Jahre 1540 vermachte. Dies Bild ist, wie

Swarzenski wahrscheinlich macht, in Pommers-

felden erhalten geblieben. Es muß aus dem

Jahre 1523 stammen: im Jahre zuvor schuf

Dürer eine jetzt in Bremen befindliche große

Zeichnung, die fast ganz mit dem Bilde über-

einstimmt, aber den Charakter eines Selbst-

bildnisses hat.

Die Wandmalereien

von St. Gereon in Köln

Das wohl wertvollste Denkmal aus der

großen Reihe der rheinischen Wandmalereien

des Mittelalters, die Bilder in der Taufkapelle

von St. Gereon in Köln, sind jetzt gesichert

und vor weiterer Zerstörung bewahrt worden.

In der um das Jahr 1227 gebauten Kapelle ent-

halten die Nischen jene unter gekuppelten

Bogen stehenden monumentalen Figuren, die zu

den großartigsten Gestalten gehören, die die

mittelalterliche Malerei in Deutschland ge-

schaffen hat. Vor 100 Jahren wurden sämtliche

Gebäude des Stiftes mit dem herrlichen Kreuz-

gange niedergelegt. Dadurch wurden die

Widerlager der Gewölbe geschwächt, und der

starke Lastkraftwagenverkehr erschütterte

überdies neuerdings die Fundamente. Schon

der romantische Maler R a m b o u x hatte die

Wandbilder restauriert, im Jahre 1850, wobei

er übrigens die Köpfe glücklicherweise unbe-

rührt ließ. Jetzt war es nötig, einen Künstler

zu berufen, der neben der nötigen Ehrfurcht

vor den alten Schöpfungen künstlerisches

Empfinden und die unerläßlichen technischen

Kenntnisse besitzt. Die Wahl fiel auf O. B a r -

denhewer. Bei seinen Säuberungsarbeiten

traten die alten Farben mit erstaunlicher

Mannigfaltigkeit und Intensität zutage. Deut-

lich -wurden bei der Reinigung allenthalben die

Übermalungen kenntlich, die entfernt wurden.

Die alte Farbskala Blau, Grün, Rot und Gelb,

wurde wieder zu voller Wirkung gebracht.

Historische Funde in Worms

Der von heimatliebenden Kreisen betriebenen

Forschung nach den Resten der Vorzeit in

W o r m s waren in den letzten Wochen bemer-

kenswerte Erfolge beschieden. In einem Wein-

gut in unmittelbarer Nähe der Liebfrauen-

kirche auf dem Gebiet eines römischen

Friedhofes wurde das größere Bruchstück der

Bekrönung eines römischen Denk-

mals gefunden. Es zeigt auf einer mit stili-

siertem Lorbeerlaub reich ornamentierten

Platte einen trapezförmigen Aufbau, den eine

große Rosette, umgeben von Akanthusblättern,

ziert. An der erhaltenen linken Ecke sind die

Füße und ein Teil des Rumpfes eines Löwen

sichtbar. Die das Ganze ehedem abschließende

Figur ist nicht mehr vorhanden. Wohl aber

eine kastenartige Vertiefung in der Oberfläche

des trapezförmigen Aufbaues, in der der obere

Abschluß einst eingelassen war. Den Stilformen

nach zu urteilen, entstammt das römische

Kunstwerk, das aus dem feinen weißen Mu-

schelkalk der Bonner Gegend gearbeitet ist,

dem ersten nachchristlichen Jahrhundert.

Dem 11. Jahrhundert gehört ein pracht-

volles romanisches Würfelkapitell an, das im

Keller eines alten Wormser Hauses gefunden

wurde. Es hat die zierlichen Abmessungen von

16 X 16 cm; mit Wulstring 20 cm Höhe. Die

4 schildförmig ausgebildeten Seiten sind mit

den Darstellungen zweier Palmetten, eines Lö-

wen und einer Taube geziert. Über der einen,

etwas kleineren Palmette befindet sich, orna-

mental behandelt, die Zahl XXXXXXIX. Viel-

leicht bedeutet dies bei der zierlichen Behand-

lung der übrigen Details immerhin ungewöhn-

liche Ornament die Jahreszahl 69 = 1069 der

Entstehung des Kapitells.

Von dem ehemaligen Baptisterium des

Wormser Domes, der 1807/8 abgebrochenen

lOeckigen Johanniskirche stammen zwei spät-

romanische Portallöwen, die jüngst im Garten

eines Wormser Bürgerhauses festgestellt wur-

den. Diese bis jetzt ganz unbekannten, vor-

züglich erhaltenen Plastiken der Johanniskirche

stellen eine erfreuliche Bereicherung unserer

Vorstellungen der romanischen Steinbildnerei

am Oberrhein dar und sind willkommene Er-

gänzungen zu den bekannten Plastiken in den

Museen zu Mainz und Worms.

Adolf Tschirner

Adolf von Hildebrand

Eine Kollektivausstellung Hildebrand’scher

Handzeichnungen war nur einmal zu sehen:

kurz nach seinem Tode in der Staatl. Graph.

Sammlg. in München. Die jetzige Schau im

Graphischen Kabinett Günther

Franke inMünchen bietet eine Auswahl

der interessantesten Blätter. Zeitlich ist sie in

drei Abschnitte gegliedert. Frühe, mittlere und

späte Zeit. Die beiden ersten fallen in seinen

Florentiner, die letzte in seinen Münchener

Aufenthalt. Neben dieser zeitlichen besteht

noch eine inhaltliche Gliederung, in Studien zu

seinen plastischen Werken, in Porträts, figür-

liche Kompositionen, Ideenskizzen zu seinen

Fresken und in humoristische Zeichnungen.

Aus allen gewinnen wir interessante Einblicke:

teils in das Werden seiner Plastiken, teils in

den Entwicklungsgang des Künstlers, teils aber

auch in das fröhliche Menschentum ihres

Schöpfers. F.

Die modernisierte Biennale von

Venedig

Da die Biennale von Venedig in ihren drei

letzten Wiederholungen immer neue künstle-

rische Äußerungen einzubeziehen suchte und

die alte Exklusivität bereits seit langem ver-

schwunden war, war es an der Zeit, die Ziele

der durch die Musik-Biennale, die Film-

Biennale, die Kunstgewerbesalons etwas un-

förmig, vor allem verschwommen werdende

Veranstaltung neu zu umreißen. Angesichts

der kommenden 19. Wiederholung hat man jetzt

schon eine vollkommen neue

Programmaufstellung redigiert,

die als der neue Leitsatz und die

Zielsetzung der Ausstellung zu

betrachten ist. Graf Volpi di

Misurata, der Präsident der Aus-

stellung, hat unter Zustimmung

Mussolinis nun folgende Ver-

öffentlichung machen lassen:

„Venedig wird vom Mai bis Ok-

tober 1934 die 19. Internationale

zweijährige Kunstausstellung

abhalten, die eine ausgewählte

Sammlung ursprünglicher Werke

sein will, von Werken, welche die

zeitgenössische Produktion aller

Künste umfassen. Die Ausstel-

lung nimmt jede Äuerßung und

jede Technik an, aber sie behält

sich vor, Vulgaritäten zurückzu-

weisen. Sie wird Malerei, Bild-

hauerei, Zeichnungen und Drucke

enthalten. Eine Abteilung wid-

met sie den dekorativen Künsten,,

soweit sie typisch venezianisch

sind. Sie hat außerdem die Ab-

sicht, Musik-, Kino-, Theater-

und klassische Tanz-Ausstellun-

gen auszuschreiben. Die Organi-

sation und Verwaltung aller Ab-

teilungen bleibt bei dem Ente

autonomo „La Biennale di

Venezia“. Die ausländische Be-

teiligung wird durch die Kom-

missare betreut werden, die

durch die betreffenden Nationen,

welche in Zusammenhang mit

dem Biennale-Amt arbeiten, ge-

wählt werden. Die Biennale wird

für alle Abteilungen Medaillen

und Ehrendiplome aussetzen.

Die Reglements für die einzelnen

Künste sind in Vorbereitung, sie

werden sofort nach Fertigstel-

lung veröffentlicht werden.“ —

Damit hat die Biennale von Ve-

nedig die ursprünglich nur unter

ihrer Mithilfe organisierten

Kino- und Musik- sowie Kunst-

handwerksausstellungen in sich

aufgenommen und stellt nun-

nunmehr wohl das umfassendste künstlerische

Amt Italiens dar. -th.

Moderne Keramik

Die Kunsthandlung E. Cassirer, Berlin,

Nettelbeckstraße, zeigt eine Anzahl Arbeiten

moderner Keramiker. Die gut ausgewählten

Stücke von Douglas Hill, Pottner, H. Reh-

berg sowie einiger Kunstwerkstätten ver-

mitteln überzeugend die künstlerische Be-

deutung, die diese alte Volkskunst innerhalb

des modernen Kunstgewerbes zurückzu-

gewinnen verstand.

Personalien

Prof. Emil Utitz, der Hallenser Philosoph,

wurde am 27. März 50 Jahre. Der Gelehrte hat

als Ästhetiker begonnen und eine zweibändige

Grundlegung der allgemeinen Kunstwissen-

schaft geschrieben.

Henri Omont, der Leiter der Handschriften-

abteilung der National-Bibliothek in Paris, tritt

von seinem Amt zurück. Es ist beabsichtigt,

die Abteilung für westliche und für orien-

talische Handschriften zu trennen.

Robert Vischer f. In W i e n ist im Alter

von 87 Jahren der bekannte Kunsthistoriker

Professor Robert Vischer, ein Sohn Friedrich

Theodor Vischers, gestorben. Er war in Tübin-

gen geboren, kam an das Kunsthistorische

Museum in Wien, dann nach München,, Breslau,

Aachen und Göttingen, wo er bis zum Jahre

1923 als Professor wirkte. Aus der Reihe sei-

ner Veröffentlichungen seien die Abhandlung

„Heber das optische Gefühl“, ferner Studien

zur italienischen Renaissance und über Rubens

hervorgehoben.

Vorträge

Freiherr Eduard von der Heydt, der be-

kannte Sammler, dessen ostasiatische und in-

dische Kunstschätze im Berliner Völkerkunde-

Museum stehen, wird am 4. April 1933, im Rahmen

der. Vorträge der Gesellschaft für Ost-

asiatische Kunst E. V. über seine Samm-

lung sprechen. Der Vortrag findet im Roswitha-

Saal des Deutschen Lyceum-Clubs E. V., Berlin,

Lützowplatz 15, abends um 8 Uhr, statt.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Beethoven, Kanon II: „Edel sei der Mensch . . .“ Eigenhändiges Musikmanuskript — Slg. Hans Meyer — Kat. Nr. 2

Versteigerung — Vente — Sale: Hellmut Meyer & Ernst, Berlin, 10. April 1933

Direktion: Frltz-Eduard Hartmann. Redaktion: Dr. Werner Richard Deusch, für moderne Kunst: Dr. Kurt Kusenberg. — Red. Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs I Rom: G. Relnboth

Wien : Dr. St. Poglayen-Neuwall — Pariser Büro: 8, rue de Varenne. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind

an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62, Kurfürstenstraße 76—77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags,

auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung.

abgelehnt. Der Verlag übernimmt durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19