2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 15 vom 9. April 1933

prächtig illustrierten ersten venezianischen

Plutarch (Jenson, 1478), der zu den überhaupt

schönsten Erzeugnissen des Frühdrucks zu

rechnen ist. Bei den späteren Büchern inter-

essieren insbesondere die kostbar gebundenen

illustrierten Ausgaben des Hevelius und Tycho-

Brahes 1602 erschienenes Hauptwerk „Astro-

nomiae instauratae mechanica“. Diese Zü-

richer Auktion ist auch ausgezeichnet durch

eine Serie schöner Abdrucke von Hauptblättern

Dürers und Rembrandts. D.

AUSSTELLUNGEN

auf eine mit sehr feinen, fast unbestimmbaren

Mitteln arbeitende Bildwirkung gründet. Paul

Baum war kein Führer, sondern ein Nach-

folger. Er folgte Größeren und machte sich

ihre Errungenschaften zu eigen, indem er sie

auf seine Weise nachschuf. Seine Stellung

wird durch die zeitliche und künstlerische Ent-

fernung bestimmt, die ihn von seinen Vor-

bildern trennt. Handwerkliche Gediegenheit,

Liebe zum Metier und unnachgiebige Ehrlich-

keit gegen sich selbst hielten ihn auf einem

Weg, der zwar an den entscheidenden Fragen

der Zeit und der Kunst vorbeiführte, der aber

bildnerische Aufgaben im Verlauf einer saube-

ren und gradlinigen Entwicklung zu fördern

wußte. K.

Paul Baum

Gedächtnisausstellung

im Kronprinzenpalais

Diese Ausstellung, die den vor Jahresfrist

72jährig in San Gimignano dahingeschiedenen

Landschafter ehrt, bildet nur eine Auswahl

aus der großen Gedächtnisschau, die Anfang

des Jahres in Dresden gezeigt wurde. Paul

Baum wurde 1859 in Meißen geboren, stu-

dierte in Dresden, Weimar, München und

lernte 1890 in Paris die Werke der französi-

schen Impressionisten und Neoimpressionisten

kennen, die seinem Schaffen die Richtung

wiesen. Vor allem wirkten Pissarro, Seurat,

Cross und Signac auf ihn ein. Er wurde ein

unentwegter Parteigänger der Lichtmalerei

und blieb ihr zeitlebens treu. In den beiden

Jahrzehnten, welche auf die Pariser Reise fol-

gen und durch Studienaufenthalte in Holland

und Belgien ausgefüllt sind, hält sich Paul

Baum eng an die von den Impressionisten auf-

gestellten Bildgesetze und beherzigt sorgfältig

die fast wissenschaftliche Lehre vom Ausgleich

Moderne

italienische Kunst

Wien, Künstlerhaus

Einer großen Geste des Duce, die das

Künstlerhaus sogar der Begleichung der Trans-

portkosten der Kunstwerke enthob, die von der

italienischen Regierung übernommen wurde,

dankt Wien seine erste Ausstellung moderner

italienischer Kunst. Neben Impressionisten

wie Ferrazzi, Tosi, Salietti, C. Sbisä, begegnet

man Vertretern des Futurismus (Prampolini,

Depero, Fillia, Dottori); neben solchen eines

vereinfachten Naturalismus, gleich Casorati,

dem späten Carrä, Sironi, dem Neoklassizismus

von Campigli, de Chirico, A. Funi. So ersteht

vor dem Beschauer das Bild einer Kunst, die

sich, im Gegensatz zu der konservativen Kunst

Österreichs, in den letzten Jahrzehnten ganz

den modernen Kunstströmungen aufgeschlossen

hat.

Doch erhält man von dem eminenten Ein-

fluß, den die (inoffizielle) Kunst Italiens in der

zwischen Licht und

Schatten und von den

Komplementärfarben.

Er malt pointillistisch

und gelangt zu klar ge-

fügten, malerisch auf-

gelockerten Bildern, die

allerdings dem zügigen

Aufbau und der farbi-

gen Leuchtkraft großer

Impressionistenwerke

nicht vergleichbar sind.

Von 1915 an hält sich

Paul Baum in Hessen

auf und lehrt vorüber-

gehend an der Kunst-

akademie in Kassel. Um

diese Zeit dringt seine

zeichnerische Form-

erfassung, die bedeu-

tender ist als seine ma-

lerische Begabung, stär-

ker durch und verbindet

sich auf überzeugende

Weise mit einer spar-

sameren Farbgebung.

Ohne die Fühlung mit

seinem Ausgangspunkt

zu verlieren, biegt Paul

Baum jetzt vom reinen

Impressionismus ab und

verfolgt, nicht ohne

Zurückgreifen auf seine

Dresdener Zeit, eine

Fährte, die ihm ge-

mäßer ist. Baums

Aquarelle, die vor-

wiegend zwischen 1915

und 1925 entstehen,

zählen zu seinen besten

Leistungen; man

möchte ihnen den Vor-

zug vor den Bildern

dieses Zeitabschnittes

geben. Während seiner

letzten Lebensjahre, von

1927 bis 1932, arbeitet

Paul Baum in San

Gimignano. Die Bilder

dieser Zeit, eine sehr

geschlossene Gruppe,

erreichen in ihrer Art,

was diesem Maler zu

erreichen möglich war.

Die frühere Farbigkeit

William Blake, Songs of Innocence

Erstausgabe im Originaleinband

Aus der Bibliothek Willis Vickery, Cleveland

Versteigert in New York, 1.-3. März 1933, für $ 6000

wird zugunsten eines

silbrigen Gesamttones, der sich wie ein nebli-

ger Schimmer zart über die Bilder legt und

sie einheitlich zusammenzieht, zurückgedrängt.

Das zeichnerische Gefüge behält seine Festig-

keit, ist vielleicht mit einfacheren Mitteln so-

gar noch fester als vorher, tritt aber gedämpft

zurück. Es geht dem Maler jetzt darum, nahe

Formen zurückzudrängen, ferne heranzuziehen,

den Bilderaufbau flächig anzulegen, also alles

in allem zur Fläche zu kommen. Diese zarten,

überzarten Spätwerke haben einen unleug-

baren Reiz, der sich auf die Verquickung sorg-

fältiger Form und athmosphärischen Dunstes,

Inhalt Nr. 15

Autographen und Frühdrucke

(mit 3 Abb.).1, 2

Ausstellungen (m. Abb.). 2

Paul Baum

Moderne italienische Kunst

Neue deutsche Romantik

Goethebildnisse in Rußland (m. Abb.) .... 2

Neue Forschungen um St. Maria Maggiore . 2, 3

Literatur — Preisberichte . . . . 3

Auktionsvorberichte. 3

A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3

Nachrichten von Überall. 4

Abstrakte Malerei. 4

Abbildungen:

B o c c a c c i o, Decamerone. 1

Rousseau, La Nouvelle Höloi'se ....... 1

Wi 11 iam B1 ake, Songs of Innocence. 2

Ferd. Jage mann, Goethe-Bildnis. 2

Arhat in drohender Haltung.3

Largilliere, Die schöne Straßburgerin .... 4

Gestalt des Futurismus auf die Entwicklung

der modernen Kunst genommen hat, indem sie

dem Expressionismus und Kubismus (und da-

mit einer neuen Ausdruckskunst und einer

neuen Tektonik des Bildaufbaues) den Boden

bereitete, nicht einmal eine annähernde Vor-

stellung; ebensowenig von der starken nationa-

len Note, die in der neoklassizistischen

Richtung und der Anlehnung mancher Künstler

an die Großzeiten italienischer Kunst zum Aus-

druck kommt. Wichtige Künstler von ausge-

prägter Eigenart wie der monumentale Ubaldo

Oppi, der feinnervige Ausdruckskünstler Mo-

digliani, der vom Expressionismus zu einem

veristisch gefärbten Neoklassizismus überge-

gangene Severini fehlen. Was an bekannten

und bedeutenden Namen vorhanden ist (und es

ist wahrlich noch immer genug), ist, mit weni-

gen Ausnahmen, nur mit Werken von geringem

Belang zur Stelle, die von Art und Weise der

betreffenden Künstler nur eine unklare An-

schauung vermitteln. Darunter aber leidet die

Veranschaulichung der einzelnen Kunstrichtun-

gen, von denen wir solcherart nur einen ver-

schwommenen Eindruck empfangen.

Besonders ungünstig fährt dabei der Neo-

klassizismus, in Frankreich und Italien der Er-

satz für die deutsche „Neue Sachlichkeit“. Von

G. de Chirico ein kleines Gladiatorenbild, das

zur Kennzeichnung seines klassizistischen

Stiles keineswegs ausreicht, dafür zwei künst-

lerisch herzlich uninteressante Akte in der Art

Renoirs, die eine mehr imitative als eigene Be-

gabung bekunden. Auch vor den kleinen, an-

tikisierenden Bildern von A. Funi vermag man

kaum zu einem abschließenden Urteil über den

Künstler zu gelangen. Ähnlich müßte man aus

den Bildern, die man von Campigli zu sehen be-

kommt, und die teils Anregungen der

Pharaonenkunst, teils solche des alexandrini-

schen Hellenismus in der Art der Fajüm-

portraits der ersten Kaiserzeit verwerten, die

Folgerung ziehen, daß es sich hier um einen

stark überschätzten Künstler handelt.

Auch von Casorati und Sironi, die beide das

Naturbild auf seine wesentlichen, struktiven

Elemente zurückführen, sind nur unbeträcht-

lichere Arbeiten vorhanden. Doch lassen

immerhin die Bilder Sironis aus der Prägnanz

ihrer Formung, ihrem sparsamen, doch aus-

drucksreichen und leuchtkräftigen Kolorit die

Ausdruckskraft des Künstlers erkennen, der zu

den Ursprünglichsten, am stärksten im Volks-

tum Verankerten unter den Jungen zählt.

Einer der wenigen Künstler, von denen ihres

Rufes würdige Arbeiten zur Schau gestellt

sind, ist Carrä. Die Frauen nach dem Bade

sind mit der strengen Gliederung des Bildauf-

baues, der Geschlossenheit der Komposition und

ihrer Rhythmik wohl die bedeutsamste Schöp-

fung der Ausstellung.

Noch unzureichender als die Wiedergabe der

Malerei des Neuen Italien ist, was an Plastik

gezeigt wird. Sie ist das schwächste, am we-

nigsten eigene, noch allzusehr mit der Vergan-

genheit verknüpfte Kapitel der modernen italie-

nischen Kunst, von der uns die Ausstellung, die

allzu oberflächlich vorbereitet wurde, nur ein

verzerrtes Bild gibt. St. P.-N.

Neue

deutsche Romantik

Kestner-Gesellschaft, Hannover

Die Ausstellung „Neue deutsche Romantik“

in der Kestner-Gesellschaft Hannover vereinigt

Sonderausstellungen von drei Malern, zwei

Süddeutschen, Schrimpf und Kanoldt, und

einem Norddeutschen, Radziwill. Für alle drei

ist bezeichnend, daß sie fern der Großstadt

auf dem Lande leben: Kanoldt in Garmisch,

Schrimpf in Lochhausen bei München, Radzi-

will in Dangast an der Nordsee: sie suchen die

Stille. Daß die Bilder dieser Maler Bildern der

romantischen Schule des frühen 19. Jahrhun-

derts, bei Radziwill zudem der holländischen

Schule des 17. Jahrhunderts verwandt erschei-

nen, ist weniger durch nachahmende Be-

mühung, als durch Verwandtschaft in den gei-

stigen Zielen bewirkt. Wenn Schrimpf über

seine künstlerischen Absichten äußert: „was

ich gerne möchte, und schon lange verfolge, ist

dies: klar, einfach und eindeutig zu sein (und

dazu gehört auch dieselbe menschliche Vor-

aussetzung)“, so ist das eine Äußerung, wie

sie ähnlich auch ein Runge oder Friedrich ge-

tan haben könnte. Durch Aufnahme einiger

Piperdrucke nach Werken Runges und Fried-

richs in die Ausstellung wird ein Vergleich er-

möglicht. Er erweist, daß diese modernen Ro-

mantiker doch auf anderem Boden stehen, sie

sind durch den Expressionismus hindurch-

gegangen bei aller „Hingabe an die ewige

Natur“ (Kanoldt), an „das größte Wunder, die

Wirklichkeit“ (Radziwill) sehen sie doch groß-

formiger, ungeduldiger für das Kleine, für die

Vielfalt naturhaften Lebens. Mehr noch als

die alten Romantiker suchen sie in der Wirk-

lichkeit Bestätigung eines innerlich geschauten

Bildes; realistische Treue und traumhafte

Stille, die jede Bewegung im Figürlichen wie

im Lichtgang ausschließt, vereinen sich in die-

sen Bildern. Im Anschluß an die Bildfolgen

dieser drei Maler zeigt die Kestner-Gesell-

schaft schließlich noch eine Folge von Photo-

graphien von Renger-Patzsch, die im Thema

verwandt, auch in der romantischen Art des

Sehens gleichartig erscheint: die unberührte

Landschaft oder die Häßlichkeit wirrer Vor-

stadtbezirke wird hier gleichermaßen zum

schönen Bilde. b.

Goethebildnisse

in Rußland

Der soeben erschienene umfassende Goethe-

band der Moskauer Zeitschrift „Literaturnoje

Nasledstwo“ (Das literarische Erbe), in

welchem die Redaktion sich die Aufgabe ge-

stellt hat, die Wechselbeziehungen des deut-

schen Dichters mit Rußland und seine Aus-

strahlungen in der russischen Literatur und

Kunst in einem Gesamtbilde zusammenzu-

fassen, bringt u. a. auch einen Aufsatz aus

der Feder des Kunstschriftstellers A.Ephross

über die russische Goethe-Ikonographie und

die in russischen Sammlungen befindlichen

Goethebildnisse zeitgenössischer Provenienz.

Diese Ikonographie bewegt sich ausschließ-

lich im Rahmen graphischer Kunst. Sie setzt

mit dem ersten Jahrzehnt des verflossenen

Jahrhunderts ein und umfaßt eine Reihe gra-

phischer Blätter in diverser Technik nach

fremden Vorlagen, an welche sich zur

Jubiläumsfeier einige moderne Original-

gravüren — an der Spitze ein aparter Holz-

schnitt von Wladimir Fawonskij — ange-

schlossen haben. Auch das bedeutendste der

russischen Goethebildnisse, das 1823 in Marien-

bad von Orest A. Kipcenskij ausgeführte

Porträt, ist ja nur in einer graphischen Wie-

dergabe •—■ der prächtigen Pariser Lithogra-

phie H. Grevedons, auf uns gekommen, und die

Originalzeichnung ist leider bisher nicht auf-

gefunden worden. Dagegen ist letzthin ein

zweites zeitgenössisches Goethebildnis eines

weniger hervorragenden russischen Künstlers,

des Balten Gerhard Wilhelm von Reutern

(1794—1865), in einer Leningrader Privat-

sammlung zum Vorschein gekommen. Diese

Federzeichnung des linksarmigen Reutern —

den rechten hatte er in der Schlacht bei

Leipzig eingebüßt —, den Goethe, wie bekannt,

als Menschen und Künstler hochschätzte, trägt

die eigenhändige Aufschrift des letzteren:

„Nach einer Handzeichnung in Aquarell von

J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar,

den 23-ten May 1830. 81 Jahre alt“ und weicht

von dem Original des Münchener Hofmalers

hauptsächlich in der Behandlung der Augen

Goethes ab. Ein zweites Goethebildnis Reuters

in Aquarell befand sich seinerzeit im Besitz

seiner Nachkommen und figurierte 1894 auf

einer Nachlaßausstellung des Künstlers in

St. Petersburg, doch konnte der Befund dieser

Zeichnung vor der Hand nicht eruiert werden.

Neben der Reuterschen Zeichnung repro-

duziert die Moskauer Goethepublikation noch

zwei weitere Originalbildnisse des Dichters aus

den Sammlungen des Ermitage-Museums in

Leningrad, wo dieselben erst nach der

russischen Revolution Eingang gefunden haben.

Da ist vor allem die herrliche Marmor-

büste von Christian Rauch, deren Pedigree sich

vorerst noch nicht genau bestimmen läßt und

die von dem Gipsabguß im Goethe-National-

Museum einige Abweichungen aufweist. An-

statt des leichten Sockels, der dort die Büste

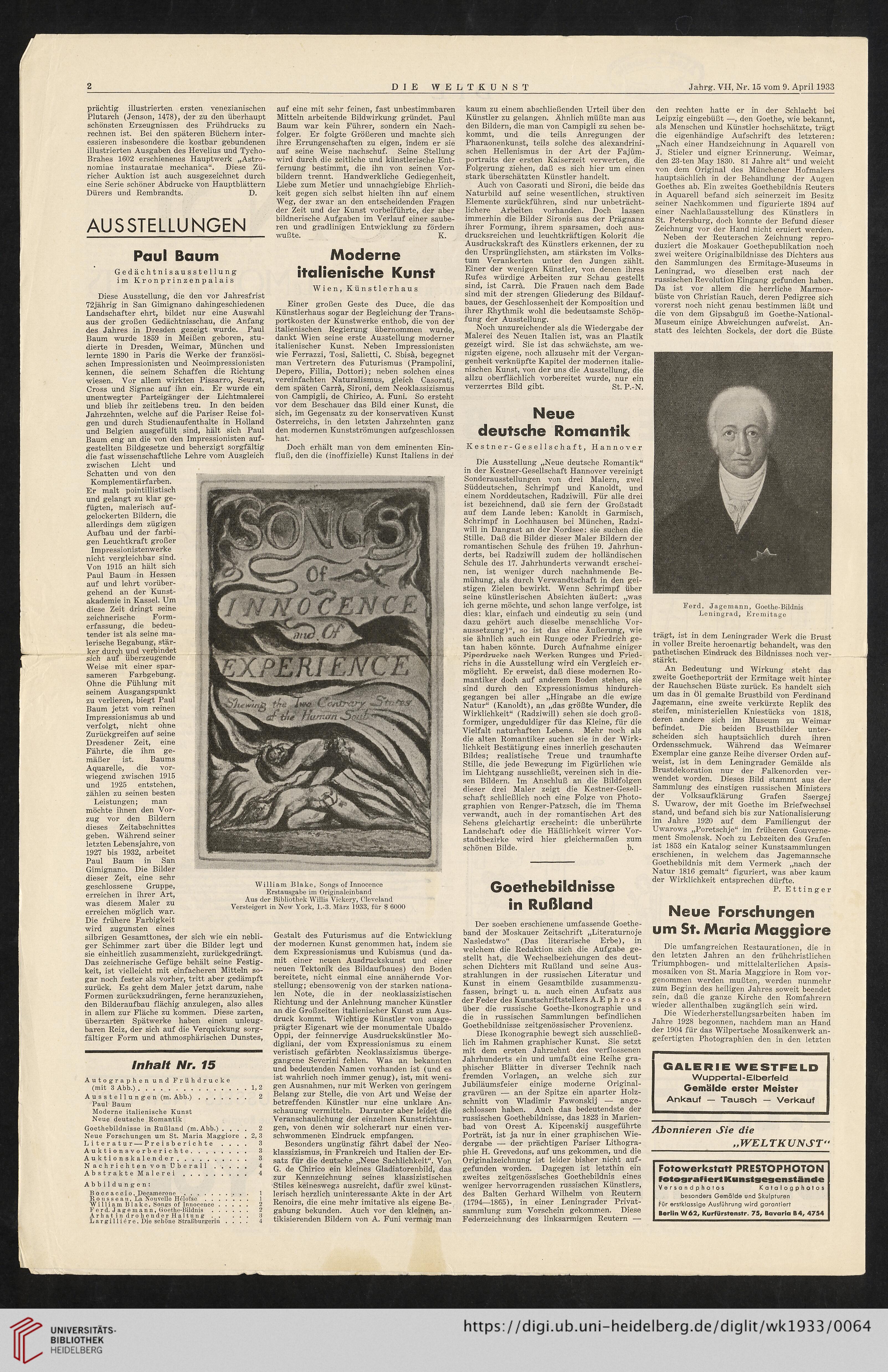

Ferd. Jagemann, Goethe-Bildnis

Leningrad, Eremitage

trägt, ist in dem Leningrader Werk die Brust

in voller Breite heroenartig behandelt, was den

pathetischen Eindruck des Bildnisses noch ver-

stärkt.

An Bedeutung und Wirkung steht das

zweite Goetheporträt der Ermitage weit hinter

der Rauchschen Büste zurück. Es handelt sich

um das in Öl gemalte Brustbild von Ferdinand

Jagemann, eine zweite verkürzte Replik des

steifen, ministeriellen Kniestücks von 1818,

deren andere sich im Museum zu Weimar

befindet. Die beiden Brustbilder unter-

scheiden sich hauptsächlich durch ihren

Ordensschmuck. Während das Weimarer

Exemplar eine ganze Reihe diverser Orden auf-

weist, ist in dem Leningrader Gemälde als

Brustdekoration nur der Falkenorden ver-

wendet worden. Dieses Bild stammt aus der

Sammlung des einstigen russischen Ministers

der Volksaufklärung Grafen Ssergej

S. Uwarow, der mit Goethe im Briefwechsel

stand, und befand sich bis zur Nationalisierung

im Jahre 1920 auf dem Familiengut der

Uwarows „Poretschje“ im früheren Gouverne-

ment Smolensk. Noch zu Lebzeiten des Grafen

ist 1853 ein Katalog seiner Kunstsammlungen

erschienen, in welchem das Jagemannsche

Goethebildnis mit dem Vermerk „nach der

Natur 1816 gemalt“ figuriert, was aber kaum

der Wirklichkeit entsprechen dürfte.

P. Ettinger

Neue Forschungen

um St. Maria Maggiore

Die umfangreichen Restaurationen, die in

den letzten Jahren an den frühchristlichen

Triumphbogen- und mittelalterlichen Apsis-

mosaiken von St. Maria Maggiore in Rom vor-

genommen werden mußten, werden nunmehr

zum Beginn des heiligen Jahres soweit beendet

sein, daß die ganze Kirche den Romfahrern

wieder allenthalben zugänglich sein wird.

Die Wiederherstellungsarbeiten haben im

Jahre 1928 begonnen, nachdem man an Hand

der 1904 für das Wilpertsche Mosaikenwerk an-

gefertigten Photographien den in den letzten

GALERIE WESTFELD

Wuppertal-Elberfeld

Gemälde erster Meister

Ankauf — Tausch — Verkauf

Abonnieren Sie die

„WELTKUNST11

Fotowerkstatt PRESTOPHOTON

fotografiert Kunstgegenstände

Versandphotos Katalogphotos

besonders Gemälde und Skulpturen

Für erstklassige Ausführung wird garantiert

Berlin W62, Kurfürstenstr. 75, Bavaria B4, 4754

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 15 vom 9. April 1933

prächtig illustrierten ersten venezianischen

Plutarch (Jenson, 1478), der zu den überhaupt

schönsten Erzeugnissen des Frühdrucks zu

rechnen ist. Bei den späteren Büchern inter-

essieren insbesondere die kostbar gebundenen

illustrierten Ausgaben des Hevelius und Tycho-

Brahes 1602 erschienenes Hauptwerk „Astro-

nomiae instauratae mechanica“. Diese Zü-

richer Auktion ist auch ausgezeichnet durch

eine Serie schöner Abdrucke von Hauptblättern

Dürers und Rembrandts. D.

AUSSTELLUNGEN

auf eine mit sehr feinen, fast unbestimmbaren

Mitteln arbeitende Bildwirkung gründet. Paul

Baum war kein Führer, sondern ein Nach-

folger. Er folgte Größeren und machte sich

ihre Errungenschaften zu eigen, indem er sie

auf seine Weise nachschuf. Seine Stellung

wird durch die zeitliche und künstlerische Ent-

fernung bestimmt, die ihn von seinen Vor-

bildern trennt. Handwerkliche Gediegenheit,

Liebe zum Metier und unnachgiebige Ehrlich-

keit gegen sich selbst hielten ihn auf einem

Weg, der zwar an den entscheidenden Fragen

der Zeit und der Kunst vorbeiführte, der aber

bildnerische Aufgaben im Verlauf einer saube-

ren und gradlinigen Entwicklung zu fördern

wußte. K.

Paul Baum

Gedächtnisausstellung

im Kronprinzenpalais

Diese Ausstellung, die den vor Jahresfrist

72jährig in San Gimignano dahingeschiedenen

Landschafter ehrt, bildet nur eine Auswahl

aus der großen Gedächtnisschau, die Anfang

des Jahres in Dresden gezeigt wurde. Paul

Baum wurde 1859 in Meißen geboren, stu-

dierte in Dresden, Weimar, München und

lernte 1890 in Paris die Werke der französi-

schen Impressionisten und Neoimpressionisten

kennen, die seinem Schaffen die Richtung

wiesen. Vor allem wirkten Pissarro, Seurat,

Cross und Signac auf ihn ein. Er wurde ein

unentwegter Parteigänger der Lichtmalerei

und blieb ihr zeitlebens treu. In den beiden

Jahrzehnten, welche auf die Pariser Reise fol-

gen und durch Studienaufenthalte in Holland

und Belgien ausgefüllt sind, hält sich Paul

Baum eng an die von den Impressionisten auf-

gestellten Bildgesetze und beherzigt sorgfältig

die fast wissenschaftliche Lehre vom Ausgleich

Moderne

italienische Kunst

Wien, Künstlerhaus

Einer großen Geste des Duce, die das

Künstlerhaus sogar der Begleichung der Trans-

portkosten der Kunstwerke enthob, die von der

italienischen Regierung übernommen wurde,

dankt Wien seine erste Ausstellung moderner

italienischer Kunst. Neben Impressionisten

wie Ferrazzi, Tosi, Salietti, C. Sbisä, begegnet

man Vertretern des Futurismus (Prampolini,

Depero, Fillia, Dottori); neben solchen eines

vereinfachten Naturalismus, gleich Casorati,

dem späten Carrä, Sironi, dem Neoklassizismus

von Campigli, de Chirico, A. Funi. So ersteht

vor dem Beschauer das Bild einer Kunst, die

sich, im Gegensatz zu der konservativen Kunst

Österreichs, in den letzten Jahrzehnten ganz

den modernen Kunstströmungen aufgeschlossen

hat.

Doch erhält man von dem eminenten Ein-

fluß, den die (inoffizielle) Kunst Italiens in der

zwischen Licht und

Schatten und von den

Komplementärfarben.

Er malt pointillistisch

und gelangt zu klar ge-

fügten, malerisch auf-

gelockerten Bildern, die

allerdings dem zügigen

Aufbau und der farbi-

gen Leuchtkraft großer

Impressionistenwerke

nicht vergleichbar sind.

Von 1915 an hält sich

Paul Baum in Hessen

auf und lehrt vorüber-

gehend an der Kunst-

akademie in Kassel. Um

diese Zeit dringt seine

zeichnerische Form-

erfassung, die bedeu-

tender ist als seine ma-

lerische Begabung, stär-

ker durch und verbindet

sich auf überzeugende

Weise mit einer spar-

sameren Farbgebung.

Ohne die Fühlung mit

seinem Ausgangspunkt

zu verlieren, biegt Paul

Baum jetzt vom reinen

Impressionismus ab und

verfolgt, nicht ohne

Zurückgreifen auf seine

Dresdener Zeit, eine

Fährte, die ihm ge-

mäßer ist. Baums

Aquarelle, die vor-

wiegend zwischen 1915

und 1925 entstehen,

zählen zu seinen besten

Leistungen; man

möchte ihnen den Vor-

zug vor den Bildern

dieses Zeitabschnittes

geben. Während seiner

letzten Lebensjahre, von

1927 bis 1932, arbeitet

Paul Baum in San

Gimignano. Die Bilder

dieser Zeit, eine sehr

geschlossene Gruppe,

erreichen in ihrer Art,

was diesem Maler zu

erreichen möglich war.

Die frühere Farbigkeit

William Blake, Songs of Innocence

Erstausgabe im Originaleinband

Aus der Bibliothek Willis Vickery, Cleveland

Versteigert in New York, 1.-3. März 1933, für $ 6000

wird zugunsten eines

silbrigen Gesamttones, der sich wie ein nebli-

ger Schimmer zart über die Bilder legt und

sie einheitlich zusammenzieht, zurückgedrängt.

Das zeichnerische Gefüge behält seine Festig-

keit, ist vielleicht mit einfacheren Mitteln so-

gar noch fester als vorher, tritt aber gedämpft

zurück. Es geht dem Maler jetzt darum, nahe

Formen zurückzudrängen, ferne heranzuziehen,

den Bilderaufbau flächig anzulegen, also alles

in allem zur Fläche zu kommen. Diese zarten,

überzarten Spätwerke haben einen unleug-

baren Reiz, der sich auf die Verquickung sorg-

fältiger Form und athmosphärischen Dunstes,

Inhalt Nr. 15

Autographen und Frühdrucke

(mit 3 Abb.).1, 2

Ausstellungen (m. Abb.). 2

Paul Baum

Moderne italienische Kunst

Neue deutsche Romantik

Goethebildnisse in Rußland (m. Abb.) .... 2

Neue Forschungen um St. Maria Maggiore . 2, 3

Literatur — Preisberichte . . . . 3

Auktionsvorberichte. 3

A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3

Nachrichten von Überall. 4

Abstrakte Malerei. 4

Abbildungen:

B o c c a c c i o, Decamerone. 1

Rousseau, La Nouvelle Höloi'se ....... 1

Wi 11 iam B1 ake, Songs of Innocence. 2

Ferd. Jage mann, Goethe-Bildnis. 2

Arhat in drohender Haltung.3

Largilliere, Die schöne Straßburgerin .... 4

Gestalt des Futurismus auf die Entwicklung

der modernen Kunst genommen hat, indem sie

dem Expressionismus und Kubismus (und da-

mit einer neuen Ausdruckskunst und einer

neuen Tektonik des Bildaufbaues) den Boden

bereitete, nicht einmal eine annähernde Vor-

stellung; ebensowenig von der starken nationa-

len Note, die in der neoklassizistischen

Richtung und der Anlehnung mancher Künstler

an die Großzeiten italienischer Kunst zum Aus-

druck kommt. Wichtige Künstler von ausge-

prägter Eigenart wie der monumentale Ubaldo

Oppi, der feinnervige Ausdruckskünstler Mo-

digliani, der vom Expressionismus zu einem

veristisch gefärbten Neoklassizismus überge-

gangene Severini fehlen. Was an bekannten

und bedeutenden Namen vorhanden ist (und es

ist wahrlich noch immer genug), ist, mit weni-

gen Ausnahmen, nur mit Werken von geringem

Belang zur Stelle, die von Art und Weise der

betreffenden Künstler nur eine unklare An-

schauung vermitteln. Darunter aber leidet die

Veranschaulichung der einzelnen Kunstrichtun-

gen, von denen wir solcherart nur einen ver-

schwommenen Eindruck empfangen.

Besonders ungünstig fährt dabei der Neo-

klassizismus, in Frankreich und Italien der Er-

satz für die deutsche „Neue Sachlichkeit“. Von

G. de Chirico ein kleines Gladiatorenbild, das

zur Kennzeichnung seines klassizistischen

Stiles keineswegs ausreicht, dafür zwei künst-

lerisch herzlich uninteressante Akte in der Art

Renoirs, die eine mehr imitative als eigene Be-

gabung bekunden. Auch vor den kleinen, an-

tikisierenden Bildern von A. Funi vermag man

kaum zu einem abschließenden Urteil über den

Künstler zu gelangen. Ähnlich müßte man aus

den Bildern, die man von Campigli zu sehen be-

kommt, und die teils Anregungen der

Pharaonenkunst, teils solche des alexandrini-

schen Hellenismus in der Art der Fajüm-

portraits der ersten Kaiserzeit verwerten, die

Folgerung ziehen, daß es sich hier um einen

stark überschätzten Künstler handelt.

Auch von Casorati und Sironi, die beide das

Naturbild auf seine wesentlichen, struktiven

Elemente zurückführen, sind nur unbeträcht-

lichere Arbeiten vorhanden. Doch lassen

immerhin die Bilder Sironis aus der Prägnanz

ihrer Formung, ihrem sparsamen, doch aus-

drucksreichen und leuchtkräftigen Kolorit die

Ausdruckskraft des Künstlers erkennen, der zu

den Ursprünglichsten, am stärksten im Volks-

tum Verankerten unter den Jungen zählt.

Einer der wenigen Künstler, von denen ihres

Rufes würdige Arbeiten zur Schau gestellt

sind, ist Carrä. Die Frauen nach dem Bade

sind mit der strengen Gliederung des Bildauf-

baues, der Geschlossenheit der Komposition und

ihrer Rhythmik wohl die bedeutsamste Schöp-

fung der Ausstellung.

Noch unzureichender als die Wiedergabe der

Malerei des Neuen Italien ist, was an Plastik

gezeigt wird. Sie ist das schwächste, am we-

nigsten eigene, noch allzusehr mit der Vergan-

genheit verknüpfte Kapitel der modernen italie-

nischen Kunst, von der uns die Ausstellung, die

allzu oberflächlich vorbereitet wurde, nur ein

verzerrtes Bild gibt. St. P.-N.

Neue

deutsche Romantik

Kestner-Gesellschaft, Hannover

Die Ausstellung „Neue deutsche Romantik“

in der Kestner-Gesellschaft Hannover vereinigt

Sonderausstellungen von drei Malern, zwei

Süddeutschen, Schrimpf und Kanoldt, und

einem Norddeutschen, Radziwill. Für alle drei

ist bezeichnend, daß sie fern der Großstadt

auf dem Lande leben: Kanoldt in Garmisch,

Schrimpf in Lochhausen bei München, Radzi-

will in Dangast an der Nordsee: sie suchen die

Stille. Daß die Bilder dieser Maler Bildern der

romantischen Schule des frühen 19. Jahrhun-

derts, bei Radziwill zudem der holländischen

Schule des 17. Jahrhunderts verwandt erschei-

nen, ist weniger durch nachahmende Be-

mühung, als durch Verwandtschaft in den gei-

stigen Zielen bewirkt. Wenn Schrimpf über

seine künstlerischen Absichten äußert: „was

ich gerne möchte, und schon lange verfolge, ist

dies: klar, einfach und eindeutig zu sein (und

dazu gehört auch dieselbe menschliche Vor-

aussetzung)“, so ist das eine Äußerung, wie

sie ähnlich auch ein Runge oder Friedrich ge-

tan haben könnte. Durch Aufnahme einiger

Piperdrucke nach Werken Runges und Fried-

richs in die Ausstellung wird ein Vergleich er-

möglicht. Er erweist, daß diese modernen Ro-

mantiker doch auf anderem Boden stehen, sie

sind durch den Expressionismus hindurch-

gegangen bei aller „Hingabe an die ewige

Natur“ (Kanoldt), an „das größte Wunder, die

Wirklichkeit“ (Radziwill) sehen sie doch groß-

formiger, ungeduldiger für das Kleine, für die

Vielfalt naturhaften Lebens. Mehr noch als

die alten Romantiker suchen sie in der Wirk-

lichkeit Bestätigung eines innerlich geschauten

Bildes; realistische Treue und traumhafte

Stille, die jede Bewegung im Figürlichen wie

im Lichtgang ausschließt, vereinen sich in die-

sen Bildern. Im Anschluß an die Bildfolgen

dieser drei Maler zeigt die Kestner-Gesell-

schaft schließlich noch eine Folge von Photo-

graphien von Renger-Patzsch, die im Thema

verwandt, auch in der romantischen Art des

Sehens gleichartig erscheint: die unberührte

Landschaft oder die Häßlichkeit wirrer Vor-

stadtbezirke wird hier gleichermaßen zum

schönen Bilde. b.

Goethebildnisse

in Rußland

Der soeben erschienene umfassende Goethe-

band der Moskauer Zeitschrift „Literaturnoje

Nasledstwo“ (Das literarische Erbe), in

welchem die Redaktion sich die Aufgabe ge-

stellt hat, die Wechselbeziehungen des deut-

schen Dichters mit Rußland und seine Aus-

strahlungen in der russischen Literatur und

Kunst in einem Gesamtbilde zusammenzu-

fassen, bringt u. a. auch einen Aufsatz aus

der Feder des Kunstschriftstellers A.Ephross

über die russische Goethe-Ikonographie und

die in russischen Sammlungen befindlichen

Goethebildnisse zeitgenössischer Provenienz.

Diese Ikonographie bewegt sich ausschließ-

lich im Rahmen graphischer Kunst. Sie setzt

mit dem ersten Jahrzehnt des verflossenen

Jahrhunderts ein und umfaßt eine Reihe gra-

phischer Blätter in diverser Technik nach

fremden Vorlagen, an welche sich zur

Jubiläumsfeier einige moderne Original-

gravüren — an der Spitze ein aparter Holz-

schnitt von Wladimir Fawonskij — ange-

schlossen haben. Auch das bedeutendste der

russischen Goethebildnisse, das 1823 in Marien-

bad von Orest A. Kipcenskij ausgeführte

Porträt, ist ja nur in einer graphischen Wie-

dergabe •—■ der prächtigen Pariser Lithogra-

phie H. Grevedons, auf uns gekommen, und die

Originalzeichnung ist leider bisher nicht auf-

gefunden worden. Dagegen ist letzthin ein

zweites zeitgenössisches Goethebildnis eines

weniger hervorragenden russischen Künstlers,

des Balten Gerhard Wilhelm von Reutern

(1794—1865), in einer Leningrader Privat-

sammlung zum Vorschein gekommen. Diese

Federzeichnung des linksarmigen Reutern —

den rechten hatte er in der Schlacht bei

Leipzig eingebüßt —, den Goethe, wie bekannt,

als Menschen und Künstler hochschätzte, trägt

die eigenhändige Aufschrift des letzteren:

„Nach einer Handzeichnung in Aquarell von

J. Stieler und eigner Erinnerung. Weimar,

den 23-ten May 1830. 81 Jahre alt“ und weicht

von dem Original des Münchener Hofmalers

hauptsächlich in der Behandlung der Augen

Goethes ab. Ein zweites Goethebildnis Reuters

in Aquarell befand sich seinerzeit im Besitz

seiner Nachkommen und figurierte 1894 auf

einer Nachlaßausstellung des Künstlers in

St. Petersburg, doch konnte der Befund dieser

Zeichnung vor der Hand nicht eruiert werden.

Neben der Reuterschen Zeichnung repro-

duziert die Moskauer Goethepublikation noch

zwei weitere Originalbildnisse des Dichters aus

den Sammlungen des Ermitage-Museums in

Leningrad, wo dieselben erst nach der

russischen Revolution Eingang gefunden haben.

Da ist vor allem die herrliche Marmor-

büste von Christian Rauch, deren Pedigree sich

vorerst noch nicht genau bestimmen läßt und

die von dem Gipsabguß im Goethe-National-

Museum einige Abweichungen aufweist. An-

statt des leichten Sockels, der dort die Büste

Ferd. Jagemann, Goethe-Bildnis

Leningrad, Eremitage

trägt, ist in dem Leningrader Werk die Brust

in voller Breite heroenartig behandelt, was den

pathetischen Eindruck des Bildnisses noch ver-

stärkt.

An Bedeutung und Wirkung steht das

zweite Goetheporträt der Ermitage weit hinter

der Rauchschen Büste zurück. Es handelt sich

um das in Öl gemalte Brustbild von Ferdinand

Jagemann, eine zweite verkürzte Replik des

steifen, ministeriellen Kniestücks von 1818,

deren andere sich im Museum zu Weimar

befindet. Die beiden Brustbilder unter-

scheiden sich hauptsächlich durch ihren

Ordensschmuck. Während das Weimarer

Exemplar eine ganze Reihe diverser Orden auf-

weist, ist in dem Leningrader Gemälde als

Brustdekoration nur der Falkenorden ver-

wendet worden. Dieses Bild stammt aus der

Sammlung des einstigen russischen Ministers

der Volksaufklärung Grafen Ssergej

S. Uwarow, der mit Goethe im Briefwechsel

stand, und befand sich bis zur Nationalisierung

im Jahre 1920 auf dem Familiengut der

Uwarows „Poretschje“ im früheren Gouverne-

ment Smolensk. Noch zu Lebzeiten des Grafen

ist 1853 ein Katalog seiner Kunstsammlungen

erschienen, in welchem das Jagemannsche

Goethebildnis mit dem Vermerk „nach der

Natur 1816 gemalt“ figuriert, was aber kaum

der Wirklichkeit entsprechen dürfte.

P. Ettinger

Neue Forschungen

um St. Maria Maggiore

Die umfangreichen Restaurationen, die in

den letzten Jahren an den frühchristlichen

Triumphbogen- und mittelalterlichen Apsis-

mosaiken von St. Maria Maggiore in Rom vor-

genommen werden mußten, werden nunmehr

zum Beginn des heiligen Jahres soweit beendet

sein, daß die ganze Kirche den Romfahrern

wieder allenthalben zugänglich sein wird.

Die Wiederherstellungsarbeiten haben im

Jahre 1928 begonnen, nachdem man an Hand

der 1904 für das Wilpertsche Mosaikenwerk an-

gefertigten Photographien den in den letzten

GALERIE WESTFELD

Wuppertal-Elberfeld

Gemälde erster Meister

Ankauf — Tausch — Verkauf

Abonnieren Sie die

„WELTKUNST11

Fotowerkstatt PRESTOPHOTON

fotografiert Kunstgegenstände

Versandphotos Katalogphotos

besonders Gemälde und Skulpturen

Für erstklassige Ausführung wird garantiert

Berlin W62, Kurfürstenstr. 75, Bavaria B4, 4754