2

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993

grevers (Nr. 5), das für Münster gekauft

wurde. Bei den Ornamentstichen traten die

Spezialsammlungen von Berlin, Dresden und

Nürnberg als Käufer auf.

Von Direktoren ausländischer Ka-

binette sahen wir nur Herrn Teding van

Berkhout aus Amsterdam, dem es gelang, den

reichen Schatz des Ryksprenten-Cabinets an

Radierungen des Herkules Seghers um ein Uni-

kum zu vermehren (Nr. 781), während einer der

anwesenden ausländischen Privatsammler

einige Holzschnitte für das Baseler Kabinett

erwarb. Vermutlich hat auch das Britische

Museum einzelne deutsche Holzschnitte und

vielleicht die zwei Elsheimer-Radierungen Nrn.

293 und 296 ersteigern lassen, die von einer

Londoner Firma gekauft wurden.

Der internationale Handel hatte zwar

wenig Kaufinteresse für eigene Rechnung, be-

teiligte sich aber lebhaft als Kommissionär

und ließ schließlich doch nur ganz wenige von

den wichtigeren Stücken unverkauft zurück-

gehen: so die „Pappenheimsche Chronik“ und

den „Totenkopf“ Wechtlins (Nrn. 141 und 937).

Meister E. S., Rembrandt und Schongauer wur-

den dagegen so gut wie ausverkauft. Die Be-

teiligung der direkten Privatinter-

essenten war diesmal schwächer als im

Frühjahr, doch kamen solche besonders auch

bei Dürer, Rembrandt und Schongauer sehr

wohl zu ihrem Rechte und erwarben mehrere

von den qualitativ besten Stücken. Für die

niederländische Graphik war ein bekannter

Sammler aus Amsterdam der große Käufer,

der nur hier und da vlämische Radierungen

einem belgischen Händler überlassen mußte

und erst bei der Versteigerung der zweiten Ab-

teilung des Kataloges (mit ihren vielen gegen-

ständlich interessanten holländischen Blät-

tern!) einen größeren Kreis von Konkurren-

ten fand, die lebhaft gegenboten und oft nicht

zu schlagen waren.

So nahm die Auktion bis zuletzt einen er-

freulichen Verlauf. Ihre Durchführung unter

den gegenwärtigen schweren äußeren Verhält-

nissen mit so bedeutendem Erfolge zeigte er-

neut die Bedeutung der Leipziger Kupferstich-

versteigerungen für den deutschen Kunst-

markt.

30 Jahre

Pariser „Herbstsalon77

In diesen Tagen wurde im Grand-Palais der

30. Herbstsalon eröffnet. Es ist gewisser-

maßen eine Jubiläumsausstellung, eine Zu-

sammenfassung aller künstlerischen Kräfte,

die seit dieser Zeit wirksam gewesen sind.

Als vor 30 Jahren der „Salon d’Automne“

gegründet wurde, stand Paris am Vorabend

seiner größten künstlerischen Revolution. Eine

Anzahl fortschrittlicher Künstler hatten sich

in berechtigter Auflehnung gegen die Jury des

„Grand-Salon“ als „Refüsierte“ zusammenge-

schlossen, um eine neue Gruppe zu bilden. Die

Tradition der Akademien und die selbstge-

fällige Beschränktheit der Impressionisten ver-

loren immer mehr an Boden; andererseits

wollte man sich gegen die geistige Hochstape-

lei der juryfreien „Independants“ abschließen

und so fanden sich Maler, Bildhauer, Archi-

tekten, Bühnenbildner, Kunsthandwerker und

Kritiker zu einer neuen Gruppe zusammen.

Die Münchner Sezession diente dem Herbst-

salon als Vorbild.

Die Prinzipien des Herbstsalons waren ein-

fach, klar und vielversprechend: alle talen-

tierten Künstler wurden aufgenommen. Eine

Jury wurde jeweils aus eigenem Kreise ge-

wählt. Ohne besondere Trennung der einzel-

nen Sektionen wurden alle Werke zusammen

gezeigt, kunsthandwerkliche Schöpfungen den

anderen Künsten gleichgestellt.

Die bedeutendsten Künstler jener Tage

zeigten hier einem großen Publikum ihre

Werke, unter ihnen Redon, Lautrec, Morisot,

Carriere, Matisse, Monticelli, Friesz, Lhote,

Flandrin, Segonzac, Laprade usw. Die Mehr-

zahl dieser alten Künstler hält sich heute

schon wieder dem Herbstsalon fern. Sie sind

alle mehr oder weniger bedeutend geworden,

haben schulbildend auf die folgende Genera-

tion gewirkt und sind in den Kreis der Un-

sterblichen im Louvre oder im Luxembourg

aufgenommen worden.

Doch wenn auch die Prominenten fehlen, so

sind sie doch im Spiegelbild vorhanden in der

Summe der kleineren und jüngeren Talente.

Man findet ganze Wände ä la Matisse, ä la

Dufy, ä la Kisling, a la Vlaminck, ä la Renoir

usw. Aber trotz aller Reminiszenzen findet

man unter den 2672 ausgestellten Werken un-

endlich viel Neues und interessantes. Beson-

ders erstaunt ist man, neben den Bildern

C o u b i n e s nun auch Plastiken desselben

Meisters zu finden. Es sind dies Akte von

schöner Harmonie, bildhaft in der Komposi-

tion und zart in der Silhouette. Waroquier

zeigt eine ganze Reihe von Bildern, Land-

schaften von tiefem Ernst und Akte von star-

ker Plastizität. Das Brautbild von Max

Band ist die größte und vollkommenste aller

Kompositionen, die der in Berlin oft gesehene

Künstler jemals vollendet hat. Sein Lands-

Inhalt Nr. 47

Chinesische Malerei in deutschem Besitz

(mit 2 Abb.). 1

Belebungam Graphikmarkt . . . 1,2

Selbstbildnis des jungen Jacopo Tintoretto

(mit 2 Abb.). 2

30 Jahre Pariser „Herbstsalon1* . 2

Preisberichte.2,3

Auktionsvorberichte (mit 2 Abb.). . 3

A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3

Nachrichten von Überall (m. Abb.) . 4

Abbildungen:

Li Yang-sheng, „Ma-ku-fee“. 1

Pa-ta-shan-jen, „Vögel auf Zweig“. 1

Jacopo Tintoretto. Selbstbildnis ....... 2

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis. 2

Tanzender Shiva. Siidindien, 16. Jahrh. ... 2

Lucas Cranach d. A.. Madonna. 3

Ausruhender Pilger. 4

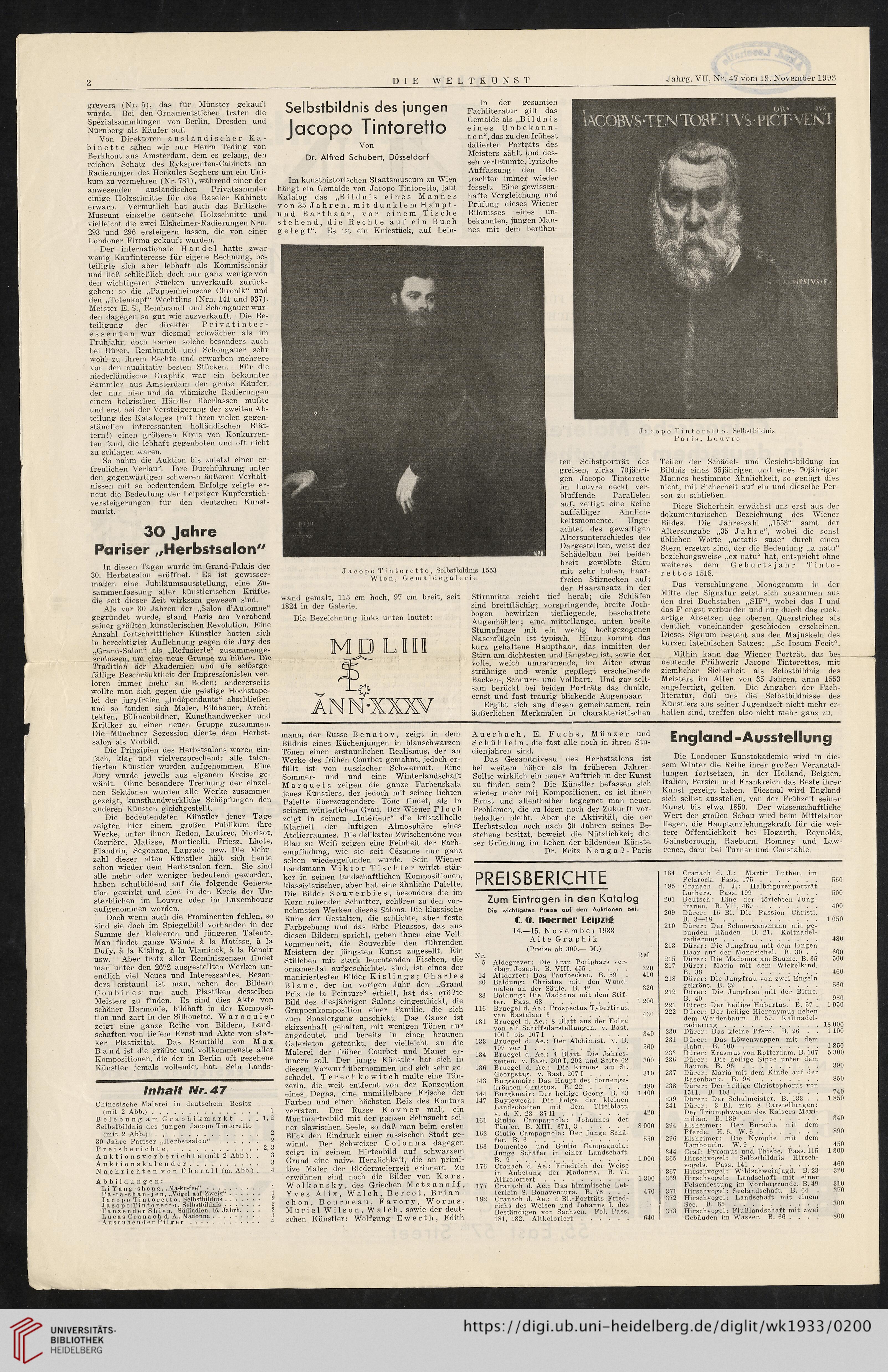

Im kunsthistorischen Staatsmuseum zu Wien

hängt ein Gemälde von Jacopo Tintoretto, laut

Katalog das „Bildnis eines Mannes

von 35 Jahren, mit dunklem Haupt-

und Barthaar, vor einem Tische

stehend, die Rechte auf ein Buch

g e 1 e g t“. Es ist ein Kniestück, auf Lein-

In der gesamten

Fachliteratur gilt das

Gemälde als „Bildnis

eines Unbekann-

ten“, das zu den frühest

datierten Porträts des

Meisters zählt und des-

sen verträumte, lyrische

Auffassung den Be-

trachter immer wieder

fesselt. Eine gewissen-

hafte Vergleichung und

Prüfung dieses Wiener

Bildnisses eines un-

bekannten, jungen Man-

nes mit dem berühm-

Selbstbildnis des jungen

Jacopo Tintoretto

Von

Dr. Alfred Schubert, Düsseldorf

Selbstporträt des

dieselbe Per-

erst aus der

des Wiener

samt der

Tintoretto

deckt ver-

Parallelen

eine Reihe

Ähnlich-

Unge-

wand gemalt, 115 cm hoch, 97 cm breit, seit

1824 in der Galerie.

Die Bezeichnung links unten lautet:

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis 1553

Wien, Gemäldegalerie

ten

greisen, zirka 70jähri-

gen Jacopo

im Louvre

blüffende

auf, zeitigt

auffälliger

keitsmomente.

achtet des gewaltigen

Altersunterschiedes des

Dargestellten, weist der

J Schädelbau bei beiden

breit gewölbte Stirn

mit sehr hohen, haar-

freien Stirnecken auf;

der Haaransatz in der

tief herab; die Schläfen

vorspringende, breite Joch-

tiefliegende, beschattete

Stirnmitte reicht

sind breitflächig;

bogen bewirken

Augenhöhlen; eine mittellange, unten breite

Stumpfnase mit ein wenig hochgezogenen

Nasenflügeln ist typisch. Hinzu kommt das

kurz gehaltene Haupthaar, das inmitten der

Stirn am dichtesten und längsten ist, sowie der

volle, weich umrahmende, im Alter etwas

strähnige und wenig gepflegt erscheinende

Backen-, Schnurr- und Vollbart. Und gar selt-

sam berückt bei beiden Porträts das dunkle,

ernst und fast traurig blickende Augenpaar.

Ergibt sich aus diesen gemeinsamen, rein

äußerlichen Merkmalen in charakteristischen

Teilen der Schädel- und Gesichtsbildung im

Bildnis eines 35jährigen und eines 70jährigen

Mannes bestimmte Ähnlichkeit, so genügt dies

nicht, mit Sicherheit auf ein und " " ~

son zu schließen.

Diese Sicherheit erwächst uns

dokumentarischen Bezeichnung

Bildes. Die Jahreszahl „1553“

Altersangabe „35 Jahr e“, wobei die sonst

üblichen Worte „aetatis suae“ durch einen

Stern ersetzt sind, der die Bedeutung „a natu“

beziehungsweise „ex natu“ hat, entspricht ohne

weiteres dem Geburtsjahr Tinto-

retto s 1518.

Das verschlungene Monogramm in der

Mitte der Signatur setzt sich zusammen aus

den drei Buchstaben „SIF“, wobei das I und

das F engst verbunden und nur durch das ruck-

artige Absetzen des oberen Querstriches als

deutlich voneinander geschieden erscheinen.

Dieses Signum besteht aus den Majuskeln des

kurzen lateinischen Satzes: „Se Ipsum Fecit“.

Mithin kann das Wiener Porträt, das be-

deutende Frühwerk Jacopo Tintorettos, mit

ziemlicher Sicherheit als Selbstbildnis des

Meisters im Alter von 35 Jahren-, anno 1553

angefertigt, gelten. Die Angaben der Fach-

literatur, daß uns die Selbstbildnisse des

Künstlers aus seiner Jugendzeit nicht mein- er-

halten sind, treffen also nicht mehr ganz zu.

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis

Paris, Louvre

1PSIVSW-

5 OK* 1VS

IACOBV8-TENTORE1 'VS- P1CTVEN1

mann, der Russe B e n a t o v , zeigt in dem

Bildnis eines Küchenjungen in blauschwarzen

Tönen einen erstaunlichen Realismus, der an

Werke des frühen Courbet gemahnt, jedoch er-

füllt ist von russischer Schwermut. Eine

Sommer- und und eine Winterlandschaft

Marquets zeigen die ganze Farbenskala

jenes Künstlers, der jedoch mit seiner lichten

Palette überzeugendere Töne findet, als in

seinem winterlichen Grau. Der Wiener F1 o c h

zeigt in seinem „Interieur“ die kristallhelle

Klarheit der luftigen Atmosphäre eines

Atelierraumes. Die delikaten Zwischentöne von

Blau zu Weiß zeigen eine Feinheit der Farb-

empfindung, wie sie seit Cezanne nur ganz

selten wiedergefunden wurde. Sein Wiener

Landsmann Viktor Tischler wirkt stär-

ker in seinen landschaftlichen Kompositionen,

klassizistischer, aber hat eine ähnliche Palette.

Die Bilder Souverbies, besonders die im

Korn ruhenden Schnitter, gehören zu den vor-

nehmsten Werken dieses Salons. Die klassische

Ruhe der Gestalten, die schlichte, aber feste

Farbgebung und das Erbe Picassos, das aus

diesen Bildern spricht, geben ihnen eine Voll-

kommenheit, die Souverbie den führenden

Meistern der jüngsten Kunst zugesellt. Ein

Stilleben mit stark leuchtenden Fischen, die

ornamental aufgeschichtet sind, ist eines der

maniriertesten Bilder Kislings; Charles

Blanc, der im vorigen Jahr den „Grand

Prix de la Peinture“ erhielt, hat das größte

Bild des diesjährigen Salons eingeschickt, die

Gruppenkomposition einer Familie, die sich

zum Spaziergang anschickt. Das Ganze ist

skizzenhaft gehalten, mit wenigen Tönen nur

angedeutet und bereits in einen braunen

Galerieton getränkt, der vielleicht an die

Malerei der frühen Courbet und Manet er-

innern soll. Der junge Künstler hat sich in

diesem Vorwurf übernommen und sich sehr ge-

schadet. Terechkowitch malte eine Tän-

zerin, die weit entfernt von der Konzeption

eines Degas, eine unmittelbare Frische der

Farben und einen höchsten Reiz des Konturs

verraten. Der Russe K o v n e r malt ein

Montmartrebild mit der ganzen Sehnsucht sei-

ner slawischen Seele, so daß man beim ersten

Blick den Eindruck einer russischen Stadt ge-

winnt. Der Schweizer Colonna dagegen

zeigt in seinem Hirtenbild auf schwarzem

Grund eine naive Herzlichkeit, die an primi-

tive Maler der Biedermeierzeit erinnert. Zu

erwähnen sind noch die Bilder von Kars,

Wolkonsky, des Griechen Metzanoff,

Yves Alix, Walch, Bercot, Brian-

chon, Bourneau, Favory, Worms,

Muriel Wilson, Walch, sowie der deut-

schen Künstler: Wolfgang E werth, Edith

Auerbach, E. Fuchs, Münzer und

S c h ü h 1 e i n , die fast alle noch in ihren Stu-

dienjahren sind.

Das Gesamtniveau des Herbstsalons ist

bei weitem höher als in früheren Jahren.

Sollte wirklich ein neuer Auftrieb in der Kunst

zu finden sein? Die Künstler befassen sich

wieder mehr mit Kompositionen, es ist ihnen

Ernst und allenthalben begegnet man neuen

Problemen, die zu lösen noch der Zukunft Vor-

behalten bleibt. Aber die Aktivität, die der

Herbstsalon noch nach 30 Jahren seines Be-

stehens besitzt, beweist die Nützlichkeit die-

ser Gründung im Leben der bildenden Künste.

Dr. Fritz N e u g a ß - Paris

England - Ausstellung

Die Londoner Kunstakademie wird in die-

sem Winter die Reihe ihrer großen Veranstal-

tungen fortsetzen, in der Holland, Belgien,

Italien, Persien und Frankreich das Beste ihrer

Kunst gezeigt haben. Diesmal wird England

sich selbst ausstellen, von der Frühzeit seiner

Kunst bis etwa 1850. Der wissenschaftliche

Wert der großen Schau wird beim Mittelalter

liegen, die Hauptanziehungskraft für die wei-

tere Öffentlichkeit bei Hogarth, Reynolds,

Gainsborough, Raeburn, Romney und Law-

rence, dann bei Turner und Constable.

PREISBERICHTE

Zum Einträgen in den Katalog

Di« wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:

C. 6. Boerner Leipzig

14.—15. November 1933

Alte Graphik

(Preise ab 300.— M.)

Nr. RM

5 Aldegrever: Die Frau Potiphars ver-

klagt Joseph. B. VIII. 455 . 320

14 Altdorfer: Das Taufbecken. B. 59 . 410

20 Baldung: Christus mit den Wund-

malen an der Säule. B. 42 . . . . 320

23 Baldung: Die Madonna mit dem Stif-

ter. Pass. 68 . 1 200

116 Bruegel d. Ae.: Prospectus Tybertinus.

van Bastelaer 3 . 430

131 Bruegel d. Ae.: 8 Blatt aus der Folge

von elf Schiffsdarstellungen, v. Bast.

100 1 bis 107 1 . 340

133 Bruegel d. Ae.: Der Alchimist, v. B.

197 vor I. 560

134 Bruegel d. Ae.: 4 Blatt. Die Jahres-

zeiten. v. Bast. 200 I, 202 und Seite 62 300

136 Bruegel d. Ae.: Die Kirmes am St.

Georgstag. v. Bast. 207 I. 310

143 Burgkmair: Das Haupt des dornenge-

krönten Christus. B. 22 . 480

144 Burgkmair: Der heilige Georg. B. 23 1 400

147 Buytewecn: Die Folge der kleinen

Landschaften mit dem Titelblatt,

v. d. K. 28—37 II. 420

161 Giulio Campagnola: Johannes der

Täufer. B. XIII. 371, 3 .. 8 000

162 Giulio Campagnola: Der junge Schä-

fer. B. 6. 550

163 Domenico und Giulio Campagnola:

Junge Schäfer in einer Landschaft.

B. 9.1000

176 Cranach d. Ae.: Friedrich der Weise

in Anbetung der Madonna. B. 77.

Altkoloriert . . . ..1300

177 Cranach d. Ae.: Das himmlische Let-

terlein S. Bonaventura. B. 78 . . . 470

182 Cranach d. Ae.: 2 Bl.-Porträts Fried-

richs des Weisen und Johanns I. des

Beständigen von Sachsen. Fol. Pass.

181, 182. Altkoloriert. 640

184 Cranach d. J.: Martin Luther, im

Pelzrock. Pass. 175 . 560

185 Cranach d. J.: Halbfigurenporträt

Luthers. Pass. 199 . 500

201 Deutsch: Eine der törichten Jung-

frauen. B. VII, 469 . 400

209 Dürer: 16 Bl. Die Passion Christi.

B. 3—18.1050

210 Dürer: Der Schmerzensmann mit ge-

bunden Händen B. 21. Kaltnadel-

radierung . 480

213 Dürer: Die Jungfrau mit dem langen

Haar auf der Mondsichel. B. 30 . . 600

215 Dürer: Die Madonna am Baume. B. 35 500

217 Dürer: Maria mit dem Wickelkind.

B. 38 . 460

218 Dürer: Die Jungfrau von zwei Engeln

gekrönt. B. 39 . .. 560

219 Dürer: Die Jungfrau mit der Birne.

B. 40 .*. 950

221 Dürer: Der heilige Hubertus. B. 57 . 1 050

222 Dürer: Der heilige Hieronymus neben

dem Weidenbaum. B. 59. Kaitnadel-

radierung. 18 000

230 Dürer: Das kleine Pferd. B. 96 . . 1100

231 Dürer: Das Löwenwappen mit dem

Hahn. B. 100 .. 1 850

233 Dürer: Erasmus von Rotterdam. B.107 5 300

236 Dürer: Die heilige Sippe unter dem

Baume. B. 96 . 390

237 Dürer: Maria mit dem Kinde auf der

Rasenbank. B. 98 . 850

238 Dürer: Der heilige Christophorus von

1511. B. 103 . 740

239 Dürer: Der Schulmeister. B. 133 . . 1 850

241 Dürer: 3 Bl. mit 8 Darstellungen:

Der Triumphwagen des Kaisers Maxi-

milian. B. 139 . 340

294 Elsheimer: Der Bursche mit dem

Pferde. H. 6. W. 6. 890

296 Elsheimer: Die Nymphe mit dem

Tambourin. W. 9. 450

344 Graf: Pyramus und Thisbe. Pass. 115 1300

365 Hirschvogel: Selbstbildnis Hirsch-

vogels. Pass. 141. 460

367 Hirschvogel: Wildschweinjagd. B. 23 320

369 Hirschvogel: Landschaft mit einer

Felsenfestung im Vordergründe. B. 49 310

371 Hirschvogel: Seelandschaft. B. 64 . 370

372 Hirschvogel: Landschaft mit einem

See. B. 65 . 300

373 Hirschvogel: Flußlandschaft mit zwei

Gebäuden im Wasser. B. 66 . . . . 800

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993

grevers (Nr. 5), das für Münster gekauft

wurde. Bei den Ornamentstichen traten die

Spezialsammlungen von Berlin, Dresden und

Nürnberg als Käufer auf.

Von Direktoren ausländischer Ka-

binette sahen wir nur Herrn Teding van

Berkhout aus Amsterdam, dem es gelang, den

reichen Schatz des Ryksprenten-Cabinets an

Radierungen des Herkules Seghers um ein Uni-

kum zu vermehren (Nr. 781), während einer der

anwesenden ausländischen Privatsammler

einige Holzschnitte für das Baseler Kabinett

erwarb. Vermutlich hat auch das Britische

Museum einzelne deutsche Holzschnitte und

vielleicht die zwei Elsheimer-Radierungen Nrn.

293 und 296 ersteigern lassen, die von einer

Londoner Firma gekauft wurden.

Der internationale Handel hatte zwar

wenig Kaufinteresse für eigene Rechnung, be-

teiligte sich aber lebhaft als Kommissionär

und ließ schließlich doch nur ganz wenige von

den wichtigeren Stücken unverkauft zurück-

gehen: so die „Pappenheimsche Chronik“ und

den „Totenkopf“ Wechtlins (Nrn. 141 und 937).

Meister E. S., Rembrandt und Schongauer wur-

den dagegen so gut wie ausverkauft. Die Be-

teiligung der direkten Privatinter-

essenten war diesmal schwächer als im

Frühjahr, doch kamen solche besonders auch

bei Dürer, Rembrandt und Schongauer sehr

wohl zu ihrem Rechte und erwarben mehrere

von den qualitativ besten Stücken. Für die

niederländische Graphik war ein bekannter

Sammler aus Amsterdam der große Käufer,

der nur hier und da vlämische Radierungen

einem belgischen Händler überlassen mußte

und erst bei der Versteigerung der zweiten Ab-

teilung des Kataloges (mit ihren vielen gegen-

ständlich interessanten holländischen Blät-

tern!) einen größeren Kreis von Konkurren-

ten fand, die lebhaft gegenboten und oft nicht

zu schlagen waren.

So nahm die Auktion bis zuletzt einen er-

freulichen Verlauf. Ihre Durchführung unter

den gegenwärtigen schweren äußeren Verhält-

nissen mit so bedeutendem Erfolge zeigte er-

neut die Bedeutung der Leipziger Kupferstich-

versteigerungen für den deutschen Kunst-

markt.

30 Jahre

Pariser „Herbstsalon77

In diesen Tagen wurde im Grand-Palais der

30. Herbstsalon eröffnet. Es ist gewisser-

maßen eine Jubiläumsausstellung, eine Zu-

sammenfassung aller künstlerischen Kräfte,

die seit dieser Zeit wirksam gewesen sind.

Als vor 30 Jahren der „Salon d’Automne“

gegründet wurde, stand Paris am Vorabend

seiner größten künstlerischen Revolution. Eine

Anzahl fortschrittlicher Künstler hatten sich

in berechtigter Auflehnung gegen die Jury des

„Grand-Salon“ als „Refüsierte“ zusammenge-

schlossen, um eine neue Gruppe zu bilden. Die

Tradition der Akademien und die selbstge-

fällige Beschränktheit der Impressionisten ver-

loren immer mehr an Boden; andererseits

wollte man sich gegen die geistige Hochstape-

lei der juryfreien „Independants“ abschließen

und so fanden sich Maler, Bildhauer, Archi-

tekten, Bühnenbildner, Kunsthandwerker und

Kritiker zu einer neuen Gruppe zusammen.

Die Münchner Sezession diente dem Herbst-

salon als Vorbild.

Die Prinzipien des Herbstsalons waren ein-

fach, klar und vielversprechend: alle talen-

tierten Künstler wurden aufgenommen. Eine

Jury wurde jeweils aus eigenem Kreise ge-

wählt. Ohne besondere Trennung der einzel-

nen Sektionen wurden alle Werke zusammen

gezeigt, kunsthandwerkliche Schöpfungen den

anderen Künsten gleichgestellt.

Die bedeutendsten Künstler jener Tage

zeigten hier einem großen Publikum ihre

Werke, unter ihnen Redon, Lautrec, Morisot,

Carriere, Matisse, Monticelli, Friesz, Lhote,

Flandrin, Segonzac, Laprade usw. Die Mehr-

zahl dieser alten Künstler hält sich heute

schon wieder dem Herbstsalon fern. Sie sind

alle mehr oder weniger bedeutend geworden,

haben schulbildend auf die folgende Genera-

tion gewirkt und sind in den Kreis der Un-

sterblichen im Louvre oder im Luxembourg

aufgenommen worden.

Doch wenn auch die Prominenten fehlen, so

sind sie doch im Spiegelbild vorhanden in der

Summe der kleineren und jüngeren Talente.

Man findet ganze Wände ä la Matisse, ä la

Dufy, ä la Kisling, a la Vlaminck, ä la Renoir

usw. Aber trotz aller Reminiszenzen findet

man unter den 2672 ausgestellten Werken un-

endlich viel Neues und interessantes. Beson-

ders erstaunt ist man, neben den Bildern

C o u b i n e s nun auch Plastiken desselben

Meisters zu finden. Es sind dies Akte von

schöner Harmonie, bildhaft in der Komposi-

tion und zart in der Silhouette. Waroquier

zeigt eine ganze Reihe von Bildern, Land-

schaften von tiefem Ernst und Akte von star-

ker Plastizität. Das Brautbild von Max

Band ist die größte und vollkommenste aller

Kompositionen, die der in Berlin oft gesehene

Künstler jemals vollendet hat. Sein Lands-

Inhalt Nr. 47

Chinesische Malerei in deutschem Besitz

(mit 2 Abb.). 1

Belebungam Graphikmarkt . . . 1,2

Selbstbildnis des jungen Jacopo Tintoretto

(mit 2 Abb.). 2

30 Jahre Pariser „Herbstsalon1* . 2

Preisberichte.2,3

Auktionsvorberichte (mit 2 Abb.). . 3

A u k t i o n s k a 1 e n d e r. 3

Nachrichten von Überall (m. Abb.) . 4

Abbildungen:

Li Yang-sheng, „Ma-ku-fee“. 1

Pa-ta-shan-jen, „Vögel auf Zweig“. 1

Jacopo Tintoretto. Selbstbildnis ....... 2

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis. 2

Tanzender Shiva. Siidindien, 16. Jahrh. ... 2

Lucas Cranach d. A.. Madonna. 3

Ausruhender Pilger. 4

Im kunsthistorischen Staatsmuseum zu Wien

hängt ein Gemälde von Jacopo Tintoretto, laut

Katalog das „Bildnis eines Mannes

von 35 Jahren, mit dunklem Haupt-

und Barthaar, vor einem Tische

stehend, die Rechte auf ein Buch

g e 1 e g t“. Es ist ein Kniestück, auf Lein-

In der gesamten

Fachliteratur gilt das

Gemälde als „Bildnis

eines Unbekann-

ten“, das zu den frühest

datierten Porträts des

Meisters zählt und des-

sen verträumte, lyrische

Auffassung den Be-

trachter immer wieder

fesselt. Eine gewissen-

hafte Vergleichung und

Prüfung dieses Wiener

Bildnisses eines un-

bekannten, jungen Man-

nes mit dem berühm-

Selbstbildnis des jungen

Jacopo Tintoretto

Von

Dr. Alfred Schubert, Düsseldorf

Selbstporträt des

dieselbe Per-

erst aus der

des Wiener

samt der

Tintoretto

deckt ver-

Parallelen

eine Reihe

Ähnlich-

Unge-

wand gemalt, 115 cm hoch, 97 cm breit, seit

1824 in der Galerie.

Die Bezeichnung links unten lautet:

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis 1553

Wien, Gemäldegalerie

ten

greisen, zirka 70jähri-

gen Jacopo

im Louvre

blüffende

auf, zeitigt

auffälliger

keitsmomente.

achtet des gewaltigen

Altersunterschiedes des

Dargestellten, weist der

J Schädelbau bei beiden

breit gewölbte Stirn

mit sehr hohen, haar-

freien Stirnecken auf;

der Haaransatz in der

tief herab; die Schläfen

vorspringende, breite Joch-

tiefliegende, beschattete

Stirnmitte reicht

sind breitflächig;

bogen bewirken

Augenhöhlen; eine mittellange, unten breite

Stumpfnase mit ein wenig hochgezogenen

Nasenflügeln ist typisch. Hinzu kommt das

kurz gehaltene Haupthaar, das inmitten der

Stirn am dichtesten und längsten ist, sowie der

volle, weich umrahmende, im Alter etwas

strähnige und wenig gepflegt erscheinende

Backen-, Schnurr- und Vollbart. Und gar selt-

sam berückt bei beiden Porträts das dunkle,

ernst und fast traurig blickende Augenpaar.

Ergibt sich aus diesen gemeinsamen, rein

äußerlichen Merkmalen in charakteristischen

Teilen der Schädel- und Gesichtsbildung im

Bildnis eines 35jährigen und eines 70jährigen

Mannes bestimmte Ähnlichkeit, so genügt dies

nicht, mit Sicherheit auf ein und " " ~

son zu schließen.

Diese Sicherheit erwächst uns

dokumentarischen Bezeichnung

Bildes. Die Jahreszahl „1553“

Altersangabe „35 Jahr e“, wobei die sonst

üblichen Worte „aetatis suae“ durch einen

Stern ersetzt sind, der die Bedeutung „a natu“

beziehungsweise „ex natu“ hat, entspricht ohne

weiteres dem Geburtsjahr Tinto-

retto s 1518.

Das verschlungene Monogramm in der

Mitte der Signatur setzt sich zusammen aus

den drei Buchstaben „SIF“, wobei das I und

das F engst verbunden und nur durch das ruck-

artige Absetzen des oberen Querstriches als

deutlich voneinander geschieden erscheinen.

Dieses Signum besteht aus den Majuskeln des

kurzen lateinischen Satzes: „Se Ipsum Fecit“.

Mithin kann das Wiener Porträt, das be-

deutende Frühwerk Jacopo Tintorettos, mit

ziemlicher Sicherheit als Selbstbildnis des

Meisters im Alter von 35 Jahren-, anno 1553

angefertigt, gelten. Die Angaben der Fach-

literatur, daß uns die Selbstbildnisse des

Künstlers aus seiner Jugendzeit nicht mein- er-

halten sind, treffen also nicht mehr ganz zu.

Jacopo Tintoretto, Selbstbildnis

Paris, Louvre

1PSIVSW-

5 OK* 1VS

IACOBV8-TENTORE1 'VS- P1CTVEN1

mann, der Russe B e n a t o v , zeigt in dem

Bildnis eines Küchenjungen in blauschwarzen

Tönen einen erstaunlichen Realismus, der an

Werke des frühen Courbet gemahnt, jedoch er-

füllt ist von russischer Schwermut. Eine

Sommer- und und eine Winterlandschaft

Marquets zeigen die ganze Farbenskala

jenes Künstlers, der jedoch mit seiner lichten

Palette überzeugendere Töne findet, als in

seinem winterlichen Grau. Der Wiener F1 o c h

zeigt in seinem „Interieur“ die kristallhelle

Klarheit der luftigen Atmosphäre eines

Atelierraumes. Die delikaten Zwischentöne von

Blau zu Weiß zeigen eine Feinheit der Farb-

empfindung, wie sie seit Cezanne nur ganz

selten wiedergefunden wurde. Sein Wiener

Landsmann Viktor Tischler wirkt stär-

ker in seinen landschaftlichen Kompositionen,

klassizistischer, aber hat eine ähnliche Palette.

Die Bilder Souverbies, besonders die im

Korn ruhenden Schnitter, gehören zu den vor-

nehmsten Werken dieses Salons. Die klassische

Ruhe der Gestalten, die schlichte, aber feste

Farbgebung und das Erbe Picassos, das aus

diesen Bildern spricht, geben ihnen eine Voll-

kommenheit, die Souverbie den führenden

Meistern der jüngsten Kunst zugesellt. Ein

Stilleben mit stark leuchtenden Fischen, die

ornamental aufgeschichtet sind, ist eines der

maniriertesten Bilder Kislings; Charles

Blanc, der im vorigen Jahr den „Grand

Prix de la Peinture“ erhielt, hat das größte

Bild des diesjährigen Salons eingeschickt, die

Gruppenkomposition einer Familie, die sich

zum Spaziergang anschickt. Das Ganze ist

skizzenhaft gehalten, mit wenigen Tönen nur

angedeutet und bereits in einen braunen

Galerieton getränkt, der vielleicht an die

Malerei der frühen Courbet und Manet er-

innern soll. Der junge Künstler hat sich in

diesem Vorwurf übernommen und sich sehr ge-

schadet. Terechkowitch malte eine Tän-

zerin, die weit entfernt von der Konzeption

eines Degas, eine unmittelbare Frische der

Farben und einen höchsten Reiz des Konturs

verraten. Der Russe K o v n e r malt ein

Montmartrebild mit der ganzen Sehnsucht sei-

ner slawischen Seele, so daß man beim ersten

Blick den Eindruck einer russischen Stadt ge-

winnt. Der Schweizer Colonna dagegen

zeigt in seinem Hirtenbild auf schwarzem

Grund eine naive Herzlichkeit, die an primi-

tive Maler der Biedermeierzeit erinnert. Zu

erwähnen sind noch die Bilder von Kars,

Wolkonsky, des Griechen Metzanoff,

Yves Alix, Walch, Bercot, Brian-

chon, Bourneau, Favory, Worms,

Muriel Wilson, Walch, sowie der deut-

schen Künstler: Wolfgang E werth, Edith

Auerbach, E. Fuchs, Münzer und

S c h ü h 1 e i n , die fast alle noch in ihren Stu-

dienjahren sind.

Das Gesamtniveau des Herbstsalons ist

bei weitem höher als in früheren Jahren.

Sollte wirklich ein neuer Auftrieb in der Kunst

zu finden sein? Die Künstler befassen sich

wieder mehr mit Kompositionen, es ist ihnen

Ernst und allenthalben begegnet man neuen

Problemen, die zu lösen noch der Zukunft Vor-

behalten bleibt. Aber die Aktivität, die der

Herbstsalon noch nach 30 Jahren seines Be-

stehens besitzt, beweist die Nützlichkeit die-

ser Gründung im Leben der bildenden Künste.

Dr. Fritz N e u g a ß - Paris

England - Ausstellung

Die Londoner Kunstakademie wird in die-

sem Winter die Reihe ihrer großen Veranstal-

tungen fortsetzen, in der Holland, Belgien,

Italien, Persien und Frankreich das Beste ihrer

Kunst gezeigt haben. Diesmal wird England

sich selbst ausstellen, von der Frühzeit seiner

Kunst bis etwa 1850. Der wissenschaftliche

Wert der großen Schau wird beim Mittelalter

liegen, die Hauptanziehungskraft für die wei-

tere Öffentlichkeit bei Hogarth, Reynolds,

Gainsborough, Raeburn, Romney und Law-

rence, dann bei Turner und Constable.

PREISBERICHTE

Zum Einträgen in den Katalog

Di« wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:

C. 6. Boerner Leipzig

14.—15. November 1933

Alte Graphik

(Preise ab 300.— M.)

Nr. RM

5 Aldegrever: Die Frau Potiphars ver-

klagt Joseph. B. VIII. 455 . 320

14 Altdorfer: Das Taufbecken. B. 59 . 410

20 Baldung: Christus mit den Wund-

malen an der Säule. B. 42 . . . . 320

23 Baldung: Die Madonna mit dem Stif-

ter. Pass. 68 . 1 200

116 Bruegel d. Ae.: Prospectus Tybertinus.

van Bastelaer 3 . 430

131 Bruegel d. Ae.: 8 Blatt aus der Folge

von elf Schiffsdarstellungen, v. Bast.

100 1 bis 107 1 . 340

133 Bruegel d. Ae.: Der Alchimist, v. B.

197 vor I. 560

134 Bruegel d. Ae.: 4 Blatt. Die Jahres-

zeiten. v. Bast. 200 I, 202 und Seite 62 300

136 Bruegel d. Ae.: Die Kirmes am St.

Georgstag. v. Bast. 207 I. 310

143 Burgkmair: Das Haupt des dornenge-

krönten Christus. B. 22 . 480

144 Burgkmair: Der heilige Georg. B. 23 1 400

147 Buytewecn: Die Folge der kleinen

Landschaften mit dem Titelblatt,

v. d. K. 28—37 II. 420

161 Giulio Campagnola: Johannes der

Täufer. B. XIII. 371, 3 .. 8 000

162 Giulio Campagnola: Der junge Schä-

fer. B. 6. 550

163 Domenico und Giulio Campagnola:

Junge Schäfer in einer Landschaft.

B. 9.1000

176 Cranach d. Ae.: Friedrich der Weise

in Anbetung der Madonna. B. 77.

Altkoloriert . . . ..1300

177 Cranach d. Ae.: Das himmlische Let-

terlein S. Bonaventura. B. 78 . . . 470

182 Cranach d. Ae.: 2 Bl.-Porträts Fried-

richs des Weisen und Johanns I. des

Beständigen von Sachsen. Fol. Pass.

181, 182. Altkoloriert. 640

184 Cranach d. J.: Martin Luther, im

Pelzrock. Pass. 175 . 560

185 Cranach d. J.: Halbfigurenporträt

Luthers. Pass. 199 . 500

201 Deutsch: Eine der törichten Jung-

frauen. B. VII, 469 . 400

209 Dürer: 16 Bl. Die Passion Christi.

B. 3—18.1050

210 Dürer: Der Schmerzensmann mit ge-

bunden Händen B. 21. Kaltnadel-

radierung . 480

213 Dürer: Die Jungfrau mit dem langen

Haar auf der Mondsichel. B. 30 . . 600

215 Dürer: Die Madonna am Baume. B. 35 500

217 Dürer: Maria mit dem Wickelkind.

B. 38 . 460

218 Dürer: Die Jungfrau von zwei Engeln

gekrönt. B. 39 . .. 560

219 Dürer: Die Jungfrau mit der Birne.

B. 40 .*. 950

221 Dürer: Der heilige Hubertus. B. 57 . 1 050

222 Dürer: Der heilige Hieronymus neben

dem Weidenbaum. B. 59. Kaitnadel-

radierung. 18 000

230 Dürer: Das kleine Pferd. B. 96 . . 1100

231 Dürer: Das Löwenwappen mit dem

Hahn. B. 100 .. 1 850

233 Dürer: Erasmus von Rotterdam. B.107 5 300

236 Dürer: Die heilige Sippe unter dem

Baume. B. 96 . 390

237 Dürer: Maria mit dem Kinde auf der

Rasenbank. B. 98 . 850

238 Dürer: Der heilige Christophorus von

1511. B. 103 . 740

239 Dürer: Der Schulmeister. B. 133 . . 1 850

241 Dürer: 3 Bl. mit 8 Darstellungen:

Der Triumphwagen des Kaisers Maxi-

milian. B. 139 . 340

294 Elsheimer: Der Bursche mit dem

Pferde. H. 6. W. 6. 890

296 Elsheimer: Die Nymphe mit dem

Tambourin. W. 9. 450

344 Graf: Pyramus und Thisbe. Pass. 115 1300

365 Hirschvogel: Selbstbildnis Hirsch-

vogels. Pass. 141. 460

367 Hirschvogel: Wildschweinjagd. B. 23 320

369 Hirschvogel: Landschaft mit einer

Felsenfestung im Vordergründe. B. 49 310

371 Hirschvogel: Seelandschaft. B. 64 . 370

372 Hirschvogel: Landschaft mit einem

See. B. 65 . 300

373 Hirschvogel: Flußlandschaft mit zwei

Gebäuden im Wasser. B. 66 . . . . 800