DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993

Nachrichten von Überall

Die Reichskammer

der bildenden Künste

Die Eröffnung der Reichskulturkammer, die

unter der Präsidentschaft von Reichsminister

Dr. G o e b b e 1 s steht und am 15. November in

der Berliner Philharmonie in Anwesenheit des

Reichskanzlers und etwa 2000 führender Per-

sönlichkeiten des deutschen Kulturlebens statt-

fand, ergab für die „R e i c h s k a m m e r der

bildenden Künste“ folgende Zusammen-

setzung: Präsident: Professor Eugen Honig-

München, Mitglieder des Präsidialrats: die

Professoren Franz Lenk- Berlin, Paul Ludwig

T r o o s t - München, August Krauß, Dir.

Walter Hoffmann, Min.-Rat Otto von

K e u d e 11, Hans Weidemann.

Eugen Honig, Professor an der Techni-

schen Hochschule München. 1873 in Kaiserslautern

geboren, ist als Architekt Schüler von F. V.

Thiersch gewesen. München verdankt ihm eine

Reihe seiner größten Wohn- und Geschäftshäuser

zuletzt, nach dem Kriege, die Bayerische Reit-

schule in der König'instraße. Der Künstler war

Präsident des Bundes deutscher Architekten und

der Münchener Künstlergenossenschaft und hat

sich große Verdienste um organisatorische Fragen

innerhalb der Münchener Künstlerschaft er-

worben.

Neuer Leiter der Berliner

Nationalgalerie

Der preußische Minister für Wissenschaft,

Kunst und Volksbildung, Rust, hat den seiner-

zeit dem Leiter des Städtischen Museums

Halle, Professor Dr. Alois Schardt, er-

teilten kommissarischen Auftrag, die National-

galerie und das Kronprinzenpalais stellvertre-

tend zu leiten, mit dem gestrigen Tage für be-

endet erklärt. Als Direktor der National-

galerie und des Kronprinzenpalais wurde der

Leiter der städtischen Kunstsammlungen in

München, Dr. Eberhard Hanfstaengl, be-

rufen.

Deutsches Denkmalschutzgesetz

Ministerialrat Dr. Robert H i e c k e , der

Konservator der preußischen Kunstdenkmäler

im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung, hat die Forderung aufgestellt,

als Grundlage und äußeren Rahmen zum

Schutz deutscher Kunstwerke neue gesetzliche

Maßnahmen zu treffen. Die bisherigen Ge-

setze bezeichnet Hiecke als veraltet. Die Liste

der national wertvollen Kunstwerke muß bald

veröffentlicht werden, nachdem das zum letz-

ten Male im Jahre 1927 vom Reichsministerium

des Innern herausgegebene Verzeichnis in sehr

vielen Stellen durchbrochen und veraltet ist.

Hiecke fordert, daß der gesamte, in öffentlich-

rechtlicher Hand befindliche Bestand erfaßt

wird und daß geschützte Kunstdenkmäler in

Privatbesitz eine bestimmte Bezeichnung er-

halten.

Ein zweites

neuentdecktes Holbein-Bildnis

Kurz nach dem Auftauchen des Holbein-

Bildnisses Königs Heinrichs VIII. aus dem Be-

sitz der Familie Howard (Abb. in Nr. 42 der

„Weltkunst“), wird jetzt in England ein zwei-

tes, ganz ähnliches Bildnis des Königs bekannt,

das sich in W arwick Castle befindet. Es

stimmt in Anordnung und Tracht genau mit

dem in Howard Castle überein.

Prof. Heinrich Alfred Schmid, der die

Eigenhändigkeit des Bildes in Howard Castle be-

zweifelt, ist der Meinung, daß das neu in War-

wick Castle aufgetauchte Bildnis die Urheber-

schaft Holbeins bei dem ersten Porträt schon

deshalb ausschließt, weil es viel lebendiger ist

und zugleich holbeinischer erscheint. Die Ueber-

legenheit könne Zug für Zug nachgeprüft wer-

den, weil in beiden Gemälden dasselbe künstle-

rische Problem behandelt ist. Durch scheinbar-

kleine Unterschiede im Lauf der Linien, sei alles

weit lebendiger geworden. Die Streifen im Stoffe

des Prunkmantels, den der König trägt, verlaufen

in dem Bild von Warwick Castle nicht so wage-

recht und nicht so gleichmäßig parallel wie auf

dem von Howard Castle. Auch der Hermelin-

besatz bildet vorne keine Gerade, die senkrecht

abfällt, sondern einen Bogen, der die starke Run-

dung des Leibes betont; und die Kette schmiegt

sich den fetten Formen besser an. Ob nun in

dem Bilde von Warwick Castle ein eigenhändiger

Holbein vorliegt, ist nach dem Urteil Prof.

Schmids immer noch eine andere Frage.

Amerikanische Kunstkäufe

Das Museum in Minneapolis erwarb

für seine italienische Abteilung das Pracht-

exemplar eines römischen Cassone des frühen

Cinquecento, früher in der Sammlung Stefano

Bardini in Florenz. Die Abteilung der nor-

dischen Gotik desselben Kunstinstituts ist durch

die interessante Steinplastik „Pharaos Tochter

mit dem Moses-Kind“, eine burgundische Arbeit

aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, be-

reichert worden.

Das Bildnis von Lysbeth van Rhijn, der

Schwester Rembrandts, das in der Samm-

lung Max Kann gewesen ist und aus den Ver-

öffentlichungen Bodes, Valentiners, Hofstede de

Groots allgemein bekannt ist, ist von einem

Sammler des mittleren Westens der Vereinigten

Staaten erworben worden. Das Bild, eine der

liebenswürdigsten Darstellungen des jungen

Mädchens, die ihrem Bruder so oft gesessen

hat, ist signiert und 1633 datiert.

Die Preise

der Carnegie-Ausstellung

Auf der 31. Ausstellung des Carnegie-In-

stituts in Pittsburgh wurde der erste Preis in

Höhe von $ 1500 dem französischen Maler

de Segonzac für seine Landschaft „St. Tro-

pez“ zuerkannt, die beiden folgenden fielen den

amerikanischen Malern John St. Curry und

H. V. P o o z zu. Den Preis des Allegheny

Country Garden Club erhielt der deutsche Maler

Max Pfeiffer-Watenphul in Hattingen für ein

Blumenbild. Die deutsche Abteilung, über die

wir in Nr. 44 der „Weltkunst“ kurz berichteten,

wird allgemein sehr günstig beurteilt.

Der chinesische Maler

Professor Ju Peon

In den Räumen des Vereins Berliner

Künstler fand am 16. November die Er-

öffnung der Ausstellung des chinesischen

Malers Ju Peon (chinesisch Hsü-pei-hung), Pro-

fessor an der Universität Nanking, statt. Er

stammt aus einer alten chinesischen Maler-

Familie (siehe Selbstbildnis seines Vaters mit

dem Künstler, der als Knabe mit einem

chinesischen Buche dargestellt ist) und

studierte mehrere Jahre europäische Kunst in

Paris. Alle Gemälde tragen einen rein chinesi-

schen Charakter, trotzdem der Einfluß der

europäischen Kunst deutlich erkennbar ist. Be-

sonders bemerkenswert ist in allen Werken die

außerordentliche Qualität der Pinselführung,

sei es, daß sie sich in kraftvollen Linien oder

in breit aufgetragenen Flächen kundtut. Die

meisten Werke sind in der Form, der uns be-

kannten Langrollen (Kakemono). Besonders

erwähnenswert sind die belebten Darstellungen

von Pferden und Vögeln sowie die reizvollen

Blumengemälde.

Die Eröffnung wurde eingeleitet durch

einen kurzen geschichtlichen Vortrag von Prof.

L ang hämmer und der Beantwortung

durch den chinesischen Geschäftsführer B e u e

Tann, der auf die Förderung der freund-

schaftlichen Beziehungen zwischen China und

Deutschland durch die allen verständliche

Sprache der Malerei hinwies. Die Aus-

stellung ist bis zum 3. Dezember geöffnet.

Dauthendey-Aussstellung

in der Berliner Akademie

Nach längerer Pause veranstaltet die Preu-

ßische Akademie der Künste, die in diesem

Jahre ihre gewohnte Herbst-Ausstellung hat

ausfallen lassen, -wieder eine kleinere Ausstel-

lung, und zwar diesmal in Gemeinschaft mit der

Gesellschaft für Volksbildung, in den Vorder-

räumen am Pariser Platz: eine Schau von

Aquarellen des Dichters Max Dauthendey. Die

Ausstellung ist nur vom 19. bis 22. November

geöffnet.

Goethe und die Baukunst

Der Berliner Verein für Deutsches

Kunstgewerbe veranstaltete in der

Staatlichen Kunstbibliothek einen

Vortragsabend, an dem Prof. Hermann

Schmitz zu einer Serie von Lichtbildern über

das Verhältnis von Goethe zur Architektur

sprach.

Das Anschauungsmaterial, das der junge Dich-

ter in Frankfurt, Leipzig und Straßburg vorfand,

wurde in Beziehung zu dem künstlerisch hoch-

stehenden Bauschaffen der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts gesetzt, in der die Kenntnis der

Architektur wirklich noch als Bestandteil der

deutschen Bildung und das Reisen zu fernen

Städten und. Ländern allgemein als eine dem

Studium auf den Schulen gleichwertige Angelegen-

heit galt. Seinem Naturell gemäß hat sich

Goethe den architektonischen Problemen gegen-

über immer tätig anteilnehmend verhalten, von

dem Hymnus auf Erwin von Steinbach mit seiner

ungemein anschaulichen Erfassung der male-

rischen Seite der Gotik an, über Italien, das ihn,

besonders mit den Schöpfungen Palladios in

Vicenza, in die Einflußsphäre der klaren und

maßvollen Abgewogenheit einer klassischen Bau-

kunst zog, bis zu den Weimarer Architektur-

werken, die seine Zeit entstehen ließ. Den nach

dem Brande von 1789 begonnenen, erst nach 1820

vollendeten Neubau des Residenzschlosses, mit

den Namen der Architekten Ahrends und Genz

besonders verknüpft, charakterisierte Schmitz als

einen der kalten Pracht vieler anderer ähnlicher

Schloßarchitekturen jener Epoche unendlich über-

legenen Höhepunkt. Der Einfluß von Winckel-

mann und dem Leipziger Akademiedirektor Oeser

auf Goethe wurde ebenso hervorgehoben, wie die

selbständige Haltung, welche die bedeutendsten

der mitlebenden Baumeister (Gilly usw.) dem

klassischen Ideal gegenüber eingenommen haben.

Wenn die Lichtbilder mit Innenaufnahmen seines

Hauses am Frauenplan, Durchblicken, die mit

ausgesuchter Kunst an den Wänden und in den

Glasschränken und mit erlesenem Mobiliar Goethe

als seinen eigenen Bauherrn und zugleich als

jenen umfassenden Geist erkennen lassen, dem

der ganze Bildungsgehalt seiner Zeit vertraut

war, glaubt man ihm nur schwer jene Worte an

Eckermann, die das alles ablehnen, sich mit wink-

ligen Hinterstübchen begnügen und schließlich

auch noch den schönen Treppenaufgang verwün-

schen möchten, der seinem Bau einige Zimmer

gekostet hat. Denn schließlich ist er auch in

Architekturfragen nicht nur Liebhaber und Ken-

ner, sondern Repräsentant seiner Epoche ge-

wesen. Die Ausführungen von Prof. Schmitz, bei

dem großen Stoffgebiet manchmal nur Andeutung,

wurden von ausgezeichneten musikalischen Dar-

bietungen des Fehse-Quartetts umrahmt. Zk.

Personalien

Prof. Dr. Arnold Busch, Lehrer der Malerei an

der Staatlichen Kunstakademie in Breslau, ist in

den Ruhestand versetzt worden.

Prof. Dr. Ludwig Thormaehlen, Kustos an der

Berliner National-Galerie, ist als Kustos und Pro-

fessor an die Staatliche Gemälde-Galerie in Kassel

versetzt und gleichzeitig mit der Leitung des dor-

tigen Kupferstichkabinetts beauftragt worden.

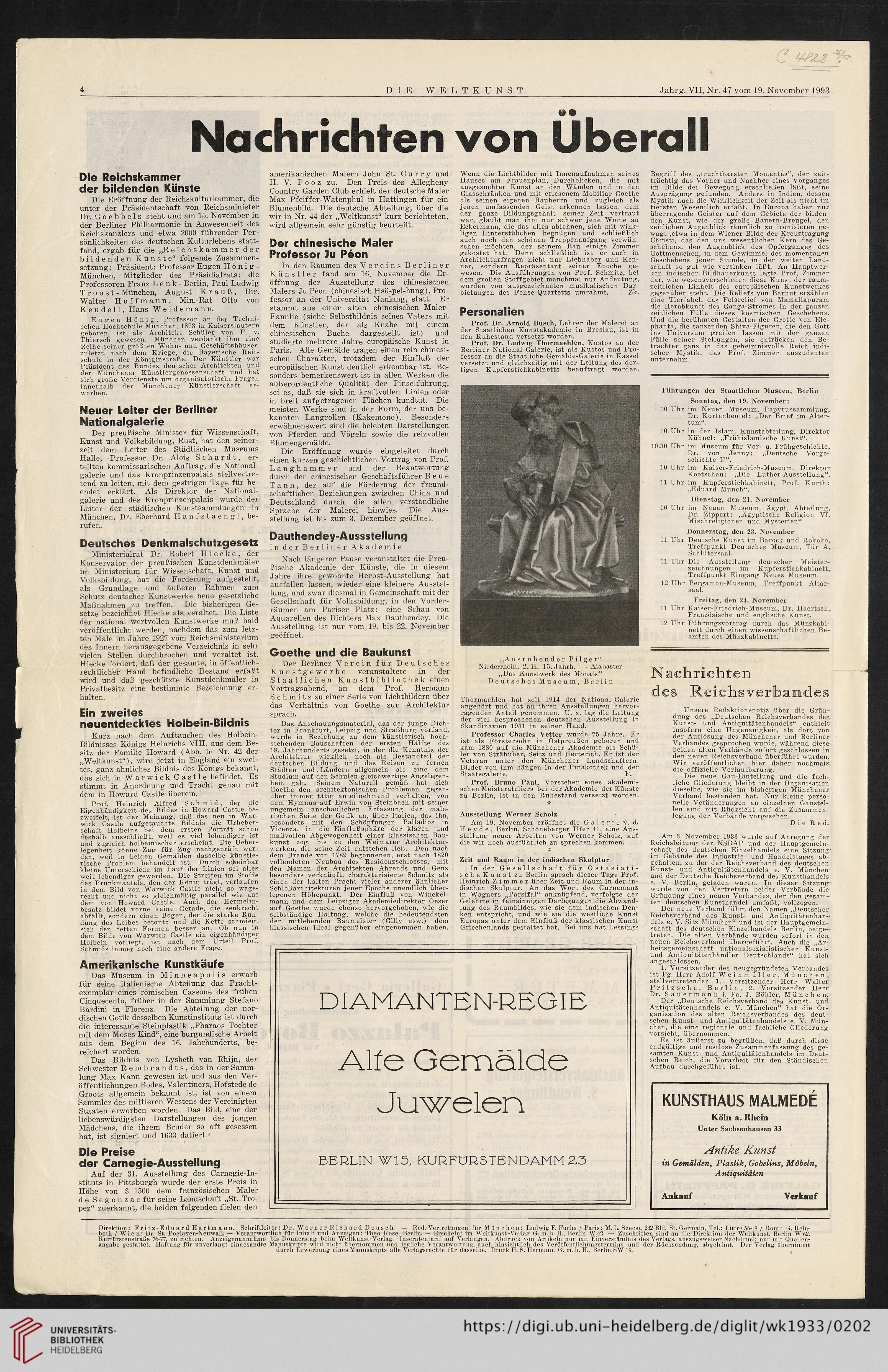

,,A usr uhender Pilger“

Niederrhein, 2. H. 15. Jahrh. — Alabaster

„Das Kunstwerk des Monats“

Deutsches Museum, Berlin

Thormaehlen hat seit 1914 der National-Galerie

angehört und hat an ihren Ausstellungen hervor-

ragenden Anteil genommen. U. a. lag die Leitung

der viel besprochenen deutschen Ausstellung in

Skandinavien 1931 in seiner Hand.

Professor Charles Vetter wurde 75 Jahre. Er

ist als Förstersohn in Ostpreußen geboren und

kam 1880 auf die Münchener Akademie als Schü-

ler von Strähuber, Seitz und Herterich. Er ist der

Veteran unter den Münchener Landschaftern.

Bilder von ihm hängen in der Pinakothek und der

Staatsgalerie. F’.

Prof. Bruno Paul, Vorsteher eines akademi-

schen Meisterateliers bei der Akademie der Künste

zu Berlin, ist in den Ruhestand versetzt worden.

*

Ausstellung Werner Scholz

Am 19. November eröffnet die Galerie v. d.

H e y d e , Berlin, Schöneberger Ufer 41, eine Aus-

stellung neuer Arbeiten von Werner Scholz, auf

die wir noch ausführlich zu sprechen kommen.

Zeit und Raum in der indischen Skulptur

In der Gesellschaft für Ostasiati-

sche Kunst zu Berlin sprach dieser Tage Prof.

Heinrich Zimmer über Zeit und Raum in der in-

dischen Skulptur. An das Wort des Gurnemanz

in Wagners „Parsifal“ anknüpfend, verfolgte der

Gelehrte in feinsinnigen Darlegungen die Abwand-

lung des Raumbildes, wie sie dem indischen Den-

ken entspricht, und wie sie die westliche Kunst

Europas unter dem Einfluß der klassischen Kunst

Griechenlands gestaltet hat. Bei uns hat Lessings

DIAMANTEN-REGIE

Alte Gemälde

Juwelen

BERLIN Wlö, KURFURSTENDAMM 23

Begriff des „fruchtbarsten Momentes“, der zeit-

trächtig das Vorher und Nachher eines Vorganges

im Bilde der Bewegung erschließen läßt, seine

Ausprägung gefunden. Anders in Indien, dessen

Mystik auch die Wirklichkeit der Zeit als nicht im

tiefsten Wesentlich erfaßt. In Europa haben nur

überragende Geister auf dem Gebiete der bilden-

den Kunst, wie der große Bauern-Breugel, den

zeitlichen Augenblick räumlich zu ironisieren ge-

wagt ,etwa in dem Wiener Bilde der Kreuztragung

Christi, das den uns wesentlichen Kern des Ge-

schehens, den Augenblick des Opferganges des

Gottmenschen, in dem Gewimmel des momentanen

Geschehens jener Stunde, in der weiten Land-

schaft so gut wie versinken läßt. An Hauptwer-

ken indischer Bildhauerkunst legte Prof. Zimmer

dar, wie wesensverschieden diese Kunst der raum-

zeitlichen Einheit des europäischen Kunstwerkes

gegenüber steht. Die Reliefs von Barhut erzählen

eine Tierfabel, das Felsrelief von Mamallapuram

die Herabkunft des Ganga-Stromes in der ganzen

zeitlichen Fülle dieses kosmischen Geschehens.

Und die berühmten Gestalten der Grotte von Ele-

phanta, die tanzenden Shiva-Figuren, die den Gott

ins Universum greifen lassen mit der ganzen

Fülle seiner Stellungen, sie entrücken den Be-

trachter ganz in das geheimnisvolle Reich indi-

scher Mystik, das Prof. Zimmer auszudeuten

unternahm.

Führungen der Staatlichen Museen, Berlin

Sonntag, den 19. November:

10 Uhr im Neuen Museum, Papyrussammlung,

Dr. Kortenbeutel: „Der Brief im Alter-

tum“.

10 Uhr in der Islam. Kunstabteilung, Direktor

Kühnel:' „Frühislamische Kunst“.

10.30 Uhr im Museum für Vor- u. Frühgeschichte,

Dr. von Jenny: „Deutsche Vorge-

schichte II“.

10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Museum, Direktor

Koetschau: „Die Luther-Ausstellung“.

11 Uhr im Kupferstichkabinett, Prof. Kurth:

„Eduard Munch“.

Dienstag, den 21. November

10 Uhr im Neuen Museum, Ägypt. Abteilung,

Dr. Zippert: „Ägyptische Religion VI.

Mischreligionen und Mysterien“.

Donnerstag, den 23. November

11 Uhr Deutsche Kunst im Barock und Rokoko,

Treffpunkt Deutsches Museum, Tür A,

Schlütersaal.

11 Uhr Die Ausstellung deutscher Meister-

zeichnungen im Kupferstichkabinett,

Treffpunkt Eingang Neues Museum.

12 Uhr Pergamon-Museum, Treffpunkt Altar-

saal.

Freitag, den 24. November

11 Uhr Kaiser-Friedrich-Museum, Dr. Haertsch,

Französische und englische Kunst.

12 Uhr Führungsvortrag durch das Münzkabi-

nett durch einen wissenschaftlichen Be-

amten des Münzkabinetts.

Nachrichten

des Reichsverbandes

Unsere Redaktionsnotiz über die Grün-

dung des „Deutschen Reichsverbandes des

Kunst- und Antiquitätenhandels“ enthielt

insofern eine Ungenauigkeit, als dort von

der Auflösung des Münchener und Berliner

Verbandes gesprochen wurde, während diese

beiden alten Verbände sofort geschlossen in

den neuen Reichsverband überführt wurden.

Wir veröffentlichen hier daher nochmals

die offizielle Verlautbarung.

Die neue Gau-Einteilung und die fach-

liche Gliederung bleibt in der Organisation

dieselbe, wie sie im bisherigen Münchener

Verband bestanden hat. Nur kleine perso-

nelle Veränderungen an einzelnen Gaustel-

len sind mit Rücksicht auf die Zusammen-

legung der Verbände vorgesehen.

Die Red-

Arn 6. November 1933 wurde auf Anregung der

Reichsleitung der NSDAP und der Hauptgemein-

schaft des deutschen Einzelhandels eine Sitzung-

im Gebäude des Industrie- und Handelstages ab-

gehalten, zu der der Reichsverband des deutschen

Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. München

und der Deutsche Reichsverband des Kunsthandels

e. V. Berlin, geladen waren. In dieser Sitzung

wurde von den Vertretern beider Verbände die

Gründung eines neuen Verbandes, der den gesam-

ten deutschen Kunsthandel umfaßt, vollzogen.

Der neue Verband führt den Namen „Deutscher

Reichsverband des Kunst- und Antiquitätenhan-

dels e. V. Sitz München“ und ist der Hauptgemein-

schaft des deutschen Einzelhandels Berlin, beige-

treten. Die alten Verbände wurden sofort in den

neuen Reichsverband übergeführt. Auch die „Ar-

beitsgemeinschaft nationalsozialistischer Kunst-

und Antiquitätenhändler Deutschlands“ hat sich

angeschlossen.

1. Vorsitzender des neugegründeten Verbandes

ist Pg. Herr Adolf Weinmüller, München,

stellvertretender 1. Vorsitzender Herr Walter

Fritzsche, Berlin, 2. Vorsitzender Herr

Dr. Sauermann i. Fa. J. Böhler, München.

Der „Deutsche Reichsverband des Kunst- und

Antiquitätenhandels e. V. München“ hat die Or-

ganisation des alten Reichsverbandes des deut-

schen Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. Mün-

chen, die eine regionale und fachliche Gliederung

vorsieht, übernommen.

Es ist äußerst zu begrüßen, daß durch diese

endgültige und restlose Zusammenfassung des ge-

samten Kunst- und Antiquitätenhandels im Deut-

schen Reich, die Vorarbeit für den Ständischen

Aufbau durchgeführt ist.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h a r d D e u s c h. — Red.-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-

both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.

Kurfürstenstraße 76-77? zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19.

Jahrg. VII, Nr. 47 vom 19. November 1993

Nachrichten von Überall

Die Reichskammer

der bildenden Künste

Die Eröffnung der Reichskulturkammer, die

unter der Präsidentschaft von Reichsminister

Dr. G o e b b e 1 s steht und am 15. November in

der Berliner Philharmonie in Anwesenheit des

Reichskanzlers und etwa 2000 führender Per-

sönlichkeiten des deutschen Kulturlebens statt-

fand, ergab für die „R e i c h s k a m m e r der

bildenden Künste“ folgende Zusammen-

setzung: Präsident: Professor Eugen Honig-

München, Mitglieder des Präsidialrats: die

Professoren Franz Lenk- Berlin, Paul Ludwig

T r o o s t - München, August Krauß, Dir.

Walter Hoffmann, Min.-Rat Otto von

K e u d e 11, Hans Weidemann.

Eugen Honig, Professor an der Techni-

schen Hochschule München. 1873 in Kaiserslautern

geboren, ist als Architekt Schüler von F. V.

Thiersch gewesen. München verdankt ihm eine

Reihe seiner größten Wohn- und Geschäftshäuser

zuletzt, nach dem Kriege, die Bayerische Reit-

schule in der König'instraße. Der Künstler war

Präsident des Bundes deutscher Architekten und

der Münchener Künstlergenossenschaft und hat

sich große Verdienste um organisatorische Fragen

innerhalb der Münchener Künstlerschaft er-

worben.

Neuer Leiter der Berliner

Nationalgalerie

Der preußische Minister für Wissenschaft,

Kunst und Volksbildung, Rust, hat den seiner-

zeit dem Leiter des Städtischen Museums

Halle, Professor Dr. Alois Schardt, er-

teilten kommissarischen Auftrag, die National-

galerie und das Kronprinzenpalais stellvertre-

tend zu leiten, mit dem gestrigen Tage für be-

endet erklärt. Als Direktor der National-

galerie und des Kronprinzenpalais wurde der

Leiter der städtischen Kunstsammlungen in

München, Dr. Eberhard Hanfstaengl, be-

rufen.

Deutsches Denkmalschutzgesetz

Ministerialrat Dr. Robert H i e c k e , der

Konservator der preußischen Kunstdenkmäler

im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung, hat die Forderung aufgestellt,

als Grundlage und äußeren Rahmen zum

Schutz deutscher Kunstwerke neue gesetzliche

Maßnahmen zu treffen. Die bisherigen Ge-

setze bezeichnet Hiecke als veraltet. Die Liste

der national wertvollen Kunstwerke muß bald

veröffentlicht werden, nachdem das zum letz-

ten Male im Jahre 1927 vom Reichsministerium

des Innern herausgegebene Verzeichnis in sehr

vielen Stellen durchbrochen und veraltet ist.

Hiecke fordert, daß der gesamte, in öffentlich-

rechtlicher Hand befindliche Bestand erfaßt

wird und daß geschützte Kunstdenkmäler in

Privatbesitz eine bestimmte Bezeichnung er-

halten.

Ein zweites

neuentdecktes Holbein-Bildnis

Kurz nach dem Auftauchen des Holbein-

Bildnisses Königs Heinrichs VIII. aus dem Be-

sitz der Familie Howard (Abb. in Nr. 42 der

„Weltkunst“), wird jetzt in England ein zwei-

tes, ganz ähnliches Bildnis des Königs bekannt,

das sich in W arwick Castle befindet. Es

stimmt in Anordnung und Tracht genau mit

dem in Howard Castle überein.

Prof. Heinrich Alfred Schmid, der die

Eigenhändigkeit des Bildes in Howard Castle be-

zweifelt, ist der Meinung, daß das neu in War-

wick Castle aufgetauchte Bildnis die Urheber-

schaft Holbeins bei dem ersten Porträt schon

deshalb ausschließt, weil es viel lebendiger ist

und zugleich holbeinischer erscheint. Die Ueber-

legenheit könne Zug für Zug nachgeprüft wer-

den, weil in beiden Gemälden dasselbe künstle-

rische Problem behandelt ist. Durch scheinbar-

kleine Unterschiede im Lauf der Linien, sei alles

weit lebendiger geworden. Die Streifen im Stoffe

des Prunkmantels, den der König trägt, verlaufen

in dem Bild von Warwick Castle nicht so wage-

recht und nicht so gleichmäßig parallel wie auf

dem von Howard Castle. Auch der Hermelin-

besatz bildet vorne keine Gerade, die senkrecht

abfällt, sondern einen Bogen, der die starke Run-

dung des Leibes betont; und die Kette schmiegt

sich den fetten Formen besser an. Ob nun in

dem Bilde von Warwick Castle ein eigenhändiger

Holbein vorliegt, ist nach dem Urteil Prof.

Schmids immer noch eine andere Frage.

Amerikanische Kunstkäufe

Das Museum in Minneapolis erwarb

für seine italienische Abteilung das Pracht-

exemplar eines römischen Cassone des frühen

Cinquecento, früher in der Sammlung Stefano

Bardini in Florenz. Die Abteilung der nor-

dischen Gotik desselben Kunstinstituts ist durch

die interessante Steinplastik „Pharaos Tochter

mit dem Moses-Kind“, eine burgundische Arbeit

aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, be-

reichert worden.

Das Bildnis von Lysbeth van Rhijn, der

Schwester Rembrandts, das in der Samm-

lung Max Kann gewesen ist und aus den Ver-

öffentlichungen Bodes, Valentiners, Hofstede de

Groots allgemein bekannt ist, ist von einem

Sammler des mittleren Westens der Vereinigten

Staaten erworben worden. Das Bild, eine der

liebenswürdigsten Darstellungen des jungen

Mädchens, die ihrem Bruder so oft gesessen

hat, ist signiert und 1633 datiert.

Die Preise

der Carnegie-Ausstellung

Auf der 31. Ausstellung des Carnegie-In-

stituts in Pittsburgh wurde der erste Preis in

Höhe von $ 1500 dem französischen Maler

de Segonzac für seine Landschaft „St. Tro-

pez“ zuerkannt, die beiden folgenden fielen den

amerikanischen Malern John St. Curry und

H. V. P o o z zu. Den Preis des Allegheny

Country Garden Club erhielt der deutsche Maler

Max Pfeiffer-Watenphul in Hattingen für ein

Blumenbild. Die deutsche Abteilung, über die

wir in Nr. 44 der „Weltkunst“ kurz berichteten,

wird allgemein sehr günstig beurteilt.

Der chinesische Maler

Professor Ju Peon

In den Räumen des Vereins Berliner

Künstler fand am 16. November die Er-

öffnung der Ausstellung des chinesischen

Malers Ju Peon (chinesisch Hsü-pei-hung), Pro-

fessor an der Universität Nanking, statt. Er

stammt aus einer alten chinesischen Maler-

Familie (siehe Selbstbildnis seines Vaters mit

dem Künstler, der als Knabe mit einem

chinesischen Buche dargestellt ist) und

studierte mehrere Jahre europäische Kunst in

Paris. Alle Gemälde tragen einen rein chinesi-

schen Charakter, trotzdem der Einfluß der

europäischen Kunst deutlich erkennbar ist. Be-

sonders bemerkenswert ist in allen Werken die

außerordentliche Qualität der Pinselführung,

sei es, daß sie sich in kraftvollen Linien oder

in breit aufgetragenen Flächen kundtut. Die

meisten Werke sind in der Form, der uns be-

kannten Langrollen (Kakemono). Besonders

erwähnenswert sind die belebten Darstellungen

von Pferden und Vögeln sowie die reizvollen

Blumengemälde.

Die Eröffnung wurde eingeleitet durch

einen kurzen geschichtlichen Vortrag von Prof.

L ang hämmer und der Beantwortung

durch den chinesischen Geschäftsführer B e u e

Tann, der auf die Förderung der freund-

schaftlichen Beziehungen zwischen China und

Deutschland durch die allen verständliche

Sprache der Malerei hinwies. Die Aus-

stellung ist bis zum 3. Dezember geöffnet.

Dauthendey-Aussstellung

in der Berliner Akademie

Nach längerer Pause veranstaltet die Preu-

ßische Akademie der Künste, die in diesem

Jahre ihre gewohnte Herbst-Ausstellung hat

ausfallen lassen, -wieder eine kleinere Ausstel-

lung, und zwar diesmal in Gemeinschaft mit der

Gesellschaft für Volksbildung, in den Vorder-

räumen am Pariser Platz: eine Schau von

Aquarellen des Dichters Max Dauthendey. Die

Ausstellung ist nur vom 19. bis 22. November

geöffnet.

Goethe und die Baukunst

Der Berliner Verein für Deutsches

Kunstgewerbe veranstaltete in der

Staatlichen Kunstbibliothek einen

Vortragsabend, an dem Prof. Hermann

Schmitz zu einer Serie von Lichtbildern über

das Verhältnis von Goethe zur Architektur

sprach.

Das Anschauungsmaterial, das der junge Dich-

ter in Frankfurt, Leipzig und Straßburg vorfand,

wurde in Beziehung zu dem künstlerisch hoch-

stehenden Bauschaffen der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts gesetzt, in der die Kenntnis der

Architektur wirklich noch als Bestandteil der

deutschen Bildung und das Reisen zu fernen

Städten und. Ländern allgemein als eine dem

Studium auf den Schulen gleichwertige Angelegen-

heit galt. Seinem Naturell gemäß hat sich

Goethe den architektonischen Problemen gegen-

über immer tätig anteilnehmend verhalten, von

dem Hymnus auf Erwin von Steinbach mit seiner

ungemein anschaulichen Erfassung der male-

rischen Seite der Gotik an, über Italien, das ihn,

besonders mit den Schöpfungen Palladios in

Vicenza, in die Einflußsphäre der klaren und

maßvollen Abgewogenheit einer klassischen Bau-

kunst zog, bis zu den Weimarer Architektur-

werken, die seine Zeit entstehen ließ. Den nach

dem Brande von 1789 begonnenen, erst nach 1820

vollendeten Neubau des Residenzschlosses, mit

den Namen der Architekten Ahrends und Genz

besonders verknüpft, charakterisierte Schmitz als

einen der kalten Pracht vieler anderer ähnlicher

Schloßarchitekturen jener Epoche unendlich über-

legenen Höhepunkt. Der Einfluß von Winckel-

mann und dem Leipziger Akademiedirektor Oeser

auf Goethe wurde ebenso hervorgehoben, wie die

selbständige Haltung, welche die bedeutendsten

der mitlebenden Baumeister (Gilly usw.) dem

klassischen Ideal gegenüber eingenommen haben.

Wenn die Lichtbilder mit Innenaufnahmen seines

Hauses am Frauenplan, Durchblicken, die mit

ausgesuchter Kunst an den Wänden und in den

Glasschränken und mit erlesenem Mobiliar Goethe

als seinen eigenen Bauherrn und zugleich als

jenen umfassenden Geist erkennen lassen, dem

der ganze Bildungsgehalt seiner Zeit vertraut

war, glaubt man ihm nur schwer jene Worte an

Eckermann, die das alles ablehnen, sich mit wink-

ligen Hinterstübchen begnügen und schließlich

auch noch den schönen Treppenaufgang verwün-

schen möchten, der seinem Bau einige Zimmer

gekostet hat. Denn schließlich ist er auch in

Architekturfragen nicht nur Liebhaber und Ken-

ner, sondern Repräsentant seiner Epoche ge-

wesen. Die Ausführungen von Prof. Schmitz, bei

dem großen Stoffgebiet manchmal nur Andeutung,

wurden von ausgezeichneten musikalischen Dar-

bietungen des Fehse-Quartetts umrahmt. Zk.

Personalien

Prof. Dr. Arnold Busch, Lehrer der Malerei an

der Staatlichen Kunstakademie in Breslau, ist in

den Ruhestand versetzt worden.

Prof. Dr. Ludwig Thormaehlen, Kustos an der

Berliner National-Galerie, ist als Kustos und Pro-

fessor an die Staatliche Gemälde-Galerie in Kassel

versetzt und gleichzeitig mit der Leitung des dor-

tigen Kupferstichkabinetts beauftragt worden.

,,A usr uhender Pilger“

Niederrhein, 2. H. 15. Jahrh. — Alabaster

„Das Kunstwerk des Monats“

Deutsches Museum, Berlin

Thormaehlen hat seit 1914 der National-Galerie

angehört und hat an ihren Ausstellungen hervor-

ragenden Anteil genommen. U. a. lag die Leitung

der viel besprochenen deutschen Ausstellung in

Skandinavien 1931 in seiner Hand.

Professor Charles Vetter wurde 75 Jahre. Er

ist als Förstersohn in Ostpreußen geboren und

kam 1880 auf die Münchener Akademie als Schü-

ler von Strähuber, Seitz und Herterich. Er ist der

Veteran unter den Münchener Landschaftern.

Bilder von ihm hängen in der Pinakothek und der

Staatsgalerie. F’.

Prof. Bruno Paul, Vorsteher eines akademi-

schen Meisterateliers bei der Akademie der Künste

zu Berlin, ist in den Ruhestand versetzt worden.

*

Ausstellung Werner Scholz

Am 19. November eröffnet die Galerie v. d.

H e y d e , Berlin, Schöneberger Ufer 41, eine Aus-

stellung neuer Arbeiten von Werner Scholz, auf

die wir noch ausführlich zu sprechen kommen.

Zeit und Raum in der indischen Skulptur

In der Gesellschaft für Ostasiati-

sche Kunst zu Berlin sprach dieser Tage Prof.

Heinrich Zimmer über Zeit und Raum in der in-

dischen Skulptur. An das Wort des Gurnemanz

in Wagners „Parsifal“ anknüpfend, verfolgte der

Gelehrte in feinsinnigen Darlegungen die Abwand-

lung des Raumbildes, wie sie dem indischen Den-

ken entspricht, und wie sie die westliche Kunst

Europas unter dem Einfluß der klassischen Kunst

Griechenlands gestaltet hat. Bei uns hat Lessings

DIAMANTEN-REGIE

Alte Gemälde

Juwelen

BERLIN Wlö, KURFURSTENDAMM 23

Begriff des „fruchtbarsten Momentes“, der zeit-

trächtig das Vorher und Nachher eines Vorganges

im Bilde der Bewegung erschließen läßt, seine

Ausprägung gefunden. Anders in Indien, dessen

Mystik auch die Wirklichkeit der Zeit als nicht im

tiefsten Wesentlich erfaßt. In Europa haben nur

überragende Geister auf dem Gebiete der bilden-

den Kunst, wie der große Bauern-Breugel, den

zeitlichen Augenblick räumlich zu ironisieren ge-

wagt ,etwa in dem Wiener Bilde der Kreuztragung

Christi, das den uns wesentlichen Kern des Ge-

schehens, den Augenblick des Opferganges des

Gottmenschen, in dem Gewimmel des momentanen

Geschehens jener Stunde, in der weiten Land-

schaft so gut wie versinken läßt. An Hauptwer-

ken indischer Bildhauerkunst legte Prof. Zimmer

dar, wie wesensverschieden diese Kunst der raum-

zeitlichen Einheit des europäischen Kunstwerkes

gegenüber steht. Die Reliefs von Barhut erzählen

eine Tierfabel, das Felsrelief von Mamallapuram

die Herabkunft des Ganga-Stromes in der ganzen

zeitlichen Fülle dieses kosmischen Geschehens.

Und die berühmten Gestalten der Grotte von Ele-

phanta, die tanzenden Shiva-Figuren, die den Gott

ins Universum greifen lassen mit der ganzen

Fülle seiner Stellungen, sie entrücken den Be-

trachter ganz in das geheimnisvolle Reich indi-

scher Mystik, das Prof. Zimmer auszudeuten

unternahm.

Führungen der Staatlichen Museen, Berlin

Sonntag, den 19. November:

10 Uhr im Neuen Museum, Papyrussammlung,

Dr. Kortenbeutel: „Der Brief im Alter-

tum“.

10 Uhr in der Islam. Kunstabteilung, Direktor

Kühnel:' „Frühislamische Kunst“.

10.30 Uhr im Museum für Vor- u. Frühgeschichte,

Dr. von Jenny: „Deutsche Vorge-

schichte II“.

10 Uhr im Kaiser-Friedrich-Museum, Direktor

Koetschau: „Die Luther-Ausstellung“.

11 Uhr im Kupferstichkabinett, Prof. Kurth:

„Eduard Munch“.

Dienstag, den 21. November

10 Uhr im Neuen Museum, Ägypt. Abteilung,

Dr. Zippert: „Ägyptische Religion VI.

Mischreligionen und Mysterien“.

Donnerstag, den 23. November

11 Uhr Deutsche Kunst im Barock und Rokoko,

Treffpunkt Deutsches Museum, Tür A,

Schlütersaal.

11 Uhr Die Ausstellung deutscher Meister-

zeichnungen im Kupferstichkabinett,

Treffpunkt Eingang Neues Museum.

12 Uhr Pergamon-Museum, Treffpunkt Altar-

saal.

Freitag, den 24. November

11 Uhr Kaiser-Friedrich-Museum, Dr. Haertsch,

Französische und englische Kunst.

12 Uhr Führungsvortrag durch das Münzkabi-

nett durch einen wissenschaftlichen Be-

amten des Münzkabinetts.

Nachrichten

des Reichsverbandes

Unsere Redaktionsnotiz über die Grün-

dung des „Deutschen Reichsverbandes des

Kunst- und Antiquitätenhandels“ enthielt

insofern eine Ungenauigkeit, als dort von

der Auflösung des Münchener und Berliner

Verbandes gesprochen wurde, während diese

beiden alten Verbände sofort geschlossen in

den neuen Reichsverband überführt wurden.

Wir veröffentlichen hier daher nochmals

die offizielle Verlautbarung.

Die neue Gau-Einteilung und die fach-

liche Gliederung bleibt in der Organisation

dieselbe, wie sie im bisherigen Münchener

Verband bestanden hat. Nur kleine perso-

nelle Veränderungen an einzelnen Gaustel-

len sind mit Rücksicht auf die Zusammen-

legung der Verbände vorgesehen.

Die Red-

Arn 6. November 1933 wurde auf Anregung der

Reichsleitung der NSDAP und der Hauptgemein-

schaft des deutschen Einzelhandels eine Sitzung-

im Gebäude des Industrie- und Handelstages ab-

gehalten, zu der der Reichsverband des deutschen

Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. München

und der Deutsche Reichsverband des Kunsthandels

e. V. Berlin, geladen waren. In dieser Sitzung

wurde von den Vertretern beider Verbände die

Gründung eines neuen Verbandes, der den gesam-

ten deutschen Kunsthandel umfaßt, vollzogen.

Der neue Verband führt den Namen „Deutscher

Reichsverband des Kunst- und Antiquitätenhan-

dels e. V. Sitz München“ und ist der Hauptgemein-

schaft des deutschen Einzelhandels Berlin, beige-

treten. Die alten Verbände wurden sofort in den

neuen Reichsverband übergeführt. Auch die „Ar-

beitsgemeinschaft nationalsozialistischer Kunst-

und Antiquitätenhändler Deutschlands“ hat sich

angeschlossen.

1. Vorsitzender des neugegründeten Verbandes

ist Pg. Herr Adolf Weinmüller, München,

stellvertretender 1. Vorsitzender Herr Walter

Fritzsche, Berlin, 2. Vorsitzender Herr

Dr. Sauermann i. Fa. J. Böhler, München.

Der „Deutsche Reichsverband des Kunst- und

Antiquitätenhandels e. V. München“ hat die Or-

ganisation des alten Reichsverbandes des deut-

schen Kunst- und Antiquitätenhandels e. V. Mün-

chen, die eine regionale und fachliche Gliederung

vorsieht, übernommen.

Es ist äußerst zu begrüßen, daß durch diese

endgültige und restlose Zusammenfassung des ge-

samten Kunst- und Antiquitätenhandels im Deut-

schen Reich, die Vorarbeit für den Ständischen

Aufbau durchgeführt ist.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Eduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h a r d D e u s c h. — Red.-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-

both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. — Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.

Kurfürstenstraße 76-77? zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln nur mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck H. S. Hermann G. m. b. H., Berlin SW 19.