4

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 48 vom 26. November 1933

• •

Nachrichten von Überall

Eröffnung der deutschen

Ausstellung in Florenz

Der deutsche Botschafter, Herr von Hassel,

der Minister Ercole, gr. uff. Tricarico, der

Generaldirektor für schöne Künste, on.

Brodrero, der Präsident der Konföderation der

Syndikate und Freie Berufe, Prof. Maraini,

Präsident der Syndikate der bildenden Künstler,

Exz. Felice Carena für die italienische Akademie,

das ganze Konsularkorps von Florenz und einige

Senatoren haben feierlich die deutsche Kunst-

ausstellung in Florenz eröffnet. Das national-

sozialistische Orchester, welches zur Zeit

die immer symbolisch das Tragische im

menschlichen Leben und Sein veranschaulichen.

Man fühlt gleichsam den Schritt der Welt-

geschichte, die harte Faust des Schicksals,

steht man diesen Werken gegenüber. Ihre un-

erhört wuchtige Sprache, eine Sprache der Ge-

balltheit und Spannung, packt, reißt mit.

In diesem Wollen steht Egger-Lienz ziemlich

allein. Einzig zu Hodler weisen Wege in der

Kunstauffassung, verschiedentlich sogar in der

Malweise. Wo der Künstler alltäglich wird,

wo er von dem Gewaltigen, Erschütternden

symbolischer Darstellung abgeht, da verlieren

seine Arbeiten an Kraft und Innerlichkeit, da

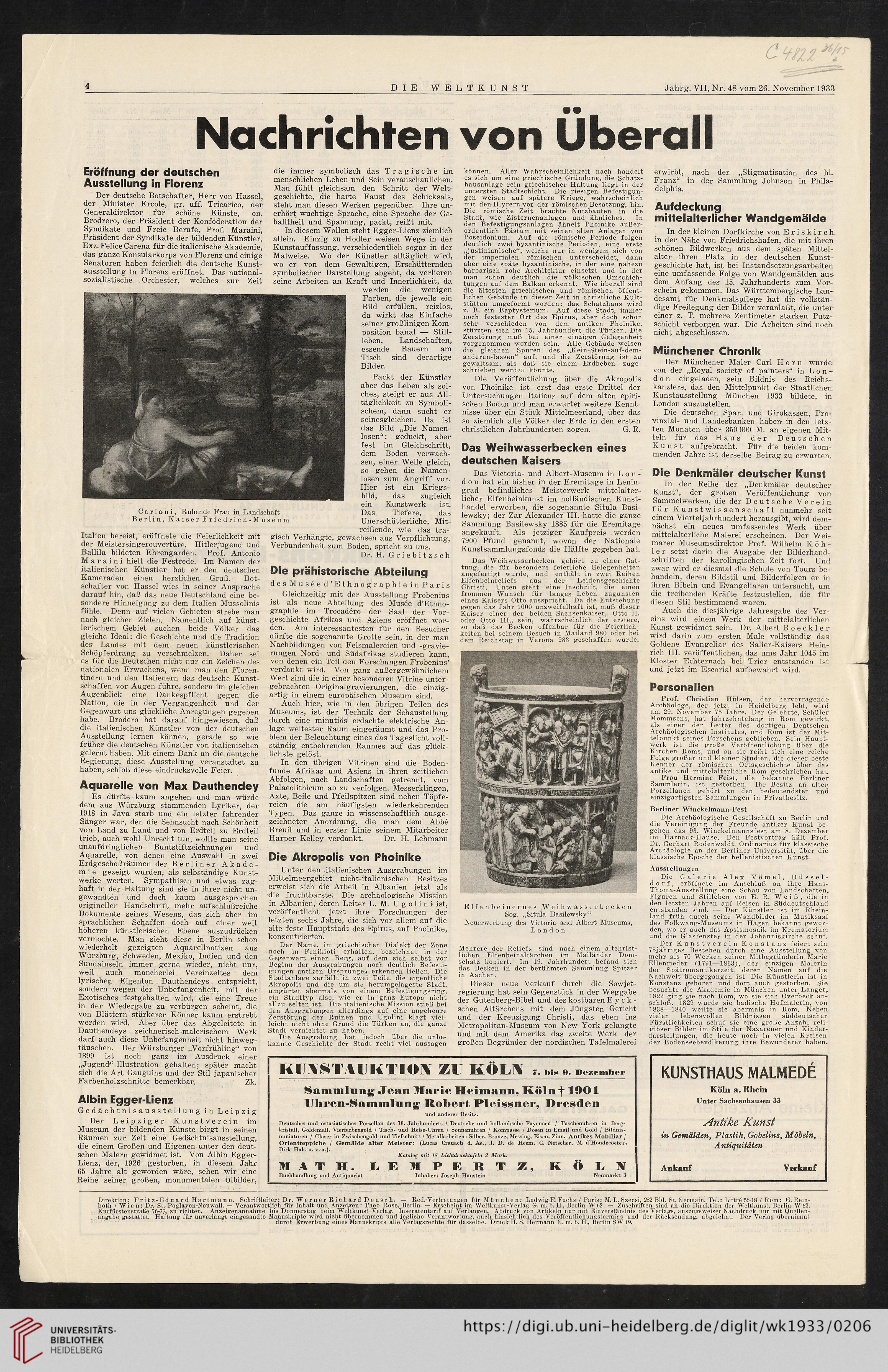

C a r i a n i, Ruhende Frau in Landschaft

Berlin, Kaiser Friedrich- Museum

werden die wenigen

Farben, die jeweils ein

Bild erfüllen, reizlos,

da wirkt das Einfache

seiner großlinigen Kom-

position banal — Still-

leben, Landschaften,

essende Bauern am

Tisch sind derartige

Bilder.

Packt der Künstler

aber das Leben als sol-

ches, steigt er aus All-

täglichkeit zu Symboli-

schem, dann sucht er

seinesgleichen. Da ist

das Bild „Die Namen-

losen“ : geduckt, aber

fest im Gleichschritt,

dem Boden verwach-

sen, einer Welle gleich,

so gehen die Namen-

losen zum Angriff vor.

Hier ist ein Kriegs-

bild, das zugleich

ein Kunstwerk ist.

Das Tiefere, das

Unerschütterliche, Mit-

Italien bereist, eröffnete die Feierlichkeit mit

der Meistersingerouvertüre. Hitlerjugend und

Bailila bildeten Ehrengarden. Prof. Antonio

Maraini hielt die Festrede. Im Namen der

italienischen Künstler bot er den deutschen

Kameraden einen herzlichen Gruß. Bot-

schafter von Hassel wies in seiner Ansprache

darauf hin, daß das neue Deutschland eine be-

sondere Hinneigung zu dem Italien Mussolinis

fühle. Denn auf vielen Gebieten strebe man

nach gleichen Zielen. Namentlich auf künst-

lerischem Gebiet suchen beide Völker das

gleiche Ideal: die Geschichte und die Tradition

des Landes mit dem neuen künstlerischen

Schöpferdrang zu verschmelzen. Daher sei

es für die Deutschen nicht nur ein Zeichen des

nationalen Erwachens, wenn man den Floren-

tinern und den Italienern das deutsche Kunst-

schaffen vor Augen führe, sondern im gleichen

Augenblick eine Dankespflicht gegen die

Nation, die in der Vergangenheit und der

Gegenwart uns glückliche Anregungen gegeben

habe. Brodero hat darauf hingewiesen, daß

die italienischen Künstler von der deutschen

Ausstellung lernen können, gerade so wie

früher die deutschen Künstler von italienischen

gelernt haben. Mit einem Dank an die deutsche

Regierung, diese Ausstellung veranstaltet zu

haben, schloß diese eindrucksvolle Feier.

Aquarelle von Max Dauthendey

Es dürfte kaum angehen und man würde

dem aus Würzburg stammenden Lyriker, der

1918 in Java starb und ein letzter fahrender

Sänger war, den die Sehnsucht nach Schönheit

von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil

trieb, auch wohl Unrecht tun, wollte man seine

unaufdringlichen Buntstiftzeichnungen und

Aquarelle, von denen eine Auswahl in zwei

Erdgeschoßräumen der Berliner Akade-

m i e gezeigt wurden, als selbständige Kunst-

werke werten. Sympathisch und etwas zag-

haft in der Haltung sind sie in ihrer nicht un-

gewandten und doch kaum ausgesprochen

originellen Handschrift mehr aufschlußreiche

Dokumente seines Wesens, das sich aber im

sprachlichen Schaffen doch auf einer weit

höheren künstlerischen Ebene auszudrücken

vermochte. Man sieht diese in Berlin schon

wiederholt gezeigten Aquarellnotizen aus

Würzburg, Schweden, Mexiko, Indien und den

Sundainseln immer gerne wieder, nicht nur,

weil auch mancherlei Vereinzeltes dem

lyrischen Eigenton Dauthendeys entspricht,

sondern wegen der Unbefangenheit, mit der

Exotisches festgehalten wird, die eine Treue

in der Wiedergabe zu verbürgen scheint, die

von Blättern stärkerer Könner kaum erstrebt

werden wird. Aber über das Abgeleitete in

Dauthendeys zeichnerisch-malerischem Werk

darf auch diese Unbefangenheit nicht hinweg-

täuschen. Der Würzburger „Vorfrühling“ von

reißende, wie das tra-

gisch Verhängte, gewachsen aus Verpflichtung,

Verbundenheit zum Boden, spricht zu uns.

Dr. H. Griebitzsch

Die prähistorische Abteilung

des Musee d’Ethnographie in Paris

Gleichzeitig mit der Ausstellung Frobenius

ist als neue Abteilung des Musee d’Ethno-

graphie im Trocadero der Saal der Vor-

geschichte Afrikas und Asiens eröffnet wor-

den. Am interessantesten für den Besucher

dürfte die sogenannte Grotte sein, in der man

Nachbildungen von Felsmalereien und -gravie-

rungen Nord- und Südafrikas studieren kann,

von denen ein Teil den Forschungen Frobenius’

verdankt wird. Von ganz außergewöhnlichem

Wert sind die in einer besonderen Vitrine unter-

gebrachten Originalgravierungen, die einzig-

artig in einem europäischen Museum sind.

Auch hier, wie in den übrigen Teilen des

Museums, ist der Technik der Schaustellung

durch eine minutiös erdachte elektrische An-

lage weitester Raum eingeräumt und das Pro-

blem der Beleuchtung eines das Tageslicht voll-

ständig entbehrenden Raumes auf das glück-

lichste gelöst.

In den übrigen Vitrinen sind die Boden-

funde Afrikas und Asiens in ihren zeitlichen

Abfolgen, nach Landschaften getrennt, vom

Palaeolithicum ab zu verfolgen. Messerklingen,

Äxte, Beile und Pfeilspitzen sind neben Töpfe-

reien die am häufigsten wiederkehrenden

Typen. Das ganze in wissenschaftlich ausge-

zeichneter Anordnung, die man dem Abbe

Breuil und in erster Linie seinem Mitarbeiter

Harper Kelley verdankt. Dr. H. Lehmann

Die Akropolis von Phoinike

Unter den italienischen Ausgrabungen im

Mittelmeergebiet nicht-italienischen Besitzes

erweist sich die Arbeit in Albanien jetzt als

die fruchtbarste. Die archäologische Mission

in Albanien, deren Leiter L. M. U g o 1 i n i ist,

veröffentlicht jetzt ihre Forschungen der

letzten sechs Jahre, die sich vor allem auf die

alte feste Hauptstadt des Epirus, auf Phoinike,

konzentrierten.

Der Name, im griechischen Dialekt der Zone

noch in Fenikioti erhalten, bezeichnet in der

Gegenwart einen Berg, auf dem sich selbst vor

Beginn der Ausgrabungen noch deutlich Befesti-

gungen antiken Ursprunges erkennen ließen. Die

Stadtanlage zerfällt in zwei Teile, die eigentliche

Akropolis und die um sie herumgelagerte Stadt,

umgürtet abermals von einem Befestigungsring,

ein Stadttyp also, wie er in ganz Europa nicht

allzu selten ist. Die italienische Mission stieß bei

den Ausgrabungen allerdings auf eine ungeheure

Zerstörung der Ruinen und Ugolini klagt viel-

leicht nicht ohne Grund die Türken an, die ganze

Stadt vernichtet zu haben.

Die Ausgrabung hat jedoch über die unbe-

kannte Geschichte der Stadt recht viel aussagen

können. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt

es sich um eine griechische Gründung, die Schatz-

hausanlage rein griechischer Haltung liegt in der

untersten Stadtschicht. Die riesigen Befestigun-

gen weisen auf spätere Kriege, wahrscheinlich

mit den Illyrern vor der römischen Besatzung, hin.

Die römische Zeit brachte Nutzbauten in die

Stadt, wie Zisternenanlagen und ähnliches. In

den Befestigungsanlagen ähnelt Phoinike außer-

ordentlich Pästum mit seinen alten Anlagen von

Poseidonium. Auf die römische Periode folgen

deutlich zwei byzantinische Perioden, eine erste

„justinianische“, welche nur in wenigem sich von

der imperialen römischen unterscheidet, dann

aber eine späte byzantinische, in der eine nahezu

barbarisch rohe Architektur einsetzt und in der

man schon deutlich die völkischen Umschich-

tungen auf dem Balkan erkennt. Wie überall sind

die ältesten griechischen und römischen öffent-

lichen Gebäude in dieser Zeit in christliche Kult-

stätten umgeformt worden: das Schatzhaus wird

z. B. ein Baptysterium. Auf diese Stadt, immer

noch festester Ort des Epirus, aber doch schon

sehr verschieden von dem antiken Phoinike,

stürzten sich im 15. Jahrhundert die Türken. Die

Zerstörung muß bei einer einzigen Gelegenheit

vorgenommen worden sein. Alle Gebäude weisen

die gleichen Spuren des „Kein-Stein-auf-dem-

anderen-lassen“ auf, und die Zerstörung ist zu

gewaltsam, als daß sie einem Erdbeben zuge-

schrieben werden könnte.

Die Veröffentlichung über die Akropolis

von Phoinike ist erst das erste Drittel der

Untersuchungen Italiens auf dem alten epiri-

schen Boden und man erwartet weitere Kennt-

nisse über ein Stück Mittelmeerland, über das

so ziemlich alle Völker der Erde in den ersten

christlichen Jahrhunderten zogen. G. R.

Das Weihwasserbecken eines

deutschen Kaisers

Das Victoria- und Albert-Museum in Lon-

don hat ein bisher in der Eremitage in Lenin-

grad befindliches Meisterwerk mittelalter-

licher Elfenbeinkunst im holländischen Kunst-

handel erworben, die sogenannte Situla Basi-

lewsky; der Zar Alexander III. hatte die ganze

Sammlung Basilewsky 1885 für die Eremitage

angekauft. Als jetziger Kaufpreis werden

7900 Pfund genannt, wovon der Nationale

Kunstsammlungsfonds die Hälfte gegeben hat.

Das Weihwasserbecken gehört zu einer Gat-

tung, die für besonders feierliche Gelegenheiten

angefertigt wurde, und enthält in zwei Reihen

Elfenbeinreliefs aus der Leidensgeschichte

Christi. Unten steht eine Inschrift, die einen

frommen Wunsch für langes Leben zugunsten

eines Kaisers Otto ausspricht. Da die Entstehung

gegen das Jahr 1000 unzweifelhaft ist, muß dieser

Kaiser einer der beiden Sachsenkaiser, Otto II.

oder Otto III., sein, wahrscheinlich der erstere,

so daß das Becken offenbar für die Feierlich-

keiten bei seinem Besuch in Mailand 980 oder bei

dem Reichstag in Verona 983 geschaffen wurde.

Elfenbeinernes Weihwasserbecken

Sog. „Situla Basilewsky“

Neuerwerbung des Victoria and Albert Museums,

London

Mehrere der Reliefs sind nach einem altchrist-

lichen Elfenbeinaltärchen im Mailänder Dom-

schatz kopiert. Im 19. Jahrhundert befand sich

das Becken in der berühmten Sammlung Spitzer

in Aachen.

Dieser neue Verkauf durch die Sowjet-

regierung hat sein Gegenstück in der Weggabe

der Gutenberg-Bibel und des kostbaren Eyck-

sehen Altärchens mit dem Jüngsten Gericht

und der Kreuzigung Christi, das eben ins

Metropolitan-Museum von New York gelangte

und mit dem Amerika das zweite Werk der

großen Begründer der nordischen Tafelmalerei

1899 ist noch ganz im Ausdruck einer

„Jugend“-Illustration gehalten; später macht

sich die Art Gauguins und der Stil japanischer

Farbenholzschnitte bemerkbar. Zk.

Albin Egger-Lienz

Gedächtnisausstellung in Leipzig

Der Leipziger Kunstverein im

Museum der bildenden Künste birgt in seinen

Räumen zur Zeit eine Gedächtnisausstellung,

die einem Großen und Eigenen unter den deut-

schen Malern gewidmet ist. Von Albin Egger-

Lienz, der, 1926 gestorben, in diesem Jahr

65 Jahre alt geworden wäre, sehen wir eine

Reihe seiner großen, monumentalen Ölbilder,

KU1¥STA<JKTIO1¥ ZU KÖI \ 7. bis 9. Ilezembei*

Sammlung Jean Marie Heimann, Kölnf 1901

Uhren-Sammlung Robert Pleissner, Dresden

und anderer Besitz.

Deutsches und ostasiatisches Porzellan des 18. Jahrhunderts / Deutsche und holländische Fayencen / Taschenuhren in Berg-

kristall, Goldemail, Vierfarbengold / Tisch- und Reise-Uhren / Sonnenuhren / Kompasse / Dosen in Email und Gold / Bildnis-

miniaturen / Gläser in Zwischengold und Tiefschnitt / Metallarbeiten: Silber, Bronze, Messing, Eisen, Zinn. Antikes Mobiliar /

Orientteppiche / Gemälde alter Meister: (Lucas Cranach d. Ae., J. D. de Heem, C. Netscher, M. d’Hondecoeter»

Dirk Hals u. v. a.).

Katalog mit 18 Lichtdrucktafeln 2 Mark.

MATH. EEMPERTZ, K Ö D >

Buchhandlung und Antiquariat Inhaber: Joseph Haustein Neumarkt 3

erwirbt, nach der „Stigmatisation des hl.

Franz“ in der Sammlung Johnson in Phila-

delphia.

Aufdeckung

mittelalterlicher Wandgemälde

In der kleinen Dorfkirche von Eriskirch

in der Nähe von Friedrichshafen, die mit ihren

schönen Bildwerken aus dem späten Mittel-

alter ihren Platz in der deutschen Kunst-

geschichte hat, ist bei Instandsetzungsarbeiten

eine umfassende Folge von Wandgemälden aus

dem Anfang des 15. Jahrhunderts zum Vor-

schein gekommen. Das Württembergische Lan-

desamt für Denkmalspflege hat die vollstän-

dige Freilegung der Bilder veranlaßt, die unter

einer z. T. mehrere Zentimeter starken Putz-

schicht verborgen war. Die Arbeiten sind noch

nicht abgeschlossen.

Münchener Chronik

Der Münchener Maler Carl Horn wurde

von der „Royal society of painters“ in Lon-

don eingeladen, sein Bildnis des Reichs-

kanzlers, das den Mittelpunkt der Staatlichen.

Kunstausstellung München 1933 bildete, in

London auszustellen.

Die deutschen Spar- und Girokassen, Pro-

vinzial- und Landesbanken haben in den letz-

ten Monaten über 350 000 M. an eigenen Mit-

teln für das Haus der Deutschen

Kunst aufgebracht. Für die beiden kom-

menden Jahre ist derselbe Betrag zu erwarten.

Die Denkmäler deutscher Kunst

In der Reihe der „Denkmäler deutscher

Kunst“, der großen Veröffentlichung von

Sammelwerken, die der Deutsche Verein

für Kunstwissenschaft nunmehr seit

einem Vierteljahrhundert herausgibt, wird dem-

nächst ein neues umfassendes Werk über

mittelalterliche Malerei erscheinen. Der Wei-

marer Museumsdirektor Prof. Wilhelm Köh-

1 e r setzt darin die Ausgabe der Bilderhand-

schriften der karolingischen Zeit fort. Und

zwar wird er diesmal die Schule von Tours be-

handeln, deren Bildstil und Bilderfolgen er in

ihren Bibeln und Evangeliaren untersucht, um

die treibenden Kräfte festzustellen, die für

diesen Stil bestimmend waren.

Auch die diesjährige Jahresgabe des Ver-

eins wird einem Werk der mittelalterlichen

Kunst gewidmet sein. Dr. Albert B o e c k 1 e r

wird darin zum ersten Male vollständig das

Goldene Evangeliar des Salier-Kaisers Hein-

rich III. veröffentlichen, das ums Jahr 1045 im

Kloster Echternach bei Trier entstanden ist

und jetzt im Escorial aufbewahrt wird.

Personalien

Prof. Christian Hülsen, der hervorragende

Archäologe, der jetzt in Heidelberg lebt, wird

am 29. November 75 Jahre. Der Gelehrte, Schüler

Mommsens, hat jahrzehntelang in Rom gewirkt,

als einer der Leiter des dortigen Deutschen

Archäologischen Institutes, und Rom ist der Mit-

telpunkt seines Forschens geblieben. Sein Haupt-

werk ist die große Veröffentlichung über die

Kirchen Roms, und an sie reiht sich eine reiche

Folge großer und kleiner Studien, die dieser beste

Kenner der römischen Oftsgeschichte über das

antike und mittelalterliche Rom geschrieben hat.

Frau Hermine Feist, die bekannte Berliner

Sammlerin, ist gestorben. Ihr Besitz an alten

Porzellanen gehört zu den bedeutendsten und

einzigartigsten Sammlungen in Privatbesitz.

Berliner Winckelmann-Fest

Die Archäologische Gesellschaft zu Berlin und

die Vereinigung der Freunde antiker Kunst be-

gehen das 93. Winckelmannsfest am 8. Dezember

im Harnack-Hause. Den Festvortrag hält Prof.

Dr. Gerhart Rodenwaldt. Ordinarius für klassische

Archäologie an der Berliner Universität, über die

klassische Epoche der hellenistischen Kunst.

Ausstellungen

Die Galerie Alex Vömel, Düssel-

dorf, eröffnete im Anschluß an ihre Hans-

Thoma-Ausstellung eine Schau von Landschaften,

Figuren und Stilleben von E. R. Weiß, die in

den letzten Jahren auf Reisen in Süddeutschland

entstanden sind. — Der Künstler ist im Rhein-

land früh durch seine Wandbilder im Musiksaal

des Folkwang-Museums in Hagen bekannt gewor-

den, wo er auch das Apsismosaik im Krematorium:

und die Glasfenster in der Johanniskirche schuf.

Der Kunstverein Konstanz feiert sein.

75jähriges Bestehen durch eine Ausstellung von

mehr als 70 Werken seiner Mitbegründerin Marie

Ellenrieder (1791—1863), der einzigen Malerin

der Spätromantikerzeit, deren Namen auf die

Nachwelt übergegangen ist Die Künstlerin ist in

Konstanz geboren und dort auch gestorben. Sie

besuchte die Akademie in München unter Langer,

1822 ging sie nach Rom, wo sie sich Overbeck an-

schloß. 1829 wurde sie badische Hofmalerin, von

1838—1840 weilte sie abermals in Rom. Neben

vielen lebensvollen Bildnissen süddeutscher

Fürstlichkeiten schuf sie eine große Anzahl reli-

giöser Bilder im Stile der Nazarener und Kinder-

darstellungen, die heute noch in vielen Kreisen

der Bodenseebevölkerung ihre Bewunderer haben.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Sduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s e h. — Red-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-

both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich fiir Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. -- Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.

Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln mir mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung fiir unverlangt'eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck II. S. Hermann G. m. b. II., Berlin SW 19.

DIE WELTKUNST

Jahrg. VII, Nr. 48 vom 26. November 1933

• •

Nachrichten von Überall

Eröffnung der deutschen

Ausstellung in Florenz

Der deutsche Botschafter, Herr von Hassel,

der Minister Ercole, gr. uff. Tricarico, der

Generaldirektor für schöne Künste, on.

Brodrero, der Präsident der Konföderation der

Syndikate und Freie Berufe, Prof. Maraini,

Präsident der Syndikate der bildenden Künstler,

Exz. Felice Carena für die italienische Akademie,

das ganze Konsularkorps von Florenz und einige

Senatoren haben feierlich die deutsche Kunst-

ausstellung in Florenz eröffnet. Das national-

sozialistische Orchester, welches zur Zeit

die immer symbolisch das Tragische im

menschlichen Leben und Sein veranschaulichen.

Man fühlt gleichsam den Schritt der Welt-

geschichte, die harte Faust des Schicksals,

steht man diesen Werken gegenüber. Ihre un-

erhört wuchtige Sprache, eine Sprache der Ge-

balltheit und Spannung, packt, reißt mit.

In diesem Wollen steht Egger-Lienz ziemlich

allein. Einzig zu Hodler weisen Wege in der

Kunstauffassung, verschiedentlich sogar in der

Malweise. Wo der Künstler alltäglich wird,

wo er von dem Gewaltigen, Erschütternden

symbolischer Darstellung abgeht, da verlieren

seine Arbeiten an Kraft und Innerlichkeit, da

C a r i a n i, Ruhende Frau in Landschaft

Berlin, Kaiser Friedrich- Museum

werden die wenigen

Farben, die jeweils ein

Bild erfüllen, reizlos,

da wirkt das Einfache

seiner großlinigen Kom-

position banal — Still-

leben, Landschaften,

essende Bauern am

Tisch sind derartige

Bilder.

Packt der Künstler

aber das Leben als sol-

ches, steigt er aus All-

täglichkeit zu Symboli-

schem, dann sucht er

seinesgleichen. Da ist

das Bild „Die Namen-

losen“ : geduckt, aber

fest im Gleichschritt,

dem Boden verwach-

sen, einer Welle gleich,

so gehen die Namen-

losen zum Angriff vor.

Hier ist ein Kriegs-

bild, das zugleich

ein Kunstwerk ist.

Das Tiefere, das

Unerschütterliche, Mit-

Italien bereist, eröffnete die Feierlichkeit mit

der Meistersingerouvertüre. Hitlerjugend und

Bailila bildeten Ehrengarden. Prof. Antonio

Maraini hielt die Festrede. Im Namen der

italienischen Künstler bot er den deutschen

Kameraden einen herzlichen Gruß. Bot-

schafter von Hassel wies in seiner Ansprache

darauf hin, daß das neue Deutschland eine be-

sondere Hinneigung zu dem Italien Mussolinis

fühle. Denn auf vielen Gebieten strebe man

nach gleichen Zielen. Namentlich auf künst-

lerischem Gebiet suchen beide Völker das

gleiche Ideal: die Geschichte und die Tradition

des Landes mit dem neuen künstlerischen

Schöpferdrang zu verschmelzen. Daher sei

es für die Deutschen nicht nur ein Zeichen des

nationalen Erwachens, wenn man den Floren-

tinern und den Italienern das deutsche Kunst-

schaffen vor Augen führe, sondern im gleichen

Augenblick eine Dankespflicht gegen die

Nation, die in der Vergangenheit und der

Gegenwart uns glückliche Anregungen gegeben

habe. Brodero hat darauf hingewiesen, daß

die italienischen Künstler von der deutschen

Ausstellung lernen können, gerade so wie

früher die deutschen Künstler von italienischen

gelernt haben. Mit einem Dank an die deutsche

Regierung, diese Ausstellung veranstaltet zu

haben, schloß diese eindrucksvolle Feier.

Aquarelle von Max Dauthendey

Es dürfte kaum angehen und man würde

dem aus Würzburg stammenden Lyriker, der

1918 in Java starb und ein letzter fahrender

Sänger war, den die Sehnsucht nach Schönheit

von Land zu Land und von Erdteil zu Erdteil

trieb, auch wohl Unrecht tun, wollte man seine

unaufdringlichen Buntstiftzeichnungen und

Aquarelle, von denen eine Auswahl in zwei

Erdgeschoßräumen der Berliner Akade-

m i e gezeigt wurden, als selbständige Kunst-

werke werten. Sympathisch und etwas zag-

haft in der Haltung sind sie in ihrer nicht un-

gewandten und doch kaum ausgesprochen

originellen Handschrift mehr aufschlußreiche

Dokumente seines Wesens, das sich aber im

sprachlichen Schaffen doch auf einer weit

höheren künstlerischen Ebene auszudrücken

vermochte. Man sieht diese in Berlin schon

wiederholt gezeigten Aquarellnotizen aus

Würzburg, Schweden, Mexiko, Indien und den

Sundainseln immer gerne wieder, nicht nur,

weil auch mancherlei Vereinzeltes dem

lyrischen Eigenton Dauthendeys entspricht,

sondern wegen der Unbefangenheit, mit der

Exotisches festgehalten wird, die eine Treue

in der Wiedergabe zu verbürgen scheint, die

von Blättern stärkerer Könner kaum erstrebt

werden wird. Aber über das Abgeleitete in

Dauthendeys zeichnerisch-malerischem Werk

darf auch diese Unbefangenheit nicht hinweg-

täuschen. Der Würzburger „Vorfrühling“ von

reißende, wie das tra-

gisch Verhängte, gewachsen aus Verpflichtung,

Verbundenheit zum Boden, spricht zu uns.

Dr. H. Griebitzsch

Die prähistorische Abteilung

des Musee d’Ethnographie in Paris

Gleichzeitig mit der Ausstellung Frobenius

ist als neue Abteilung des Musee d’Ethno-

graphie im Trocadero der Saal der Vor-

geschichte Afrikas und Asiens eröffnet wor-

den. Am interessantesten für den Besucher

dürfte die sogenannte Grotte sein, in der man

Nachbildungen von Felsmalereien und -gravie-

rungen Nord- und Südafrikas studieren kann,

von denen ein Teil den Forschungen Frobenius’

verdankt wird. Von ganz außergewöhnlichem

Wert sind die in einer besonderen Vitrine unter-

gebrachten Originalgravierungen, die einzig-

artig in einem europäischen Museum sind.

Auch hier, wie in den übrigen Teilen des

Museums, ist der Technik der Schaustellung

durch eine minutiös erdachte elektrische An-

lage weitester Raum eingeräumt und das Pro-

blem der Beleuchtung eines das Tageslicht voll-

ständig entbehrenden Raumes auf das glück-

lichste gelöst.

In den übrigen Vitrinen sind die Boden-

funde Afrikas und Asiens in ihren zeitlichen

Abfolgen, nach Landschaften getrennt, vom

Palaeolithicum ab zu verfolgen. Messerklingen,

Äxte, Beile und Pfeilspitzen sind neben Töpfe-

reien die am häufigsten wiederkehrenden

Typen. Das ganze in wissenschaftlich ausge-

zeichneter Anordnung, die man dem Abbe

Breuil und in erster Linie seinem Mitarbeiter

Harper Kelley verdankt. Dr. H. Lehmann

Die Akropolis von Phoinike

Unter den italienischen Ausgrabungen im

Mittelmeergebiet nicht-italienischen Besitzes

erweist sich die Arbeit in Albanien jetzt als

die fruchtbarste. Die archäologische Mission

in Albanien, deren Leiter L. M. U g o 1 i n i ist,

veröffentlicht jetzt ihre Forschungen der

letzten sechs Jahre, die sich vor allem auf die

alte feste Hauptstadt des Epirus, auf Phoinike,

konzentrierten.

Der Name, im griechischen Dialekt der Zone

noch in Fenikioti erhalten, bezeichnet in der

Gegenwart einen Berg, auf dem sich selbst vor

Beginn der Ausgrabungen noch deutlich Befesti-

gungen antiken Ursprunges erkennen ließen. Die

Stadtanlage zerfällt in zwei Teile, die eigentliche

Akropolis und die um sie herumgelagerte Stadt,

umgürtet abermals von einem Befestigungsring,

ein Stadttyp also, wie er in ganz Europa nicht

allzu selten ist. Die italienische Mission stieß bei

den Ausgrabungen allerdings auf eine ungeheure

Zerstörung der Ruinen und Ugolini klagt viel-

leicht nicht ohne Grund die Türken an, die ganze

Stadt vernichtet zu haben.

Die Ausgrabung hat jedoch über die unbe-

kannte Geschichte der Stadt recht viel aussagen

können. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt

es sich um eine griechische Gründung, die Schatz-

hausanlage rein griechischer Haltung liegt in der

untersten Stadtschicht. Die riesigen Befestigun-

gen weisen auf spätere Kriege, wahrscheinlich

mit den Illyrern vor der römischen Besatzung, hin.

Die römische Zeit brachte Nutzbauten in die

Stadt, wie Zisternenanlagen und ähnliches. In

den Befestigungsanlagen ähnelt Phoinike außer-

ordentlich Pästum mit seinen alten Anlagen von

Poseidonium. Auf die römische Periode folgen

deutlich zwei byzantinische Perioden, eine erste

„justinianische“, welche nur in wenigem sich von

der imperialen römischen unterscheidet, dann

aber eine späte byzantinische, in der eine nahezu

barbarisch rohe Architektur einsetzt und in der

man schon deutlich die völkischen Umschich-

tungen auf dem Balkan erkennt. Wie überall sind

die ältesten griechischen und römischen öffent-

lichen Gebäude in dieser Zeit in christliche Kult-

stätten umgeformt worden: das Schatzhaus wird

z. B. ein Baptysterium. Auf diese Stadt, immer

noch festester Ort des Epirus, aber doch schon

sehr verschieden von dem antiken Phoinike,

stürzten sich im 15. Jahrhundert die Türken. Die

Zerstörung muß bei einer einzigen Gelegenheit

vorgenommen worden sein. Alle Gebäude weisen

die gleichen Spuren des „Kein-Stein-auf-dem-

anderen-lassen“ auf, und die Zerstörung ist zu

gewaltsam, als daß sie einem Erdbeben zuge-

schrieben werden könnte.

Die Veröffentlichung über die Akropolis

von Phoinike ist erst das erste Drittel der

Untersuchungen Italiens auf dem alten epiri-

schen Boden und man erwartet weitere Kennt-

nisse über ein Stück Mittelmeerland, über das

so ziemlich alle Völker der Erde in den ersten

christlichen Jahrhunderten zogen. G. R.

Das Weihwasserbecken eines

deutschen Kaisers

Das Victoria- und Albert-Museum in Lon-

don hat ein bisher in der Eremitage in Lenin-

grad befindliches Meisterwerk mittelalter-

licher Elfenbeinkunst im holländischen Kunst-

handel erworben, die sogenannte Situla Basi-

lewsky; der Zar Alexander III. hatte die ganze

Sammlung Basilewsky 1885 für die Eremitage

angekauft. Als jetziger Kaufpreis werden

7900 Pfund genannt, wovon der Nationale

Kunstsammlungsfonds die Hälfte gegeben hat.

Das Weihwasserbecken gehört zu einer Gat-

tung, die für besonders feierliche Gelegenheiten

angefertigt wurde, und enthält in zwei Reihen

Elfenbeinreliefs aus der Leidensgeschichte

Christi. Unten steht eine Inschrift, die einen

frommen Wunsch für langes Leben zugunsten

eines Kaisers Otto ausspricht. Da die Entstehung

gegen das Jahr 1000 unzweifelhaft ist, muß dieser

Kaiser einer der beiden Sachsenkaiser, Otto II.

oder Otto III., sein, wahrscheinlich der erstere,

so daß das Becken offenbar für die Feierlich-

keiten bei seinem Besuch in Mailand 980 oder bei

dem Reichstag in Verona 983 geschaffen wurde.

Elfenbeinernes Weihwasserbecken

Sog. „Situla Basilewsky“

Neuerwerbung des Victoria and Albert Museums,

London

Mehrere der Reliefs sind nach einem altchrist-

lichen Elfenbeinaltärchen im Mailänder Dom-

schatz kopiert. Im 19. Jahrhundert befand sich

das Becken in der berühmten Sammlung Spitzer

in Aachen.

Dieser neue Verkauf durch die Sowjet-

regierung hat sein Gegenstück in der Weggabe

der Gutenberg-Bibel und des kostbaren Eyck-

sehen Altärchens mit dem Jüngsten Gericht

und der Kreuzigung Christi, das eben ins

Metropolitan-Museum von New York gelangte

und mit dem Amerika das zweite Werk der

großen Begründer der nordischen Tafelmalerei

1899 ist noch ganz im Ausdruck einer

„Jugend“-Illustration gehalten; später macht

sich die Art Gauguins und der Stil japanischer

Farbenholzschnitte bemerkbar. Zk.

Albin Egger-Lienz

Gedächtnisausstellung in Leipzig

Der Leipziger Kunstverein im

Museum der bildenden Künste birgt in seinen

Räumen zur Zeit eine Gedächtnisausstellung,

die einem Großen und Eigenen unter den deut-

schen Malern gewidmet ist. Von Albin Egger-

Lienz, der, 1926 gestorben, in diesem Jahr

65 Jahre alt geworden wäre, sehen wir eine

Reihe seiner großen, monumentalen Ölbilder,

KU1¥STA<JKTIO1¥ ZU KÖI \ 7. bis 9. Ilezembei*

Sammlung Jean Marie Heimann, Kölnf 1901

Uhren-Sammlung Robert Pleissner, Dresden

und anderer Besitz.

Deutsches und ostasiatisches Porzellan des 18. Jahrhunderts / Deutsche und holländische Fayencen / Taschenuhren in Berg-

kristall, Goldemail, Vierfarbengold / Tisch- und Reise-Uhren / Sonnenuhren / Kompasse / Dosen in Email und Gold / Bildnis-

miniaturen / Gläser in Zwischengold und Tiefschnitt / Metallarbeiten: Silber, Bronze, Messing, Eisen, Zinn. Antikes Mobiliar /

Orientteppiche / Gemälde alter Meister: (Lucas Cranach d. Ae., J. D. de Heem, C. Netscher, M. d’Hondecoeter»

Dirk Hals u. v. a.).

Katalog mit 18 Lichtdrucktafeln 2 Mark.

MATH. EEMPERTZ, K Ö D >

Buchhandlung und Antiquariat Inhaber: Joseph Haustein Neumarkt 3

erwirbt, nach der „Stigmatisation des hl.

Franz“ in der Sammlung Johnson in Phila-

delphia.

Aufdeckung

mittelalterlicher Wandgemälde

In der kleinen Dorfkirche von Eriskirch

in der Nähe von Friedrichshafen, die mit ihren

schönen Bildwerken aus dem späten Mittel-

alter ihren Platz in der deutschen Kunst-

geschichte hat, ist bei Instandsetzungsarbeiten

eine umfassende Folge von Wandgemälden aus

dem Anfang des 15. Jahrhunderts zum Vor-

schein gekommen. Das Württembergische Lan-

desamt für Denkmalspflege hat die vollstän-

dige Freilegung der Bilder veranlaßt, die unter

einer z. T. mehrere Zentimeter starken Putz-

schicht verborgen war. Die Arbeiten sind noch

nicht abgeschlossen.

Münchener Chronik

Der Münchener Maler Carl Horn wurde

von der „Royal society of painters“ in Lon-

don eingeladen, sein Bildnis des Reichs-

kanzlers, das den Mittelpunkt der Staatlichen.

Kunstausstellung München 1933 bildete, in

London auszustellen.

Die deutschen Spar- und Girokassen, Pro-

vinzial- und Landesbanken haben in den letz-

ten Monaten über 350 000 M. an eigenen Mit-

teln für das Haus der Deutschen

Kunst aufgebracht. Für die beiden kom-

menden Jahre ist derselbe Betrag zu erwarten.

Die Denkmäler deutscher Kunst

In der Reihe der „Denkmäler deutscher

Kunst“, der großen Veröffentlichung von

Sammelwerken, die der Deutsche Verein

für Kunstwissenschaft nunmehr seit

einem Vierteljahrhundert herausgibt, wird dem-

nächst ein neues umfassendes Werk über

mittelalterliche Malerei erscheinen. Der Wei-

marer Museumsdirektor Prof. Wilhelm Köh-

1 e r setzt darin die Ausgabe der Bilderhand-

schriften der karolingischen Zeit fort. Und

zwar wird er diesmal die Schule von Tours be-

handeln, deren Bildstil und Bilderfolgen er in

ihren Bibeln und Evangeliaren untersucht, um

die treibenden Kräfte festzustellen, die für

diesen Stil bestimmend waren.

Auch die diesjährige Jahresgabe des Ver-

eins wird einem Werk der mittelalterlichen

Kunst gewidmet sein. Dr. Albert B o e c k 1 e r

wird darin zum ersten Male vollständig das

Goldene Evangeliar des Salier-Kaisers Hein-

rich III. veröffentlichen, das ums Jahr 1045 im

Kloster Echternach bei Trier entstanden ist

und jetzt im Escorial aufbewahrt wird.

Personalien

Prof. Christian Hülsen, der hervorragende

Archäologe, der jetzt in Heidelberg lebt, wird

am 29. November 75 Jahre. Der Gelehrte, Schüler

Mommsens, hat jahrzehntelang in Rom gewirkt,

als einer der Leiter des dortigen Deutschen

Archäologischen Institutes, und Rom ist der Mit-

telpunkt seines Forschens geblieben. Sein Haupt-

werk ist die große Veröffentlichung über die

Kirchen Roms, und an sie reiht sich eine reiche

Folge großer und kleiner Studien, die dieser beste

Kenner der römischen Oftsgeschichte über das

antike und mittelalterliche Rom geschrieben hat.

Frau Hermine Feist, die bekannte Berliner

Sammlerin, ist gestorben. Ihr Besitz an alten

Porzellanen gehört zu den bedeutendsten und

einzigartigsten Sammlungen in Privatbesitz.

Berliner Winckelmann-Fest

Die Archäologische Gesellschaft zu Berlin und

die Vereinigung der Freunde antiker Kunst be-

gehen das 93. Winckelmannsfest am 8. Dezember

im Harnack-Hause. Den Festvortrag hält Prof.

Dr. Gerhart Rodenwaldt. Ordinarius für klassische

Archäologie an der Berliner Universität, über die

klassische Epoche der hellenistischen Kunst.

Ausstellungen

Die Galerie Alex Vömel, Düssel-

dorf, eröffnete im Anschluß an ihre Hans-

Thoma-Ausstellung eine Schau von Landschaften,

Figuren und Stilleben von E. R. Weiß, die in

den letzten Jahren auf Reisen in Süddeutschland

entstanden sind. — Der Künstler ist im Rhein-

land früh durch seine Wandbilder im Musiksaal

des Folkwang-Museums in Hagen bekannt gewor-

den, wo er auch das Apsismosaik im Krematorium:

und die Glasfenster in der Johanniskirche schuf.

Der Kunstverein Konstanz feiert sein.

75jähriges Bestehen durch eine Ausstellung von

mehr als 70 Werken seiner Mitbegründerin Marie

Ellenrieder (1791—1863), der einzigen Malerin

der Spätromantikerzeit, deren Namen auf die

Nachwelt übergegangen ist Die Künstlerin ist in

Konstanz geboren und dort auch gestorben. Sie

besuchte die Akademie in München unter Langer,

1822 ging sie nach Rom, wo sie sich Overbeck an-

schloß. 1829 wurde sie badische Hofmalerin, von

1838—1840 weilte sie abermals in Rom. Neben

vielen lebensvollen Bildnissen süddeutscher

Fürstlichkeiten schuf sie eine große Anzahl reli-

giöser Bilder im Stile der Nazarener und Kinder-

darstellungen, die heute noch in vielen Kreisen

der Bodenseebevölkerung ihre Bewunderer haben.

KUNSTHAUS MALMEDE

Köln a. Rhein

Unter Sachsenhausen 33

Antike Kunst

in Gemälden, Plastik, Gobelins, Möbeln,

Antiquitäten

Ankauf Verkauf

Direktion: Fritz-Sduard Hartmann. Schriftleiter: Dr. W e r n e r R i c h ar d D e u s e h. — Red-Vertretungen für München: Ludwig F. Fuchs / Paris: M. L. Szecsi, 232 Bld. St. Germain, Tel.: Littre 56-18 / Rom: G. Rein-

both / Wien: Dr. St. Poglayen-Neuwall. — Verantwortlich fiir Inhalt und Anzeigen: Theo Rose, Berlin. — Erscheint im Weltkunst-Verlag G. m. b. H., Berlin W 62. -- Zuschriften sind an die Direktion der Weltkunst, Berlin W 62.

Kurfürstenstraße 76-77, zu richten. Anzeigenannahme bis Donnerstag beim Weltkunst-Verlag. Inseratentarif auf Verlangen. Abdruck von Artikeln mir mit Einverständnis des Verlags, auszugsweiser Nachdruck nur mit Quellen-

angabe gestattet. Haftung fiir unverlangt'eingesandte Manuskripte wird nicht übernommen und jegliche Verantwortung, auch hinsichtlich des Veröffentlichungstermins und der Rücksendung, abgelehnt. Der Verlag übernimmt

durch Erwerbung eines Manuskripts alle Verlagsrechte für dasselbe. Druck II. S. Hermann G. m. b. II., Berlin SW 19.