2

DIE WELT KUNST

Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933

Das letzte Quartal 1933 läuft mit dieser

Nummer ab. Wir bitten, die Abonnements-

gebühr für das I. Quartal 1934 im Betrage von

4,50 RM (für Deutschland) oder 5,50 RM (für

das Ausland), bzw. für das erste Halbjahr

9,— (resp. 11 RM) oder für das ganze

Jahr 1934 RM 18,— (resp. RM 22,—) b i s

zum 5. Januar 1934 einzusenden. Wir wer-

den uns andernfalls erlauben, den Quartals-

betrag durch die Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

beiden überragenden Persönlichkeiten zum

Ausdruck bringen.

Eine Zeit, die wieder dahin gelangte, Aqua-

relle und Zeichnungen von Dürers, Grünewalds,

Cranachs und anderer großer Meister Hand

ihren Oelbildern gegenüber nicht als etwas

zweitrangiges, sondern als eine Kunst mit

andern Ausdrucksmitteln zu empfinden, wird

dieser neugeschaffenen Abteilung, die zu der

eigentlichen, sich vorläufig erst im Oberge-

schoß entwickelnden Gemäldesammlung organi-

schen Anschluß finden wird, ihre Zustimmung

und aufmerksame Teilnahme nicht versagen

und sie wird die Erwartung hegen, daß hier-

nach der Anschluß einer graphischen Abtei-

lung an die Nationalgalerie, berufen, das beste

des jüngeren deutschen Kunstschaffens auf den

Gebieten von Lithographie, Radierung, Holz-

schnitt usw. zu veranschaulichen, wohl nur

noch eine Frage der Zeit sein kann. Sie muß

anerkennen, wie stark sich auch im Ober-

geschoß die — wie schon gesagt worden ist

— vorerst mehr in der Gesamthaltung als in

den Einzelgruppierungen sichtbare Gliederung

zugunsten der jüngeren Kräfte erweitert hat.

Auch in diesem Dutzend von Räumen ist alles,

wozu die sehr hellen Wandanstriche in Gelb,

Graublau, Blaßrot usw. einen vorzüglichen

Inhalt Nr. 52/53

Zur Neuordnung im Berliner Kronprinzen-

palais .2

Hendrick und Barent Avercamp (mit Abb.) . 2

Auf den Spuren alter Meister II (mit 2 Abb.) 2

Chinesische Seidenstickereien (mit 2 Abb.) . 3

Neuerwerbungen des Wiener kunsthistori-

schen Museums (mit 2 Abb.). 3

Bekanntmachung des Bundes .... 3

Ausstellungen (mit Abb.). 4

Literatur . 4

P t c i s b 2. AAib.).-. &

Auktionskalender. 5

Nachrichten von Überall . 6

Abbildungen:

Das Wilton-Diptychon.1

S.-F. Ravenet, Kupferstich . . ..2

Nach Paolo Feronese, Venus und Adonis ... 2

H. Av e r k amp, Winter bei Alkmaar.2

Tierkampfszene (Elch und Greif) .3

Chinesische Seidenstickerei.3

Relief, Christus am Kreuze .3

S il b er ver g o 1 d et er R eis e alt ar .3

H. Ferb er, Mädchenkopf.. . • 4

A. Engh, Landschaft mir Kuhherde.4

P. da Mi 1 an o (?), Marmorbüste eines Prinzen ... 5

F. L a u r a n a, Marmorbüste einer Prinzessin .... 6

Auf den Spuren

alter Meister

Funde in Privatbesitz

II.

Veroneses „Venus und Adonis"

Unter Paolo Veroneses mythologischen

Darstellungen ist in der neuen Kunstliteratur

eine Komposition völlig übersehen worden.

Sie wird weder von Hadeln, noch in der Vero-

nese-Monographie von Fiocco (1928), noch in

dem diesen Künstler behandelnden Abschnitt

der Storia dell’arte italiana von A. Venturi

(Bd. IX, 4; 1929) erwähnt. Und doch ist sie

einst sehr populär gewesen.

Es handelt sich hier um eine ganz von den

bekannten Bildern von Veronese im Prado

(Nr. 482) und in Darmstadt (Nr. 96) unab-

hängige Bearbeitung des Themas. Auf dem

Madrider Bilde (Fiocco, Taf. LXXXVIH)

wacht Venus über den Schlaf des auf ihrem

S.-F. R a v e n e t, Kupferstich nach Veroneses

„Venus und Adonis“ der ehern. Slg. Dupille

Berlin, Kupferstichkabinett

Schoß ruhenden Adonis; auf dem stark von

Tizians Meisterwerk im Prado beeinflußten

Gemälde des Darmstädter Museums (abgebil-

*) Raffaello Borghini (Riposo, ed.

1584, p. 563); in seiner raschen Aufzählung Vero-

neses Werke vergißt er nicht, unter dem „zu-

letzt“ (also um 1580) ausgeführten Gemälden

..ein herrliches Bild, mit lebensgroßen Figuren“

der Venus und Adonis zu erwähnen.

det im Jahrbuch der

Preuß. Kunstsammlun-

gen, Bd. 36, 1915 S. 123)

nimmt Adonis von der

vom Rücken gesehenen

Göttin Abschied. Auf

dem hier zum erstenmal

reproduzierten Bilde

aus einer französischen

Privatsammlung mit

beinahe lebensgroßen

Gestalten der Venus und

Adonis (160 :130 cm;

siehe Abbildung) fin-

den wir eine neue,

dritte Interpretation des

schon vom ersten Bio-

graphen des Veronese

angeführten Sujets*):

der in einer recht

veronesischen Haltung

stehende Adonis faßt

mit der rechten Hand

die Brust der Venus,

während er mit der Lin-

ken eine Leine hält; sein

vorgeneigter Kopf mit

gekräuseltem Haar ist

mit dem des Jünglings

des Madrider wie auch

des Darmstädter Bildes

identisch; die Gestalt

der Venus, die mit der

Rechten den Hals ihres

Lieblings umarmt, ist in

einer noch kühneren

Verkürzung wiederge-

geben; ihr zurückge-

worfener Kopf ist por-

trätmäßig auf gefaßt;

in den Falten ihres Ge-

Nach Paolo Veronese, Venus und Adonis

Leinwand, 160 : 130 cm

Frankreich, Privatbesitz

wandes verbirgt sich

derselbe kleine schalkhafte Amor, der uns auf

vielen anderen Veroneses Bildern begegnet;

drei Jagdhunde füllen die untere linke Ecke

aus. Die beiden Hauptgestalten sind in einer

Pyramide aufgebaut, deren mit dem Kopfe des

Adonis gebildete Spitze beinahe den oberen

Gemälderand berührt, und nehmen fast die

ganze Bilderfläche in Anspruch. Die Land-

schaft ist auf die notwendigsten Andeutungen

reduziert; der stämmige geteilte Baum, die

Terrain-, Laub- und Luftbehandlung sind für

Veroneses Art durchaus typisch.

Der jetzige Zustand des stark nachgedun-

kelten, teilweise übermalten und in einem

„Galerieton“ gebadeten Bildes läßt keinen bin-

denden Schluß auf die Autorschaft ziehen.

Vorsichtshalber halte ich einstweilen dieses,

jedenfalls aus dem 16. Jahrhundert stammende

Bild für eine zeitgenössische Kopie nach einem

verschollenen Original.

Ob dieses Original mit dem wesentlich

kleineren Bilde, welches sich in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Sammlung

des Kriegsschatzmeisters Düpille befand und

von Simon-Francois Ravenet (1706—1774) ge-

stochen wurde, übereinstimmt, läßt sich natür-

lich nach dem Stich allein nicht beurteilen

(siehe Abbildung); mit dem von Borghini be-

schriebenen Bilde kann jedenfalls das Dupille-

sche Exemplar, schon seines Formats wegen

(es maß „drei Fuß zweieinhalb Zoll zu zwei

Fuß vier Zoll“ = 104 X 76 cm), nicht identifi-

ziert werden. Von dem hier beschriebenen

Gemälde unterscheidet sich der — als Spiegel-

bild, wie gewöhnlich, ausgeführte — Kupfer-

stich, von der Formauffassung abgesehen, nur

durch unwesentliche Detailveränderungen.

Schon das Vorhandensein dieses in der Vero-

nese-Literatur gleichfalls nicht beachteten

Stiches und der zeitgenössischen Kopie (oder

Replik ?) genügt, um die Aufmerksamkeit auf

die Komposition zu lenken, deren Erfindung

zweifelsohne dem Paolo Caliari selbst gehört.

Vielleicht wird das hier reproduzierte

Exemplar zur Entdeckung des verschollenen,

von S.-F. Ravenet gestochenen Bildes oder

auch anderer Variante, und damit zur Klärung

des Problems führen. Prof. Dr. W. Rakint

Hintergrund abgeben, neu gestaltet, sind die

Akzente gegen früher verändert worden. Trotz-

dem vermißt man nur weniges; schon bekannt

Gewesenes erscheint in ganz neuem Zusammen-

hang und viel des Interessanten und Bedeu-

tenden ist hinzugekommen. Einige Gruppen

machen bereits, wenn sich das Ganze auch erst

nach dem „Fertig“-Werden der Sammlung

übersehen lassen wird, den Eindruck des End-

gültigen. Besonders schön wieder die Anord-

nung der Werke der beiden Plastiker Lehm-

bruck (zwei Räume) und Barlach. Aus-

gezeichnet gehängt Kokoschka (zwei Por-

träts und eine Landschaft) und ihm gegen-

über die Bilder der Paula Modersohn. Marc

und Macke füllen einen gemeinsamen Saal.

Räumlich mit Feininger vereint Seehaus

und der „Goldfisch“ von Klee. Die „Brück e“

ist vollzählig da, wobei Heckel im großen

Bildformat nicht allzu günstig abschneidet.

Hofer ist mit drei Bildern, Beckmann und

Dix mit je zwei vertreten. Überhaupt

findet man von Kerschbaumer und Ahlers-

Hestermann, Bartning, Schrimpf, Kanold,

Lenk und Partikel an bis zu Crodel, Werner

Scholz und Otto-Andreas Schreiber eine

Fülle von charakteristischen Schöpfungen

von deutschen Künstlern der Neuzeit. In

einem Raum mit Kirchner und Rohlfs

vereinigt auch eine Wand mit Werken von

Nolde, die eine vollkommen neue Vor-

stellung von der Kunst dieses Malers gibt.

Wohltuend berührt der sachliche, ganz

schmucklos gebliebene Rahmen, in dem sich die

neuere deutsche Kunst repräsentiert, so daß

die Aufmerksamkeit ohne jede Ablenkung aus-

schließlich ihren Werken zugute kommen

kann.

Hans Zeeck.

Hendrick und Barent Avercamp

I.

Es ist seit langem ein offenes Geheimnis

gewesen, daß eine Gruppe von Gemälden, die

früher anstandslos unter dem Namen des

Hendrick Avercamp (mit dem Bei-

r i a 1 e s 'wichtiger waren, als die kunstgeschicht-

lichen Kapitel ihres Buches. Vermutlich lag auch

der Auftraggeberin der Publikation, der „Ver-

een i gi n g to t Beoefeningvan Overys-

selsch Regten Geschiedeni s“, zu deren

75jährigem Jubiläum das Werk fertiggestellt

zu dem behandelten Künstler direkten Bezug hat.

Da Fräulein ■ Weicker keine zünftige Kunsthisto-

rikerin ist, erschien ihr dagegen die restlose Be-

schränkung der Abhandlung auf das durch das

Thema Gegebene richtig, und wir Leser müssen

ihre guten Gründe zu dieser weisen Mäßigung

anerkennen.

Den Oeuvre - Verzeichnissen räumte

die Verfasserin weiten Platz ein. Wie in den

meisten neueren holländischen Künstlermono-

graphien basieren sie auf den Excerpten Hof-

stede de Groots, dessen Sammeleifer noch

namen „de Stomme van Campen“) gingen, von

einem B. Avercamp herrühren mußten. So

liegt es ziemlich genau schon zehn Jahre zu-

rück, daß in „O u d Holland“ in einem Auf-

satz über Arent Arentsz. ein geheimnisvoll an-

deutender Hinweis auf die Forschungen des

Herrn P. de Boer erfolgte, der sich wohl als

erster um die Unterscheidung der Werke bei-

der Künstler bemüht hatte. Tatsächlich ließ

sich eine kleine Gruppe1) meist mit dem vollen

Namen „Avercamp“ signierter Gemälde zu-

sammenstellen, die stilistisch eine Einheit bil-

den und die offenbar einer späteren Epoche

angehören, als selbst die vermutlich spätesten

der mit dem bekannten Monogramm HA des

Hendrick A. versehenen Bilder und Zeich-

nungen. Es ist trotzdem erst kurze Zeit her,

daß ein so charakteristischer B. Avercamp

wie das „Avercamp“ bezeichnete Winter-

bildchen im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum

offiziell als solcher katalogisiert und ausge-

stellt wurde; und sogar noch in jener reichen

Schau holländischer Winterlandschaften, die

im Februar 1932 in der Galerie J. G o u d -

stikker in Amsterdam abgehalten wurde,

fand sich ein nicht weniger typischer

B. Avercamp unter Hendricks Namen aus-

gestellt!

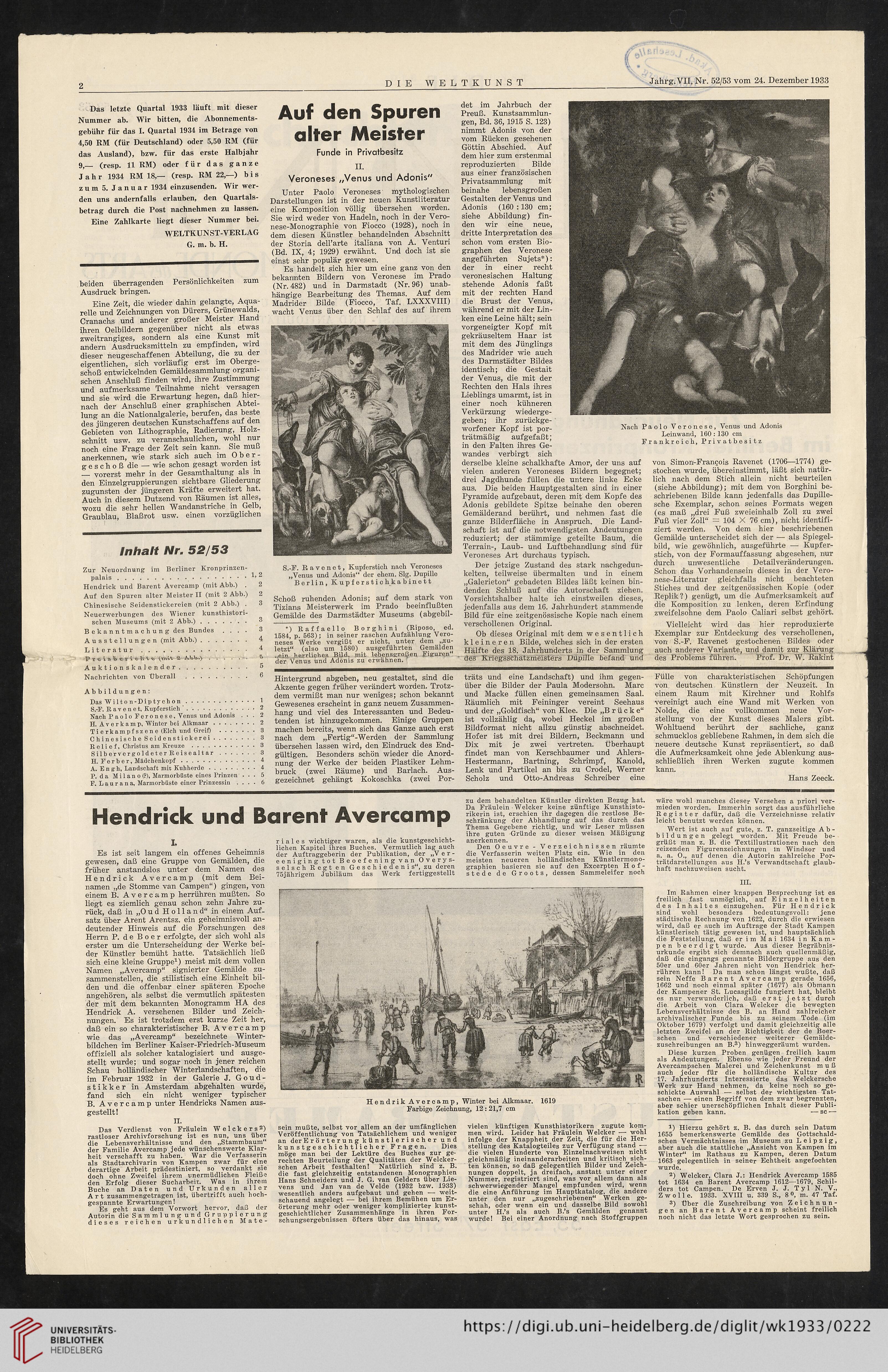

Hendrik Avercamp, Winter bei Alkmaar. 1619

Farbige Zeichnung, 12 : 21,7 cm

II.

Das Verdienst von Fräulein Weickers2)

rastloser Archivforschung ist es nun, uns über

die Lebensverhältnisse und den „Stammbaum“

der Familie Avercamp jede wünschenswerte Klar-

heit verschafft zu haben. War die Verfasserin

als Stadtarchivarin von Kämpen zwar für eine

derartige Arbeit prädestiniert, so verdankt sie

doch ohne Zweifel ihrem unermüdlichen Fleiße

den Erfolg dieser Sucharbeit. Was in ihrem

Buche an Daten und Urkunden aller

Art zusammengetragen ist, übertrifft auch hoch-

gespannte Erwartungen!

Es geht aus dem Vorwort hervor, daß der

Autorin die Sammlung und Gruppierung

dieses reichen urkundlichen Mate-

sein mußte, selbst vor allem an der umfänglichen

Veröffentlichung von Tatsächlichem und weniger

an der Erörterung künstlerischer und

kunstgeschichtlicher Fragen. Dies

möge man bei der Lektüre des Buches zur ge-

rechten Beurteilung der Qualitäten der Welcker-

schen Arbeit festhalten! Natürlich sind z. B.

die fast gleichzeitig entstandenen Monographien

Hans Schneiders und J. G. van Gelders über Lie-

vens und Jan van de Velde (1932 bzw. 1933)

wesentlich anders aufgebaut und gehen — weit-

schauend angelegt — bei ihrem Bemühen um Er-

örterung mehr oder weniger komplizierter kunst-

geschichtlicher Zusammenhänge in ihren For-

schungsergebnissen öfters über das hinaus, was

vielen künftigen Kunsthistorikern zugute kom-

men wird. Leider hat Fräulein Weicker — wohl

infolge der Knappheit der Zeit, die für die Her-

stellung des Katalogteiles zur Verfügung stand -—

die vielen Hunderte von Einzelnachweisen nicht

gleichmäßig ineinanderarbeiten und kritisch sich-

ten können, so daß gelegentlich Bilder und Zeich-

nungen doppelt, ja dreifach, anstatt unter einer

Nummer, registriert sind, was vor allem dann als

schwerwiegender Mangel empfunden wird, wenn

die eine Anführung im Hauptkatalog, die andere

unter den nur „zugeschriebenen“ Werken ge-

schah, oder wenn ein und dasselbe Bild sowohl

unter H.’s als auch B.’s Gemälden genannt

wurde! Bei einer Anordnung nach Stoffgruppen

wäre wohl manches dieser Versehen a priori ver-

mieden worden. Immerhin sorgt das ausführliche

Register dafür, daß die Verzeichnisse relativ

leicht benutzt werden können.

Wert ist auch auf gute, z. T. ganzseitige Ab-

bildungen gelegt worden. Mit Freude be-

grüßt man z. B. die Textillustrationen nach den

reizenden Figurenzeichnungen In Windsor und

a. a. O., auf denen die Autorin zahlreiche Por-

trätdarstellungen aus H.’s Verwandtschaft glaub-

haft nachzuweisen sucht.

III.

Im Rahmen einer knappen Besprechung ist es

freilich fast unmöglich, auf Einzelheiten

des Inhaltes einzugehen. Für Hendrick

sind wohl besonders bedeutungsvoll: jene

städtische Rechnung von 1622, durch die erwiesen

wird, daß er auch im Auftrage der Stadt Kämpen

künstlerisch tätig gewesen ist, und hauptsächlich

die Feststellung, daß er i m Mai 1634 in Käm-

pen beerdigt wurde. Aus dieser Begräbnis-

urkunde ergibt sich demnach auch quellenmäßig,

daß die eingangs genannte Bildergruppe aus den

50er und 60er Jahren nicht von Hendrick her-

rühren kann! Da man schon längst wußte, daß

sein Neffe Barent Avercamp gerade 1656,

1662 und noch einmal später (1677) als Obmann

der Kampener St. Lucasgilde fungiert hat, bleibt

es nur verwunderlich, daß erst jetzt durch

die Arbeit von Clara Weicker die bewegten

Lebensverhältnisse des B. an Hand zahlreicher

archivalischer Funde bis zu seinem Tode (im

Oktober 1679) verfolgt und damit gleichzeitig alle

letzten Zweifel an der Richtigkeit der de Boer-

schen und verschiedener weiterer Gemälde-

zuschreibungen an B.3) hinweggeräumt wurden.

Diese kurzen Proben genügen freilich kaum

als Andeutungen. Ebenso wie jeder Freund der

Avercampschen Malerei und Zeichenkunst muß

auch jeder für die holländische Kultur des

17. Jahrhunderts Interessierte das Welckersche

Werk zur Hand nehmen, da keine noch so ge-

schickte Auswahl ■— selbst der wichtigsten Tat-

sachen — einen Begriff von dem zwar begrenzten,

aber schier unerschöpflichen Inhalt dieser Publi-

kation geben kann. — sc —

t) Hierzu gehört z. B. das durch sein Datum

1655 bemerkenswerte Gemälde des Gottschald-

schen Vermächtnisses im Museum zu Leipzig,

aber auch die stattliche „Ansicht von Kämpen im

Winter“ im Rathaus zu Kämpen, deren Datum

1663 gelegentlich in seiner Echtheit angefochten

wurde.

2) Weicker, Clara J.: Hendrick Avercamp 1585

tot 1634 en Barent Avercamp 1612—1679, Schil-

ders tot Campen. De Erven J. J. T y 1 N. V.,

Zwolle. 1933. XVIII u. 339 S., 8 °, m. 47 Taf.

3) Über die Zuschreibung von Zeichnun-

gen an Barent Avercamp scheint freilich

noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein.

DIE WELT KUNST

Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933

Das letzte Quartal 1933 läuft mit dieser

Nummer ab. Wir bitten, die Abonnements-

gebühr für das I. Quartal 1934 im Betrage von

4,50 RM (für Deutschland) oder 5,50 RM (für

das Ausland), bzw. für das erste Halbjahr

9,— (resp. 11 RM) oder für das ganze

Jahr 1934 RM 18,— (resp. RM 22,—) b i s

zum 5. Januar 1934 einzusenden. Wir wer-

den uns andernfalls erlauben, den Quartals-

betrag durch die Post nachnehmen zu lassen.

Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.

WELTKUNST-VERLAG

G. m. b. H.

beiden überragenden Persönlichkeiten zum

Ausdruck bringen.

Eine Zeit, die wieder dahin gelangte, Aqua-

relle und Zeichnungen von Dürers, Grünewalds,

Cranachs und anderer großer Meister Hand

ihren Oelbildern gegenüber nicht als etwas

zweitrangiges, sondern als eine Kunst mit

andern Ausdrucksmitteln zu empfinden, wird

dieser neugeschaffenen Abteilung, die zu der

eigentlichen, sich vorläufig erst im Oberge-

schoß entwickelnden Gemäldesammlung organi-

schen Anschluß finden wird, ihre Zustimmung

und aufmerksame Teilnahme nicht versagen

und sie wird die Erwartung hegen, daß hier-

nach der Anschluß einer graphischen Abtei-

lung an die Nationalgalerie, berufen, das beste

des jüngeren deutschen Kunstschaffens auf den

Gebieten von Lithographie, Radierung, Holz-

schnitt usw. zu veranschaulichen, wohl nur

noch eine Frage der Zeit sein kann. Sie muß

anerkennen, wie stark sich auch im Ober-

geschoß die — wie schon gesagt worden ist

— vorerst mehr in der Gesamthaltung als in

den Einzelgruppierungen sichtbare Gliederung

zugunsten der jüngeren Kräfte erweitert hat.

Auch in diesem Dutzend von Räumen ist alles,

wozu die sehr hellen Wandanstriche in Gelb,

Graublau, Blaßrot usw. einen vorzüglichen

Inhalt Nr. 52/53

Zur Neuordnung im Berliner Kronprinzen-

palais .2

Hendrick und Barent Avercamp (mit Abb.) . 2

Auf den Spuren alter Meister II (mit 2 Abb.) 2

Chinesische Seidenstickereien (mit 2 Abb.) . 3

Neuerwerbungen des Wiener kunsthistori-

schen Museums (mit 2 Abb.). 3

Bekanntmachung des Bundes .... 3

Ausstellungen (mit Abb.). 4

Literatur . 4

P t c i s b 2. AAib.).-. &

Auktionskalender. 5

Nachrichten von Überall . 6

Abbildungen:

Das Wilton-Diptychon.1

S.-F. Ravenet, Kupferstich . . ..2

Nach Paolo Feronese, Venus und Adonis ... 2

H. Av e r k amp, Winter bei Alkmaar.2

Tierkampfszene (Elch und Greif) .3

Chinesische Seidenstickerei.3

Relief, Christus am Kreuze .3

S il b er ver g o 1 d et er R eis e alt ar .3

H. Ferb er, Mädchenkopf.. . • 4

A. Engh, Landschaft mir Kuhherde.4

P. da Mi 1 an o (?), Marmorbüste eines Prinzen ... 5

F. L a u r a n a, Marmorbüste einer Prinzessin .... 6

Auf den Spuren

alter Meister

Funde in Privatbesitz

II.

Veroneses „Venus und Adonis"

Unter Paolo Veroneses mythologischen

Darstellungen ist in der neuen Kunstliteratur

eine Komposition völlig übersehen worden.

Sie wird weder von Hadeln, noch in der Vero-

nese-Monographie von Fiocco (1928), noch in

dem diesen Künstler behandelnden Abschnitt

der Storia dell’arte italiana von A. Venturi

(Bd. IX, 4; 1929) erwähnt. Und doch ist sie

einst sehr populär gewesen.

Es handelt sich hier um eine ganz von den

bekannten Bildern von Veronese im Prado

(Nr. 482) und in Darmstadt (Nr. 96) unab-

hängige Bearbeitung des Themas. Auf dem

Madrider Bilde (Fiocco, Taf. LXXXVIH)

wacht Venus über den Schlaf des auf ihrem

S.-F. R a v e n e t, Kupferstich nach Veroneses

„Venus und Adonis“ der ehern. Slg. Dupille

Berlin, Kupferstichkabinett

Schoß ruhenden Adonis; auf dem stark von

Tizians Meisterwerk im Prado beeinflußten

Gemälde des Darmstädter Museums (abgebil-

*) Raffaello Borghini (Riposo, ed.

1584, p. 563); in seiner raschen Aufzählung Vero-

neses Werke vergißt er nicht, unter dem „zu-

letzt“ (also um 1580) ausgeführten Gemälden

..ein herrliches Bild, mit lebensgroßen Figuren“

der Venus und Adonis zu erwähnen.

det im Jahrbuch der

Preuß. Kunstsammlun-

gen, Bd. 36, 1915 S. 123)

nimmt Adonis von der

vom Rücken gesehenen

Göttin Abschied. Auf

dem hier zum erstenmal

reproduzierten Bilde

aus einer französischen

Privatsammlung mit

beinahe lebensgroßen

Gestalten der Venus und

Adonis (160 :130 cm;

siehe Abbildung) fin-

den wir eine neue,

dritte Interpretation des

schon vom ersten Bio-

graphen des Veronese

angeführten Sujets*):

der in einer recht

veronesischen Haltung

stehende Adonis faßt

mit der rechten Hand

die Brust der Venus,

während er mit der Lin-

ken eine Leine hält; sein

vorgeneigter Kopf mit

gekräuseltem Haar ist

mit dem des Jünglings

des Madrider wie auch

des Darmstädter Bildes

identisch; die Gestalt

der Venus, die mit der

Rechten den Hals ihres

Lieblings umarmt, ist in

einer noch kühneren

Verkürzung wiederge-

geben; ihr zurückge-

worfener Kopf ist por-

trätmäßig auf gefaßt;

in den Falten ihres Ge-

Nach Paolo Veronese, Venus und Adonis

Leinwand, 160 : 130 cm

Frankreich, Privatbesitz

wandes verbirgt sich

derselbe kleine schalkhafte Amor, der uns auf

vielen anderen Veroneses Bildern begegnet;

drei Jagdhunde füllen die untere linke Ecke

aus. Die beiden Hauptgestalten sind in einer

Pyramide aufgebaut, deren mit dem Kopfe des

Adonis gebildete Spitze beinahe den oberen

Gemälderand berührt, und nehmen fast die

ganze Bilderfläche in Anspruch. Die Land-

schaft ist auf die notwendigsten Andeutungen

reduziert; der stämmige geteilte Baum, die

Terrain-, Laub- und Luftbehandlung sind für

Veroneses Art durchaus typisch.

Der jetzige Zustand des stark nachgedun-

kelten, teilweise übermalten und in einem

„Galerieton“ gebadeten Bildes läßt keinen bin-

denden Schluß auf die Autorschaft ziehen.

Vorsichtshalber halte ich einstweilen dieses,

jedenfalls aus dem 16. Jahrhundert stammende

Bild für eine zeitgenössische Kopie nach einem

verschollenen Original.

Ob dieses Original mit dem wesentlich

kleineren Bilde, welches sich in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Sammlung

des Kriegsschatzmeisters Düpille befand und

von Simon-Francois Ravenet (1706—1774) ge-

stochen wurde, übereinstimmt, läßt sich natür-

lich nach dem Stich allein nicht beurteilen

(siehe Abbildung); mit dem von Borghini be-

schriebenen Bilde kann jedenfalls das Dupille-

sche Exemplar, schon seines Formats wegen

(es maß „drei Fuß zweieinhalb Zoll zu zwei

Fuß vier Zoll“ = 104 X 76 cm), nicht identifi-

ziert werden. Von dem hier beschriebenen

Gemälde unterscheidet sich der — als Spiegel-

bild, wie gewöhnlich, ausgeführte — Kupfer-

stich, von der Formauffassung abgesehen, nur

durch unwesentliche Detailveränderungen.

Schon das Vorhandensein dieses in der Vero-

nese-Literatur gleichfalls nicht beachteten

Stiches und der zeitgenössischen Kopie (oder

Replik ?) genügt, um die Aufmerksamkeit auf

die Komposition zu lenken, deren Erfindung

zweifelsohne dem Paolo Caliari selbst gehört.

Vielleicht wird das hier reproduzierte

Exemplar zur Entdeckung des verschollenen,

von S.-F. Ravenet gestochenen Bildes oder

auch anderer Variante, und damit zur Klärung

des Problems führen. Prof. Dr. W. Rakint

Hintergrund abgeben, neu gestaltet, sind die

Akzente gegen früher verändert worden. Trotz-

dem vermißt man nur weniges; schon bekannt

Gewesenes erscheint in ganz neuem Zusammen-

hang und viel des Interessanten und Bedeu-

tenden ist hinzugekommen. Einige Gruppen

machen bereits, wenn sich das Ganze auch erst

nach dem „Fertig“-Werden der Sammlung

übersehen lassen wird, den Eindruck des End-

gültigen. Besonders schön wieder die Anord-

nung der Werke der beiden Plastiker Lehm-

bruck (zwei Räume) und Barlach. Aus-

gezeichnet gehängt Kokoschka (zwei Por-

träts und eine Landschaft) und ihm gegen-

über die Bilder der Paula Modersohn. Marc

und Macke füllen einen gemeinsamen Saal.

Räumlich mit Feininger vereint Seehaus

und der „Goldfisch“ von Klee. Die „Brück e“

ist vollzählig da, wobei Heckel im großen

Bildformat nicht allzu günstig abschneidet.

Hofer ist mit drei Bildern, Beckmann und

Dix mit je zwei vertreten. Überhaupt

findet man von Kerschbaumer und Ahlers-

Hestermann, Bartning, Schrimpf, Kanold,

Lenk und Partikel an bis zu Crodel, Werner

Scholz und Otto-Andreas Schreiber eine

Fülle von charakteristischen Schöpfungen

von deutschen Künstlern der Neuzeit. In

einem Raum mit Kirchner und Rohlfs

vereinigt auch eine Wand mit Werken von

Nolde, die eine vollkommen neue Vor-

stellung von der Kunst dieses Malers gibt.

Wohltuend berührt der sachliche, ganz

schmucklos gebliebene Rahmen, in dem sich die

neuere deutsche Kunst repräsentiert, so daß

die Aufmerksamkeit ohne jede Ablenkung aus-

schließlich ihren Werken zugute kommen

kann.

Hans Zeeck.

Hendrick und Barent Avercamp

I.

Es ist seit langem ein offenes Geheimnis

gewesen, daß eine Gruppe von Gemälden, die

früher anstandslos unter dem Namen des

Hendrick Avercamp (mit dem Bei-

r i a 1 e s 'wichtiger waren, als die kunstgeschicht-

lichen Kapitel ihres Buches. Vermutlich lag auch

der Auftraggeberin der Publikation, der „Ver-

een i gi n g to t Beoefeningvan Overys-

selsch Regten Geschiedeni s“, zu deren

75jährigem Jubiläum das Werk fertiggestellt

zu dem behandelten Künstler direkten Bezug hat.

Da Fräulein ■ Weicker keine zünftige Kunsthisto-

rikerin ist, erschien ihr dagegen die restlose Be-

schränkung der Abhandlung auf das durch das

Thema Gegebene richtig, und wir Leser müssen

ihre guten Gründe zu dieser weisen Mäßigung

anerkennen.

Den Oeuvre - Verzeichnissen räumte

die Verfasserin weiten Platz ein. Wie in den

meisten neueren holländischen Künstlermono-

graphien basieren sie auf den Excerpten Hof-

stede de Groots, dessen Sammeleifer noch

namen „de Stomme van Campen“) gingen, von

einem B. Avercamp herrühren mußten. So

liegt es ziemlich genau schon zehn Jahre zu-

rück, daß in „O u d Holland“ in einem Auf-

satz über Arent Arentsz. ein geheimnisvoll an-

deutender Hinweis auf die Forschungen des

Herrn P. de Boer erfolgte, der sich wohl als

erster um die Unterscheidung der Werke bei-

der Künstler bemüht hatte. Tatsächlich ließ

sich eine kleine Gruppe1) meist mit dem vollen

Namen „Avercamp“ signierter Gemälde zu-

sammenstellen, die stilistisch eine Einheit bil-

den und die offenbar einer späteren Epoche

angehören, als selbst die vermutlich spätesten

der mit dem bekannten Monogramm HA des

Hendrick A. versehenen Bilder und Zeich-

nungen. Es ist trotzdem erst kurze Zeit her,

daß ein so charakteristischer B. Avercamp

wie das „Avercamp“ bezeichnete Winter-

bildchen im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum

offiziell als solcher katalogisiert und ausge-

stellt wurde; und sogar noch in jener reichen

Schau holländischer Winterlandschaften, die

im Februar 1932 in der Galerie J. G o u d -

stikker in Amsterdam abgehalten wurde,

fand sich ein nicht weniger typischer

B. Avercamp unter Hendricks Namen aus-

gestellt!

Hendrik Avercamp, Winter bei Alkmaar. 1619

Farbige Zeichnung, 12 : 21,7 cm

II.

Das Verdienst von Fräulein Weickers2)

rastloser Archivforschung ist es nun, uns über

die Lebensverhältnisse und den „Stammbaum“

der Familie Avercamp jede wünschenswerte Klar-

heit verschafft zu haben. War die Verfasserin

als Stadtarchivarin von Kämpen zwar für eine

derartige Arbeit prädestiniert, so verdankt sie

doch ohne Zweifel ihrem unermüdlichen Fleiße

den Erfolg dieser Sucharbeit. Was in ihrem

Buche an Daten und Urkunden aller

Art zusammengetragen ist, übertrifft auch hoch-

gespannte Erwartungen!

Es geht aus dem Vorwort hervor, daß der

Autorin die Sammlung und Gruppierung

dieses reichen urkundlichen Mate-

sein mußte, selbst vor allem an der umfänglichen

Veröffentlichung von Tatsächlichem und weniger

an der Erörterung künstlerischer und

kunstgeschichtlicher Fragen. Dies

möge man bei der Lektüre des Buches zur ge-

rechten Beurteilung der Qualitäten der Welcker-

schen Arbeit festhalten! Natürlich sind z. B.

die fast gleichzeitig entstandenen Monographien

Hans Schneiders und J. G. van Gelders über Lie-

vens und Jan van de Velde (1932 bzw. 1933)

wesentlich anders aufgebaut und gehen — weit-

schauend angelegt — bei ihrem Bemühen um Er-

örterung mehr oder weniger komplizierter kunst-

geschichtlicher Zusammenhänge in ihren For-

schungsergebnissen öfters über das hinaus, was

vielen künftigen Kunsthistorikern zugute kom-

men wird. Leider hat Fräulein Weicker — wohl

infolge der Knappheit der Zeit, die für die Her-

stellung des Katalogteiles zur Verfügung stand -—

die vielen Hunderte von Einzelnachweisen nicht

gleichmäßig ineinanderarbeiten und kritisch sich-

ten können, so daß gelegentlich Bilder und Zeich-

nungen doppelt, ja dreifach, anstatt unter einer

Nummer, registriert sind, was vor allem dann als

schwerwiegender Mangel empfunden wird, wenn

die eine Anführung im Hauptkatalog, die andere

unter den nur „zugeschriebenen“ Werken ge-

schah, oder wenn ein und dasselbe Bild sowohl

unter H.’s als auch B.’s Gemälden genannt

wurde! Bei einer Anordnung nach Stoffgruppen

wäre wohl manches dieser Versehen a priori ver-

mieden worden. Immerhin sorgt das ausführliche

Register dafür, daß die Verzeichnisse relativ

leicht benutzt werden können.

Wert ist auch auf gute, z. T. ganzseitige Ab-

bildungen gelegt worden. Mit Freude be-

grüßt man z. B. die Textillustrationen nach den

reizenden Figurenzeichnungen In Windsor und

a. a. O., auf denen die Autorin zahlreiche Por-

trätdarstellungen aus H.’s Verwandtschaft glaub-

haft nachzuweisen sucht.

III.

Im Rahmen einer knappen Besprechung ist es

freilich fast unmöglich, auf Einzelheiten

des Inhaltes einzugehen. Für Hendrick

sind wohl besonders bedeutungsvoll: jene

städtische Rechnung von 1622, durch die erwiesen

wird, daß er auch im Auftrage der Stadt Kämpen

künstlerisch tätig gewesen ist, und hauptsächlich

die Feststellung, daß er i m Mai 1634 in Käm-

pen beerdigt wurde. Aus dieser Begräbnis-

urkunde ergibt sich demnach auch quellenmäßig,

daß die eingangs genannte Bildergruppe aus den

50er und 60er Jahren nicht von Hendrick her-

rühren kann! Da man schon längst wußte, daß

sein Neffe Barent Avercamp gerade 1656,

1662 und noch einmal später (1677) als Obmann

der Kampener St. Lucasgilde fungiert hat, bleibt

es nur verwunderlich, daß erst jetzt durch

die Arbeit von Clara Weicker die bewegten

Lebensverhältnisse des B. an Hand zahlreicher

archivalischer Funde bis zu seinem Tode (im

Oktober 1679) verfolgt und damit gleichzeitig alle

letzten Zweifel an der Richtigkeit der de Boer-

schen und verschiedener weiterer Gemälde-

zuschreibungen an B.3) hinweggeräumt wurden.

Diese kurzen Proben genügen freilich kaum

als Andeutungen. Ebenso wie jeder Freund der

Avercampschen Malerei und Zeichenkunst muß

auch jeder für die holländische Kultur des

17. Jahrhunderts Interessierte das Welckersche

Werk zur Hand nehmen, da keine noch so ge-

schickte Auswahl ■— selbst der wichtigsten Tat-

sachen — einen Begriff von dem zwar begrenzten,

aber schier unerschöpflichen Inhalt dieser Publi-

kation geben kann. — sc —

t) Hierzu gehört z. B. das durch sein Datum

1655 bemerkenswerte Gemälde des Gottschald-

schen Vermächtnisses im Museum zu Leipzig,

aber auch die stattliche „Ansicht von Kämpen im

Winter“ im Rathaus zu Kämpen, deren Datum

1663 gelegentlich in seiner Echtheit angefochten

wurde.

2) Weicker, Clara J.: Hendrick Avercamp 1585

tot 1634 en Barent Avercamp 1612—1679, Schil-

ders tot Campen. De Erven J. J. T y 1 N. V.,

Zwolle. 1933. XVIII u. 339 S., 8 °, m. 47 Taf.

3) Über die Zuschreibung von Zeichnun-

gen an Barent Avercamp scheint freilich

noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein.