Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933

DIE WELTKUNST

3

Chinesische

Seidenstickereien

Die Funde von Noin-Ula in der Mongolei

Das vergangene Jahrzehnt hat für die

Kunstgeschichte Asiens eine Reihe höchst wich-

tiger Entdeckungen gebracht. Nicht allein im

Gebiete derjenigen Hochkulturen, die uns in

ihrer wesentlichen Erscheinung bereits bekannt

waren, wurden durch neue Funde und Aus-

grabungen unsere Kenntnisse in mancher Hin-

sicht erweitert. Vielmehr kam auf asiatischem

Boden auch eine Fülle von Kunstgegenständen

zutage, die zwar eine engere Zusammen-

gehörigkeit verraten, aber von Kulturen er-

zählen, deren künstlerische Struktur besonders

in genetischer Hinsicht noch nicht eindeutig

umschrieben werden konnte. Am meisten be-

kannt geworden sind die Bronzen von Luristan.

Wie in diesem, so handelt es sich auch in vielen

anderen Fällen um Gegenden, die sich als

Grenzgebiete zu den großen Hochkulturen dar-

stellen oder aber um solche, deren — durch die

Funde bezeugten — Bewohnern das Merkmal

der seßhaften Zivilisation abgeht, wie dies be-

sonders für die Fundorte des nördlichen Asiens

gilt.

Unter den Kunstschätzen, die hier gehoben

wurden, stehen die aus dem Gebirge Noin-Ula

(südlich vom Baikalsee) in der Mongolei an

erster Stelle, welche durch Expeditionen russi-

scher wissenschaftlicher Gesellschaften in den

Jahren 1924 bis 1926 in die Museen von Lenin-

grad gekommen sind. Die Berliner Ausstellung

Chinesischer Kunst im Jahre 1929 konnte eine

Anzahl von über fünfzig Stücken aus den Gra-

bungen von Noin-Ula zeigen, in der Haupt-

sache Textilien chinesischer Herkunft, deren

schönste von O. Kümmel in seine Publikation

anläßlich dieser Ausstellung aufgenommen

wurden. Wenn auch an dieser Stelle nur

mit zwei Abbildungen auf diese wichtigen

Funde hingewiesen wird, so kann damit selbst-

verständlich eine nur sehr unvollkommene Vor-

Wirbelmotiven, die sich in der Fläche ohne

Ueberschneidung ineinanderschlingen. Muster

und Grund, Füllung und Ausschnitt sind

gleicherweise an der Ornamentbildung beteiligt.

Die Formen zeigen keine Ruhe, sondern Be-

wegtheit; ihre Schönheit kommt der- Formen-

schönheit naturhaft gewachsener Gebilde nahe.

— Andere Stücke wieder flechten in solche

Muster größere Schmuckformen und Tier-

gestalten ein oder lassen aus einer mit einem

Knorpelmuster verzierten Ranke einen Vogel-

kopf herauswachsen (s. Abb.).

Doch die chinesische Komponente, durch

diese Kunstwerke belegt, ist nicht die alleinige

in dieser eigenartigen Kultur. Fragmente von

Wollstickereien zeigen Darstellungen und

Ornamente, die im Bannkreise der spätgriechi-

schen Kunst stehen, wie sie besonders in den

südrussischen skythischen Gebieten sich ver-

breitet hatte. Hierher gehört ein Stoffragment

mit dem Gesicht eines Skythen in Dreiviertel-

profil, ferner eine Szene, die Pferde mit ihren

Reitern zeigt, im Stile einer durchaus freien

Erzählung. Wir sind zu der Annahme berech-

tigt, daß auch diese Arbeiten Importstücke

sind, aus dem Westen, so wie jene chinesischen

aus dem Osten gebracht wurden. Daß nur

Motive übernommen worden seien, ist unwahr-

scheinlich, da diese Stücke stilistisch durchaus

einheitlich gearbeitet sind.

Wir sehen aber neben China und dem

Westen noch eine dritte künstlerische Kraft

hier wirksam. Sie äußert sich bereits in der

Art, wie beispielsweise ein chinesisches Seiden-

gewebe durch Steppstiche mit einem selbstän-

digen Ranken- und Wirbelmuster überzogen

wird, das also auf das Muster der Seide keiner-

lei Rücksicht nimmt. Das Hauptstück, das

diesen Kunstgeist in den Funden von Noin-Ula

am vollkommensten vertritt, ist der berühmte

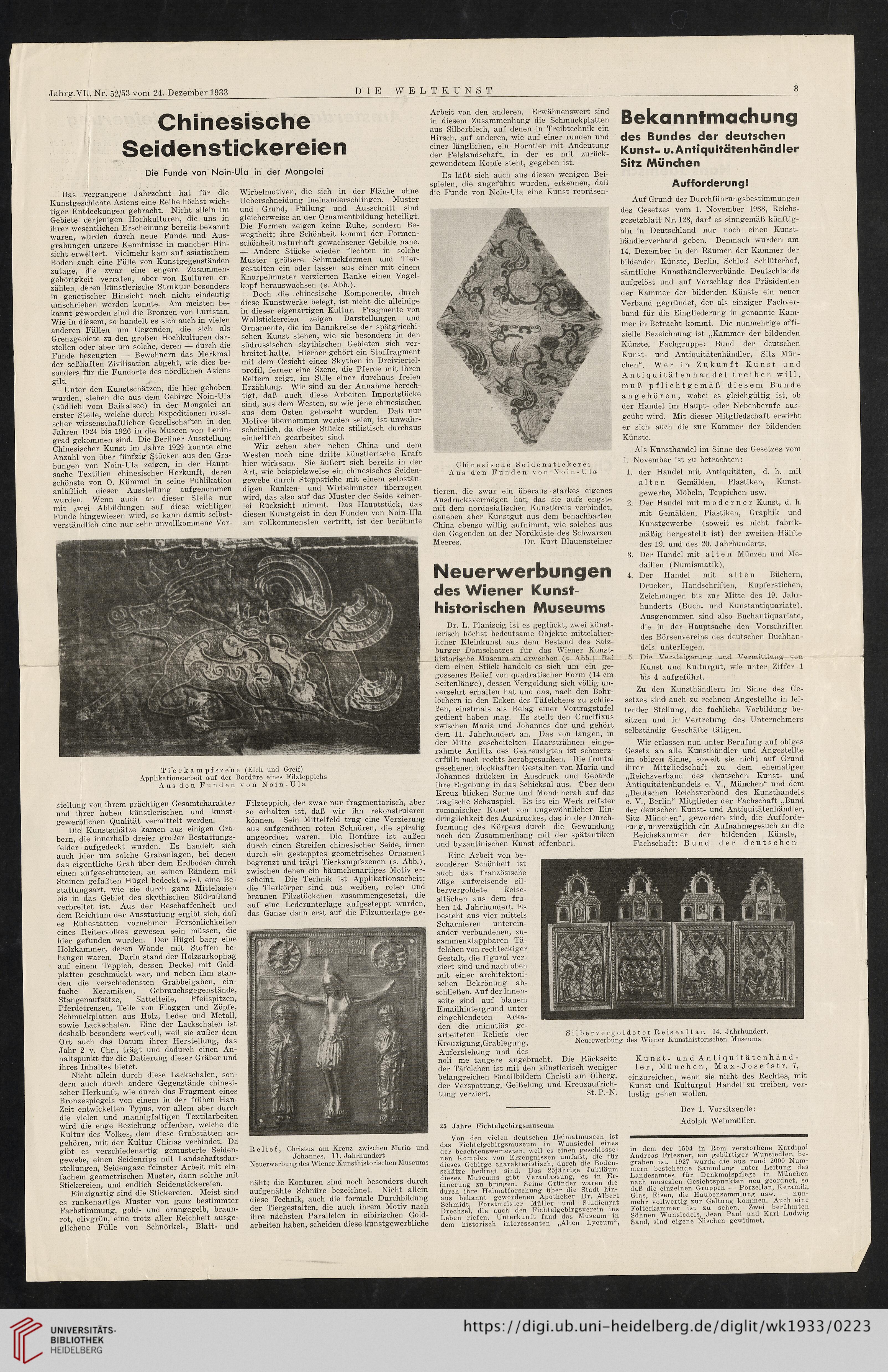

T i e r k a m p f s z e'n e (Elch und Greif)

Applikationsarbeit auf der Bordüre eines Filzteppiehs

Ausden Funden von Noin-Ula

Stellung von ihrem prächtigen Gesamtcharakter

und ihrer hohen künstlerischen und kunst-

gewerblichen Qualität vermittelt werden.

Die Kunstschätze kamen aus einigen Grä-

bern, die innerhalb dreier großer Bestattungs-

felder auf gedeckt wurden. Es handelt sich

auch hier um solche Grabanlagen, bei denen

das eigentliche Grab über dem Erdboden durch

einen aufgeschütteten, an seinen Rändern mit

Steinen gefaßten Hügel bedeckt wird, eine Be-

stattungsart, wie sie durch ganz Mittelasien

bis in das Gebiet des skythischen Südrußland

verbreitet ist. Aus der Beschaffenheit und

dem Reichtum der Ausstattung ergibt sich, daß

es Ruhestätten vornehmer Persönlichkeiten

eines Reitervolkes gewesen sein müssen, die

hier gefunden wurden. Der Hügel barg eine

Holzkammer, deren Wände mit Stoffen be-

hangen waren. Darin stand der Holzsarkophag

auf einem Teppich, dessen Deckel mit Gold-

platten geschmückt war, und neben ihm stan-

den die verschiedensten Grabbeigaben, ein-

fache Keramiken, Gebrauchsgegenstände,

Stangenaufsätze, Sattelteile, Pfeilspitzen,

Pferdetrensen, Teile von Flaggen und Zöpfe,

Schmuckplatten aus Holz, Leder und Metall,

sowie Lackschalen. Eine der Lackschalen ist

deshalb besonders wertvoll, weil sie außer dem

Ort auch das Datum ihrer Herstellung, das

Jahr 2 v. Chr., trägt und dadurch einen An-

haltspunkt für die Datierung dieser Gräber und

ihres Inhaltes bietet.

Nicht allein durch diese Lackschalen, son-

dern auch durch andere Gegenstände chinesi-

scher Herkunft, wie durch das Fragment eines

Bronzespiegels von einem in der frühen Han-

Zeit entwickelten Typus, vor allem aber durch

die vielen und mannigfaltigen Textilarbeiten

wird die enge Beziehung offenbar, welche die

Kultur des Volkes, dem diese Grabstätten an-

gehören, mit der Kultur Chinas verbindet. Da

gibt es verschiedenartig gemusterte Seiden-

gewebe, einen Seidenrips mit Landschaftsdar-

stellungen, Seidengaze feinster Arbeit mit ein-

fachem geometrischen Muster, dann solche mit

Stickereien, und endlich Seidenstickereien.

Einzigartig sind die Stickereien. Meist sind

es rankenartige Muster von ganz bestimmter

Farbstimmung, gold- und orangegelb, braun-

rot, olivgrün, eine trotz aller Reichheit ausge-

glichene Fülle von Schnörkel-, Blatt- und

Filzteppich, der zwar nur fragmentarisch, aber

so erhalten ist, daß wir ihn rekonstruieren

können. Sein Mittelfeld trug eine Verzierung

aus aufgenähten roten Schnüren, die spiralig

angeordnet waren. Die Bordüre ist außen

durch einen Streifen chinesischer Seide, innen

durch ein gestepptes geometrisches Ornament

begrenzt und trägt Tierkampfszenen (s. Abb.),

zwischen denen ein bäumchenartiges Motiv er-

scheint. Die Technik ist Applikationsarbeit:

die Tierkörper sind aus weißen, roten und

braunen Filzstückchen zusammengesetzt, die

auf eine Lederunterlage aufgesteppt wurden,

das Ganze dann erst auf die Filzunterlage ge-

Relief, Christus am Kreuz zwischen Maria und

Johannes. 11. Jahrhundert

Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums

näht; die Konturen sind noch besonders durch

aufgenähte Schnüre bezeichnet. Nicht allein

diese Technik, auch die formale Durchbildung

der Tiergestalten, die auch ihrem Motiv nach

ihre nächsten Parallelen in sibirischen Gold-

arbeiten haben, scheiden diese kunstgewerbliche

Arbeit von den anderen. Erwähnenswert sind

in diesem Zusammenhang die Schmuckplatten

aus Silberblech, auf denen in Treibtechnik ein

Hirsch, auf anderen, wie auf einer runden und

einer länglichen, ein Horntier mit Andeutung

der Felslandschaft, in der es mit zurück-

gewendetem Kopfe steht, gegeben ist.

Es läßt sich auch aus diesen wenigen Bei-

spielen, die angeführt wurden, erkennen, daß

die Funde von Noin-Ula eine Kunst repräsen-

Chinesische Seidenstickerei

Aus den Funden von Noin-Ula

tieren, die zwar ein überaus - starkes eigenes

Ausdrucksvermögen hat, das sie aufs engste

mit dem nordasiatischen Kunstkreis verbindet,

daneben aber Kunstgut aus dem benachbarten

China ebenso willig aufnimmt, wie solches aus

den Gegenden an der Nordküste des Schwarzen

Meeres. Dr. Kurt Blauensteiner

Neuerwerbungen

des Wiener Kunst-

historischen Museums

Dr. L. Planiscig ist es geglückt, zwei künst-

lerisch höchst bedeutsame Objekte mittelalter-

licher Kleinkunst aus dem Bestand des Salz-

burger’ Domschatzes für das Wiener Kunst-

historische Museum zu erwerben (s. Abb.). Bei

dem einen Stück handelt es sich um ein ge-

gossenes Relief von quadratischer Form (14 cm

Seitenlänge), dessen Vergoldung sich völlig un-

versehrt erhalten hat und das, nach den Bohr-

löchern in den Ecken des Täfelchens zu schlie-

ßen, einstmals als Belag einer Vortragstafel

gedient haben mag. Es stellt den Crucifixus

zwischen Maria und Johannes dar und gehört

dem 11. Jahrhundert an. Das von langen, in

der Mitte gescheitelten Haarsträhnen einge-

rahmte Antlitz des Gekreuzigten ist schmerz-

erfüllt nach rechts herabgesunken. Die frontal

gesehenen blockhaften Gestalten von Maria und

Johannes drücken in Ausdruck und Gebärde

ihre Ergebung in das Schicksal aus. Über dem

Kreuz blicken Sonne und Mond herab auf das

tragische Schauspiel. Es ist ein Werk reifster

romanischer Kunst von ungewöhnlicher Ein-

dringlichkeit des Ausdruckes, das in der Durch-

formung des Körpers durch die Gewandung

noch den Zusammenhang mit der spätantiken

und byzantinischen Kunst offenbart.

Bekanntmachung

des Bundes der deutschen

Kunst- u. Antiquitätenhändler

Sitz München

Aufforderung!

Auf Grund der Durchführungsbestimmungen

des Gesetzes vom 1. November 1933, Reichs-

gesetzblatt Nr. 123, darf es sinngemäß künftig-

hin in Deutschland nur noch einen Kunst-

händlerverband geben. Demnach wurden am

14. Dezember in den Räumen der Kammer der

bildenden Künste, Berlin, Schloß Schlüterhof,

sämtliche Kunsthändlerverbände Deutschlands

aufgelöst und auf Vorschlag des Präsidenten

der Kammer der bildenden Künste ein neuer

Verband gegründet, der als einziger Fachver-

band für die Eingliederung in genannte Kam-

mer in Betracht kommt. Die nunmehrige offi-

zielle Bezeichnung ist „Kammer der bildenden

Künste, Fachgruppe: Bund der deutschen

Kunst- und Antiquitätenhändler, Sitz Mün-

chen“. Wer in Zukunft Kunst und

A n t i q u i t ä t e n h a n d e 1 treiben will,

muß pflichtgemäß diesem Bunde

angehören, wobei es gleichgültig ist, ob

der Handel im Haupt- oder Nebenberufe aus-

geübt wird. Mit dieser Mitgliedschaft erwirbt

er sich auch die zur Kammer der bildenden

Künste.

Als Kunsthandel im Sinne des Gesetzes vom

1. November ist zu betrachten:

1. der Handel mit Antiquitäten, d. h. mit

alten Gemälden, Plastiken, Kunst-

gewerbe1, Möbeln, Teppichen usw.

2. Der Handel mit moderner Kunst, d. h.

mit Gemälden, Plastiken, Graphik und

Kunstgewerbe (soweit es nicht fabrik-

mäßig hergestellt ist) der zweiten Hälfte

des 19. und des 20. Jahrhunderts.

3. Der Handel mit alten Münzen und Me-

daillen (Numismatik).

4. Der Handel mit alten Büchern,

Drucken, Handschriften, Kupferstichen,

Zeichnungen bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts (Buch- und Kunstantiquariate).

Ausgenommen sind also Buchantiquariate,

die in der Hauptsache den Vorschriften

des Börsenvereins des deutschen Buchhan-

dels unterliegen.

5. Die Versteigerung und Vermittlung von

Kunst und Kulturgut, wie unter Ziffer 1

bis 4 aufgeführt.

Zu den Kunsthändlern im Sinne des Ge-

setzes sind auch zu rechnen Angestellte in lei-

tender Stellung, die fachliche Vorbildung be-

sitzen und in Vertretung des Unternehmers

selbständig Geschäfte tätigen.

Wir erlassen nun unter Berufung auf obiges

Gesetz an alle Kunsthändler und Angestellte

im obigen Sinne, soweit sie nicht auf Grund

ihrer Mitgliedschaft zu dem ehemaligen

„Reichsverband des deutschen Kunst- und

Antiquitätenhandels e. V., München“ und dem

„Deutschen Reichsverband des Kunsthandels

e. V., Berlin“ Mitglieder der Fachschaft „Bund

der deutschen Kunst- und Antiquitätenhändler,

Sitz München“, geworden sind, die Aufforde-

rung, unverzüglich ein Aufnahmegesuch an die

Reichskammer der bildenden Künste,

Fachschaft: Bund der deutschen

Eine Arbeit von be-

sonderer Schönheit ist

auch das französische

Züge aufweisende sil-

bervergoldete Reise-

altächen aus dem frü-

hen 14. Jahrhundert. Es

besteht aus vier mittels

Scharnieren unterein-

ander verbundenen, zu-

sammenklappbaren Tä-

felchen von rechteckiger

Gestalt, die figural ver-

ziert sind und nach oben

mit einer architektoni-

schen Bekrönung ab-

schließen. Auf der Innen-

seite sind auf blauem

Emailhintergrund unter

eingeblendeten Arka-

den die minutiös ge-

arbeiteten Reliefs der

Kreuzigung,Grablegung,

Auferstehung und des

noli me tangere angebracht.

Silbervergoldeter Reisealtar. 14. Jahrhundert.

Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums

Die Rückseite Kunst- und Antiquitätenhänd-

der Täfelchen ist mit den künstlerisch weniger

belangreichen Emailbildern Christi am Ölberg,

der Verspottung, Geißelung und Kreuzaufrich-

tung verziert. St. P.-N.

ler, München, Max-Josefstr. 7,

einzureichen, wenn sie nicht des Rechtes, mit

Kunst und Kulturgut Handel zu treiben, ver-

lustig gehen wollen.

25 Jahre Fichtelgebirgsmuseum

Von den vielen deutschen Heimatmuseen ist

das Fichtelgebirgsrnuseum in Wunsiedel eines

der beachtenswertesten, weil es einen geschlosse-

nen Komplex von Erzeugnissen umfaßt, die für

dieses Gebirge charakteristisch, durch die Boden-

schätze bedingt sind. Das 25jährige Jubiläum

dieses Museums gibt Veranlassung, es in Er-

innerung zu bringen. Seine Gründer waren die

durch ihre Heimatforschung über die Stadt hin-

aus bekannt gewordenen Apotheker Dr. Albert

Schmidt, Forstmeister Müller und Studienrat

Drechsel, die auch den Fichtelgebirgsverein ins

Leben riefen. Unterkunft fand das Museum in

dem historisch interessanten „Alten Lyceum“,

Der 1. Vorsitzende:

Adolph Weinmüller.

in dem der 1504 in Rom verstorbene Kardinal

Andreas Friesner, ein gebürtiger Wunsiedler, be-

graben ist. 1927 wurde die aus rund 2000 Num-

mern bestehende Sammlung unter Leitung des

Landesamtes für Denkmalspflege in München

nach musealen Gesichtspunkten neu geordnet, so

daß die einzelnen Gruppen ■— Porzellan, Keramik,

Glas, Eisen, die Haubensammlung usw. ■— nun-

mehr vollwertig zur Geltung kommen. Auch eine

Folterkammer ist zu sehen. Zwei berühmten

Söhnen Wunsiedels, Jean Paul und Karl Ludwig

Sand, sind eigene Nischen gewidmet.

DIE WELTKUNST

3

Chinesische

Seidenstickereien

Die Funde von Noin-Ula in der Mongolei

Das vergangene Jahrzehnt hat für die

Kunstgeschichte Asiens eine Reihe höchst wich-

tiger Entdeckungen gebracht. Nicht allein im

Gebiete derjenigen Hochkulturen, die uns in

ihrer wesentlichen Erscheinung bereits bekannt

waren, wurden durch neue Funde und Aus-

grabungen unsere Kenntnisse in mancher Hin-

sicht erweitert. Vielmehr kam auf asiatischem

Boden auch eine Fülle von Kunstgegenständen

zutage, die zwar eine engere Zusammen-

gehörigkeit verraten, aber von Kulturen er-

zählen, deren künstlerische Struktur besonders

in genetischer Hinsicht noch nicht eindeutig

umschrieben werden konnte. Am meisten be-

kannt geworden sind die Bronzen von Luristan.

Wie in diesem, so handelt es sich auch in vielen

anderen Fällen um Gegenden, die sich als

Grenzgebiete zu den großen Hochkulturen dar-

stellen oder aber um solche, deren — durch die

Funde bezeugten — Bewohnern das Merkmal

der seßhaften Zivilisation abgeht, wie dies be-

sonders für die Fundorte des nördlichen Asiens

gilt.

Unter den Kunstschätzen, die hier gehoben

wurden, stehen die aus dem Gebirge Noin-Ula

(südlich vom Baikalsee) in der Mongolei an

erster Stelle, welche durch Expeditionen russi-

scher wissenschaftlicher Gesellschaften in den

Jahren 1924 bis 1926 in die Museen von Lenin-

grad gekommen sind. Die Berliner Ausstellung

Chinesischer Kunst im Jahre 1929 konnte eine

Anzahl von über fünfzig Stücken aus den Gra-

bungen von Noin-Ula zeigen, in der Haupt-

sache Textilien chinesischer Herkunft, deren

schönste von O. Kümmel in seine Publikation

anläßlich dieser Ausstellung aufgenommen

wurden. Wenn auch an dieser Stelle nur

mit zwei Abbildungen auf diese wichtigen

Funde hingewiesen wird, so kann damit selbst-

verständlich eine nur sehr unvollkommene Vor-

Wirbelmotiven, die sich in der Fläche ohne

Ueberschneidung ineinanderschlingen. Muster

und Grund, Füllung und Ausschnitt sind

gleicherweise an der Ornamentbildung beteiligt.

Die Formen zeigen keine Ruhe, sondern Be-

wegtheit; ihre Schönheit kommt der- Formen-

schönheit naturhaft gewachsener Gebilde nahe.

— Andere Stücke wieder flechten in solche

Muster größere Schmuckformen und Tier-

gestalten ein oder lassen aus einer mit einem

Knorpelmuster verzierten Ranke einen Vogel-

kopf herauswachsen (s. Abb.).

Doch die chinesische Komponente, durch

diese Kunstwerke belegt, ist nicht die alleinige

in dieser eigenartigen Kultur. Fragmente von

Wollstickereien zeigen Darstellungen und

Ornamente, die im Bannkreise der spätgriechi-

schen Kunst stehen, wie sie besonders in den

südrussischen skythischen Gebieten sich ver-

breitet hatte. Hierher gehört ein Stoffragment

mit dem Gesicht eines Skythen in Dreiviertel-

profil, ferner eine Szene, die Pferde mit ihren

Reitern zeigt, im Stile einer durchaus freien

Erzählung. Wir sind zu der Annahme berech-

tigt, daß auch diese Arbeiten Importstücke

sind, aus dem Westen, so wie jene chinesischen

aus dem Osten gebracht wurden. Daß nur

Motive übernommen worden seien, ist unwahr-

scheinlich, da diese Stücke stilistisch durchaus

einheitlich gearbeitet sind.

Wir sehen aber neben China und dem

Westen noch eine dritte künstlerische Kraft

hier wirksam. Sie äußert sich bereits in der

Art, wie beispielsweise ein chinesisches Seiden-

gewebe durch Steppstiche mit einem selbstän-

digen Ranken- und Wirbelmuster überzogen

wird, das also auf das Muster der Seide keiner-

lei Rücksicht nimmt. Das Hauptstück, das

diesen Kunstgeist in den Funden von Noin-Ula

am vollkommensten vertritt, ist der berühmte

T i e r k a m p f s z e'n e (Elch und Greif)

Applikationsarbeit auf der Bordüre eines Filzteppiehs

Ausden Funden von Noin-Ula

Stellung von ihrem prächtigen Gesamtcharakter

und ihrer hohen künstlerischen und kunst-

gewerblichen Qualität vermittelt werden.

Die Kunstschätze kamen aus einigen Grä-

bern, die innerhalb dreier großer Bestattungs-

felder auf gedeckt wurden. Es handelt sich

auch hier um solche Grabanlagen, bei denen

das eigentliche Grab über dem Erdboden durch

einen aufgeschütteten, an seinen Rändern mit

Steinen gefaßten Hügel bedeckt wird, eine Be-

stattungsart, wie sie durch ganz Mittelasien

bis in das Gebiet des skythischen Südrußland

verbreitet ist. Aus der Beschaffenheit und

dem Reichtum der Ausstattung ergibt sich, daß

es Ruhestätten vornehmer Persönlichkeiten

eines Reitervolkes gewesen sein müssen, die

hier gefunden wurden. Der Hügel barg eine

Holzkammer, deren Wände mit Stoffen be-

hangen waren. Darin stand der Holzsarkophag

auf einem Teppich, dessen Deckel mit Gold-

platten geschmückt war, und neben ihm stan-

den die verschiedensten Grabbeigaben, ein-

fache Keramiken, Gebrauchsgegenstände,

Stangenaufsätze, Sattelteile, Pfeilspitzen,

Pferdetrensen, Teile von Flaggen und Zöpfe,

Schmuckplatten aus Holz, Leder und Metall,

sowie Lackschalen. Eine der Lackschalen ist

deshalb besonders wertvoll, weil sie außer dem

Ort auch das Datum ihrer Herstellung, das

Jahr 2 v. Chr., trägt und dadurch einen An-

haltspunkt für die Datierung dieser Gräber und

ihres Inhaltes bietet.

Nicht allein durch diese Lackschalen, son-

dern auch durch andere Gegenstände chinesi-

scher Herkunft, wie durch das Fragment eines

Bronzespiegels von einem in der frühen Han-

Zeit entwickelten Typus, vor allem aber durch

die vielen und mannigfaltigen Textilarbeiten

wird die enge Beziehung offenbar, welche die

Kultur des Volkes, dem diese Grabstätten an-

gehören, mit der Kultur Chinas verbindet. Da

gibt es verschiedenartig gemusterte Seiden-

gewebe, einen Seidenrips mit Landschaftsdar-

stellungen, Seidengaze feinster Arbeit mit ein-

fachem geometrischen Muster, dann solche mit

Stickereien, und endlich Seidenstickereien.

Einzigartig sind die Stickereien. Meist sind

es rankenartige Muster von ganz bestimmter

Farbstimmung, gold- und orangegelb, braun-

rot, olivgrün, eine trotz aller Reichheit ausge-

glichene Fülle von Schnörkel-, Blatt- und

Filzteppich, der zwar nur fragmentarisch, aber

so erhalten ist, daß wir ihn rekonstruieren

können. Sein Mittelfeld trug eine Verzierung

aus aufgenähten roten Schnüren, die spiralig

angeordnet waren. Die Bordüre ist außen

durch einen Streifen chinesischer Seide, innen

durch ein gestepptes geometrisches Ornament

begrenzt und trägt Tierkampfszenen (s. Abb.),

zwischen denen ein bäumchenartiges Motiv er-

scheint. Die Technik ist Applikationsarbeit:

die Tierkörper sind aus weißen, roten und

braunen Filzstückchen zusammengesetzt, die

auf eine Lederunterlage aufgesteppt wurden,

das Ganze dann erst auf die Filzunterlage ge-

Relief, Christus am Kreuz zwischen Maria und

Johannes. 11. Jahrhundert

Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums

näht; die Konturen sind noch besonders durch

aufgenähte Schnüre bezeichnet. Nicht allein

diese Technik, auch die formale Durchbildung

der Tiergestalten, die auch ihrem Motiv nach

ihre nächsten Parallelen in sibirischen Gold-

arbeiten haben, scheiden diese kunstgewerbliche

Arbeit von den anderen. Erwähnenswert sind

in diesem Zusammenhang die Schmuckplatten

aus Silberblech, auf denen in Treibtechnik ein

Hirsch, auf anderen, wie auf einer runden und

einer länglichen, ein Horntier mit Andeutung

der Felslandschaft, in der es mit zurück-

gewendetem Kopfe steht, gegeben ist.

Es läßt sich auch aus diesen wenigen Bei-

spielen, die angeführt wurden, erkennen, daß

die Funde von Noin-Ula eine Kunst repräsen-

Chinesische Seidenstickerei

Aus den Funden von Noin-Ula

tieren, die zwar ein überaus - starkes eigenes

Ausdrucksvermögen hat, das sie aufs engste

mit dem nordasiatischen Kunstkreis verbindet,

daneben aber Kunstgut aus dem benachbarten

China ebenso willig aufnimmt, wie solches aus

den Gegenden an der Nordküste des Schwarzen

Meeres. Dr. Kurt Blauensteiner

Neuerwerbungen

des Wiener Kunst-

historischen Museums

Dr. L. Planiscig ist es geglückt, zwei künst-

lerisch höchst bedeutsame Objekte mittelalter-

licher Kleinkunst aus dem Bestand des Salz-

burger’ Domschatzes für das Wiener Kunst-

historische Museum zu erwerben (s. Abb.). Bei

dem einen Stück handelt es sich um ein ge-

gossenes Relief von quadratischer Form (14 cm

Seitenlänge), dessen Vergoldung sich völlig un-

versehrt erhalten hat und das, nach den Bohr-

löchern in den Ecken des Täfelchens zu schlie-

ßen, einstmals als Belag einer Vortragstafel

gedient haben mag. Es stellt den Crucifixus

zwischen Maria und Johannes dar und gehört

dem 11. Jahrhundert an. Das von langen, in

der Mitte gescheitelten Haarsträhnen einge-

rahmte Antlitz des Gekreuzigten ist schmerz-

erfüllt nach rechts herabgesunken. Die frontal

gesehenen blockhaften Gestalten von Maria und

Johannes drücken in Ausdruck und Gebärde

ihre Ergebung in das Schicksal aus. Über dem

Kreuz blicken Sonne und Mond herab auf das

tragische Schauspiel. Es ist ein Werk reifster

romanischer Kunst von ungewöhnlicher Ein-

dringlichkeit des Ausdruckes, das in der Durch-

formung des Körpers durch die Gewandung

noch den Zusammenhang mit der spätantiken

und byzantinischen Kunst offenbart.

Bekanntmachung

des Bundes der deutschen

Kunst- u. Antiquitätenhändler

Sitz München

Aufforderung!

Auf Grund der Durchführungsbestimmungen

des Gesetzes vom 1. November 1933, Reichs-

gesetzblatt Nr. 123, darf es sinngemäß künftig-

hin in Deutschland nur noch einen Kunst-

händlerverband geben. Demnach wurden am

14. Dezember in den Räumen der Kammer der

bildenden Künste, Berlin, Schloß Schlüterhof,

sämtliche Kunsthändlerverbände Deutschlands

aufgelöst und auf Vorschlag des Präsidenten

der Kammer der bildenden Künste ein neuer

Verband gegründet, der als einziger Fachver-

band für die Eingliederung in genannte Kam-

mer in Betracht kommt. Die nunmehrige offi-

zielle Bezeichnung ist „Kammer der bildenden

Künste, Fachgruppe: Bund der deutschen

Kunst- und Antiquitätenhändler, Sitz Mün-

chen“. Wer in Zukunft Kunst und

A n t i q u i t ä t e n h a n d e 1 treiben will,

muß pflichtgemäß diesem Bunde

angehören, wobei es gleichgültig ist, ob

der Handel im Haupt- oder Nebenberufe aus-

geübt wird. Mit dieser Mitgliedschaft erwirbt

er sich auch die zur Kammer der bildenden

Künste.

Als Kunsthandel im Sinne des Gesetzes vom

1. November ist zu betrachten:

1. der Handel mit Antiquitäten, d. h. mit

alten Gemälden, Plastiken, Kunst-

gewerbe1, Möbeln, Teppichen usw.

2. Der Handel mit moderner Kunst, d. h.

mit Gemälden, Plastiken, Graphik und

Kunstgewerbe (soweit es nicht fabrik-

mäßig hergestellt ist) der zweiten Hälfte

des 19. und des 20. Jahrhunderts.

3. Der Handel mit alten Münzen und Me-

daillen (Numismatik).

4. Der Handel mit alten Büchern,

Drucken, Handschriften, Kupferstichen,

Zeichnungen bis zur Mitte des 19. Jahr-

hunderts (Buch- und Kunstantiquariate).

Ausgenommen sind also Buchantiquariate,

die in der Hauptsache den Vorschriften

des Börsenvereins des deutschen Buchhan-

dels unterliegen.

5. Die Versteigerung und Vermittlung von

Kunst und Kulturgut, wie unter Ziffer 1

bis 4 aufgeführt.

Zu den Kunsthändlern im Sinne des Ge-

setzes sind auch zu rechnen Angestellte in lei-

tender Stellung, die fachliche Vorbildung be-

sitzen und in Vertretung des Unternehmers

selbständig Geschäfte tätigen.

Wir erlassen nun unter Berufung auf obiges

Gesetz an alle Kunsthändler und Angestellte

im obigen Sinne, soweit sie nicht auf Grund

ihrer Mitgliedschaft zu dem ehemaligen

„Reichsverband des deutschen Kunst- und

Antiquitätenhandels e. V., München“ und dem

„Deutschen Reichsverband des Kunsthandels

e. V., Berlin“ Mitglieder der Fachschaft „Bund

der deutschen Kunst- und Antiquitätenhändler,

Sitz München“, geworden sind, die Aufforde-

rung, unverzüglich ein Aufnahmegesuch an die

Reichskammer der bildenden Künste,

Fachschaft: Bund der deutschen

Eine Arbeit von be-

sonderer Schönheit ist

auch das französische

Züge aufweisende sil-

bervergoldete Reise-

altächen aus dem frü-

hen 14. Jahrhundert. Es

besteht aus vier mittels

Scharnieren unterein-

ander verbundenen, zu-

sammenklappbaren Tä-

felchen von rechteckiger

Gestalt, die figural ver-

ziert sind und nach oben

mit einer architektoni-

schen Bekrönung ab-

schließen. Auf der Innen-

seite sind auf blauem

Emailhintergrund unter

eingeblendeten Arka-

den die minutiös ge-

arbeiteten Reliefs der

Kreuzigung,Grablegung,

Auferstehung und des

noli me tangere angebracht.

Silbervergoldeter Reisealtar. 14. Jahrhundert.

Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums

Die Rückseite Kunst- und Antiquitätenhänd-

der Täfelchen ist mit den künstlerisch weniger

belangreichen Emailbildern Christi am Ölberg,

der Verspottung, Geißelung und Kreuzaufrich-

tung verziert. St. P.-N.

ler, München, Max-Josefstr. 7,

einzureichen, wenn sie nicht des Rechtes, mit

Kunst und Kulturgut Handel zu treiben, ver-

lustig gehen wollen.

25 Jahre Fichtelgebirgsmuseum

Von den vielen deutschen Heimatmuseen ist

das Fichtelgebirgsrnuseum in Wunsiedel eines

der beachtenswertesten, weil es einen geschlosse-

nen Komplex von Erzeugnissen umfaßt, die für

dieses Gebirge charakteristisch, durch die Boden-

schätze bedingt sind. Das 25jährige Jubiläum

dieses Museums gibt Veranlassung, es in Er-

innerung zu bringen. Seine Gründer waren die

durch ihre Heimatforschung über die Stadt hin-

aus bekannt gewordenen Apotheker Dr. Albert

Schmidt, Forstmeister Müller und Studienrat

Drechsel, die auch den Fichtelgebirgsverein ins

Leben riefen. Unterkunft fand das Museum in

dem historisch interessanten „Alten Lyceum“,

Der 1. Vorsitzende:

Adolph Weinmüller.

in dem der 1504 in Rom verstorbene Kardinal

Andreas Friesner, ein gebürtiger Wunsiedler, be-

graben ist. 1927 wurde die aus rund 2000 Num-

mern bestehende Sammlung unter Leitung des

Landesamtes für Denkmalspflege in München

nach musealen Gesichtspunkten neu geordnet, so

daß die einzelnen Gruppen ■— Porzellan, Keramik,

Glas, Eisen, die Haubensammlung usw. ■— nun-

mehr vollwertig zur Geltung kommen. Auch eine

Folterkammer ist zu sehen. Zwei berühmten

Söhnen Wunsiedels, Jean Paul und Karl Ludwig

Sand, sind eigene Nischen gewidmet.