FORM ALS SYMBOL.

363

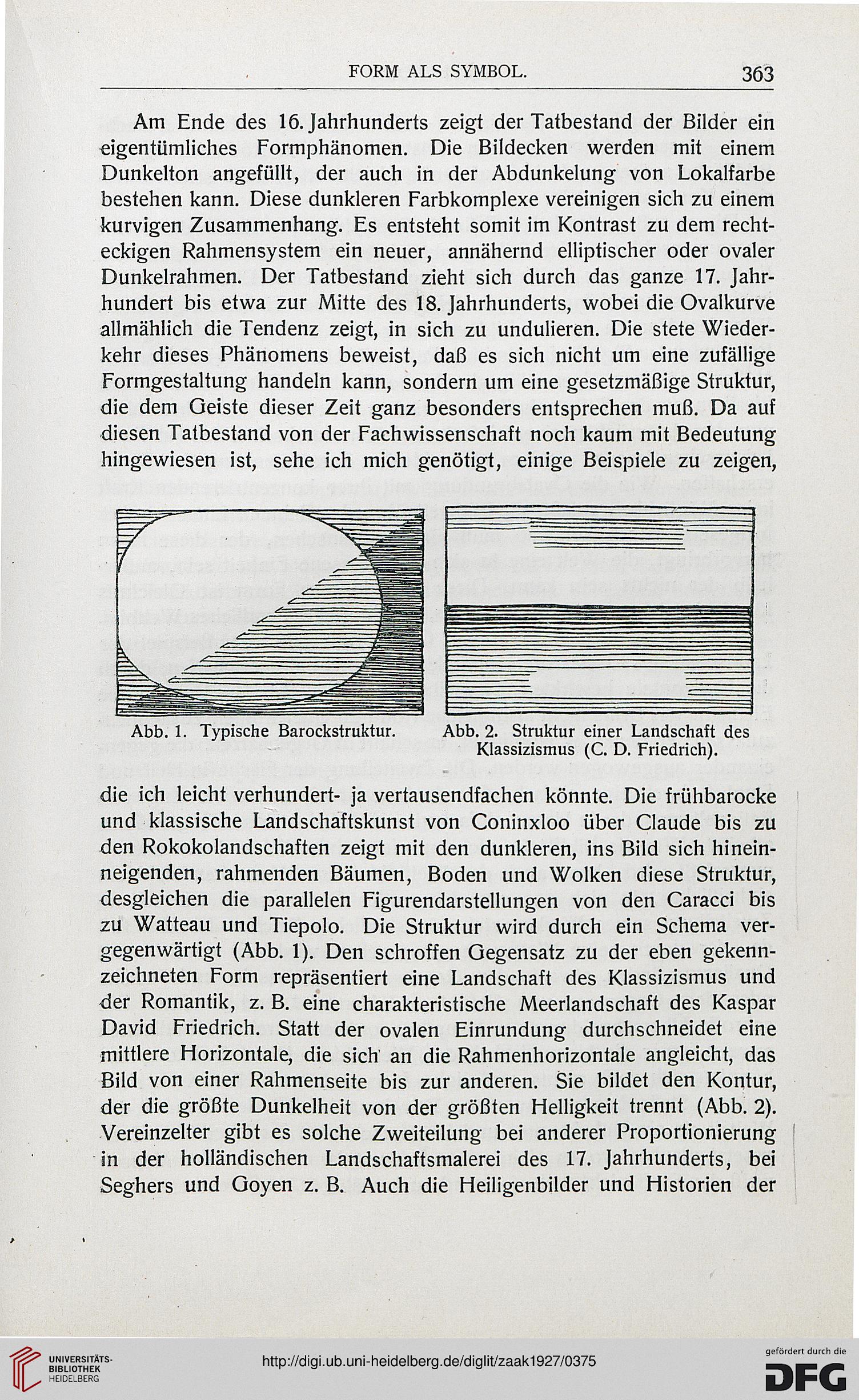

Am Ende des 16. Jahrhunderts zeigt der Tatbestand der Bilder ein

eigentümliches Formphänomen. Die Bildecken werden mit einem

Dunkelton angefüllt, der auch in der Abdunkelung von Lokalfarbe

bestehen kann. Diese dunkleren Farbkomplexe vereinigen sich zu einem

kurvigen Zusammenhang. Es entsteht somit im Kontrast zu dem recht-

eckigen Rahmensystem ein neuer, annähernd elliptischer oder ovaler

Dunkelrahmen. Der Tatbestand zieht sich durch das ganze 17. Jahr-

hundert bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wobei die Ovalkurve

allmählich die Tendenz zeigt, in sich zu undulieren. Die stete Wieder-

kehr dieses Phänomens beweist, daß es sich nicht um eine zufällige

Formgestaltung handeln kann, sondern um eine gesetzmäßige Struktur,

die dem Geiste dieser Zeit ganz besonders entsprechen muß. Da auf

diesen Tatbestand von der Fachwissenschaft noch kaum mit Bedeutung

hingewiesen ist, sehe ich mich genötigt, einige Beispiele zu zeigen,

Abb. 1. Typische Barockstruktur. Abb. 2. Struktur einer Landschaft des

Klassizismus (C. D. Friedrich).

die ich leicht verhundert- ja vertausendfachen könnte. Die frühbarocke

und klassische Landschaftskunst von Coninxloo über Claude bis zu

den Rokokolandschaften zeigt mit den dunkleren, ins Bild sich hinein-

neigenden, rahmenden Bäumen, Boden und Wolken diese Struktur,

desgleichen die parallelen Figurendarstellungen von den Caracci bis

zu Watteau und Tiepolo. Die Struktur wird durch ein Schema ver-

gegenwärtigt (Abb. 1). Den schroffen Gegensatz zu der eben gekenn-

zeichneten Form repräsentiert eine Landschaft des Klassizismus und

der Romantik, z. B. eine charakteristische Meerlandschaft des Kaspar

David Friedrich. Statt der ovalen Einrundung durchschneidet eine

mittlere Horizontale, die sich an die Rahmenhorizontale angleicht, das

Bild von einer Rahmenseite bis zur anderen. Sie bildet den Kontur,

der die größte Dunkelheit von der größten Helligkeit trennt (Abb. 2).

Vereinzelter gibt es solche Zweiteilung bei anderer Proportionierung

in der holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts, bei

Seghers und Goyen z. B. Auch die Heiligenbilder und Historien der

363

Am Ende des 16. Jahrhunderts zeigt der Tatbestand der Bilder ein

eigentümliches Formphänomen. Die Bildecken werden mit einem

Dunkelton angefüllt, der auch in der Abdunkelung von Lokalfarbe

bestehen kann. Diese dunkleren Farbkomplexe vereinigen sich zu einem

kurvigen Zusammenhang. Es entsteht somit im Kontrast zu dem recht-

eckigen Rahmensystem ein neuer, annähernd elliptischer oder ovaler

Dunkelrahmen. Der Tatbestand zieht sich durch das ganze 17. Jahr-

hundert bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wobei die Ovalkurve

allmählich die Tendenz zeigt, in sich zu undulieren. Die stete Wieder-

kehr dieses Phänomens beweist, daß es sich nicht um eine zufällige

Formgestaltung handeln kann, sondern um eine gesetzmäßige Struktur,

die dem Geiste dieser Zeit ganz besonders entsprechen muß. Da auf

diesen Tatbestand von der Fachwissenschaft noch kaum mit Bedeutung

hingewiesen ist, sehe ich mich genötigt, einige Beispiele zu zeigen,

Abb. 1. Typische Barockstruktur. Abb. 2. Struktur einer Landschaft des

Klassizismus (C. D. Friedrich).

die ich leicht verhundert- ja vertausendfachen könnte. Die frühbarocke

und klassische Landschaftskunst von Coninxloo über Claude bis zu

den Rokokolandschaften zeigt mit den dunkleren, ins Bild sich hinein-

neigenden, rahmenden Bäumen, Boden und Wolken diese Struktur,

desgleichen die parallelen Figurendarstellungen von den Caracci bis

zu Watteau und Tiepolo. Die Struktur wird durch ein Schema ver-

gegenwärtigt (Abb. 1). Den schroffen Gegensatz zu der eben gekenn-

zeichneten Form repräsentiert eine Landschaft des Klassizismus und

der Romantik, z. B. eine charakteristische Meerlandschaft des Kaspar

David Friedrich. Statt der ovalen Einrundung durchschneidet eine

mittlere Horizontale, die sich an die Rahmenhorizontale angleicht, das

Bild von einer Rahmenseite bis zur anderen. Sie bildet den Kontur,

der die größte Dunkelheit von der größten Helligkeit trennt (Abb. 2).

Vereinzelter gibt es solche Zweiteilung bei anderer Proportionierung

in der holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts, bei

Seghers und Goyen z. B. Auch die Heiligenbilder und Historien der