Die Geschichte von Amt und Vorwerk in Moisburg

113

Die drei gesonderten Beschreibungen des eigentli-

chen Vorwerks weichen stark voneinander ab. Dies

gilt sowohl für den Inhalt als auch für die stilistischen

Details. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass sie

von verschiedenen Verfassern stammen. Die erste

Beschreibung ist sehr kurz gehalten und zählt ganz

offensichtlich nicht alle vorhandenen Gebäude auf.

Die zweite Beschreibung ist nicht nur die ausführlich-

ste, sondern auch die inhaltlich stimmigste. Sie deckt

sich zudem weitgehend mit der Beschreibung im

Amtslagerbuch von 1664. Ähnlich unvollständig wie

die erste scheint die dritte Variante zu sein, wobei

allerdings zwei anderswo nicht erwähnte Gebäude

aufgeführt werden.

Aus der zweiten und der dritten Beschreibung geht

hervor, dass das Vorwerksgebäude etwa 22 Fach lang

und mit Stroh gedeckt war.51 Die Außenwände waren

größtenteils mit Ziegeln ausgemauert und die

Legbalken teilweise reparaturbedürftig. Der Zustand

des Innengerüsts wurde übereinstimmend als gut

bezeichnet. Zur Straße im Süden hin besaß das Haus

einen Steilgiebel und ein großes Tor. Links und rechts

des Tores führten kleinere Türen in die Pferdeställe.

Hinter den Pferdeställen folgten auf beiden Seiten der

Diele die Kuhställe. Über zwei Treppen am Eingang

und im Bereich des Fletts gelangte man auf den Bo-

den. Etwa auf der Hälfte des Hauses befand sich in

der östlichen Längsseite ein weiteres Tor, das auf den

Hof führte. Direkt daneben lag ein aus alten Brettern

zusammen geflicktes Gesinde Bettlager. Das Flett war

mit Feldsteinen gepflastert. Die darauf stehende

Herdstelle besaß einen gewölbten Rauchfang mit

einer eisernen Stange zum Aufhängen des Kesselha-

kens, jedoch keinen Schornstein. In zwei Beschreibun-

gen taucht ein Windfang aus Brettern und einer Tür

auf, bei dem es sich um eine Trennwand zur Diele

handeln könnte. Im Kammerfach befand sich mittig

die Wohnstube mit einem Ofen aus schwarzen

Kacheln und einem wandfesten Milchschapp mit 12

Fächern. Links und rechts befanden sich Kammern,

wovon eine als Milchkammer diente. In der westli-

chen Kammer gab es ein in das Fleeth gehendes, mit

Dielen bekleidetes Bettschap. Beide Kammern waren

mit Ziegelsteinen gepflastert. Des Weiteren gab es

eine Speisekammer und zwei weitere Kammern am

Flett, wovon eine als Schlafkammer diente. Sowohl

für das Flett als auch für die Räume des Kammerfachs

sowie einige kleine Kammern werden Fenster mit

Rauten erwähnt, was auf eine altertümliche, rauten-

förmige Bleiverglasung schließen lässt. Interessant ist

auch die Aufzählung von Inventar wie Bänke, Tische,

Schränke, Bettstellen, Hängeborde, Schüsselborde,

irdene und hölzerne Schüsseln, hölzerne Becher, ein

Feuerstülper, ein Wetzstein, ein Buxtehuder und ein

Harburger Maß, verschiedene Forken, Spaten, Leitern,

Schneideladen, Sägen, Pflüge, ein Kohleimer mit Stö-

ter, mehrere blecherne Laternen mit Hornscheiben

und diverses Bettzeug.

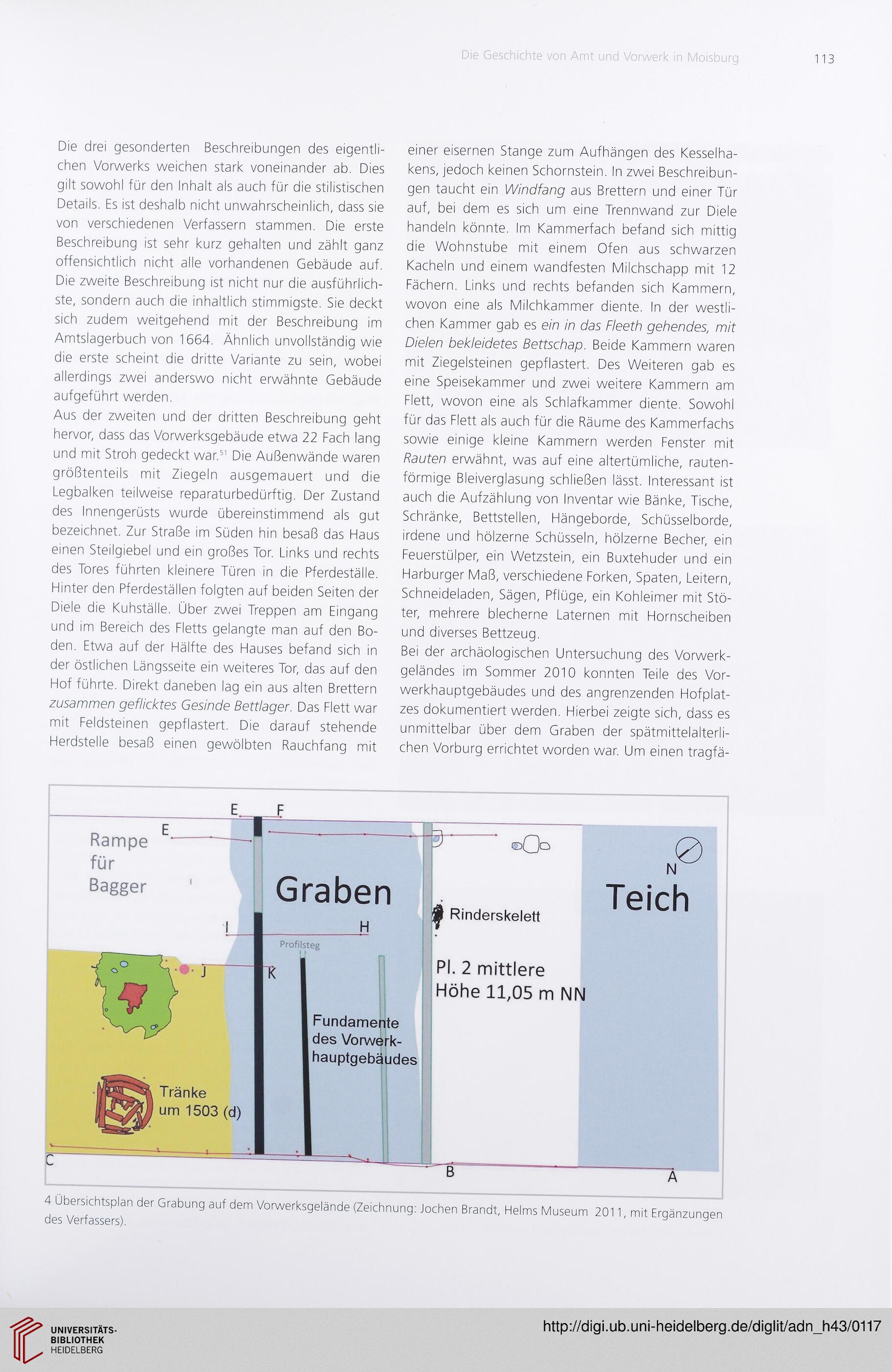

Bei der archäologischen Untersuchung des Vorwerk-

geländes im Sommer 2010 konnten Teile des Vor-

werkhauptgebäudes und des angrenzenden Hofplat-

zes dokumentiert werden. Hierbei zeigte sich, dass es

unmittelbar über dem Graben der spätmittelalterli-

chen Vorburg errichtet worden war. Um einen tragfä-

Graben

Teich

Rinderskelett

H

Profilsteg

1L

B

A

’• J

Fundamente

des Vorwerk-

hauptgebäudes

Tränke

um 1503 (d)

PI. 2 mittlere

Höhe 11,05 m NN

Rampe

für

Bagger

4 Übersichtsplan der Grabung auf dem Vorwerksgelände (Zeichnung: Jochen Brandt, Helms Museum 2011, mit Ergänzungen

des Verfassers).

113

Die drei gesonderten Beschreibungen des eigentli-

chen Vorwerks weichen stark voneinander ab. Dies

gilt sowohl für den Inhalt als auch für die stilistischen

Details. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass sie

von verschiedenen Verfassern stammen. Die erste

Beschreibung ist sehr kurz gehalten und zählt ganz

offensichtlich nicht alle vorhandenen Gebäude auf.

Die zweite Beschreibung ist nicht nur die ausführlich-

ste, sondern auch die inhaltlich stimmigste. Sie deckt

sich zudem weitgehend mit der Beschreibung im

Amtslagerbuch von 1664. Ähnlich unvollständig wie

die erste scheint die dritte Variante zu sein, wobei

allerdings zwei anderswo nicht erwähnte Gebäude

aufgeführt werden.

Aus der zweiten und der dritten Beschreibung geht

hervor, dass das Vorwerksgebäude etwa 22 Fach lang

und mit Stroh gedeckt war.51 Die Außenwände waren

größtenteils mit Ziegeln ausgemauert und die

Legbalken teilweise reparaturbedürftig. Der Zustand

des Innengerüsts wurde übereinstimmend als gut

bezeichnet. Zur Straße im Süden hin besaß das Haus

einen Steilgiebel und ein großes Tor. Links und rechts

des Tores führten kleinere Türen in die Pferdeställe.

Hinter den Pferdeställen folgten auf beiden Seiten der

Diele die Kuhställe. Über zwei Treppen am Eingang

und im Bereich des Fletts gelangte man auf den Bo-

den. Etwa auf der Hälfte des Hauses befand sich in

der östlichen Längsseite ein weiteres Tor, das auf den

Hof führte. Direkt daneben lag ein aus alten Brettern

zusammen geflicktes Gesinde Bettlager. Das Flett war

mit Feldsteinen gepflastert. Die darauf stehende

Herdstelle besaß einen gewölbten Rauchfang mit

einer eisernen Stange zum Aufhängen des Kesselha-

kens, jedoch keinen Schornstein. In zwei Beschreibun-

gen taucht ein Windfang aus Brettern und einer Tür

auf, bei dem es sich um eine Trennwand zur Diele

handeln könnte. Im Kammerfach befand sich mittig

die Wohnstube mit einem Ofen aus schwarzen

Kacheln und einem wandfesten Milchschapp mit 12

Fächern. Links und rechts befanden sich Kammern,

wovon eine als Milchkammer diente. In der westli-

chen Kammer gab es ein in das Fleeth gehendes, mit

Dielen bekleidetes Bettschap. Beide Kammern waren

mit Ziegelsteinen gepflastert. Des Weiteren gab es

eine Speisekammer und zwei weitere Kammern am

Flett, wovon eine als Schlafkammer diente. Sowohl

für das Flett als auch für die Räume des Kammerfachs

sowie einige kleine Kammern werden Fenster mit

Rauten erwähnt, was auf eine altertümliche, rauten-

förmige Bleiverglasung schließen lässt. Interessant ist

auch die Aufzählung von Inventar wie Bänke, Tische,

Schränke, Bettstellen, Hängeborde, Schüsselborde,

irdene und hölzerne Schüsseln, hölzerne Becher, ein

Feuerstülper, ein Wetzstein, ein Buxtehuder und ein

Harburger Maß, verschiedene Forken, Spaten, Leitern,

Schneideladen, Sägen, Pflüge, ein Kohleimer mit Stö-

ter, mehrere blecherne Laternen mit Hornscheiben

und diverses Bettzeug.

Bei der archäologischen Untersuchung des Vorwerk-

geländes im Sommer 2010 konnten Teile des Vor-

werkhauptgebäudes und des angrenzenden Hofplat-

zes dokumentiert werden. Hierbei zeigte sich, dass es

unmittelbar über dem Graben der spätmittelalterli-

chen Vorburg errichtet worden war. Um einen tragfä-

Graben

Teich

Rinderskelett

H

Profilsteg

1L

B

A

’• J

Fundamente

des Vorwerk-

hauptgebäudes

Tränke

um 1503 (d)

PI. 2 mittlere

Höhe 11,05 m NN

Rampe

für

Bagger

4 Übersichtsplan der Grabung auf dem Vorwerksgelände (Zeichnung: Jochen Brandt, Helms Museum 2011, mit Ergänzungen

des Verfassers).