1904

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

den gegebenen Zweck zwingend geboten sind. Nur da, wo

der Willkür des Architekten Raum gegeben ist, kann sich eine

freie künstlerische Betätigung entfalten, und nur da kann eine

individuelle Schöpfung entstehen. Nur die individuelle Leistung,

diejenige Geistesschöpfung, welche den Stempel der persön-

lichen Konzeption an sich trägt, kann Gegenstand des Urheber-

rechts sein, vor allem also auch immer nur die konkrete

Schöpfung, nie das Motiv oder der Gedanke, wenn sie auch

noch so originell und interessant sind und ein noch so reiches

Können und Wissen verraten.

Wenn man diesen Gedanken festhält, so wird man immer

in der Lage sein, in dem einfachsten, wie in dem reichsten

Werke die Grenze zu ziehen zwischen dem, was bekannt

oder durch den Gebrauchszweck gegeben ist, und der konkreten

individuellen Schöpfung, die der Architekt unter Benutzung

bekannter Elemente und im Hinblick auf den gegebenen Zweck

geschaffen hat. Wenn das Gericht die Frage zu entscheiden

hat, und regelmäßig werden ihm Sachverständige dabei zur

Seite stehen müssen, ob ein Werk als unerlaubte Nachbildung

eines andern zu betrachten ist, so wird regelmäßig festzustellen

sein, welches ist die individuelle Schöpfung des Urhebers, und

findet sich diese Schöpfung ganz oder in wesentlichen Be-

standteilen in dem zweiten Werk? Sowie beide Werke in

demjenigen, was an dem einzelnen Werke der freien Schöpfung-

überlassen ist, identisch sind, wird notwendigerweise ange-

nommen werden müssen, daß der eine unbefugt das Werk

des andern benutzt oder nachgebildet hat.

Zufällige Übereinstimmungen kommen selbstverständlich

nicht in Betracht. Denn sie sind nur auf demjenigen Gebiet

möglich, auf dem die künstlerische Willkür sich nicht frei

betätigen kann. So wenig aber zwei Schriftsteller das gleiche

lyrische Gedicht, zwei Maler das gleiche Bild, zwei Tonkünstler

die gleiche Melodie konzipieren können, so wenig ist es möglich,

daß auch zwei Architekten zu der gleichen baukünstlerischen

Schöpfung gelangen.

Einige Vorsicht wird natürlich da geboten sein, wo das

Bauwerk seiner Anlage und Form nach so einfach ist, daß

für eine freie künstlerische Betätigung kaum Raum bleibt, oder

daß sie nur in schwachen Nüancen zum Ausdruck gelangt.

Hier fehlt es entweder überhaupt an Merkmalen für Fest-

stellung einer Identität, oder sie sind so schwach, daß ohne

den tatsächlichen Beweis einer Nachahmung der Richter eine

unerlaubte Nachbildung kaum annehmen können wird.

Gleich schwierige Fragen sind auch auf allen andern Ge-

bieten des Urheberrechts zu lösen, und wie es bisher auf

dem Gebiete der Literatur und der Tonkunst in befriedigender

Weise gelungen ist, den Schutz des selbständigen geistigen

Schaffens richtig abzugrenzen und mit den Bedürfnissen des

Verkehrs und der literarischen und musikalischen Entwicklung

in Einklang zu bringen, so wird dies auch ohne Zweifel auf

dem Gebiete der Architektur möglich sein.

Jedenfalls aber kann ein wirksamer Schutz nur fördernd

auf die Entwicklung unsrer heimischen Baukunst wirken. Denn

der Zwang, Neues zu schaffen und auch Bekanntes und Ge-

gebenes zu eigenartigen Werken zu gestalten, führt allein auf

den Weg, an dessen Ende eine hohe und kraftvolle Heimats-

kunst steht.

Türgitter. Entwurf: Eisenlohr &Weigle, Bauräte in Stuttgart.

Ausgeführt von J. Horlacher daselbst.

(Aus »Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins«.)

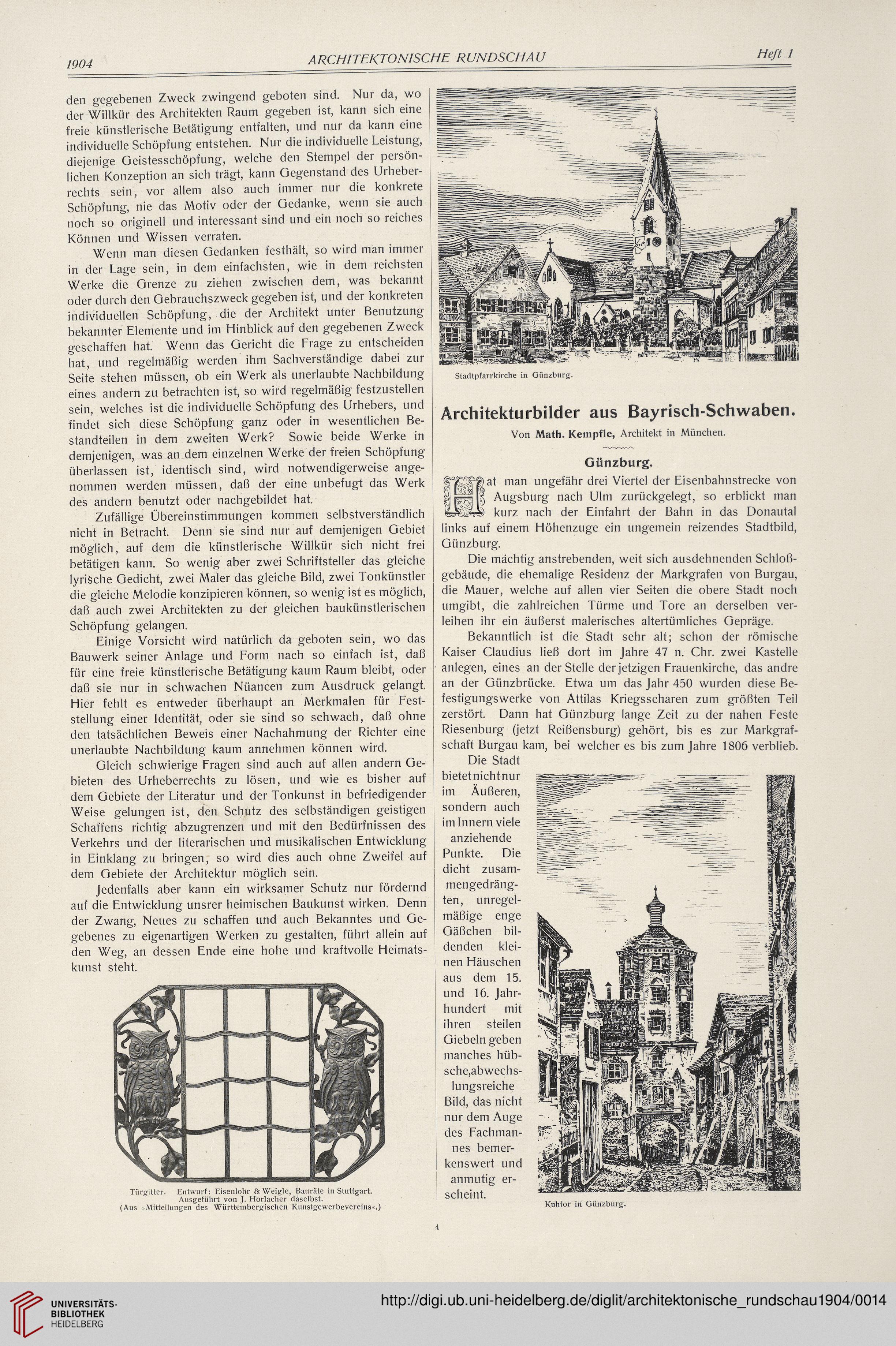

Stadtpfarrkirche in Günzburg.

Architekturbilder aus Bayrisch-Schwaben.

Von Math. Kempfle, Architekt in München.

Günzburg.

at man ungefähr drei Viertel der Eisenbahnstrecke von

Augsburg nach Ulm zurückgelegt, so erblickt man

kurz nach der Einfahrt der Bahn in das Donautal

links auf einem Höhenzuge ein ungemein reizendes Stadtbild,

Günzburg.

Die mächtig anstrebenden, weit sich ausdehnenden Schloß-

gebäude, die ehemalige Residenz der Markgrafen von Burgau,

die Mauer, welche auf allen vier Seiten die obere Stadt noch

umgibt, die zahlreichen Türme und Tore an derselben ver-

leihen ihr ein äußerst malerisches altertümliches Gepräge.

Bekanntlich ist die Stadt sehr alt; schon der römische

Kaiser Claudius ließ dort im Jahre 47 n. Chr. zwei Kastelle

anlegen, eines an der Stelle der jetzigen Frauenkirche, das andre

an der Günzbrücke. Etwa um das Jahr 450 wurden diese Be-

festigungswerke von Attilas Kriegsscharen zum größten Teil

zerstört. Dann hat Günzburg lange Zeit zu der nahen Feste

Riesenburg (jetzt Reißensburg) gehört, bis es zur Markgraf-

schaft Burgau kam, bei welcher es bis zum Jahre 1806 verblieb.

Die Stadt

bietetnichtnur

im Äußeren,

sondern auch

im Innern viele

anziehende

Punkte. Die

dicht zusam¬

mengedräng¬

ten, unregel¬

mäßige enge

Gäßchen bil¬

denden klei¬

nen Häuschen

aus dem 15.

und 16. Jahr¬

hundert mit

ihren steilen

Giebeln geben

manches hüb¬

sche,abwechs¬

lungsreiche

Bild, das nicht

nur dem Auge

des Fachman¬

nes bemer¬

kenswert und

anmutig er¬

scheint.

Kuhtor in Günzburg.

4

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 1

den gegebenen Zweck zwingend geboten sind. Nur da, wo

der Willkür des Architekten Raum gegeben ist, kann sich eine

freie künstlerische Betätigung entfalten, und nur da kann eine

individuelle Schöpfung entstehen. Nur die individuelle Leistung,

diejenige Geistesschöpfung, welche den Stempel der persön-

lichen Konzeption an sich trägt, kann Gegenstand des Urheber-

rechts sein, vor allem also auch immer nur die konkrete

Schöpfung, nie das Motiv oder der Gedanke, wenn sie auch

noch so originell und interessant sind und ein noch so reiches

Können und Wissen verraten.

Wenn man diesen Gedanken festhält, so wird man immer

in der Lage sein, in dem einfachsten, wie in dem reichsten

Werke die Grenze zu ziehen zwischen dem, was bekannt

oder durch den Gebrauchszweck gegeben ist, und der konkreten

individuellen Schöpfung, die der Architekt unter Benutzung

bekannter Elemente und im Hinblick auf den gegebenen Zweck

geschaffen hat. Wenn das Gericht die Frage zu entscheiden

hat, und regelmäßig werden ihm Sachverständige dabei zur

Seite stehen müssen, ob ein Werk als unerlaubte Nachbildung

eines andern zu betrachten ist, so wird regelmäßig festzustellen

sein, welches ist die individuelle Schöpfung des Urhebers, und

findet sich diese Schöpfung ganz oder in wesentlichen Be-

standteilen in dem zweiten Werk? Sowie beide Werke in

demjenigen, was an dem einzelnen Werke der freien Schöpfung-

überlassen ist, identisch sind, wird notwendigerweise ange-

nommen werden müssen, daß der eine unbefugt das Werk

des andern benutzt oder nachgebildet hat.

Zufällige Übereinstimmungen kommen selbstverständlich

nicht in Betracht. Denn sie sind nur auf demjenigen Gebiet

möglich, auf dem die künstlerische Willkür sich nicht frei

betätigen kann. So wenig aber zwei Schriftsteller das gleiche

lyrische Gedicht, zwei Maler das gleiche Bild, zwei Tonkünstler

die gleiche Melodie konzipieren können, so wenig ist es möglich,

daß auch zwei Architekten zu der gleichen baukünstlerischen

Schöpfung gelangen.

Einige Vorsicht wird natürlich da geboten sein, wo das

Bauwerk seiner Anlage und Form nach so einfach ist, daß

für eine freie künstlerische Betätigung kaum Raum bleibt, oder

daß sie nur in schwachen Nüancen zum Ausdruck gelangt.

Hier fehlt es entweder überhaupt an Merkmalen für Fest-

stellung einer Identität, oder sie sind so schwach, daß ohne

den tatsächlichen Beweis einer Nachahmung der Richter eine

unerlaubte Nachbildung kaum annehmen können wird.

Gleich schwierige Fragen sind auch auf allen andern Ge-

bieten des Urheberrechts zu lösen, und wie es bisher auf

dem Gebiete der Literatur und der Tonkunst in befriedigender

Weise gelungen ist, den Schutz des selbständigen geistigen

Schaffens richtig abzugrenzen und mit den Bedürfnissen des

Verkehrs und der literarischen und musikalischen Entwicklung

in Einklang zu bringen, so wird dies auch ohne Zweifel auf

dem Gebiete der Architektur möglich sein.

Jedenfalls aber kann ein wirksamer Schutz nur fördernd

auf die Entwicklung unsrer heimischen Baukunst wirken. Denn

der Zwang, Neues zu schaffen und auch Bekanntes und Ge-

gebenes zu eigenartigen Werken zu gestalten, führt allein auf

den Weg, an dessen Ende eine hohe und kraftvolle Heimats-

kunst steht.

Türgitter. Entwurf: Eisenlohr &Weigle, Bauräte in Stuttgart.

Ausgeführt von J. Horlacher daselbst.

(Aus »Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins«.)

Stadtpfarrkirche in Günzburg.

Architekturbilder aus Bayrisch-Schwaben.

Von Math. Kempfle, Architekt in München.

Günzburg.

at man ungefähr drei Viertel der Eisenbahnstrecke von

Augsburg nach Ulm zurückgelegt, so erblickt man

kurz nach der Einfahrt der Bahn in das Donautal

links auf einem Höhenzuge ein ungemein reizendes Stadtbild,

Günzburg.

Die mächtig anstrebenden, weit sich ausdehnenden Schloß-

gebäude, die ehemalige Residenz der Markgrafen von Burgau,

die Mauer, welche auf allen vier Seiten die obere Stadt noch

umgibt, die zahlreichen Türme und Tore an derselben ver-

leihen ihr ein äußerst malerisches altertümliches Gepräge.

Bekanntlich ist die Stadt sehr alt; schon der römische

Kaiser Claudius ließ dort im Jahre 47 n. Chr. zwei Kastelle

anlegen, eines an der Stelle der jetzigen Frauenkirche, das andre

an der Günzbrücke. Etwa um das Jahr 450 wurden diese Be-

festigungswerke von Attilas Kriegsscharen zum größten Teil

zerstört. Dann hat Günzburg lange Zeit zu der nahen Feste

Riesenburg (jetzt Reißensburg) gehört, bis es zur Markgraf-

schaft Burgau kam, bei welcher es bis zum Jahre 1806 verblieb.

Die Stadt

bietetnichtnur

im Äußeren,

sondern auch

im Innern viele

anziehende

Punkte. Die

dicht zusam¬

mengedräng¬

ten, unregel¬

mäßige enge

Gäßchen bil¬

denden klei¬

nen Häuschen

aus dem 15.

und 16. Jahr¬

hundert mit

ihren steilen

Giebeln geben

manches hüb¬

sche,abwechs¬

lungsreiche

Bild, das nicht

nur dem Auge

des Fachman¬

nes bemer¬

kenswert und

anmutig er¬

scheint.

Kuhtor in Günzburg.

4