536

Das Buch für A l k e.

Heft 22.

der Behörde übergeben worden war. Williams hatte

den Transport und die Beschäftigung mit der Ver-

proviantierung; kurz, wir machten ein glänzendes Ge-

schäft, erbauten zwei weitere Häuſer, und konnten noch

vor Ablauf des halben Jahres die achtundzwanzigtauſend

Dollars, die Halsſen ſchuldete, bezahlen. Nach Klon-

dyke sehnten wir uns nicht mehr, denn von dort lauteten

die Nachrichten der massenhaft zurückkehrenden Gold-

ſucher immer ungünstiger. In der That holten nur die

Leute Reichtümer aus dem Goldland, die Handel trieben,

denn die Preiſe waren unsinnig hoch. Ich will nur

erwähnen, daß auch wir für ein Mittagbrot, bestehend

aus zwei warmen Gängen und zwei Glas Thee, andert-

halb Dollars, alſo mehr als sechs Mark, bekamen, daß

wir allein am Thee tauſend Prozent verdienten, daß

uns das Wild nichts kostete, und wir es teuer in un-

serer Wirtſchaft verkauften.

An dem Tage, an welchem die Schuldſumme im

Fort Atlin bezahlt wurde, fand die Trauung meines

Vetters Franz mit Hedwig statt. Unsere Verwandten

in Deutſchland mögen ſchöne Augen gemacht haben,

als sie die Heiratsanzeige bekamen, datiert „Lager am

Bennet-See".

Wir betrieben unser Geschäft ungefähr anderthalb

Jahre, und als dann der Zuzug der Goldſucher nach-

ließ, verkauften wir unsere Häuſer an die kanadiſche

Behörde, die sie zu einer Polizeiſtation brauchte. Wir

ſelbſt gingen über Dyea nach San Francisco zurück;

wir waren zwar nicht im eigentlichen Goldlande ge-

wiesen, hatten aber doch Schätze gehoben, Vetter Franz

den beſten und kostbarſten, seine liebe Frau.

Ich bleibe vorläufig noch in San Francisco, und

dann gehen wir nach einer der kaliforniſchen Städte

im Süden, um dort ein Geschäft zu gründen. Geld

haben wir genug dazu verdient.

Alle goldlüsternen Deutschen aber seien vor Klon-

dyke gewarnt. Es ist dort wirklich nichts mehr zu

holen, als schwere Enttäuſchung, denn nicht jeder kann |

Kneipwirt und Händler werden, wie wir.

Wapitihirſchjagd in Montaa.

(Siehe die 2 Bilder auf Seite 533.) ;

D'! sogenannte hohe Jagd, das heißt die auf Hirsche, Elche,

Schwarzwild, Steinböcke, Gemsen oder Bären, Wölfe und

andere Raubtiere iſt in den eigentlichen Kulturländern Eu-

ropas teils nicht mehr möglich, teils so beſchränkt, meist nur

noch ein Vorrecht der Fürſten, daß eifrige Sportsmen, denen

es an Zeit und Geld nicht mangelt, ferne Erdteile aufsuchen,

um ihrer Jagdleidenſchaft zu fröhnen. Ein Paradies für

den Jäger sind noch immer die nördlichen an Kanada gren- |

zenden Gebiete der Vereinigten Staaten, vor allem die Terri- -

torien Washington, Montana und Dakota im äußersten Nord-

westen. Ist auch der Bison so gut wie ausgestorben, so giebt

es dort in den Bergen und Wäldern doch noch zahlreiche

_ Büren und Autilopen, vor allem aber den mächtigen Wapiti,

den größten aller eigentlichen Hirsche. Dieses stattliche Tier

hat die Größe eines Maultieres und ein Geweih, das an Stärke

und Höhe das Geweih unſseres deulſchen Edelhirſches noch be-

deutend übertrifft. Dagegen sieht der Wapiti trotz seiner

imponierenden Erscheinung entschieden ſchwerfälliger aus, als

unser Rothirſch; sein Haar iſt im Sommer mehr grau als

rötlich, im Winter gelblich. Der Wapiti, der ehemals im

ganzen gemäßigten Nordamerika zahlreich zu finden war, iſt

jetzt durch die Mas”senschlächtereien der Indianer und weißen

Jäger, wie durch Prairiebrände und Ueberſchwemmungen der

unregulierten Ströme derartig ausgerottet worden , daß er

nur noch in den Bergwäldern des ſchwach besiedelten Nord-

weſtens, sowie auf den Prairien am Fuß der Felsengebirge

fortkommt. Dort leben die Wapitihirſche in Rudeln von zehn bis

zwanzig Stück, je unter Führung eines alten schlauen Hirsches.

Chemals gab es Herden, die nach Hunderten zählten, in

welcher Weiſe aber die Indianer unter diesen gewütet haben,

beweist unter anderem die sogenannte Hirſchwieſe am oberen

Missouri, wo die Sioux eine Pyramide von mehr als tausend

Wapitigeweihen als Ergebnis einer einzigen großen Jagd

aufgetürmt hatten, die dort noch bis in die neuere geit zu

sehen war. Jett kommen solche Masſenjagden nicht mehr

vor. Rote wie weiße Jäger sind genügsam geworden, die

Jagd hat sich veredelt, an die Stelle der Treibjagd ist die

Birſch getreten, und man erlegt den mächtigen Hirſch mit

der Büchſe, indem man ſich vorsichtig an eine Herde an-

ſchleicht. Solch eine Wapitijagd in Montana führen uns in

ihren Hauptmomenten die beiden Bilder auf S. 533 vor

Augen. Das obere Bild zeigt uns einen amerikanischen

. Jäger auf der Birſch. Er ist vor Tage aufgebrochen, um

. das ſcheue und vorsſichtige Wild auf dem vorher ausgekund-

ſchafteten Wechsel zu beſchleichen. Hinter einem Haufen groben

Steingerölls, aus dem windzerzauste Wettertannen hervor-

ſprießen, legt er sich nieder, die Ankunft der Herde er-

wartend, die regelmäßig in der Frühe vom See drunten zu

ihrem Schlupfwinkel im Bergwald hinaufwechſelt. Und jetzt

erscheinen im dämmernden Lichte und . grauen Nebel des

Morgens die dunklen mächtigen Schatten der Wapitihirſche.

Der Jäger zieht leiſe das Gewehr an die Wange. So ge-

räuſchlos aber auch die Vewegung war, das erfahrene Leit-

tier hat etwas davon vernommen. Es steht und äugt und

_ windet nach dem Jäger hinüber. Ein kritischer Augenblick!

Das Glück der Jagd hängt jett an einer Sekunde, an der

ſicheren Hand und dem ſcharfen Auge des Schützen. Aber

auch wenn der Schuß rechtzeitig erfolgt und gut trifft, so ist

damit noch nicht alles gewonnen. Selten stürzt das Wild im

Feuer, der Jäger muß dem verwundeten Wapiti oft noch

stundenlang folgen, und ihm, wenn er ihn endlich zuſammen-

gebrochen findet, mit dem Jagdmesser den Genickfang geben,

ehe er völlig tot iſt. Daß er dabei zuweilen in ſehr ge-

fährliche Lage kommt, zeigt unser unteres Bild. Der ver-

wundete Wapiti springt, wenn ihm der Jäger mit dem Messer

naht, wohl noch einmal unvermuteterweise empor, und ein mit

letter Kraft geführter Hieb mit dem mächtigen Geweih

ſchleudert den Feind zu Boden, der froh sein kann, wenn er

mit ungebrochenen Gliedern dem wütenden Tiere entgeht.

Ein „hirschgerechter Jäger“ aber wird sich lieber solcher Gefahr

aussetzen, als dem angeschossenen Tiere noch überflüſsigerweise

einen zweiten Schuß geben, da dies, als gegen die edle

Jägerei, den Ruhm seiner That bedeutend vermindern würde.

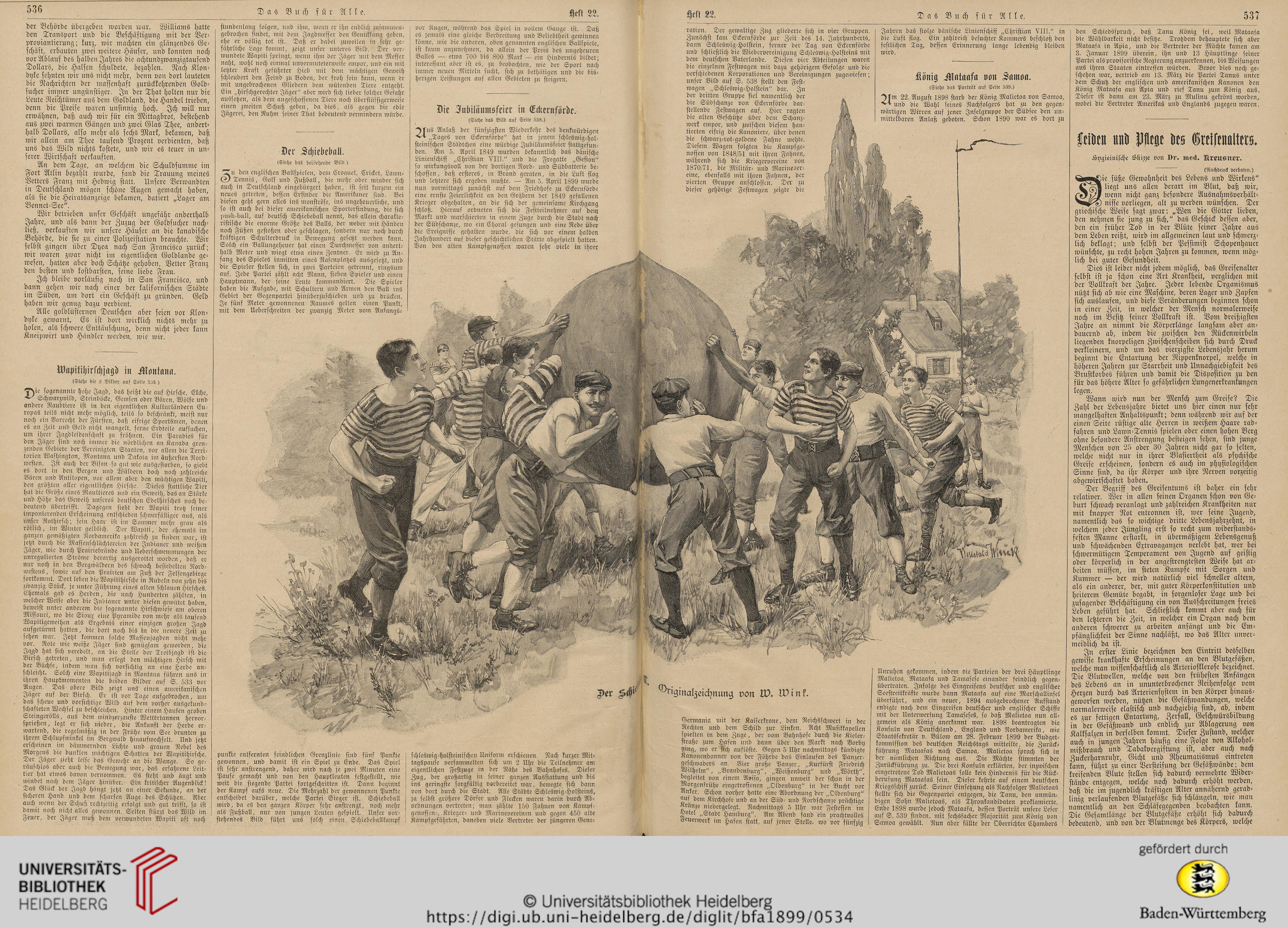

Der Schiebeball.

(Siehe das beiſtehende Bild.)

S! den engliſchen Ballspielen, dem Croquet, Cricket, Lawn-

Tennis, Golf und Fußball, die mehr oder minder ſich

gauch in Deutſchland eingebürgert haben, ist seit kurzem ein

neues getreten, deſſen Erfinder die Amerikaner ſind. Bei

dieſen geht gern alles ins monströse, ins ungeheuerliche, und

ſo iſt auch bei dieser amerikanischen Sporterfindung, die ſich

push-ball, auf deutſch Schiebeball nennt, das allein charakte-

riſtiſche die enorme Größe des Balls, der weder mit Händen

noch Füßen gestoßen oder geschlagen, ſondern nur noch durch

kräftigen Schulterdruck in Bewegung gesetzt werden kann.

Solch ein Ballungeheuer hat einen Durchmesser von andert-

halb Meter und wiegt etwa einen Zentner. Er wird zu An-

fang des Spieles inmitten eines Rasenplatzes ausgesetzt, und

die Spieler stellen sich, in zwei Parteien getrennt, ringsum

auf. Jede Partei zählt acht Mann, sieben Spieler und einen

Hauptmann, der seine Leute kommandiert. Die Spieler

haben die Aufgabe, mit Schultern und Armen den Ball ins

Gebiet der Gegenpartei hinüberzuſchieben und zu drücken.

Je fünf Meter gewonnenen Raumes gelten einen Puntt,

mit dem Uebersſchreiten der zwanzig Meter vom Anfangs-

punkte entfernten feindlichen Grenzlinie sind fünf Punkte

gewonnen, und damit ist ein Spiel zu Ende. Das Spiel

iſt sehr anstrengend, daher wird nach je zwei Minuten eine

Pauſe gemacht und von den Hauptleuten festgestellt, wie

weit die ſiegende Partei fortgeschritten iſte. Dann beginnt

der Kampf aufs neue. Die Mehrzahl der gewonnenen Punkte

entscheidet darüber, welche Partei Sieger iſt. Schiebeball

wird, da es den ganzen Körper sehr anstrengt, noch mehr

als Fußball, nur von jungen Leuten gespielt. Unser vor-

stehendes Bild führt uns solch einen Schiebeballkampf

vor Augen, während das Spiel in vollem Gange ist. Daß

es jemals eine gleiche Verbreitung und Beliebtheit gewinnen

könne, wie die anderen, oben genannten engliſchen Ballspiele,

iſt kaum anzunehmen, da allein der Preis des ungeheuren

Balles ~ etwa 700 bis 800 Mark = ein Hindernis bildet;

intereſſant aber iſt es, zu beobachten, wie der Sport nach

immer neuen Mitteln sucht, sich zu bethätigen und die bis-

herigen Leiſtungen auf allen Gebieten zu steigern.

Die Iubiläumsfeier in Eckernförde.

(Siehe das Bild auf Seite 5389.

A. Anlaß der fünfzigsſten Wiederkehr des denkwürdigen

„Tages von Eckernförde" hat in jenem ſchleswig-hol-

ſteiniſchen Städtchen eine würdige Jubiläumsfeier stattgefun-

den. Am 5. April 1849 wurden bekanntlich das dänische

Linienschiff „Chriſtian VIU." und die Fregatte „Gefion“

so wirkungsvoll von der dortigen Nord- und Südbatterie be-

ſchoſſen, daß ersteres, in Brand geraten, in die Luft flog

und lettere sich ergeben mußte. – Anm 5. April 1899 wurde

nun vormittags zunächſt auf dem Friedhofe zu Eckernförde

eine ernste Feierlichkeit an den Gräbern der 1849 gefallenen

Krieger abgehalten, an die ſich der gemeinſame Kirchgang

schloß. Hierauf ordneten ſich die Feſstteilnehmer auf dem

Markt und marschierten in einem Zuge durch die Stadt nach

der Südſchanze, wo ein Choral geſungen und eine Rede über

die Ereigniſſe gehalten wurde, die ſich vor einem halben

Jahrhundert auf dieser geschichtlichen Stätte abgespielt hatten.

Von den alten Kampyfgenossen waren sehr viele in ihre

ſchleswig-holsteinischen Uniform erſchienen. Nach kurzer Mit-

tagspauſe verſammelten sich um 2 Uhr die Teilnehmer am

eigentlichen Festzuge in der Nähe des Bahnhofes. Dieser

Zug, der großartig in seiner ganzen Ausstattung und bis

ins geringste sorgfältig vorbereitet war, bewegte sich dann

von dort durch die Stadt. Alle Städte Schleswig-Holſteins,

ja selbſt größere Dörfer und Flecken waren darin durch Ab-

ordnungen vertreten; man zählte 150 Fahnen von Kampf-

G W w s : :

:; Ürczztii;

Heft 2L2.

ration. Der gewaltige Zug gliederte ſich in vier Gruppen.

Zunächst kam Eckernförde zur Zeit des 14. Jahrhunderts,

dann Schleswig-Holstein, ferner der Tag von Eckernförde

und ſchließlich die Wiedervereinigung Schleswig-Holsteins mit

dem deutſchen Vaterlande. Diesen vier Abteilungen warett

die einzelnen Feſtwagen mit dazu gehörigem Gefolge und die

verschiedenen Korporationen und Vereinigungen zugewiesen; |

unser Bild auf S. 538 stellt den Feſt-

wagen ,„Schleswig-Holstein“ dar. In

der dritten Gruppe fiel namentlich der : .;

die Südſchanze von Eckernförde dar- MI

stellende Festwagen auf. Hier ragten I

die alten Geschüte über dem Schanz-

werk empor, und zwiſchen diesem han-

tierten eifrig die Kanoniere, über denen

die ſschwarz-rot-goldene Fahne wehte.

Dieſem Wagen folgten die Kampfge-

noſſen von 1848/51 mit ihren Fahnen,

während ſich die Kriegervereine von

1870/71, die Militär- und Marinever-

eine, ebenfalls mit ihren Fahnen, der

vierten Gruppe anſchloſſen. Der zu

dieſer gehörige Feſtwagen zeigte die

I

ſ' Originalzeichnung von W. Winke.

Germania mit der Kaiserkrone, dem Reichsſchwert in dee

Rechten und dem Schild zur Linken. Acht Muiiktapellen

ſpielten in dem Zuge, der vom Bahnhofe durch die Kieler-

straße zum Hafen und dann über den Markt nach Borby

ging, wo er sich auflöste. Gegen 5 Uhr nachmittags kündigte

Kanonendonner von der Föhrde das Einlaufen des Panzer-

H —:125 ſucbtlts Ut; GUE Us

. 1! ?. 11 11 .

begleitet von einem Aviso, gingen unweit der schon in der

orgenfrühe eingetroffenen „Oldenburg“ in der Bucht vor

Anker. Schon vorher hatte eine Abordnung der „Oldenburg“

auf dem Kirchhofe und an der Süd- und Nordschanze prächtige

räanze niedergelegt. Nachmittags 5 Uhr war Feſteſſen im

Hotel „Stadt Hamburg“. Am Abend fand ein prachtvolles

euerwerk im Hafen statt, auf jener Stelle. wo vor fünfzig

Da s Buch für Alle.

Jahren das ſtolze däniſche Linienschiff „Christian VUI." in

die Luft flog. Cin zahlreich besuchter Kommers beschloß den

fcſuzhen Tag, dessen Erinnerung lange lebendig bleiben

König Mataafa von Samoa.

(Siehe das Porträt auf Seite 539.)

N 22. Auguſt 1898 starb der König Malietoa von Samoa,

und die Wahl seines Nachfolgers hat zu den gegen-

wärtigen Wirren auf jener Inselgruppe der Südsee den un-

mittelbaren Anlaß geboten. Schon 1890 war es dort zu

Unruhen gekommen, indem die Parteien der drei Häuptlinge

Malietoa, Mataafa und Tamaſsese einander feindlich gegen-

übertraten. Infolge des Eingreifens deutſcher und englischer

Seestreitkräfte wurde dann Mataafa auf eine Marschallinsel

überführt, und ein neuer, 1894 ausgebrochener Aufstand

endigte nach dem Cingreifen deutscher und englischer Schiffe

mit der Unterwerfung Tamaſeses, so daß Malietoa nun all-

gemein als König anerkannt war. 1898 beantragten die

Konsuln von Deutschland, England und Nordamerika, wie

Staatssekretär v. Bülow am 28. Februar 1899 der Budget-

kommission des deutschen Reichstags mitteilte, die Zurück-

führung Mataafas nach Samoa. Maltlietoa sprach sich in

der nämlichen Richtung aus. Die Mächte stimmten der

Zurückführung zu. Die drei Konsuln erklärten, der inzwischen

eingetretene Tod Malietoas solle kein Hindernis für die Rück-

berufung Mataafas sein. Dieser kehrte auf einem deutschen

Kriegsschiff zurück. Seiner Einsetzung als Nachfolger Malietoas

ſtellte sich die Gegenpartei entgegen, die Tanu, den unmün-

digen Sohn Malietoas, als Thronkandidaten proklamierte.

Ende 1898 wurde jedoch Mataafa, dessen Porträt unsere Leser

auf S. 539 finden, mit ſechsfacher Majorität zum König von

Samoa gewählt. Nun aber fällte der Oberrichter Chambers

537

den Schiedsſpruch, daß Tanu König sei, weil Mataafa

die Wählbarkeit nicht beſiße. Trotzdem behauptete sich aber

Mataafa in Apia, und die Vertreter der Mächte kamen am

3. Januar 1899 überein, ihn und 13 Häuptlinge seiner

Partei als proviſoriſche Regierung anzuerkennen, bis Weiſungen

aus ihren Staaten eintreffen würden. Bevor dies noch ge-

ſchehen war, vertrieb am 13. März die Partei Tanus unter

dem Schut;, der engliſchen und amerikaniſchen Kanonen den

König Mataafa aus Apia und rief Tanu zum König aus.

Dieser iſt dann am 283. März zu Mulinu gekrönt worden,

wobei die Vertreter Amerikas und Englands zugegen waren.

ſeiden und Pflege des Greiſenalters.

Hygieiniſche Skizze von Dr. med. Kreusner.

t (Nachdruck verboten.)

ie ſüße Gewohnheit des Lebens und Wirkens“

D: uns allen derart im Blut, daß wir,

wenn nicht ganz beſondere Ausnahmsverhält-

nisſe vorliegen, alt zu werden wünſchen. Der

griechische Weise sagt zwar: „Wen die Götter lieben,

den nehmen sie jung zu ſich, " das Geſchick deſſen aber,

den ein früher Tod in der Blüte seiner Jahre aus

dem Leben reißt, wird im allgemeinen laut und ſchmerz-

lich beklagt; und ſelbſt der Peſſimiſt Schopenhauer

wünſchte, zu recht hohen Jahren zu kommen, wenn mög-

lich bei guter Gesundheit. ;

Dies iſt leider nicht jedem möglich, das Greisenalter

selbst iſt ja ſchon eine Art Krankheit, verglichen mit

| der Vollkraft der Jahre. Jeder lebende Organismus

nützt ſich ab wie eine Maſchine, deren Lager und Zapfen

ſich auslaufen, und diese Veränderungen beginnen ſchon

in einer Zeit, in welcher der Mensch normalerweise

noch im Besitz seiner Vollkraft iſt. Vom dreißigsten

Jahre an nimmt die Körperlänge langſam aber an-

dauernd ab, indem die zwiſchen den Rückenwirbeln

liegenden knorpeligen Zwiſchenſcheiben sich durch Druck

verkleinern, und um das vierzigſte Lebensjahr herum

beginnt die Entartung der Rippenknorpel, welche in

höheren Jahren zur Starrheit und Unnachgiebigkeit des

Bruſtkorbes führen und damit die Dispoſition zu den

für das höhere Alter so gefährlichen Lungenerkrankungen

legen. j :

§ Wann wird nun der Menſch zum Greiſe? Die

Zahl der Lebensjahre bietet uns hier einen nur ſehr

mangelhaften Anhaltspunkt; denn während wir auf der

einen Seite rüſtige alte Herren in weißem Haare rad-

fahren und Lawn-Tennis spielen oder einen hohen Berg

ohne besondere Anstrengung besteigen sehen, sind junge

Menſchen von 25 oder 30 Jahren nicht gar so ſelten,

welche nicht nur in ihrer Blasiertheit als pſychiſche

Greise erſcheinen, sondern es auch im phyſiologiſchen

Sinne sind, da ihr Körper und ihre Nerven vorzeitig

abgewirtſchaftet haben. ; . ;

Der Begriff des Greiſentums ist daher ein sehr

relativer. Wer in allen seinen Organen ſchon von Ge-

burt schwach veranlagt und zahlreichen Krankheiten nur

mit knapper Not entronnen ist, wer seine Jugend,

namentlich das so wichtige dritte Lebensjahrzehnt, in

welchem jeder Jüngling erſt so recht zum widerstands-

feſten Manne erstarkt, in übermäßigem Lebensgenuß

und schwächenden Extravaganzen verlebt hat, wer bei

ſchwermütigem Temperament von Jugend auf geistig

oder körperlich in der angeſtrengteſten Weiſe hat ar-

beiten müſſen, im steten Kampfe mit Sorgen und

Kummer ~ der wird natürlich viel ſchneller altern,

als ein anderer, der, mit guter Körperkonstitution und

heiterem Gemüte begabt, in sorgenloſer Lage und be

zusagender Beſchäftigung ein von Ausschreitungen freies

Leben geführt hat. Schließlich kommt aber auch für

den letzteren die Zeit, in welcher ein Organ nach dem

anderen schwerer zu arbeiten anfängt und die Em-

pfänglichkeit der Sinne nachläßt, wo das Alter unver-

idlich da iſt.

Usti: t Linie bezeichnen den Eintritt desselben

geh! Lertacte suſhetnuuca qr t Muzl

Die Blutwellen, welche von den frühesten Anfängen

des Lebens an in ununterbrochener Reihenfolge vom

Herzen durch das Arterienſyſtem in den Körper hinaus-

geworfen werden, nützen die Gefäßwandungen, welche

normalerweiſe elaſtiſch und nachgiebig ſind, ab, indem

es zur fettigen Entartung, Zerfall, Geschwürsbildung

in der Gefäßwand und endlich zur Ablagerung von

Kalksalzen in derselben kommt. Dieser Zuſtand, welcher

auch in jungen Jahren häufig eine Folge von Alkohol-

mißbrauch und Tabakvergiftung iſt, aber auch nach

Zuckerharnruhr, Gicht und Rheumatismus eintreten

kann, führt zu einer Versteifung der Gefäßwände; dem

kreiſenden Blute stellen sich dadurch vermehrte Wider-

stände entgegen, welche noch dadurch erhöht werden,

daß die im jugendlich kräftigen Alter annähernd gerad-

linig verlaufenden Blutgefäße sich schlängeln, wie man

namentlich an den Schläfegegenden beobachten kann.

Die Gesamtlänge der Blutgefäße erhöht ſich dadurch

bedeutend, und von der Blutmenge des Körpers, welche