Heft 23.

jedermann, was er bestelle Wenn er den Orden un-

berechtigterweiſe trägt und ſich strafbar macht, so ist

das nicht unsere Sache. “

„Halten Sie auch einen Vorrat an Orden, die

gangbar sind und oft gefordert werden?“

„Gewiß, es liegen in diesem eiſernen Geldſchrank

ſowohl Originalorden als Miniaturen. Die Minia-

turen werden von Leuten getragen, die eine große

Zahl von Ordensdekorationen besitzen und nicht immer

mit den Originalen herumlaufen wollen. Es werden

dann die verſchiedenen Orden in der Größe von einem bis

anderthalb Centimeter angefertigt und sämtliche Kopien

der Ordenskreuze und Ördenssterne an ein goldenes

Kettchen gehängt, welches der Inhaber auf der linken

Rockklappe trägt. “

Es wird eine Kaſſette hereingebracht, in deren Fächern

die wunderbar fein ausgeführten Bestandteile der ver-

schiedenen Miniaturorden verteilt sind. Da liegen die

kleinen Silberkreuze des Roten Adlerordens, die kleinen,

weiß emaillierten Goldkreuzchen vom Kronenorden, die

ähnlich aussehenden Kreuzchen des ſächſiſchen Albrechts-

ordens und des Militärordens vom heiligen Georg

von Rußland; da liegen in besonderen Fächern die

kaum linsengroßen Schildchen aus Gold gefertigt, email-

liert und bemalt, welche als Mittelstücke auf die hier

erwähnten Ordenskreuze aufgelegt werden. Da sehen

wir in der Größe von Zehnpfennigstücken Goldplättchen,

gelb emailliert und bemalt, die für die Miniaturen des

perſiſchen Sonnen- und Löwenordens bestimmt sind, |

kleine achteckige und viereckige Ordenssternchen von Orden

erſter und zweiter Klaſſe, dazu kleine ſauber gearbei-

tete Krönchen, Adler, Greife, Kreuze, kleine Halb-

monde, die man nur mit dem Zängelchen anfasſen

kann, Namenszüge des Sultans (beſtimmt für den

Osmanis- und Medſchidieorden), bemalte Goldplättchen

für den Orden Karls HI. von Spanien, für den Orden

Philipps des Großen von Heſſen, für den Orden des

niederländiſchen Löwen. Alle dieſe Beſtandteile der

Miniaturorden sind je nach der Gangbarkeit in großer

oder geringer Zahl vorhanden, und sobald eine Be-

ſtellung kommt, kann innerhalb kurzer Zeit aus dem vor-

handenen Material der Orden zuſammengesetzt werden.

h Die Miniaturen werden alle aus maſſivem Metall

ergeſtellt ?" ;

uche tc! Hier wäre die Arbeit doch zu kostſpielig,

wenn wir die kleinen Goldorden ſo behandeln wollten,

wie die großen Originalkreuze, und sie aus Goldblech-

plättchen zuſammenseßen wollten. Sparſame Leute

laſſen ſich allerdings Kopien von Orden in Original-

größe anfertigen, die nur auf der Vorderseite echt ſind,

j! Jr Rusteite aer eiue eines Metaltplatte haber.

„Wie werden die Ordensſterne hergestellt, die mit

Brillanten besetzt ſind ?"

„Derartige Dekorationen werden ſehr ſelten an-

gefertigt. Ein Orden, mit Brillanten besetzt, kostet

ht ra Rt. v pur ecſe ietten

wahrſcheinlich Ordenssterne geſehen, die Ihnen vor-

kamen, als seien sie mit Brillanten besetzt. Der Stern

zum Roten Adlerorden erster Klasse iſt zum Beispiel

achtſpitzig. Er iſt vom Mittelpunkt bis zur Peripherie

mit geradlinigen Reiflungen verſehen. Das iſt der

Originalſtern. Wenn derſelbe ſauber poliert wird,

macht er ſchon einen bedeutenden Eindruck. Besitzer

einer ſolchen Ordensdekoration wünſchen aber oft noch

mehr Effekt zu machen. Sie lassen sich dann bei uns

eine brillierende Kopie herſtellene. Wir prägen den

Ordensstern in dieſem Falle nicht mit Reiflungen, son-

dern mit Facetten. Jede dieſer Facetten bildet eine

kleine vierſeitige Pyramide, und die Seiten dieser Pyra-

miden werden mit dem Polierſtahl so abgeſtoßen, daß

sie glatt und glänzend werden. In diesen Facetten

bricht ſich das Licht derartig, daß der Orden aussieht,

als ſei er aus lauter Brillanten zuſammengesett. “

„Welch ein ſonderbarer Orden iſt das? Er ſieht

aus wie der preußiſche Rote Adlerorden, nur iſt der

p Adler grün?“

„Derartige Orden ſstellen wir für Schützenvereine

her. Wir nehmen dann das Muſter eines gewöhn-

lichen Ordens, fügen aber ein anderes Mittelſchild ein.

Auf der Rückseite dieses Ordens ſehen Sie die Auf-

schrift: „Dem Schützenkönig." Der Orden iſt für den

jeweiligen Schützenkönig der Gilde bestimmt. Wir

liefern auch an andere Korporationen, zum Beiſpiel für

Stifte. Dieses Kreuz hier in ſchwarz-weißem Schmelz

auf Goldunterlage iſt für das Lauſitzer Damenstift be-

stimmt, und diese Dekoration iſt das Abzeichen der

Domherren von Brandenburg. Die Domherren, welche

vom Kaiſer ernannt werden und mit dem Orden zu-

gleich eine beſtimmte jährliche Pension erhalten, müssen

ſich dieſen Orden auf eigene Kosten bei uns anfertigen

_ laſſen und tragen ihn bei besonders feierlichen Gelegen-

heiten und bei den ſtatutariſch vorgeſchriebenen Zuſam-

menkünften. Oeffentlich werden derartige Kreuze und

Sterne auch nur bei ganz beſtimmten Gelegenheiten ge-

tragen, zum täglichen Gebrauch ſind sie nicht beſtimmt. Ü

Wir haben jettt alles gesehen, was wir wollten,

Da s Buch für Alle.

und verabschieden uns von unſerem freundlichen Führer

mit bestem Dante.

„Keine Ursache!“ erwidert er lächelnd. ,Leider

kann ich Ihnen ja von allen diesen Auszeichnungen

keine verleihen, ſo begehrenswert sie auch ſein mögen."

.. „Besonders die, mit denen eine Pension verbunden

iſt, " iſt die ſcherzende Antwort, und damit verlassen

wir die Ordensfabrik.

Mannigfaltiges.

(Nachdruck verboten.)

Ein ſonderbarer Mordverſuch. - Aus dem Leben Beau-

marchais', des berühmten französischen Dramatikers, der am

19. Mai vor hundert Jahren gestorben iſt, erzählt man sich

folgende ergötliche Geschichte. :

Der Dichter des „Barbier von Sevilla“ war sterblich

verliebt in die Sängerin Sophie Arnould, die Prima-

donna der Pariser Großen Oper. Tagtäglich beſuchte er

seine Angebetete.

„Endlich iſt dieser langweilige Schwäher fort ," rief er eines

Tages aus, als sich kaum die Thür hinter dem Grafen

v. T. geſchloſſen hatte, der damals Gesandter am französischen

Hofe war und die Arnould nicht minder glühend verehrte.

„Mein Gott, lieber Beaumarchais," entgegnete Sophie

Arnould gähnend, „reden wir doch jet wenigstens von etwas

Vernünftigem und lassen wir den Grafen! Seien Sie doch

froh, daß er und mit ihm die Göttin der Langeweile, die ſich

ſtets an seine Fersen heftet, uns endlich verlaſſen haben!“

Und sie begann zu plaudern, aber Beaumarchais blieb

nachdenklich und ſchweigſam, bis auch er sich verabschiedete.

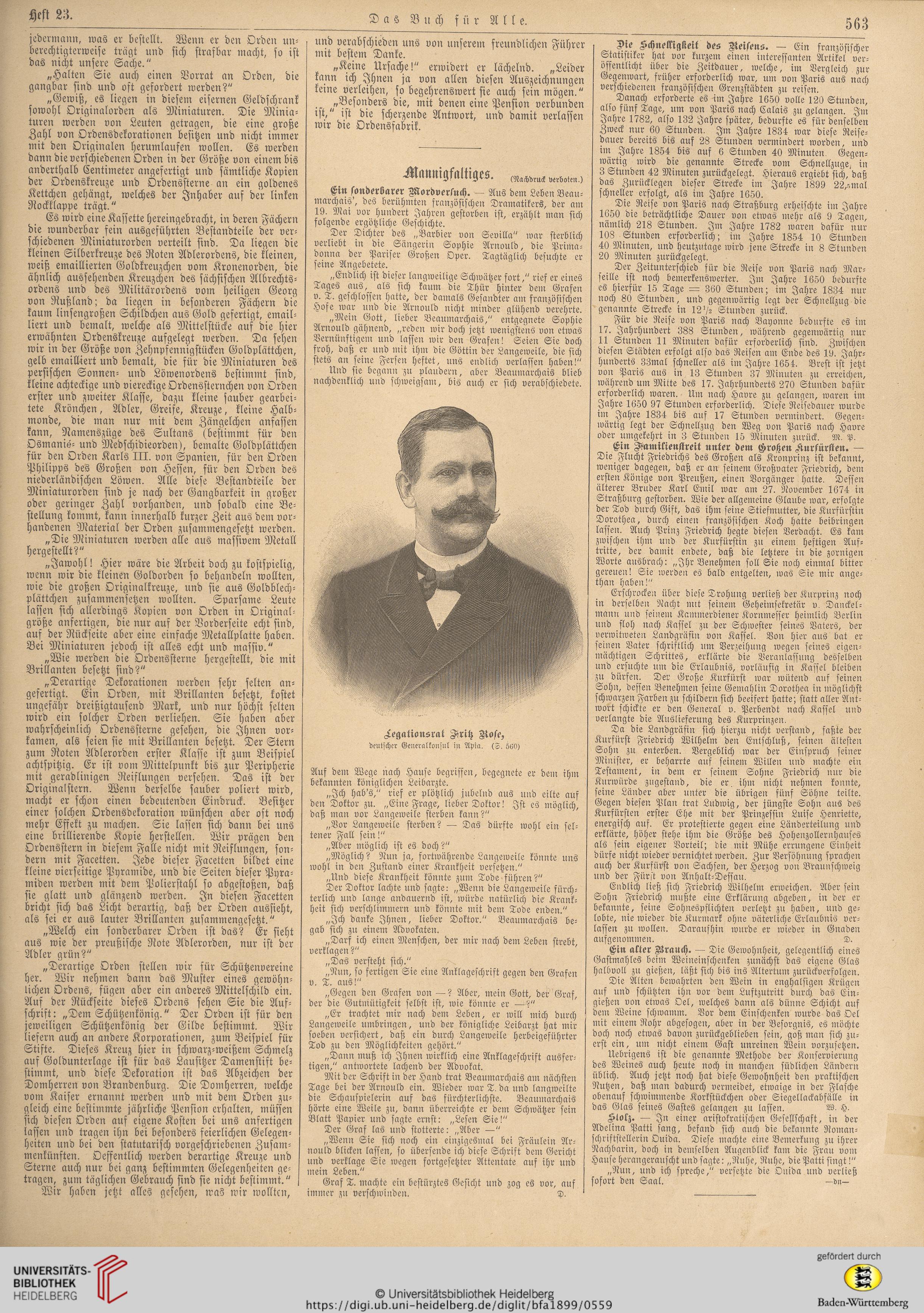

Legationsrat Fritz Roſe,

deutſcher Generalkonſul in Apia. (S. 560)

Auf dem Wege nach Hauſe begriffen, begegnete er dem ihm

bekannten königlichen Leibarzte. ;

„Ich hab's," rief er plözlich jubelnd aus und eilte auf

den Doktor zu. „Eine Frage, lieber Doktor! Ist es möglich,

daß man vor Langeweile sterben kann ?“

„Vor Langeweile sterben? ~ Das dürfte wohl ein sel-

tener Fall sein !" ;

„Aber möglich ist es doch ?"

„Möglich? Nun ja, fortwährende Langeweile könnte uns

wohl in den Zuſtand einer Krankheit verſeten."

„Und diese Krankheit könnte zum Tode führen ?"

Der Doktor lachte und sagte: „Wenn die Langeweile fürch-

terlich und lange andauernd ist, würde natürlich die Krank-

heit sich verschlimmern und könnte mit dem Tode enden."

„Ic< danke Ihnen, lieber Doktor." Beaumarchais be-

gab sich zu einem Advokaten.

„Darf ich einen Menschen, der mir nach dem Leben ſtrebt,

verklagen ?"

"Das verſteht ſich.'"

„Nun, so fertigen Sie eine Anklageschrift gegen den Grafen

v. T. aus!/

„Gegen den Grafen von ~ ? Aber, mein Gott, der Graf,

der die Gutniütigkeit selbst iſt, wie könnte er –~!Ú

„Er trachtet mir nach dem Leben, er will mich durch

Langeweile umbringen, und der königliche Leibarzt hat mir

ſoeben versichert, daß ein durch Langeweile herbeigeführter

Tod zu den Möglichkeiten gehört.“

„Dann muß ich Jhnen wirklich eine Anklageschrift ausfer-

tigen," antwortete lachend der Advokat.

Mit der Schrift in der Hand trat Beaumarchais am nächsten

Tage bei der Arnould ein. Wieder war T. da und langweilte

die Schauſpielerin auf das fürchterlichſte. Beaumarchais

hörte eine Weile zu, dann überreichte er dem Schwäher sein

Blatt Papier und sagte ernst: „Lesen Sie !"

Der Graf las und stotterte: „Aber –

„Wenn Sie sich noch ein einzigesmal bei Fräulein Ar-

nould blicken laſſen, so übersende ich diese Schrift dem Gericht

und vyUtsst Sie wegen fortgesetzter Attentate auf ihr und

mein Leben.'

Graf T. machte ein bestürztes Gesicht und zog es vor, auf

immer zu verschwinden. D.

563

Die Hchnelliglkeit des Reiſens. – Ein französischer

Statistiker hat vor kurzem einen intereſſanten Artikel ver-

öffentlicht über die Zeitdauer, welche, im Vergleich zur

Gegenwart, früher erforderlich war, um von Paris aus nach

verſchiedenen französischen Grenzstädten zu reisen.

Danach erforderte es im Jahre 1650 volle 120 Stunden,

alſo fünf Tage, um von Paris nach Calais zu gelangen. Im

Jahre 1782, also 182 Jahre später, bedurfte es für denselben

Zweck nur 60 Stunden. Im Jahre 1834 war diese Reise-

dauer bereits bis auf 28 Stunden vermindert worden, und

im Jahre 1854 bis auf 6 Stunden 40 Minuten. Gegen-

wärtig wird die genannte Strecke vom Schnellzuge, in

3 Stunden 42 Minuten zurückgelegt. Hieraus ergiebt ſich, daß

das Zurücklegen dieser Strecke im Jahre 1899 22,,mal

ſchneller erfolgt, als im Jahre 1650.

Die Reise von Paris nach Straßburg erheiſchte im Jahre

1650 die beträchtliche Dauer von etwas mehr als 9 Tagen,

nämlich 218 Stunden. Im Jahre 1782 waren dafür nur

108 Stunden erforderlich; im Jahre 1854 10 Stunden

40 Minuten, und heutzutage wird jene Strecke in 8 Stunden

20 Minuten zurückgelegt.

Der Zeitunterschied für die Reiſe von Paris nach Mar-

ſeille iſt noch bemerkenswerter. Im Jahre 1650 bedurfte

es hierfür 15 Tage = 860 Stunden; im Jahre 1834 nur

noch 80 Stunden, und gegenwärtig legt der Schnellzug die

genannte Strecke in 12!/2 Stunden zurück.

Für die Reiſe von Paris nach Bayonne bedurfte es im

17. Jahrhundert 388 Stunden, während gegenwärtig nur

11 Stunden 11 Minuten dafür erforderlich ſind. Zwischen

dieſen Städten erfolgt alſo das Reisen am Ende des 19. Jahr-

hunderts 33mal schneller als im Jahre 1654. Breſt ist jetzt

von Paris aus in 183 Stunden 37 Minuten zu erreichen,

während um Mitte des 17. Jahrhunderts 270 Stunden dafür

erforderlich waren. Um nach Havre zu gelangen, waren im

Jahre 1650 97 Stunden erforderlich. Dieſe Reiſedauer wurde

im Jahre 1834 bis auf 17 Stunden vermindert. Gegen-

wärtig legt der Schnellzug den Weg von Paris nach Havre

oder umgekehrt in 3 Stunden 15 Minuten zurück. M. P.

Ein Iiamilkienſtreit unter dem Großen Kurfürſten. +

Die Flucht Friedrichs des Großen als Kronprinz iſt bekannt,

weniger dagegen, daß er an seinem Großvater Friedrich, dem

erſten Könige von Preußen, einen Vorgänger hatte. Desſen

älterer Bruder Karl Emil war am 27. November 1674 in

Straßburg gestorben. Wie der allgemeine Glaube war, erfolgte

der Tod durch Gift, das ihm seine Stiefmutter, die Kurfürſtin

Dorothea, durch einen französischen Koch hatte beibrinken

laſſen. Auch Prinz Friedrich hegte diesen Verdacht. Es kam

zwiſchen ihm und der Kurfürſtin zu einem heftigen Auf-

tritte, der damit endete, daß die letztere in die zornigen

Worte ausbrach: „Jhr Benehmen Foll Sie noch einmal bitter

tenen! Sie werden es bald entgelten, was Sie mir ange-

an haben!

f Erſchrocken über diese Drohung verließ der Kurprinz noch

in derſelben Nacht mit seinem Geheimſekretär v. Danckel-

mann und seinem Kammerdiener Kornmesser heimlich Berlin

; | und floh nach Kassel zu der Schwester seines Vaters, der

. | verwitweten Landgräfin von Kassel. Von hier aus bat er

seinen Vater ſchriftlich um Verzeihung wegen ſeines eigen-

* | mächtigen Schrittes, erklärte die Veranlaſſung desselben

und erſuchte um die Erlaubnis, vorläufig in Kasſel bleiben

zu dürfen. Der Große Kurfürſt war wütend auf ſeinen

Sohn, dessen Benehmen seine Gemahlin Dorothea in möglichst

ſchwarzen Farben zu schildern sich beeifert hatte; statt aller Ant-

wort ſchickte er den General v. Perbendt nach Kaſſel unn

verlangte die Auslieferung des Kurprinzen.

Da die Landgräfin sich hierzu nicht verſtand, faßte der

Kurfürſt Friedrich Wilhelm den Entſchluß, seinen ältesten

Sohn zu enterben. Vergeblich war der Einspruch seiner

Minister, er beharrte auf seinem Willen und machte ein

Teſtament, in dem er seinem Sohne Friedrich nur die

| Kurwürde zugeſtand, die er. ihm nicht nehmen konnte,

seine Länder aber unter die übrigen fünf Söhne teilte.

Gegen diesen Plan trat Ludwig, der jüngste Sohn aus des

Kurfürsten erſter Ehe mit der Prinzesſin Luise Henriette,

energiſch auf. Er protestierte gegen eine Länderteilung und

erklärte, höher stehe ihm die Größe des Hohenzollernhauſes

als sein eigener Vorteil; die mit Mühe errungene Einheit

dürfe nicht wieder vernichtet werden. Zur Versöhnung sprachen

auch der Kurfürſt von Sachſen, der Herzog von Braunſchweig

und der Fürſt von Anhalt-Dessau. :

Endlich ließ ſich Friedrich Wilhelm erweichen. Aber sein

Sohn Friedrich mußte eine Erklärung abgeben, in der er

bekannte, seine Sohnespflichten verlezt zu haben, und ge-

lobte, nie wieder die Kurmark ohne väterliche Erlaubnis ver-

laſſen zu wollen. Daraufhin wurde er wieder in Gnaden

aufgenommen. D.

Ein alter Brauch. — Die Gewohnheit, gelegentlich eines

Gastmahles beim Weineinſchenken zunächst das eigene Glas

halbvoll zu gießen, läßt sich bis ins Altertum zurückverfolgen.

Die Alten bewahrten den Wein in enghalſigen Krügen

auf und schütten ihn vor dem Luftzutritt durch das Ein-

gießen von etwas Del, welches dann als dünne Schicht auf

dem Weine ſchvamm. Vor dem Einſschenken wurde das Oel

mit einem Rohr abgesogen, aber in der Besorgnis, es möchte

doch noch etwas davon zurückgeblieben sein, goß man ſich zu-

erſt ein, um nicht einem Gast unreinen Wein vorzuſetgen.

Uebrigens ist die genannte Methode der Konservierung

des Weines auch heute noch in manchen südlichen Ländern

üblich. Auch jett noch hat diese Gewohnheit den praktischen

Nuyten, daß man dadurch vermeidet, etwaige in der Flaſche

obenauf schwimmende Korkstückchen oder Siegellackabfälle in

das Glas seines Gaſtes gelangen zu lassen. W. H.

Hlolz. + In einer ariſtokratiſchen Gesellschaft, in der

Adelina Patti sang, befand sich auch die bekannte Roman-

ſchriftſtellerin Ouida. Diese machte eine Bemerkung zu ihrer

Nachbarin, doch in demselben Augenblick kam die Frau vom

Hauſe herangerauſcht und sagte: „Ruhe, Ruhe, die Patti singt !“

„Nun, und ich spreche,“ versetzte die Ouida und verließ

sofort den Saal. ~–dn~