562

fleiſch nicht gelüſtet hat. Das wolltest du mir allein

großmütig überlaſſen, ~ nicht wahr?“ Er lachte halb

Uster att selzttet ut. hals auyezit uu

daß pu es dir gut merkst, was ſo ein billiges Mittag-

eſſen heißt. Ich hab' gar nichts dagegen, daß du dich

nach Wunſch an deiner Suppe ſattiſſeſt. Thu es nur!

Ich werde mich an besſſeren Dingen ſattesſſen und heut'

einmal auswärts im Restaurant speiſen ~ auf Koſten

des Haushaltungsgeldes natürlich. Und wenn's drei

Mark koſtet!“ LPachend setzte er sich den Hut auf und

griff nach ſeinem Stock. „So, verehrte Gattin, guten

Yypetit zu deiner Suppe, und denk einmal ernſthaft

darüber nach, ob die Männer ſo dumm ſind, wie die

Frauen meinen, und rechne nur genau nach, was dieſes

billig sein ſollende Mittagsmahl heut' koſtet. Vergiß

aber auch nicht, die zerbrochene Schüſſel mit einzu-

rechnen. Adieu, Teuerſte !“ ;

Er winkte ihr lächelnd mit der Hand zu und ent-

fernte ſich sehr eilig, im frohen Vorgenuß der guten

Mahlzeit, der er entgegenging.

Sie blieb in sehr elegiſcher Stimmung allein, gleich

einer geknickten Lilie, und hatte Muße, über alles nach-

zudenken: das teuere Mittageſſen, den beſchmutzten

Küchenboden, den sie obendrein, während es sich ihr

Mann im Reſtaurant wohl sein ließ, reinzumachen

hatte; die zerbrochenen Schüſſeln, die nun an dem

ſchönen Geschirr ~ einem Hochzeitsgeſchenke + fehlten,

und nicht am wenigsten über das unglaubliche Ereig-

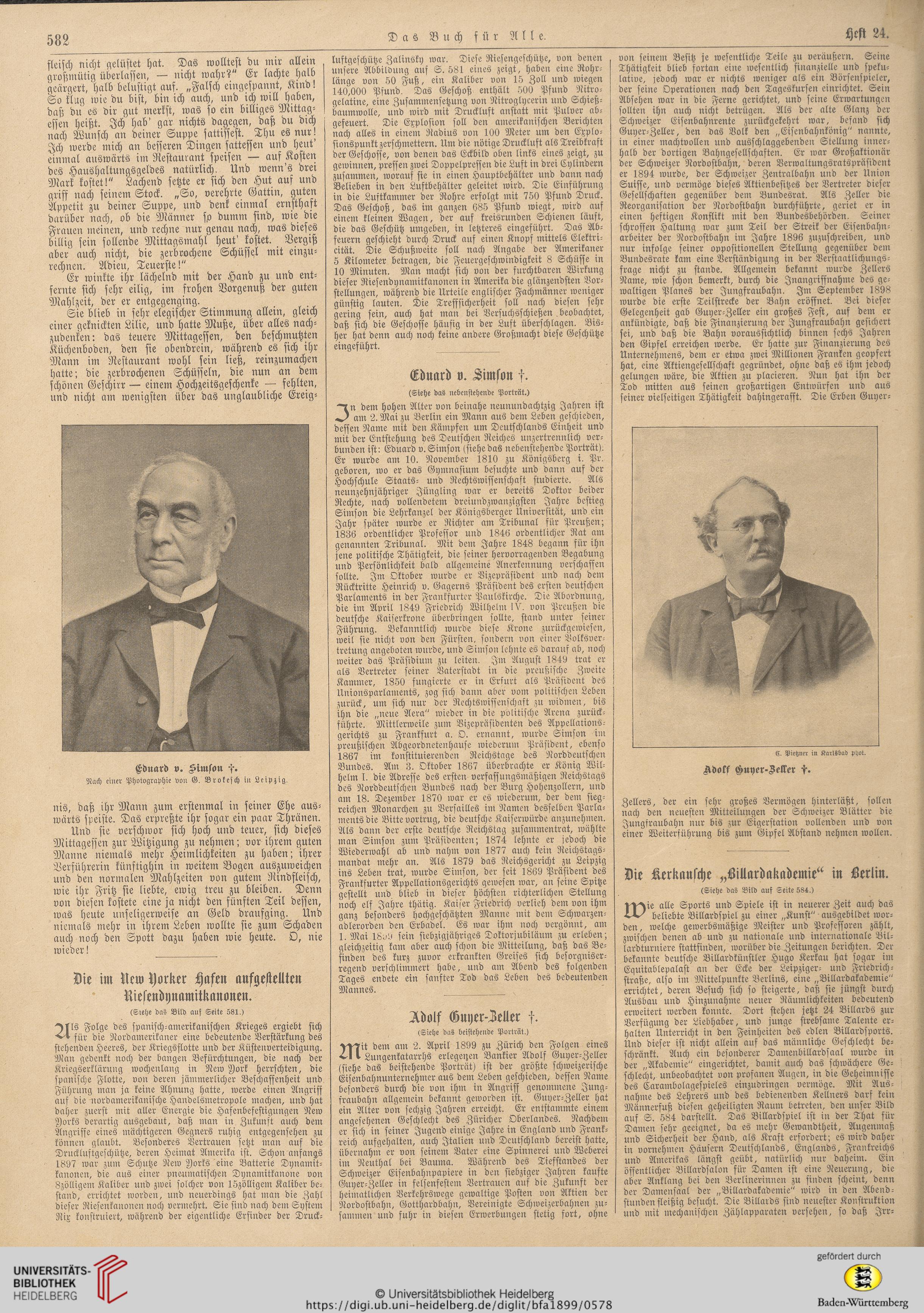

Eduard v. Himſon +-.

Nach einer Photographie von G. Brokeſch in Leipzig.

nis, daß ihr Mann zum erstenmal in seiner Ehe aus-

; wärts ſpeiſle. Das erpreßte ihr ſogar ein paar Thränen.

Und ſie verſchwor ſich hoch und teuer, ſich dieſes

Mittageſſen zur Witzigung zu nehmen; vor ihrem guten

Manne niemals mehr Heimlichkeiten zu haben; ihrer

Verführerin künftighin in weitem Bogen auszuweichen

und den normalen Mahlzeiten von gutem Rindfleiſch,

wie ihr Fritz sie liebte, ewig treu zu bleiben. Denn

von dieſen kostete eine ja nicht den fünften Teil deſſen,

was heute unſeligerweiſe an Geld draufging. Und

niemals mehr in ihrem Leben wollte ſie zum Schaden

uch nech den Spott dazu haben wie heute. O, nie

wieder! ]

Die im New Yorker Hafen aufgeſtellten

Riesendynamitkanonen.

. (Stehe das Bild auf Seite 581.)

M. Folge des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges ergiebt ſich

für die Nordamerikaner eine bedeutende Verstärkung des

stehenden Heeres, der Kriegsflotte und der Küſtenverteidigung.

î Man gedenkt noch der bangen Befürchtungen, die nach der

Kriegserklärung wochenlang in New York herrſchten, die

spanische Flotte, von deren jämmerlicher Beſchaffenheit und.

Führung man ja keine Ahnung hatte, werde einen Angriff

auf die nordamerikaniſche Handelsmetropole machen, und hat

daher zuerſt mit aller Energie die Hafenbefestigungen New

Yorks derartig ausgebaut, daß man in. Zukunſt auch dem

_ Angriffe eines mächtigeren Gegners ruhig entgegensehen zu

können glaubt. Besonderes Vertrauen setzt man auf die

Druckluftgeſchüte, deren Heimat Amerika iſt. Schon anfangs

. 1897 war zum Schutze New Yorks eine Batterie Dynamit-

kanonen, die aus einer pneumatiſchen Dynamitkanone von

8zölligem Kaliber und zwei ſolcher von Iszölligem Kaliber be-

stand, errichtet worden, und neuerdings hat man die Zahl

dieser Rieſenkanonen noch vermehrt. Sie sind nach dem Syſtem

Rix konſtruiert, während der eigentliche Erfinder der Druck-

Da s B uch f ür All e.

luftgeſchüte Zalinsky war. Diese Rieſengeſchütte, von denen

unsere Abbildung auf S. 581 eines zeigt, haben eine Rohr-

länge von 50 Fuß, ein Kaliber von 15 Zoll und wiegen

140,000 Pfund. Das Geschoß enthält 500 Pfund Nitro-

gelatine, eine Zuſammensetung von Nitroglycerin und Schieß-

baumwolle, und wird mit Druckluft anstatt mit Pulver ab-

gefeuert. Die Explosion soll den amerikanischen Berichten

nach alles in einem Radius von 100 Meter um den Explo-

sionspunkt zerſchmettern. Um die nötige Druckluft als Treibkraft

der Geſchoſſe, von denen das Eckbild oben links eines zeigt, zu

gewinnen, preſſen zwei Doppelpressen die Luft in drei Cylindern

jg reti h fuer huuytechulter att rut.

in die Luftkammer der Rohre erfolgt mit 750 Pfund Druck.

Das Geschoß, das im ganzen 685 Pfund wiegt, wird auf

einem kleinen Wagen, der auf kreisrunden Schienen läuft,

die das Geschüt, umgeben, in letteres eingeführt. Das Ab-

feuern geschieht durch Druck auf einen Knopf mittels Clektri-

cität. Die Schußweite soll nach Angabe der Amerikaner

5 Kilometer betragen, die Feuergeſchwindigkeit 8 Schüsse in

10 Minuten. Man macht ſich von der furchtbaren Wirkung

dieser Rieſendynamitkanonen in Amerika die glänzendsten Vor-

stellungen, während die Urteile engliſcher Fachmänner weniger

günstig lauten. Die Treffsicherheit soll nach diesen ſehr

gering ſein, auch hat man bei Verſuchsſchießen . beobachtet,

daß sich die Geſchoſſe häufig in der Luft überſchlagen. Bis-

her hal sen auch noch keine andere Großmacht dieſe Geſchütze

Eduard v. Simſon f.

(Siehe das nebenstehende Porträt.)

I!: dem hohen Alter von beinahe neunundachtzig Jahren iſt

am 2. Mai zu Berlin ein Mann aus dem Leben geschieden,

dessen Name mit den Kämpfen um Deutschlands Einheit und

mit der Entſtehung des Deutschen Reiches unzertrennlich ver-

bunden iſt: Eduard v. Simſon (siehe das nebenſtehende Porträt).

Er wurde am 10. November 1810 zu Königsberg i. Pr.

geboren, wo er das Gymnasium besuchte und dann auf der

Hochſchule Staats- und Rechtswissenſchaft studierte. Als

| | neunzehnjähriger Jüngling war er bereits Doktor beider

| | Rechte, nah vollendetem dreiundzwanzigsten Jahre bestieg

Simson die Lehrkanzel der Königsberger Universität, und ein

Jahr später wurde er Richter am Tribunal für Preußen;

1886 ordentlicher Profesſor und 1846 ordentlicher Rat am

genannten Tribunal. Mit dem Jahre 1848 begann für ihn

jene politiſche Thätigkeit, die ſeiner hervorragenden Begabung

und Persönlichkeit bald allgemeine Anerkennung verschaffen

sollte. Im Oktober wurde er Vizepräsident und nach dem

| | Rücktritte Heinrich v. Gagerns Präsident des erſten deutschen

Parlaments in der Frankfurter Paulskirche. Die Abordnung,

die im April 1849 Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die

deutsche Kaiserkrone überbringen ſollte, stand unter seiner

Führung. Bekanntlich wurde dieſe Krone zurückgewiesen,

weil sie nicht von den Fürsten, sondern von einer Volksver-

tretung angeboten wurde, und Simson lehnte es darauf ab, noch

weiter das Präsidium zu leiten. Im Auguſt 1849 trat er

als Vertreter seiner Vaterſtadt in die preußiſche Zweite

Kammer, 1850 fungierte er in Erfurt als Präsident des |

Unionsparlaments, zog ſich dann aber vom politiſchen Leben

zurück, um sich nur der Rechtswissenſchaft zu widmen, bis

ihn die „neue Aera“ wieder in die politiſche Arena zurück-

führte. Mittlerweile zum Vizepräsidenten des Appellations:

gerichts zu Frankfurt a. O. ernannt, wurde Simson im

preußischen Abgeordnetenhauſe wiederum Präsident, ebenso

1867 im konstituierenden Reichstage des Norddeutſchen

Bundes. Am 3. Oktober 1867 überbrachte er König Wil-

helm I. die Adresse des ersten verfaſſungsmäßigen Reichstags

des Norddeutſchen Bundes nach der Burg Hohenzollern, und

am 18. Dezember 1870 war er es wiederum, der dem ſieg-

reichen Monarchen zu Versailles im Namen desſelben Parla-

ments die Bitte vortrug, die deutſche Kaiſerwürde anzunehmen.

Als dann der erste deutsche Reichstag zuſammentrat, wählte

man Simson zum Präſidenten; 1874 lehnte er jedoch die

Wiederwahl ab und nahm von 1877 auch kein Reichstags-

mandat mehr an. Als 1879 das Reichsgericht zu Leipzig

ins Leben trat, wurde Simson, der seit 1869 Präsident des

Frankfurter Appellationsgerichts geweſen war, an seine Spitze

gestellt und. blieb in dieser höchſten richterlichen Stellung |.

noch elf Jahre thätig. Kaiſer Friedrich verlieh dem von ihm

ganz besonders hochgeſchätten Manne mit dem Schwarzen-

adlerorden den Erbadel. Es war ihm noch vergönnt, am

1. Mai 18wu sein ſsiebzigjähriges Doktorjubiläum zu erleben;

gleichzeitig kam aber auch schon die Mitteilung, daß das Be-

Yves sss rats urer qzreautn Grales f. vrtjoustiten.

Tage: uveie ein sanfter Tod das Leben des . G geuren

annes. : ?

Adolf Guyer-Zeller f.

; (Siehe das beiſtehende Porträt.)

M) dem am 2. April 1899 zu Zürich den Folgen eines

Lungenkatarrhs erlegenen Bankier Adolf Guyer-Zeller

(siehe das beiſtehende Porträt) iſt der größte ſchweizeriſche

Eiſsenbahnunternehmer aus dem Leben geschieden, deſſen Name

besonders durch die von ihm in Angriff genommene Jung-

fraubahn allgemein bekannt geworden iſt. Guyer-Zeller hat

ein Alter von sechzig Jahren erreicht. Er entſtammte einem

angesehenen Geschlecht des Züricher Oberlandes. Nachdem

er sich in seiner Jugend einige Jahre in England und Frank-

reich aufgehalten, auch Italien und Deutschland bereist hatte,

übernahm er von seinem Vater eine Spinnerei und Weberei

im Neuthal bei Bauma. Während des Tiefstandes der

Schweizer Eiſenbahnpapiere in den siebziger Jahren kaufte

Guyer-Zeller in felſenfeſtem Vertrauen auf die Zukunft der

heimatlichen Verkehrswege gewaltige Posten von Aktien der

Nordoſtbahn, Gotthardbahn, Vereinigte Schweizerbahnen zu-

ſammen und fuhr in dieſen Erwerbungen stetig fort, ohne

Heft 22n’

von seinem Besitz je wesentliche Teile zu veräußern. Seine

Thätigkeit blieb fortan eine wesentlich finanzielle und ſpeku-

lative, jedoch war er nichts weniger als ein Börsenſpieler,

der seine Operationen nach den Tageskursen einrichtet. Sein

Absehen war in die Ferne gerichtet, und seine Erwartungen

sollten ihn auch nicht betrügen. Als der alte Glanz der

Schweizer Eiſenbahnrente zurückgekehrt war, befand ſich

Guyer-Zeller, den das Volk den ,Ciſenbahnkönig“ nannte,

in einer machtvollen und ausſchlaggebenden Stellung inner-

halb der dortigen Bahngesellſchaften. Er war Großaktionär

der Schweizer Nordoſtbahn, deren Verwaltungsratspräſsident

er 1894 wurde, der Schweizer Zentralbahn und der Union

Suisse, und vermöge dieses Aktienbeſitzes der Vertreter dieser

Gesellſchaften gegenüber dem Bundesrat. Als Zeller die

Reorganisation der Nordoſtbahn durchführte, geriet er in

einen heftigen Konflikt mit den Bundesbehörden. Seiner

schroffen Haltung war zum Teil der Streik der Eiſenbahn-

arbeiter der Nordoſtbahn im Jahre 1896 zuzuſchreiben, und

H H VE W s

frage nicht zu stande. Allgemein bekannt wurde Zellers

Name, wie schon bemerkt, durch die Jnangriffnahme des ge-

waltigen Planes der Jungfraubahn. Im September 1898

wurde die erſte Teilstrecke der Bahn eröffnet. Bei dieſer

Gelegenheit gab Guyer-Zeller ein großes Fest, auf dem er

ankündigte, daß die Finanzierung der Jungfraubahn gesichert

sei, und daß die Bahn voraussichtlich binnen sechs Jahren

den Gipfel erreichen werde. Er hatte zur Finanzierung des

Unternehmens, dem er etwa zwei Millionen Franken geopfert

| hat, eine Aktiengesellſchaft gegründet, ohne daß es ihm jedoch /

gelungen wäre, die Aktien zu placieren. Nun hat ihn d'e.

Tod mitten aus seinen großartigen Entwürfen und aus

seiner vielseitigen Thätigkeit dahingerafft. Die Erben Guter.

C. Pietzner in Karlsbad pg

Adolf Guyer-Zeller +.

Zellers, der ein sehr großes Vermögen hinterläßt, ſollen

nach den neuesten Mitteilungen der Schweizer Blätter de. '

Jungfraubahn nur bis zur Eigerſtation vollenden und von

einer Weiterführung bis zum Gipfel Abstand nehmen wollen.

Die Kerkauſche „Billardakademie“ in Berlin.

(Siehe das Bild auf Seite 584.1) : !

W to syp!ts ; qu Spiele iſt in neuerer Zeit auch has

eliebte Billardspiel zu einer „Kunst“ ausgebildet wor-

den, welche gewerbsmäßige Meister und Professoren zählt,

zwischen denen ab und zu nationale und internationale Bil-

lardturniere stattfinden, worüber die Zeitungen berichten. De 1

bekannte deutsche Billardkünstler Hugo Kerkau hat sogar im

Equitablepalaſt an der Ecke der Leipziger- und Friedrich-

straße, alſo im Mittelpunkte Berlins, eine „Billardakademie“

errichtet, deren Besuch sich ſo steigerte, daß sie jüngst durch

Ausbau und Hinzunahme neuer Räumlichkeiten bedeutend

erweitert werden konnte. Dort stehen jetßt 24 Billards zur

Verfügung der Liebhaber, und junge ſstrebſame Talente er-

haiten Unterricht in den Feinheiten des edlen Billardſports. J

Und dieser iſt nicht allein auf das männliche Geschlecht be-

schränkt. Auch ein besonderer Damenbillardſaal wunre im

der „Akademie“ eingerichtet, damit auch das schwächere Ge.

schlecht, unbeobachtet von profanen Augen, in die Geheimnis.

des Carambolagespieles einzudringen vermösge. Mit Aus.

nahme des Lehrers und des bedienenden Kellners darf kein

Männerfuß diesen geheiligten Raum betreten, den unser Bild

auf S. 584 darstellt. Das Billardſpiel iſt in der That für

Damen sehr geeignet, da es mehr Gewandtheit, Augenmaß

und Sicherheit der Hand, als Kraft erfordert; es wird daher .

in vornehmen Häusern Deutſchlands, Englands, Frankreichs

und Amerikas längst geübt, natürlich nur daheim. Ein .

öffentlicher Billardſalon für Damen ist eine Neuerung, die_ .

aber Anklang bei den Berlinerinnen zu finden ſcheint, denn

der Damensaal der ,„Billardakademie“" wird in den Abend-

stunden fleißig besucht. Die Billards sind neuester Konstruktion

und mit mechaniſchen Zählapparaten versehen, so daß Irr-