DasVuchsüvAlts

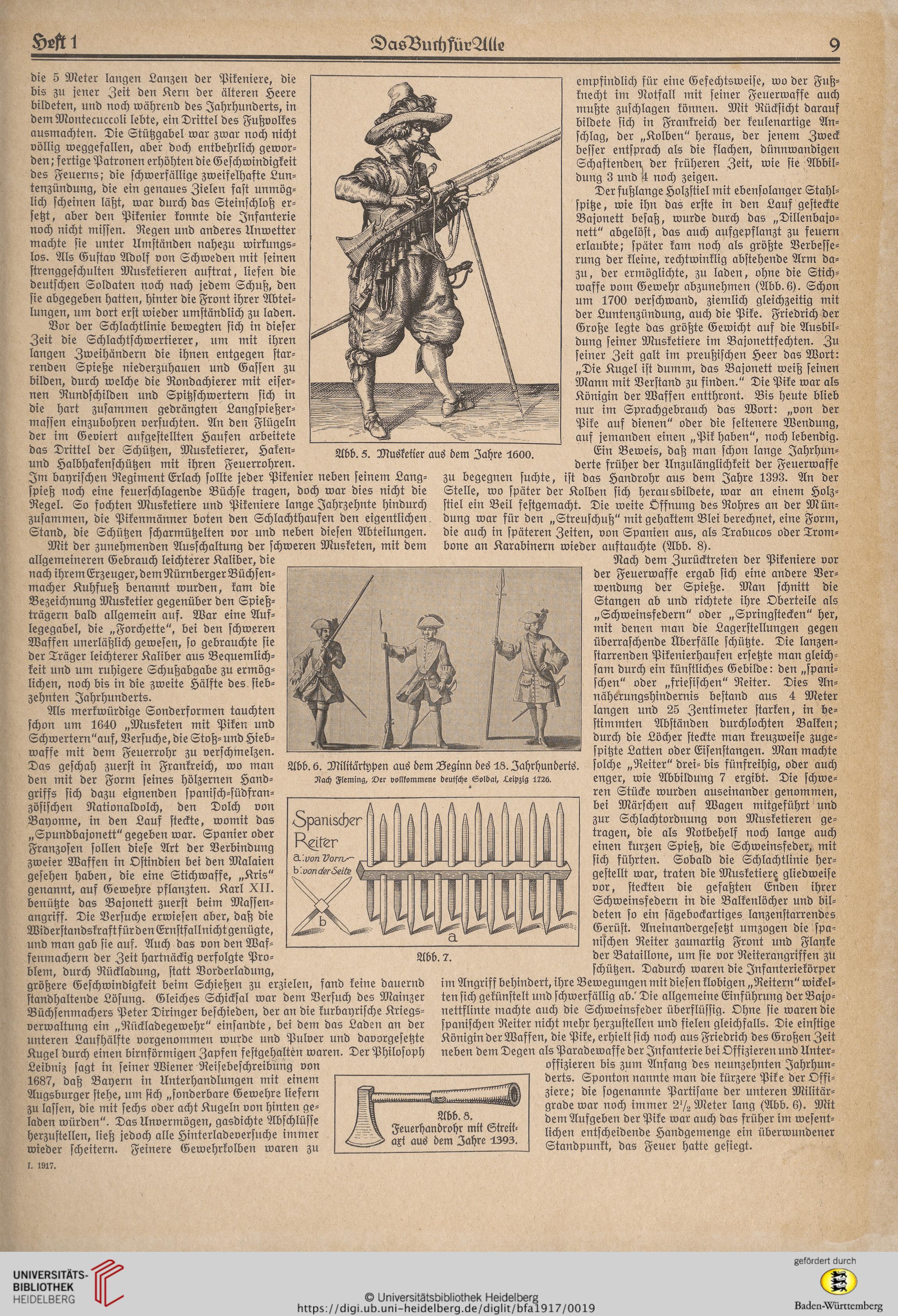

Abb. 5. Musketier aus dem Zähre 4600.

Abb. 6. Militartypen aus dem Beginn des 48. Jahrhunderts.

Nach Fleming, Oer vollkommene deutsche Soldat, Leipzig 1226.

empfindlich für eine Gefechtsweise, wo der Fuß-

knecht im Notfall mit seiner Feuerwaffe auch

mußte zuschlagen können. Mit Rücksicht darauf

bildete sich in Frankreich der keulenartige An-

schlag, der „Kolben" heraus, der jenem Zweck

besser entsprach als die flachen, dünnwandigen

Schaftenden, der früheren Zeit, wie sie Abbil-

dung 3 und 4 noch zeigen.

Der fußlange Holzstiel mit ebensolanger Stahl-

spitze, wie ihn das erste in den Lauf gesteckte

Bajonett besaß, wurde durch das „Dillenbajo-

nett" abgelöst, das auch aufgepflanzt zu feuern

erlaubte; später kam noch als größte Verbesse-

rung der kleine, rechtwinklig abstehende Arm da-

zu, der ermöglichte, zu laden, ohne die Stich-

waffe vom Gewehr abzunehmen (Abb.6). Schon

um 1700 verschwand, ziemlich gleichzeitig mit

der Luntenzündung, auch die Pike. Friedrich der

Große legte das größte Gewicht auf die Ausbil-

dung seiner Musketiere im Bajonettfechten. Zu

seiner Zeit galt im preußischen Heer das Wort:

„Die Kugel ist dumm, das Bajonett weiß seinen

Mann mit Verstand zu finden." Die Pike war als

Königin der Waffen entthront. Bis heute blieb

nur im Sprachgebrauch das Wort: „von der

Pike auf dienen" oder die seltenere Wendung,

auf jemanden einen „Pik haben", noch lebendig.

Ein Beweis, daß man schon lange Jahrhun-

derte früher der Unzulänglichkeit der Feuerwaffe

zu begegnen suchte, ist das Handrohr aus dem Jahre 1393. An der

Stelle, wo später der Kolben sich herausbildete, war an einem Holz-

stiel ein Beil festgemacht. Die weite Öffnung des Rohres an der Mün-

dung war für den „Streuschuß" mit gehaktem Blei berechnet, eine Form,

die auch in späteren Zeiten, von Spanien aus, als Trabucos oder Trom-

bone an Karabinern wieder auftauchte (Abb. 8).

Nach dem Zurücktreten der Pikeniere vor

der Feuerwaffe ergab sich eine andere Ver-

wendung der Spieße. Man schnitt die

Stangen ab und richtete ihre Oberteile als

„Schweinsfedern" oder „Springstecken" her,

mit denen man die Lagerstellungen gegen

überraschende Überfälle schützte. Die lanzen-

starrenden Pikenierhaufen ersetzte man gleich-

sam durch ein künstliches Gebilde: den „spani-

schen" oder „friesischen" Reiter. Dies An-

näherungshindernis bestand aus 4 Meter

langen und 25 Zentimeter starken, in be-

stimmten Abständen durchlochten Balken;

durch die Löcher steckte man kreuzweise zuge-

spitzte Latten oder Eisenstangen. Man machte

solche „Reiter" drei- bis fünfreihig, oder auch

enger, wie Abbildung 7 ergibt. Die schwe-

ren Stücke wurden auseinander genommen,

bei Märschen auf Wagen mitgeführt und

zur Schlachtordnung von Musketieren ge-

tragen, die als Notbehelf noch lange auch

einen kurzen Spieß, die Schweinsfeder, mit

sich führten. Sobald die Schlachtlinie her-

gestellt war, traten die Musketier^ gliedweise

vor, steckten die gefaßten Enden ihrer

Schweinsfedern in die Balkenlöcher und bil-

deten so ein sägebockartiges lanzenstarrendes

Gerüst. Aneinandergesetzt umzogen die spa-

nischen Reiter zaunartig Front und Flanke

der Bataillone, um sie vor Reiterangriffen zu

schützen. Dadurch waren die Jnfanteriekörper

im Angriff behindert, ihre Bewegungen mit diesen klobigen „Reitern" wickel-

ten sich gekünstelt und schwerfällig ab.' Die allgemeine Einführung der Bajo-

nettflinte machte auch die Schweinsfeder überflüssig. Ohne sie waren die

spanischen Reiter nicht mehr herzustellen und fielen gleichfalls. Die einstige

Königin der Waffen, die Pike, erhielt sich noch aus Friedrich des Großen Zeit

neben dem Degen als Paradewaffe der Infanterie bei Offizieren und Unter-

offizieren bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhun-

derts. Spontan nannte man die kürzere Pike der Offi-

ziere; die sogenannte Partisane der unteren Militär-

grade war noch immer 2^ Meter lang (Abb. 6). Mit

dem Aufgeben der Pike war auch das früher im wesent-

lichen entscheidende Handgemenge ein überwundener

Standpunkt, das Feuer hatte gesiegt.

die 5 Meter langen Lanzen der Pikeniere, die

bis zu jener Zeit den Kern der älteren Heere

bildeten, und noch während des Jahrhunderts, in

dem Montecuccoli lebte, ein Drittel des Fußvolkes

ausmachten. Die Stützgabel war zwar noch nicht

völlig weggefallen, aber doch entbehrlich gewor¬

den; fertige Patronen erhöhten die Geschwindigkeit

des Feuerns; die schwerfällige zweifelhafte Lun¬

tenzündung, die ein genaues Zielen fast unmög¬

lich scheinen läßt, war durch das Steinschloß er¬

setzt, aber den Pikenier konnte die Infanterie

noch nicht missen. Regen und anderes Unwetter

machte sie unter Umständen nahezu wirkungs¬

los. Als Gustav Adolf von Schweden mit seinen

strenggeschulten Musketieren auftrat, liefen die

deutschen Soldaten noch nach jedem Schuß, den

sie abgegeben hatten, hinter die Front ihrer Abtei-

lungen, um dort erst wieder umständlich zu laden.

Vor der Schlachtlinie bewegten sich in dieser

Zeit die Schlachtschwertierer, um mit ihren

langen Zweihändern die ihnen entgegen star¬

renden Spieße niederzuhauen und Gassen zu

bilden, durch welche die Rondachierer mit eiser¬

nen Rundschilden und Spitzschwertern sich in

die hart zusammen gedrängten Langspießer-

massen einzubohren versuchten. An den Flügeln

der im Geviert aufgestellten Haufen arbeitete

das Drittel der Schützen, Musketierer, Haken-

und Halbhakenschützen mit ihren Feuerrohren.

Im bayrischen Regiment Erlach sollte jeder Pikenier neben seinem Lang-

spieß noch eine feuerschlagende Büchse tragen, doch war dies nicht die

Regel. So fochten Musketiere und Pikeniere lange Jahrzehnte hindurch

zusammen, die Pikenmänner boten den Schlachthaufen den eigentlichen

Stand, die Schützen scharmützelten vor und neben diesen Abteilungen.

Mit der zunehmenden Ausschaltung der schweren Musketen, mit dem

allgemeineren Gebrauch leichterer Kaliber, die

nach ihrem Erzeuger, dem Nürnberger Büchsen¬

macher Kuhfueß benannt wurden, kam die

Bezeichnung Musketier gegenüber den Spie߬

trägern bald allgemein auf. War eine Auf-

legegabel, die „Forchette", bei den schweren

Waffen unerläßlich gewesen, so gebrauchte sie

der Träger leichterer Kaliber aus Bequemlich¬

keit und um ruhigere Schußabgabe zu ermög¬

lichen, noch bis in die zweite Hälfte des. sieb-

zehnten Jahrhunderts.

Als merkwürdige Sonderformen tauchten

schon um 1640 „Musketen mit Piken und

Schwertern"auf, Versuche, die Stoß- und Hieb¬

waffe mit dem Feuerrohr zu verschmelzen.

Das geschah zuerst in Frankreich, wo man

den mit der Form seines hölzernen Hand¬

griffs sich dazu eignenden spanisch-südfran-

zösischen Nationaldolch, den Dolch von

Bayonne, in den Lauf steckte, womit das

„Spundbajonett" gegeben war. Spanier oder

Franzosen sollen diese Art der Verbindung

zweier Waffen in Ostindien bei den Malaien

gesehen haben, die eine Stichwaffe, „Kris"

genannt, auf Gewehre pflanzten. Karl XII.

benützte das Bajonett zuerst beim Massen¬

angriff. Die Versuche erwiesen aber, daß die

WiderstandskraftfürdenErnstfallnicht genügte,

und man gab sie auf. Auch das von den Waf¬

fenmachern der Zeit hartnäckig verfolgte Pro¬

blem, durch Rückladung, statt Vorderladung,

größere Geschwindigkeit beim Schießen zu erzielen, fand keine dauernd

standhaltende Lösung. Gleiches Schicksal war dem Versuch des Mainzer

Büchsenmachers Peter Diringer beschieden, der an die kurbayrische Kriegs-

verwaltung ein „Rückladegewehr" einsandte, bei dem das Laden an der

unteren Laufhälfte vorgenommen wurde und Pulver und davorgesetzte

Kugel durch einen birnförmigen Zapfen festgehalten waren. Der Philosoph

Leibniz sagt in seiner Wiener Reisebeschreibung von

1687, daß Bayern in Unterhandlungen mit einem

Augsburger stehe, um sich „sonderbare Gewehre liefern

zu lassen, die mit sechs oder acht Kugeln von hinten ge-

laden würden". Das Unvermögen, gasdichte Abschlüsse

herzustellen, ließ jedoch alle Hinterladeversuche immer

wieder scheitern. Feinere Gewehrkolben waren zu

l. 1917.