ist insofern gerechtfertigt, als beide demselben Grundzuge

folgten, indem sie sich von der theokratischen Idee beherr-

schen ließen. Das heißt, das Mittelalter strebte darnach,

ein Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.

Abgesehen hievon aber stehen diese beiden Hälften des

Mittelalters in einem großen Gegensatz zu einander, und

wie unrichtig auch an und für sich der Ausdruck „gothischer

Stil" sein mag, so gibt dieses Wort doch immerhin, gegen-

über der Bezeichnung „romanischer Stil" einen richtigen

Fingerzeig zur Unterscheidung des Wesens der beiden Stil-

arten. Der Ausdruck „romanischer Stil" ist ein ganz

entsprechender, denn in der That besaß die Kultur Deutsch-

lands in damaliger Zeit, für welche die Römer durch ihre

Okkupation schon vorgearbeitet, die dann Karl der Große

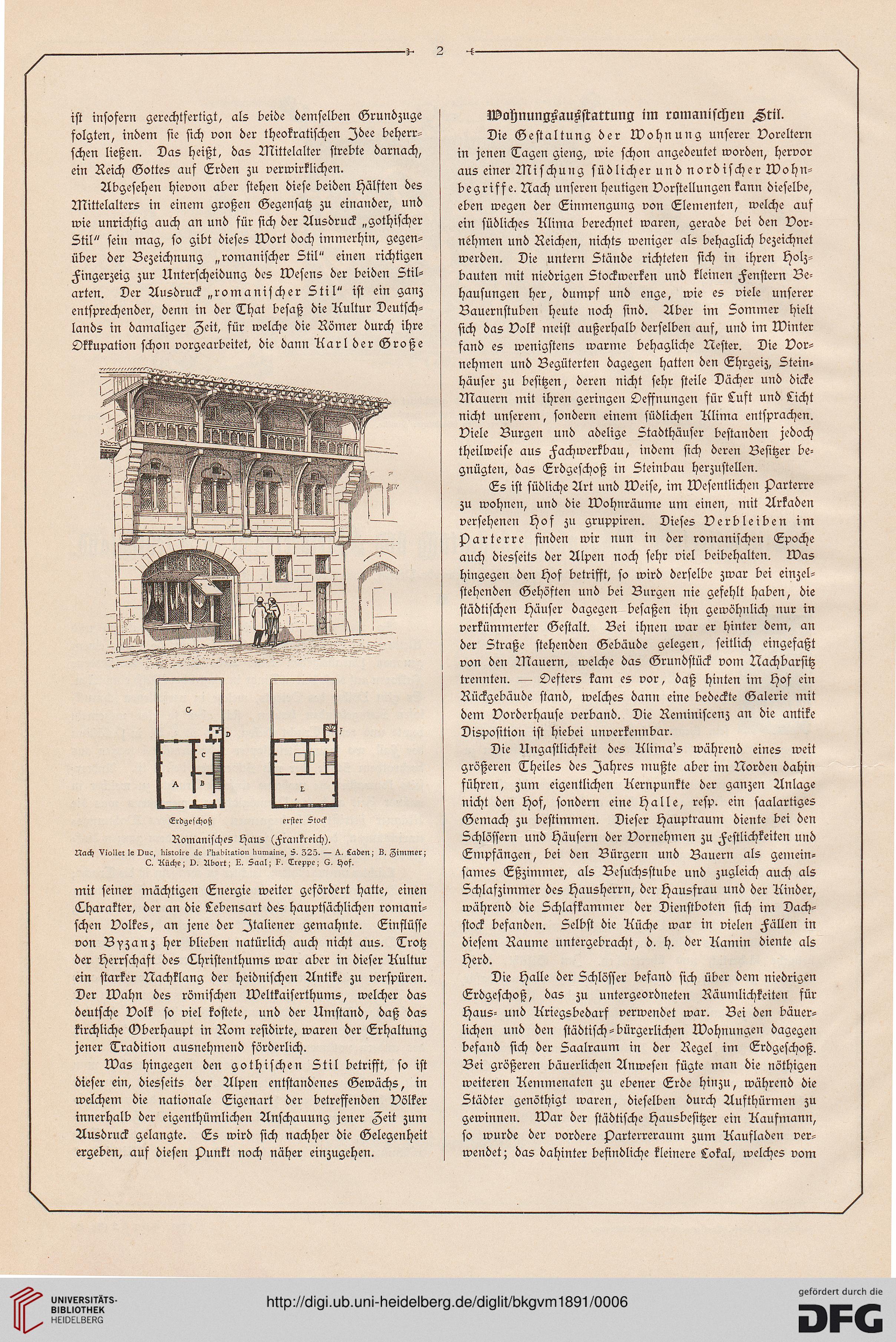

Erdgeschoß erster Stock

Romanisches lsaus (Frankreich).

Nach Violler le Duc, histoire de l’habitation humaine, S. 525. — A. Laden; B. Zimmer;

C. Küche; D. Abort; E. Saal; F. Treppe; G. yof.

mit seiner mächtigen Energie weiter gefördert hatte, einen

Eharakter, der an die Lebensart des hauptsächlichen romani-

schen Volkes, an jene der Italiener gemahnte. Einflüsse

von Byzanz her blieben natürlich auch nicht aus. Trotz

der Herrschaft des Ehristenthums war aber in dieser Kultur

ein starker Nachklang der heidnischen Antike zu verspüren.

Der Wahn des römischen Weltkaiserthums, welcher das

deutsche Volk so viel kostete, und der Umstand, daß das

kirchliche (Oberhaupt in Rom residirte, waren der Erhaltung

jener Tradition ausnehmend förderlich.

Was hingegen den gothischeu Stil betrifft, so ist

dieser ein, diesseits der Alpen entstandenes Gewächs, in

welchem die nationale Eigenart der betreffenden Völker

innerhalb der eigenthümlichen Anschauung jener Zeit zum

Ausdruck gelangte. Es wird sich nachher die Gelegenheit

ergeben, auf diesen Punkt noch näher einzugehen.

WohmmgFauFstattung im romanischen Stil.

Die Gestaltung der Wohnung unserer Voreltern

in jenen Tagen gieng, wie schon angedeutet worden, hervor

aus einer Mischung südlicher und nordischer Wohn-

begriffe. Nach unseren heutigen Vorstellungen kann dieselbe,

eben wegen der Einmengung von Elementen, welche auf

ein südliches Klima berechnet waren, gerade bei den Vor-

nehmen und Reichen, nichts weniger als behaglich bezeichnet

werden. Die untern Stände richteten sich in ihren Holz-

bauten mit niedrigen Stockwerken und kleinen Fenstern Be-

hausungen her, dumpf und enge, wie es viele unserer

Bauernstuben heute noch sind. Aber im Sommer hielt

sich das Volk meist außerhalb derselben auf, und im Winter

fand es wenigstens warine behagliche Nester. Die Vor-

nehmen und Begüterten dagegen hatten den Ehrgeiz, Stein-

häuser zu besitzen, deren nicht sehr steile Dächer und dicke

Mauern mit ihren geringen Oeffnungen für Luft und Licht

nicht unserem, sondern einem südlichen Klima entsprachen.

Viele Burgen und adelige Stadthäuser bestanden jedoch

theilweise aus Fachwerkbau, indem sich deren Besitzer be-

gnügten, das Erdgeschoß in Steinbau herzustellen.

Ls ist südliche Art und weise, im wesentlichen Parterre

zu wohnen, und die Wohnräume um einen, mit Arkaden

versehenen Hof zu gruppiren. Dieses Verbleiben im

parterre finden wir nun in der romanischen Epoche

auch diesseits der Alpen noch sehr viel beibehalten, was

hingegen den Hof betrifft, so wird derselbe zwar bei einzel-

stehenden Gehöften und bei Burgen nie gefehlt haben, die

städtischen Häuser dagegen besaßen ihn gewöhnlich nur in

verkümmerter Gestalt. Bei ihnen war er hinter dem, an

der Straße stehenden Gebäude gelegen, seitlich eingefaßt

von den Mauern, welche das Grundstück vom Nachbarsitz

trennte». •— Oesters kam es vor, daß hinten im Hof ein

Rückgebäude stand, welches dann eine bedeckte Galerie mit

dem Vorderhause verband. Die Reminiscenz an die antike

Disposition ist hiebei unverkennbar.

Die Ungastlichkeit des Klima's während eines weit

größeren Theiles des Zahres mußte aber im Norden dahin

führen, zum eigentlichen Kernpunkte der ganzen Anlage

nicht den Hof, sondern eine Halle, resp. ein saalartiges

Gemach zu bestimmen. Dieser Hauptraum diente bei den

Schlössern und Däusern der Vornehmen zu Festlichkeiten und

Empfängen, bei den Bürgern und Bauern als gemein-

sames Eßzimmer, als Besuchsstube und zugleich auch als

Schlafzimmer des Hausherrn, der Hausfrau und der Kinder,

während die Schlafkammer der Dienstboten sich im Dach-

stock befanden. Selbst die Küche war in vielen Fällen in

diesem Raume untergebracht, d. h. der Kamin diente als

Herd.

Die Halle der Schlösser befand sich über dem niedrigen

Erdgeschoß, das zu untergeordneten Räumlichkeiten für

Haus- und Kriegsbedarf verwendet war. Bei den bäuer-

lichen und den städtisch-bürgerlichen Wohnungen dagegen

befand sich der Saalraum in der Regel im Erdgeschoß.

Bei größeren bäuerlichen Anwesen fügte man die nöthigen

weiteren Kenimenaten zu ebener Erde hinzu, während die

Städter genöthigt waren, dieselben durch Aufthürmen zu

gewinnen. War der städtische Hausbesitzer ein Kaufmann,

so wurde der vordere Parterreraum zum Kaufladen ver-

wendet ; das dahinter befindliche kleinere Lokal, welches vom

folgten, indem sie sich von der theokratischen Idee beherr-

schen ließen. Das heißt, das Mittelalter strebte darnach,

ein Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.

Abgesehen hievon aber stehen diese beiden Hälften des

Mittelalters in einem großen Gegensatz zu einander, und

wie unrichtig auch an und für sich der Ausdruck „gothischer

Stil" sein mag, so gibt dieses Wort doch immerhin, gegen-

über der Bezeichnung „romanischer Stil" einen richtigen

Fingerzeig zur Unterscheidung des Wesens der beiden Stil-

arten. Der Ausdruck „romanischer Stil" ist ein ganz

entsprechender, denn in der That besaß die Kultur Deutsch-

lands in damaliger Zeit, für welche die Römer durch ihre

Okkupation schon vorgearbeitet, die dann Karl der Große

Erdgeschoß erster Stock

Romanisches lsaus (Frankreich).

Nach Violler le Duc, histoire de l’habitation humaine, S. 525. — A. Laden; B. Zimmer;

C. Küche; D. Abort; E. Saal; F. Treppe; G. yof.

mit seiner mächtigen Energie weiter gefördert hatte, einen

Eharakter, der an die Lebensart des hauptsächlichen romani-

schen Volkes, an jene der Italiener gemahnte. Einflüsse

von Byzanz her blieben natürlich auch nicht aus. Trotz

der Herrschaft des Ehristenthums war aber in dieser Kultur

ein starker Nachklang der heidnischen Antike zu verspüren.

Der Wahn des römischen Weltkaiserthums, welcher das

deutsche Volk so viel kostete, und der Umstand, daß das

kirchliche (Oberhaupt in Rom residirte, waren der Erhaltung

jener Tradition ausnehmend förderlich.

Was hingegen den gothischeu Stil betrifft, so ist

dieser ein, diesseits der Alpen entstandenes Gewächs, in

welchem die nationale Eigenart der betreffenden Völker

innerhalb der eigenthümlichen Anschauung jener Zeit zum

Ausdruck gelangte. Es wird sich nachher die Gelegenheit

ergeben, auf diesen Punkt noch näher einzugehen.

WohmmgFauFstattung im romanischen Stil.

Die Gestaltung der Wohnung unserer Voreltern

in jenen Tagen gieng, wie schon angedeutet worden, hervor

aus einer Mischung südlicher und nordischer Wohn-

begriffe. Nach unseren heutigen Vorstellungen kann dieselbe,

eben wegen der Einmengung von Elementen, welche auf

ein südliches Klima berechnet waren, gerade bei den Vor-

nehmen und Reichen, nichts weniger als behaglich bezeichnet

werden. Die untern Stände richteten sich in ihren Holz-

bauten mit niedrigen Stockwerken und kleinen Fenstern Be-

hausungen her, dumpf und enge, wie es viele unserer

Bauernstuben heute noch sind. Aber im Sommer hielt

sich das Volk meist außerhalb derselben auf, und im Winter

fand es wenigstens warine behagliche Nester. Die Vor-

nehmen und Begüterten dagegen hatten den Ehrgeiz, Stein-

häuser zu besitzen, deren nicht sehr steile Dächer und dicke

Mauern mit ihren geringen Oeffnungen für Luft und Licht

nicht unserem, sondern einem südlichen Klima entsprachen.

Viele Burgen und adelige Stadthäuser bestanden jedoch

theilweise aus Fachwerkbau, indem sich deren Besitzer be-

gnügten, das Erdgeschoß in Steinbau herzustellen.

Ls ist südliche Art und weise, im wesentlichen Parterre

zu wohnen, und die Wohnräume um einen, mit Arkaden

versehenen Hof zu gruppiren. Dieses Verbleiben im

parterre finden wir nun in der romanischen Epoche

auch diesseits der Alpen noch sehr viel beibehalten, was

hingegen den Hof betrifft, so wird derselbe zwar bei einzel-

stehenden Gehöften und bei Burgen nie gefehlt haben, die

städtischen Häuser dagegen besaßen ihn gewöhnlich nur in

verkümmerter Gestalt. Bei ihnen war er hinter dem, an

der Straße stehenden Gebäude gelegen, seitlich eingefaßt

von den Mauern, welche das Grundstück vom Nachbarsitz

trennte». •— Oesters kam es vor, daß hinten im Hof ein

Rückgebäude stand, welches dann eine bedeckte Galerie mit

dem Vorderhause verband. Die Reminiscenz an die antike

Disposition ist hiebei unverkennbar.

Die Ungastlichkeit des Klima's während eines weit

größeren Theiles des Zahres mußte aber im Norden dahin

führen, zum eigentlichen Kernpunkte der ganzen Anlage

nicht den Hof, sondern eine Halle, resp. ein saalartiges

Gemach zu bestimmen. Dieser Hauptraum diente bei den

Schlössern und Däusern der Vornehmen zu Festlichkeiten und

Empfängen, bei den Bürgern und Bauern als gemein-

sames Eßzimmer, als Besuchsstube und zugleich auch als

Schlafzimmer des Hausherrn, der Hausfrau und der Kinder,

während die Schlafkammer der Dienstboten sich im Dach-

stock befanden. Selbst die Küche war in vielen Fällen in

diesem Raume untergebracht, d. h. der Kamin diente als

Herd.

Die Halle der Schlösser befand sich über dem niedrigen

Erdgeschoß, das zu untergeordneten Räumlichkeiten für

Haus- und Kriegsbedarf verwendet war. Bei den bäuer-

lichen und den städtisch-bürgerlichen Wohnungen dagegen

befand sich der Saalraum in der Regel im Erdgeschoß.

Bei größeren bäuerlichen Anwesen fügte man die nöthigen

weiteren Kenimenaten zu ebener Erde hinzu, während die

Städter genöthigt waren, dieselben durch Aufthürmen zu

gewinnen. War der städtische Hausbesitzer ein Kaufmann,

so wurde der vordere Parterreraum zum Kaufladen ver-

wendet ; das dahinter befindliche kleinere Lokal, welches vom