3

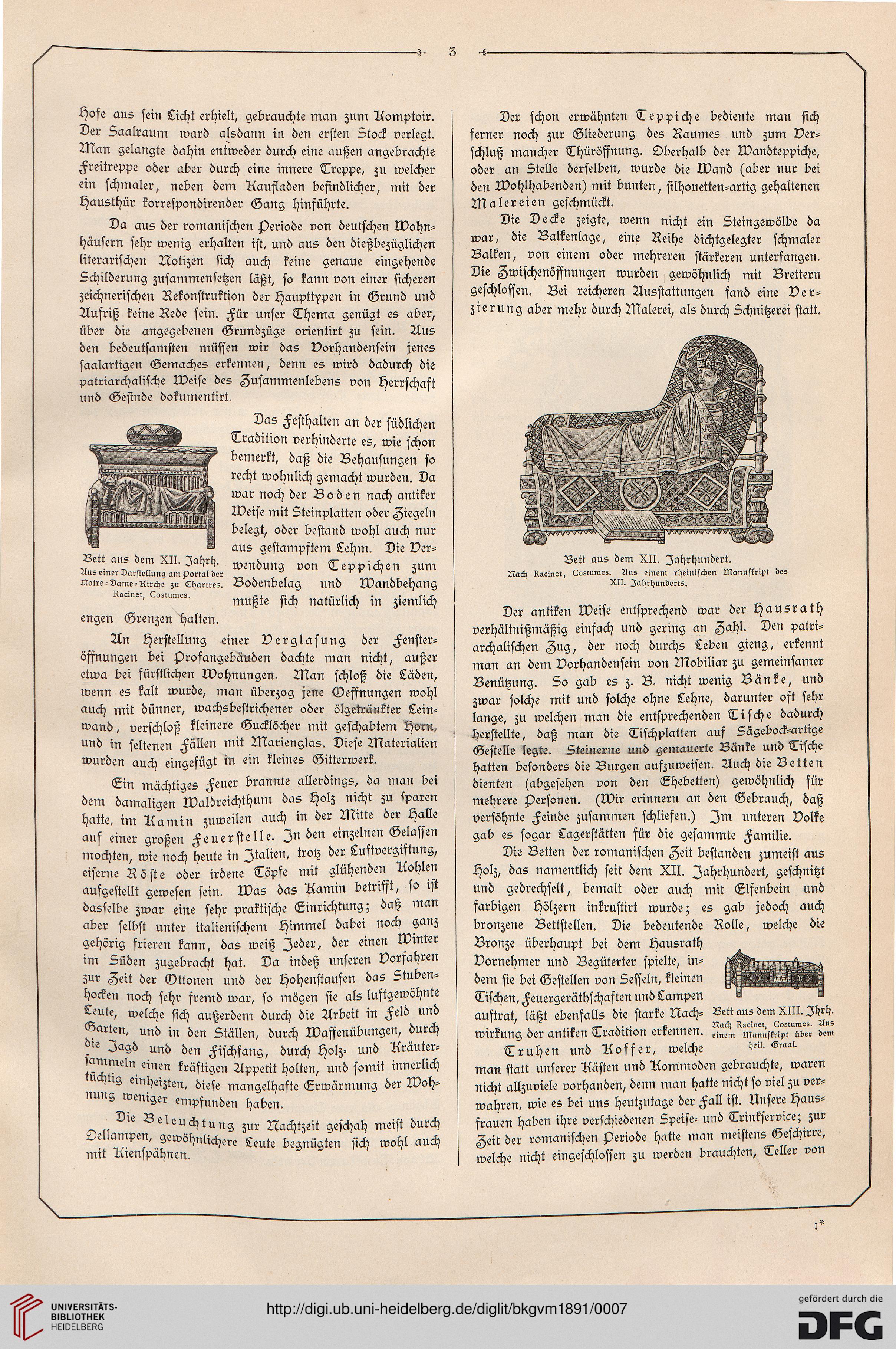

Bett aus dem XII. Iahrh.

Aus einer Darstellung am j)ortal der

Notre-Dame-Kirche zu Lhartres.

Raciner, Losrumes.

Hofe aus sein Licht erhielt, gebrauchte man zun: Komptoir.

Der Saalraum ward alsdann in den ersten Stock verlegt.

Man gelangte dahin entweder durch eine außen angebrachte

Freitreppe oder aber durch eine innere Treppe, zu welcher

ein schmaler, neben dem Kaufladen besindlicher, mit der

Hausthür korrespondirender Gang hinführte.

Da aus der romanischen Periode von deutschen Wohn-

häusern sehr wenig erhalten ist, und aus den dießbezüglichen

literarischen Notizen sich auch keine genaue eingehende

Schilderung zusammensetzen läßt, so kann von einer sicheren

zeichnerischen Rekonstruktion der haupttypen in Grund und

Aufriß keine Rede sein. Für unser Thema genügt es aber,

über die angegebenen Grundzüge orientirt zu fein. Aus

den bedeutsamsten müssen wir das Vorhandensein jenes

saalartigen Gemaches erkennen, denn es wird dadurch die

patriarchalische weise des Zusammenlebens von Herrschaft

und Gesinde dokumentirt.

Das Festhalten an der südlichen

Tradition verhinderte es, wie schon

bemerkt, daß die Behausungen so

recht wohnlich gemacht wurden. Da

war noch der Boden nach antiker

weise mit Steinplatten oder Ziegeln

belegt, oder bestand wohl auch nur

aus gestampftem Lehm. Die Ver-

wendung von Teppichen zum

Bodenbelag und Wandbehang

mußte sich natürlich in ziemlich

engen Grenzen halten.

An Herstellung einer Verglasung der Fenster-

öffnungen bei Profangebäuden dachte man nicht, außer

etwa bei fürstlichen Wohnungen. Man schloß die Läden,

wenn es kalt wurde, man überzog jene Veffnungen wohl

auch mit dünner, wachsbeftrichener oder ölgetränkter Lein-

wand, verschloß kleinere Gucklöcher mit geschabten: Horn,

und in seltenen Fällen mit Marienglas. Diese Materialien

wurden auch eingefügt in ein kleines Gitterwerk.

Ein mächtiges Feuer brannte allerdings, da man bei

dem damaligen Waldreichthum das Holz nicht zu sparen

hatte, in: Kamin zuweilen auch in der Mitte der Halle

auf einer großen Feuer stelle. Zn den einzelnen Gelassen

mochten, wie noch heute in Ztalien, trotz der Luftvergiftung,

eisern- Röste oder irdene Töpfe mit glühenden Aohlen

ausgestellt gewesen sein, was das Kamin betrifft, so ist

dasselbe zwar eine sehr praktische Einrichtung; daß :nan

aber selbst unter italienischen: Himmel dabei noch ganz

gehörig frieren kann, das weiß Zeder, der einen Winter

im Süden zugebracht hat. Da indeß unseren Vorfahren

zur Zeit der Dttonen und der Hohenstaufen das Stuben-

hocken noch sehr fremd war, so mögen sie als luftgewöhnte

^eute, welche sich außerdem durch die Arbeit in Feld und

Karten, und in den Ställen, durch Waffenübungen, durch

und den Fischfang, durch Holz- und Kräuter-

lammeln einen kräftigen Appetit holten, und somit innerlich

uchtig einheizten, diese mangelhafte Erwärmung der Woh-

nung weniger empfunden haben.

Dll Beleuchtung zur Nachtzeit geschah meist durch

C a”ipC’1' gewöhnlichere Leute begnügten sich wohl auch

m:t Kienspahnen.

Der schon erwähnten Teppiche bediente man sich

ferner noch zur Gliederung des Raumes uud zum Ver-

schluß mancher Thüröffnung. Oberhalb der Wandteppiche,

oder an Stelle derselben, wurde die wand (aber nur bei

den Wohlhabenden) n:it bunten, silhouetten-artig gehaltenen

Malereien geschmückt.

Die Decke zeigte, wenn nicht ein Steingewölbe da

war, die Balkenlage, eine Reihe dichtgelegter schinaler

Balken, von einem oder mehreren stärkeren unterfangen.

Die Zwischenöffnungen wurden gewöhnlich mit Brettern

geschloffen. Bei reicheren Ausstattungen fand eine Ver-

zierung aber mehr durch Malerei, als durch Schnitzerei statt.

Bett aus dem XII. Jahrhundert.

Nach Racinet, Costumes. Aus einem rheinischen Manuskript des

XII. Jahrhunderts.

Der antiken weise entsprechend war der Hausrath

verhältnißinäßig einfach und gering an Zahl. Den patri-

archalischen Zug, der noch durchs Leben gieng, erkennt

man an dem Vorhandensein von Mobiliar zu gemeinsamer

Benützung. So gab es z. B. nicht wenig Bänke, und

zwar solche mit und solche ohne Lehne, darunter oft sehr

lange, zu welchen man die entsprechenden Tische dadurch

hcrstellte, daß man die Tischplatten auf Sägebock-artige

Gestelle legte. Steinerne und gemauerte Bänke und Tische

hatten besonders die Burgen auszuweisen. Auch die Betten

dienten (abgesehen von den Ehebetten) gewöhnlich für

mehrere Personen, (wir erinnern an den Gebrauch, daß

versöhnte Feinde zusammen schliefen.) Zm unteren Volke

gab es sogar Lagerstätten für die gesammte Familie.

Die Betten der romanischen Zeit bestanden zumeist aus

Holz, das namentlich seit dem XII. Zahrhundert, geschnitzt

uud gedrechselt, bemalt oder auch mit Elfenbein und

farbigen hölzern inkrustirt wurde; es gab jedoch auch

bronzene Bettstellen. Die bedeutende Rolle, welche die

Bronze überhaupt bei den: Hausrath

vornehmer und Begüterter spielte, in-

dcn: sie bei Gestellen von Sesseln, kleinen

Tischen, Feuergeräthschaften und Lampen

auftrat, läßt ebenfalls die starke Nach- Bett aus dem XIII. Jhrh.

Wirkung der antiken Tradition erkennen. »em

Truhen und Koffer, welche ®raaI-

man statt unserer Kästen und Kommoden gebrauchte, waren

nicht allzuviele vorhanden, denn man hatte nicht so viel zu ver-

wahren, wie es bei uns heutzutage der Fall ist. Unsere Haus-

frauen haben ihre verschiedenen Speise- und Trinkservice; zur

Zeit der romanischen Periode hatte man meistens Geschirre,

welche nicht eingeschlossen zu werden brauchten, Teller von

Bett aus dem XII. Iahrh.

Aus einer Darstellung am j)ortal der

Notre-Dame-Kirche zu Lhartres.

Raciner, Losrumes.

Hofe aus sein Licht erhielt, gebrauchte man zun: Komptoir.

Der Saalraum ward alsdann in den ersten Stock verlegt.

Man gelangte dahin entweder durch eine außen angebrachte

Freitreppe oder aber durch eine innere Treppe, zu welcher

ein schmaler, neben dem Kaufladen besindlicher, mit der

Hausthür korrespondirender Gang hinführte.

Da aus der romanischen Periode von deutschen Wohn-

häusern sehr wenig erhalten ist, und aus den dießbezüglichen

literarischen Notizen sich auch keine genaue eingehende

Schilderung zusammensetzen läßt, so kann von einer sicheren

zeichnerischen Rekonstruktion der haupttypen in Grund und

Aufriß keine Rede sein. Für unser Thema genügt es aber,

über die angegebenen Grundzüge orientirt zu fein. Aus

den bedeutsamsten müssen wir das Vorhandensein jenes

saalartigen Gemaches erkennen, denn es wird dadurch die

patriarchalische weise des Zusammenlebens von Herrschaft

und Gesinde dokumentirt.

Das Festhalten an der südlichen

Tradition verhinderte es, wie schon

bemerkt, daß die Behausungen so

recht wohnlich gemacht wurden. Da

war noch der Boden nach antiker

weise mit Steinplatten oder Ziegeln

belegt, oder bestand wohl auch nur

aus gestampftem Lehm. Die Ver-

wendung von Teppichen zum

Bodenbelag und Wandbehang

mußte sich natürlich in ziemlich

engen Grenzen halten.

An Herstellung einer Verglasung der Fenster-

öffnungen bei Profangebäuden dachte man nicht, außer

etwa bei fürstlichen Wohnungen. Man schloß die Läden,

wenn es kalt wurde, man überzog jene Veffnungen wohl

auch mit dünner, wachsbeftrichener oder ölgetränkter Lein-

wand, verschloß kleinere Gucklöcher mit geschabten: Horn,

und in seltenen Fällen mit Marienglas. Diese Materialien

wurden auch eingefügt in ein kleines Gitterwerk.

Ein mächtiges Feuer brannte allerdings, da man bei

dem damaligen Waldreichthum das Holz nicht zu sparen

hatte, in: Kamin zuweilen auch in der Mitte der Halle

auf einer großen Feuer stelle. Zn den einzelnen Gelassen

mochten, wie noch heute in Ztalien, trotz der Luftvergiftung,

eisern- Röste oder irdene Töpfe mit glühenden Aohlen

ausgestellt gewesen sein, was das Kamin betrifft, so ist

dasselbe zwar eine sehr praktische Einrichtung; daß :nan

aber selbst unter italienischen: Himmel dabei noch ganz

gehörig frieren kann, das weiß Zeder, der einen Winter

im Süden zugebracht hat. Da indeß unseren Vorfahren

zur Zeit der Dttonen und der Hohenstaufen das Stuben-

hocken noch sehr fremd war, so mögen sie als luftgewöhnte

^eute, welche sich außerdem durch die Arbeit in Feld und

Karten, und in den Ställen, durch Waffenübungen, durch

und den Fischfang, durch Holz- und Kräuter-

lammeln einen kräftigen Appetit holten, und somit innerlich

uchtig einheizten, diese mangelhafte Erwärmung der Woh-

nung weniger empfunden haben.

Dll Beleuchtung zur Nachtzeit geschah meist durch

C a”ipC’1' gewöhnlichere Leute begnügten sich wohl auch

m:t Kienspahnen.

Der schon erwähnten Teppiche bediente man sich

ferner noch zur Gliederung des Raumes uud zum Ver-

schluß mancher Thüröffnung. Oberhalb der Wandteppiche,

oder an Stelle derselben, wurde die wand (aber nur bei

den Wohlhabenden) n:it bunten, silhouetten-artig gehaltenen

Malereien geschmückt.

Die Decke zeigte, wenn nicht ein Steingewölbe da

war, die Balkenlage, eine Reihe dichtgelegter schinaler

Balken, von einem oder mehreren stärkeren unterfangen.

Die Zwischenöffnungen wurden gewöhnlich mit Brettern

geschloffen. Bei reicheren Ausstattungen fand eine Ver-

zierung aber mehr durch Malerei, als durch Schnitzerei statt.

Bett aus dem XII. Jahrhundert.

Nach Racinet, Costumes. Aus einem rheinischen Manuskript des

XII. Jahrhunderts.

Der antiken weise entsprechend war der Hausrath

verhältnißinäßig einfach und gering an Zahl. Den patri-

archalischen Zug, der noch durchs Leben gieng, erkennt

man an dem Vorhandensein von Mobiliar zu gemeinsamer

Benützung. So gab es z. B. nicht wenig Bänke, und

zwar solche mit und solche ohne Lehne, darunter oft sehr

lange, zu welchen man die entsprechenden Tische dadurch

hcrstellte, daß man die Tischplatten auf Sägebock-artige

Gestelle legte. Steinerne und gemauerte Bänke und Tische

hatten besonders die Burgen auszuweisen. Auch die Betten

dienten (abgesehen von den Ehebetten) gewöhnlich für

mehrere Personen, (wir erinnern an den Gebrauch, daß

versöhnte Feinde zusammen schliefen.) Zm unteren Volke

gab es sogar Lagerstätten für die gesammte Familie.

Die Betten der romanischen Zeit bestanden zumeist aus

Holz, das namentlich seit dem XII. Zahrhundert, geschnitzt

uud gedrechselt, bemalt oder auch mit Elfenbein und

farbigen hölzern inkrustirt wurde; es gab jedoch auch

bronzene Bettstellen. Die bedeutende Rolle, welche die

Bronze überhaupt bei den: Hausrath

vornehmer und Begüterter spielte, in-

dcn: sie bei Gestellen von Sesseln, kleinen

Tischen, Feuergeräthschaften und Lampen

auftrat, läßt ebenfalls die starke Nach- Bett aus dem XIII. Jhrh.

Wirkung der antiken Tradition erkennen. »em

Truhen und Koffer, welche ®raaI-

man statt unserer Kästen und Kommoden gebrauchte, waren

nicht allzuviele vorhanden, denn man hatte nicht so viel zu ver-

wahren, wie es bei uns heutzutage der Fall ist. Unsere Haus-

frauen haben ihre verschiedenen Speise- und Trinkservice; zur

Zeit der romanischen Periode hatte man meistens Geschirre,

welche nicht eingeschlossen zu werden brauchten, Teller von