Holz und sehr gewöhnliche Schüsseln und Näpfe aus ge-

branntem Thon. Von Bestecken war auch wenig auf dem

Tische zu sehen, da man mit den Fingern Zugriff und die

Männer wenigstens, wenn sie noch ein Messer brauchten,

sich dessen bedienten, das sie immer bei sich trugen.

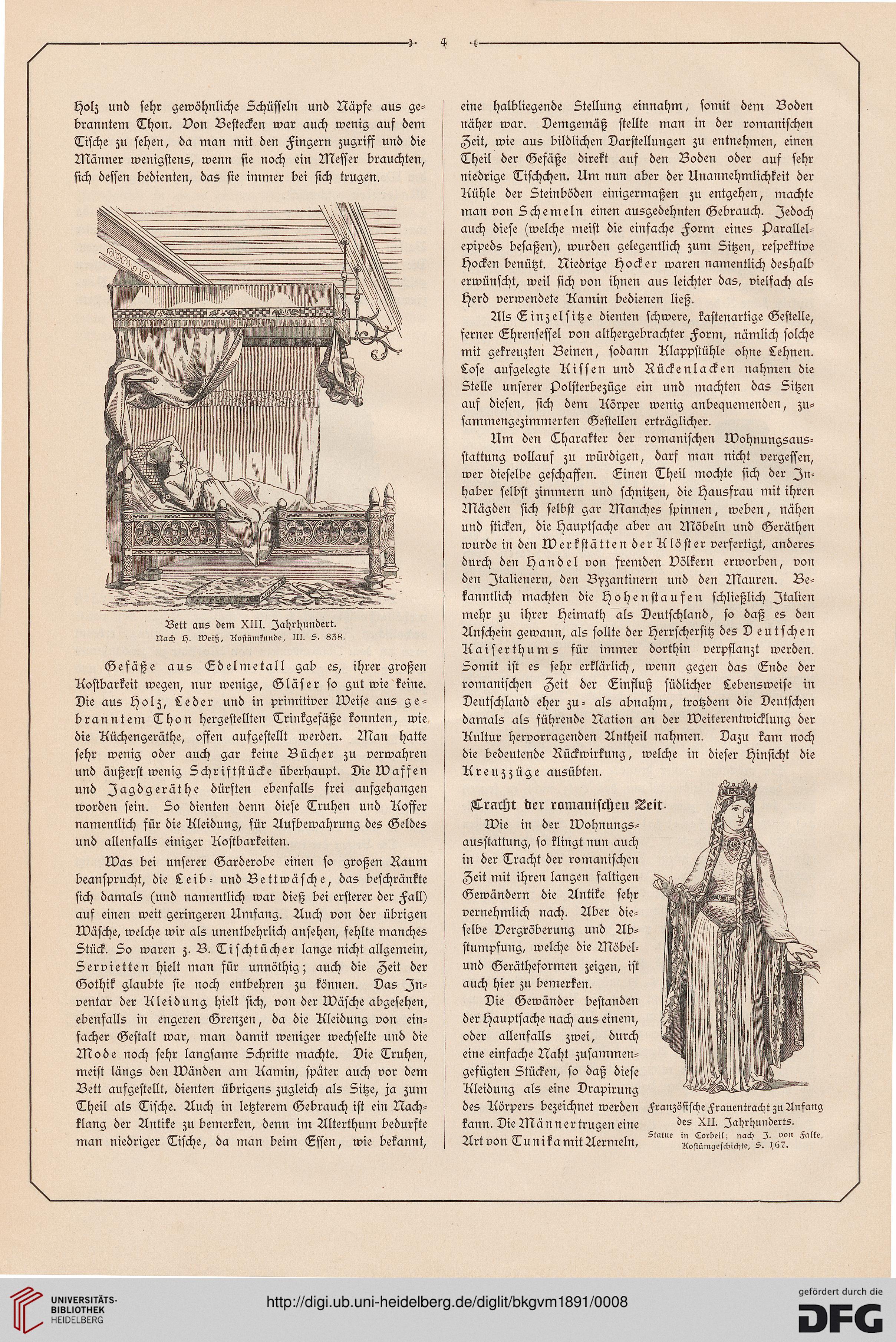

Bett aus dem XIII. Jahrhundert.

Nach weiß, Aostümkunde, IN. S. 838.

Gefäße aus Edelmetall gab es, ihrer großen

Kostbarkeit wegen, nur wenige, Gläser so gut wie keine.

Die aus Holz, Leder und in primitiver Weise aus ge-

branntem Thon hergestellten Trinkgefäße konnten, wie

die Küchengeräthe, offen aufgestellt werden. Man hatte

sehr wenig oder auch gar keine Bücher zu verwahren

und äußerst wenig Schriftstücke überhaupt. Die Waffen

und Iagdgeräthe dürften ebenfalls frei aufgehangen

worden fein. So dienten denn diese Truhen und Koffer

namentlich für die Kleidung, für Aufbewahrung des Geldes

und allenfalls einiger Kostbarkeiten.

Was bei unserer Garderobe einen so großen Raum

beansprucht, die Leib- und Bettwäsche, das beschränkte

sich damals (und namentlich war dieß bei ersterer der Fall)

auf einen weit geringeren Umfang. Auch von der übrigen

Wäsche, welche wir als unentbehrlich anfshen, fehlte manches

Stück. So waren z. B. Tischtücher lange nicht allgemein,

Servietten hielt man für unnöthig; auch die Zeit der

Gothik glaubte sie noch entbehren zu können. Das In-

ventar der Kleidung hielt sich, von der Wäsche abgesehen,

ebenfalls in engeren Grenzen, da die Kleidung von ein-

facher Gestalt war, man damit weniger wechselte und die

Mode noch sehr langsame Schritte machte. Die Truhen,

meist längs den Wänden am Kamin, später auch vor dem

Bett aufgestellt, dienten übrigens zugleich als Sitze, ja zum

Theil als Tische. Auch in letzterem Gebrauch ist ein Nach-

klang der Antike zu bemerken, denn im Alterthum bedurfte

man niedriger Tische, da man beim Essen, wie bekannt,

eine halbliegende Stellung einnahm, somit dem Boden

näher war. Demgemäß stellte man in der romanischen

Zeit, wie aus bildlichen Darstellungen zu entnehmen, einen

Theil der Gefäße direkt auf den Boden oder auf sehr

niedrige Tischchen. Km nun aber der Unannehmlichkeit der

Kühle der Steinböden einigermaßen zu entgehen, machte

man von Schemeln einen ausgedehnten Gebrauch. Jedoch

auch diese (welche meist die einfache Form eines j)arallel-

epipeds besaßen), wurden gelegentlich zum Sitzen, respektive

Hocken benützt. Niedrige Hocker waren namentlich deshalb

erwünscht, weil sich von ihnen aus leichter das, vielfach als

Herd verwendete Kamin bedienen ließ.

Als Einzel fitze dienten schwere, kastenartige Gestelle,

ferner Ehrensessel von althergebrachter Form, nämlich solche

mit gekreuzten Beinen, sodann Klappstühle ohne Lehnen.

Lose aufgelegte Kissen und Rückenlacken nahmen die

Stelle unserer Polsterbezüge ein und machten das Sitzen

auf diesen, sich dem Körper wenig anbequemenden, zu-

sammengezimmerten Gestellen erträglicher.

Um den Lharakter der romanischen Wohnungsaus-

stattung vollauf zu würdigen, darf man nicht vergessen,

wer dieselbe geschaffen. Einen Theil mochte sich der In-

haber selbst zimmern und schnitzen, die Hausfrau mit ihren

Mägden sich selbst gar Manches spinnen, weben, nähen

und sticken, die Hauptsache aber an Möbeln und Geräthen

wurde in den Werkstätten der Klöster verfertigt, anderes

durch den Handel von fremden Völkern erworben, von

den Italienern, den Byzantinern und den Mauren. Be-

kanntlich machten die Hohenstaufen schließlich Italien

mehr zu ihrer Heimath als Deutschland, so daß es den

Anschein gewann, als sollte der Herrschersitz des D eutschen

Kaiserthums für immer dorthin verpsianzt werden.

Somit ist es sehr erklärlich, wenn gegen das Ende der

romanischen Zeit der Einfluß südlicher Lebensweise in

Deutschland eher zu- als abnahm, trotzdem die Deutschen

damals als führende Nation an der Weiterentwicklung der

Kultur hervorragenden Antheil nahmen. Dazu kanr noch

die bedeutende Rückwirkung, welche in dieser Hinsicht die

Kreuzzüge ausübten.

Kirncht der romanischen Leit.

Wie in der Wohnungs-

ausstattung, so klingt nun auch

in der Tracht der romanischen

Zeit mit ihren langen faltigen

Gewändern die Antike sehr

vernehmlich nach. Aber die-

selbe Vergröberung und Ab-

stumpfung, welche die Möbel-

und Gerätheformcn zeigen, ist

auch hier zu bemerken.

Die Gewänder bestanden

der Hauptsache nach aus einen:,

oder allenfalls zwei, durch

eine einfache Naht zusammen-

gefügten Stücken, so daß diese

Kleidung als eine Drapirung

des Körpers bezeichnet werden Französische Frauentracht zu Anfang

kann. Die Männertrugen eine &es XII. Jahrhunderts.

Art von Tunika mit Hermein, Aostümgeschichte, s. *67.

X

branntem Thon. Von Bestecken war auch wenig auf dem

Tische zu sehen, da man mit den Fingern Zugriff und die

Männer wenigstens, wenn sie noch ein Messer brauchten,

sich dessen bedienten, das sie immer bei sich trugen.

Bett aus dem XIII. Jahrhundert.

Nach weiß, Aostümkunde, IN. S. 838.

Gefäße aus Edelmetall gab es, ihrer großen

Kostbarkeit wegen, nur wenige, Gläser so gut wie keine.

Die aus Holz, Leder und in primitiver Weise aus ge-

branntem Thon hergestellten Trinkgefäße konnten, wie

die Küchengeräthe, offen aufgestellt werden. Man hatte

sehr wenig oder auch gar keine Bücher zu verwahren

und äußerst wenig Schriftstücke überhaupt. Die Waffen

und Iagdgeräthe dürften ebenfalls frei aufgehangen

worden fein. So dienten denn diese Truhen und Koffer

namentlich für die Kleidung, für Aufbewahrung des Geldes

und allenfalls einiger Kostbarkeiten.

Was bei unserer Garderobe einen so großen Raum

beansprucht, die Leib- und Bettwäsche, das beschränkte

sich damals (und namentlich war dieß bei ersterer der Fall)

auf einen weit geringeren Umfang. Auch von der übrigen

Wäsche, welche wir als unentbehrlich anfshen, fehlte manches

Stück. So waren z. B. Tischtücher lange nicht allgemein,

Servietten hielt man für unnöthig; auch die Zeit der

Gothik glaubte sie noch entbehren zu können. Das In-

ventar der Kleidung hielt sich, von der Wäsche abgesehen,

ebenfalls in engeren Grenzen, da die Kleidung von ein-

facher Gestalt war, man damit weniger wechselte und die

Mode noch sehr langsame Schritte machte. Die Truhen,

meist längs den Wänden am Kamin, später auch vor dem

Bett aufgestellt, dienten übrigens zugleich als Sitze, ja zum

Theil als Tische. Auch in letzterem Gebrauch ist ein Nach-

klang der Antike zu bemerken, denn im Alterthum bedurfte

man niedriger Tische, da man beim Essen, wie bekannt,

eine halbliegende Stellung einnahm, somit dem Boden

näher war. Demgemäß stellte man in der romanischen

Zeit, wie aus bildlichen Darstellungen zu entnehmen, einen

Theil der Gefäße direkt auf den Boden oder auf sehr

niedrige Tischchen. Km nun aber der Unannehmlichkeit der

Kühle der Steinböden einigermaßen zu entgehen, machte

man von Schemeln einen ausgedehnten Gebrauch. Jedoch

auch diese (welche meist die einfache Form eines j)arallel-

epipeds besaßen), wurden gelegentlich zum Sitzen, respektive

Hocken benützt. Niedrige Hocker waren namentlich deshalb

erwünscht, weil sich von ihnen aus leichter das, vielfach als

Herd verwendete Kamin bedienen ließ.

Als Einzel fitze dienten schwere, kastenartige Gestelle,

ferner Ehrensessel von althergebrachter Form, nämlich solche

mit gekreuzten Beinen, sodann Klappstühle ohne Lehnen.

Lose aufgelegte Kissen und Rückenlacken nahmen die

Stelle unserer Polsterbezüge ein und machten das Sitzen

auf diesen, sich dem Körper wenig anbequemenden, zu-

sammengezimmerten Gestellen erträglicher.

Um den Lharakter der romanischen Wohnungsaus-

stattung vollauf zu würdigen, darf man nicht vergessen,

wer dieselbe geschaffen. Einen Theil mochte sich der In-

haber selbst zimmern und schnitzen, die Hausfrau mit ihren

Mägden sich selbst gar Manches spinnen, weben, nähen

und sticken, die Hauptsache aber an Möbeln und Geräthen

wurde in den Werkstätten der Klöster verfertigt, anderes

durch den Handel von fremden Völkern erworben, von

den Italienern, den Byzantinern und den Mauren. Be-

kanntlich machten die Hohenstaufen schließlich Italien

mehr zu ihrer Heimath als Deutschland, so daß es den

Anschein gewann, als sollte der Herrschersitz des D eutschen

Kaiserthums für immer dorthin verpsianzt werden.

Somit ist es sehr erklärlich, wenn gegen das Ende der

romanischen Zeit der Einfluß südlicher Lebensweise in

Deutschland eher zu- als abnahm, trotzdem die Deutschen

damals als führende Nation an der Weiterentwicklung der

Kultur hervorragenden Antheil nahmen. Dazu kanr noch

die bedeutende Rückwirkung, welche in dieser Hinsicht die

Kreuzzüge ausübten.

Kirncht der romanischen Leit.

Wie in der Wohnungs-

ausstattung, so klingt nun auch

in der Tracht der romanischen

Zeit mit ihren langen faltigen

Gewändern die Antike sehr

vernehmlich nach. Aber die-

selbe Vergröberung und Ab-

stumpfung, welche die Möbel-

und Gerätheformcn zeigen, ist

auch hier zu bemerken.

Die Gewänder bestanden

der Hauptsache nach aus einen:,

oder allenfalls zwei, durch

eine einfache Naht zusammen-

gefügten Stücken, so daß diese

Kleidung als eine Drapirung

des Körpers bezeichnet werden Französische Frauentracht zu Anfang

kann. Die Männertrugen eine &es XII. Jahrhunderts.

Art von Tunika mit Hermein, Aostümgeschichte, s. *67.

X