dazu einen Gürtel; ihre Füße steckten sie in enganliegende

Beinlinge oder ließen sie unbekleidet, und umwanden

nur die Oberschenkel mit Binden. Auch nicht durchweg

machten sie sodann von Schuhen oder Halb stiefeln

Gebrauch. Eine Kopfbedeckung war selten; das dichte

Haupthaar wurde ziemlich lang getragen; die es kürzten,

schnitten es auf der Stirne quer herüber nach einer geraden

Linie ab. Nur in den höchsten Ständen galt es für zulässig,

den Bart stehen zu lassen. Statt einer besonderen Aopf-

bedeckung diente indeß bei Manchen eine Aapuze, welche

dann in Verbindung mit dem, in der Spätzeit des ronmnifchen

Stiles üblich werdenden langen Gewand der Tracht ein

mönchisches Ansehen gab.

Der Mantel der Männer wurde zu Anfang dieser

Periode noch nach antiker weise auf der rechten Schulter

befestigt. Man fand es später für praktischer, ihn gleich-

mäßig über beide Schultern zu ziehen und vorne in der

Mitte zu schließen.

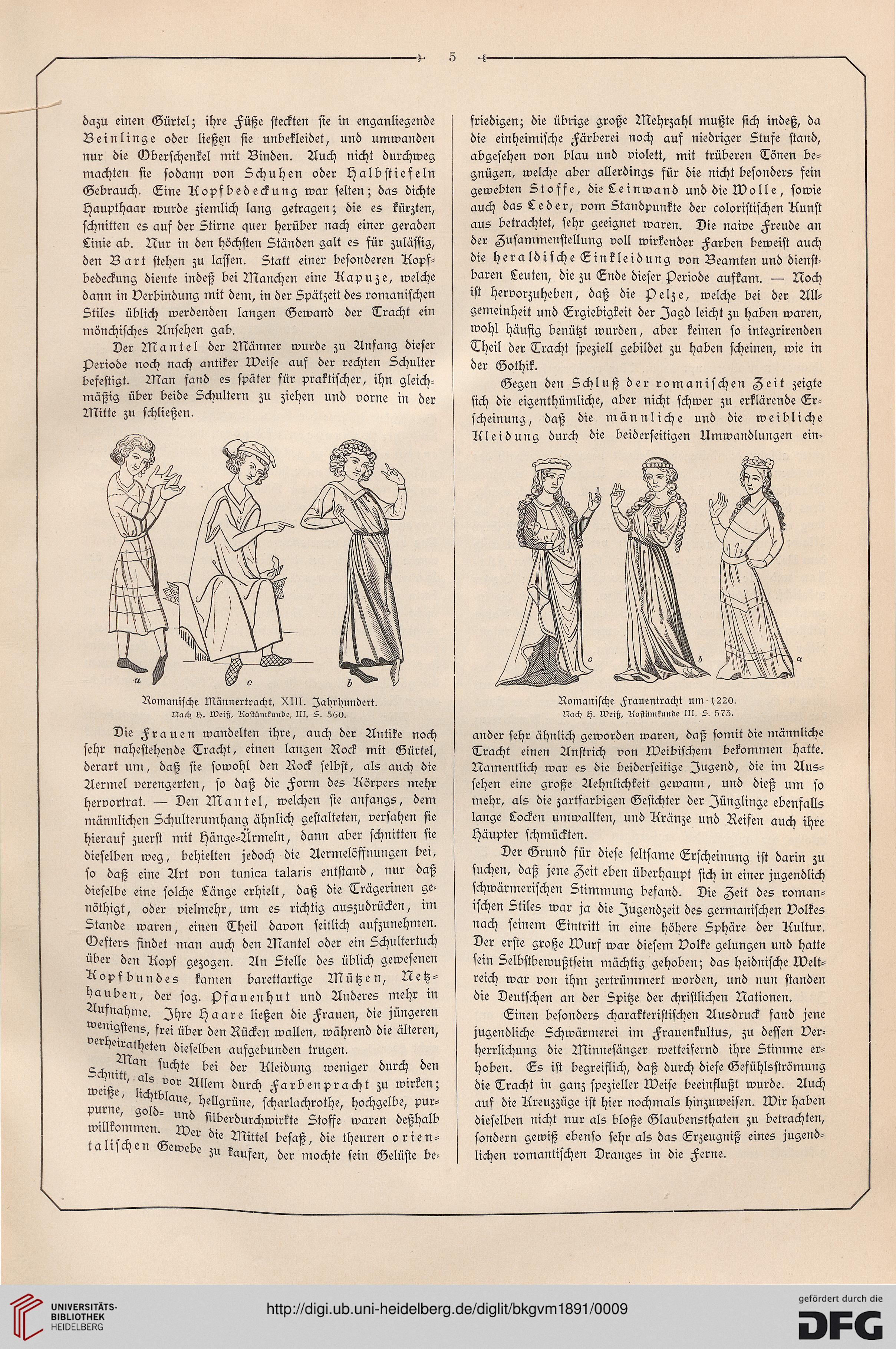

Romanische MLunertracht, XIII. Jahrhundert.

Nach £}. Weiß, Äostümkunde, III. 5. 560.

Die Fra uen wandelten ihre, auch der Antike noch

sehr nahestehende Tracht, einen langen Rock mit Gürtel,

derart um, daß sie sowohl den Rock selbst, als auch die

Aermel verengerten, so daß die Form des Aörpers mehr

hervortrat. — Den Mantel, welchen sie anfangs, dem

männlichen Schulterumhang ähnlich gestalteten, versahen sie

hieraus zuerst mit Hänge-Ärmeln, dann aber schnitten sie

dieselben weg, behielten jedoch die Aermelöfsnungen bei,

so daß eine Art von tunica talaris entstand, nur daß

dieselbe eine solche Länge erhielt, daß die Trägerinen ge-

nöthigt, oder vielmehr, um es richtig auszudrücken, im

Stande waren, einen Theil davon seitlich aufzunehmen.

Defters findet man auch den Mantel oder ein Schultertuch

über den Aopf gezogen. An Stelle des üblich gewesenen

Ropfbundes kamen barettartige Mützen, Netz-

hauben, der sog. Pfauenhut und Anderes mehr in

Aufnahme. Ihre Haare ließen die Frauen, die jüngeren

wenigstens, frei über den Rücken wallen, während die älteren,

er?ckratheten dieselben aufgebunden trugen.

Schnitt^" ^chte bei der Aleidung weniger durch den

wRße ' Stw0* ^Uem d"rch Farbenpracht zu wirken;

.. uue, hellgrüne, scharlachrothe, hochgelbe, pur-

willkommen ' uf liiberdurchwirkte Stoffe waren deßhalb

..... er Mittel besaß, die theurcn orien-

a : en ewebe zu kaufen, der mochte sein Gelüste be-

friedigen; die übrige große Mehrzahl mußte sich indeß, da

die einheimische Färberei noch auf niedriger Stufe stand,

abgesehen von blau und violett, mit trüberen Tönen be-

gnügen, welche aber allerdings für die nicht besonders fein

gewebten Stoffe, die Leinwand und die wolle, sowie

auch das Leder, vom Standpunkte der coloristischen Aunst

aus betrachtet, sehr geeignet waren. Die naive Freude an

der Zusammenstellung voll wirkender Farben beweist auch

die heraldische Einkleidung von Beamten und dienst-

baren Leuten, die zu Ende dieser Periode aufkam. — Noch

ist hervorzuheben, daß die pelze, welche bei der All-

gemeinheit und Ergiebigkeit der Jagd leicht zu haben waren,

wohl häufig benützt wurden, aber keinen so integrirenden

Theil der Tracht speziell gebildet zu haben scheinen, wie in

der Gothik.

Gegen den Schluß der romanischen Zeit zeigte

sich die eigenthünlliche, aber nicht schwer zu erklärende Er-

scheinung, daß die männliche und die weibliche

Al ei düng durch die beiderseitigen Umwandlungen ein-

Romanische Frauentracht um ; 220.

Nach £?. weiß, Aostümkunde III. 5. 573.

ander sehr ähnlich geworden waren, daß somit die männliche

Tracht einen Anstrich von weibischen: bekommen hatte.

Namentlich war es die beiderseitige Jugend, die in: Aus-

sehen eine große Aehnlichkeit gewann, und dieß um so

mehr, als die zartfarbigen Gesichter der Jünglinge ebenfalls

lange Locken umwallten, und Aränze und Reifen auch ihre

Häupter schmückten.

Der Grund für diese seltsame Erscheinung ist darin zu

suchen, daß jene Zeit eben überhaupt sich in einer jugendlich

schwärmerischen Stimmung befand. Die Zeit des roman-

ischen Stiles war ja die Jugendzeit des germanischen Volkes

nach seinem Eintritt in eine höhere Sphäre der Aultur.

Der erste große Wurf war diesem Volke gelungen und hatte

sein Selbstbewußtsein mächtig gehoben; das heidnische Welt-

reich war von ihn: zertrümrnert worden, und nun standen

die Deutschen an der Spitze der christlichen Nationen.

Einen besonders charakteristischen Ausdruck fand jene

jugendliche Schwärinerei im Frauenkultus, zu dessen Ver-

herrlichung die Minnesänger wetteifernd ihre Stiinme er-

hoben. Es ist begreifiich, daß durch diese Gefühlsströmung

die Tracht in ganz spezieller weise beeinflußt wurde. Auch

auf die Areuzzüge ist hier nochmals hinzuweisen, wir haben

dieselben nicht nur als bloße Glaubensthaten zu betrachten,

sondern gewiß ebenso sehr als das Erzeugniß eines jugend-

lichen romantischen Dranges in die Ferne.

Beinlinge oder ließen sie unbekleidet, und umwanden

nur die Oberschenkel mit Binden. Auch nicht durchweg

machten sie sodann von Schuhen oder Halb stiefeln

Gebrauch. Eine Kopfbedeckung war selten; das dichte

Haupthaar wurde ziemlich lang getragen; die es kürzten,

schnitten es auf der Stirne quer herüber nach einer geraden

Linie ab. Nur in den höchsten Ständen galt es für zulässig,

den Bart stehen zu lassen. Statt einer besonderen Aopf-

bedeckung diente indeß bei Manchen eine Aapuze, welche

dann in Verbindung mit dem, in der Spätzeit des ronmnifchen

Stiles üblich werdenden langen Gewand der Tracht ein

mönchisches Ansehen gab.

Der Mantel der Männer wurde zu Anfang dieser

Periode noch nach antiker weise auf der rechten Schulter

befestigt. Man fand es später für praktischer, ihn gleich-

mäßig über beide Schultern zu ziehen und vorne in der

Mitte zu schließen.

Romanische MLunertracht, XIII. Jahrhundert.

Nach £}. Weiß, Äostümkunde, III. 5. 560.

Die Fra uen wandelten ihre, auch der Antike noch

sehr nahestehende Tracht, einen langen Rock mit Gürtel,

derart um, daß sie sowohl den Rock selbst, als auch die

Aermel verengerten, so daß die Form des Aörpers mehr

hervortrat. — Den Mantel, welchen sie anfangs, dem

männlichen Schulterumhang ähnlich gestalteten, versahen sie

hieraus zuerst mit Hänge-Ärmeln, dann aber schnitten sie

dieselben weg, behielten jedoch die Aermelöfsnungen bei,

so daß eine Art von tunica talaris entstand, nur daß

dieselbe eine solche Länge erhielt, daß die Trägerinen ge-

nöthigt, oder vielmehr, um es richtig auszudrücken, im

Stande waren, einen Theil davon seitlich aufzunehmen.

Defters findet man auch den Mantel oder ein Schultertuch

über den Aopf gezogen. An Stelle des üblich gewesenen

Ropfbundes kamen barettartige Mützen, Netz-

hauben, der sog. Pfauenhut und Anderes mehr in

Aufnahme. Ihre Haare ließen die Frauen, die jüngeren

wenigstens, frei über den Rücken wallen, während die älteren,

er?ckratheten dieselben aufgebunden trugen.

Schnitt^" ^chte bei der Aleidung weniger durch den

wRße ' Stw0* ^Uem d"rch Farbenpracht zu wirken;

.. uue, hellgrüne, scharlachrothe, hochgelbe, pur-

willkommen ' uf liiberdurchwirkte Stoffe waren deßhalb

..... er Mittel besaß, die theurcn orien-

a : en ewebe zu kaufen, der mochte sein Gelüste be-

friedigen; die übrige große Mehrzahl mußte sich indeß, da

die einheimische Färberei noch auf niedriger Stufe stand,

abgesehen von blau und violett, mit trüberen Tönen be-

gnügen, welche aber allerdings für die nicht besonders fein

gewebten Stoffe, die Leinwand und die wolle, sowie

auch das Leder, vom Standpunkte der coloristischen Aunst

aus betrachtet, sehr geeignet waren. Die naive Freude an

der Zusammenstellung voll wirkender Farben beweist auch

die heraldische Einkleidung von Beamten und dienst-

baren Leuten, die zu Ende dieser Periode aufkam. — Noch

ist hervorzuheben, daß die pelze, welche bei der All-

gemeinheit und Ergiebigkeit der Jagd leicht zu haben waren,

wohl häufig benützt wurden, aber keinen so integrirenden

Theil der Tracht speziell gebildet zu haben scheinen, wie in

der Gothik.

Gegen den Schluß der romanischen Zeit zeigte

sich die eigenthünlliche, aber nicht schwer zu erklärende Er-

scheinung, daß die männliche und die weibliche

Al ei düng durch die beiderseitigen Umwandlungen ein-

Romanische Frauentracht um ; 220.

Nach £?. weiß, Aostümkunde III. 5. 573.

ander sehr ähnlich geworden waren, daß somit die männliche

Tracht einen Anstrich von weibischen: bekommen hatte.

Namentlich war es die beiderseitige Jugend, die in: Aus-

sehen eine große Aehnlichkeit gewann, und dieß um so

mehr, als die zartfarbigen Gesichter der Jünglinge ebenfalls

lange Locken umwallten, und Aränze und Reifen auch ihre

Häupter schmückten.

Der Grund für diese seltsame Erscheinung ist darin zu

suchen, daß jene Zeit eben überhaupt sich in einer jugendlich

schwärmerischen Stimmung befand. Die Zeit des roman-

ischen Stiles war ja die Jugendzeit des germanischen Volkes

nach seinem Eintritt in eine höhere Sphäre der Aultur.

Der erste große Wurf war diesem Volke gelungen und hatte

sein Selbstbewußtsein mächtig gehoben; das heidnische Welt-

reich war von ihn: zertrümrnert worden, und nun standen

die Deutschen an der Spitze der christlichen Nationen.

Einen besonders charakteristischen Ausdruck fand jene

jugendliche Schwärinerei im Frauenkultus, zu dessen Ver-

herrlichung die Minnesänger wetteifernd ihre Stiinme er-

hoben. Es ist begreifiich, daß durch diese Gefühlsströmung

die Tracht in ganz spezieller weise beeinflußt wurde. Auch

auf die Areuzzüge ist hier nochmals hinzuweisen, wir haben

dieselben nicht nur als bloße Glaubensthaten zu betrachten,

sondern gewiß ebenso sehr als das Erzeugniß eines jugend-

lichen romantischen Dranges in die Ferne.