\ 8 h-

verlangten sie von Jenen, welche sie benützten, ein sehr

ruhiges Dasitzen, ein gemessenes Gebahren mit langsamen

Bewegungen. Dergleichen war aber allerdings so wie so

in damaliger Zeit üblich, und, was die grauen betrifft,

so gestattete deren Kleidung in ihrer Schwere und Länge

ohnedies kein rasches Tempo. — Zu bequemerer hantirung

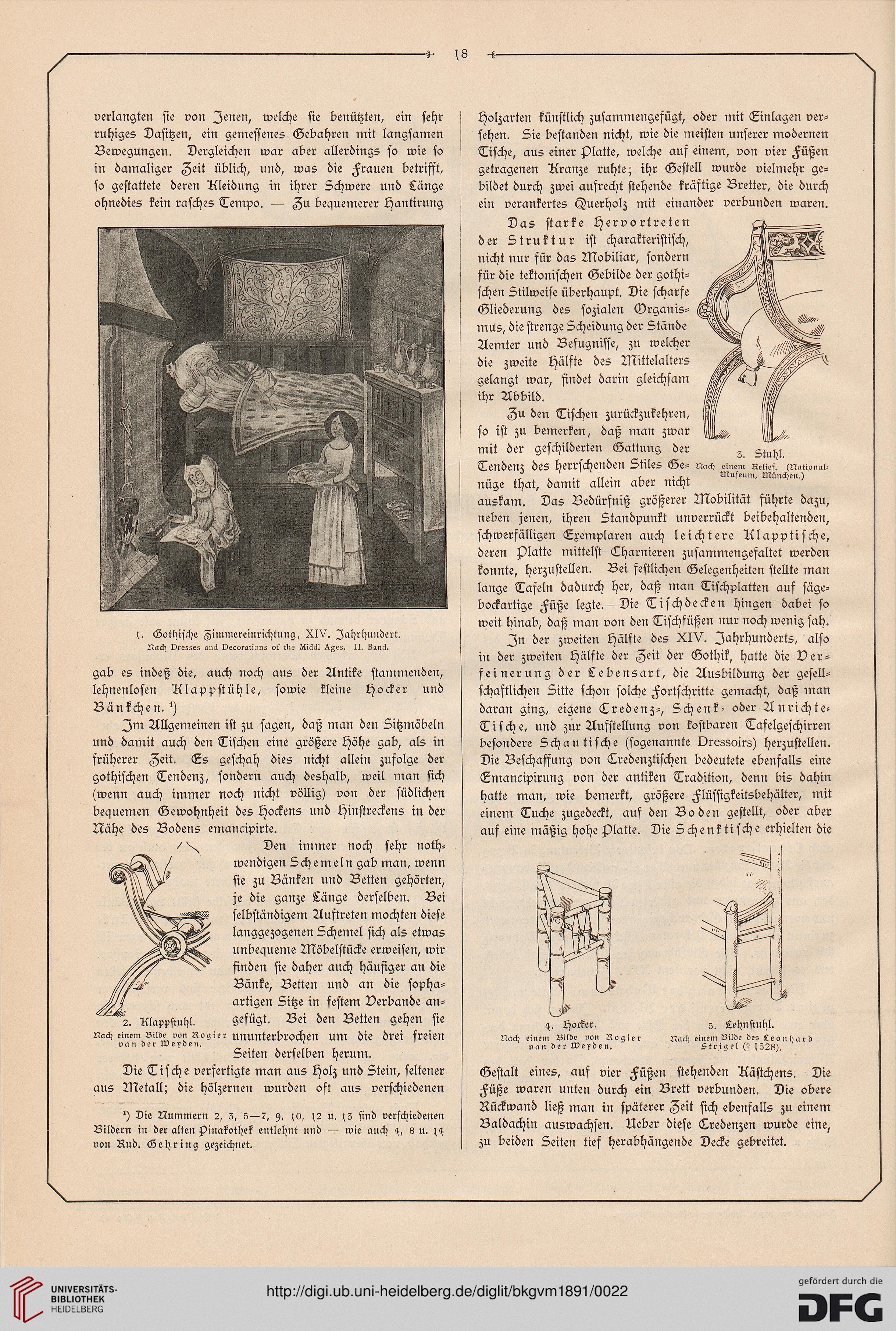

Gothische Zimmereinrichtung, XIV. Jahrhundert.

Nach Dresses and Decorations of the Middl Ages. II. Band.

gab es indeß die, auch noch aus der Antike stammenden,

lehnenlosen Klappstühle, sowie kleine Hocker und

Bänkchen. *)

Zur Allgenieinen ist zu sagen, daß man den Sitzmöbeln

und danrit auch den Tischen eine größere höhe gab, als in

früherer Zeit. Ls geschah dies nicht allein zufolge der

gothischen Tendenz, sondern auch deshalb, weil man sich

(wenn auch immer noch nicht völlig) voit der südlichen

bequemen Gewohnheit des hockens und Hinstreckens in der

Nähe des Bodens emancipirte.

Den immer noch sehr noth-

wendigen Schemeln gab man, wenn

sie zu Bänken und Betten gehörten,

je die ganze Länge derselben. Bei

selbständigen: Auftreten mochten diese

langgezogenen Scheniel sich als etwas

unbequenie Nkäbelstücke erweisen, wir

finden sie daher auch häufiger an die

Bänke, Betten und an die sopha-

artigen Sitze in festem Verbände an-

gefügt. Bei den Betten gehen sie

Nach einem Bilde von Rogier ununterbrochen um die drei freien

vanderweyden. ‘

Seiten derselben herum.

Die Tische verfertigte man aus Holz und Stein, seltener

aus Metall; die hölzernen wurden oft aus verschiedenen

*) Die Nummer» 2, 3, 5—7, 9, ;o, [2 u. ;z sind verschiedenen

Bildern in der alten Pinakothek entlehnt und — wie anch 8 u.

von Rnd. Gehring gezeichnet.

Holzarten künstlich zusammengefügt, oder mit Einlagen ver-

sehen. Sie bestanden nicht, wie die meisten unserer modernen

Tische, aus einer Platte, welche auf einem, von vier Füßen

getragenen Kranze ruhte; ihr Gestell wurde vielniehr ge-

bildet durch zwei aufrecht stehende kräftige Bretter, die durch

ein verankertes Querholz mit einander verbunden waren.

Das starke hervor treten

der Struktur ist charakteristisch,

nicht nur für das Mobiliar, sondern

für die tektonischen Gebilde der gothi-

schen Stilweise überhaupt. Die scharfe

Gliederung des sozialen Organis-

mus, die strenge Scheidung der Stände

Aemter und Befugnisse, zu welcher

die zweite Hälfte des Mittelalters

gelangt war, findet darin gleichsam

ihr Abbild.

Zu den Tischen zurückzukehren,

so ist zu bemerken, daß man zwar

mit der geschilderten Gattung der

Tendenz des herrschenden Stiles Ge- Noch o,nem Relief. (National-

, . ., „ . , . < , Museum, München.)

nütze that, damit allem aber Nicht

auskam. Das Bedürfniß größerer Mobilität führte dazu,

neben jenen, ihren Standpunkt unverrückt beibehaltenden,

schwerfälligen Exemplaren auch leichtere Klapptische,

deren Platte mittelst Tharnieren zusammengefaltet werden

konnte, herzustellen. Bei festlichen Gelegenheiten stellte man

lange Tafeln dadurch her, daß man Tischplatten auf säge-

bockartige Füße legte. Die Tischdecken hingen dabei so

weit hinab, daß man von den Tischfüßen nur noch wenig sah.

In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also

in der zweiten Hälfte der Zeit der Gothik, hatte die Ver-

feinerung der Lebensart, die Ausbildung der gesell-

schaftlichen Sitte schon solche Fortschritte gemacht, daß man

daran ging, eigene Tredenz-, Schenk- oder Anrichte-

Tische, und zur Aufstellung von kostbaren Tafelgeschirren

besondere Schau tische (sogenannte Vressoirs) herzustellen.

Die Beschaffung von Tredenztischen bedeutete ebenfalls eine

Emancipirung von der antiken Tradition, denn bis dahin

hatte man, wie bemerkt, größere Flüssigkeitsbehälter, mit

einem Tuche zugedeckt, auf den Boden gestellt, oder aber

auf eine mäßig hohe Platte. Die Schenk tische erhielten die

5. Lehnstuhl.

Nach einem Bilde des Leonhard

Strigel (f J528).

Gestalt eines, auf vier Füßen stehenden Kästchens. Die

Füße waren unten durch ein Brett verbunden. Die obere

Rückwand ließ man in späterer Zeit sich ebenfalls zu einem

Baldachin auswachsen. lieber diese Tredenzen wurde eine,

zu beiden Seiten tief herabhängende Decke gebreitet.

verlangten sie von Jenen, welche sie benützten, ein sehr

ruhiges Dasitzen, ein gemessenes Gebahren mit langsamen

Bewegungen. Dergleichen war aber allerdings so wie so

in damaliger Zeit üblich, und, was die grauen betrifft,

so gestattete deren Kleidung in ihrer Schwere und Länge

ohnedies kein rasches Tempo. — Zu bequemerer hantirung

Gothische Zimmereinrichtung, XIV. Jahrhundert.

Nach Dresses and Decorations of the Middl Ages. II. Band.

gab es indeß die, auch noch aus der Antike stammenden,

lehnenlosen Klappstühle, sowie kleine Hocker und

Bänkchen. *)

Zur Allgenieinen ist zu sagen, daß man den Sitzmöbeln

und danrit auch den Tischen eine größere höhe gab, als in

früherer Zeit. Ls geschah dies nicht allein zufolge der

gothischen Tendenz, sondern auch deshalb, weil man sich

(wenn auch immer noch nicht völlig) voit der südlichen

bequemen Gewohnheit des hockens und Hinstreckens in der

Nähe des Bodens emancipirte.

Den immer noch sehr noth-

wendigen Schemeln gab man, wenn

sie zu Bänken und Betten gehörten,

je die ganze Länge derselben. Bei

selbständigen: Auftreten mochten diese

langgezogenen Scheniel sich als etwas

unbequenie Nkäbelstücke erweisen, wir

finden sie daher auch häufiger an die

Bänke, Betten und an die sopha-

artigen Sitze in festem Verbände an-

gefügt. Bei den Betten gehen sie

Nach einem Bilde von Rogier ununterbrochen um die drei freien

vanderweyden. ‘

Seiten derselben herum.

Die Tische verfertigte man aus Holz und Stein, seltener

aus Metall; die hölzernen wurden oft aus verschiedenen

*) Die Nummer» 2, 3, 5—7, 9, ;o, [2 u. ;z sind verschiedenen

Bildern in der alten Pinakothek entlehnt und — wie anch 8 u.

von Rnd. Gehring gezeichnet.

Holzarten künstlich zusammengefügt, oder mit Einlagen ver-

sehen. Sie bestanden nicht, wie die meisten unserer modernen

Tische, aus einer Platte, welche auf einem, von vier Füßen

getragenen Kranze ruhte; ihr Gestell wurde vielniehr ge-

bildet durch zwei aufrecht stehende kräftige Bretter, die durch

ein verankertes Querholz mit einander verbunden waren.

Das starke hervor treten

der Struktur ist charakteristisch,

nicht nur für das Mobiliar, sondern

für die tektonischen Gebilde der gothi-

schen Stilweise überhaupt. Die scharfe

Gliederung des sozialen Organis-

mus, die strenge Scheidung der Stände

Aemter und Befugnisse, zu welcher

die zweite Hälfte des Mittelalters

gelangt war, findet darin gleichsam

ihr Abbild.

Zu den Tischen zurückzukehren,

so ist zu bemerken, daß man zwar

mit der geschilderten Gattung der

Tendenz des herrschenden Stiles Ge- Noch o,nem Relief. (National-

, . ., „ . , . < , Museum, München.)

nütze that, damit allem aber Nicht

auskam. Das Bedürfniß größerer Mobilität führte dazu,

neben jenen, ihren Standpunkt unverrückt beibehaltenden,

schwerfälligen Exemplaren auch leichtere Klapptische,

deren Platte mittelst Tharnieren zusammengefaltet werden

konnte, herzustellen. Bei festlichen Gelegenheiten stellte man

lange Tafeln dadurch her, daß man Tischplatten auf säge-

bockartige Füße legte. Die Tischdecken hingen dabei so

weit hinab, daß man von den Tischfüßen nur noch wenig sah.

In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also

in der zweiten Hälfte der Zeit der Gothik, hatte die Ver-

feinerung der Lebensart, die Ausbildung der gesell-

schaftlichen Sitte schon solche Fortschritte gemacht, daß man

daran ging, eigene Tredenz-, Schenk- oder Anrichte-

Tische, und zur Aufstellung von kostbaren Tafelgeschirren

besondere Schau tische (sogenannte Vressoirs) herzustellen.

Die Beschaffung von Tredenztischen bedeutete ebenfalls eine

Emancipirung von der antiken Tradition, denn bis dahin

hatte man, wie bemerkt, größere Flüssigkeitsbehälter, mit

einem Tuche zugedeckt, auf den Boden gestellt, oder aber

auf eine mäßig hohe Platte. Die Schenk tische erhielten die

5. Lehnstuhl.

Nach einem Bilde des Leonhard

Strigel (f J528).

Gestalt eines, auf vier Füßen stehenden Kästchens. Die

Füße waren unten durch ein Brett verbunden. Die obere

Rückwand ließ man in späterer Zeit sich ebenfalls zu einem

Baldachin auswachsen. lieber diese Tredenzen wurde eine,

zu beiden Seiten tief herabhängende Decke gebreitet.