25 -#•

Rückkehr nach Europa ((870) in dem Prachtwerk: „vom Amazonas

und Madeira", dessen zahlreiche Bilder von ihm selbst ans den ksolzstock

gezeichnet wurden und welchem die Vignetten aus Seite 27 und 28

entlehnt find. ')

Die vielfachen ethnographischen Studien, welche Keller damals

liiiö auch späterhin machte, haben ihm manche Anregung zu kunst-

gewerblichen Gebilden gegeben, wenn er auch vielleicht etwas zu weit-

gehende Hoffnungen in Bezug auf die künstlerische verwerthbarkeit

derselben gehegt hat; für seine keramischen Entwürfe hat er manches

Motiv aus dieser ursprünglichen Tnelle unknltivirter Völker geschöpft.

Das Einfach-Große, was vielen der Erzeugnisse einer naiven Schmnck-

sucht eigen ist, übte auf seine Phantasie eine ganz besondere An-

ziehungskraft aus, und der langjährige Umgang mit Volksstämmen,

welche noch auf niederer Kulturstufe stehen, lehrte ihn den dekorativen

Werth auch der unscheinbarsten, dem Zweck entsprungenen Motive zu

erkennen; diese Lrkenntniß befähigte ihn dann bei allen seinen kunst-

gewerblichen Entwürfen zu der oft bewunderten Vielseitigkeit, welche

stets dem zu verwendenden Malcrial volle Gerechtigkeit widerfahren

ließ. In dem genannten Werk vom „Amazonas und Madeira"

beschreibt er Arbeiten der Indianer — Flechtwcrkc, Bemalungen, Gefäße,

Schnitzereien re. — mit einer Sorgfalt, wie sie nur im Gefolge einer

vo,n tiefste» Interesse geleiteten Beobachtung austritt.

Die in Europa kleiner zngeschnitteiien Aufgaben des Ingenieurs

boten für den an große Aufgaben gewöhnten Franz Keller zu wenig

-u’i;, als daß er sich hätte entschließen können, den schnlmäßig

erlernten Beruf weiter auszuüben; um so mächtiger trat jetzt der

Diang nach entschiedener Bethätignng seiner künstlerischen Anlagen,

der schon die Herausgabe des genannten Prachtwerks, beherrscht hatte,

hervor. Keller widerstaiid ihm auch nicht länger, sondern wandte

sich mit allem Eifer dem Knnstgewerbc — seinem „Steckenpferde",

wie er es nannte — zu; die Liebe zur Sache, verbunden mit einem

verstäudnißvollen Eingehen auf die Forderungen des Materials und

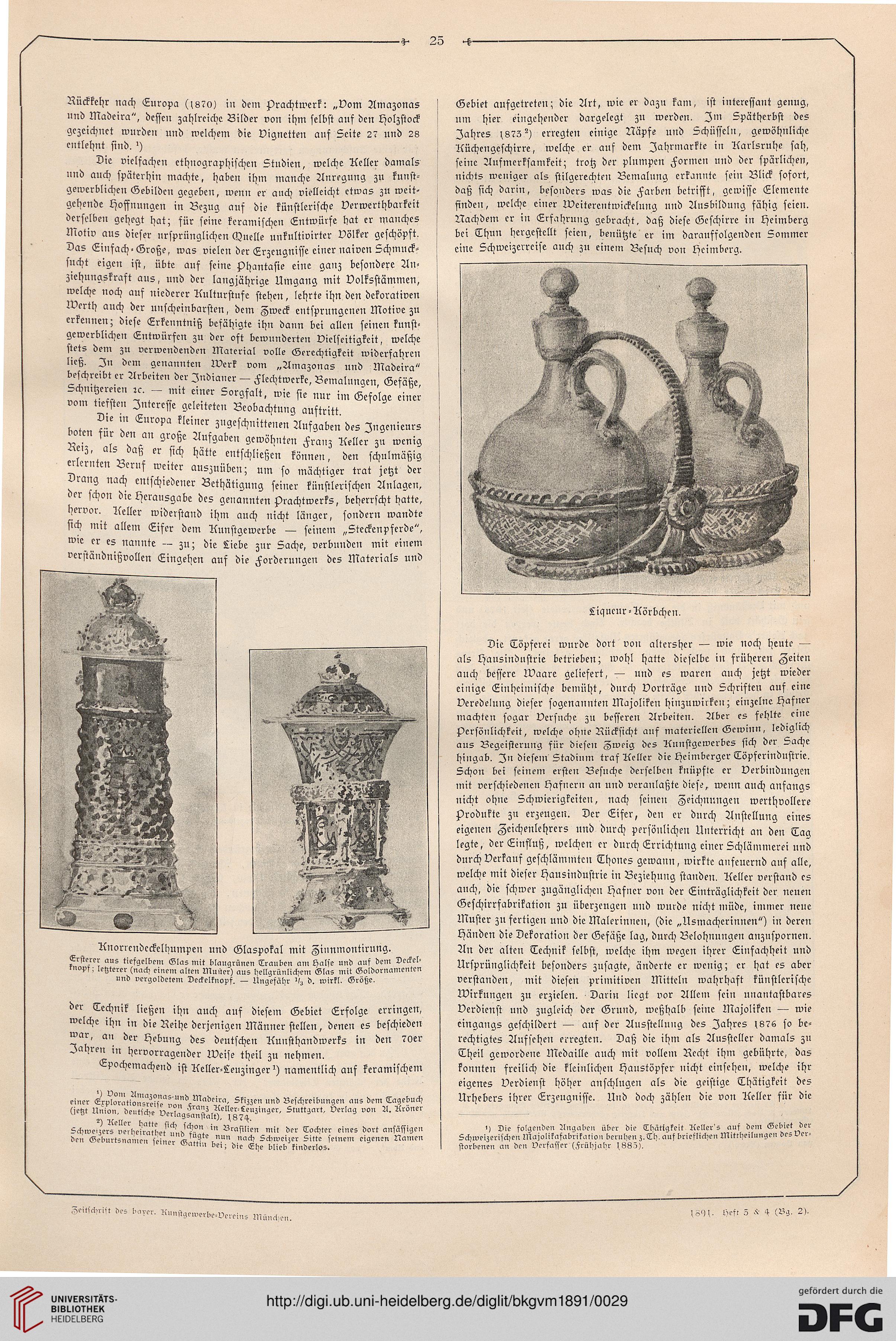

Lrsie ^""^""dcckelhumpen und Glaspokal mit Ziunmontirnng.

knöpf; Trauben am Halse und auf deni Hecfcl*

unb Di'fnn ü»!1” Q S"i^,u"cr) 1,115 bellgrünlichem Glas mit Goldornamenten

mtb vergoldetem Dechelknopf. - Ungefähr >i3 d. wirkl. Grütze.

w^lrl C^n'^. auch auf diesem Gebiet Erfolge erringen,

'^u 'n die Reihe derjenigen Männer stellen, denen es befchicden

, an der Hebung des deutschen Kunsthandwerks in den 7oer

- r ,ren in hervorragender weife theil zu nehmen.

"0 ^machend ist Keller-Leuzinger') namentlich auf keramischem

einer Gxplorationsreise"vön^L^^s!k"' Skizzen und Beschreibungen aus dem Tagebuch

(jetzt Union, deutsche verlagsanst^ i?Icr‘*e,1äi,1ä|tr, Stuttgart, Verlag von A. Aröner

^)Aellcr hatte firf, i, ” -.i87^’

Schweizers verheirathot und tüot " Brasilien mit der Tochter eines dort ansässigen

den Geburtsnanien seiner ,.n.un nach Schweizer Sitte seinem eigenen Namen

1 >"°r Wattn, bei; die Ehe blieb kinderlos.

Gebiet ausgetreten; die Art, wie er dazu kam, ist interessant genug,

um hier eingehender dargelegt zu werden. Iw Spätherbst des

Iahres (873 *) erregten einige Räpfe und Schüsseln, gewöhnliche

Küchengcfchirre, welche er auf dem Iahrmarkte in Karlsruhe sah,

seine Aufmerksamkeit; trotz der plumpen Formen und der spärlichen,

nichts weniger als stilgerechten Bemalung erkannte sein Blick sofort,

daß sich dar!», besonders was die Farben betrifft, gewisse Elemente

finden, welche einer Weiterentwickelung und Ausbildung fähig feien.

Rachdem er in Erfahrung gebracht, daß diese Geschirre in Hcimberg

bei Thun hergestellt seien, benützte er im darauffolgenden Sommer

eine Schweizetreise auch zn einem Besuch von Heimberg.

Liqueur-Körbchen.

Die Töpferei wurde dort von altersher — wie noch heute —

als Hansindnstrie betrieben; wohl hatte dieselbe in früheren Zeiten

auch bessere waare geliefert, — und es waren auch jetzt wieder

einige Einheimische bemüht, durch Vorträge und Schriften auf eine

Veredelung dieser sogenannten Majoliken hinzuwirken; einzelne Hafner

machten sogar versuche zn besseren Arbeiten. Aber cs fehlte eine

Persönlichkeit, welche ohne Rücksicht ans materiellen Gewinn, lediglich

ans Begeisterung für diesen Zweig des Knnstgewerbes sich det Sache

hingab. In diesem Stadium traf Keller die pcimberger Töpferindustrie.

Schon bei seinem ersten Besuche derselben knüpfte er Verbindungen

mit verschiedenen Hafnern an und veranlaßte diese, wenn auch anfangs

nicht ohne Schwierigkeiten, nach seinen Zeichnungen werthvollcre

Produkte zu erzeugen. Der Eifer, den er durch Anstellung eines

eigenen Zeichenlehrers und durch persönlichen Unterricht an den Tag

legte, der Einfluß, welchen er durch Errichtung einer Schlämmerei und

durch verkauf geschlämmten Thones gewann, wirkte anfenernd auf alle,

welche mit dieser Hausindustrie in Beziehung standen. Keller verstand es

auch, die schwer zugänglichen Hafner von der Einträglichkeit der neuen

Geschirrsabrikation zu überzeugen und wurde nicht müde, immer neue

Muster zn fertigen und die Malerinnen, (die „Usmacherinnen") in deren

fänden die Dekoration der Gefäße lag, durch Belohnungen anznspornen.

An der alten Technik selbst, welche ihm wegen ihrer Einfachheit und

Ursprünglichkeit besonders zusagte, änderte er wenig; er hat es aber

verstanden, mit diesen primitiven Mitteln wahrhaft künstlerische

Wirkungen zu erzielen. Darin liegt vor Allem sein unantastbares

Verdienst und zugleich der Grund, wcßhalb seine Majoliken — wie

eingangs geschildert — auf der Ausstellung des Iahres (87S so be-

rechtigtes Aufsehen erregten. Daß die ihm als Aussteller damals zu

Theil gewordene Medaille auch mit vollem Recht ihm gebührte, das

konnten freilich die kleinlichen Haustöpfer nicht einsehen, welche ihr

eigenes Verdienst höher anschlugen als die geistige Thätigkeit des

Urhebers ihrer Erzeugnisse. Und doch zählen die von Keller für die

<j Die folgenden Angaben über die Thätigkeit Aeller's auf dem Gebiet der

Schweizerischen Majolikafabrikation beruhen z.Tb. auf brieflichen Mittheilungen des ver-

storbenen an den Verfasser (Frühjahr (883).

Zeitschrift des baser. Aunstgewerbe-Vcreins München.

(Sg(. Heft 3 ch 4 (Bg. 2).

Rückkehr nach Europa ((870) in dem Prachtwerk: „vom Amazonas

und Madeira", dessen zahlreiche Bilder von ihm selbst ans den ksolzstock

gezeichnet wurden und welchem die Vignetten aus Seite 27 und 28

entlehnt find. ')

Die vielfachen ethnographischen Studien, welche Keller damals

liiiö auch späterhin machte, haben ihm manche Anregung zu kunst-

gewerblichen Gebilden gegeben, wenn er auch vielleicht etwas zu weit-

gehende Hoffnungen in Bezug auf die künstlerische verwerthbarkeit

derselben gehegt hat; für seine keramischen Entwürfe hat er manches

Motiv aus dieser ursprünglichen Tnelle unknltivirter Völker geschöpft.

Das Einfach-Große, was vielen der Erzeugnisse einer naiven Schmnck-

sucht eigen ist, übte auf seine Phantasie eine ganz besondere An-

ziehungskraft aus, und der langjährige Umgang mit Volksstämmen,

welche noch auf niederer Kulturstufe stehen, lehrte ihn den dekorativen

Werth auch der unscheinbarsten, dem Zweck entsprungenen Motive zu

erkennen; diese Lrkenntniß befähigte ihn dann bei allen seinen kunst-

gewerblichen Entwürfen zu der oft bewunderten Vielseitigkeit, welche

stets dem zu verwendenden Malcrial volle Gerechtigkeit widerfahren

ließ. In dem genannten Werk vom „Amazonas und Madeira"

beschreibt er Arbeiten der Indianer — Flechtwcrkc, Bemalungen, Gefäße,

Schnitzereien re. — mit einer Sorgfalt, wie sie nur im Gefolge einer

vo,n tiefste» Interesse geleiteten Beobachtung austritt.

Die in Europa kleiner zngeschnitteiien Aufgaben des Ingenieurs

boten für den an große Aufgaben gewöhnten Franz Keller zu wenig

-u’i;, als daß er sich hätte entschließen können, den schnlmäßig

erlernten Beruf weiter auszuüben; um so mächtiger trat jetzt der

Diang nach entschiedener Bethätignng seiner künstlerischen Anlagen,

der schon die Herausgabe des genannten Prachtwerks, beherrscht hatte,

hervor. Keller widerstaiid ihm auch nicht länger, sondern wandte

sich mit allem Eifer dem Knnstgewerbc — seinem „Steckenpferde",

wie er es nannte — zu; die Liebe zur Sache, verbunden mit einem

verstäudnißvollen Eingehen auf die Forderungen des Materials und

Lrsie ^""^""dcckelhumpen und Glaspokal mit Ziunmontirnng.

knöpf; Trauben am Halse und auf deni Hecfcl*

unb Di'fnn ü»!1” Q S"i^,u"cr) 1,115 bellgrünlichem Glas mit Goldornamenten

mtb vergoldetem Dechelknopf. - Ungefähr >i3 d. wirkl. Grütze.

w^lrl C^n'^. auch auf diesem Gebiet Erfolge erringen,

'^u 'n die Reihe derjenigen Männer stellen, denen es befchicden

, an der Hebung des deutschen Kunsthandwerks in den 7oer

- r ,ren in hervorragender weife theil zu nehmen.

"0 ^machend ist Keller-Leuzinger') namentlich auf keramischem

einer Gxplorationsreise"vön^L^^s!k"' Skizzen und Beschreibungen aus dem Tagebuch

(jetzt Union, deutsche verlagsanst^ i?Icr‘*e,1äi,1ä|tr, Stuttgart, Verlag von A. Aröner

^)Aellcr hatte firf, i, ” -.i87^’

Schweizers verheirathot und tüot " Brasilien mit der Tochter eines dort ansässigen

den Geburtsnanien seiner ,.n.un nach Schweizer Sitte seinem eigenen Namen

1 >"°r Wattn, bei; die Ehe blieb kinderlos.

Gebiet ausgetreten; die Art, wie er dazu kam, ist interessant genug,

um hier eingehender dargelegt zu werden. Iw Spätherbst des

Iahres (873 *) erregten einige Räpfe und Schüsseln, gewöhnliche

Küchengcfchirre, welche er auf dem Iahrmarkte in Karlsruhe sah,

seine Aufmerksamkeit; trotz der plumpen Formen und der spärlichen,

nichts weniger als stilgerechten Bemalung erkannte sein Blick sofort,

daß sich dar!», besonders was die Farben betrifft, gewisse Elemente

finden, welche einer Weiterentwickelung und Ausbildung fähig feien.

Rachdem er in Erfahrung gebracht, daß diese Geschirre in Hcimberg

bei Thun hergestellt seien, benützte er im darauffolgenden Sommer

eine Schweizetreise auch zn einem Besuch von Heimberg.

Liqueur-Körbchen.

Die Töpferei wurde dort von altersher — wie noch heute —

als Hansindnstrie betrieben; wohl hatte dieselbe in früheren Zeiten

auch bessere waare geliefert, — und es waren auch jetzt wieder

einige Einheimische bemüht, durch Vorträge und Schriften auf eine

Veredelung dieser sogenannten Majoliken hinzuwirken; einzelne Hafner

machten sogar versuche zn besseren Arbeiten. Aber cs fehlte eine

Persönlichkeit, welche ohne Rücksicht ans materiellen Gewinn, lediglich

ans Begeisterung für diesen Zweig des Knnstgewerbes sich det Sache

hingab. In diesem Stadium traf Keller die pcimberger Töpferindustrie.

Schon bei seinem ersten Besuche derselben knüpfte er Verbindungen

mit verschiedenen Hafnern an und veranlaßte diese, wenn auch anfangs

nicht ohne Schwierigkeiten, nach seinen Zeichnungen werthvollcre

Produkte zu erzeugen. Der Eifer, den er durch Anstellung eines

eigenen Zeichenlehrers und durch persönlichen Unterricht an den Tag

legte, der Einfluß, welchen er durch Errichtung einer Schlämmerei und

durch verkauf geschlämmten Thones gewann, wirkte anfenernd auf alle,

welche mit dieser Hausindustrie in Beziehung standen. Keller verstand es

auch, die schwer zugänglichen Hafner von der Einträglichkeit der neuen

Geschirrsabrikation zu überzeugen und wurde nicht müde, immer neue

Muster zn fertigen und die Malerinnen, (die „Usmacherinnen") in deren

fänden die Dekoration der Gefäße lag, durch Belohnungen anznspornen.

An der alten Technik selbst, welche ihm wegen ihrer Einfachheit und

Ursprünglichkeit besonders zusagte, änderte er wenig; er hat es aber

verstanden, mit diesen primitiven Mitteln wahrhaft künstlerische

Wirkungen zu erzielen. Darin liegt vor Allem sein unantastbares

Verdienst und zugleich der Grund, wcßhalb seine Majoliken — wie

eingangs geschildert — auf der Ausstellung des Iahres (87S so be-

rechtigtes Aufsehen erregten. Daß die ihm als Aussteller damals zu

Theil gewordene Medaille auch mit vollem Recht ihm gebührte, das

konnten freilich die kleinlichen Haustöpfer nicht einsehen, welche ihr

eigenes Verdienst höher anschlugen als die geistige Thätigkeit des

Urhebers ihrer Erzeugnisse. Und doch zählen die von Keller für die

<j Die folgenden Angaben über die Thätigkeit Aeller's auf dem Gebiet der

Schweizerischen Majolikafabrikation beruhen z.Tb. auf brieflichen Mittheilungen des ver-

storbenen an den Verfasser (Frühjahr (883).

Zeitschrift des baser. Aunstgewerbe-Vcreins München.

(Sg(. Heft 3 ch 4 (Bg. 2).