Lemberg und andere zur Ausstellung gebracht haben. Die

glühendste Farbengebung geht hier Hand in Hand mit

einer edlen Zeichnung. Eine in der Zeichnung eigenartige

“Klaffe bilden die Gebetteppiche, welche unter dem Uollektiv-

begriff „Anatolische Gebetteppiche" im Handel Vorkommen

und meistens aus Giordes bei Smyrna stammen. Sie

zeigen gewöhnlich im Mittelfeld eine einsache oder bis-

weilen auch gctheilte Nische, die von mehrfachen, in den

üppigsten Farben prangenden Bordüren umgeben sind.

Der Raum der Nische ist meistens leer, mitunter aber auch,

wie bei dein schönen Gebetteppich des Dssterreichischen

Museums, mit einem reichen, gleichmäßigen Blumenwerk

ausgefüllt.

Die meiftert der Teppiche gehen nur bis in das vorige

Jahrhundert zurück, jedoch besitzt die Ausstellung auch

einige Stücke, die ein recht beträchtliches Alter aufweisen.

So wird ein dein bekannten Theodor Gras in Wien ge-

höriger Altorientalischer Teppich von Uarabacek in den

Anfang des XIII. Jahrhunderts versetzt, zu welcher Zeit

er laut Zuschrift in Emessa in Nordsyrien für einen

Hcrffcher der Ayubiden-Dynastie gearbeitet worden sein soll.

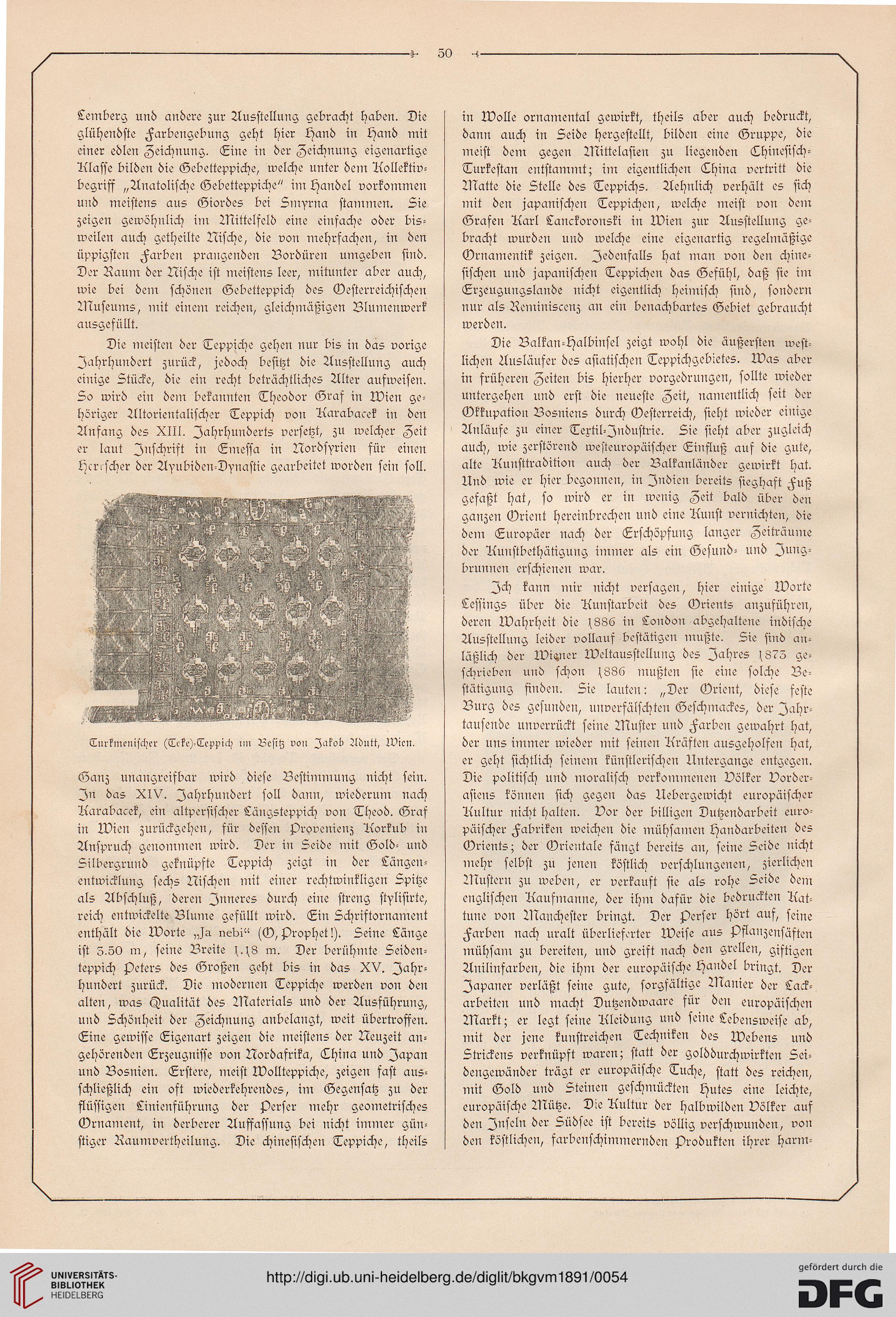

Turkmenischer (Tcke)-Teppich tm Besitz von Jakob Adutt, Wien.

Ganz unangreifbar wird diese Bestimmung nicht sein.

Zn das XIV. Zahrhundert soll dann, wiederum nach

Uarabacek, ein altpersischer Längsteppich von Theod. Graf

in Wien zurückgehen, für dessen Provenienz Uorkub in

Anspruch genommen wird. Der in Seide mit Gold- und

Silbergrund geknüpfte Teppich zeigt in der Längen-

entwicklung sechs Nischen mit einer rechtwinkligen Spitze

als Abschluß, deren Znneres durch eins streng stylisirte,

reich entwickelte Blume gefüllt wird. Ein Schriftornament

enthält die Morte „ja nebi“ (O, Prophet I). Seine Länge

ist 5.50 tn, feine Breite j.j8 m. Der berühmte Seidcn-

teppich Peters des Großen geht bis in das XV. Zahr-

hundert zurück. Die modernen Teppiche werden von den

alten, was Qualität des Materials und der Ausführung,

und Schönheit der Zeichnung anbelangt, weit übertroffen.

Eine gewisse Eigenart zeigen die meistens der Neuzeit an-

gehörenden Erzeugnisse von Nordafrika, Thina und Zapan

und Bosnien. Erstere, meist Mollteppiche, zeigen fast aus-

schließlich ein oft wiederkehrendes, inr Gegensatz zu der

flüssigen Linienführung der Perser mehr geometrisches

Ornament, in derberer Auffassung bei nicht immer gün-

stiger RaumvertheiluNg. Die chinesischen Teppiche, theils

in Molle ornamental gewirkt, theils aber auch bedruckt,

dann auch in Seide hergestellt, bilden eine Gruppe, die

ineist dem gegen Mittelasien zu liegenden Lhinesisch-

Turkestan entstammt; im eigentlichen Thina vertritt die

Matte die Stelle des Teppichs. Achnlich verhält es sich

mit den japanischen Teppichen, welche ineist von dein

Grafen Uarl Lanckoronski in Wien zur Ausstellung ge-

bracht wurden und welche eine eigenartig regelmäßige

Ornamentik zeigen. Zedenfalls hat man von den chine-

sischen und japanischen Teppichen das Gefühl, daß sie in:

Erzeugungslande nicht eigentlich heimisch sind, sondern

nur als Reiiiiniscenz an ein benachbartes Gebiet gebraucht

werden.

Die Balkan-Halbinsel zeigt wohl die äußersten west-

lichen Ausläufer des asiatischen Teppichgebietes, was aber

in früheren Zeiten bis hierher vorgedrungen, sollte wieder

untergehen und erst die neueste Zeit, namentlich seit der

Okkupation Bosniens durch Oesterreich, sieht wieder einige

Anläufe zu einer Textil-Zndustrie. Sie sieht aber zugleich

auch, wie zerstörend westeuropäischer Einfluß auf die gute,

alte Uunsttradition auch der Balkanländer gewirkt hat.

Und wie er hier begonnen, in Zndien bereits sieghaft Fuß

gefaßt hat, so wird er in wenig Zeit bald über den

ganzen Orient Hereinbrechen und eine Uunst vernichten, die

dem Europäer nach der Erschöpfung langer Zeiträume

der Uunstbethätigung immer als ein Gesund- und Zung-

brunnen erschienen war.

Zch kann mir nicht versagen, hier einige Worte

Lessings über die Uunstarbeit des Orients anzuführen,

deren Wahrheit die j886 in London abgehaltene indische

Ausstellung leider vollauf bestätigen mußte. Sie sind an-

läßlich der wiener Weltausstellung des Zahres j875 ge-

schrieben und schon f886 mußten sie eine solche Be-

stätigung finden. Sie lauten: „Der Grient, diese feste

Burg des gesunden, unverfälschten Geschmackes, der Zahr-

tausende unverrückt seine Muster und Farben gewahrt hat,

der uns immer wieder mit seinen Uräften ausgeholfen hat,

er geht sichtlich seinem künstlerischen Untergänge entgegen.

Die politisch und moralisch verkommenen Völker Vorder-

asiens können sich gegen das Uebergewicht europäischer

Uultur nicht halten. Vor der billigen Dutzendarbeit euro-

päischer Fabriken weichen die mühsamen Landarbeiten des

Orients; der Orientale fängt bereits an, feine Seide nicht

mehr selbst zu jenen köstlich verschlungenen, zierlichen

Mustern zu weben, er verkauft sie als rohe Seide dem

englischen Uaufmanne, der ihm dafür die bedruckten Uat-

tune von Manchester bringt. Der Perser hört auf, seine

Farben nach uralt überlieferter Meise aus Pflanzensäften

mühsam zu bereiten, und greift nach den grellen, giftigen

Anilinfarben, die ihm der europäische Handel bringt. Der

Zapaner verläßt seine gute, sorgfältige Manier der Lack-

arbeiten und macht Dutzendwaare für den europäischen

Markt; er legt seine Uleidung und seine Lebensweise ab,

mit der jene kunstreichen Techniken des Mebens und

Strickens verknüpft waren; statt der golddurchwirkten Sei-

dengewänder trägt er europäische Tuche, statt des reichen,

mit Gold und Steinen geschmückten Hutes eine leichte,

europäische Mütze. Die Uultur der halbwilden Völker auf

den Znseln der Südsee ist bereits völlig verschwunden, von

den köstlichen, farbenschimmernden Produkten ihrer Harm-

glühendste Farbengebung geht hier Hand in Hand mit

einer edlen Zeichnung. Eine in der Zeichnung eigenartige

“Klaffe bilden die Gebetteppiche, welche unter dem Uollektiv-

begriff „Anatolische Gebetteppiche" im Handel Vorkommen

und meistens aus Giordes bei Smyrna stammen. Sie

zeigen gewöhnlich im Mittelfeld eine einsache oder bis-

weilen auch gctheilte Nische, die von mehrfachen, in den

üppigsten Farben prangenden Bordüren umgeben sind.

Der Raum der Nische ist meistens leer, mitunter aber auch,

wie bei dein schönen Gebetteppich des Dssterreichischen

Museums, mit einem reichen, gleichmäßigen Blumenwerk

ausgefüllt.

Die meiftert der Teppiche gehen nur bis in das vorige

Jahrhundert zurück, jedoch besitzt die Ausstellung auch

einige Stücke, die ein recht beträchtliches Alter aufweisen.

So wird ein dein bekannten Theodor Gras in Wien ge-

höriger Altorientalischer Teppich von Uarabacek in den

Anfang des XIII. Jahrhunderts versetzt, zu welcher Zeit

er laut Zuschrift in Emessa in Nordsyrien für einen

Hcrffcher der Ayubiden-Dynastie gearbeitet worden sein soll.

Turkmenischer (Tcke)-Teppich tm Besitz von Jakob Adutt, Wien.

Ganz unangreifbar wird diese Bestimmung nicht sein.

Zn das XIV. Zahrhundert soll dann, wiederum nach

Uarabacek, ein altpersischer Längsteppich von Theod. Graf

in Wien zurückgehen, für dessen Provenienz Uorkub in

Anspruch genommen wird. Der in Seide mit Gold- und

Silbergrund geknüpfte Teppich zeigt in der Längen-

entwicklung sechs Nischen mit einer rechtwinkligen Spitze

als Abschluß, deren Znneres durch eins streng stylisirte,

reich entwickelte Blume gefüllt wird. Ein Schriftornament

enthält die Morte „ja nebi“ (O, Prophet I). Seine Länge

ist 5.50 tn, feine Breite j.j8 m. Der berühmte Seidcn-

teppich Peters des Großen geht bis in das XV. Zahr-

hundert zurück. Die modernen Teppiche werden von den

alten, was Qualität des Materials und der Ausführung,

und Schönheit der Zeichnung anbelangt, weit übertroffen.

Eine gewisse Eigenart zeigen die meistens der Neuzeit an-

gehörenden Erzeugnisse von Nordafrika, Thina und Zapan

und Bosnien. Erstere, meist Mollteppiche, zeigen fast aus-

schließlich ein oft wiederkehrendes, inr Gegensatz zu der

flüssigen Linienführung der Perser mehr geometrisches

Ornament, in derberer Auffassung bei nicht immer gün-

stiger RaumvertheiluNg. Die chinesischen Teppiche, theils

in Molle ornamental gewirkt, theils aber auch bedruckt,

dann auch in Seide hergestellt, bilden eine Gruppe, die

ineist dem gegen Mittelasien zu liegenden Lhinesisch-

Turkestan entstammt; im eigentlichen Thina vertritt die

Matte die Stelle des Teppichs. Achnlich verhält es sich

mit den japanischen Teppichen, welche ineist von dein

Grafen Uarl Lanckoronski in Wien zur Ausstellung ge-

bracht wurden und welche eine eigenartig regelmäßige

Ornamentik zeigen. Zedenfalls hat man von den chine-

sischen und japanischen Teppichen das Gefühl, daß sie in:

Erzeugungslande nicht eigentlich heimisch sind, sondern

nur als Reiiiiniscenz an ein benachbartes Gebiet gebraucht

werden.

Die Balkan-Halbinsel zeigt wohl die äußersten west-

lichen Ausläufer des asiatischen Teppichgebietes, was aber

in früheren Zeiten bis hierher vorgedrungen, sollte wieder

untergehen und erst die neueste Zeit, namentlich seit der

Okkupation Bosniens durch Oesterreich, sieht wieder einige

Anläufe zu einer Textil-Zndustrie. Sie sieht aber zugleich

auch, wie zerstörend westeuropäischer Einfluß auf die gute,

alte Uunsttradition auch der Balkanländer gewirkt hat.

Und wie er hier begonnen, in Zndien bereits sieghaft Fuß

gefaßt hat, so wird er in wenig Zeit bald über den

ganzen Orient Hereinbrechen und eine Uunst vernichten, die

dem Europäer nach der Erschöpfung langer Zeiträume

der Uunstbethätigung immer als ein Gesund- und Zung-

brunnen erschienen war.

Zch kann mir nicht versagen, hier einige Worte

Lessings über die Uunstarbeit des Orients anzuführen,

deren Wahrheit die j886 in London abgehaltene indische

Ausstellung leider vollauf bestätigen mußte. Sie sind an-

läßlich der wiener Weltausstellung des Zahres j875 ge-

schrieben und schon f886 mußten sie eine solche Be-

stätigung finden. Sie lauten: „Der Grient, diese feste

Burg des gesunden, unverfälschten Geschmackes, der Zahr-

tausende unverrückt seine Muster und Farben gewahrt hat,

der uns immer wieder mit seinen Uräften ausgeholfen hat,

er geht sichtlich seinem künstlerischen Untergänge entgegen.

Die politisch und moralisch verkommenen Völker Vorder-

asiens können sich gegen das Uebergewicht europäischer

Uultur nicht halten. Vor der billigen Dutzendarbeit euro-

päischer Fabriken weichen die mühsamen Landarbeiten des

Orients; der Orientale fängt bereits an, feine Seide nicht

mehr selbst zu jenen köstlich verschlungenen, zierlichen

Mustern zu weben, er verkauft sie als rohe Seide dem

englischen Uaufmanne, der ihm dafür die bedruckten Uat-

tune von Manchester bringt. Der Perser hört auf, seine

Farben nach uralt überlieferter Meise aus Pflanzensäften

mühsam zu bereiten, und greift nach den grellen, giftigen

Anilinfarben, die ihm der europäische Handel bringt. Der

Zapaner verläßt seine gute, sorgfältige Manier der Lack-

arbeiten und macht Dutzendwaare für den europäischen

Markt; er legt seine Uleidung und seine Lebensweise ab,

mit der jene kunstreichen Techniken des Mebens und

Strickens verknüpft waren; statt der golddurchwirkten Sei-

dengewänder trägt er europäische Tuche, statt des reichen,

mit Gold und Steinen geschmückten Hutes eine leichte,

europäische Mütze. Die Uultur der halbwilden Völker auf

den Znseln der Südsee ist bereits völlig verschwunden, von

den köstlichen, farbenschimmernden Produkten ihrer Harm-