26

Umfassungsmauer ist 2,3 m stark und umspannte fast kreisrunde Gemächer, nur zum Hofe

hin ein wenig abgeplattet (Plan Abb. l I). Die Schießluken sind, trotz der starken Mauer, wenig

verjüngt, nur von 0,96 m auf 0,26 m. Durch sein starkes Vortreten nach Außen schützte dieser

Eckturm die Süd- und Ostmaner der Burg vor etwaigen Angriffen von der unbebauten Fläche

der Insel her.

Die Gefährdung von dieser Seite her veranlaßte schon zur Ordenszeit, wohl in der ersten

Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Anlage des hohen, jetzt von Rasen überdeckten Rondells

(Plan Abb. 11 und Abb. 17), ferner noch im 1b. oder erst im 17. Jahrhundert die Anlage von

Wällen mit unsymmetrischen Bastionen vor der Burgmauer zwischen dem Rondell und

dem Südostturm. Das Rondell war nach dem Plane von 1682 aus Feldsteinen und Lehm

aufgemauert.

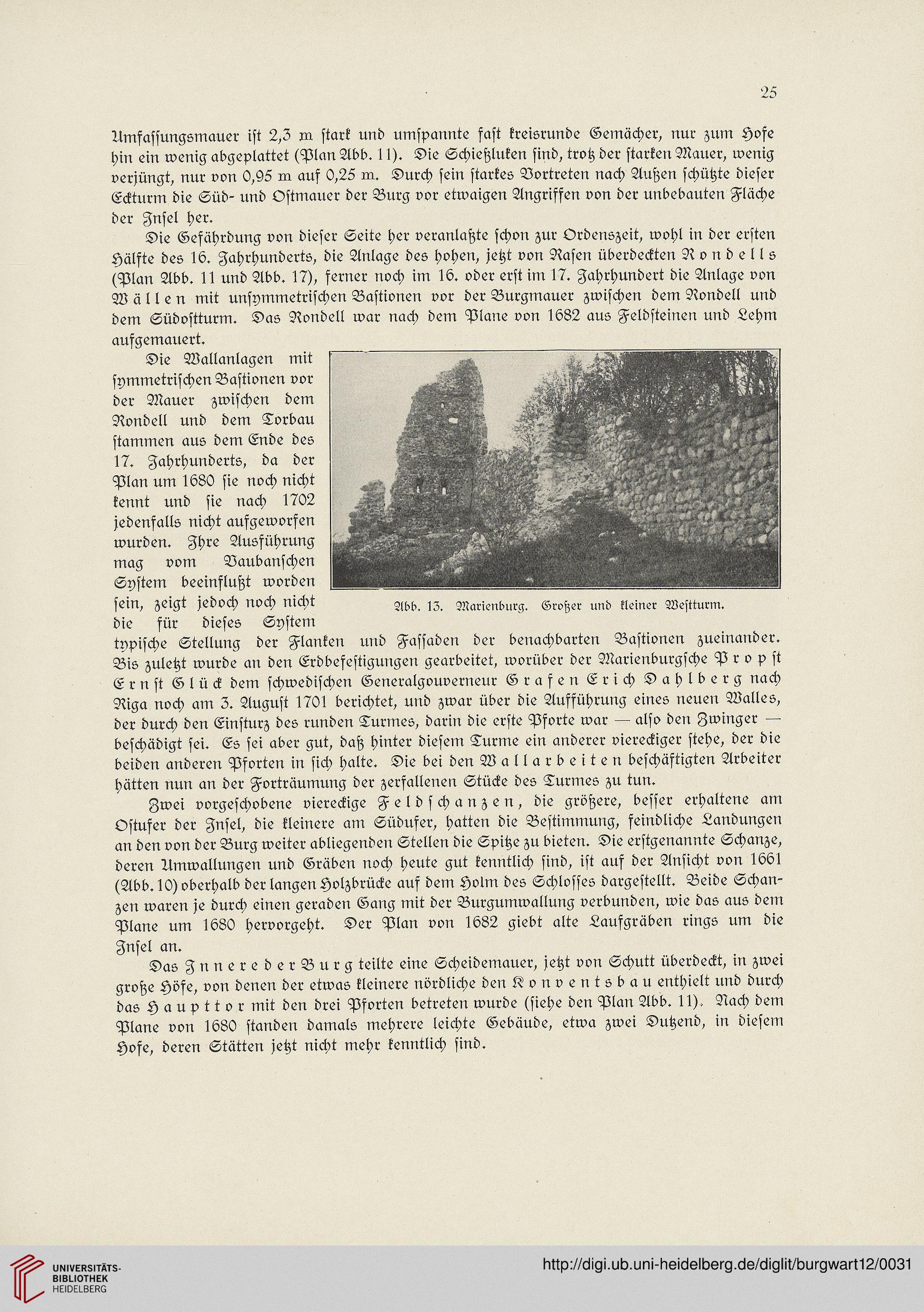

Die Wallanlagen mit

symmetrischen Bastionen vor

der Mauer zwischen dem

Rondell und dem Torbau

stammen aus dem Ende des

17. Jahrhunderts, da der

Plan um 1680 sie noch nicht

kennt und sie nach 1702

jedenfalls nicht aufgeworfen

wurden. Ihre Ausführung

mag vom Vaubanschen

System beeinflußt worden

sein, zeigt jedoch noch nicht

die für dieses System

typische Stellung der Flanken und Fassaden der benachbarten Bastionen zueinander.

Bis zuletzt wurde an den Erdbesestigungen gearbeitet, worüber der Marienburgsche Prop st

E r n st Glück dem schwedischen Generalgouverneur Grafen Erich Dahlberg nach

Riga noch am Z. August 1701 berichtet, und zwar über die Aufführung eines neuen Walles,

der durch den Einsturz des runden Turmes, darin die erste Pforte war — also den Zwinger —

beschädigt sei. Es sei aber gut, daß hinter diesem Turme ein anderer viereckiger stehe, der die

beiden anderen Pforten in sich halte. Die bei den Wallarbeiten beschäftigten Arbeiter

hätten nun an der Forträumung der zerfallenen Stücke des Turmes zu tun.

Zwei vorgeschobene viereckige Feldschanzen, die größere, besser erhaltene am

Ostuser der Insel, die kleinere am Südufer, hatten die Bestimmung, feindliche Landungen

an den von der Burg weiter abliegenden Stellen die Spitze zu bieten. Die erstgenannte Schanze,

deren Umwallungen und Gräben noch heute gut kenntlich sind, ist auf der Ansicht von 1661

(Abb. 10) oberhalb der langen Holzbrücke aus dem Holm des Schlosses dargestellt. Beide Schan-

zen waren je durch einen geraden Gang mit der Burgumwallung verbunden, wie das aus dem

Plane um 1680 hervorgeht. Der Plan von 1682 giebt alte Laufgräben rings um die

Insel an.

Das InnerederBurg teilte eine Scheidemauer, jetzt von Schutt überdeckt, in zwei

große Höfe, von denen der etwas kleinere nördliche den Konventsbau enthielt und durch

das Haupttor mit den drei Pforten betreten wurde (siehe den Plan Abb. 11). Nach deni

Plane von 1680 standen damals mehrere leichte Gebäude, etwa zwei Dutzend, in diesem

Hose, deren Stätten jetzt nicht mehr kenntlich sind.

Umfassungsmauer ist 2,3 m stark und umspannte fast kreisrunde Gemächer, nur zum Hofe

hin ein wenig abgeplattet (Plan Abb. l I). Die Schießluken sind, trotz der starken Mauer, wenig

verjüngt, nur von 0,96 m auf 0,26 m. Durch sein starkes Vortreten nach Außen schützte dieser

Eckturm die Süd- und Ostmaner der Burg vor etwaigen Angriffen von der unbebauten Fläche

der Insel her.

Die Gefährdung von dieser Seite her veranlaßte schon zur Ordenszeit, wohl in der ersten

Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Anlage des hohen, jetzt von Rasen überdeckten Rondells

(Plan Abb. 11 und Abb. 17), ferner noch im 1b. oder erst im 17. Jahrhundert die Anlage von

Wällen mit unsymmetrischen Bastionen vor der Burgmauer zwischen dem Rondell und

dem Südostturm. Das Rondell war nach dem Plane von 1682 aus Feldsteinen und Lehm

aufgemauert.

Die Wallanlagen mit

symmetrischen Bastionen vor

der Mauer zwischen dem

Rondell und dem Torbau

stammen aus dem Ende des

17. Jahrhunderts, da der

Plan um 1680 sie noch nicht

kennt und sie nach 1702

jedenfalls nicht aufgeworfen

wurden. Ihre Ausführung

mag vom Vaubanschen

System beeinflußt worden

sein, zeigt jedoch noch nicht

die für dieses System

typische Stellung der Flanken und Fassaden der benachbarten Bastionen zueinander.

Bis zuletzt wurde an den Erdbesestigungen gearbeitet, worüber der Marienburgsche Prop st

E r n st Glück dem schwedischen Generalgouverneur Grafen Erich Dahlberg nach

Riga noch am Z. August 1701 berichtet, und zwar über die Aufführung eines neuen Walles,

der durch den Einsturz des runden Turmes, darin die erste Pforte war — also den Zwinger —

beschädigt sei. Es sei aber gut, daß hinter diesem Turme ein anderer viereckiger stehe, der die

beiden anderen Pforten in sich halte. Die bei den Wallarbeiten beschäftigten Arbeiter

hätten nun an der Forträumung der zerfallenen Stücke des Turmes zu tun.

Zwei vorgeschobene viereckige Feldschanzen, die größere, besser erhaltene am

Ostuser der Insel, die kleinere am Südufer, hatten die Bestimmung, feindliche Landungen

an den von der Burg weiter abliegenden Stellen die Spitze zu bieten. Die erstgenannte Schanze,

deren Umwallungen und Gräben noch heute gut kenntlich sind, ist auf der Ansicht von 1661

(Abb. 10) oberhalb der langen Holzbrücke aus dem Holm des Schlosses dargestellt. Beide Schan-

zen waren je durch einen geraden Gang mit der Burgumwallung verbunden, wie das aus dem

Plane um 1680 hervorgeht. Der Plan von 1682 giebt alte Laufgräben rings um die

Insel an.

Das InnerederBurg teilte eine Scheidemauer, jetzt von Schutt überdeckt, in zwei

große Höfe, von denen der etwas kleinere nördliche den Konventsbau enthielt und durch

das Haupttor mit den drei Pforten betreten wurde (siehe den Plan Abb. 11). Nach deni

Plane von 1680 standen damals mehrere leichte Gebäude, etwa zwei Dutzend, in diesem

Hose, deren Stätten jetzt nicht mehr kenntlich sind.