67

türm; 1281—1303) mit seinem gotischen Reliesbilde (um lA'jtl'Christus am Kreuz, Wappen,

Fialen, Spitzbogen) treten wir vor das eigentliche Kloster und zwar aus der Südwestecke.

Die Westseite war bei den Zisterziensern nicht den Mönchen, sondern den Laienbrüdern

(Börtlingen, Konversen), ursprünglich dein Gesinde zugewiesen. Der Westbau stand in Beben-

hausen, anfänglich vom übrigen Kloster sogar etwas abgerückt. Die Zahl und Bedeutung der

Laienbrüder schwankte. Im 15. Jahrhundert wurde der südliche Teil des Westbaus (I mit

sechs Fenstern) von den Mönchen als Winterresektorium in Beschlag genommen. Der nörd-

liche Teil und die oberen Räume verblieben den Laienbrüdern, die wohl in k ihr Refektorium

in 17 ihren Eingang und oben ihren Schlafsaal (Dorment) hatten. Hinter dem Gärtchen springt

die Ecke der Klosterküche vor, die passend zwischen dem eben erwähnten Winterrefektorium

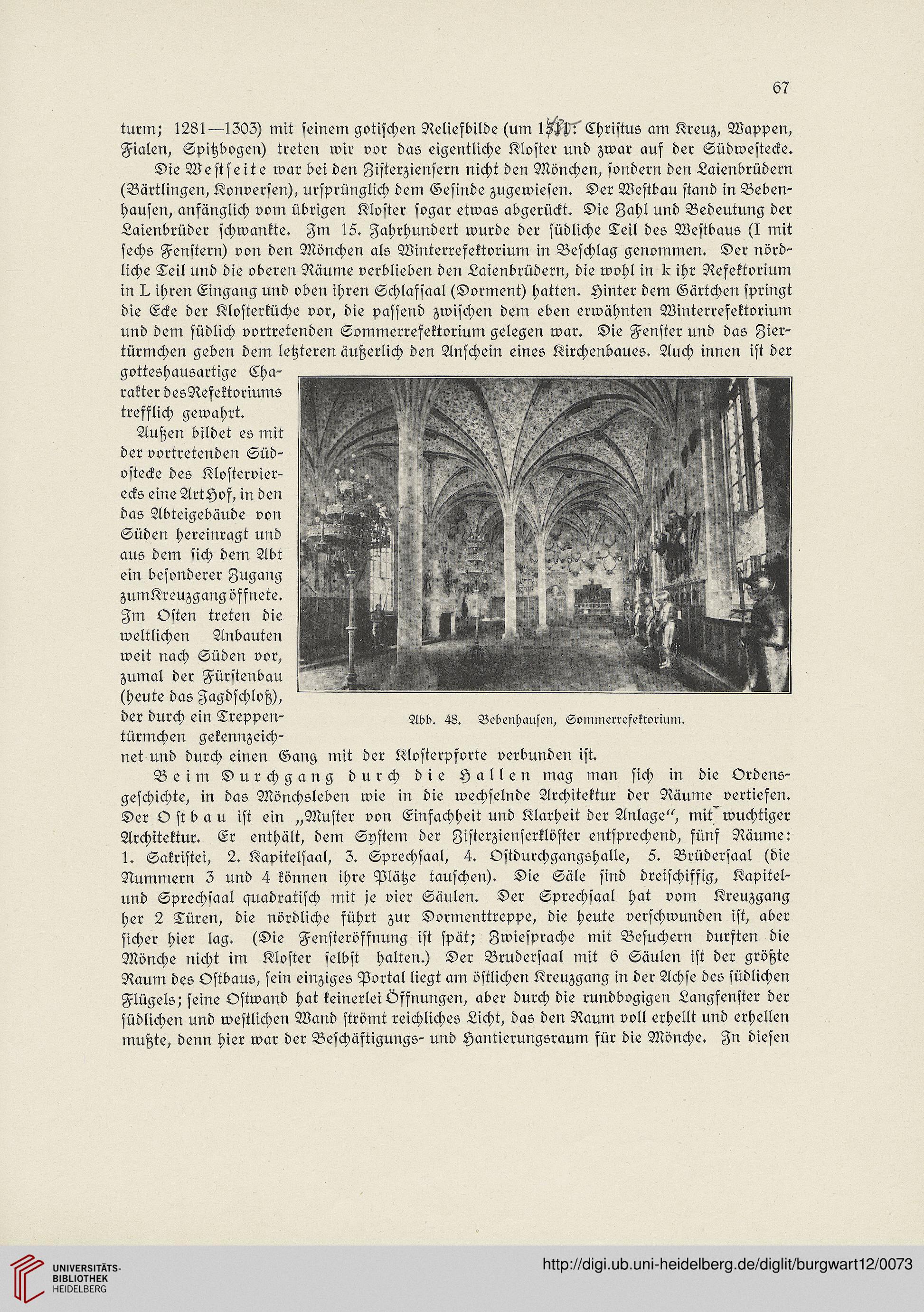

und dem südlich vortretenden Sommerrefektorium gelegen war. Die Fenster und das Zier-

türmchen geben dem letzteren äußerlich den Anschein eines Kirchenbaues. Auch innen ist der

gotteshausartige Eha-

rakter desRefektoriums

trefflich gewahrt.

Außen bildet es mit

der vortretenden Süd-

ostecke des Klostervier-

ecks eine ArtHof, in den

das Abteigebäude von

Süden hereinragt und

aus dem sich dem Abt

ein besonderer Zugang

zumKreuzgangöffnete.

Im Osten treten die

weltlichen Anbauten

weit nach Süden vor,

zumal der Fürstenbau

(heute das Jagdschloß),

der durch ein Treppen-

türmchen gekennzeich-

net und durch einen Gang mit der Klosterpsorte verbunden ist.

Beim Durchgang durch die Hallen mag man sich in die Ordens-

geschichte, in das Mönchsleben wie in die wechselnde Architektur der Räume vertiefen.

Der O st b a u ist ein „Muster von Einfachheit und Klarheit der Anlage", mit wuchtiger

Architektur. Er enthält, dem System der Zisterzienserklöster entsprechend, fünf Räume:

1. Sakristei, 2. Kapitelsaal, 3. Sprechsaal, 4. Ostdurchgangshalle, 5. Brüdersaal (die

Nummern 3 und 4 können ihre Plätze tauschen). Die Säle sind dreischiffig, Kapitel-

und Sprechsaal quadratisch mit je vier Säulen. Der Sprechsaal hat vom Kreuzgang

her 2 Türen, die nördliche führt zur Dormenttreppe, die heute verschwunden ist, aber

sicher hier lag. (Die Fensteröffnung ist spät; Zwiesprache mit Besuchern dursten die

Mönche nicht im Kloster selbst halten.) Der Brudersaal mit 6 Säulen ist der größte

Raum des Ostbaus, sein einziges Portal liegt am östlichen Kreuzgang in der Achse des südlichen

Flügels; seine Ostwand hat keinerlei Öffnungen, aber durch die rundbogigcn Langfenster der

südlichen und westlichen Wand strömt reichliches Licht, das den Raum voll erhellt und erhellen

mußte, denn hier war der Beschästigungs- und Hantierungsraum für die Mönche. In diesen

türm; 1281—1303) mit seinem gotischen Reliesbilde (um lA'jtl'Christus am Kreuz, Wappen,

Fialen, Spitzbogen) treten wir vor das eigentliche Kloster und zwar aus der Südwestecke.

Die Westseite war bei den Zisterziensern nicht den Mönchen, sondern den Laienbrüdern

(Börtlingen, Konversen), ursprünglich dein Gesinde zugewiesen. Der Westbau stand in Beben-

hausen, anfänglich vom übrigen Kloster sogar etwas abgerückt. Die Zahl und Bedeutung der

Laienbrüder schwankte. Im 15. Jahrhundert wurde der südliche Teil des Westbaus (I mit

sechs Fenstern) von den Mönchen als Winterresektorium in Beschlag genommen. Der nörd-

liche Teil und die oberen Räume verblieben den Laienbrüdern, die wohl in k ihr Refektorium

in 17 ihren Eingang und oben ihren Schlafsaal (Dorment) hatten. Hinter dem Gärtchen springt

die Ecke der Klosterküche vor, die passend zwischen dem eben erwähnten Winterrefektorium

und dem südlich vortretenden Sommerrefektorium gelegen war. Die Fenster und das Zier-

türmchen geben dem letzteren äußerlich den Anschein eines Kirchenbaues. Auch innen ist der

gotteshausartige Eha-

rakter desRefektoriums

trefflich gewahrt.

Außen bildet es mit

der vortretenden Süd-

ostecke des Klostervier-

ecks eine ArtHof, in den

das Abteigebäude von

Süden hereinragt und

aus dem sich dem Abt

ein besonderer Zugang

zumKreuzgangöffnete.

Im Osten treten die

weltlichen Anbauten

weit nach Süden vor,

zumal der Fürstenbau

(heute das Jagdschloß),

der durch ein Treppen-

türmchen gekennzeich-

net und durch einen Gang mit der Klosterpsorte verbunden ist.

Beim Durchgang durch die Hallen mag man sich in die Ordens-

geschichte, in das Mönchsleben wie in die wechselnde Architektur der Räume vertiefen.

Der O st b a u ist ein „Muster von Einfachheit und Klarheit der Anlage", mit wuchtiger

Architektur. Er enthält, dem System der Zisterzienserklöster entsprechend, fünf Räume:

1. Sakristei, 2. Kapitelsaal, 3. Sprechsaal, 4. Ostdurchgangshalle, 5. Brüdersaal (die

Nummern 3 und 4 können ihre Plätze tauschen). Die Säle sind dreischiffig, Kapitel-

und Sprechsaal quadratisch mit je vier Säulen. Der Sprechsaal hat vom Kreuzgang

her 2 Türen, die nördliche führt zur Dormenttreppe, die heute verschwunden ist, aber

sicher hier lag. (Die Fensteröffnung ist spät; Zwiesprache mit Besuchern dursten die

Mönche nicht im Kloster selbst halten.) Der Brudersaal mit 6 Säulen ist der größte

Raum des Ostbaus, sein einziges Portal liegt am östlichen Kreuzgang in der Achse des südlichen

Flügels; seine Ostwand hat keinerlei Öffnungen, aber durch die rundbogigcn Langfenster der

südlichen und westlichen Wand strömt reichliches Licht, das den Raum voll erhellt und erhellen

mußte, denn hier war der Beschästigungs- und Hantierungsraum für die Mönche. In diesen